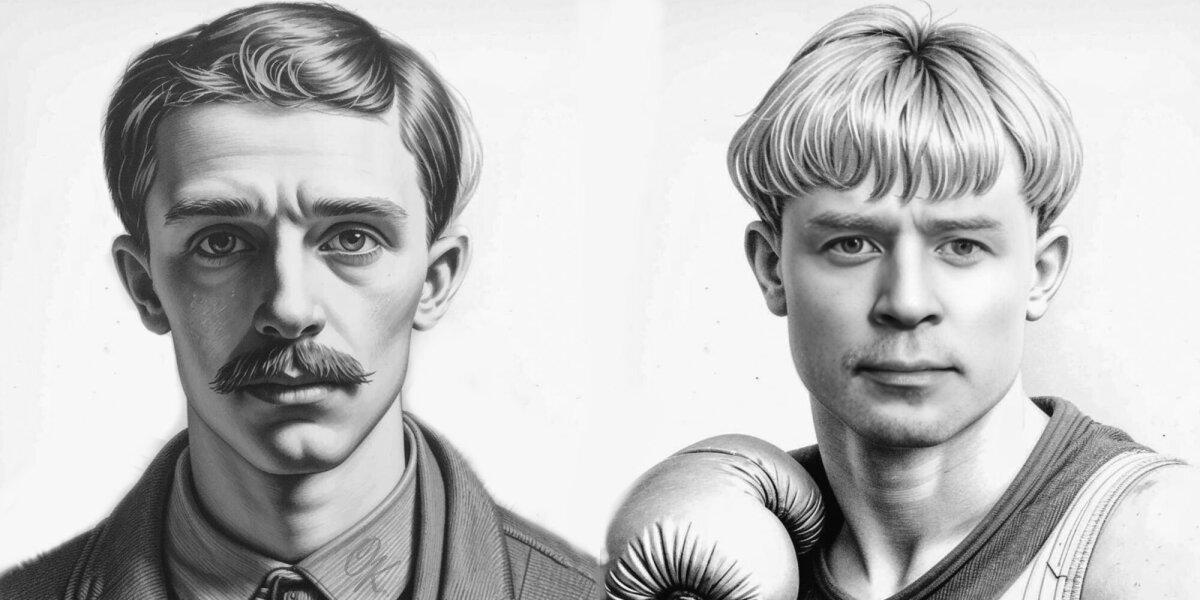

Константин Оборотов и Сергей Есенин (гл.2 посл.)

В прошлой главе мы узнали о начале творческого пути Константина Оборотова и Сергея Есенина. В этой главе вас ждет разгадка величайшей трагедии поэтического мира - смерти Сергея Есенина.

© 2024 Константин Оборотов

===

*** Глава 2 (последняя). Раскрытие тайны смерти Сергея Есенина ***

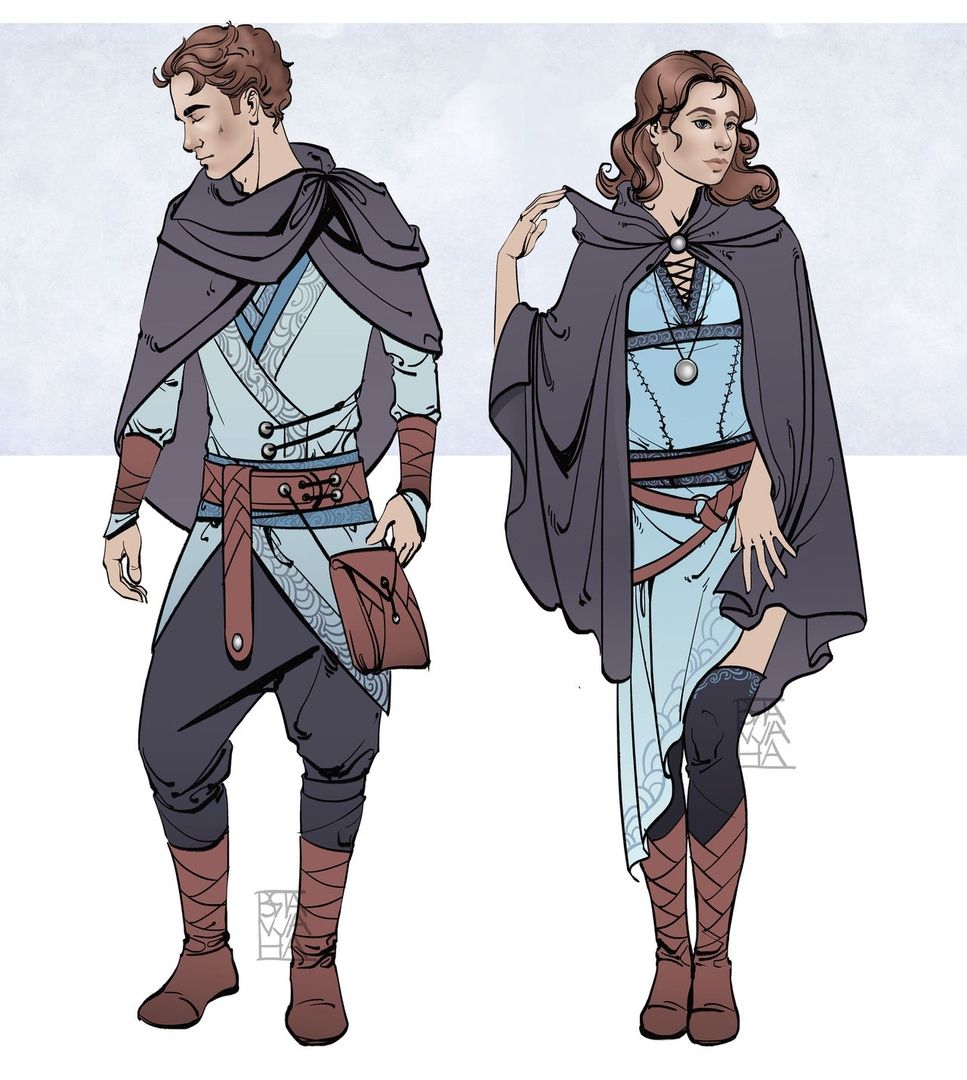

Мы с Серегой разделили наши обязанности. Я взял на себя самую простую работу. Занимался хозяйством, вел учет финансам, проводил первичные переговоры с редакторами и писал стихи. Сергей взял на себя на самый трудный и вредный для здоровья участок. Он шлялся по ресторанам, заводил амурные знакомства и выступал с нашими стихами на творческих вечерах.

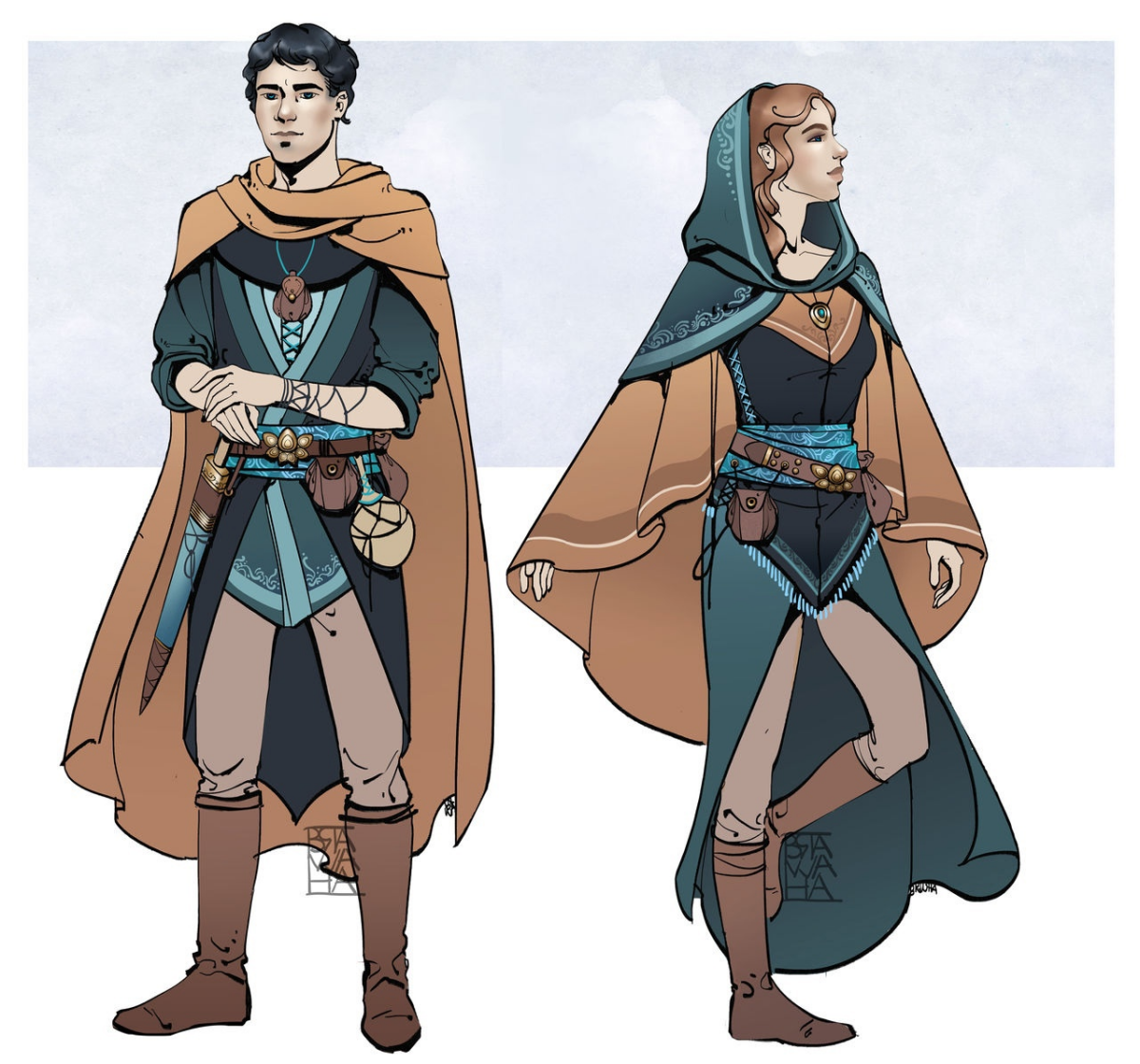

Наши произведения сначала мы подписывали по-разному. Пробовали варианты: "Аристон", "Монах", "Безбожник", "КОСЕ" или даже просто "Константин Оборотов и Сергей Есенин". Но затем выяснилось, что лучше всего заходит бренд "Сергей Есенин". На нем и зафиксились.

Наш успех был таким грандиозным, что чуть было не подорвал окончательно сельское хозяйство измученной войнами России. Из деревень массово уезжали крестьяне, стремясь устроиться в больших городах "поэтами". К нам на квартиру валом валили земляки из Константиновки, да и из других близлежащих деревень тоже. Они брали у нас консультации, просили протекции, и, хуже всего, норовили прочитать нам свои стихи.

Отказывать им мы не могли. Мы же трактовали себя как "народные поэты, которые любят Родину". Плевать при этом на народ никак было нельзя. Я занялся администрированием. Придумывал разные работы для этого потока новых поэтов. Тем, кто производил самое приятное впечатление, поручал мыть полы в наших комнатах. Те, что чуть похуже, драили сортир. Других, от которых сильно воняло навозом, ставил на охрану у входа. Я считал, что так они будут отпугивать посетителей видом и запахом. Самым умным "поэтам" поручал искать рифмы к словам "пакля" и "электрификация". А также найти слово, в котором было подряд три гласных буквы.

Короче, так или иначе, но все "поэты" в нашей команде были при деле. Никто не мучился от скуки.

Денег у нас было так много, что мы не успевали их тратить. Это нас и сгубило, в конце концов. Серега медленно, но верно спивался, благо теперь собутыльников у него было много. Я попытался лечить его от пьянства стихотерапией, даже сочинил специально для него лечебные стихи.

Друг мой, друг мой,

Ты очень и очень болен.

Но я знаю, откуда взялась эта боль.

В голове твоей пустым и безлюдным полем,

Осыпает мозги алкоголь.

Это частично помогло. Сергей бросил пить, но им овладела другая страсть. Он пошел по бабам! Трагедия заключалась в том, что его голубые глаза были столь обворожительны, а стихи, которые он читал, были столь прекрасны, что никакая женщина не могла устоять перед этими чарами.

Анна Изряднова, Лидия Кашина, Зинаида Райх, Надежда Вольпин, Айседора Дункан, Августа Миклашевская, Софья Толстая, Галина Бениславская – это только краткий список любимых женщин, short list, вершина айсберга!

Были еще сотни других женщин, никому не известных, кроме своих ревнивых мужей. Вот эти мужья, бешеные рогоносцы и устроили нам ловушку в "Англетере" 28 декабря 1925 года, куда заманили нас коварством и хитростью.

Там должно было состояться собрание поэтесс, почитательниц таланта Сергея. Мы рассчитывали на роли приглашенных звезд и на разные приятности, которые этим звездам светили.

Но, увы, на собрание пришли не прекрасные дамы, а их злые мужья в количестве пяти. И началось собрание вовсе не с пения дифирамб в нашу честь, а с критических речей в наш адрес. Им, видите ли, надоело воспитывать Серегиных детей, которые были кудрявыми, хулиганистыми, а разговаривали исключительно стихами. Прекрасных уточенных дам это сильно радовало, но приземленных простых мужиков ужасно раздражало.

В ответ мы возражали в том духе, что надо улучшать демографию страны, разоренной войнами, а заодно окультуриваться, но мы не были правильно поняты. Постепенно слова перешли в крики и оскорбления. А затем началась драка.

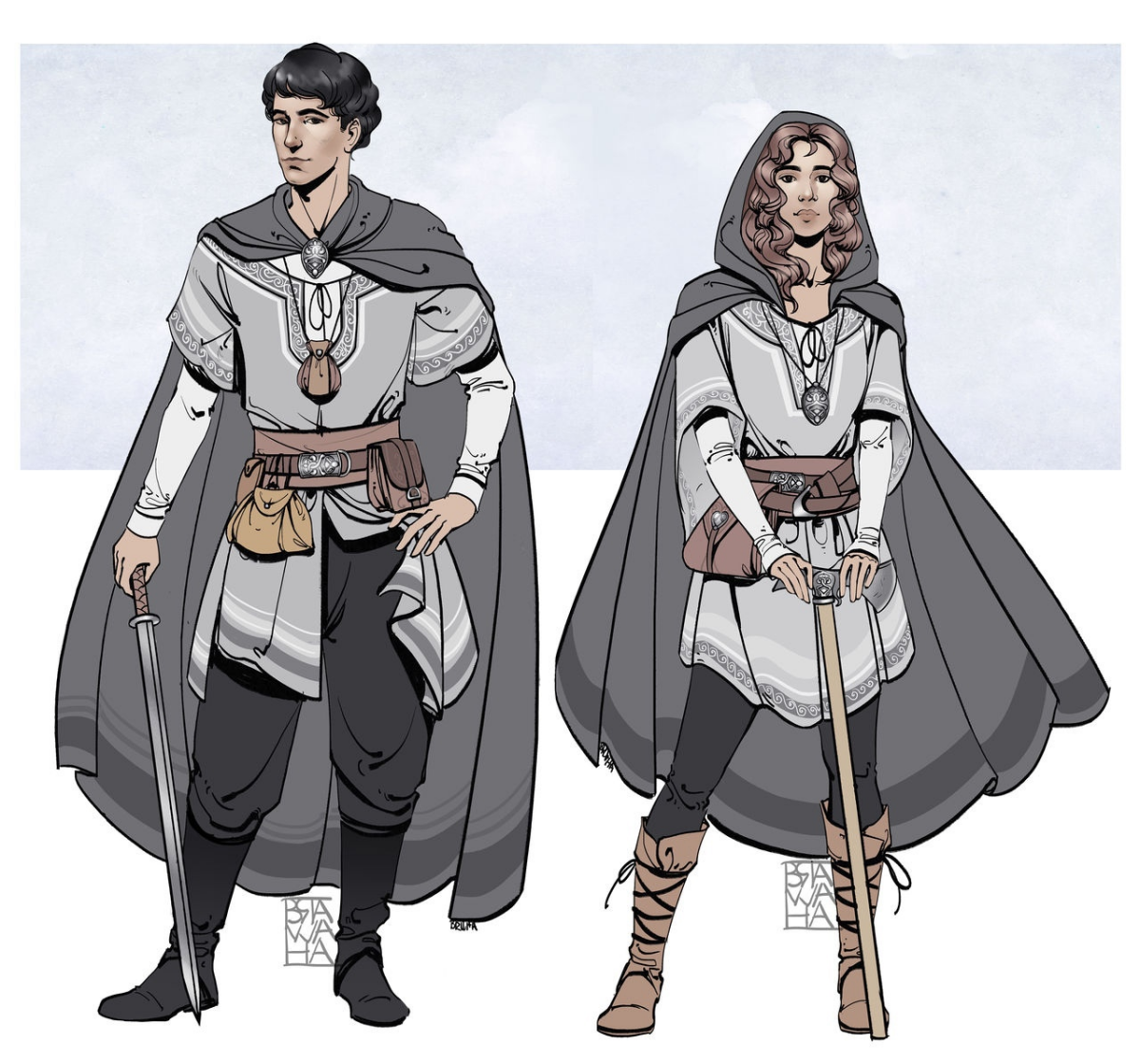

Мы с Сергеем, как гладиаторы, как Спартак и Крис, бились отчаянно, прикрывая спины друг друга. Но численный перевес рогоносцев в итоге все-таки сказался. Какая-та сволочь ударила Серегу металлической трубой по голове. Он упал, как подкошенный, а я сдался на милость победителей, поняв, что в одиночку против этих психов мне не удержаться.

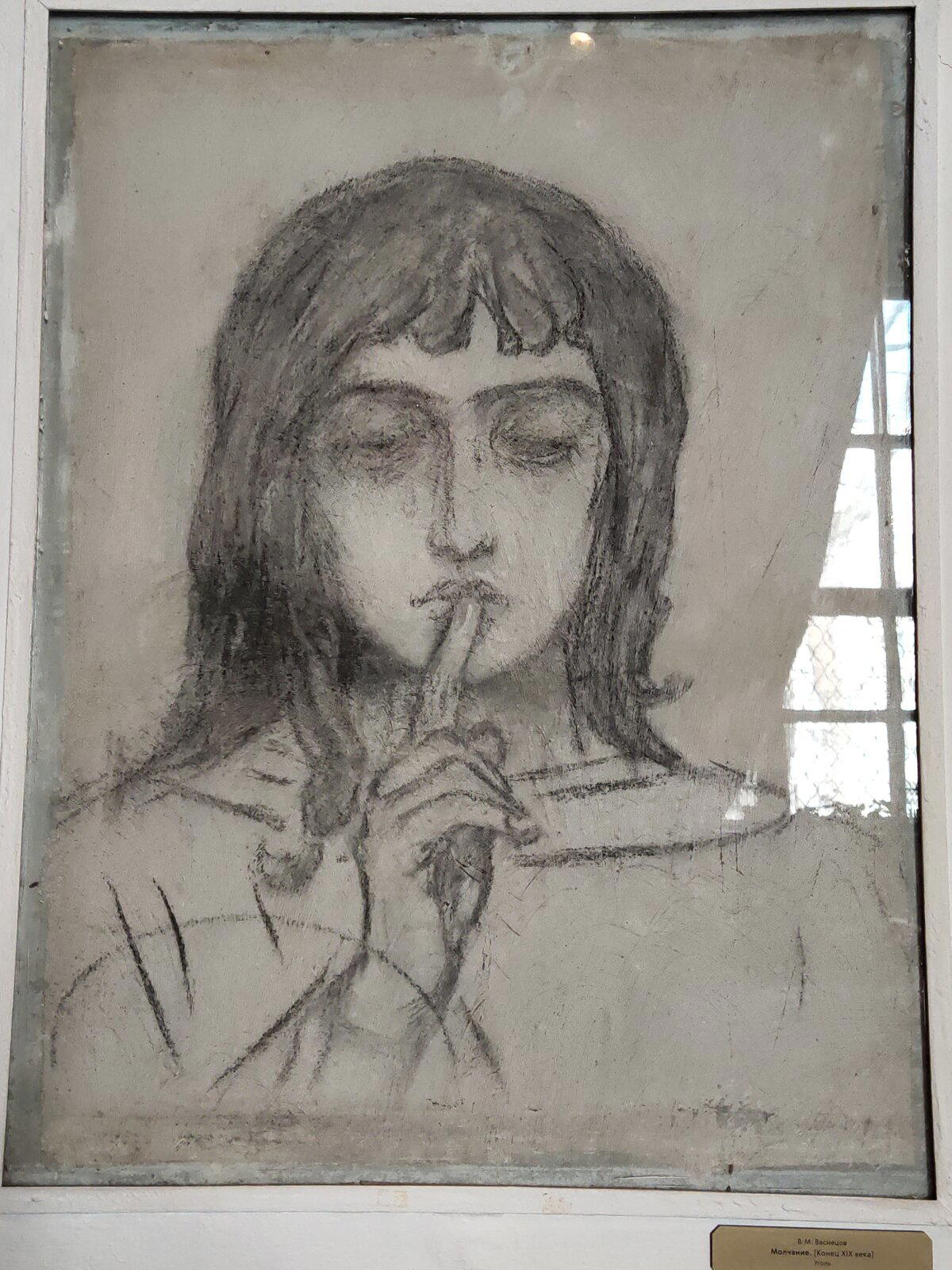

Несчастного Сергея потащили имитировать самоубийство через повешение. А я уселся писать посмертные стихи. Негоже такому великому поэту уходить из жизни без предсмертных строк, обращенных к друзьям и потомкам!

До свиданья, друг мой, не надо тут ни слова,

Не печалься и не хмурь бровей,

В мире том ведь встретимся мы снова

Собирайся, приходи скорей.

Из разбитой губы капала кровь, поэтому я эти стихи написал красным цветом. Стихи оказались почти пророческими. Убийцы решили избавиться от меня, как от ненужного свидетеля. Меня связали, вывезли на лодке в Финский залив и бросили в воду, в надежде, что я утону. Вот когда мне пригодились уроки плаванья, которые еще в детстве преподал мне дядя Сергея!

Под водой я зубами перегрыз веревки, затем отплыл подальше от своих мучителей и незаметно вынырнул на поверхность, чтобы отдышаться. Было довольно темно. Убийцы меня не заметили и, выждав несколько минут, покинули место преступления.

Я успешно доплыл до берега, где высушил одежду и обдумал сложившуюся ситуацию.

Я понял, что преступники не отстанут от меня, если узнают, что я остался в живых. Поэтому я не стал нигде светиться, спокойно вернулся в родную деревню. Там никто не удивился моему прибытию. Все решили, что я вернулся с колчаковских фронтов.

С этого момента я решительно бросил написание стихов. Очень уж рисковое это занятие! Занимаюсь теперь исключительно сельским хозяйством. Тем и знаменит, в нашем колхозе "Красный пиит" я на очень хорошем счету. Кстати, это название предложил я. Народу название понравилось. Звучное. Все почему-то решили, что "пиит" это французский пролетарий. Я не стал разубеждать. Да и какая разница, какое название? Главное, план выполнять по заготовкам.

Теперь я ночью тайно пишу эти записки, свято веруя, что мои потомки их прочтут, и тайна смерти великого поэта и моего друга Сергея Есенина рано или поздно будет раскрыта.

...

Первоисточник:

===

Песня региона: 61 Рязанская область (Рязань). Стих "Я обманывать себя не стану..." поэт Сергей Есенин написал в 1922 году. В 1984 это стихотворение получило вторую жизнь. Композитор Сергей Сарычев и группа "Альфа" создали мировой хит - песню "Я московский озорной гуляка", используя текст поэта.

===