Прелесть, какая дурочка.

Статья целиком и полностью не моя, но судя по нескольким источникам весьма правдива. Взято отсюда.

«Что за прелесть эта дурочка!» - говорил Талейран о собственной жене.

Впрочем, он вовсе не собирался жениться на очаровательной, но не способной удержать в голове более одной мысли Катрин Ноэл, госпоже Гранд. Показное легкомыслие и глупость не мешали будущей мадам Талейран выйти замуж за одного из самых влиятельных людей Франции, прослыть шпионкой и заработать целое состояние на спекуляциях…

О ее образовании говорили, что она «энциклопедически неграмотна». Да и откуда взяться образованию у девушки, пусть и из приличной семьи, но выросшей под индийским солнцем. Мать малютки рано умерла, а отец был капитаном порта. Мачехе не было никакого дела до образования Катрин, так что та с раннего возраста была предоставлена сама себе.

Девочка росла совершенной красавицей. Обладая грацией и изяществом, она привлекала к себе внимание в местном обществе. Стоит ли удивляться, что уже в пятнадцать лет Катрин вышла замуж за Жоржа Франсуа Гранд, служившего в Ост-Индийской Компании.

Брак распался всего через два года, когда муж застал в спальне жены местного судью. Девушка вернулась к родителям, а еще через год сбежала из Индии в Европу с секретарем генерал-губернатора. У нее не было ни единой монеты в кармане, когда в 1782 году прелестная Катрин оказалась в Париже.

Это не помешало красавице быстро попасть в лучшие салоны, заказывать дорогие украшения и одеваться по последней моде. Она была красива, а что еще требовалось … Когда оставаться во Франции стало опасно, она сменила Париж на Лондон, а позже, когда времена террора ушли в прошлое, вернулась.

Шарль Морис де Талейран-Перигор заслужил свое прозвище «Хромой Дъявол». Обладая тонким умом и пониманием человеческих душ, он служил министром иностранных дел при трех режимах.

Красота госпожи Катрин Ноэл Гранд не оставила равнодушным этого хитрого человека. Он поселил «прелесть какую дурочку» в своем особняке. Однажды было перехвачено письмо Катрин одному из ее друзей в Лондоне, по совпадению, бывшему эмигранту. Девушку обвинили в шпионаже и даже арестовали. Но Талейран сделал все возможное, чтобы добиться освобождения возлюбленной.

«Она была очень красива, ленива и совершенно ничем не занималась» – так охарактеризовал Катрин Талейран, признаваясь: «Я люблю ее».

Выйдя на свободу, Катрин сразу же подала прошение об официальном разводе с первым мужем. На основании того, что уже несколько лет супруги не жили вместе, их быстро развели. Но Талейран не спешил сделать свою любимую дурочку законной женой, хотя она продолжала быть хозяйкой в его доме.

Однажды у них ужинал известный египтолог Доминик Виван Денон и Катрин начала расспрашивать его о том, как же ему удалось выжить на необитаемом острове и где сейчас его верный слуга Пятница. «Она принимает меня за Робинзона Крузо?», - изумился гость. Это была правда, вместо его трудов Кэтрин прочла роман Даниэля Дефо.

Иные отзывались о Картин как о женщине благоразумной и тактичной: «Никогда она не произнесла при мне хотя бы одну фразу, отдающую дурным тоном; никогда она не сказала ни единого слова, которое можно было бы квалифицировать как глупость», писала в своих мемуарах мадам де Шастене.

За годы романа с Талейраном Катрин успела обеспечить себе состояние. И вовсе не из подарков покровителей. Она зарабатывала на рынке ценных бумаг, а еще вкладывала доходы в контрабанду.

Когда Наполеон Бонапарт стал первым консулом, он занялся восстановлением нравственности во французском обществе. И напрямую потребовал от Талейрана узаконить его отношения с Катрин или прогнать ее: «Я надеюсь, что примерное поведение гражданки Талейран заставит забыть легкомыслие мадам Гранд». Ситуация была сложная, ведь когда-то господин Талейран принял сан священнослужителя и даже был епископом Отенским. Другое дело, что Папа Римский лишил его этого сана…

Но Катрин, хоть и была «прелесть какая дурочка», обратилась к Жозефине, чтобы та оказала свое влияние. В конце концов Шарлю Морису пришлось жениться.

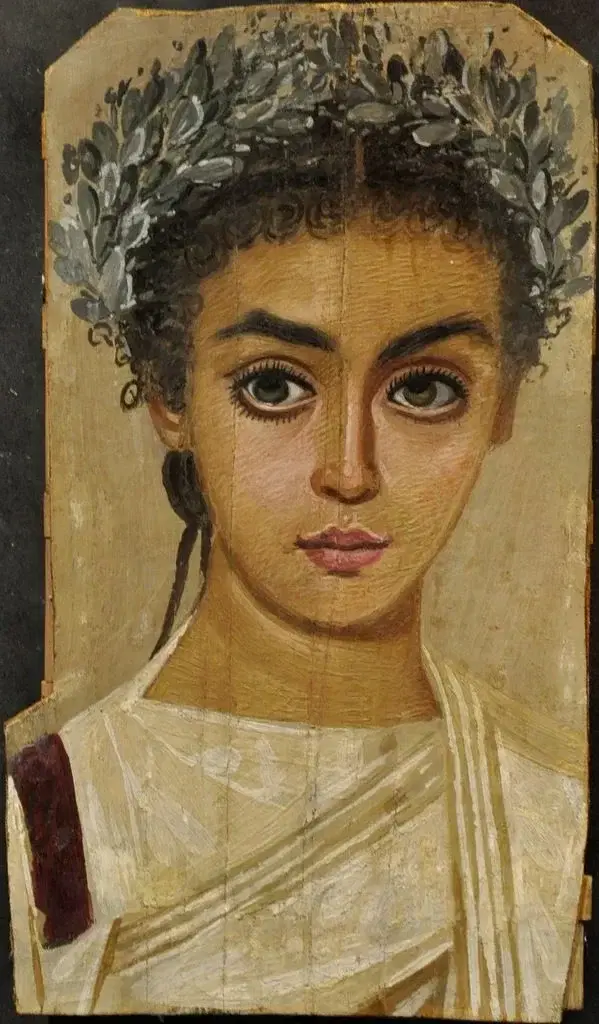

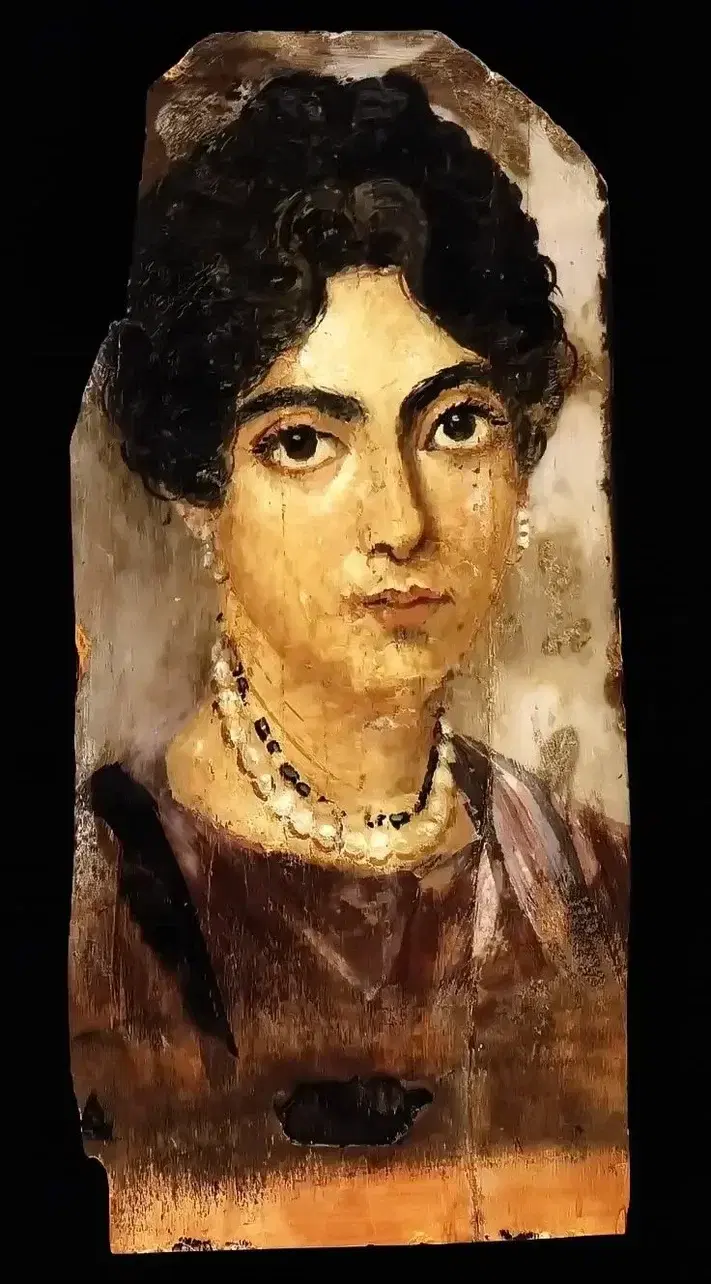

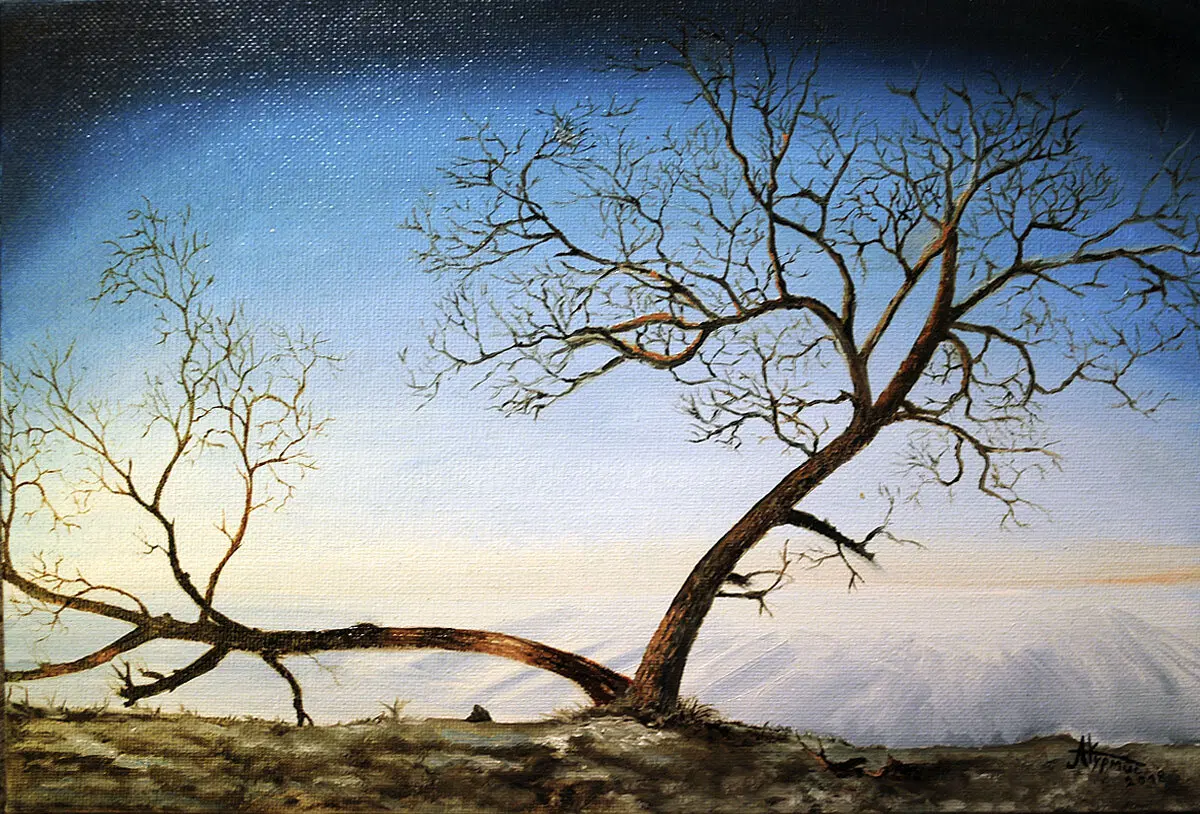

С этого момента все пошло не так. Любимая художница казненной императрицы Марии-Антуанетты сказала о Катрин, когда писала ее портрет: «Ее энергии хватит на двоих». Но это оказалось не так. То, что очаровывало Талейрана в «прелесть какой дурочке», раздражало его в жене.

Супруги отдалились друг от друга, а прелестная Катрин начала искать любовь на стороне. Однажды Наполеон заявил Талейрану:

- Вы не сказали мне, что герцог Сан-Карлос был любовником вашей жены!

- В самом деле, сир, я не думал, что этот отчет может заинтересовать ни ваше величество, ни мое величие.

В 1816 году Талейраны развелись. Катрин получила хорошие отступные и могла строить свою жизнь, как пожелает. Она даже занялась написанием собственных литературных пьес. Это были трагедии. Те, кому удалось прочесть черновики отмечали, что написаны они довольно талантливо, но они так и не были опубликованы. Она умерла в возрасте 74-х лет в своем доме.

Эта женщина была крестом Талейрана. Он перестал ее любить. «Тщеславие, глупость, болтливость мадам Гранд возрастали вместе с увеличением объема ее талии» - написал о мадам Катрине историку Жану Орье.