Здоров. В эфире прекрасный Я и мой новый многосерийник о моём отпуске на о.Куба.

Как ты (не) знаешь, с некоторых пор я работаю на Роснефть, а у РН есть программа санаторных и курортных … чего-то там для нужных людей. Санатории РФ и отели о.Куба в этой программе. Что странно — состав нужных разбавляют (для отчётности) такими деревянными работягами как я.

Весной — рассылка по внутренней поште: "Подавайтеся на отпуск вна Кубе!". "Ну, да, конечно" — подумал я, но заяву подал. Приложил направление курортное от терапевта — шоп в Кисловодск путёвку дали. Так оно и случилось — контора ехидно ответила, что не по Николке та футболка — ехай-ка ты, холоп, в Кисловодск/Железноводск/Белокуриху/Шамору. Пффф! "Где подписать, родная?" — спросил я.

Кратко: в Августе оказалось, что никто не вышел на торги. Ожидаемо. Не больно и хотелось. Пф!

Сентябрь. Конец. На почту прилетает: "Холоп, ты летишь на Кубу".

Сижу в машине, в голове звучит:

— Куба?

— Да, Куба. Ну, ты помнишь: сигары, ром, нопасаран, дрянная вода, разница 16 часов, Фидель, мать его, Гевара… КУБА!

По ссылке выше — несколько неврастеничный дневник с последнего моего морского контракта (который прошёл ездец как стрессово из-за неадекватных сотрудников). Он частично прошёл в водах Кубы, и мне там очень не понравилось.

Куба…

Настаивал, чтобы жена со мной полетела — у ней экзамены, практика. Мне реально было досадно. Да и остаётся.

Куба…

Ну, да, 13% стоимости вычтет потом налоговая, что-то вычнут из зарплаты. Заморочки с проездом до Москвы (оплачивает рабонаниматель раз в 2 года). Но…

Куба! Я! Лечу на Кубу в отпуск на 16 суток за счёт работодателя! Это вообще как? :-D

Штош. Для поездки нам понадобится сумка. Самсонит. Привёз с гаража, вспомнил, что дышло выдвигается туговато. Наслышан как их клинит в аэропорту и приходится выламывать — вскрыл подклад, обнаружил кривизну одной оглобли, попробовал рихтануть. Доломал.

Вылет 23 Ноября. На дворе — 21. Поскакал в дружескую автомастерскую.

В итоге кинул пруток от тойотовского линка и обернул ветошью в эпоксидке.

Под подкладом не видно, работает.

Наступило 23 число. Вылет на Москву.

В этот раз обломило лететь все 8 часов не вставая. Какбо, в прошлом году рекорд дважды поставил — чо опять морочиться?

Короче, я хз как вы там в околополярьи живёте с таким коротким днём зимой.

24 Ноября. ВЫлет на Варадеро.

Варадеро — это кубинская всесоюзная здравница республика Крым. Там … А пока хз чо там. :-)

Летели по дороге ТУ-95-х и 160-х — "За угол". Напрямки лететь нельзя — над европами ж. Потому, сначала на Мурманск и там налево. Дальше — почти не сворачивая.

Я снова смог! Рекорды перелётов — это прям моё! То рекорд дальности, количества пересадок и времени в пути с работы (он в Фемко не побит по сей день), то на Москву 8 часов сидя. Теперь я смог просидеть ЧЕТЫРНАДЦАТЬ! часов. Да, не отлучаясь в туалет. Как смог? А я в Москве не спал толком. Имел наивность снять 1.5-этажный апартамент. Посмотреть чо такое кровать под потолком. Ну, прикольно конечно, но кровать над сан.узлом. Своим. И под сан.узлом. Не своим. И стояк с водой и туда и оттуда — вот он возле уха прям. И jetLag. И соседи шебутные. Ска. Ну, и 2 бокала красного. В полукоматозе так и просидел весь полёт. Достижение достигнуто.

Танцевальный ассамбль я на видео чутка снял — потом покажу.

Последние кадры глазами Т-800.gif

25 Ноября.

Первый день в сознании. Провести рекогносцировку. Купить путёвок.

А, да. Валюта здесь — песо. CUC упразднили в 2018 году. НЕ ПОКУПАЙ ПЕСО У ОФИЦИАЛОВ. Гид подскажет у кого взять по 450 песо за доллар. А не как я — по 120 в гостинице 100 баксов разменял опрометчиво. Потом расскажу как так вышло мировую революцию подкормить.

То есть, я улетел из цивилизации 17 125,55 км от дому в дичь и глушь, но вместо т.н. цифрового детокса получил возврат в цивилизацию образца 2019 года. Как так?

А. Забыл сказать где мы ваще. Мы в олынклюзиве Iberostar Laguna Azul в г.Варадеро. maps.app.goo.gl/LrXsQbBWvoeckr6h6

Ну, там, типа, шведский стол. Долго бродить выбирать — гОлодно. Хватал на чо глаз упал.

Со мной в группе оказался мой давний друг-сотрудник-сменщик Владимир. Он тоже без жены поехал, да и почему-то за 11 лет работы ни разу не тимбилдились с ним — на том мы дуэт и сформировали.

Кроме редко когда вызревших арбузов и ананасов (полагаю, и гуаву подавали зелёную), нечастых сколов на посуде и шатающихся столов — на столовую жаловаться и нечего.

Нас тупило 26 Ноября.

Всё ещё въезжаем в местность. Несмело загораем в тени обмазанные SPF 100 (местами 60). Купаемса .

НАКОНЕЦ-ТО! Мне пригодилось великое знание фразы "Cervesa por favor!"! Как не знаешь? Перевод: пива, пожалуйста.

Да там, по сути, всё — пор фарор и грасьяс. Иногда мучос грасьяс. Иногда Буэна сеньорита. Ни разу комистас. Кванта коста — раз или два.

Хорош на сегодня. Завтра продолжу.

И, нет, я не обитатель межбулочного пространства начальства. Я наоборот — антиподхалим и хамло. Один начаальник вообще добился перевода меня на другой завод. Потому, я явно не в числе нужных людей честно заслуживших сию премию. :-)

Что можете сказать по поводу данных фильмов? Очень прямо таки правдоподобно мне кажется!

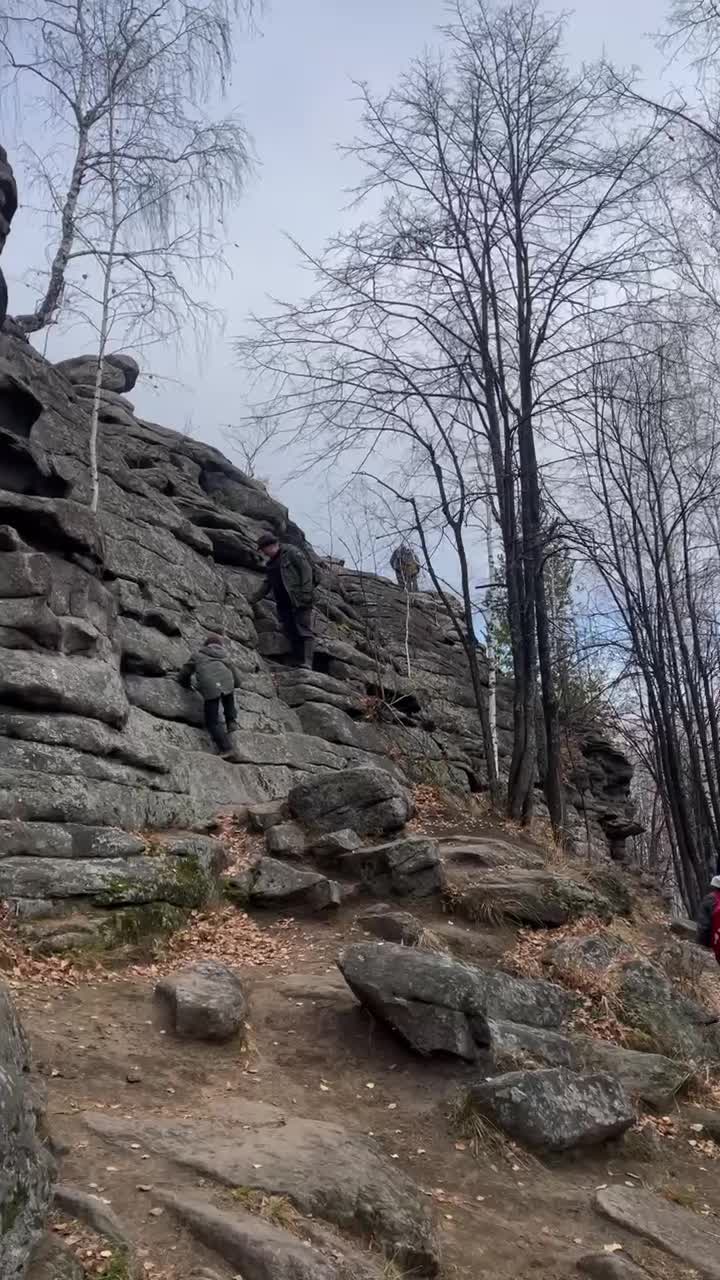

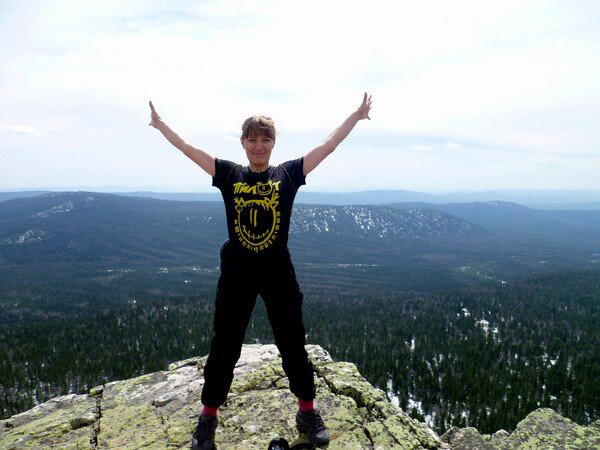

На Семи Братьях мы побывали в октябре 2024 года.

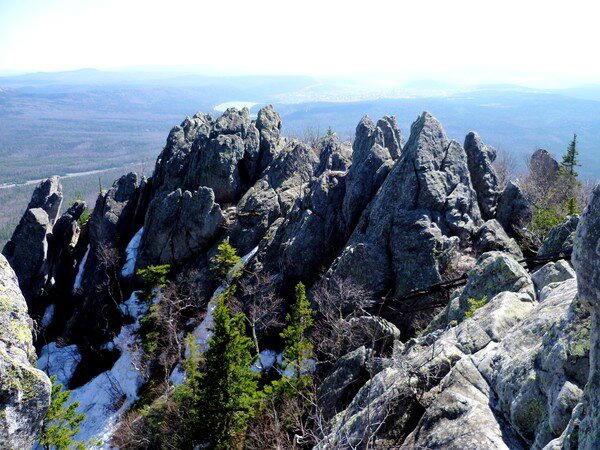

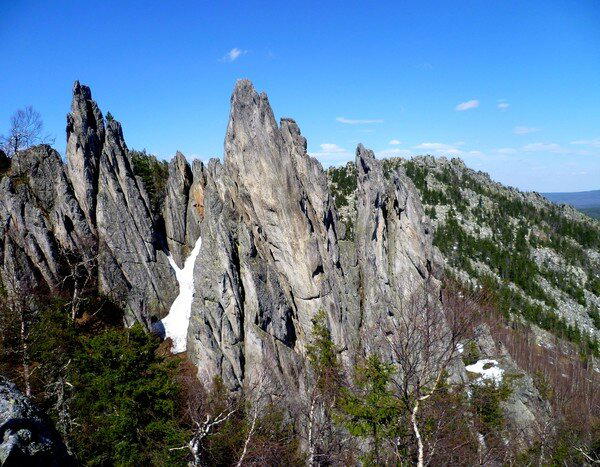

Семь Братьев - скалы-останцы на вершине Семибратской горы на Среднем Урале. Скалы представляют собой 7 каменных столбов, имеющих общее основание. Они относятся к Верх-Исетскому гранитному массиву и вытянуты примерно на 150 метров с запада на восток. Относительная высота отдельных скал — около 25 метров, максимальная высота — 45 метров.

Из-за необычной формы скалы окружены многочисленными легендами. Варианты легенд – самые разные, всего около десятка. Вот одна из них:

«Решили государевы люди сделать проверку у Никиты Демидыча. Не чеканит ли заводчик у себя в Невьянске серебряные монеты? Но Демидовым кто-то донёс об этой инспекции. Собрали они несколько сундуков с деньгами и велели их закопать в одной горе. Охранять драгоценности поставили семерых братьев. Проверка на Невьянском заводе шла долго. Братья на горе замёрзли от холода и превратились в каменных великанов. А клад так до сих пор лежит под скалами Семь Братьев».

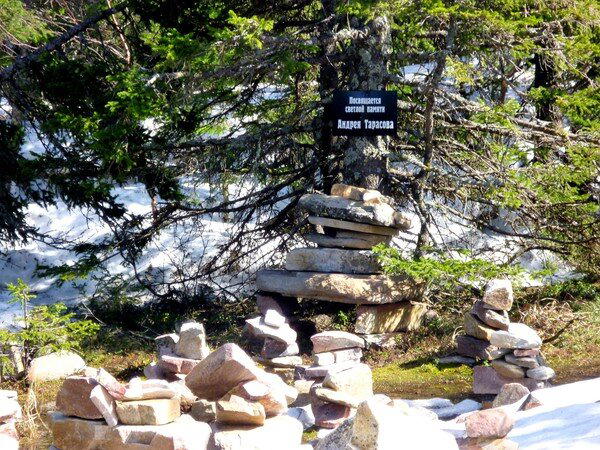

Скалы Семь Братьев были излюбленным местом путешественников уже в начале XX века. Они упомянуты краеведом В. А. Весновским в его «Иллюстрированном путеводителе по Уралу» 1904 года. А ещё здесь было место тайных сходок рабочих Верх-Нейвинского завода. На западной стороне скал была сделана надпись: «Да здравствуетъ соціальная революція!»

Координаты для навигатора: озеро и «стоянка» для машин недалеко от скал — 57.268 240, 60.209 086

«Уральский Марс» (официальное название — Полдневский участок Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин) — глиняный карьер внешним видом напоминает планету Марс. Это необыкновенное место с фантастическими, апокалиптическими пейзажами. Растительности там почти нет. Зато есть глиняные отвалы различной окраски - серой, красной, почти чёрной... Цвет глины зависит от того, каких примесей в ней больше. На территории есть несколько озёр необычной окраски: от небесно-голубой до буро-красной. Купаться в озёрах запрещено, так как это опасно для здоровья человека.

Месторождение находится в Свердловской области, в 115 км от Екатеринбурга, под городом Богданович, вблизи посёлка Полдневой. Разрабатываться карьер начал в XIX веке. Позднее месторождение стало основной базой для Богдановичского огнеупорного завода. Координаты Уральского Марса:

56°37’12.6"с.ш. 62°05’19.3"в.д.

P.S. Видео составлено из снимков, которые я сделала в сентябре этого года.

Нахожусь сейчас в Кургане.

Когда собиралась туда, мне сказали что нечего там делать и смотреть тоже не на что. Вроде как так себе город.

Мы приехали вчера ближе к вечеру. Немного прогулялись по центральной его части. И он нам понравился. Милый патриархальный городок. Чистенький. Скверы и парки. Уютные дворики, напоминающие о нашем детстве. Старые дома. Деревянные и каменные. Памятники. И набережная. Правда с набережной мы сбежали. Комары на нас напали.

Сейчас покажу вам немного фотографий из этого года. Совсем чуть-чуть.

Сегодня собираемся ещё прогуляться и в музей сходить. А потом уедем.

А вы знаете, что на Курилах есть река из серной кислоты?

Река эта находится на острове Итуруп. Называется Кипящая. Это бурный поток раствора серной кислоты. Река начинается в озере Изумрудное Око у склонов вулкана Баранского.

В верховьях Кипящей температура воды достигает почти 100 градусов, в низовьях — около 40. Возле реки весь лес укутан паром.

Протекает эта река рядом с маленькими озёрами насыщенного изумрудного цвета с жёлтой каймой из окислов серы у берега. Озера называют «Голубые глазки» или «Изумрудные глазки».

И люди там купаются! В серной кислоте. Говорят - лечебная. В низовьях реки обустроены места для купания, температура воды там составляет около 42 градусов.

Курортный комплекс "Кипящая речка". Снимок взят здесь https://dzen.ru/a/Y45WAf-DxhILCxrv?utm_medium=organic&ut...

Байкал — не только самое глубокое озеро на планете, но и добрый дом для уникальных существ, которых не найти больше ни в одном уголке мира. Каждый из них — эндемик, редкость и настоящее чудо природы, что поддерживает хрупкий баланс ледяных глубин. Сегодня мы познакомимся с необыкновенной сибирской пятёркой: у каждого из них своя история, но все они про Байкал.

Байкальская нерпа

Самая знаменитая обитательница озера и его символ. Это 130 килограмм милоты, 165 сантиметров очарования, большие круглые глаза навыкате и целая куча загадок. Учёные до сих пор спорят, как ластоногое, что живет в открытых водах, попало в озеро. Самая рабочая версия: животины попали на Байкал по рекам около 100 тыс. лет назад из Северного Ледовитого океана.

И всё это время нерпы эволюционировали вместе с озером, привыкая к его пресной воде и горам-великанам вокруг вместо бесконечных снегов полюса. Получилось выше всяких похвал: сегодня нерпа сразу трижды «единственная и неповторимая». Это единственное млекопитающее Байкала, единственный пресноводный вид тюленя и единственный вид ластоногих-долгожителей. Самая старая байкальская нерпа отметила свой 56-летний день рождения!

Нерпы на озере — высшие хищники. Они регулируют численность ракообразных и рыбок, вылавливая самых вкусных на глубине до 300 метров. А потом в удовольствие греют бока на солнышке. Жизнь на Байкале — не про выживание, а про хрупкий баланс и равновесие.

Байкальский омуль

Не просто рыба, а визитная карточка Байкала. Культурный символ региона, главный кормилец и почти что священное животное для местных жителей. В каждом ресторане рядом с Байкалом подают омуля. Рыбка эта не маленькая: серебристая тушка вырастает до 60 сантиметров и набирает около 2 килограмм. Но старики говорят, что водятся в озере настоящие сокровища весом под 7 килограмм!

Раньше омуля ловили просто на удочку. О нём сочиняли легенды и сказки, поучая уважать важную рыбу. Потом его начали ловить в промышленных масштабах, и популяция резко сократилась. Сейчас вид охраняют. Диких особей не трогают, всё то, что попадает на стол — выведено на рыбных фермах.

Омуль, как и нерпа, пробрался в Байкал из океана. Это видно даже по его способу размножения. Сначала рыбины нагуливают жир в холодных глубинных водах озера, поедая рачков и всякую мелочь. А затем совершают длинный тернистый путь вверх по течению рек, чтобы отметать икру — и скатываются обратно в Байкал. То же самое делают лососи, к примеру.

Голомянка

Самое многочисленное жабродышащее озера. 3/4 всей рыбы в Байкале приходится на этот вид! Несуразное существо занимает ключевую роль в пищевой цепи. Голомянки «переводят» энергию с низа пищевой пирамиды наверх, то есть кушают всякую мелочь и сами при этом становятся добычей для огромного числа видов.

Рыбка размером с ладошку — главное лакомство для нерп и омулей. Дело в том, что голомянка обладает феноменальной питательностью, она на 40% состоит из жира. Так она приспособилась к условиям глубоководья, где и прописалась. Жир помогает удерживать нейтральную плавучесть — так рыбе не приходится тратить силы на то, чтобы оставаться на дне.

Своё уязвимое положение в серединке пищевой цепи рыбки компенсируют быстрым и уникальным способом размножения. Они не мечут икру, а вынашивают беременность! Самочка носит икринки в себе около 3 месяцев, после чего рожает до 3000 мальков. Это колоссальная нагрузка на организм, и зачастую молодые мамы гибнут сразу же после родов. Но тысячи новых голомянок встанут на её место и продолжат питать огромный Байкал.

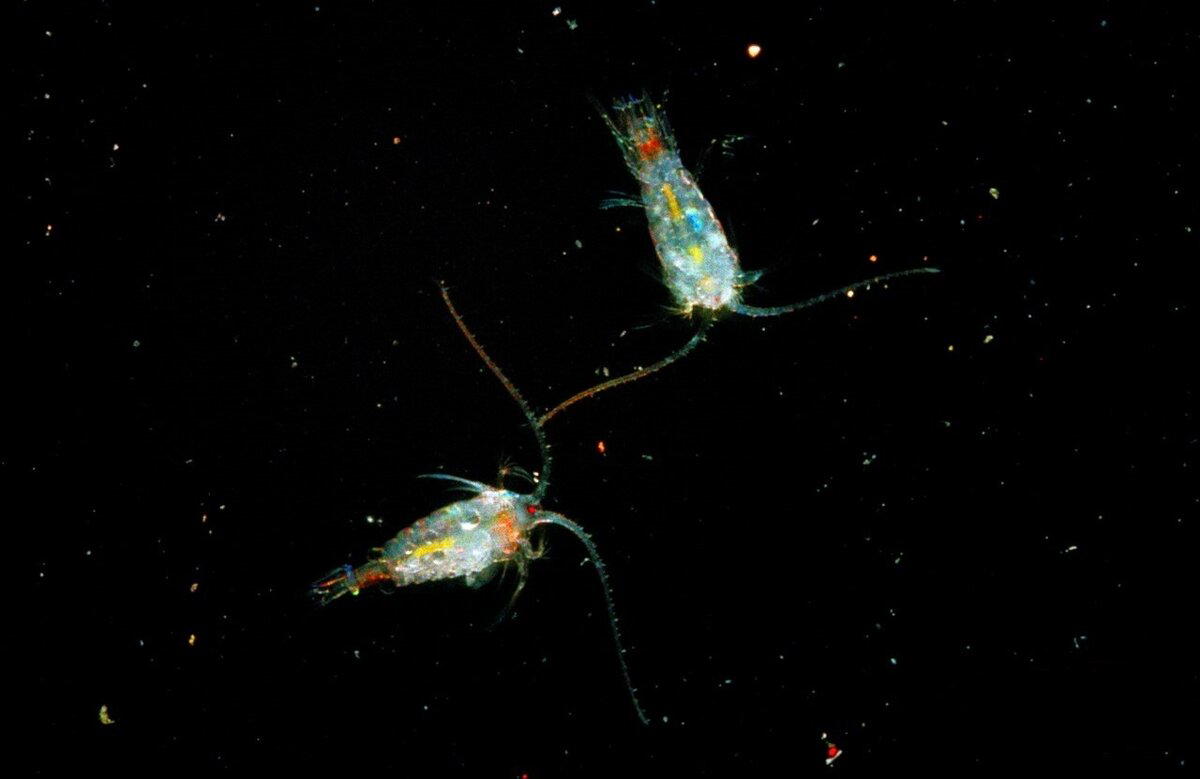

Байкальская эпишура

Без этих крошечных созданий огромный Байкал давно бы превратился в зелёную лужу. Эпишуры — планктонные ракообразные — составляют до 90 % (!) биомассы всего озера. Это значит, что если выловить всё живое и взвесить, то 9/10 частей придётся на эпишур.

Их роль для озера не сравнится даже с голомянками, ведь они стоят сразу и на первом, и на последнем этаже пищевой пирамиды. Как это возможно? Дело в том, что рачки — фильтраторы. С одной стороны, они поедают микроскопические зелёные водоросли, передавая энергию дальше по цепочке. С другой, обгладывают тушки павших животных, помогая разложить тело. Именно благодаря им и байкальским губкам мы можем любоваться кристально чистой водой и сияющими льдами.

Байкальские губки

Если нырнуть поглубже, то на дне Байкала можно найти сказочный лес — будто бы действительно попадаешь в другое измерение. Словно драгоценные изумруды, растут на камнях труженицы-губки. Их легко спутать с каким-нибудь растением, но на деле это древнейшие животные, что живут в симбиозе с крошечными зелёными водорослями.

В день одна губка может отфильтровать до 20 литров воды от всевозможных бактерий, планктона, органических остатков и прочего микроскопического сора. Всё это она с удовольствием съест, а чистую воду выпустит наружу. Работа у губок идёт бесконечно. Если они когда-нибудь остановятся, то вся экосистема рассыплется.

Находясь в Казани в мае два года назад, я много фотографировала. Сейчас перебираю снимки. Нашла фотографии нескольких муралов, и хочу вам их показать. Возможно кто-то воскликнет:

- Так это уже было! И совсем недавно.

Не отрицаю. Но я немного добавлю информации к снимкам. Даже если вы против :))

Мурал «Сохраняя традиции» находится по адресу ул. Каюма Насыри, 2 рядом с Музеем чая. Был нарисован к Универсиаде 2013 года. Эскизы – Дмитрий Кудинов, реализация Basil LST.

На нем изображены руки старца в национальных одеяниях, держащие бронзовую чашу с горячим чаем. Поднимающийся пар образует силуэт слободы. Надпись «Иске шәhәр Казан» — отсылка к названию префектуры и тысячелетней истории города.

Мурал "Ретроспектива Старо-Татарской слободы" находится по адресу ул. Шигабутдина Марджани, 8А. Был нарисован к Универсиаде 2013 года. Эскизы – Дмитрий Кудинов, реализация Basil LST.

В «Ретроспективе» представлена история слободы. В левой части работы изображены ремесленники, кожевники, ложечники. Увы и ах - другие снимки не получились. Но я всё равно расскажу, что на них изображено. Вы всегда можете съездить в Казань и увидеть это своими глазами. Ну или порыться в интернете. В центральной части "Ретроспективы" изображён Булак, разделяющий русскую и татарскую части Казани. В правой части — представители духовенства и минареты Апанаевской мечети и мечети Марджани.

Муралы "Ретроспектива Старо-Татарской слободы" и «Сохраняя традиции» рисовались не просто так. Художники провели два дня с историком префектуры, а все сюжеты и персонажи были взяты из исторических архивов.

Мурал с изображением игрока волейбольной команды «Зенит» Алексея Вербова можно увидеть на здании, адрес которого ул. Островского, 67. Спортсмен показан на фоне местной достопримечательности - театра имени Галиаскара Камала, при этом, одной ногой он "стоит" в озере Кабан. Он был лучшим либеро Казани. На данный момент Алексей Вербов главный тренер казанской волейбольной команды «Зенит».

Год создания мурала: 2018.

На написание этой публикации меня натолкнула серия откровенно еретических постов товарища @rusfbm, в которой он люто мешает древнеримскую историю с Новым временем, основываясь на трудах математиков Носовского и Фоменко.

Сам пост этого деятеля я разбирать не буду, но так как его подход основан на Новой хронологии, то буду разбирать её (убью двух зайцев разом)

Эти два деятеля усомнились в существующей хронологии и выдвинули свою, основанную на математике. Я не спорю, математические методы в изучении истории и так присутствуют, но не играют главную роль. Да и потоптались эти двое на поляне не только историков, но и другие научные направления задели.

В книге НХ в сущности вообще никакой математики нет. Строя новые, нетрадиционные представления о том, когда и как что в истории происходило, А. Т. Фоменко действует как самый обыкновенный гуманитарий: выдвигает гипотезы и указывает факты, которые согласуются с этими гипотезами. А если факты с гипотезой не согласуются, то их просто игнорируют.

Вот несколько примеров. Они касаются лингвистики и астрономии.

Рассказывая о затмении 431 г. до н.э., Фукидид сообщает о том, что солнце стало месяцевидным, а также о том, что появились кое-какие звезды. Фоменко исходя из литературного русского перевода Фукидида, понимает это так, что сперва солнце стало месяцевидным, а позднее (когда затмение достигло полной фазы) появились звезды. Тем самым Фоменко видит здесь сообщение о полном солнечном затмении. Однако такое толкование возможно только для одного перевода. Подлинный текст Фукидида такой возможности не дает: он может быть понят только так, что указанные события одновременны: солнце стало месяцевидным (т.е. затмилось неполностью) и при этом появились кое-какие звезды. А под этими звёздами могут пониматься Вега, Денеб и Альтаир (замечу, что при затмении на небе почти всегда должна быть и Венера, которая еще много ярче, а в части случаев также и Юпитер), которые видны и при неполном солнечном затмении. То есть утверждение Фоменко о том, что это полное солнечное затмение не могут быть доказаны с 100% вероятностью.

Так же стоит поговорить о литературоведческой составляющей данного примера. Какова литературная манера данного автора? Не имеет ли он обыкновения смещать или переставлять свои рассказы об отдельных событиях для большей эффектности композиции? Склонен ли он описывать повторяющиеся события с помощью однотипных формул? И так далее. Фукидид – писатель, а не протоколист. Его сочинения обладают многими художественными достоинствами, невозможными при чисто протокольной фиксации фактов. Описывая затмение, тем более уже несколько отдаленное во времени, писатель, конечно, может для усиления художественного эффекта добавить от себя какие-то детали (типа появления звезд), известные по другим затмениям. В летописях детали подобного рода могли появляться также при позднейшем редактировании.

Из расхождений между списком затмений по данным астрономии и по данным древних источников естественно сделать вывод, что некоторые древние сообщения о затмениях либо неточны (или дошли до нас с искажениями), либо неправильно нами истолкованы. Фоменко поступает более радикально – он утверждает, что учёные неверно расположили их на хронологической шкале. Так, согласно А. Т. Фоменко, описанное Фукидидом затмение произошло не в 431 г. до н.э., а в 1039 г. нашей эры (поскольку по астрономическим данным затмение 431 г. до н.э. в Афинах было не полным, а частичным); соответственно, надо «передвинуть» весь древний мир на много веков ближе к нам. Более того, он представляет читателю этот вывод почти как математическую очевидность. Между тем в действительности вывод А. Т. Фоменко целиком покоится на следующих скрытых от читателя презумпциях:

1) Фукидид описал затмение протокольно точно;

2) автор вывода (т.е. А. Т. Фоменко) правильно решил стоявшую перед ним филологическую задачу, а именно, истолковал текст сообщения Фукидида безошибочно. Как мы видели, первое необязательно верно, а второе определенно неверно.

Вот рассуждение, которым авторы НХ подкрепляют свой тезис о том, что Лондон прежде стоял на Босфоре: «Мы считаем, что первоначально „рекой Темзой” назывался пролив Босфор… По поводу Темзы добавим следующее. Это название пишется как Thames. События происходят на востоке, где, в частности, арабы читают текст не слева направо, как в Европе, а справа налево. Слово „пролив” звучит так: sound. При обратном прочтении получается DNS (без огласовок), что может быть воспринималось иногда как TMS – Темза» [НХ 2:108]. Тут авторы демонстрируют некоторые знания строения семитских языков - финикийского, древнееврейского, арабского. В этих письменностях действительно в наиболее употребительном варианте письма записываются именно согласные. Однако главное то, что к другим письменностям, например, греческой, латинской, русской, английской и т.д., этот принцип не имеет никакого отношения. То есть фразы «Скорее всего, термин Литва происходит от „латиняне” = ЛТН (Литуаниа)» [НХ 1:269] и «…слово „турки” очень близко к слову „троянцы” и „франки” (один и тот же корень ТРК, ТРН)» [НХ 2:207] – лютый бред. Схема построения этих языков отличается от семитской.

Так же автор любит рассуждать о том, что на востоке слова читают справа на лево и тогда названия южных городов нужно «переворачивать». Но мне кажется, что они не только пишут так, но и читают, так что Москва для них – это именно Москва, а не Авксом. использует многократно (причем применяет его к любым словам любых языков, а отнюдь не только восточных). Вот, например, о Самаре: «Само название „Самара”, в обратном (арабском) прочтении – „А-Рамас” означает „Рим”, „столица”» [НХ 1:361] Куда при этом делись буквы А и С – одному Богу известно.

Так же одному Богу известно, как древние арабы умудрялись для своих нужд использовать современный английский язык. Речь пойдёт о слове «хиджра» (эпоха) «По-арабски название звучит так: hijra, по-английски: hegira или hejira». «Кроме того, слово „hegira” может быть слиянием двух: Гог и эра (напомним: эра = era), т.е. могло просто означать „эра Гога”, или „эра Готов”, эра „Монголов”» [НХ 1:208].

Русский язык оказался ещё более вездесущим, чем английский. Вчитайтесь: библейское Чермное море (т.е. Красное море: в древнерусском и церковнославянском чермный значит «красный») – это Черное море [НХ 2:161]. Пофиг, что на других языках оно называется иначе. Главное – русский!

Продолжение следует…

26 мая 1829 года произошёл один из самых героических эпизодов в истории русского флота - бой брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского с двумя турецкими линейными кораблями. Этот подвиг стал символом мужества и воинской доблести, о котором до сих пор вспоминают с гордостью.

В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828–1829), бриг «Меркурий» выполнял разведывательные задачи в Чёрном море в составе небольшого отряда, куда входили также фрегаты «Штандарт» и «Орфей». Недалеко от Босфора русские корабли заметили турецкую эскадру из 18 судов. Командиры отряда приняли решение уходить к Севастополю, но «Меркурий», из-за слабого ветра, отстал и был настигнут двумя самыми крупными и быстроходными кораблями противника - 110-пушечным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем».

«Меркурий» был двухмачтовым бригом, построенным в 1820 году. Он предназначался для разведки, посыльной службы и патрулирования. Его вооружение составляли 18 карронад (короткоствольных пушек) калибром 24 фунта, что делало его слабее даже одного из турецких кораблей, не говоря о двух. Низкие борта и небольшие размеры «Меркурия», которые обычно считались недостатком, в этом бою сыграли неожиданную роль: турецким канонирам было сложнее целиться в компактный бриг.

На борту «Меркурия» находилось 115 человек, включая офицеров. Когда стало ясно, что уйти от погони не удастся, Казарский собрал военный совет. По флотской традиции, младший по званию высказывался первым. Штурман Иван Прокофьев предложил принять бой, заявив: «Кораблю - сражаться до последнего, а если будет сбит рангоут или вода подступит к люкам - взорвать бриг». Это решение поддержали все члены экипажа, включая матросов.

Турецкие корабли, имея десятикратное превосходство в артиллерии (184 орудия против 18), попытались взять «Меркурий» в клещи. Казарский, используя вёсла и паруса, искусно маневрировал, не позволяя противнику занять позицию для бортового залпа. Он держал бриг чуть впереди турецких судов, чтобы их пушки, расположенные в бортовых казематах, не могли развернуться для прицельной стрельбы. Русские канониры сосредоточили огонь на такелаже и парусах врага, лишая их хода.

Первым вышел из строя «Селимие»: попадания в рангоут и паруса заставили его лечь в дрейф. «Реал-бей» продолжал преследование, но меткий выстрел с «Меркурия» повредил его грот-мачту, и паруса, упав, заблокировали носовые орудия. К полудню оба турецких корабля, получив серьёзные повреждения, прекратили погоню. «Меркурий», хотя и был изрешечён ядрами (22 пробоины в корпусе, 148 - в парусах и такелаже), сумел добраться до Севастополя.

Потери экипажа составили 4 убитых и 6 раненых, включая Казарского, получившего ранение в голову. За этот бой бриг был удостоен Георгиевского кормового флага - высшей награды для корабля в русском флоте. В приказе императора Николая I подчёркивалось: «Подвиг сей таков, что не находится другого ему подобного в морской истории». Капитан-лейтенант Казарский получил орден Святого Георгия IV степени и пожизненную пенсию, а все члены экипажа - награды и привилегии.

Имя «Меркурия» стало легендарным. В его честь на Черноморском флоте традиционно называли корабли «Память Меркурия». Подвиг вдохновил художников, включая Ивана Айвазовского, создавшего несколько полотен, запечатлевших бой. Английский историк Фред Томас Джейн позже писал: «Совершенно невозможно допустить, чтобы такое маленькое судно вывело из строя два линейных корабля» - но факты подтвердили: невозможное стало реальностью.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Вчера весь день гуляла по Смоленскому Лютеранскому кладбищу, что находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове.

Тут очень хорошо и спокойно. Много зелени. Птички поют. А ещё и солнце появилось - совсем хорошо стало

Когда вернусь домой, сделаю полноценный пост.

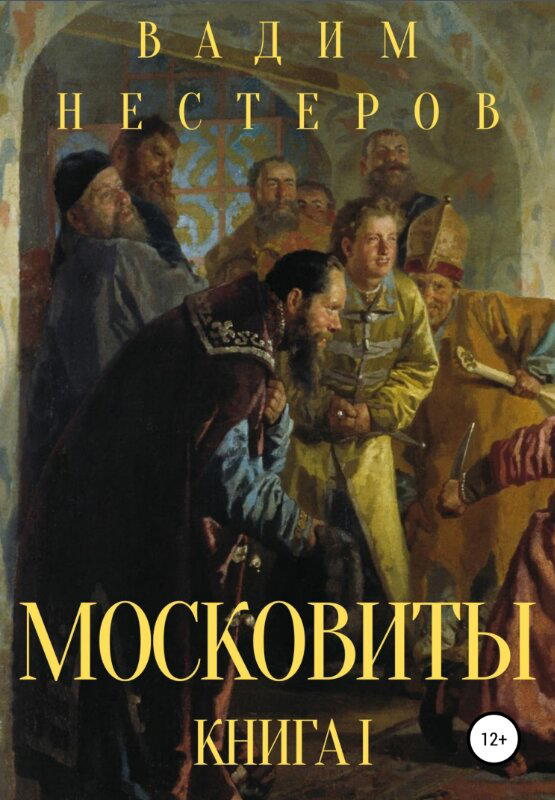

Сегодня мы представляем вашему вниманию книгу, которая может привлечь молодёжь к изучению русской истории, а именно историю Московского государства.

Автор книги – Вадим Нестеров. Журналист, историк, писатель. Вадим Нестеров в 1984 году окончил среднюю школу в Казахстане, в 1993 году – исторический факультет Дальневосточного государственного университета во Владивостоке. В 2014 году номинировался на премию «Просветитель за книгу «Люди, принесшие холод. Книга 1. Лес и степь»

Собственно говоря, книга называется «Московиты. Книга первая».

Поводом для написания книги стал тот факт, что история России от монгольского вторжения и до Ивана Грозного (и даже до Петра I). Московская Русь для рядового российского обывателя – это просто Атлантида какая-то. По каким-то странным причинам даже люди, увлекающиеся историей, предпочтение отдают либо России после Петра, либо наоборот – Киевская Русь и дальше, всякое там «славное язычество». Серединка мало кого интересует.

Если провести открытый тест и спросить каких деятелей знает население, то всплывут имена Петра Великого, Ивана Грозного, Минина, Пожарского … Всё? Не все укажут имя Скопина-Шуйского, Михаила Воротынского, Михаила Шеина (последнему вообще внимания мало уделено). А зря!

История Московского княжества и других государственных образований на территории современной России по своей эпичности на много превосходит все известные литературные саги («Игра престолов» вообще даже рядом не стояла). Надо только раскрыть на это глаза как читателей, так и писателей.

Вот вам один из примеров: Великий князь Московский Василий Дмитриевич (старший сын Дмитрия Донского) долго не мог обзавестись наследником мужского пола. И по всем законам его место должен был занять его младший брат Юрий. Но вот наследник родился (тоже Василий) и престарелый отец, желая оставить сыну земли побольше, начинает вести переговоры с другими своими братьями Юрием, Андреем, Петром и Константином о том, чтобы они отказались от своих прав в пользу племянника. Не соглашается только Юрий и после смерти Василия начинается конфликт маленького Василия Васильевича (а на самом деле бояр Москвы). И длится оно (интриг было – выше крыши) целых 15 лет.

Или сама история создания Московского княжества!

Москва с деревнями досталась младшему сыну Александра Невского Даниилу. Ну как, «досталась». Отец завещание на него составить не успел, вот братья и выделили ему земли. Отрезали, так сказать, по «чуть-чуть». «Московские» прекрасно понимали, что им достался «запольный хутор», что в сознании других, «бОльших» князей они надолго, если не навсегда, останутся «младшими», бедными родственниками, которых едва ли не из жалости, «для порядку» наделили уделом. Но они понимали так же, что выбор у них небогат. Им можно было либо удовольствоваться имеющимся, дробить и дробить между детьми доставшийся жалкий городишко с несколькими деревнями. Половинить до тех пор, пока на доход с «доли» будет уже невозможно прожить, и потянутся сыновья один за одним «отъезжать», продаваться в услужение богатым и удачливым родственникам. Либо – всеми правдами и неправдами «подниматься», расширяя свой жалкий удел и завоевывая место под солнцем, на которое ни одна сволочь уже не посмеет раззявить рот.

И «даниловичи» стали хищниками. Вначале мелкими, а потом матёрыми и начали выгрызать у родственников земли, создавая и укрепляя своё княжество. Они умело комбинировали собственную «отмороженность», ум, дипломатию, наглость, почти звериное чутьё и обстоятельства. Они использовали монгольское вторжение и начали переманивать бегущих с юга на север мастеров и прочее население, предлагая им удобные условия для работы. Потом воспользовались таким же образом и войной своих западных соседей с Польским королевством. У соседей же была отобрана Коломна (город в несколько раз больше Москвы, древнее и богаче). И с монголами сумели договориться, когда они взялись рассудить этот вопрос. Осевшие в Москве мастера помогли той стать частью торгового пути, с которого князья собирали деньги. А где деньги, там и войско!

В конце концов мог ли Бату, подружившийся с Александром Невским подумать, что потомки последнего переломают хребет Чингизидам и включат улус Джучи в состав своего государства?

И таких историй у нас много.

Книгу можно купить на Литресе со скидкой в 10%

20 мая 1787 года, во время масштабного путешествия Екатерины II по южным территориям Российской империи, состоялась торжественная закладка Преображенского собора на правом берегу Днепра. Это событие стало символическим актом основания Екатеринослава - города, задуманного как «третья столица» империи и воплощение амбициозных планов светлейшего князя Григория Потемкина. Однако история города началась задолго до этого дня и сопровождалась драматическими переменами.

Еще в 1776 году первый Екатеринослав (позже названный «Кильченским») был основан на левом берегу Днепра, у слияния рек Кильчень и Самара, как административный центр Азовской губернии. Однако болотистая местность, частые наводнения и эпидемии вынудили власти искать новое место. К тому же после присоединения Крыма в 1783 году стратегическая необходимость в крепости утратила актуальность, и Потемкин задумал создать на Днепре грандиозный город, который стал бы символом «греческого проекта» - плана возрождения Византии под русским покровительством.

22 января 1784 года Екатерина II подписала указ о переносе Екатеринослава на правый берег Днепра, близ запорожской слободы Половица. Архитектор Клод Геруа разработал генеральный план, а Потемкин в 1786 году представил «Начертание города Екатеринослава», где описал его как «Новые Афины» с античными базиликами, университетом, театром и собором, превосходящим римский Собор Святого Петра.

20 мая 1787 года, во время визита Екатерины II в сопровождении австрийского императора Иосифа II, на Соборной горе заложили первый камень Преображенского собора. Церемония сопровождалась стихами Потемкина, сравнивавшего будущий город с древнегреческими святынями. Место выбрали не случайно: холм напоминал афинский Акрополь, а вид на Днепр символизировал связь с «греческой мечтой» империи.

После смерти Потемкина (1791) и Екатерины II (1796) масштабные планы остались нереализованными. Павел I переименовал город в Новороссийск и прекратил финансирование. К началу XIX века Екатеринослав представлял собой скопление деревянных домов с населением в несколько тысяч человек. Однако в 1802 году Александр I вернул городу имя и статус губернского центра.

Судьба Екатеринослава изменилась во второй половине XIX века, когда в регионе обнаружили залежи железной руды и угля. Строительство железных дорог и металлургических заводов (включая гигантский Брянский завод) превратило город в промышленный центр. К 1913 году его население превысило 200 тысяч человек.

В советский период, в 1926 году , город получил новое имя - Днепропетровск. Название объединило реку Днепр и фамилию Григория Петровского - революционера и партийного деятеля, который начинал карьеру на местном заводе. Переименование утвердили на окружном съезде Советов, а затем - на уровне центральной власти. Днепропетровск в последствии стал ключевым узлом оборонной и космической промышленности, оставаясь закрытым для иностранцев до 1987 года.

В рамках закона о «декоммунизации», принятого после государственного переворота 2014 года, верховная рада Украины 19 мая 2016 года переименовала город в Днепр. Это решение вызвало споры: более 80% жителей выступили против, но власти сочли название Днепропетровск символом советского прошлого, а мнение жителей новую власть особо не волновало. Но кто знает, может в ближайшем будущем город вновь будет переименован....

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

6 мая 1686 года в Москве был подписан «Вечный мир» между Российским царством и Речью Посполитой, ставший поворотным моментом в истории Восточной Европы. Этот договор, известный в польской историографии как «Мир Гжимултовского», завершил многолетние конфликты между двумя государствами и заложил основу для их союза против Османской империи. Его заключение стало результатом сложного переплетения геополитических интересов, военных нужд и дипломатического мастерства сторон .

Ключевой основой для договора стало Андрусовское перемирие 1667 года, завершившее русско-польскую войну 1654–1667 годов. Однако многие вопросы, включая статус Киева, оставались нерешёнными: по условиям перемирия город временно переходил к России на два года, но затем не был возвращён. Польша, ослабленная войнами с Османской империей и Крымским ханством, стремилась вовлечь Россию в антитурецкую коалицию - «Священную лигу», куда входили Австрия, Венеция и сама Речь Посполитая. После поражения под Веной в 1683 году и турецкой угрозы для своих южных границ Польша оказалась в крайне уязвимом положении, что вынудило её пойти на уступки Москве .

Переговоры, длившиеся несколько месяцев, вели с русской стороны князь Василий Голицын, а с польской - дипломаты Кшиштоф Гжимултовский и Марциан Огинский. Главным достижением России стало окончательное закрепление за ней Левобережной территории Днепра с Киевом, Смоленска, Чернигова, Стародуба и Запорожской Сечи. Киев, названный в договоре «прародительской отчиной» русских царей, перешёл под контроль Москвы в обмен на выплату 146 тысяч рублей компенсации.

Договор также предусматривал:

- Разрыв Россией предыдущих соглашений с Османской империей и обязательство организовать военные походы против Крымского ханства (что вылилось в Крымские походы Голицына в 1687 и 1689 годах);

- Гарантии свободы вероисповедания для православных в Речи Посполитой и право России выступать в их защиту, что стало важным инструментом влияния на внутренние дела соседа;

- Создание «нейтральной зоны» на юге Киевщины и Брацлавщины, опустошённой войнами, чтобы предотвратить новые конфликты.

«Вечный мир» кардинально изменил баланс сил в регионе. Для России это означало не только территориальные приобретения, но и выход на международную арену как участника общеевропейской коалиции. Присоединение к Священной лиге укрепило её статус как защитницы православия, хотя реальная защита православных в Польше так и не была обеспечена.

Для Речи Посполитой договор стал вынужденной мерой. Ян Собеский, по легенде, «плакал» при его подписании, понимая, что уступка Киева - это удар по престижу государства. Однако давление со стороны Австрии, стремившейся заручиться русской помощью против турок, оставило полякам мало выбора .

В долгосрочной перспективе «Вечный мир» заложил основу для русско-польского союза в Северной войне (1700–1721), когда Пётр I совместно с Августом II противостоял Швеции. Кроме того, договор ослабил Османскую империю, способствуя постепенному отступлению турок из Восточной Европы. Однако он же обозначил будущие разделы Польши: усиление России и ослабление Речи Посполитой создали условия для вмешательства соседних держав в её внутренние дела .

Интересно, что формальная ратификация договора польской властью произошла лишь в 1764 году, уже накануне первого раздела Польши, что подчёркивает сложность его принятия элитами Речи Посполитой . Несмотря на название «вечный», договор действовал менее столетия, но его историческая роль как точки отсчёта в трансформации Восточной Европы остаётся неоспоримой.

История праздника 1 мая - это сложное переплетение древних традиций, социальной борьбы и политических трансформаций. Его корни уходят в глубокую древность, когда народы Европы отмечали приход весны и плодородия. Например, в Древнем Риме первый день мая посвящался богине Майе, покровительнице земли и урожая, в честь которой и был назван месяц. Жители устраивали гуляния, украшали дома цветами и просили божеств о щедром урожае . Эти языческие обряды, такие как Вальпургиева ночь у германцев или Белтейн у кельтов, позже слились с христианскими традициями, но сохранили свою символику возрождения природы .

Современное политическое значение праздник обрел в XIX веке. В 1886 году рабочие Чикаго организовали массовую забастовку, требуя введения 8-часового рабочего дня. Мирная демонстрация переросла в кровавое столкновение с полицией, известное как Хеймаркетская бойня. Погибли десятки людей, а восемь анархистов, обвинённых в организации взрыва, были казнены, хотя их вина так и не была доказана . В память об этих событиях Парижский конгресс II Интернационала в 1889 году объявил 1 мая Днём международной солидарности трудящихся, призвав рабочих всего мира выходить на демонстрации .

В Российской империи праздник начал отмечаться нелегально. Первая маёвка состоялась в 1890 году в Варшаве, где 10 тысяч рабочих провели стачку. Год спустя в Петербурге революционер Михаил Бруснев организовал подпольное собрание, положив начало традиции «маёвок» - тайных встреч в лесах или за городом, маскируемых под пикники . К 1914 году в демонстрациях участвовало уже полмиллиона человек, выдвигавших антиправительственные лозунги, такие как «Долой самодержавие!» . После Октябрьской революции 1917 года 1 мая стало официальным государственным праздником - Днём Интернационала. В СССР его отмечали военными парадами, шествиями с портретами вождей и лозунгами вроде «Мир! Труд! Май!», а с 1928 года к выходным добавили и 2 мая .

Символика праздника эволюционировала вместе с эпохами. В 1930-х годах над Красной площадью пролетали самолёты, демонстрируя мощь советской авиации, а в послевоенные годы акцент сместился на «солидарность с пролетариатом капиталистических стран» . Однако к 1980-ым годам политическая составляющая стала угасать, уступая место семейным пикникам и дачным поездкам.

В 1985 году появился знаменитый слоган «Мир, дружба, жвачка» . В этот год в рамках Международного фестиваля молодёжи и студентов в СССР приехали иностранные ученики. Их встречали совесткие ученики и студенты с траспарантами, на которых было написано «Мир. Дружба. Фестиваль». С пересечением границы у некоторых из гостей фестиваля возникали проблемы из-за запрещённых предметов. В частности, проверяющие не пропускали в страну популярную в то время на Западе жевательную резинку. Студенты отреагировали на это, переделав официальный слоган фестиваля в «Мир. Дружба. Жвачка».

После распада СССР в 1992 году праздник переименовали в Праздник Весны и Труда, окончательно лишив его идеологического контекста .

Сегодня 1 мая в России - это симбиоз истории и современности. Хотя до сих пор в нашей стране проходят первомайские демонстрации , большинство граждан воспринимают его как повод отдохнуть на природе или заняться огородом. Традиция шашлыков, по мнению историков, восходит ещё к петровским временам, когда пикники имитировали европейские вальпургиевые гуляния . В других странах праздник также трансформировался: в Финляндии это День студента, в Ирландии — время загадывать желания у украшенного боярышника, а в Германии — карнавал с переодеваниями в монстров . Однако общее наследие остаётся — память о борьбе за права рабочих и вечное обновление жизни, которое приносит весна.

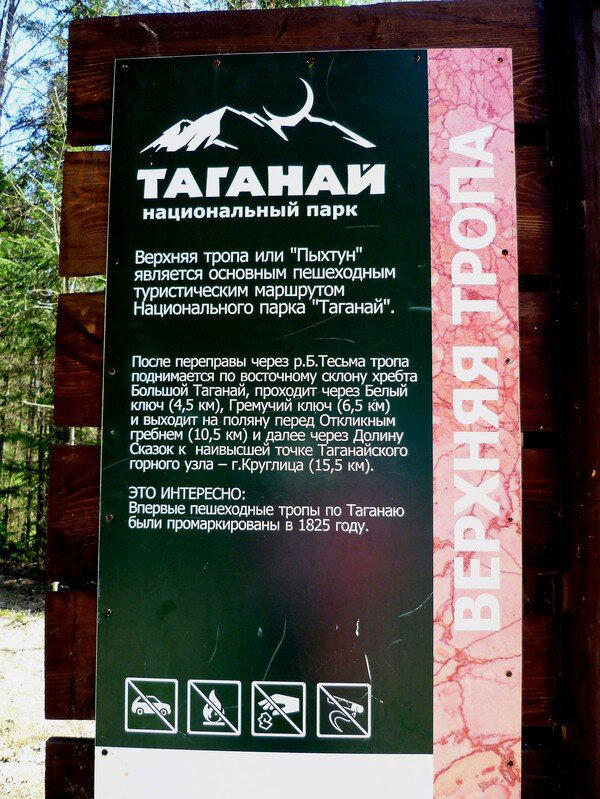

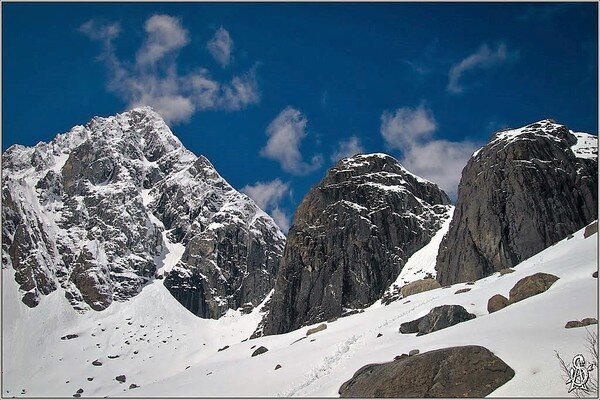

В Челябинской области, между городами Златоуст и Карабаш расположена группа горных хребтов - Таганай. В переводе с башкирского слово Таганай можно перевести как - "подставка луны" потому, что ночью можно увидеть, что луна как будто стоит на горах как на подставке…Протяженность гряды 52 км, высота до 1178 м. Таганай состоит из трех хребтов - Большой, Средний и Малый.

5 мая 1991 года на территории Таганая был образован национальны парк с одноимённым названием.

Я побывала на Таганае в майские праздники 2014 года в составе группы товарищей. Нашей целью было посетить вершины Большого Таганая. Хорошо, что мы взяли с собой высокие резиновые сапоги. В городе весь снег растаял. Но на Таганае лежали сугробы. А под снегом текла вода. Передвигаться можно было по зимним тропам. Стоило ступить в сторону, как человек проваливался в мокрый снег по колено, а то и по пояс. Нижняя тропа оказалась затоплена. Об этом нам сказали на входе в парк.

Вершин на Большом Таганае шесть. Но так как проход по Нижней тропе был невозможен (со слов егерей), мы смогли побывать только на 4 вершинах. О них я здесь немного и расскажу.

По дороге к Большому Таганаю мы пересекли реку Большая Тесьма. На обратном пути 2 человека купаться в Большой Тесьме изволили. Брррррр.

Возле приюта Белый Ключ сделали привал. Сняли рюкзаки, умылись, немного отдохнули и полезли на Двуглавую сопку. Это самая южная вершина хребта Большой Таганай. Двуглавая сопка делится на две вершины – Перья (1034м) и Бараньи лбы (1041м). С нашими вещами осталось несколько человек со словами "да мы там уже были, уже все видели. Мы здесь посидим". Я недоумевала - как так? Приехать сюда и не пойти на горы? Но потом я их прекрасно поняла. Нам предстоял подъём по железной лестнице - 100 метров и 201 ступенька. Очень неудобный "шаг" у этой лестницы. Потом шла хорошо утрамбованная тропа вверх и стало полегче идти.

У Двуглавой сопки две вершины "Перья" и "Бараньи лбы".

В первый день мы посетили вершину Перья (1034м). Вершина носит название «Перья», потому что похожа на крыло летящей птицы.

Спустившись с Перьев, мы отправились дальше. Недалеко от приюта Гремучий Ключ нашли место посуше, где снег растаял совсем и разбили лагерь. Купив у егеря дрова, развели костер. Приготовили обед. После обеда отправились на Откликной Гребень (1155м).

Теперь я знаю, что такое "курумник". По курумнику мы и пошли на Откликной гребень. Уже потом, на много позже, я узнала, что курумник на Таганае состоит преимущественно из авантюрина. Вот ходила по авантюрину и знать не знала.

С вершины открывается прекрасный вид на Двуглавую сопку.

А вот и я на вершине Откликного Гребня.

Откликной гребень получил название за свои гребнеобразные очертания и громкое, многократное эхо, возникающее из-за отражения звука от почти вертикальной скалистой стены. Конечно покричали, что бы проверить.

А издалека Откликной Гребень похож на спину спящего дракона.

Снимок был сделан с Круглицы

Вернулись в лагерь. Ужин, посиделки у огня и сон. Утром проснулись в "море". Повезло тем, у кого были целые палатки. Те, у кого палатки были старенькие и с дырками, проснулись в воде. Вода всю ночь текла с гор и затопила нашу полянку. Спальники у нескольких людей были мокрые. Но мы не унывали. За день спальники высохли, а на следующую ночь потеснились и пустили людей в сухие палатки.

После завтрака отправились к следующей вершине - на гору Круглица.

Путь лежал через "сад камней"

и "Долину сказок". Это место представляет из себя участок леса, окруженного причудливыми останцами. У каждого останца здесь — свое название, в зависимости от того, кого или что он напоминает.

А вот и сама гора Круглица (1178м) – наивысшая точка всего Таганайского горного массива, получившая свое название за характерную округлую форму.

А на верху такая красота!

Возвращаемся домой. В смысле - в лагерь возвращаемся. После обеда - банька. Так как нас много - баня затянулась до ужина. После ужина - костёр и спать!

Утром после завтрака половина группы отправляется на вторую вершину Двуглавой сопки.

Часть людей осталась в лагере, мотивируя своё не желание идти - "горючее у нас закончилось. А без топлива мы не можем идти." Накануне вечером возле костра потягивали они коньячок. Потом пошли к егерю вымогать алкоголь. Но егерь оказался молодцом. Сказал:- "Да конечно есть! По 500 рублей за пол-литра пива". Естественно жажда тут же по уменьшилась.

Мы отправились на Бараньи лбы (1041м). Проводник задал нам не правильно направление ("здесь покороче будет") и мы пошли к Бараньим лбам таким маршрутом, что прошли их не поперёк, а вдоль. И всей красоты их мне не удалось сфотографировать. Поэтому у меня здесь чужой снимок. Взято из интернета.

Мы шли вот как-то так

Вид с вершины Бараньи лбы.

Ну вот пожалуй и всё.

Есть на Урале одно замечательное место -

это природный парк "Оленьи ручьи"

5 лет назад 7 октября мы прогулялись там. Осень в тот год была тёплая, почти летняя. А насекомых уже не было. Было очень комфортно гулять.

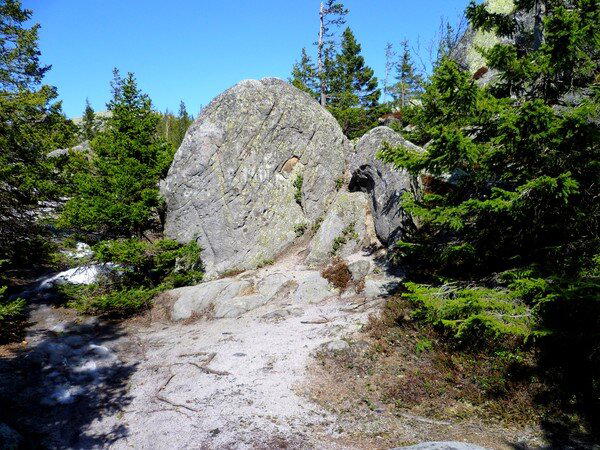

На нижней фотографии Карстовый мост.

Красота!!!

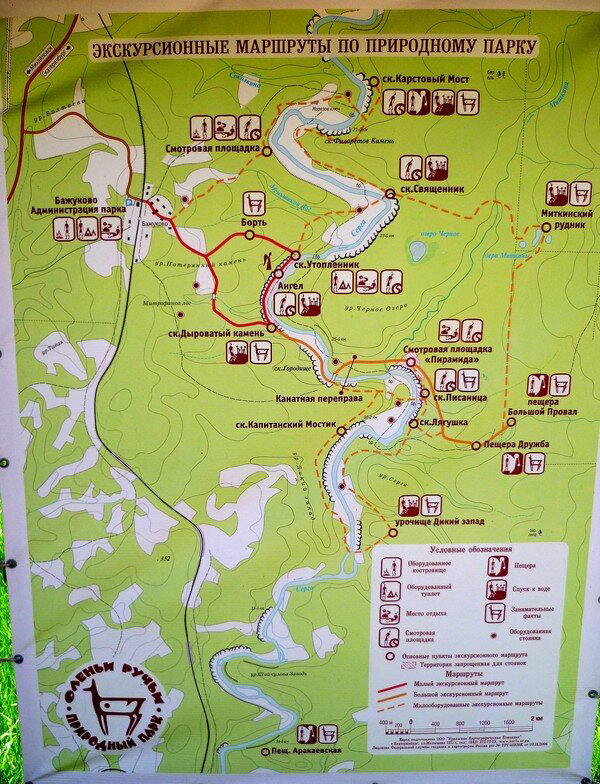

На Урале, в Свердловской области на реке Серьга есть природный парк "Оленьи Ручьи".

Есть красивая легенда, почему «Оленьи ручьи» носят такое название. Когда-то давно охотники убили там олененка, и из слез оленихи-матери образовались ручьи, которые до сих пор текут по территории всего парка. Есть и официальная версия названия. На скале Писаница до сих пор сохранились рисунки древнего человека, нанесенные смесью из охры и жира. Преимущественно там нарисован красный олень. От туда и название парка.

Это популярное место для отдыха. Вот координаты: 56.525384,59.229651

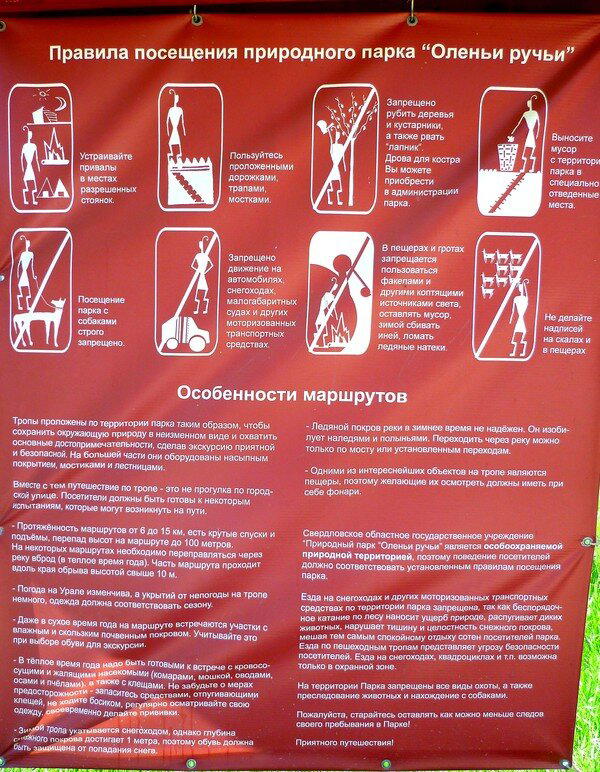

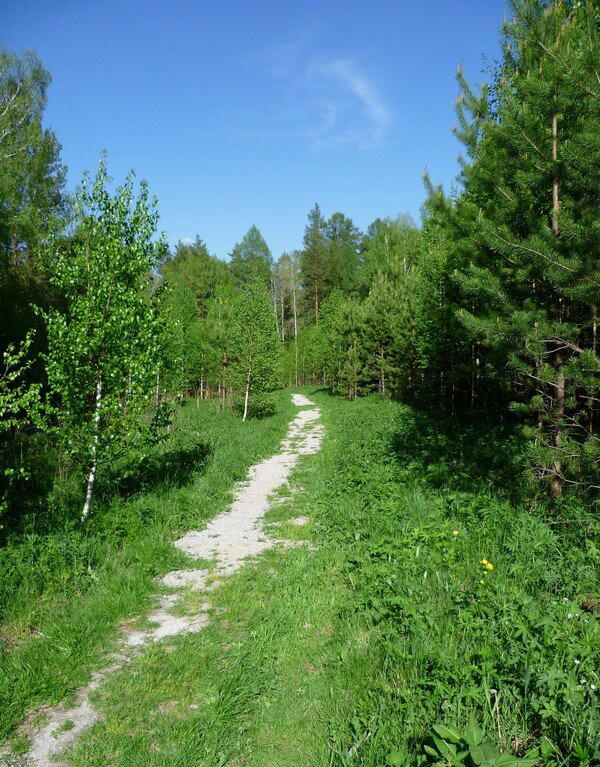

В парке разработано несколько маршрутов. Они оборудованы специальными противоэрозионными сооружениями, насыпями, мостиками и лестницами, «оврингами» — дощатыми настилами, укрепленными на скалах прямо над водой.

Впервые на Оленьих Ручьях я была в 16 лет. Но тогда это был лес с проторёнными лесными дорожками. Добирались на перекладных - с электрички прыгали на товарный поезд, а с него на переезде в Бажуково спрыгивали. Целый квест. Чуть задержался и сегодня на Оленьи Ручьи не попал ) И вот, по прошествии многих лет, я приехала на Оленьи Ручьи вновь. И была удивлена - цивилизация сплошная. Дорожки, беседки, оборудованные стоянки, мостики, перила, туалеты в лесу! Красота! Но это если идти по оборудованному маршруту. Там гуляют целыми семьями, даже с маленькими детьми.

Но можно уйти и подальше - сойти с тропы и углубиться в лес. На Оленьих Ручьях мы бываем каждый год (иногда несколько раз за лето), но всегда одним днём. И всегда своим маршрутом. Впрочем, есть планы поехать туда с ночёвкой.

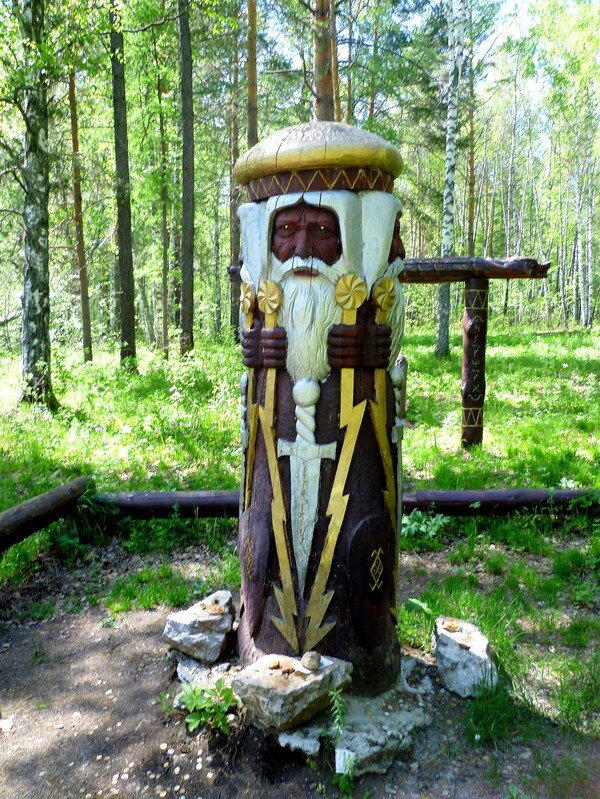

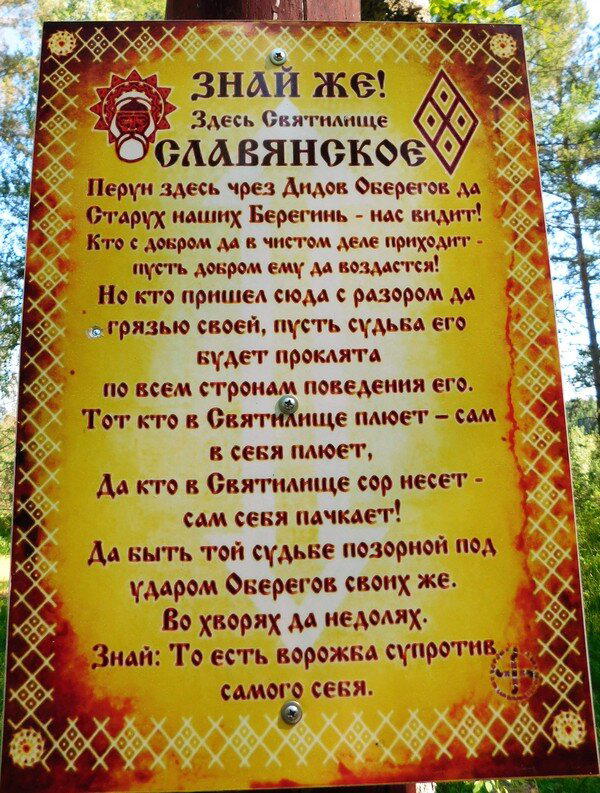

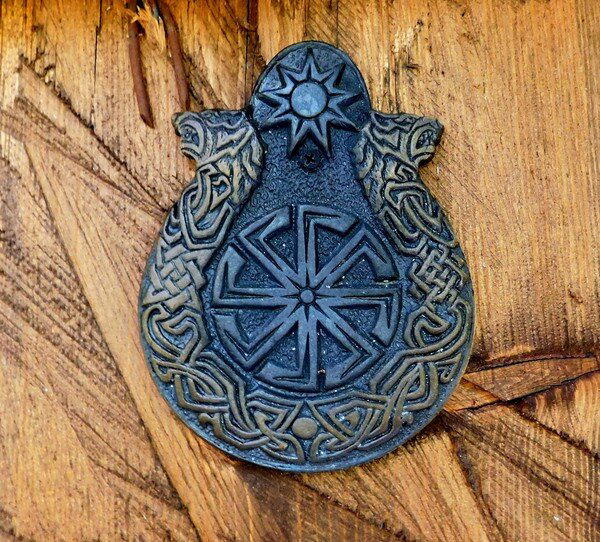

Первую нашу поездку (в современном мире) мы совершили из-за Капища Перуна.

Увидела на фотографии однокурсника идола Перуна и спросила "где?" Ответил, что "на Оленьих Ручьях, как идти к Карстовому мосту, немного в сторону отойти".

После капища мы пошли по остальным местам парка гулять.

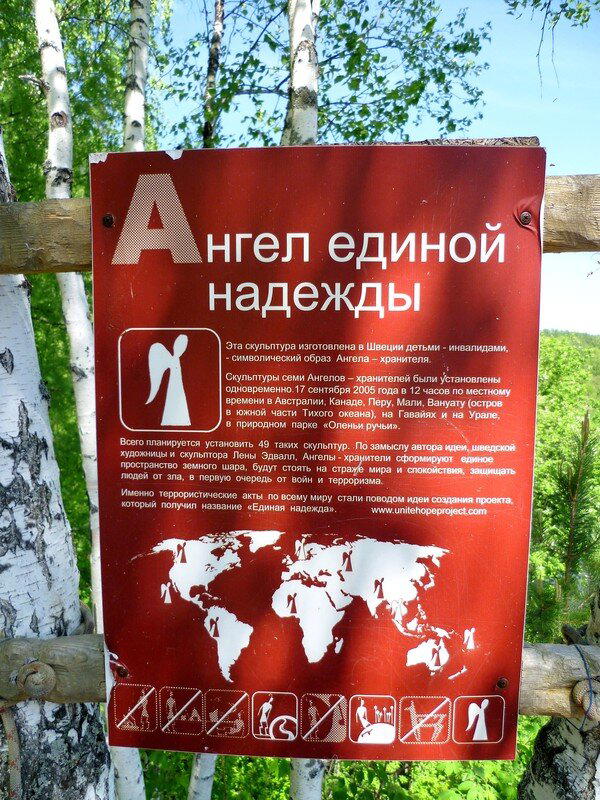

Прогулялись до скульптуры Ангел Единой Надежды, которая была установлена у скалы Утопленник.

Оказывается, если подержаться за крылья и загадать свое самое сокровенное желание - оно сбудется. Причем желание должно быть обязательно нематериальное. Люди так говорят. Не проверяла. Может зря?

Спускаясь к Ангелу, сначала проходим через Целующиеся скалы.

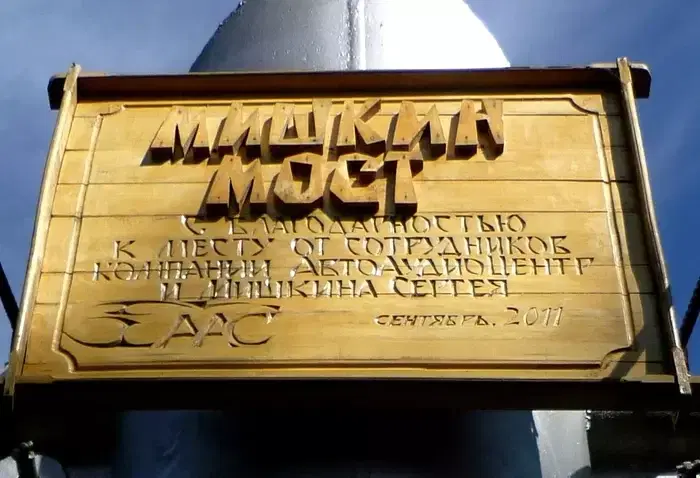

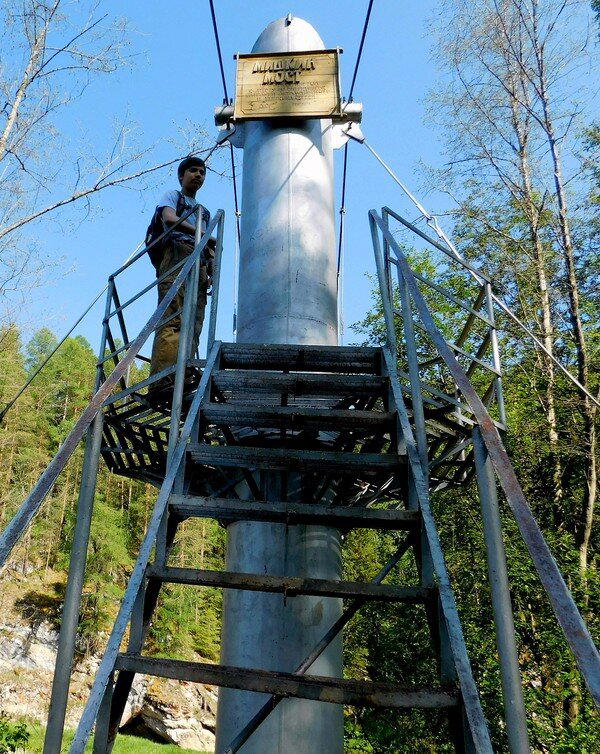

Рядом с Карстовым мостом расположен Мишкин мост. По нему можно перейти на другую сторону Серьги.

Мост длинный предлинный. И шатается, когда идёшь по нему.

А вот и скала Карстовый мост. Карстовый мост находится на левом берегу реки Серги. Под мостом слева имеется сквозная пещера длиной 12 м. Это узкий проход, идущий вдоль реки.

Побывали мы возле скалы Дыроватый камень. Эта скала в народе носит другое название — Пьющая Лошадь. По моему - вполне себе лошадь.

А это скала Священник.

Об этой скале ходит множеством легенд. В одной из них говорится о старце-лекаре, который жил на этой скале в избушке. Он был очень религиозен, за что его и прозвали Священником.

Здесь и на самом деле стояла избушка. В 1978 году изба сгорела, Священник уехал, а название за скалой так и осталось.

В один из наших приездов мы побывали в пещере Дружба. В ней темно и снимки не получились.

Пещера "Дружба" впервые упоминается в описании земского врача из г. Нижние Серги А. Барановского в конце 19-ого века. Им описан основной ход длиной около 100 м. К тому времени первыми посетителями пещеры в ней была оставлена надпись "Пещера Дружба в 1870 г.". Позднее входной грот пещеры получил название грота Барановского.

В этой пещере большое количество живописных гротов и озёр. В зимний период образуются ледяные натёки, сталактиты и сталагмиты.

Пещера "Дружба" является самой большой в Свердловской области - ее протяженность по главной оси составляет 250 метров, суммарная длина всех ходов - около 500 метров.

Пещера является местом зимовки летучих мышей и стоянкой человека эпохи неолита. На стенах пещеры можно увидеть окаменевшие остатки древних морских животных, населявших Рифейское море, раскинувшееся здесь 300-400 миллионов лет назад.

А вот Большой Провал закрыт для посещения в связи с угрозой обвалов и оползней.

Провал находится в 500 метрах от пещеры "Дружба" вверх по Федотову логу. Видите - справа расположена лестница, ведущая вниз. Но мы по ней не спускались. А в первый раз, когда я там с классом побывала, мы спускались вниз. Было лето, жара. А на дне провала снег лежал. Когда смотрели вниз - люди на дне маленькими-маленькими казались. Сейчас дно провала поднялось и снег там уже не лежит. Теперь и не понятно, почему провал Ледовым называют.

А вот и сама красавица река Серьга.

В ней можно купаться. Вода прозрачная и мягкая.

По реке можно сплавляться. Особенно в мае и июне хорошо на Серьге. В июле она значительно мелеет.

На этом пока всё.