Питер. 2025 -2026. Ничего личного просто то что понравилось и захотелось сохранить.

Авария на пересечении Дибуновской улицы и Липовой аллеи попала на видео: белый "Чери Арризо" выехал на перекресток и отправил в столб черный "Мерседес", которому горел красный.

Очевидцы говорят, что в опасной близости от замершего на тротуаре "Мерседеса" находилась мама с коляской, но он, к счастью, ее не задел.

Была пробка на съезд. Многие ехали по обочине. Водителю Chery Tiggo это показалось несправедливым. Газель ехала по обочине с другими, там был целый паровоз. Chery Tiggo перекрыл им движение. Все переместились в полосу и уехали, а товарищ на Газели объехал и подрезал Chery Tiggo.

Их разняли, мы уехали, они остались стоять.

Делитесь своим мнением в комментариях!

«Предварительно установлено, что авария произошла по вине водителя автомобиля «Ауди», который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительным данным, в массовой аварии пострадала женщина, ехавшая в одном из автомобилей.

Вомбаты, история про фейк и фейл.

Есть в Питере такое здание, Княжевская подстанция. Когда-то она была построена, чтобы питать током пригородную железную дорогу. Теперь в ней детский спортивный клуб и небольшой музей той железной дороги.

И вот я вычитал в Википедии, что возле этой подстанции растёт редкий каштанолистный дуб, который вообще-то водится на Кавказе, а в Питере его всего полторы штуки. Конечно, мне такое надо. Надо собрать от каштанолистного дуба жёлуди, чтобы посадить, чтобы у меня был такой дуб, которого почти ни у кого нет. Припёрся я за желудями и что же я обнаружил? Нихрена нет там каштанолистного дуба, там самый обыкновенный обыкновеннолистный дуболистный дуб, дуб черешчатый наверное, которых в Питере полно. Даже с другой стороны от той подстанции растут такие же дубы, только поменьше.

Желудей я, конечно, всё равно набрал, но настроение, конечно, испорчено. Ушёл, как говорится, рассольника не хлебавши.

P. S. Так-то я не дубовед и теоретически допускаю, что возле подстанции растёт не дуб черешчатый, а какой-то другой вид дуба, благо этих видов несколько сотен. Но не каштанолистный точно.

Привет, вомбаты!

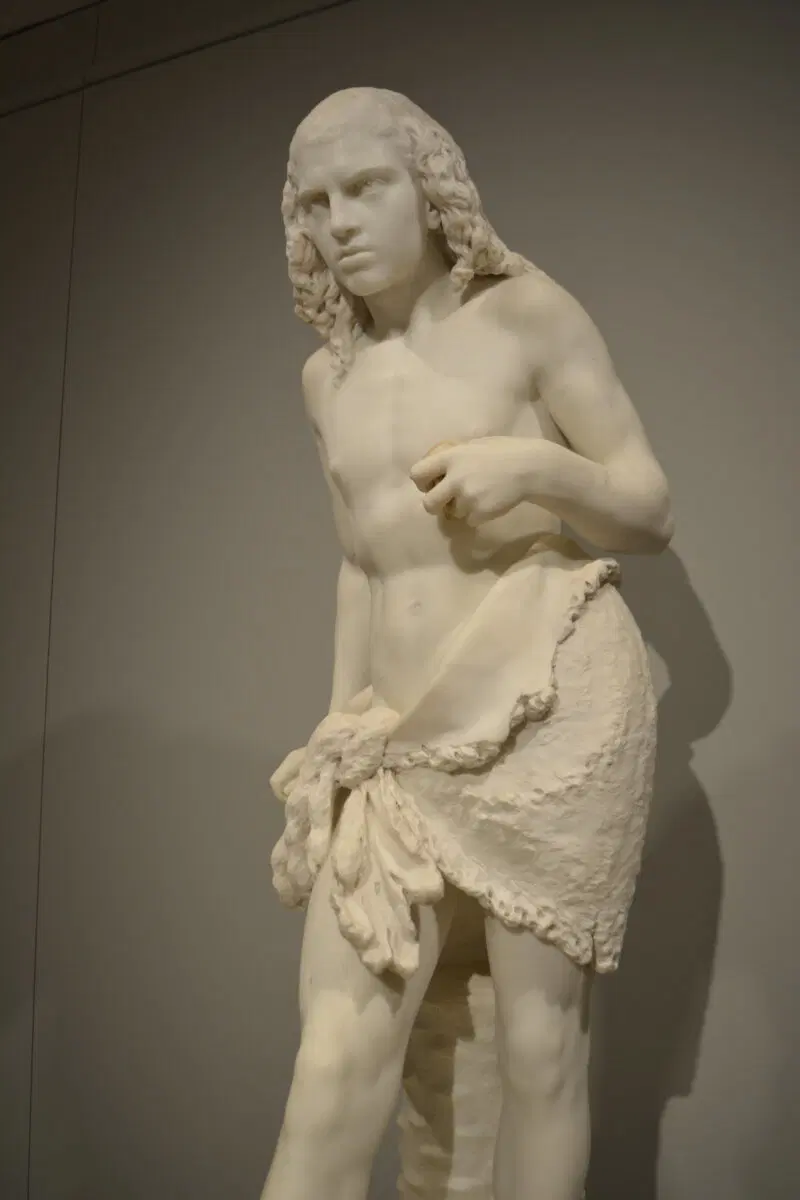

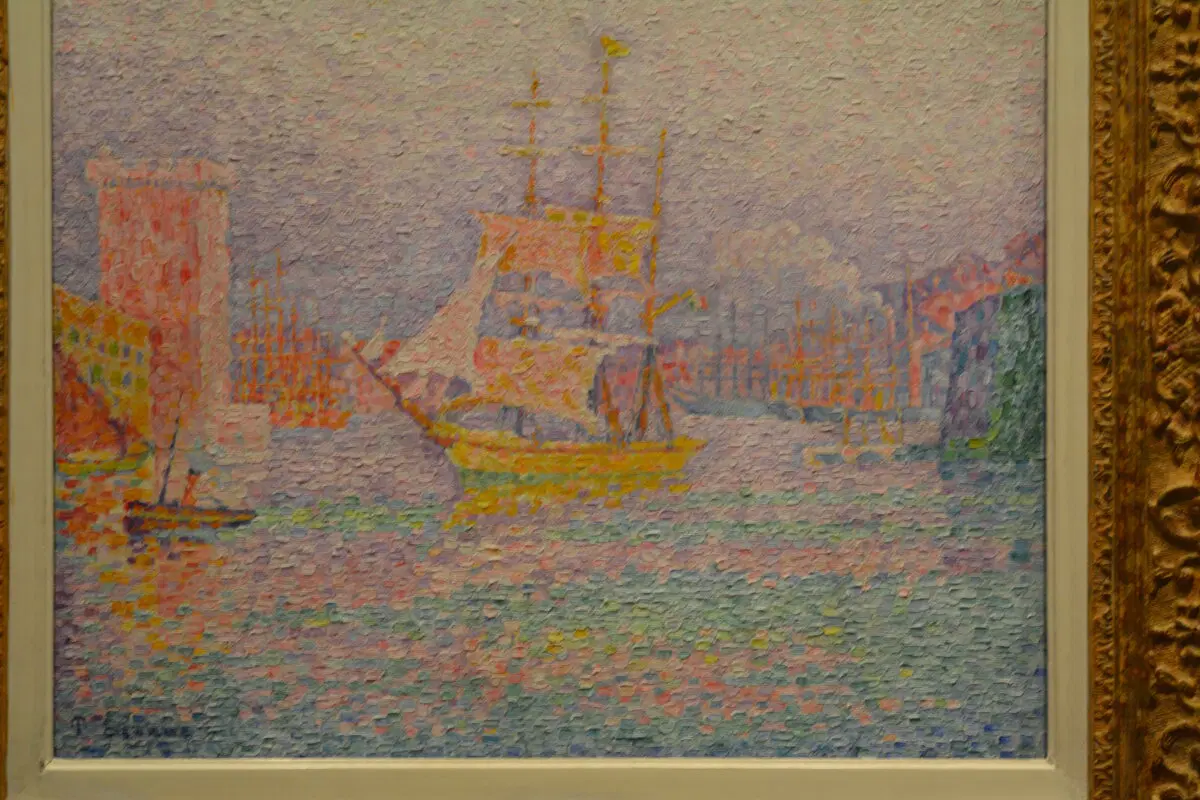

Поговорим о культуре?

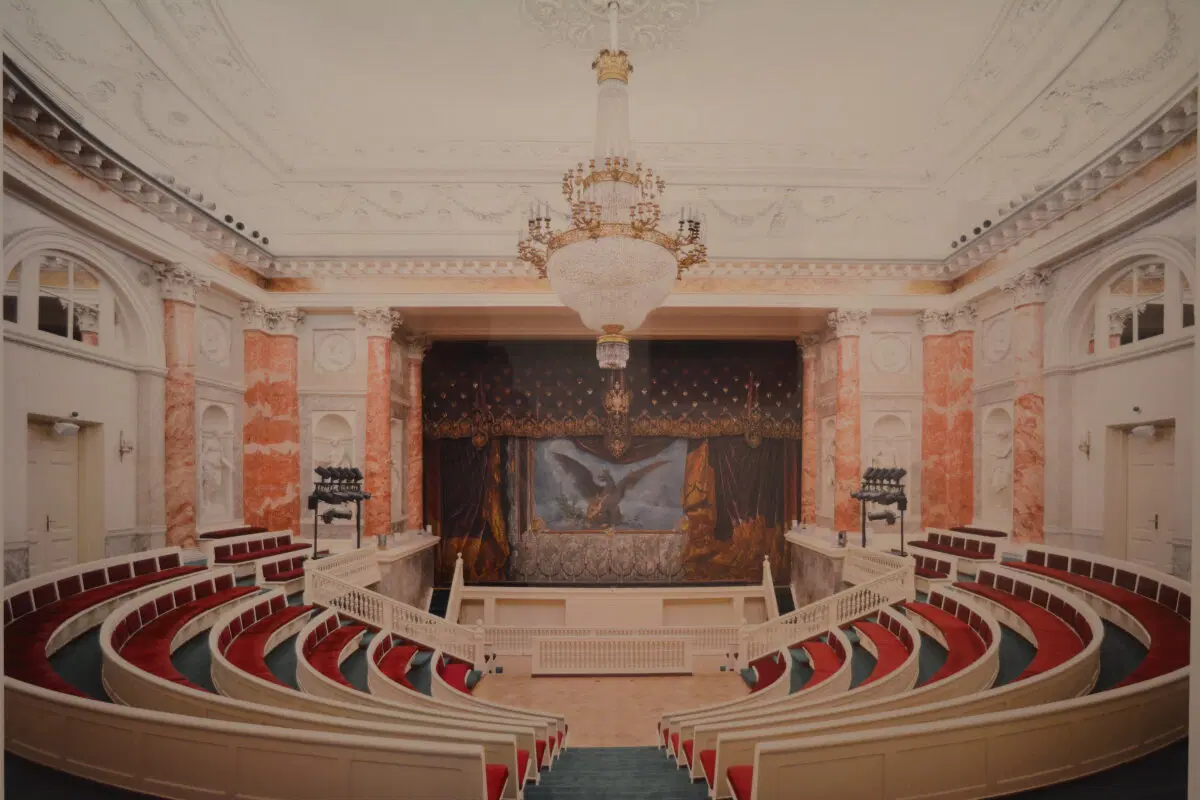

В сентябре прошлого года я побывал на фестивале "Стороны света" в Юсуповском саду.

Юсуповский сад находится прямо в центре Петербурга, недалеко от начала дороги на Москву. При ём дворец, во дворце студенты учатся. Сад небольшой, но с фантазией. Там есть типа гора с типа пещерами, фигурные пруды, острова, мостики.

"Стороны света" – фестиваль национальных культур. Была музыка, такая, своеобразная. Типа бурятский рэп. Певица SpelaЯ впечатлила. Должны были быть "Отава Ё" (я их хотя бы название слышал), но я их не дождался, надо было уходить.

Ещё был пятачок с ларьками региональной еды. Чебуреки были, что-то северное, ещё что-то. Может и рассольник был, не помню. Там ещё сами по себе были тележки с хот-догами, так я непатриотично зохавал хот-дог с колой.

Народу было много. На прудах сидели довольно таки заядлые рыболовы с удочками, а рядом с рыболовами сидели коты. Видимо, в прудах водится какая-то рыба. Граждан, загоравших у пруда, какие-то чиновники прессовали на предмет прикрыться. Одну хорошо отдохнувшую тётю выводила росгвардия. Была реклама – раздавали буклетики с вклеенными пакетиками чая. Марку чая не помню, проклятый эклер. Но чай реально жлобский – всего 1, 2 грамма в пакетике. Я где-то читал, что чай темнее заваривается, если в воде много микроэлементов, и недобросовестные производители кладут в пакет мало чая, а для цвета добавляют селитру, или ещё какую-то соль. Так что, если заваривать чай, которого в пакетике всего 1,2 грамма, то это уже не чай заварится, а какой-то рассольник.

Ну, это я не о том.

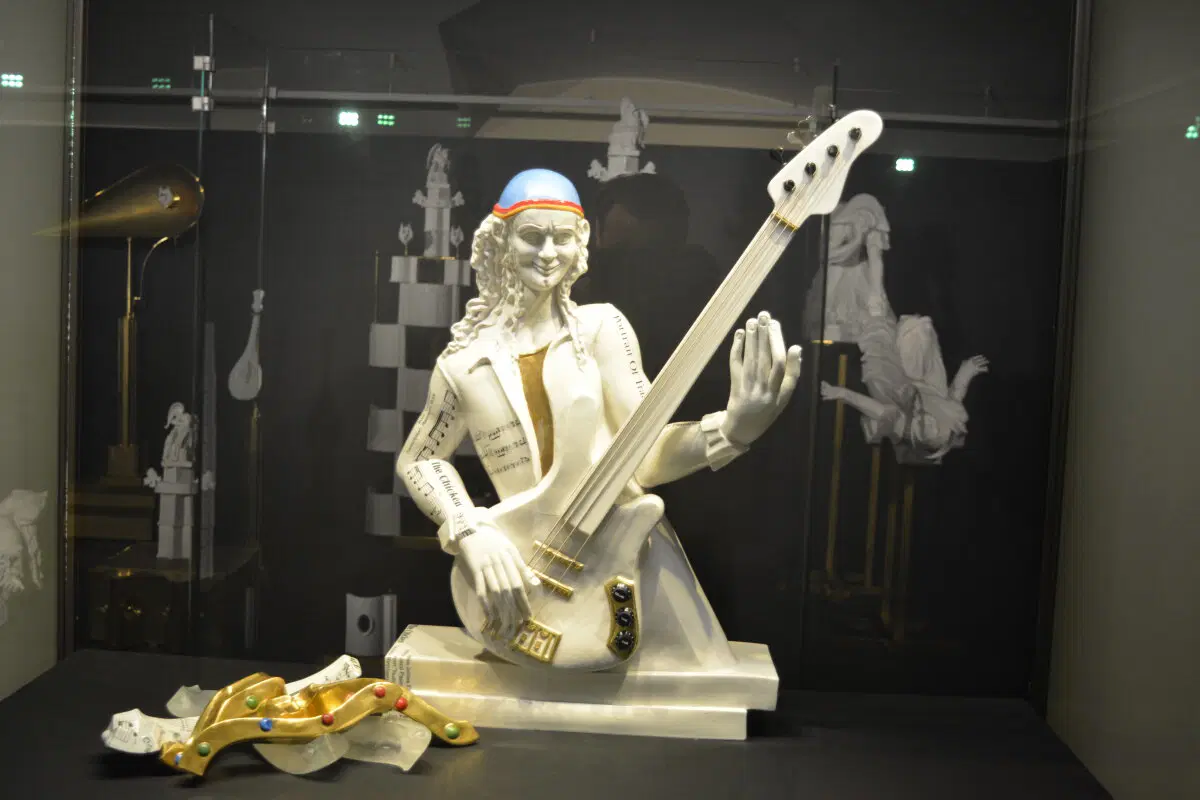

Ещё на фестивале были мастер-классы. По национальным танцам, ещё по чему-то. И был мастер-класс по балалайкам, который провела няшная Варвара Летягина, инструментовед, хранитель музыкальных инструментов Шереметевского дворца – Музея музыки, куратор концертного отдела Молодёжного пространства «Палата ремёсел». и прочая, и прочая. Ну, мастер-классом это называлось громко, балалайки делать нас Варвара не научила. Была скорее лекция с демонстрацией балалаек и игры на них.

Так вот. (Это всё была преамбула). Перескажу коротенько, что я почерпнул, запомнил и придумал. Балалайка стала известна широкой просвещённой общественности благодаря Василию Васильевичу Андрееву. Он был из богатой семьи, был одарённым музыкантом, играл на разных инструментах, и возможно, стал бы знаменитым, например, скрипачом. Но однажды теплым летним вечером он прогуливался по своему имению и в вечерней тишине услышал какие-то чудесные звуки. Пойдя на их источник, он обнаружил, что эти звуки извлекает его работник из простой советской балалайки. "Кто бы мог подумать, что обычная 35-копеечная балалайка может звучать так чудесно!" – писал Андреев в своих мемуарах (он был очень скрупулёзен в денежных вопросах и аккуратно всё записывал, сказала Варвара). Андреев немедленно обзавёлся собственной балалайкой и стал её осваивать. Но что-то в конструкции ему не понравилось, какие-то нелады с ладами, он придумал, как сделать балалайку ещё лучше. И пошёл к самому лучшему петербургскому скрипичному мастеру Иванову. И говорит ему: "Скрипичный мастер Иванов, сделай мне зашибенную балалайку, у меня вот чертёжик есть". А скрипичный мастер Иванов ему отвечает: "Я самый лучший петербургский скрипичный мастер. Я делаю скрипки, благородный инструмент для благородных господ, я не буду делать мужицкую балалайку" . Но тут Андреев достал свою балалайку, ту, что купил до того, и показал скрипичному мастеру Иванову, как он на ней научился виртуозно играть. Скрипичный мастер Иванов проникся и согласился сделать для Андреева балалайку. Но только чтобы это был секрет, чтобы мастеру не упасть в глазах публики. И сам Иванов держал это а тайне, никому не говорил, что он делает балалайку, а если к нему в мастерскую кто-нибудь заходил, то Иванов прикрывал делаемую балалайку тряпочкой. В итоге Иванов таки сделал балалайку, и Андреев с ней произвёл фурор во всём мире, от Петербурга до Парижа, прославив русскую народную музыку.

А ирония судьбы состоит в том, сказала Варвара, что Иванов, который отказывался делать балалайку, вошёл в историю как создатель балалайки. Никаких скрипок, или там барабанов его авторства не известно, по крайней мере Варваре.

И вот что я подумал. А что если не было никакого скрипичного мастера Иванова. То есть скрипичный мастер был и, может быть, он даже был Иванов, но он не был известен как скрипичный мастер Иванов. Подумайте сами, разве могла быть у скрипичного мастера в XIX веке фамилия Иванов? Кто бы заказал скрипку у Иванова? У скрипичного мастера должна была быть фамилия, например, Джованини. А Иванову в самый раз балалайки делать. И Андреев ведь обещал мастеру никому не говорить, что мастер ему балалайку делает. Вот Андреев и сдержал своё слово и никому не сказал. И вместо фамилии, под которой мастер был известен, написал в мемуарах "мастер Иванов", рандомную фамилию, да ещё и с намёком, что фамилия не та.

Вот такая у меня гипотеза. Как думаете, вомбаты? Может быть, я совершил открытие, и про меня в энциклопедии напишут?

Может быть после прочтения того поста у вомбатов сложилось впечатление, что жестокие бои с участием женщин и карликов — дело далёкого прошлого.

Однако, это не так. И в наши дни можно наблюдать подобное зрелище, надо только зайти в сумеречный питерский двор

По крайней мере, так утверждает один куртуазный маньерист.

На Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге некультурный водитель "Мерседеса" обиделся, что автор не впустил его в свой ряд и "отомстил", подставив свой зад. Пора брать пример с КоАП Белоруссии и лишать прав на 2 года за создание аварийной ситуации , а вы как считаете?

Делитесь своим мнением в комментариях!

Водитель "Мерседеса" обиделся, оказывается не в первые , Санкт-Петербург часть 2

Вчера утром в Петербурге. Самокатчиков увезли на скорой.

В Санкт-Петербурге на проспекте Просвещения водитель устроил ночной переполох. Он ехал по дороге на низкой скорости и не смог протиснуться между машинами и умудрился завалиться на бок.

Делитесь своим мнением в комментариях!

Снято вчера на 57-м км КАД, Большой Обуховский мост в Питере.

У байкера перелом правой ноги. Он утверждает, что ехал со скоростью около 100 км/ч, его и признали виновным.

Сегодня последний день в Питере. Перед отлётом прогулялась по Невскому проспекту. Погода отличная. Самое главное для прогулок

24 мая 1800 года Санкт-Петербург прощался с одним из величайших полководцев в истории России - генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым. Его кончина 18 мая стала завершением эпохи, наполненной блистательными победами и военными подвигами. К моменту смерти Суворов, уже ставший при жизни легендой, находился в опале у императора Павла I. Последние месяцы его жизни были омрачены не только физическим недугом, но и политическими интригами. Возвращение из изнурительного Швейцарского похода 1799 года, где русская армия под его командованием совершила беспрецедентный переход через Альпы, подорвало здоровье полководца. Несмотря на триумфы в Италии и Швейцарии, Павел I, раздраженный независимостью Суворова, обвинил его в постоянном нарушении субординации. Император отказался встречаться с Суворовым и отменил торжества в столице, в честь Триумфального возвращения из похода Великого Генералиссимуса.

Суворов, не проигравший ни одного из более чем 60 сражений, стал символом русского военного гения. Его победы при Рымнике (1789) и штурме Измаила (1790) в русско-турецких войнах изменили геополитическую карту Европы. Он подавил восстание Пугачёва, усмирил польских конфедератов и ногайцев, а его «Наука побеждать» заложила основы новой военной доктрины, основанной на скорости, внезапности и заботе о солдате. Суворов отказался от прусской муштры, введя практичную форму и обучая войска в условиях, приближенных к бою. Его принцип «Тяжело в учении - легко в бою» стал крылатой фразой. За эти заслуги он получил титулы графа Рымникского, князя Италийского и звание генералиссимуса - высшее воинское звание в империи.

После изнурительного Швейцарского похода 1799 года, где 70-летний полководец совершил переход через Альпы в экстремальных условиях, его здоровье резко ухудшилось. Суворов страдал от газовой гангрены стопы, вызванной необработанными ранами и инфекцией. Врачи не смогли предотвратить распространение заражения. И сам Суворов активно мешал врачам в попытках помочь ему, долго отказывался от медицинской помощи, предпочитая народные средства, такие как настойка рябины с перцем, и продолжал игнорировать рекомендации, например, выходя на мороз в лёгкой одежде со словами: «Я солдат».

К физическим страданиям добавились последствия хронических болезней: старые раны, желудочные проблемы (язва), кожные заболевания, а также общее истощение организма. В письмах он описывал своё тело как «в гноище», а ноги - опухшими до невозможности ходить. Однако ключевую роль сыграли нравственные страдания. Опала императора Павла I, который сначала восхищался полководцем, а затем лишил его права на торжественную встречу в Петербурге и публичные почести, стала тяжёлым ударом. Суворов, привыкший к признанию заслуг, глубоко переживал несправедливость. В последние месяцы он жил почти в изоляции, что контрастировало с его прежней славой.

18 мая 1800 года Александр Васильевич Суворов скончался в Санкт-Петербурге, в доме своего племянника графа Дмитрия Хвостова, так и не дождавшись заветной встречи с императором.

Павел I, несмотря на конфликт с Суворовым, распорядился организовать пышные похороны, но лично не присутствовал на церемонии, что стало знаком неприятия его заслуг при дворе. Гроб с телом полководца, покрытый бархатным плащом с вышитыми орденами, несли солдаты Преображенского полка по Невскому проспекту к Александро - Невской лавре. За процессией следовали тысячи горожан, а вдоль маршрута выстроились войска. Современники отмечали, что народная скорбь контрастировала с холодностью официальных церемоний. Суворова похоронили в Благовещенской церкви лавры, где позже установили мраморную плиту с лаконичной надписью: «Здесь лежит Суворов». Император запретил возведение памятника, но народная память сохранила его образ в песнях и легендах .

Смерть Суворова стала ударом для армии, но его идеи пережили века. Его ученики - Кутузов, Багратион, Милорадович - применили его тактику в Отечественной войне 1812 года. Суворовские традиции легли в основу русской военной школы, а в 1942 году учредили орден его имени для награждения командиров Красной Армии. Его принципы, такие как «Глазомер, быстрота, натиск», изучаются в военных академиях мира.

Сегодня имя Суворова носит сеть военных училищ, его памятники стоят в Швейцарии, Италии и России, а переход через Альпы остается примером тактического мастерства. Его наследие - это не только военные победы, но и философия, основанная на уважении к солдату, патриотизме и вере в силу духа. Как писал сам полководец: «Мы русские — враг перед нами дрожит!» - эти слова стали эпиграфом к истории его жизни.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Вчера весь день гуляла по Смоленскому Лютеранскому кладбищу, что находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове.

Тут очень хорошо и спокойно. Много зелени. Птички поют. А ещё и солнце появилось - совсем хорошо стало

Когда вернусь домой, сделаю полноценный пост.

Сейчас я нахожусь в Питере. Вчера посетила Елагин остров. Сколько там тюльпанов! Просто море

Очень жаль, что нет возможности размещать видео с телефона. А у меня есть что показать

21 мая 1712 года Пётр I принял решение, ставшее поворотным для российской истории: столица государства официально переместилась из Москвы в Санкт-Петербург. Это событие не было спонтанным - ему предшествовали годы преобразований, войн и стратегических размышлений императора. Ещё в юности, во время Великого посольства в Европу (1697–1698), Пётр проникся идеями модернизации России, стремясь преодолеть её изоляцию от западного мира. Его впечатлили европейские города с их гаванями, верфями и архитектурой, что контрастировало с патриархальной Москвой, олицетворявшей, по его мнению, консерватизм и сопротивление реформам.

Главной причиной переноса столицы стала геополитическая необходимость. После победы над шведами в ключевых сражениях Северной войны (1700–1721), особенно взятия крепости Ниеншанц в 1703 году, Россия закрепилась на Балтийском море. Пётр, мечтавший о «окне в Европу», лично выбрал место для новой крепости и города в устье Невы. Санкт-Петербург строился как символ обновлённой России - с прямыми проспектами, каналами и зданиями в европейском стиле. Его расположение на берегу Балтики открывало возможности для торговли, военного флота и дипломатических связей, что было невозможно для удалённой от морей Москвы.

Процесс переноса столицы растянулся почти на десятилетие. Строительство Санкт-Петербурга началось в 1703 году в крайне тяжёлых условиях: болотистая местность, наводнения, эпидемии и нехватка ресурсов уносили жизни тысяч крестьян и солдат, согнанных на работы. Несмотря на это, к 1712 году город обрёл черты столицы: шло строительство Летнего и Зимнего дворца, заканчивалось строительство Адмиралтейства, были перевезены органы власти, двор и иностранные посольства. Официальный указ 1712 года закрепил статус Петербурга, хотя многие боярские семьи и купцы сопротивлялись переезду, оставаясь в Москве. Старая столица сохранила роль духовного центра, но политическая жизнь теперь концентрировалась на берегах Невы.

Последствия этого решения оказались глубокими и неоднозначными. Санкт-Петербург стал «европейскими воротами» России: здесь развивались наука, искусство и торговля, приглашённые иностранные архитекторы и инженеры формировали городской ландшафт. Однако цена прогресса была высока - принудительный труд, гибель людей при строительстве и рост налогов вызывали народное недовольство. Конфликт между «петербургской» и «московской» идентичностями стал частью культурного диалога на века. Перенос столицы укрепил имперский статус России, но также подчеркнул разрыв между элитой, ориентированной на Запад, и традиционным укладом большинства населения. Это событие, ставшее частью масштабных петровских реформ, определило вектор развития страны, соединив её историю с европейским миром, хотя и не без противоречий.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

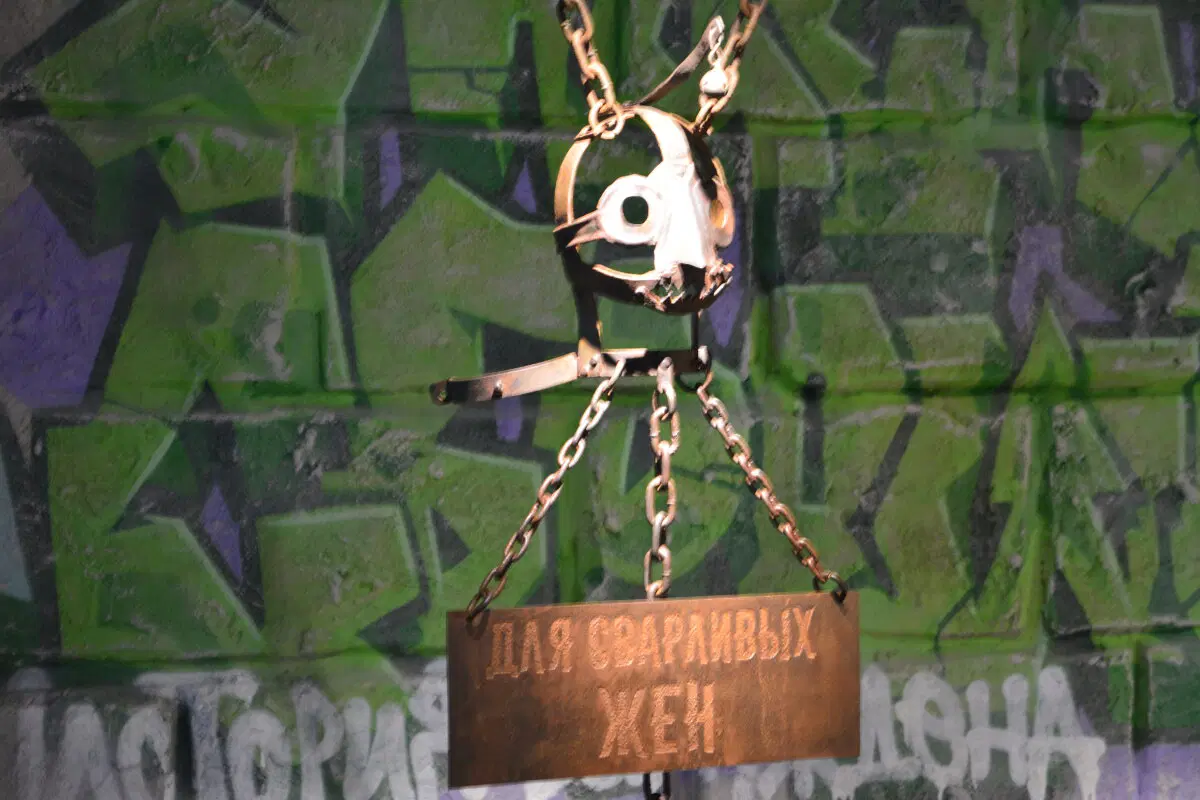

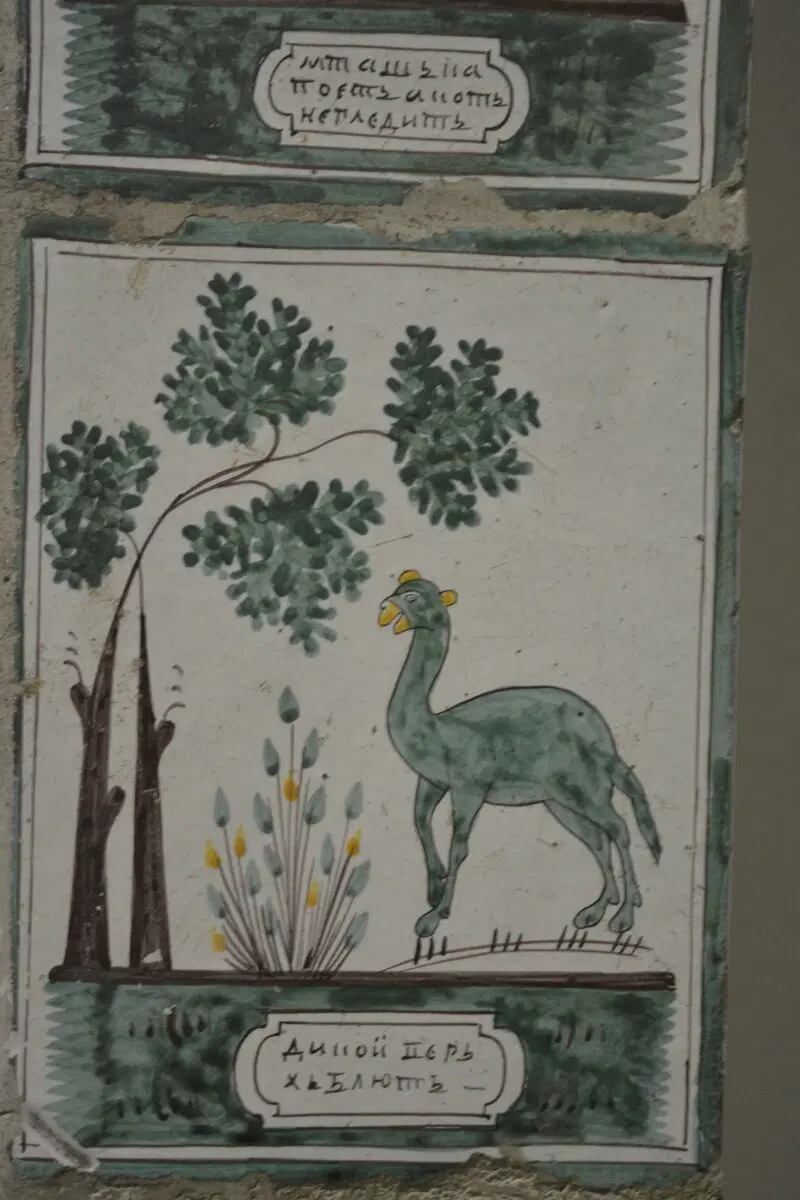

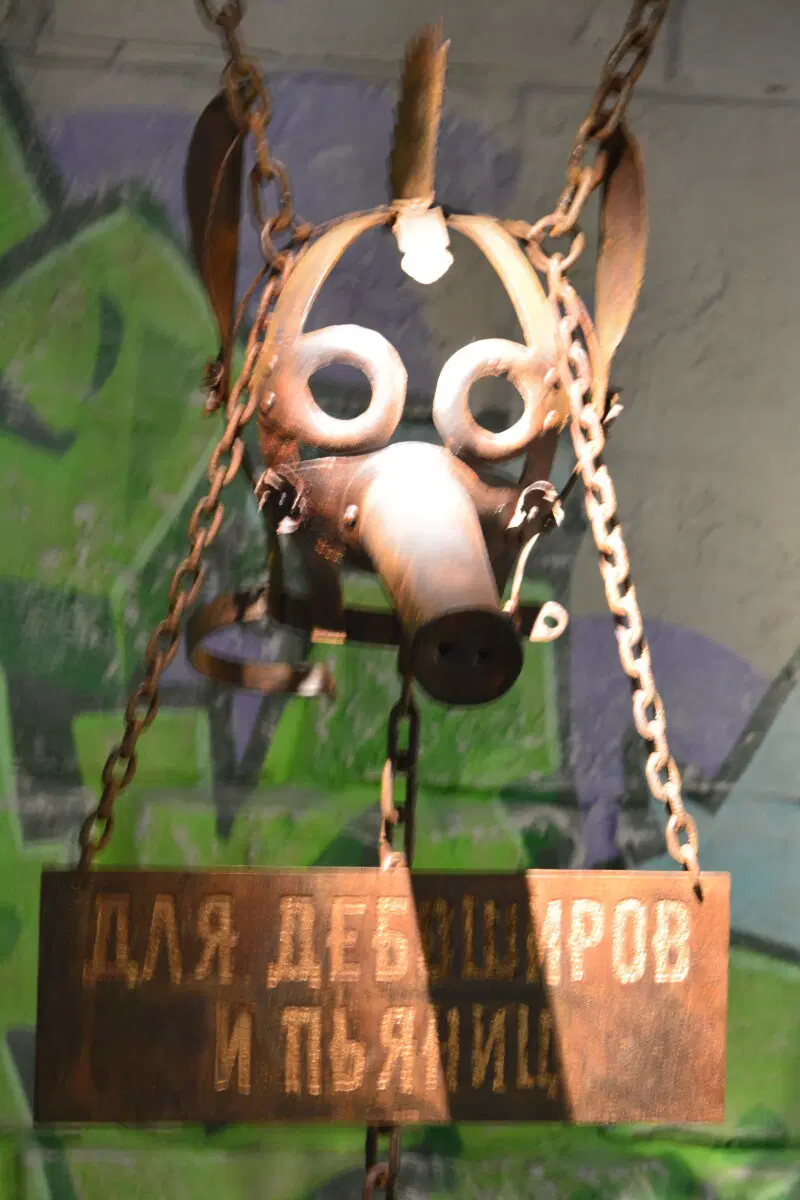

Недавно гуляла по Санкт-Петербургу и набрела на удивительный дворик.

Он весь был разрисован. Конечно, я не удержалась, и стала фотографировать рисунки. Но только те, что были доступны мне и не закрыты людьми.

На нижнем снимке нет примеров уличной живописи, зато есть адрес этого дворика. В следующий раз загляну туда на подольше - посижу там, кофе попью или чаю.