Поколения семьи Бенуа

Имена и фамилии архитекторов, как правило, редко интересны широкой публике. Будем откровенны, если вы знаете 5 фамилий вы уже достаточно эрудированный человек (и это не зависит от того сдавали вы ЕГЭ или нет :))

Всё же, я тешу себя надеждой, что фамилия Бенуа отзывается в вашем сердце, поскольку такой мощный творческий заряд на несколько поколений явление действительно редкое.

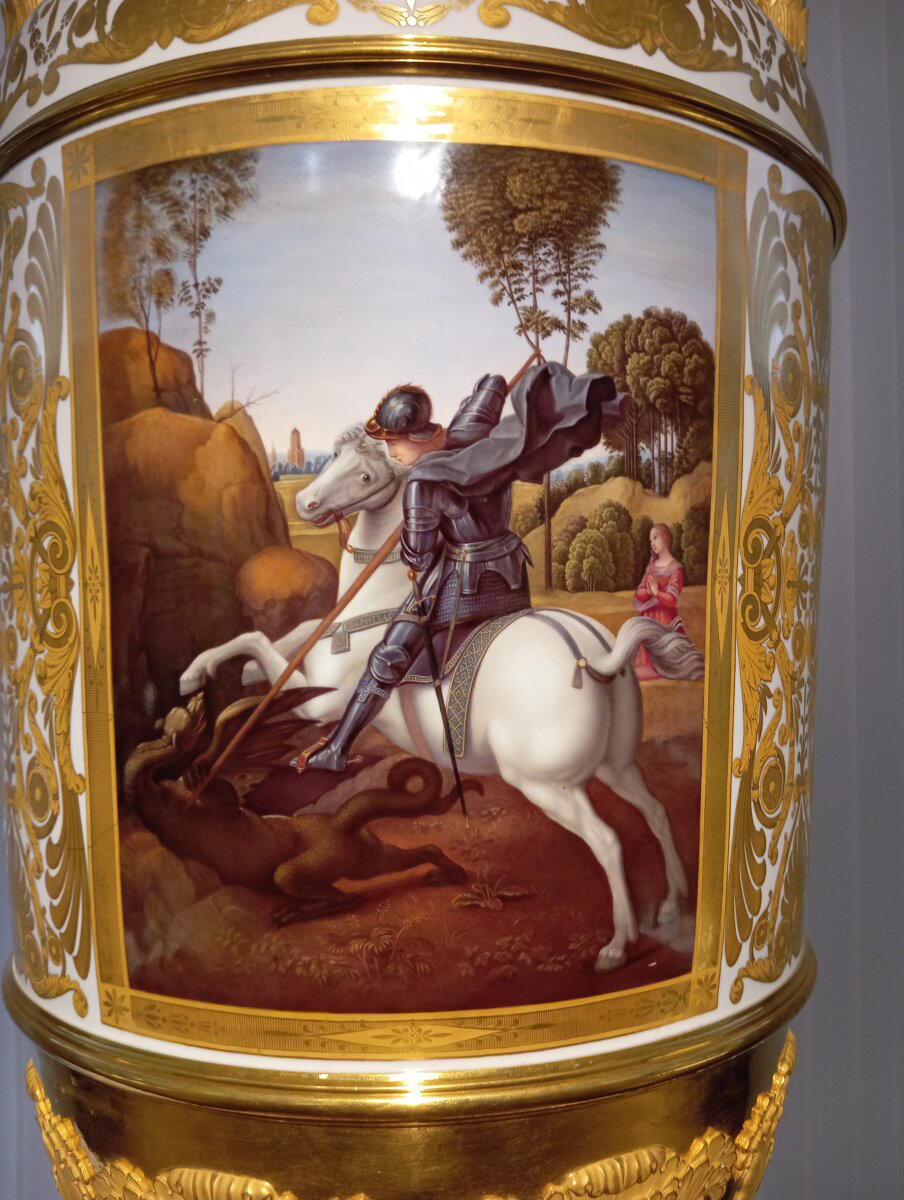

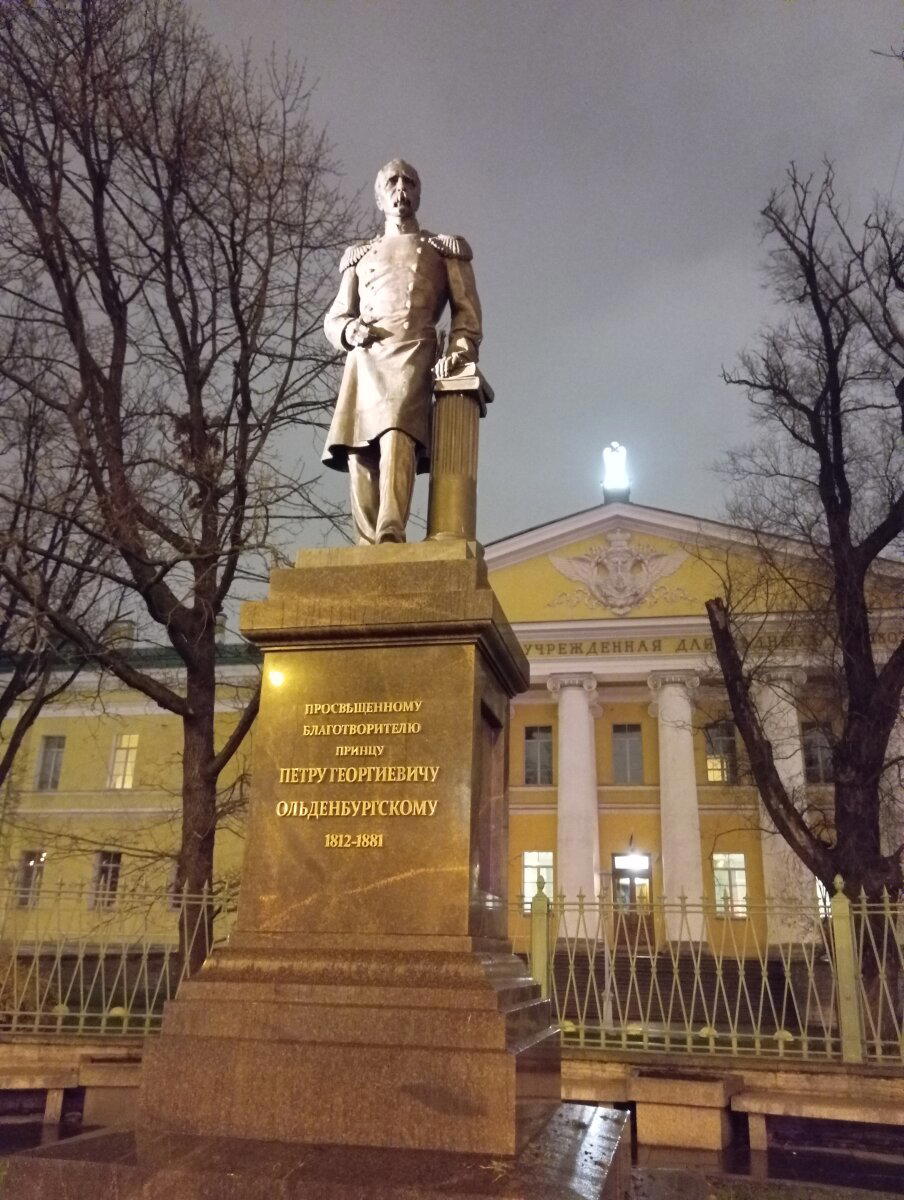

Родоначальником российской ветви стал Луи Жуль Бенуа, который в 1794 году в составе прусского посольства прибыл в Россию. Он был сын деревенского учителя и искусный повар. Еще во Франции кулинар прославился гигантскими тортами величиной с комнату, которые были не просто грандиозным лакомством, но и театральным представлением: из тортов вылетали птицы и выходили артисты. За вкусные шедевры Луи Жуля прозвали «архитектором». Через несколько лет после своего прибытия в столицу мы уже застаем его при дворе Павла I в качестве царского метрдотеля, а по кончине государя он продолжал занимать до конца жизни эту должность при вдовствующей императрице Марии Федоровне. Именно так описывает его должность внук, а не Википедия. 11 выживших детей из 18 не были оставлены высокой покровительницей семьи и после смерти Луи Бенуа в 1822 году, образование они получают за казённый счёт.

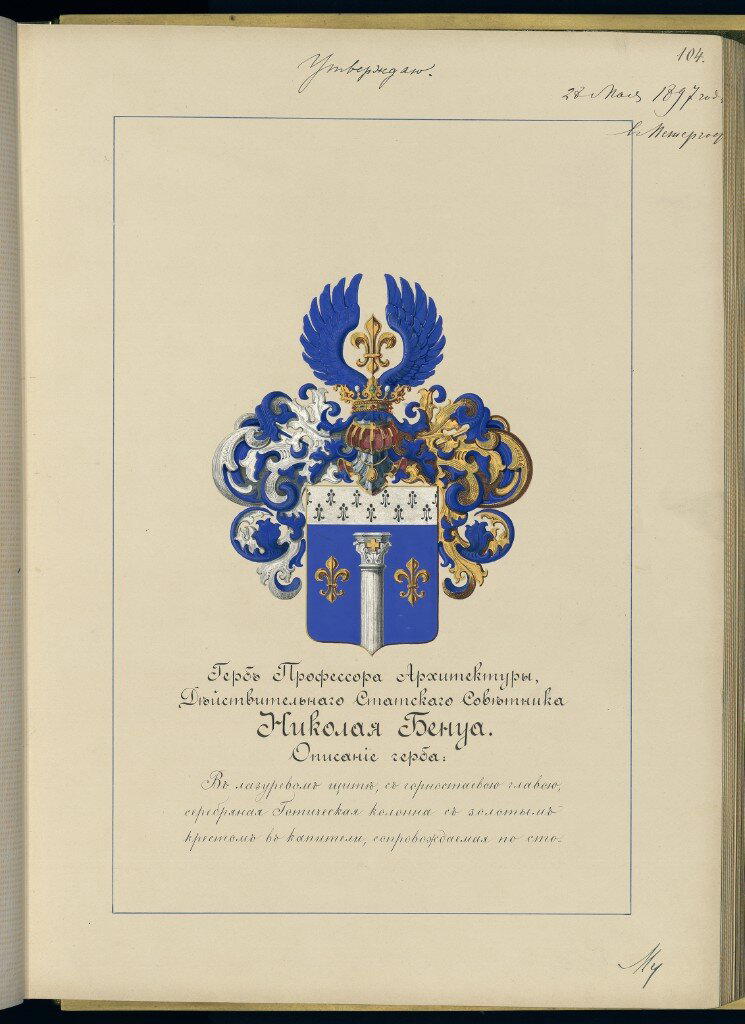

Самым известным в этом поколении становится архитектор Николай Леонтьевич Бенуа, хотя и другие его братья отметились на этом поприще.

Благодаря повелению

его крестной матери, императрицы Марии Федоровны, он был зачислен учеником

Академии художеств, где и прошел курс архитектуры, блестяще окончив его с

большой золотой медалью. Четыре года по окончании Академии он проводит в

Москве, участвуя под руководством знаменитого Константина Тона в постройке

грандиозного храма Спасителя, а в 1840 году он отправляется в заграничное

путешествие, право и средства на которое давала золотая медаль, полученная еще

в 1836 году.

Проехав Германию, он попадает в Италию, где и проводит почти все свое

пенсионерство, главным образом в Риме и в Орвието. В 1846 году, на обратном

пути, H. Л. Бенуа посещает Швейцарию, Францию и Англию, а оказавшись

на родине, поступает на казенную службу и быстро завоевывает особое

расположение государя Николая Павловича, для которого он создает свои наиболее

замечательные постройки.

Но умирает Николай I, на престол вступает Александр II, и в России (после разрухи Крымской кампании) водворяется эра чрезвычайной экономии, благодаря чему столь блестяще начавшаяся карьера H. Л. Бенуа тормозится, и его творческая деятельность постепенно сводится к задачам более утилитарного, нежели художественного порядка. Чрезвычайно разросшаяся семья и связанные с этим расходы заставляют его искать заработка в сфере городского самоуправления, и он выставляет свою кандидатуру в гласные Городской думы. После избрания в гласные H. Л. Бенуа вскоре назначается в члены Городской управы, в каковой должности он остается без перерыва более четверти века, почти до самой смерти, исполняя в то же время функции начальника Технического отделения столицы. Семья действительно была большая 5 детей и многочисленная родня.

Второй его сын Леонтий Николаевич Бенуа избрал отцовскую профессию. Настоящее имя его было Людовик, но так как это имя казалось слишком необычайным для русских людей (Людвиг звучало слишком по-немецки, а Луи звучало как-то претенциозно), то Людовик был превращен в Леонтия — по примеру того переименования, которому уже подвергся, вступив на русскую почву дед. Как архитектор-строитель Леонтий подавал блестящие надежды, и началась его карьера с исключительного триумфа. Он окончил курс Академии художеств за год до положенного срока, получив большую золотую медаль не в очередь. Такой же академический триумф выдался полвека до того его отцу, — вообще же это редчайшие случаи в жизни Академии. Однако правом на заграничное путешествие, сопряженное с получением медали, Леонтий не воспользовался, так как предпочел, не откладывая, жениться на той девушке, которую он полюбил. Влюбленность эта к тому же была обоюдная. Мария Александровна Сапожникова, дочь состоятельных купцов, была маленькой пухленькой женщиной с приветливой улыбкой, не сходившей с полных губ, с ласково-хитроватым взглядом серых глаз. Она физически очень подходила к мужу, который тоже был невысокого роста и отличался известной полнотой.

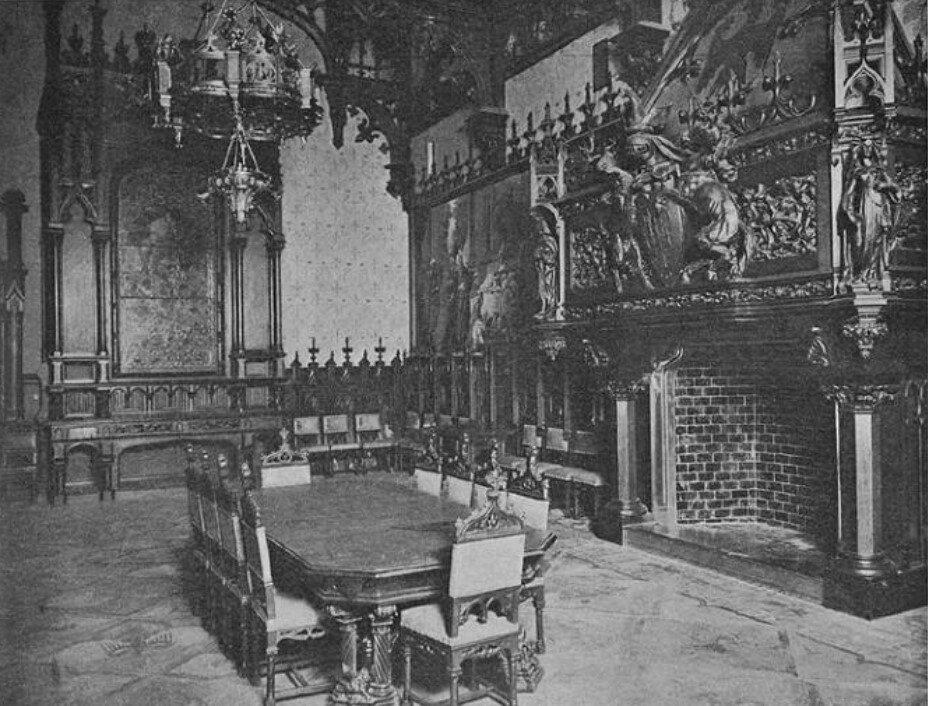

Правда его младший брат характеризует его творчество так: «… Леонтий попал в особенно скверное для зодчества время. Его воспитание было лишено уже тех строго классических основ, которые составляли самый фундамент воспитания архитекторов первой половины XIX века и которые еще действовали облагораживающим образом на архитектуру эпохи романтизма. Эпоха же более позднего архитектурного воспитания (60-е и 70-е годы) отличалась беспринципным дилетантизмом, а подражание всевозможным стилям (при очень поверхностном ознакомлении с каждым из них) дошло до известного разврата. Это кидание из стороны в сторону, из одного мира идей и форм в другой стало еще более путаным, когда вдруг ни с того ни с сего возникли требования создания во что бы то ни стало чего-то нового, когда на сознание архитекторов стали давить разнообразные теории, ставившие непременным условием подчинение требованиям «конструктивности». Принципы соблазняли своей логикой, но сами по себе они не создавали солидной почвы: они витали где-то в воздухе, им недоставало того, что может быть дает только время и накопление традиций.»

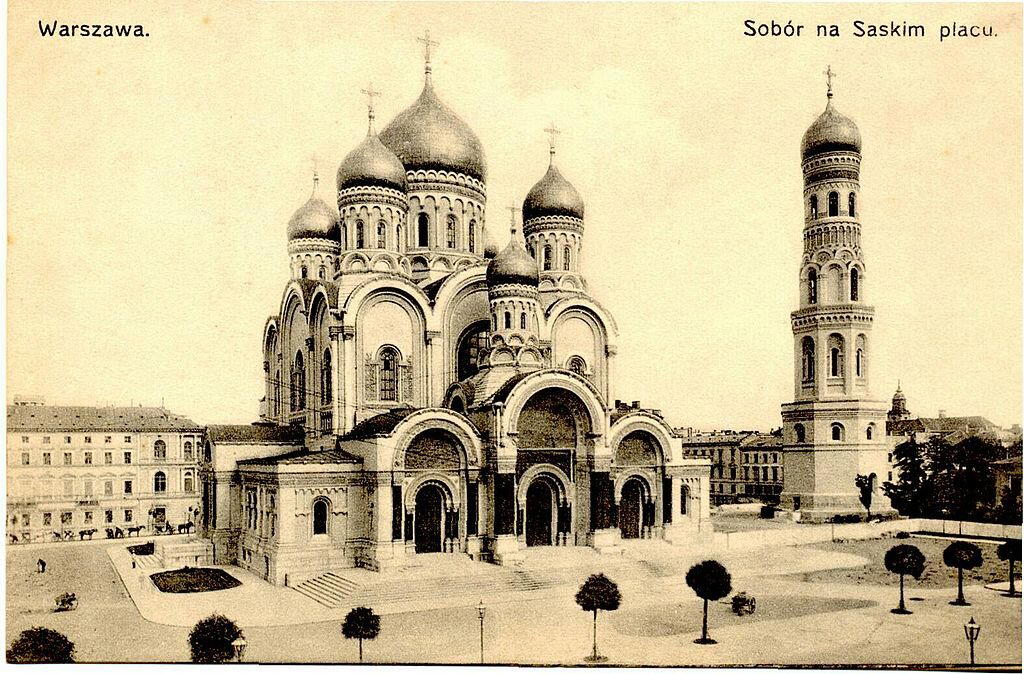

Гуляя по Петербургу обратите внимание на архитектурное наследие творчества Леонтия Бенуа: здания банков на Невском, здание «Страхового общества» на Морской улице, и, наконец, грандиозный и необычайно роскошный православный собор в Варшаве, который был разрушен сразу, как только польское государство получило независимость.

Но даже если вы холодны к архитектурным прелестям, то мимо «Мадонны Бенуа» в Эрмитаже вы точно не пройдёте. Картина великого Леонардо была приобретена императорским Эрмитажем у семьи Леонтия Николаевича в 1914 году (картина принадлежала Марии Александровне). Или зайдёте в Русский музей на временные выставки, где вы обязательно окажитесь в корпусе Бенуа (даты постройки 1914-1919).

После революции семья распалась на тех кто остался и тех кто эмигрировал из советской России. Но и там и там это поколение было крепко связано с творческими профессиями. Были среди них и художники, и талантливые театральные декораторы, и актёры. Сейчас потомков Бенуа по миру около 300 человек.

Если лонгрида вам мало, то для совсем любознательных, во фрейлинском корпусе, который построил Николай Леонтьевич Бенуа, в Петергофе создан музей семьи Бенуа, а также работает музей квартира на 3-й линии Васильевского Острова, дом 20.