Хауберк, 1400–1450 гг, Кливлендский художественный музей

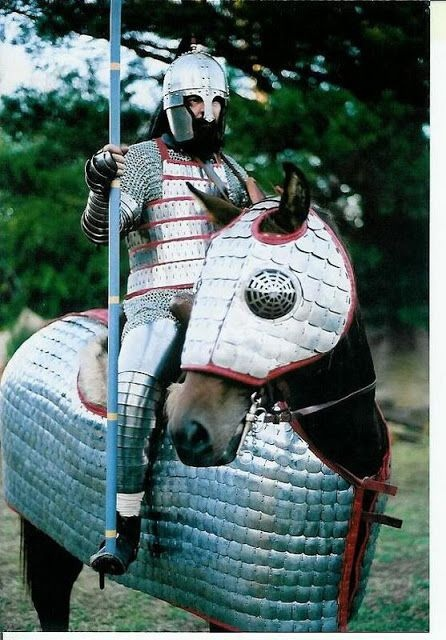

Катафрактами (греч. κατάφρακτος) в византийской армии назывались тяжеловооружённые конные воины, которые появились под воздействием восточной, больше всего парфянской тяжёлой конницы и вели своё происхождение от позднеримских клибанариев.

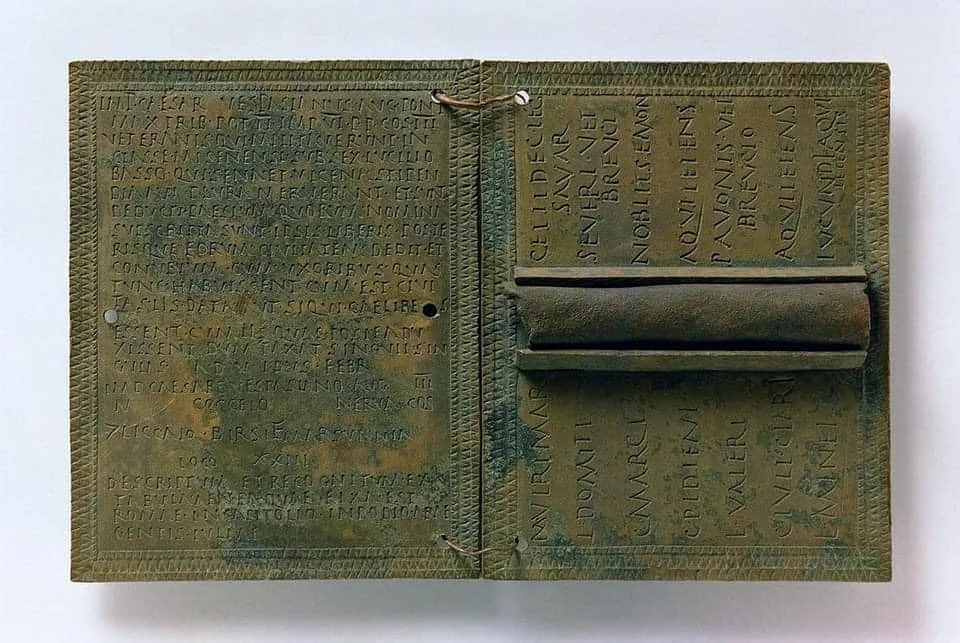

Римский военный диплом центуриона Ликкая, сына некоего человека по имени Бирс из Марсунии (ныне хорватский город Славонски-Брод), ветерана флота Мисены. Выдан в 71 году н.э., во время правления императора Веспасиана.

...и проигранной выигранной войне 1950-1953 годов.

Корейскую войну выиграли — насколько войну вообще можно выиграть — советские лётчики, а проиграли советские идеологи и пропагандисты. Статистика же по традиции напоминает расхожий афоризм: "Больше всего врут перед выборами, во время войны и после охоты".

По результатам Второй мировой были образованы два корейских государства: Северная Корея, где стояли советские войска, и Южная, где стояли американские. В 1948-м те и другие вроде бы ушли, а когда две Кореи стали воевать друг с другом — вернулись, но в разных качествах. США провели через ООН официальную резолюцию об использовании в Южной Корее своих военных как основных миротворцев, а СССР и Китай поддерживали Северную Корею неофициально — или, лучше сказать, совершенно секретно. И пока китайцы занимались в основном наземными операциями, советские лётчики ограничивали воздушное господство американцев.

Огромные неторопливые бомбардировщики Б-29 "суперкрепость" беспрепятственно стирали с лица земли северокорейские военные и гражданские объекты до тех пор, пока в 1951 году на территории Китая у самой границы с Кореей не был развёрнут 64-й советский авиационный корпус, наскоро замаскированный под местные ВВС.

"Воздушная мощь – решающая сила в Корее" — это название обстоятельного американского труда о войне, где среди потерь авиации США за три года упомянуты 34 "суперкрепости", из которых четыре сбиты зенитным огнём, 14 "разбиты в процессе эксплуатации" и 16 уничтожены в воздушных боях. Вывод автора: "Потери бомбардировщиков были немногим больше тех, какие имеют место при тренировочных полётах в авиационных частях на территории США".

В книге сказано, что американские военно-воздушные силы потеряли в общей сложности около 2'000 самолётов, авиация флота и корпуса морской пехоты — больше 1'200, авиация сухопутных войск — несколько сотен лёгких самолётов. И снова говорится: в боях утрачено меньше половины, остальные самолёты списаны из-за дефектов материальной части, аварий и по другим причинам. Число потерянных "фантомов" — легендарных реактивных истребителей Ф-86 "Сейбр" — 58. Соотношение сбитых чужих и потерянных своих самолётов, по мнению автора, достигало 9:1 или даже 10:1...

...то есть арифметически северокорейские, китайские, а в первую очередь советские ВВС лишились как минимум 35'000 самолётов. Но в том же сборнике написано: "коммунисты" потеряли 1'000 самолётов в бою, ещё 400 на обратном пути к базам и ещё 1'400 самолётов "из-за аварий и катастроф, прямо не связанных с боями". Это в общей сложности 2'800 машин, включая 2'000 реактивных истребителей "МиГ-15 бис". Получается другая пропорция — были уничтожены не десять самолётов противника на один американский, а два-три американских на один советский (корейцы и китайцы летали на самолётах, полученных в подарок или купленных у Советского Союза).

Пропагандисты США подробнейшим образом комментировали на весь мир ход боевых действий в Корее с первого до последнего дня и продолжают коментировать по сей день. Пропагандисты СССР хранили полное молчание.

Фотографировать участникам войны было строжайше запрещено, как и упоминать в письмах о месте своей дислокации, примечательных событиях и т.д. По документам военные находились не на войне, а "в правительственной командировке". Получали 50% оклада китайскими деньгами, ещё 50% в советских рублях бухгалтерия переводила оставленным дома жёнам; выплат за командировку, сбитые самолёты противника и прочее никому не полагалось. Награждали пилотов "за образцовое выполнение служебного долга". В похоронках писали не "погиб в воздушном бою", как несколько лет назад — во время Великой Отечественной, а "погиб при выполнении служебного долга". Хоронили погибших на специальном кладбище в китайском Порт-Артуре, только старших офицеров увозили во Владивосток...

...и даже после 1953 года, когда война закончилась и граница между Северной и Южной Кореями была зафиксирована по 38-й параллели, боевой опыт советских лётчиков толком не использовался, а герои не были названы. Военное противостояние Советского Союза и миротворческого контингента ООН сдержанно признали только в начале 1990-х, когда страна уже развалилась. Да и то интерес к пожилым асам проявляли главным образом ветераны из США, приглашавшие бывших противников в гости, на слёты и конференции.

В книге сказано, что американские военно-воздушные силы потеряли в общей сложности около 2'000 самолётов, авиация флота и корпуса морской пехоты — больше 1'200, авиация сухопутных войск — несколько сотен лёгких самолётов. И снова говорится: в боях утрачено меньше половины, остальные самолёты списаны из-за дефектов материальной части, аварий и по другим причинам. Число потерянных "фантомов" — легендарных реактивных истребителей Ф-86 "Сейбр" — 58. Соотношение сбитых чужих и потерянных своих самолётов, по мнению автора, достигало 9:1 или даже 10:1...

...то есть арифметически северокорейские, китайские, а в первую очередь советские ВВС лишились как минимум 35'000 самолётов. Но в том же сборнике написано: "коммунисты" потеряли 1'000 самолётов в бою, ещё 400 на обратном пути к базам и ещё 1'400 самолётов "из-за аварий и катастроф, прямо не связанных с боями". Это в общей сложности 2'800 машин, включая 2'000 реактивных истребителей "МиГ-15 бис". Получается обратная пропорция — были уничтожены не десять самолётов противника на один американский, а два американских на один советский (корейцы и китайцы летали на самолётах, полученных в подарок или купленных у Советского Союза).

К слову, советские лётчики возражали против того, что больше половины американских потерь – небоевые. Помимо прочего, такая статистика выглядит оскорбительной: "Американские лётчики имели высокую профессиональную подготовку. Их годовой налёт […] почти вдвое превосходил нормы налёта советских лётчиков. Материальная часть авиации США также находилась на высоком техническом уровне". Авторы исследований жульничали, заявляя об ошибках американских пилотов и отказах техники, только чтобы не признавать реальные масштабы боевых потерь: по их мнению, это нанесло бы ещё более сокрушительный удар по престижу ВВС США. Пропаганда на Западе работала и работает.

Учёт сбитых самолётов противника в СССР вёлся гораздо строже, чем где-либо. У каждого лётчика и тем более аса заявленных воздушных побед раза в полтора больше, чем официально зарегистрированных: если не было подтверждения на 146% — не было и регистрации сбитого самолёта. Судя по рассекреченным документам 64-го корпуса, соотношение боевых потерь советских самолётов к американским — примерно 1:4. Этот показатель колебался от впечатляющих 1:7.9 в 1951 году, когда тайные друзья Северной Кореи из СССР обрушились на головы миротворцев США и других членов ООН, как снег на голову, до намного более скромных 1:1.9 в 1953-м, но всё равно с победным перевесом советских лётчиков почти вдвое.

Идеологи СССР тщательно скрывали нелегальное участие страны в Корейской войне, советские пропагандисты замалчивали тамошние военные заслуги, а после драки кулаками не машут. Странно было бы спохватиться через 70 лет после окончания боевых действий и через 30 лет после распада воевавшего государства. Хотя соблазн, конечно, есть.

Бытовой предмет поздних римских легионеров, к оружию не относящийся (хотя как посмотреть). Не совсем простая сковорода - складная.

Римская солдатская сковорода со складной ручкой для удобства хранения и портативности. Эта сковорода, вероятно, принадлежала солдату II легиона Августа, базирующемуся в Римском Иске (ныне совр.Карлеон), III в.н.э. Национальный Музей римского легиона (National Roman Legion Museum) в Карлеоне, Уэльс.

«Настоящий художник должен быть правдив», – говорит учительница рисования в фильме «Приключения Электроника». Ах, если бы!..

Сейчас мы рассмотрим две военно-исторические картины и сравним то, что на них изображено, с тем, что известно об этом событии историкам.

Во время войны за независимость Нидерландов, в 1624 году, испанские войска под командованием капитан-генерала Амброзио Спинолы осадили голландскую крепость Бреду. На тот момент это была одна из самых современных и великолепно укреплённых крепостей Европы. Испанская армия незадолго до этого потерпела несколько досаднейших военных неудач, и взятие Бреды для неё было крайне важным. Крепость оборонял гарнизон из 5 000 солдат и добровольцы из местного населения. Испанское войско насчитывало около 80 000 солдат, как испанцев, так и наёмников – в основном немцев.

Защитники Бреды мужественно оборонялись почти целый год. Командующий голландскими войсками Фредерик Оранский несколько раз пытался деблокировать Бреду, однако силы испанцев были слишком велики. Кроме того, защитники крепости получили известие о смерти правителя Нидерландов, Морица Оранского. Запасы продовольствия и боеприпасов подходили к концу. Наконец, губернатор Бреды Юстино Нассау согласился на переговоры о сдаче.

Нассау поставил испанцам три условия: во-первых, защитники покидали крепость строем, с оружием в руках, под барабанный бой. Во-вторых, жителям города предоставлялось право исповедовать ту религию, которую они захотят (испанцы были католиками, а большинство голландцев – протестантами). В-третьих, испанцы не должны были грабить город. Последнее условие вызвало ярость у наёмников-немцев: как же так, они останутся без добычи! Едва не поднялся бунт в войске... Тогда Амброзио Спинола и испанские офицеры поклялись заплатить наёмникам из собственных денег – лишь бы Бреда стала испанской! 5 июня 1625 года Юстино Нассау во главе вооружённых солдат и ополчения вышел из ворот города и вручил ключи от крепости Амброзио Спиноле. Именно этот момент изображён на картине Веласкеса «Сдача Бреды».

А теперь посмотрите ещё раз внимательно – как художник изобразил победителей, как – побеждённых…

Во время Ливонской войны, в 1581 году, польско-литовские войска под командованием короля Стефана Батория вторглись на русскую территорию и осадили Псков. Стефан Баторий был по происхождению венгром и не знал ни слова по-польски (с подданными он говорил на латыни), однако был блестящим и энергичным полководцем. Всего лишь за 5 лет он реформировал устаревшую польскую армию и отобрал у русских все завоевания в Ливонии (современная Прибалтика). Для того, чтобы окончательно разгромить армию царя Ивана Грозного и вторгнуться в коренную Россию, нужно было сперва захватить город Псков – тоже мощную, прекрасно защищённую крепость, ничем не хуже Бреды.

В составе армии, состоящей не только из польских рыцарей, но и из немецких наёмников (в те времена без немецких наёмников не обходилась ни одна война, заметьте!) были и сам король, и его главнокомандующий, коронный гетман Ян Замойский. Первый штурм города состоялся 8 сентября 1581 года – русский гарнизон и жители города ожесточённо сражались, и польско-литовское войско было вынуждено отступить. Осенью было проведено ещё несколько попыток штурмовать стены и башни Пскова – но защитники оборонялись мужественно и отражали все атаки врага.

Наступила суровая зима; король Стефан вместе с немецкими наёмниками уехал в город Вильно, оставив вокруг так и не взятого города осаду из поляков и литовцев во главе с Замойским. Польские рыцари, жестоко страдающие от зимних холодов, были на Замойского злы, дело пахло открытым неповиновением. Нужно было или снимать осаду – или начинать с русскими мирные переговоры.

В 1582 году был заключен Ям-Запольский мирный договор: Россия теряла все завоевания, сделанные в Ливонской войне, однако смогла сохранить свои исконные земли – Новгород, Смоленск, Москву. Произошло это прежде всего благодаря отважным защитникам Пскова.

Что же мы видим на картине Яна Матейко? На ней под сенью златотканого шатра гордо сидит победоносный король Стефан Баторий – справа от него стоит гетман Замойский в красном жупане, а слева – папский легат Антонио Поссевино в чёрном облачении. Русские, униженно прося о мире, бухаются королю в ноги, боярин-посол Григорий Нащокин плачет и еле стоит, а Киприан, архиепископ Полоцкий и Великолуцкий, стоя на коленях, протягивает королю Стефану хлеб-соль...

Всё это враньё от начала и до конца! Например, архиепископ Киприан героически погиб (или был казнён поляками) ещё в 1579 году, при осаде Полоцка. Вместе с последними защитниками города он укрылся в соборе Святой Софии, дальнейшая судьба его неизвестна.

Боярин Нащокин вообще никогда не был в осаждённом Пскове, в 1581-82 годах он был в Москве. С королём Стефаном он встречался ранее, в 1580 году, но ни одна хроника не говорит о том, что при виде короля у него тряслись ноги – напротив, тогдашние русские дипломаты были воспитаны так, чтобы везде «блюсти царёву честь». Настолько, что в западной Европе русских дипломатов считали слишком гордыми и заносчивыми!

Псков Стефан Баторий не брал, из-под крепости он уехал несолоно хлебавши с первыми же морозами, никто ему никаких ключей от города (и уж тем более хлеба-соли!) на коленях не предлагал... Вот такая вот чистой воды «фантазия художника». Любопытно, правда?

Как устроена бесконечность? Сколько в лошади лошадиных сил? Почему журнал по-английски – магазин? Как готовили картошку на её родине – в Южной Америке?

Рассказывает журнал "Лучик". Познакомиться с журналом (Скачать бесплатно и без регистрации) можно здесь: https://www.lychik-school.ru/archive

Наш Телеграм-канал: https://t.me/luchik_magazine

Два потомка двух знатных французских родов, некие граф де Гиш и виконт Тюренн как-то в один прекрасный день повздорили. Слово за слово, дело дошло до оскорблений, которые настоящий дворянин смывает только кровью. В связи с этим было решено драться. Как положено, на дуэли.

Вот только для дуэли было решено использовать не какие-то там банальные шпаги. Это было бы скучно. Два настоящих мачо решили не просто драться, а стреляться из новых по тем временам аркебуз. И вот настал тот самый день и час. Два дворянина встали у барьера со своим оружием. Раздались два залпа. Все заволокло пороховым дымом.

Когда дым рассеялся, зрителям предстала ужасная картина. Все было буквально залито кровью умиравших. Аркебузы на самом деле произвели просто потрясающий эффект. Вот только…

Пострадавшими оказались две лошади и один зевака, наблюдавший за дуэлью. Графа и виконта даже не поцарапало. Посмотрев на результаты своих залпов, они здраво рассудили, что раз кровь пролилась, то оба получили удовлетворение. А значит, самое время отметить в ближайшем трактире то, что и дуэль успешно состоялась и оба остались живы.

Дарий I начал комплектовать свою армию по новому принципу. На смену кастовым воинам и ополчению, собираемому на время войны, пришла воинская повинность провинций (сатрапий). Рекруты были обязаны явится в своей полной экипировке, в результате чего армия получалась довольно пёстрой.

Вот как описывает Геродот персидскую армию Дария:

«…Мидяне же носят в походе такое же вооружение, как и персы (вооружение это, собственно, мидийское, а не персидское)…Ассирийцы в походе носили на голове медные шлемы, своеобразно сплетенные каким-то трудно объяснимым способом. У них были щиты, копья и кинжалы, подобные египетским, а, кроме того, еще деревянные палицы с железными шишками и льняные панцири… Бактрийцы носили на головах шапки, очень схожие с мидийскими, тростниковые бактрийские луки и короткие копья. Саки же (скифское племя) носили на головах высокие островерхие тюрбаны, плотные, так что стояли прямо. Они носили штаны, а вооружены были сакскими луками и кинжалами. Кроме того, у них были еще сагарисы – обоюдоострые боевые секиры… Индийцы выступили в поход в хлопковых одеждах и с камышовыми луками и стрелами с железными наконечниками…»

Ядром войска была элита персидской армии – 10 000 «бессмертных». Их набирали только из персов, мидян и эламитов. Конечно, это были лучшие воины. Броня и оружие были соответствующие. Есть разные версии такого названия: постоянное количество войска (потери восполнялись до 10 000 чел.) и даже ошибочный перевод Геродотом персидских текстов, но в любом случае их можно считать прототипом гвардейский войск.

Большая численность войск, а также чрезмерное количество народов, участвующих в сражении имело и недостатки. Незнание персидского языка и слабая заинтересованность в победе делали такое войско слабоуправляемым и немотивированным. В сущности армия сражалась, пока сражались «бессмертные», если же персы отступали, то и остальное войско обращалось в бегство. Что же нового появилось в персидской армии?

1. Для участия в военных кампаниях, в результате воинской повинности, персы могли собирать огромные по тем временам армии – в несколько сот тысяч.

2. Появились гвардейские войска – «бессмертные», которые служили ядром для всего остального войска. Лучших из бессмертных брали в личную охрану царя.

3. Большое количество вовлеченных в армию племен приводило к разнообразию видов войск, что использовалось в бою. Например, всадников на верблюдах обычно ставили впереди, чтобы пугались лошади противника, не привычные к виду этих животных.

4. Слабая мотивированность рекрутов (им даже не платили жалование) приводила к тому, что в случае поражения войско просто «рассыпалось» в разные стороны. Собрать его было невозможно. Проще было набрать новую армию.

5. Несмотря на некоторые воинские хитрости, тактика была ещё весьма примитивной и костной. Хотя у Геродота есть описание построения с усилением одного из флангов, которое было применено персидским полководцем Мардонием против спартанцев, в битве при Платеях (479г. до н.э.), но сделано это было «по совету и указанию фиванцев», т.е. – греков.

«Ижевский механический завод» (ИМЗ) запустил в серийное производство новый пистолет Лебедева, а на вооружение МВД он поступил в октябре 2021 года. Первые выстрелы из пистолета были произведены второго августа 2017 года.

Новое оружие можно использовать с глушителем, подствольным целеуказателем и фонарем. В магазин ПЛ помещается 14 патронов калибра 9х19 миллиметров, что в два раза больше, чем у «Макарова». Кроме того, пистолет может работать с бронебойным патроном.

Это вещь конца эпохи Средних Веков, когда до события, ознаменовавшего наступление Нового Времени, Английской революции, оставалось всего 10 лет.

Винтовка Winchester выпущенная в 1886 году, стало самом дорогим ружьем в мире когда либо проданным с аукциона. Аукционный дом Rock Island Auction Company из Иллинойса смог продать 130-летнюю винтовку в отличном состоянии за 12 млн. 650 тыс. долларов.

Этот Winchester получил в подарок капитан Генри Лоутон за пленение вождя апачей Джеронимо. Для американских и мексиканских властей того времени, задержание военного вождя индейцев долгое время была целью номер один. Человек который это сделал, сразу стал национальным героем, а его поступок считался настоящим подвигом.

Проданная винтовка, которая помимо удобного рычажного механизма перезарядки, имела для своего времени беспрецедентную стабильность при стрельбе и огневую мощь.

Вольтер называл Карла XII самым удивительным из людей. Карл рос в атмосфере героических преданий. Он с детства увлекался чтением саг. Саги оказали сильное влияние на его воображение. Семилетний Карл уже выражал желание поручить царствование брату, пока он сам будет странствовать с дружиной по свету. Уже в детстве он начал вести соответствующий образ жизни: в 4 года сел на маленькую лошадку, чтобы присутствовать на маневрах войск; в 12 лет с восторгом писал о наслаждении скакать на королевских лошадях.

Повзрослев, он не удовлетворился существующими охотничьими правилами, а издал указ, чтобы на королевских охотах ходили на медведя только с копьем или ножом (как древние витязи) и сам проделывал это множество раз. Но и этот способ охоты король нашел недостаточно рыцарственным и чересчур выгодным для охотника — и стал ходить на медведя с вилами и дубинкой. Он опрокидывал зверя вилами, а товарищи затягивали петлей задние лапы. Особенно прославилась охота в Кунгёере, на которой 18-летний Карл оглушил бросившегося на него медведя такими мощными ударами дубинки, что косолапого привезли в санях в обморочном состоянии.

Подобные забавы не были случайны — в них видно сознательное подражание обычаям викингов:

Уже Фритиоф ходит на ловитву;

В глуши лесной, не трепеща,

Вступает он с медведем в битву,

И без коня, и без меча.

Грудь с грудью бьются; но со славой

Смельчак, хоть ранен, прочь идет...

(Фритиоф, скандинавский богатырь.

Поэма Тегнера в русском переводе Я. Грота.

Гельсингфорс. В типографии вдовы Симелиус. 1841)

Это разительное сходство становится еще заметнее при взгляде на ближайшее окружение шведского короля. Прежде всего, помимо гвардии, мы видим рядом с ним особый отряд драбантов, который по-русски можно назвать не иначе, как «дружиной». Численность драбантов в начале походов Карла достигала 150 человек. Их набирали из самых храбрых офицеров армии, которые считались в этом отряде простыми дружинниками. Вождем дружины был Карл; заменял его Арвид Горн в чине капитан-лейтенанта.

В бою драбанты обязаны были орудовать одними палашами, по примеру древних витязей. Использовать пистолет или карабин дозволялось только в крайнем случае. Карл преобразовал также вооружение и назначение кавалерии: латы были сняты, сабля стала главныморужием. Кавалерия атаковала без выстрелов, врубалась в ряды неприятеля и стреляла только в рукопашной схватке. Артиллерией Карл пренебрегал, применяя ее в основном при осадах; это пренебрежение было одной из главных причин полтавской катастрофы.

Зная это, стоит ли удивляться тому, что Карлом владела страсть к рукопашному бою? В начале русского похода, в сражении под Гродно король влетел на мост через Неман, охраняемый польско-саксонскими войсками, зарубил одного офицера и заколол другого. С этого момента его руки не раз обагрялись кровью — на Украине, в Бендерах, в Норвегии. Говорили, что в одной из схваток с русской кавалерией Карл убил своей рукой 12 человек, но король, слыша такие разговоры, с обычной улыбкой замечал, что в подобных случаях надо верить только наполовину тому, что говорят. Позже, в Норвегии, произошел знаменитый бой у Гёландской мызы. Ночью на шведов врасплох напал отряд датчан. Карл одним из первых услышал шум нападения на часовых, побежал на помощь и с отчаянной храбростью защищал ворота. Он убил пятерых вражеских солдат, причем в буквальном смысле «рубился мечами» на льду с их предводителем, полковником Крузе, как конунг из саги.

В походах он никогда не останавливался в городах. Его главная квартира всегда располагалась в предместьях, уединенных замках или деревнях, даже если рядом находился большой город. Но и здесь Карл жил по возможности не под кровлей, а в палатке. Когда становилось слишком холодно, палатку обматывали соломой, что впрочем мало помогало, однако король терпеливо сносил холод и только иногда приказывал принести в палатку раскаленные ядра. Основным способом согреться была верховая езда, продолжавшаяся по нескольку часов.

Первое время Карл спал на походной кровати с матрасом, потом на сене или соломе. В последние годы он нередко ложился на земле или на полу, даже если рядом была кровать. В Норвегии ему стлали на землю еловые ветви: король закутывался в плащ, нахлобучивал на голову старую шляпу и ложился; по бокам вставали 2-3 солдата. Королевский стол был чрезвычайно прост и умерен. В Швеции любимыми кушаньями Карла были хлеб с маслом, поджаренное сало и брага (легкое пиво). Вина он никогда не пил. Сервиз постоянно упрощался: из серебряного был заменен цинковым и наконец жестяным.

Первым в истории (во время Гражданской войны в США) соединением снайперов стал 1-й полк «sharp-shooters» (т.е. «метких стрелков»), созданный полковником федеральной армии Хайремом Берданом (впоследствии полк был переформирован в бригаду).

Еще в мае 1861 г. газета «NEW YOURK POST» сообщила о том, что полковник Хайрем Бердан набирает в свой снайперский полк самых лучших стрелков страны. Эта же газета разъясняла цель такого формирования: «Снайпер, действующий в составе небольшой группы, на расстоянии до 700 ярдов (640 м) от противника, производящий один выстрел в минуту и попадающий с большой точностью в избранные им цели, может доставить врагу множество проблем. Такие стрелки должны сосредоточиться на уничтожении офицеров, чтобы внести как можно больше неразберихи в ряды противника».

Отбор в стрелки Бердана был очень жесткий. В отличие от обычных пехотных полков Севера солдаты этой бригады набирались не из какого-нибудь одного штата, а по всей стране, и были единственным подразделением, одетым не в синюю, а в темно-зеленую униформу. Каждый рекрут должен был на испытаниях из винтовки с обычным прицелом произвести по мишени 10 выстрелов с дистанции 200 ярдов и положить все пули в «яблочко» — окружность не более чем в 5 дюймов; не справившиеся с этой задачей безжалостно отбраковывались.

Успехи полка, а затем бригады Бердана (продвижению по службе которого, несмотря на откровенную трусость, длительное время способствовали его связи «в верхах» и бесспорно отличные организаторские способности) привели к тому, что были сформированы еще десять подобных полков, солдаты которых носили зеленые мундиры.

Эти полки не только участвовали в полевых сражениях, но и использовались для разведки. В федеральных войсках снайперы обычно находились в резерве командования, либо представляли собой отдельные подразделения в составе корпуса, что позволяло использовать их в зависимости от ситуации на поле боя, бросая, например, на участки наметившегося прорыва для огневого подавления противника или для отражения успешного наступления врага.

В конце 1836 года на фабрике Colt’s Patent Firearms Manufacturing Company в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, началось производство капсюльных револьверов Кольта — тогда еще пятизарядных, калибра .28, продаваемых под названием Colt Paterson.

Всего до 1842 года было выпущено 1 450 револьверных ружей и карабинов, 462 револьверных дробовика и 2 350 собственно револьверов. Естественно, все оружие было капсюльное. Первые образцы отличались малой надежностью, регулярными поломками и весьма несовершенной конструкцией.

Неудивительно, что правительство США не проявило особого интереса к новому оружию. Армия приобрела лишь несколько револьверных карабинов для испытаний. Самым большим заказчиком для компании Кольта стала Республика Техас, купившая 180 револьверных дробовиков и ружей для рейнджеров, и примерно такое же количество револьверов для военно-морского флота Техаса.

Некоторое количество револьверов (более мощного калибра — .36) заказали на свои деньги сами техасские рейнджеры, в частном порядке. Низкий спрос в 1842 году привел к банкротству фабрики.