Екатеринбург. Улица Антона Валека

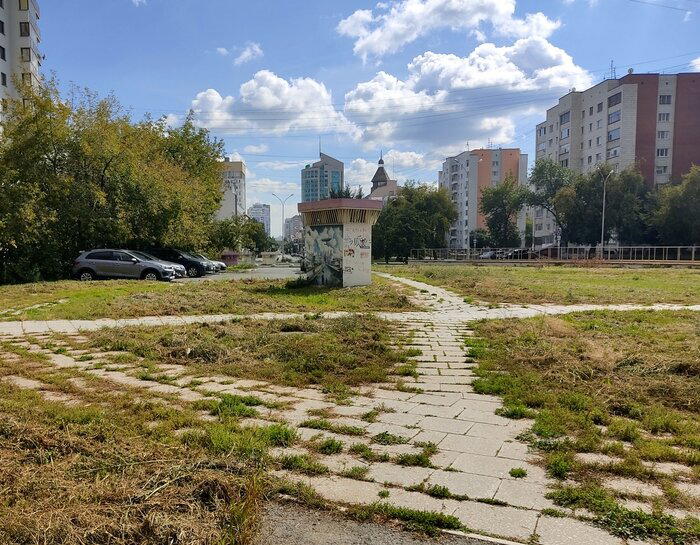

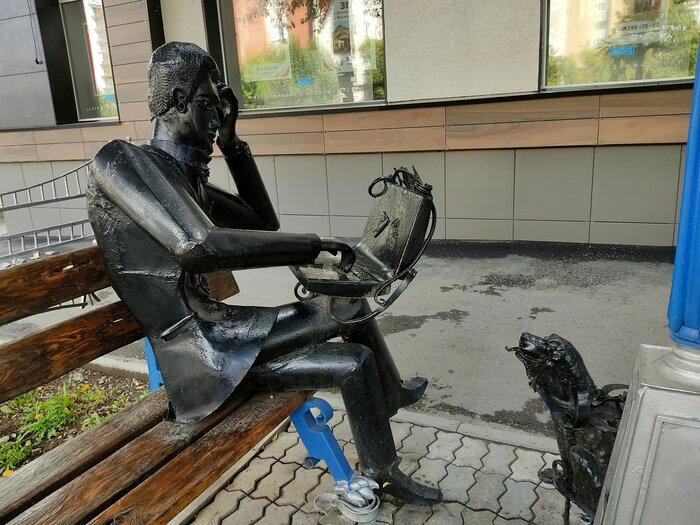

Екатеринбург - большой город. В центре города царит оживление. Множество машин мчится по проспекту Ленина - главной улице города. Люди идут в разные стороны. Жители города и туристы. Кто-то спешит, а кто-то гуляет просто так. Чуть поодаль уличные музыканты на улице Вайнера играют на гитарах. Ближе к площади 1905 года расположились кришнаиты с бубнами - поют "Кришна харе харе Кришна". На аллее, что находится посередине проспекта Ленина, на скамеечках сидят люди разных возрастов. Они болтают, смеются или просто рассматривают мимо проходящих людей. Возле памятника Ленину вновь какое-то мероприятие проводится. Но стоит пройти немного по улице Вайнера в её начало, как город затихает. Через 185 метров от проспекта Ленина располагается улица имени Антона Валека. Если с утра там можно встретить достаточно большое количество людей, спешащих на работе, то в дневное время их немного. Чаще люди просто прогуливаются или сидят на скамеечках и отдыхают. Предлагаю сегодня прогуляться по этой тихой улице вместе со мной.

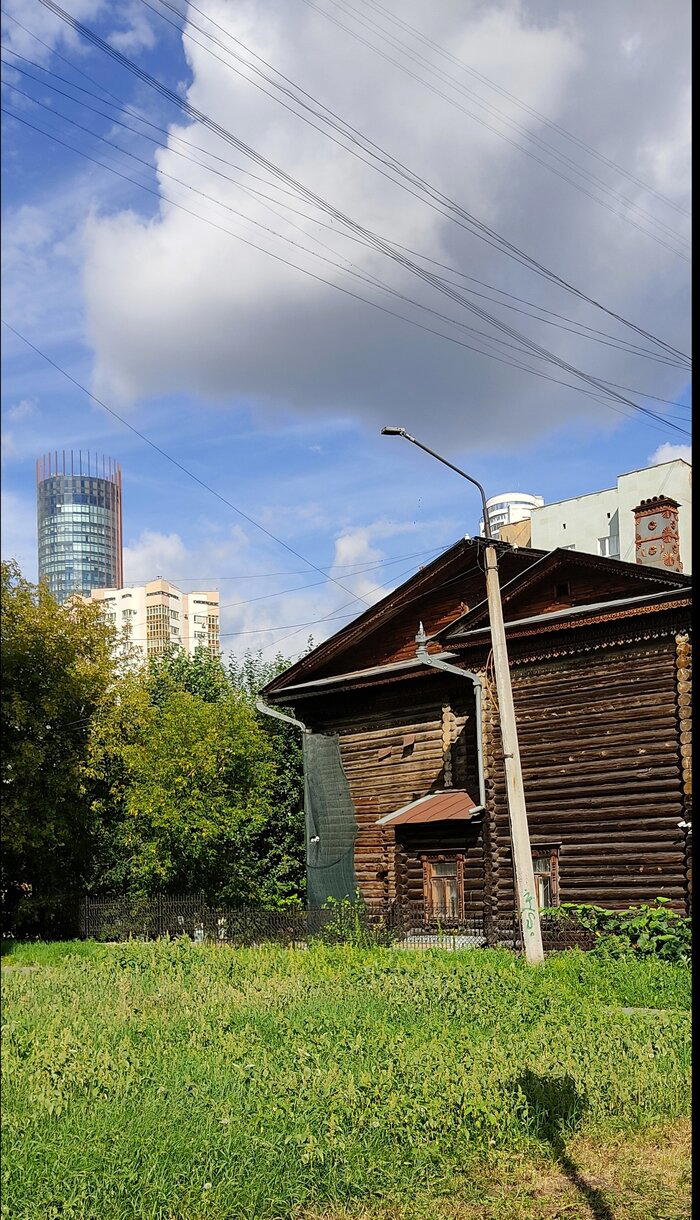

Начнём мы нашу прогулку с конца улицы - с пешеходной аллеи, которая сейчас называется «Сквер имени купцов Агафуровых». Такое название сквер получил из-за того, что на его территории стоят два дома купцов Агафуровых, построенные в 1890-х годах. В одном из них находится Музей купеческого быта Екатеринбурга, который я планирую посетить в ближайшее время. (Будет отдельный пост).

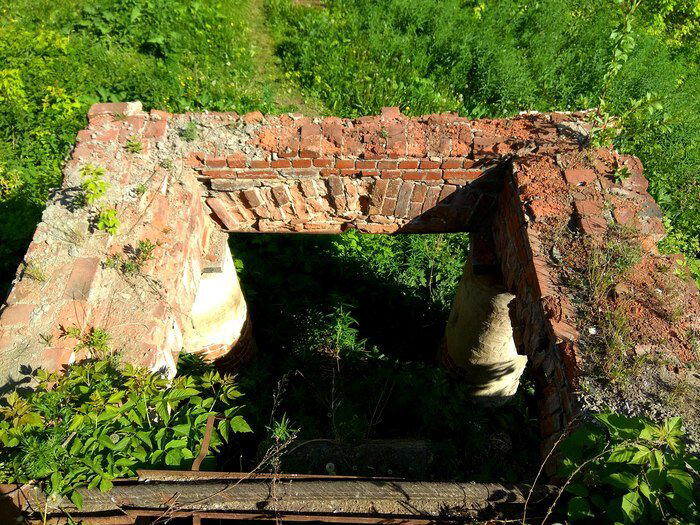

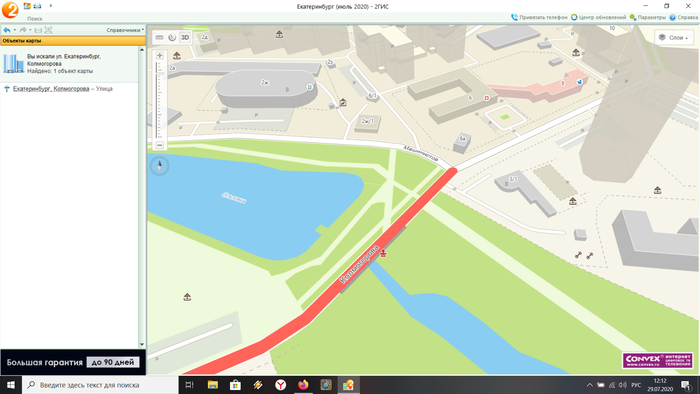

Сама по себе улица имени Антона Валека небольшая. Её протяженность составляет около 850 метров. Раньше она называлась Большая Съезжая (до 1919 года), и использовалась в качестве главной дороги (спуска) к Городскому пруду для набора воды водовозами.

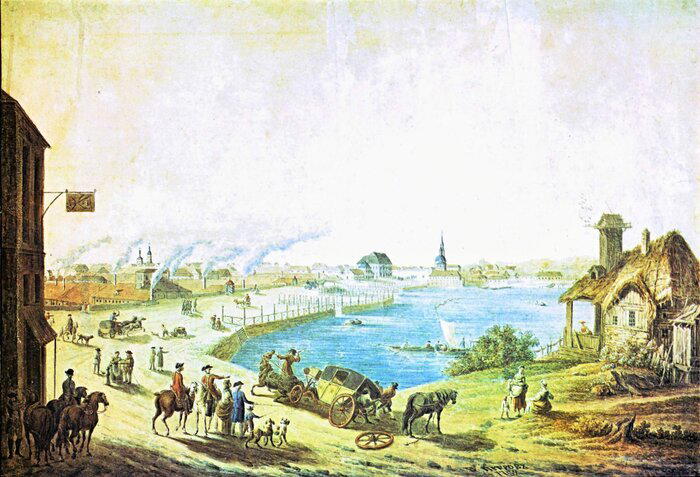

Большая Съезжая улица начала застраиваться в 1730-е годы как

одна из улиц Верхней Ссыльной слободы, расположенной за северными

городскими воротами на правобережном берегу Городского пруда. Улица

появилась на том участке, где ранее находились северная и

северо-западная части крепостной стены.

Согласно результатам городской переписи 1887 года на Большой Съезжей улице имелось всего 6 усадеб, большинство из которых были каменными или полукаменными, т.е. престижными для того времени. Начиналась улица на берегу Городского пруда от дома главного горного начальника, территория усадьбы которого занимала весь первый квартал нечётной стороны улицы.

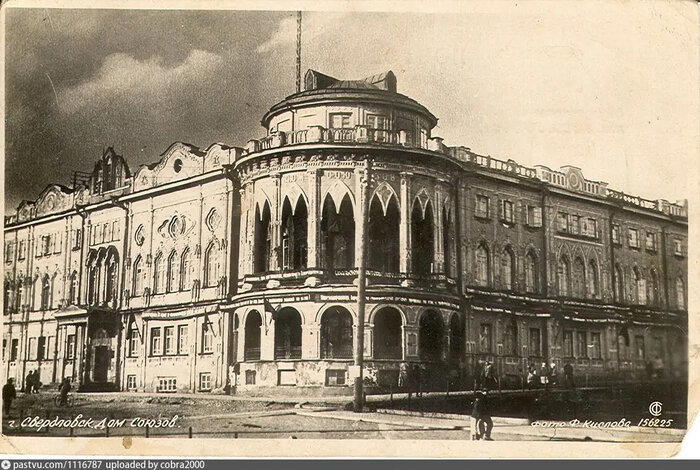

Своё современное название улица получила в 1919 году в честь революционера А. Я. Валека.

До начала 1930-х годов улица спускалась к набережной Городского пруда, затем на пересечении с улицей 8 Марта была перестроена.

Северная сторона современной улицы Антона Валека застроена жилыми домами, а южная — административными.

Здесь можно недорого поесть.

В доме №12 есть Немузей мусора. Это второй музей, который я планирую посетить в ближайшее время.

Прогулка закончилась. Надеюсь вы остались довольны экскурсоводом.