Большая подборка разнообразных шлемов. Вот люблю я их, что поделать...

Этот великолепный пуленепробиваемый полудоспех весит почти... 50 кг! Его владельца смогли идентифицировать благодаря отчеканенной монограмме, и это был не кто иной, как кардинал Ришелье, другими словами Арман Жан дю Плесси де Ришелье, кардинал и герцог Фронсак.

Доспехи были изготовлены при осаде Ла-Рошели (1627-1628), которая закончилась победой королевских армий Франции, несмотря на попытки английского флота спасти осажденный город.

Главное отличие в том, что это не была работа.

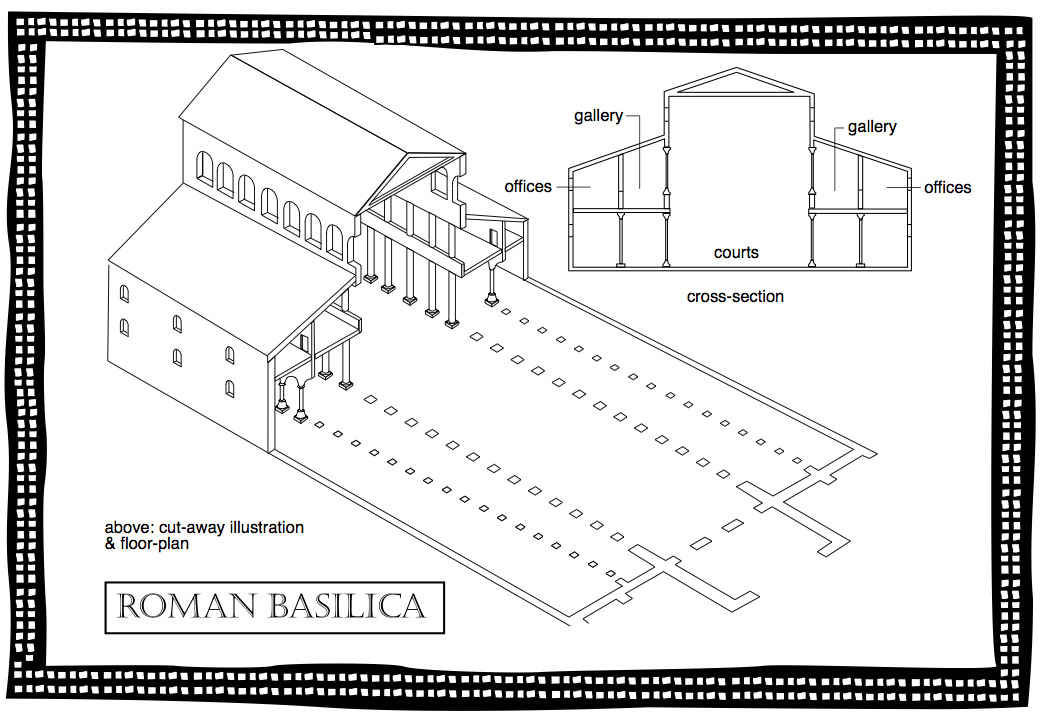

Римское государство не содержало постоянной прокуратуры. Были магистраты, которые имели следственные функции по очень конкретным видам преступлений: эдилы, например, отвечали за вопросы «общественного порядка», такие как азартные игры, проституция или исповедание иностранных религий (которые — находились под строгим надзором и часто объявлялись вне закона). Однако большая часть их полномочий была исполнительной, а не судебной.

Люди, не являвшиеся гражданами Рима, не могли подать иск; им приходилось искать покровителя, который делал бы это от их имени.

Римский суд почти всегда инициировался частным лицом. Даже самые серьезные преступления, вплоть до убийств, преследовались частными лицами, а не государством. Это было менее хаотично, чем кажется: в вертикально ориентированном обществе, таком как Рим, мало кто не был частью социальной сети, сосредоточенной вокруг какого-то богатого патрона, чей престиж и социальное положение зависели от его репутации защищать «свой народ», поэтому бедные жертвы обычно обращались к своим покровителям с просьбой преследовать преступника от их имени. Роль государства заключалась в обеспечении мирного разрешения споров между группами интересов.

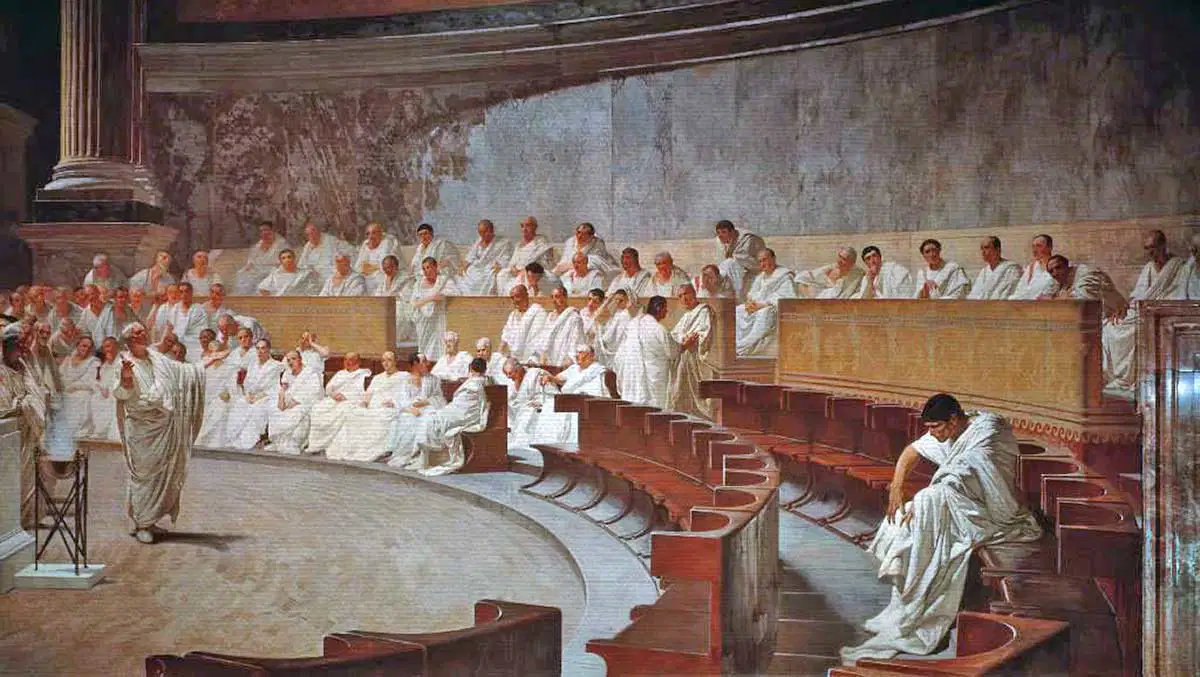

Фактический суд был гораздо менее формальным, чем современный: существовали статуты, и со временем римляне разработали сложный набор признанных прецедентов и правил, но по своей сути суд был "схваткой" между двумя публичными ораторами, которые надеялись силой своего ораторского искусства убедить присяжных смотреть на вещи по-своему.

Коллегии присяжных были большими — часто сотни, а иногда и тысячи присяжных — и атмосфера была гораздо ближе к оживленным дебатам. То, что мы называем присяжными, римляне называли судьями: iudices. Это были, вероятно, члены городского совета, декурионы. В конце первого века в совете Остии было сто человек. Чтобы стать декурионом, нужно было быть свободнорожденным, не моложе 25 лет и пройти имущественный ценз. В одном из дел Цицерона заседало 300 судей.

Они голосовали, используя восковые таблички, на одной стороне которых была написана буква «С», а на другой — «А». Если они считали, что подсудимый виновен, они стирали «А», оставляя «С» - CONDEMNO (Я осуждаю). Если они считали, что подсудимый невиновен, они стирали «С», оставляя «А» - ABSOLVO (Я освобождаю). Таблички помещались в банку, подсчитывались, а затем результат получал председать (судья).

Поскольку процесс во многом зависел от навыков публичных выступлений, профессиональные ораторы пользовались большим спросом в качестве адвокатов. В эпоху Республики единственными требованиями к адвокату были хороший голос и свободное владение латынью. Юристы обычно были патрициями высшего сословия (независимыми богатыми людьми), которые изучали риторику, а затем вели дела, чтобы завоевать репутацию, продвинуться в политике и оказать государственную услугу.

Обвинитель был просто оратором в римском деле — он мог быть потерпевшей стороной, подающей иск от своего имени, или доверенным лицом патрона, представляющим интересы своего клиента, или нанятым профессионалом, работающим за плату. Он мог быть амбициозным политиком, стремящимся сделать себе имя: например, судебное преследование Цицероном коррумпированного губернатора Гая Верреса было отчасти услугой друзьям на Сицилии, а отчасти звездным поворотом на политической сцене, когда римская политика вышла из тени диктатуры Суллы.

В этой системе, конечно, было много возможностей для злонамеренных или легкомысленных преследований. Единственным реальным сдерживающим фактором было правило клеветы — если преследование не увенчалось успехом, ответчик мог подать встречный иск против обвинителя за «клевету», что делало обвинителя ответственным за то же наказание, которое понес бы ответчик.

То, что мы называем судьей, была не конкретная работа, а общественная обязанность (munus) как выборного магистрата. Обычно он был дуовиром (что означает «один из двух мужчин») или претором. В Остии два дуовира назначались на один год. Они председательствовали на городском совете и выступали в качестве председателей на судебных процессах.

Аутригоны, также известные как аустригоны или ауриготы — доримский народ древней Испании.

убивающего демона Белого Дива, в огромной пещере. Бумага, темпера, тушь, золото и серебро, ок. 1510 г.

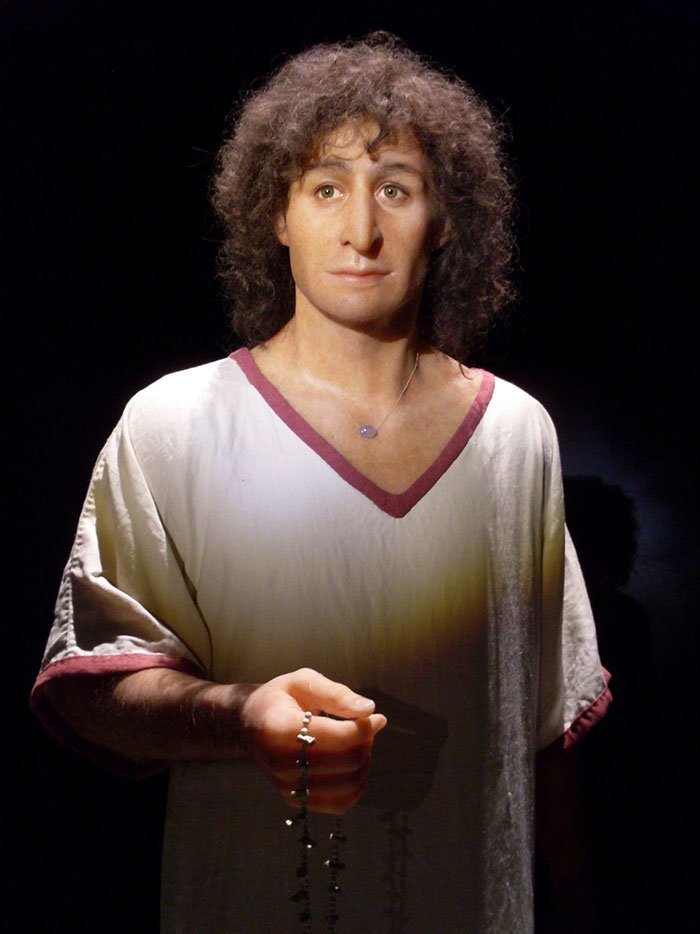

Хочу немного показать чего добились ученые в воссоздании облика людей по их останкам. Речь пойдет не о великих личностях истории, а о других жителях своего времени.

Ученые из Мельбурнского университета (Австралия) воссоздали облик девушки по голове мумии, хранившейся в коллекции музея Мельбурнского университета. Девушка получила имя Меритамон, означающее «возлюбленная бога Амона». Ученые полагают, что она умерла в возрасте от 18 до 25 лет. Рост египтянки составлял около 162 см: она была довольно высокой для женщин тех времен. Зубы Меритамон оказались сильно разрушены при жизни, что позволяет предположить, что жила она, когда сахар стал популярен в Египте. Однако не исключено, что в плачевном состоянии зубов виноват мед. Тело девушки было завернуто в льняные бинты, что предполагает высокий статус ее семьи.

Джейн была молодой девушкой (14 лет), которую съели ее соседи в 17-го веке в Джеймстаун. Ее изуродованный череп и поврежденная кость ноги были найдены в 2012 году среди костей животных и других остатков пищи в одном из подвалов Джеймстауна. Доктор Дуглас Оусли, главный судебный антрополог в Национальном музее естественной истории Смитсоновского института, изучил кости и определил, что порезы и следы на них были предприняты с целью отделить ткань и мозг от костей.

Это останки царя саков. Саки - этакие азиатские скифы, слово saka восходит к скифскому – «олень». В числе трех больших групп этих племен упоминались саки-тиграхауда («острошапочники»), жившие на территории, где был обнаружен курган Иссык с захоронением Золотого человека.

Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары, — стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.

Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары, — стали частью национального герба Республики Казахстан.

На выставке во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц.

При раскопках деревянной мостовой района Вогсбюннен (Vågsbunnen) в Бергене, построенной в начале XV века, была обнаружена игральная кость, гарантированно обеспечивающая победу. На месте единиц и двоек на гранях кубика были вырезаны четверка и пятерка.

После войны за независимость король Карол I отказался от дорогой короны и потребовал такую, которая символизировала бы и чтила жертвы солдат на войне. Изготовлена из турецкой пушки, захваченной под Плевной.

Полудоспех "Алла Романа" Реплика древних доспехов, начавшаяся в эпоху итальянского Возрождения, была не только театральной маскировкой, но и соответствовала новому идеалу человечества. Церемониальные доспехи служили все большему количеству целей и задач, выходящих далеко за рамки чисто военной защиты. Прежде всего, и все более исключительно, оно стало церемониальным платьем, символической структурой с литературными, аллегорическими и психологическими отсылками. Одним из первых примеров, очень напоминающих древние доспехи, является полудоспех, созданный для Франческо Марии делла Ровере. Так вы сохраняете данные и работаете с клиентами миланского Plattners Philippo. Негроли. Подпись и дату можно найти на шее парадной балаклавы. Броня туловища, состоящая из передней и задней половин, образована пластинчатыми пластинами, скрепленными полосками бархатной сетки.

Полудоспех "Алла Романа" Реплика древних доспехов, начавшаяся в эпоху итальянского Возрождения, была не только театральной маскировкой, но и соответствовала новому идеалу человечества. Церемониальные доспехи служили все большему количеству целей и задач, выходящих далеко за рамки чисто военной защиты. Прежде всего, и все более исключительно, оно стало церемониальным платьем, символической структурой с литературными, аллегорическими и психологическими отсылками. Одним из первых примеров, очень напоминающих древние доспехи, является полудоспех, созданный для Франческо Марии делла Ровере. Так вы сохраняете данные и работаете с клиентами миланского Plattners Philippo. Негроли. Подпись и дату можно найти на шее парадной балаклавы. Броня туловища, состоящая из передней и задней половин, образована пластинчатыми пластинами, скрепленными полосками бархатной сетки.Романские доспехи эрцгерцога Фердинанда II Тирольского — единственный полностью сохранившийся античный комплект для человека и лошади и исключительное произведение итальянских доспехов середины XVI века.

1

Примерно в 67 году н. э. апостол Иоанн Богослов написал Книгу Откровения, также известную как Апокалипсис. Получилось актуально, свежо, книга неплохо разошлась. Но и автор был непрост и даже удивителен. Согласно богословским текстам, воскрешение мертвых было для него обыденным делом.

Вершины карьеры некроманта он достиг во время праздника богини Артемиды. Казалось бы – какая нафиг Артемида, когда пришел Иисус?! Иоанну это тоже показалось неуместным, и он сделал нерадивым язычникам замечание. Улюлюкая и хохоча, его забросали камнями и минусами. Обижаться апостол, конечно, не стал, но и насчет левых-правых щек не вспомнил. Боевой молитвой он вызвал жару и умертвил двести язычников. Оставшиеся внезапно прозрели и извинились. Тогда довольный Иоанн всех воскресил, окрестил и был таков.

Так что когда он написал Апокалипсис, то недоверия ни у кого не возникло – человек был серьезный и глупостями заниматься бы не стал. К тому же все было написано весьма красочно и увлекательно: здесь и знакомый Иисус, и мерзкий антихрист, всадники Апокалипсиса, девятирогий Зверь, жена, облаченная в солнце, вавилонская блудница... Все звучало так круто, что христиане восхотели исполнение пророчества сразу же и немедленно. К тому же – Страшный Суд, а там плохо только грешникам. Многие верующие не сомневались в своей невероятной духовности и праведности, как не сомневаются и сейчас.

И нашелся тот, кто начал раздавать на этот блокбастер билеты. На десятом месте, соответственно, Конец Света от некоего Монтана. Спустя пару десятилетий после кончины апостола Иоанна, Монтан объявил себя пророком. Начал он не с ровного места и не с душевного расстройства, а с философии гностицизма. Сначала ему внимал даже Папа Римский, потом же Монтан перегнул палку.

– Наука, искусство и секс – это табу, – заявил он. – А в 156 году в город Пепузу придет Иисус.

Все насторожились. Особенно Папа.

– И наступит Конец Света! – торжественно закончил Монтан.

Так монтанизм стал фригийской ересью и скатился до религиозного анархизма. Конец Света не удался, но течение просуществовало до V века. Иногда представители именуются по названию ключевого города – пепузитами. Разумеется, секте с таким смешным названием больше никто не верил.

2

В Апокалипсисе Иоанна фигурируют всем известные три шестерки: число Зверя и антихриста. Так что дату очередного Конца Света придумывали недолго. И потому наступление 666 года от рождества Христова люди встретили затаив дыхание. Некоторые, дабы не терять зря последние дни жизни, уже продали всё имущество и придались радостям и утехам, какие только были в Средние Века. Другие послушно ушли в монастырь и стали готовиться к Страшному Суду. Когда наступил 667 год, смущению и неудобству не было предела. Монахи сделали вид, что просто репетировали. Всем стало очевидно, что настоящий Конец Света запланирован на 999 год.

Когда и 999 год оказался лишь репетицией, к числу Зверя появилось недоверие. А число было таким многообещающим, таким логичным. Назначение Конца Света на 1666 и 1999 уже стало доброй традицией. Правда, когда в 1666 году на Руси раскололась Православная церковь, у людей появилась надежда, что вот оно – начинается! Но нет, не началось.

3

Ну скажите, разве есть хоть один человек, не мечтавший умереть в красивую дату, такую, как 1000 год от рождества Христова? Многие европейцы поговаривали:

– Все-таки тысяча лет прошла со дня рождения Иисуса, как бы ни случилось Апокалипсиса.

И тут пошел в Аквитании (это местечко во Франции) красный дождь.

– Ну, мы же говорили – Апокалипсис! – обрадовались поспешные французы. – Давайте паниковать и бесчинствовать!

Чопорные англичане смотрели на лягушатников снисходительно, аристократические носы морщились. Более низкие слои населения проявляли свое превосходство лошадиным фырканьем и таким же лошадиным ржанием. Пока в одно туманное утро к английскому лорду не постучался слуга:

– Метеорит, сэр.

И действительно, в Англии упал метеорит. Англичане с французами пришли к внезапной солидарности по поводу Апокалипсиса, а там и вся просвещенная Европа подтянулась, люди стали бросать работу и зачинать массовую истерию.

– Отлично, Берримор, – ответил английский лорд, облизывая овсянку с ложки. – Я думаю, самое время раздать все свое имущество больным чумой. После завтрака я, обезумев, побегу в монастырь.

4

Разочарованные тысячным годом хотели повидать Конец Света еще при своей жизни, а потому – 1033! Возникла идея, что описанный Апокалипсис – это вечеринка на тысячелетний юбилей смерти, а не рождения Иисуса. Одно из двух!

В то время как раз был в моде старенький апокриф от Мефодия Патарского, который описал новые приключения Иисуса – что-то вроде ремейка Апокалипсиса от Иоанна Богослова, только с меньшей долей символизма, с упором на батальные сцены и политические преобразования. Из этого апокрифа следовало, что, да, Конец Света будет примерно сейчас.

Кроме того, каждый уважающий себя христианин знал, что после смерти Иисус спустился в Ад, чтобы как следует отыграться на Сатане за его козни и вечный бандитизм. Там Иисус настучал Сатане по рогам и связал его на 1000 лет. После окончания срока рогатый должен – неожиданно для всех! – вырваться и устроить гримдарк на земле на целых три с половиной года. Потом Иисус придет снова и вновь по рогам настучит. Так что, даже если не в 1033 году Мир сломается, то в 1037 – гарантированно.

Пока простой люд скупал гречку и туалетную бумагу, на Руси на всякий случай отгрохали Софийский собор по образу константинопольской Софи, и организовали два монастыря – святого Георгия и святой Ирины. Чтобы, значит, издали было видно, где живут самые лучшие люди, и куда не надо огненным дождем брызгать. А чтобы антихрист shall not pass, еще и Золотые Ворота в Киеве построили. Перестарались настолько, что антихрист, увидев такие серьезные препятствия, решил не рождаться.

Последним шансом оставалось предсказание, что Конец Света наступит в 1038, когда Пасха придется на праздник Благовещения, то есть 25 марта (звучит зловеще, правда?). Но и в этот раз антихрист всех продинамил.

5

Кружок любителей числа 666 снова провел научное исследование, признал прошлые ошибки, сопоставил факты и огласил новую дату: 1284 год. Ведь это 666 лет после появления Ислама! Папа Римский Иннокентий III неоднократно это подтвердил. В итоге авторитет папского престола пошатнулся в очередной раз. Не иначе, как происки лукавого. Личного участия в конфузе Папа не принял – заранее умер в 1216 году.

6

Календарь Пасхи (не путать с богомерским календарем майя!) был рассчитан только до 1492 года. Особо проницательные умы решили, что составитель календаря знал, когда наступит Конец Света, а потому не стал делать лишних усилий и продолжать календарь дальше этой даты. К тому же в конце было злорадно написано: «Сие лето на конце явися, в оньже чаем всемирное торжество пришествие Твое». Вот такая зловещая Пасха. Но особых волнений это не вызвало: все-таки ни метеоритов, ни красных дождей – погода стояла прекрасная, и лишь самые неистовые христиане давились от страха пасхальными яйцами.

Открыли Америку.

– Может быть, Конец Света? – вкрадчиво осведомился кто-то.

– Ну вот! – воскликнули крестьяне, отбросив лопаты. – Зачем теперь засеивать поля? Мы что, дураки?

И ушли веселиться. Потом наступил голод, и весельчаки умерли. Во всем обвинили евреев. (Точнее, «жидовствующих» – христианские секты, симпатизирующие Ветхому Завету).

7

Следующую дату предрек итальянец Томмазо Кампанелла. 1603 год, сказал он. И в некотором смысле оказался прав…

Кампанелла вообще рос затейником. Несмотря на то, что с детства записался монахом в доминиканский орден, он имел весьма богатый внутренний мир, и ничто не могло сдержать полет его мысли. Кстати, с увлечением смотрел Галилео общался с Галилео Галилеем. Возмужав, Кампанелла решил взять да и сделать родную Калабрию свободной республикой, выгнав оттуда испанцев. Он агитировал монастырь и заручился поддержкой дворянства – движение собрало более тысячи человек. Надо сказать, испанцы в те времена были очень крутые. Подавив революцию, они пожали плечами и решили Кампанеллу казнить.

Тут внезапно вмешалась инквизиция (нет, не испанская, римская). Дело в том, что помимо бунтовских идей Кампанелла активно разрабатывал теорию идеального мироустройства и уверенно рождал на страницах своих книг понятие утопического социализма. В 1602 году он как раз закончил свою знаменитую книгу «Город Солнца» – мозголомный коктейль из философии Платона, идей Томаса Мора и – внимание! – политического устройства империи Инков. Вершиной его философского коммунизма стало такое понятие, как «общие жены». А еще он считал, что было бы неплохо всех толстых людей совокупить с худыми, чтобы жирнота распространилась по человечеству равномерно. Оценив оригинальность и практичность его трудов, инквизиция решила, что казнить этого левака никак нельзя – слишком мягкий приговор. Испанцы нюхнули инквизиторскую фигу и отпустили революционера (инквизиторы тогда были еще круче испанцев).

Революционера переименовали в еретика и подвергли пыткам. Попытав пару лет и строго-настрого запретив писать и думать глупости, бросили в темницу на пожизненное заключение. Сделали это аккурат в 1602 году, обеспечив Кампанелле персональный конец света в темных казематах. Там он провел 27 лет, написал еще множество хороших и нужных произведений. Потом его освободил Папа Урбан VIII, а кардинал Ришелье (тот самый) нашел Кампанеллу не таким уж плохим человеком и назначил ему денежную пенсию – церковь заботится о вас!

8

Новое время. В XIX-XX века напророчили столько Концов Света, что даже удивительно, каким образом все остались живы – ну хоть одно-то пророчество должно было сбыться! Это как десять раз подкинуть монетку, а там каждый раз, гм, оборотная сторона конца. Теория вероятности не работает – антинаучно как-то.

Вильям Миллер был обычным американским фермером, пока однажды ему в голову не пришла мысль: «3 апреля 1843 года придет Иисус». Мысль венчала проведенный им анализ Библии. Вильям поделился новостью с друзьями. «Уверен?» – спросили у него будущие сектанты. «Я – уверен. А веруете ли вы?» – промолвил Вильям, глядя в них наполненными вселенской мудростью глазами.

В назначенное время загадочный как Мона Лиза Вильям и несколько десятков последователей вышли на гору и зорко огляделись. Иисуса не было. Вильям пожал плечами и сказал, что такое с ним в первый раз и он проведет расчеты еще раз.

Видать, вместо знакомства с Иисусом получился неплохой пикник, иначе как объяснить, что на новую встречу, в июле того же года, пришло уже около тысячи страждущих? Встречи повторяли в 1844 году 21 марта и 22 октября. Насколько известно, ни на одной из них Иисуса не было.

Вильям разразился проповедями, книгами, притчами и брошюрами. Здравствуйте, адвентисты седьмого дня!

Ну и 1872, 1874, 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975, 1982 – это все Концы Света от Свидетелей Иеговы, точнее от главного «свидетеля» Чарльза Тейза Рассела, торговца из Пенсильвании.

В России было веселее и с огоньком. Православная Секта Красной Смерти никому не навязывала своих взглядов, это был достаточно узкий круг единомышленников: не хотите – мы вас и не зовем. Секс у них не приветствовался, а послушников, которые пренебрегали обетом целомудрия, душили подушками. Обязательно красными. Иначе, какой был смысл давать секте такое название?

Сектанты верили, что 13 ноября 1900 года произойдет Конец Света. Руководство решило спасти рядовых послушников от такого страшного события и порекомендовало совершить акт самосожжения. Сектанты подумали и пришли к выводу, что идея в целом неплохая.

Узнав о предстоящем самосожжении 862 сектантов, власти направили в гости к Красной Смерти войска. Но 100 самых целеустремленных членов секты успели-таки запереться в доме и поджечь его.

И еще один Конец Света. На этот раз научный. Астрологи объявили Астрономы сообщили, что 18 мая 1910 года в Землю врежется комета. Чуть позже, смущенно улыбаясь, уточнили, что не врежется, а пролетит мимо, лишь задев хвостом. Кто-то пустил слух, что хвост у кометы состоит не из чего иного, как из ядовитого газа цианида, и всем надо купить ампулы с противоядием, которые как раз поступили в продажу…

9

Пришел черед атомных Апокалипсисов.

Американский священник Чарльз Лонг каким-то непостижимым образом вычислил точную дату ужасного события: в 5:33 21 сентября 1945 года всё взорвется, а люди разжижатся в эктоплазму. Вдавшись в некоторые подробности, он выдал целый трактат. Последователи за неделю до срока начали активно предвкушать обещанный экстерминатус и отказались от лишнего: пищи, воды и сна. Если не бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, Чарльз Лонг облажался.

Теперь у «пророков» появился новый способ уничтожения человечества. Идеи со Вторым Пришествием отошли на задний план перед романтикой атомных взрывов.

Вот, например, детский врач Элио Бланко установил, что 14 июля 1960 года взорвется американская бомба, которая уничтожит мир. Причем, в 13:45. На вопрос «что еще за бомба?», был дан ответ: «секретная». Единомышленники соорудили в горах убежище и, дрожа от торжественности, назвали его Ковчег.

И еще два предсказания ядерных апокалипсисов и, соответственно, два бункера в 1967 и 1978 годах. Но разве это Конец Света, если можно спастись в бункере? Херня, а не Апокалипсис, сказал бы Иоанн Богослов. Одно радует, что благодаря подобным фантазиям сняли Терминатора и сделали Фоллаут.

10

Миллениум 2000. Стык тысячелетий, а значит, вновь не спится глядящим в суть вещей уникумам.

Марина Викторовна Мамонова, печально известная как эм-эм-дэмс «Матерь Мира Мария Дэви Христос». Зачем ждать прихода Христа, как фермер Вильям Миллер, – вдруг не дождешься и попадешь в неловкую ситуацию? После трехчасовой клинической смерти (11 апреля 1990 года) Марина решила, что справится и без Христа, ведь теперь она стала ни больше ни меньше «Мессия Эпохи Водолея и Матерь драконов Мира»! Вместе с Юрием Кривоноговым (человеком, не наделенным суперсилой, но весьма искушенным в деле психотроники инженером-кибернетиком, кандидатом наук) они основали «Великое Белое Братство Юсмалос». И… понеслось.

Энтузиазма у парочки было много, случилась масса захватывающих событий, но по нашей теме – 10 ноября 1993 года. В этот день наши герои с последователями решили захватить Софийский собор в Киеве, чтобы свершить акт самоубийства, ведь 24 ноября этого же года они ожидали… да, Конец Света. Стоит добавить, что Марина уже не сидит в тюрьме и юсмалиане среди нас. Теперь Марина стала Викторией, пишет картины, издает поэтические и литературные сборники, записывает музыкальные альбомы. Кривоногов (теперь Сильвестров) тоже на свободе, но после того, как Марина изгнала его из Братства и отлучила от своего тела, он как-то потерял интерес к эзотерике.

Конец.

Не понравилась статья? Приходи в мой телеграм-канал, там такого нет.