Привет, я NoAdO и я пишу авторские посты о мотоциклах. Начав поездку как будущий поиск питомника пограничных собак, мы уехали в Дубну. Питомник не нашли. Да, я опять еду с Мототроеборьем и рассказываю про точки, всё по традиции.

Перемиловская высота (Перемиловские высоты) — место кровопролитных боёв во время Великой Отечественной войны с 27 ноября по 5 декабря 1941 года. Получило название по селу Перемилово Дмитровского района Московской области, расположенному на левом (восточном) берегу канала имени Москвы напротив города Яхромы (сейчас восточная часть Яхромы), сразу возле моста через канал.Это один из рубежей, на котором были остановлены немецкие войска, крайняя восточная точка их продвижения на фронтах севернее Москвы. В конце ноября 1941 года германские войска вплотную подошли с запада к Дмитрову, откуда они обстреливали город. Группа вражеских танков прорвалась к Дмитрову со стороны Яхромы, но огнём советских орудий и бронепоезда были разбиты.

Пока мы застряли на ж/д переезде, делаю кадр прежде, чем ребята успевают опомниться и начать позировать. Через годы у меня собранно очень много фоток и напомню: не надо позировать. Фотки без позирования смотрятся естественней, чем одни и те же величественные позы. Это как фото случайного человека на мотоцикле можно определить всегда. Мотоцикл на боковой подножке, часто не заведён, но человек обязательно держится за руль обоими руками, как будто едет.

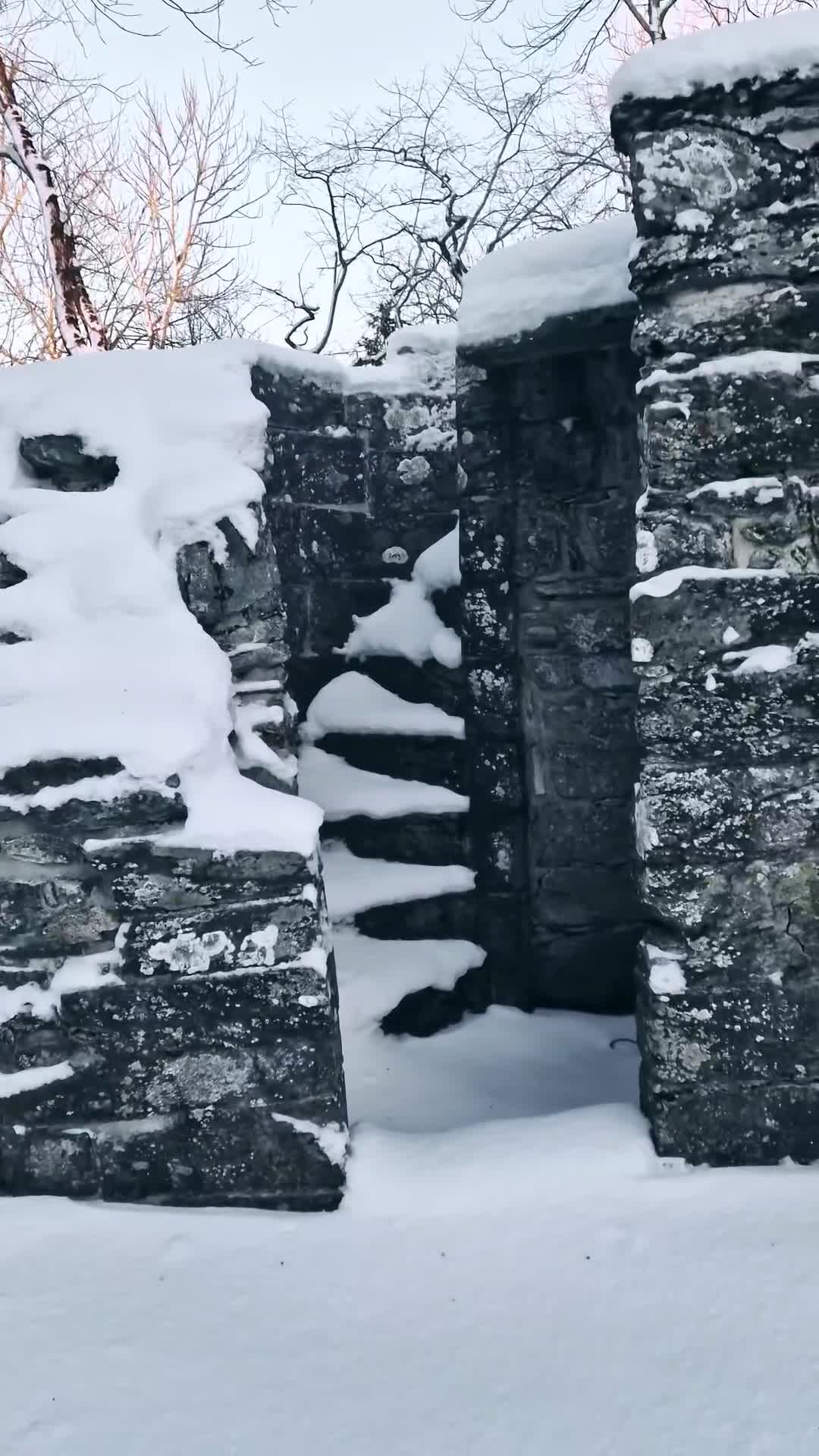

Пока мы остановились в магазине, затаривая будущий обед, я замечаю небольшую стеллу в кустах. Красная звезда манит, следую по старой асфальтовой тропке и нахожу небольшой мемориал (56.632167, 37.293240), которого нет на Яндекс-картах. Даже всемогущая Викимапия не может ничего рассказать! Судя по табличке, это памятник работникам темповских гидросооружений, павшим в боях Великой Отечественной Войны.

И, казалось бы, небольшой мемориал в кустах, а не забыт. Установлены венки и даже гвоздики настоящие, не бутафория.

За свой интерес я награждён видом вдоль канала имени Москвы на "гидросооружения". Это шлюз номер два а всего таких номеров одиннадцать. Про шлюзы в общем-то тоже интересно, можно вполне себе потратить денёк, посетив их все. Они ещё и дизайном разные. А описание есть вот тут. Мы же выдвигаемся к шлюзу номер один.

На переправе работает паром (56.714481, 37.134221), неспешно таская желающих туда-сюда. Желающих много, они выстраиваются в очередь вдоль Лебяжьего озера и недовольны тем, что я хочу пробраться на парковочное место, которое они закрыли. А ещё у меня за спиной Большой Волжский маяк, из-за нехватки времени к нему мы не пошли.

А вот здание с белыми колоннами интересно по своему. Это Заградительные ворота № 104 и их задача - перекрыть приток воды в канал. При закрытых заградворотах №104 и шлюзе №2 этот участок канала может быть полностью осушен спуском воды через трубу в реку Сестру. По комментариям на Викимапии около 20 лет назад створки были впервые (с 1935-37 года) заменены! Вес створок составляет 250-270 тонн, но не уточняется, старых или новых. Новые более легкие, так как они сварные, а старые были на заклепах и с использованием дерева! А с виду ну домики и домики, даром что красивые.

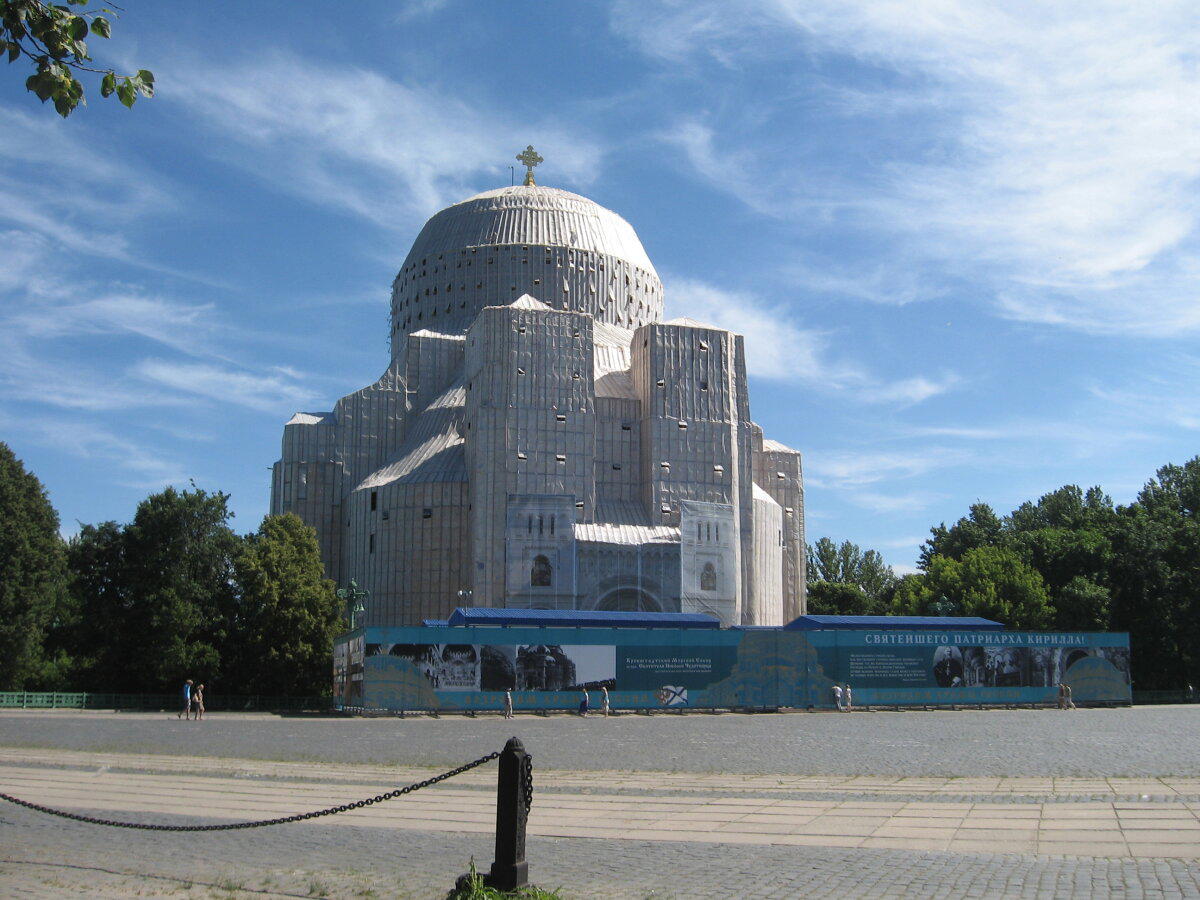

Под шлюзом номер один проходит автомобильный тоннель (56.734326, 37.137317). Это Дмитровское шоссе, всё ещё, но проезд закрыт. Открытый в 1937м году, автомобильный тоннель по неподтверждённым источникам ещё не был в капитальном ремонте. В 2021 году решили начать. Оптимистичные планы открыть проезд снова в 2022 не увенчались успехом и на июнь 24го горожане Дубны всё ещё ждут вторую после Дубненского моста линию, соединяющую части города. Мы же переезжаем на другую сторону и попадаем к Иваньковскому водохранилищу.

Ну чем не море? Под определённым ракурсом - вполне. Даже пахнет пусть и не совсем морем, но большой водой.

Да и настроение такое, "отпускное", хоть это всего лишь выходные.

Осматриваем очередной мемориал (56.740281, 37.118729), пока наш ведущий оживлённо дискутирует с местным смотрителем о нюансах событий прошлых лет. Расставшись на позитивной ноте, двигаем к следующей точке.

56.730965, 37.124717 Все мотоциклы оставлены на парковке, один уникум решил подъехать ради фото. Осуждаю такое поведение, но это единственное фото, что я додумался сделать. Ленин - величественнен. Он доминирует над окружением, взирая вдаль, на стрелу канала. Высота - 25 метров, с постаментом 37, это второй по высоте памятник Ильичу. Источники говорят, что на противоположном берегу был установлен памятник Сталину, но после разоблачения "культа личности" был снесён.

А ещё ходят слухи, что Ильич был чуть неправильным по развесовке, из-за чего хотел опрокинуться вперёд и плащ, что он держит сзади в правой руке, не только позволяет памятнику не перевешивать, но и с некоторого ракурса выглядит как бобриный хвост, упираясь в постамент. В бобриных наклонностях я Ильича не уличил, соседи по поездке тоже не признались.

И это в общем-то всё. Перекусив в зелени у воды мы попрощались и разъехались. Часть колонны поехали через Конаково с готовностью вернуться по Ленинградке и быть дома во втором часу ночи, а мы с товарищем вдвоём поехали в Москву, поймав на Волговской ГЭС этот кадр под красный сигнал реверсивного светофора.

Что сказать под конец? Мы посмотрели много. Но и много не посмотрели, а часть того что можно посмотреть я узнал только сейчас, когда писал этот отчёт. Вы можете не совершить нашей ошибки и сделать себе план. А можете - только примерно помня маршрут поехать и найти что-то ещё. Это два подхода, но ни один из них не ошибочен. Такой вот очевидный вывод.

Послесловие

Напомню, что у меня есть ТГ-канал с анонсами, новостями и краткими очерками, которые слишком малы для полноценных постов. Спасибо всем, кто поддерживает творчество.