Под одним из моих постов возник «сомневающийся» комментарий, который и послужил отправной точкой к моему небольшому расследованию. Загуглив первую справку об этом проекте, мне стало очевидно, что история этой реставрации – не просто закрашенная краской гниль. Сама профессия владельца и заказчика – исследователь в области строительства – уже наводила на мысль, что подход к этой реставрации был весьма и весьма основательный.

Состояние до реставрации - главный фасад

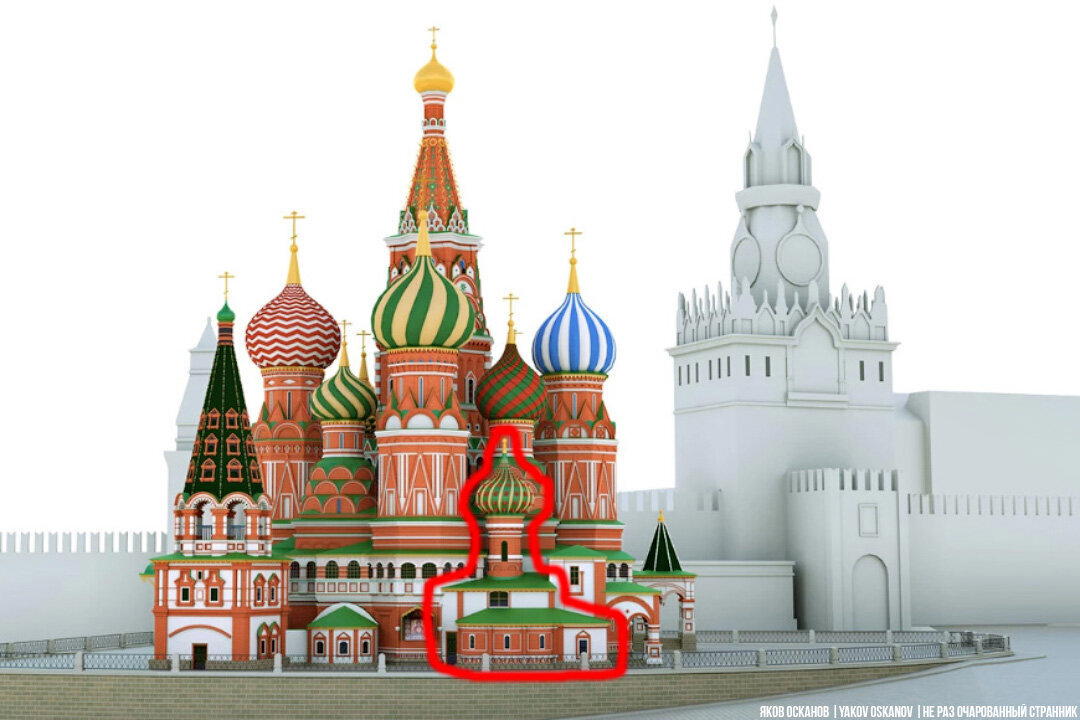

Дом на Пушкинштрассе является одним из старейших домов города и, пожалуй, самым старым в Шельфштадте (Schelfstadt - один из центральных районов Шверина). Типичный для Европейской архитектуры фахверковый дом возведен в 1698, а первые данные о владельцах известны лишь с 19 века. Тогда дом принадлежал семье Хавеманн, которая владела пивоварней. Позже, примерно с 1920 года дом перешел к германо-прибалтийской дворянской семье Бланкенхаген из Риги, производившей знаменитый ликёр Allasch по семейному рецепту. Затем, с 1937 года, в доме располагалась булочная, а в период ГДР находилось производство гальванических элементов, сыгравшее, пожалуй, наиболее трагическую роль в его истории. С 1988 дом пустовал, и в соответствии с тогдашней градостроительной политикой города, должен был быть снесен, но избежал этой участи благодаря протестному движению архитекторов города.

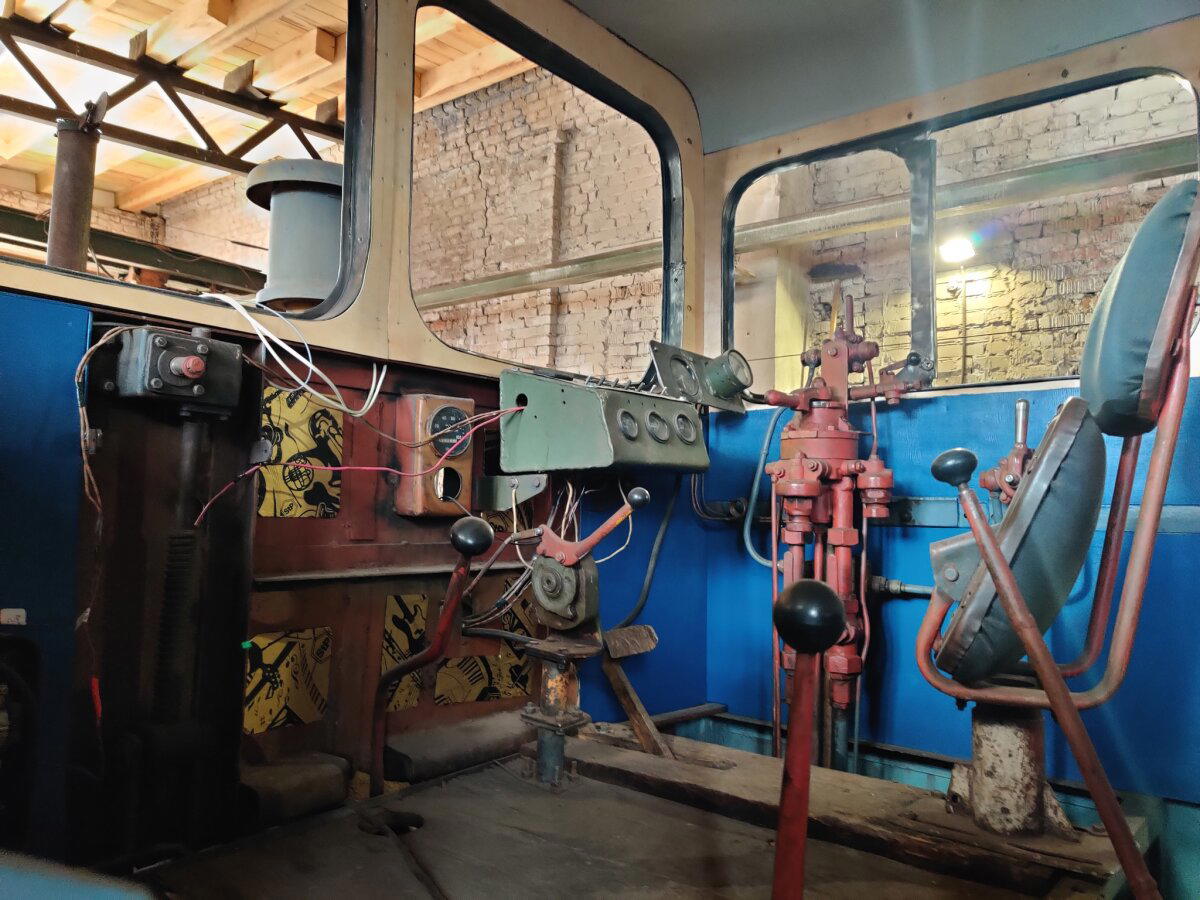

В 2007 появились первые концепты по реставрации, были снесены дворовые постройки, но дальше дело не шло. Мало кто хотел брать на свои плечи такую ношу. Дом представлял из себя руины и к тому же был загрязнен отходами гальванического производства.

Это сейчас даже в теоретическом экзамене по вождению есть вопрос о последствиях загрязнения одной каплей машинного масле, а в начале 20 века мало кто задумывался об экологичной утилизации отходов. В общем, дом был, как говорят немцы – шротт. („Schrott“ – хлам)

Состояние до реставрации - внутренние помещения

Пока однажды один знакомый не обратил внимание Тило на этот дом.

«Mensch, das ist ja was für dich!» (Нем. «Это же как раз для тебя!»)

Однако, позволить себе дом может далеко не каждый. Для простого немца из восточной Германии сумма за покупку дома оказалась неподъёмная. Почти 4 года потребовалась Шёфбеку, чтобы найти и оформить государственные программы финансирования, найти банк готовый дать кредит человеку, решившемуся вложиться в такой рисковый проект - «ядовитый», загрязненный гальваникой дом.

«К этому моменту состояние дома было аварийное. Хватило бы одной снежной зимы, чтобы он сложился» — говорит Тило.

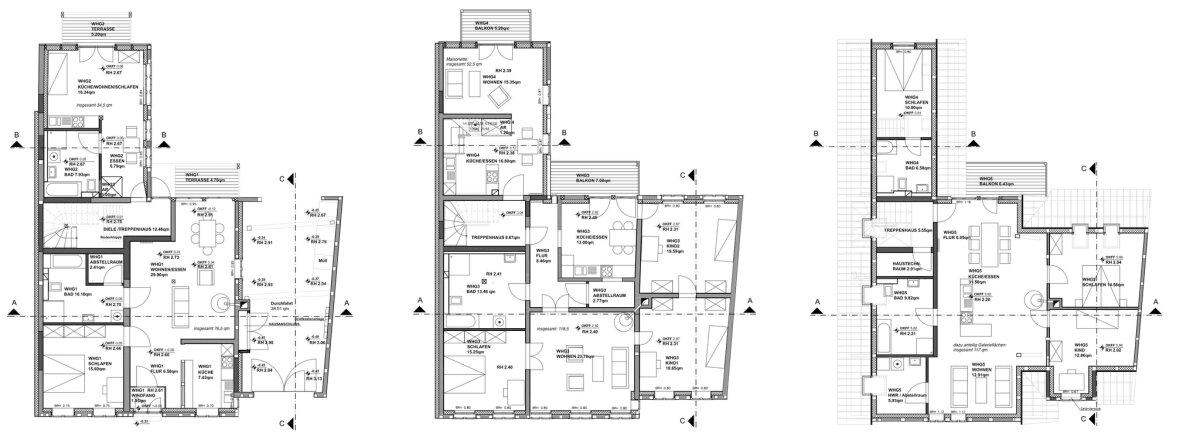

Концепт реставрации, предполагающий размещение в отреставрированном объекте жилые квартир, стал гарантией рентабельности проекта для банка и города.

Планы этажей после реставрации

В ноябре 2013 начались работы по реставрации, а в сентябре 2014 проект был завершен.

Опытными руками ремесленников и обширными знаниями исследователя удалось сохранить и восстановить оригинальные исторические окна и двери, а также деревянные элементы исторического интерьера. Для специалистов фахверковые дома достаточно легки в восстановлении, благодаря своей изученной и довольно простой конструкции. Исправные конструкции были сохранены, а неподлежащие восстановлению заменены новыми, с применением современных и традиционных для фахверка экологичных материалов – дерева, глины. В самой интонации Тило, когда он рассказывает, чувствуется бережное отношение к исторической субстанции дома. Вмешательство в архитектуру и конструктив было максимально ограниченное – проемы попытались сохранить в исторических размерах, без расширений. Большие окна установлены только там, где стены на момент реставрации были уже разрушены или не подлежали спасению.

Новые окна, по историческому образцу

Замена деревянных несущих конструкций, утративших свою несущую способность

Тем не менее удалось сохранить далеко не все. Дворовую стену фасада спасти не удалось и была отстроена новая стена с широкими светлыми проёмами в сад. Для повышения комфортности жилых квартир были достроены приставные балконы

Сад выглядит не очень примечательным. Из-за токсичного грунта была произведена его полная замена на глубину более 1,5 м и уложена специальная пленка предотвращающая дальнейшее загрязнение почвы. На следующие 25 лет был наложен запрет на посадку больших деревьев и кустарников, корневая система которых может повредить защитную пленку.

Так выглядел двор во время нашей первой встречи в ноябре 2022

Официальная смета проекта – 710.000 €, но на некоторые части дома пришлось потратиться дополнительно из своего кармана – более качественнные окна из сибирской лиственницы вместо региональной более мягкой и недолговечной древесины, исторически точная черепица по образцу 19 века.

Цвет фасада тоже исторически обоснован. В городах 19 века фахверковые дома были неким архитектурным моветоном, считалось, что они выглядели слишком по-деревенски. Чтобы придать им городской вид с характерным массивным фассадом их полностью закрашивали однотонной краской.

Сдачей квартир Тило занимался сам. Дело шло не сразу, но со временем в городе появилось больше молодежи и вырос спрос на жилье, так что даже мансардная квартира с нестандартной планировкой и скосыми стенами обрела своих жильцов. Несмотря на то, что сама реставрация заняла чуть меньше года, процесс полного возвращения дома к жизни окзалася не так уж скор и легок.

«Всегда были те кто поддерживал и те кто противоборствовал» – говорит Тило.

Внутренние помещения после реставрации

Сегодня непримечательный мышино-серый фасад успешно скрывает настоящее сокровище культурного наследия. Но те, кому удается заглянуть за него, редко остаются неравнодушными. Сейчас мало кто задумывается о том, какого труда и каких вложений стоил Тило его проект, и даже немного завидуют тому, как ему «повезло отхватить такой удачный и ценный объект в центральной части города». Меня, как архитектора, восхищают такие проекты, а знакомство с Тило лично, стало своего рода вдохновением и для моего будущего проекта.

В заключение, хочется еще кое-что добавить, касательно моего прошлого поста по этой теме.

Некоторыми он, видимо, был воспринят как западная пропаганда и критика всего советского. Но, несмотря на такое важное и влиятельное место политики в нашей жизни, речь не всегда исключительно о ней. Тогда и сейчас, речь идет прежде всего о людях, отстаивающих то что им дорого и занимающихся тем, что им важно.

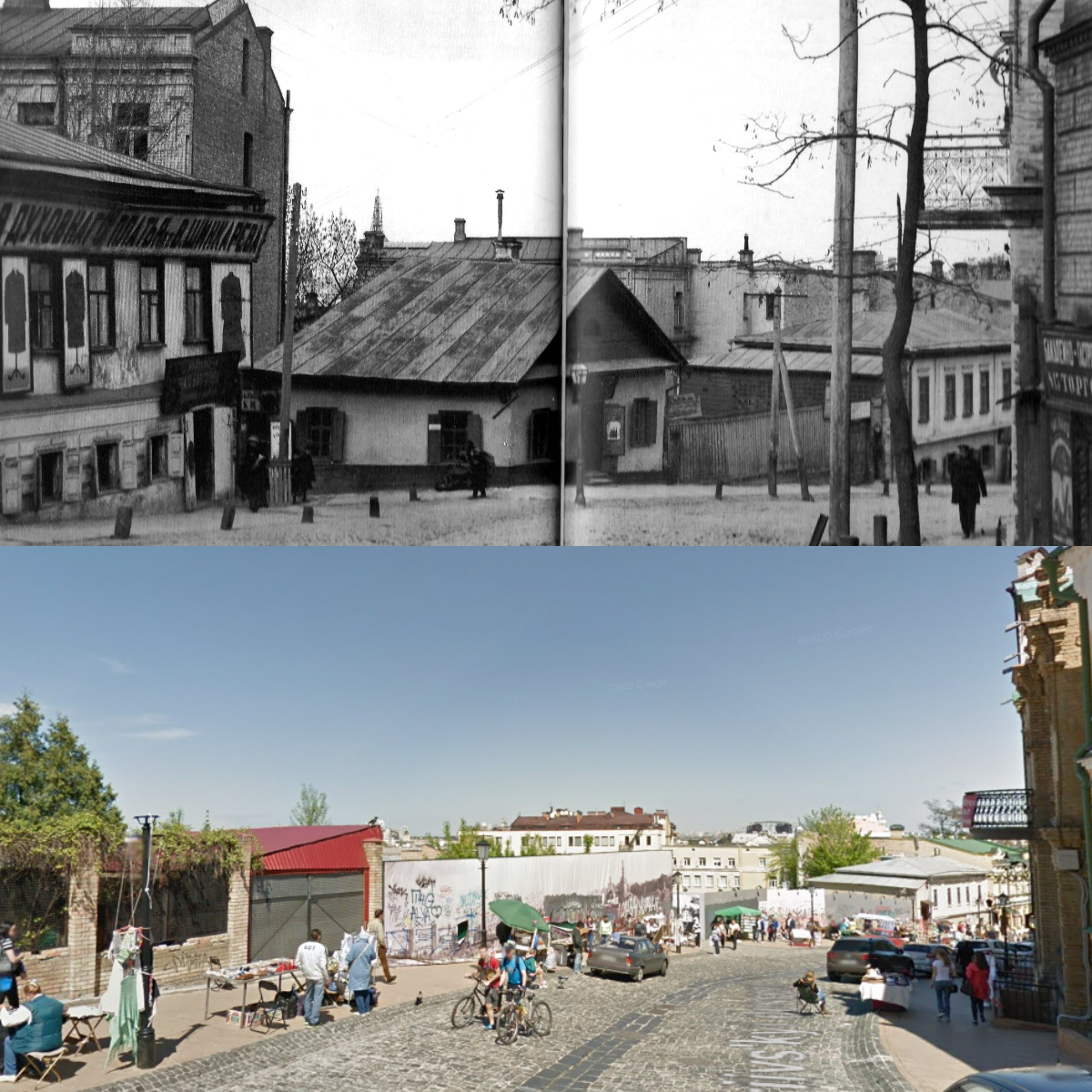

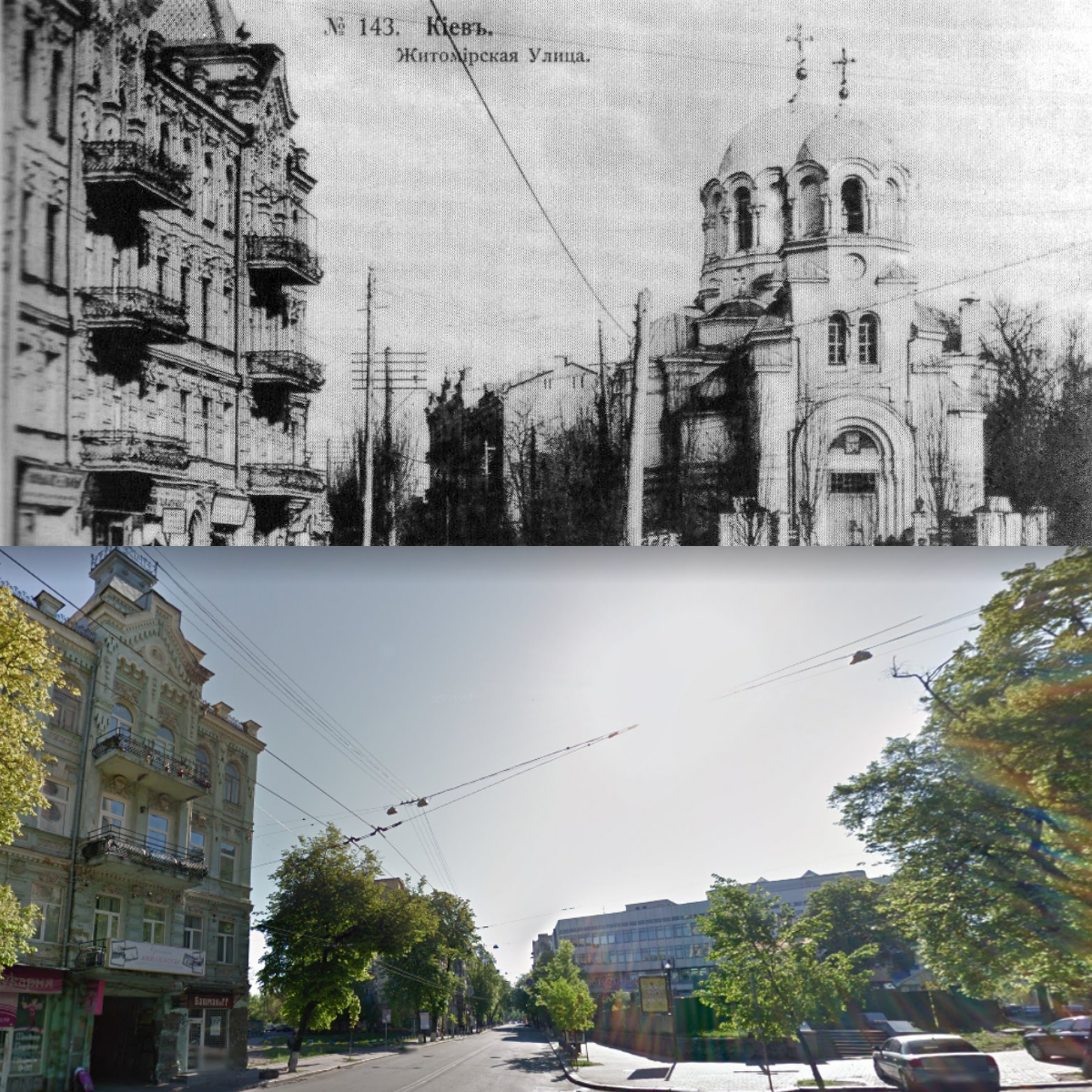

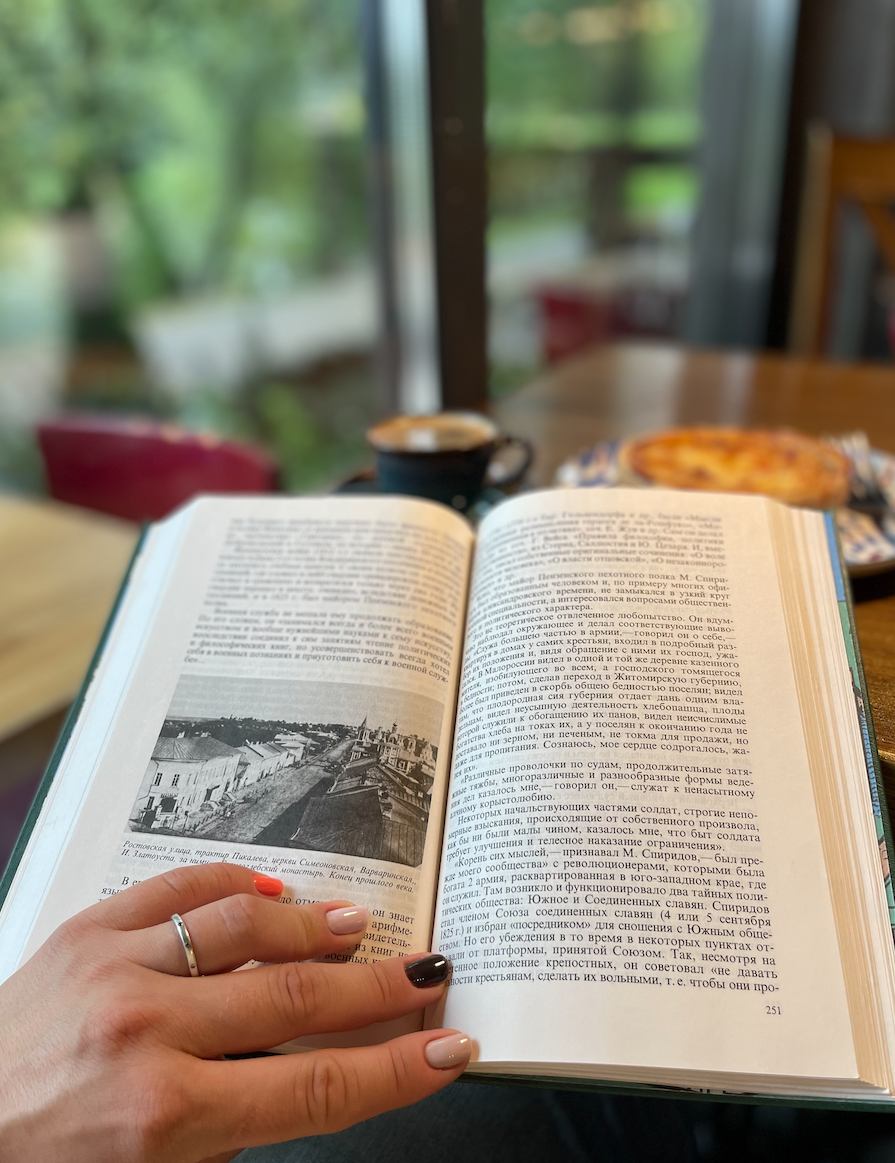

В 1988 во время событий гражданского движения жилищный комбинат подал заявку на снос зданий напротив Пушкинштрассе 20. Но институт охраны памятников эту заявку отклонил, по причине исторического значения этих зданий. Тем не менее дома были взорваны, что и стало началом протестного движения в Шверине. Долгое время эти участки пустовали, а сегодня они обнесенны строительным забором за которым виднеется котлован. Вместо типовых панелек серии "Hagenow", сегодня там планируется возведение элитных квартир класса люкс канадским инвестором, который, вероятнее всего, до последнего квадратного сантиметра использует предоставленное ему городом строительное пространство. Неизвестно какая из двух концепций – социалистическая или капиталистическая – наиболее справедлива по отношению к историческому облику города, но руку, или даже скорей лапу, к этому делу приложила, пожалуй, каждая.

P.S. Наблюдая актуальные изменения и бунДы на Пикабу, в очередной раз убеждаюсь в правильности моего решения вести независимый от общественных и политических бурлений, безрекламный, авторский телеграм-канал. Опять же, никого не принуждаю переходить или подписываться, большинство моих постов будут продолжать дублировать здесь.