Недавно у меня случился рабочий дедлайн, во время которого пришлось одновременно общаться в Microsoft Teams, Whatapp, Telegram, по электронной почте и просто по телефону с двумя десятками людей, всё это сначала на работе с компьютера, потом по дороге домой со смартфона и потом дома с планшета и компьютера. С демонстрацией своей физиономии, рабочих документов и экрана. И я начал вспоминать, как мы дошли до жизни такой и какие были средства связи в начале моей сознательной жизни.

Поскольку я старпёр, детство моё пришлось на 70-е и 80-е годы. Мобильных телефонов, понятное дело, тогда не было (спойлер: были, но не для нас). Но и телефон с проводом был скорее роскошью и привилегией, чем обыденностью. Мои родители купили кооперативную квартиру в 1973-м году, а только через 10 лет у нас появился домашний телефон. До этого в нашем 6-подъездном 9-этажном доме было лишь несколько телефонизированных квартир. За большие заслуги или должности. Например, в нашем подъезде жил лётчик, пилотировавший сверхдальние рейсы в Антарктиду. У них дома телефон был. Конечно, к таким счастливчикам соседи заходили позвонить. Не по ерунде, а если что-то важное. Вызвать «скорую» или милицию, связаться срочно с близкими в сложной ситуации. Иногда оставляли номер таких соседей другим людям, чтобы те могли позвонить и попросить передать какую-то важную информацию. Часто телефонный аппарат ставили специально в прихожей, чтобы зашедшему позвонить соседу не нужно было разуваться и беспокоить хозяев. Если хватало денег, ставили второй параллельный аппарат уже где-нибудь в гостиной, для долгих телефонных бесед.

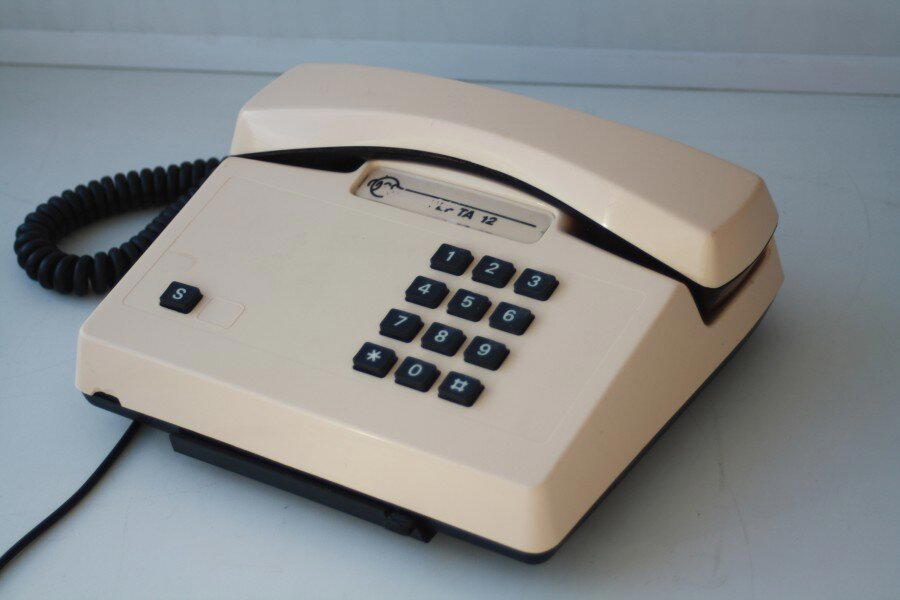

Такой вот типичный домашний телефон моего детства.

Если телефона дома не было и повод для звонка не давал оснований тревожить соседей, то на помощь приходил телефон-автомат. Телефонные будки были повсюду. Это был очень важный элемент городской среды и общественной жизни. В них грелись зимой, пережидали ливень летом, целовались с девушками, использовали как ориентир для встреч. Ну и звонили, конечно. Звонок стоил две копейки и был ограничен по времени, но если доплатить когда прозвучит сигнал, то можно продлить. «Двушка» (монета в две копейки) обязательно должна была быть в кошельке или кармане, лучше не одна. Можно было заплатить двумя однокопеечными монетами, а если совсем припёрло, пожертвовать 10 копеек – она была размером как 2. Автоматы часто были неисправны и «съев» монетку соединения не устанавливали, так что лучше было иметь запас. Некоторые автоматы вообще не работали, поэтому работающий, да ещё и не занятый приходилось искать, а когда свободной кабинки не было ждать, пока закончат говорить.

Вот такая типичная картина. Кто-то звонит, кто-то рядом ждёт своей очереди.

А это телефон-автомат в естественной среде обитания. В меру ржавенький и с рисунками гвоздём.

Ну и конечно в организациях телефоны тоже имелись далеко не на каждом рабочем месте. Обычно у начальников или один на отдел или цех. Говорить по личным вопросам не приветствовалось, но если что-то важное и срочное, то, конечно, звонили. Если мне нужно было связаться с отцом или матерью в течение рабочего дня, то можно было позвонить и, если дозвонишься (а когда телефон один на отдел он занят почти всегда), попросить позвать родителей к телефону. Но для этого нужны были серьезные причины, так что обычно со своими проблемами приходилось справляться самому.

Кстати, сейчас уже растёт поколение людей, не умеющих пользоваться дисковым телефонным набором. А тогда телефонный аппарат с кнопочками я видел только на картинках в журналах.

В общем случае позвонить можно было только в пределах своего города. Телефонная связь между городами была делом ещё более непростым. На современных (тогда) АТС была возможность автоматического (т.е. без участия человека-оператора) набора междугородних телефонных номеров. Нужно было набрать «8», подождать длинного гудка (это значит, звонок переведён на междугородний коммутатор) и дальше набирать номер с кодом города. Если местная связь оплачивалась по фиксированному тарифу, не зависимо от времени разговоров, то междугородние звонки по времени. И раз в месяц по почте приходил счёт за междугородние звонки. Это был практически единственный уже готовый счёт за услуги в то время, для всех остальных платежей нужно было самостоятельно посчитать сумму и заполнить квитанцию.

Но возможность эта была далеко не везде. Если не было автоматической связи, то можно было позвонить через оператора. Для этого существовал короткий номер «07».

Для меня эта ночь вне закона

Я пишу по ночам больше тем

Я хватаюсь за диск телефона

И набираю вечное ноль семь.

Оператор принимал заказ, дозванивался на заказанный номер (если он занят, делал несколько попыток), звонил обратно инициатору звонка и коммутировал вручную линию.

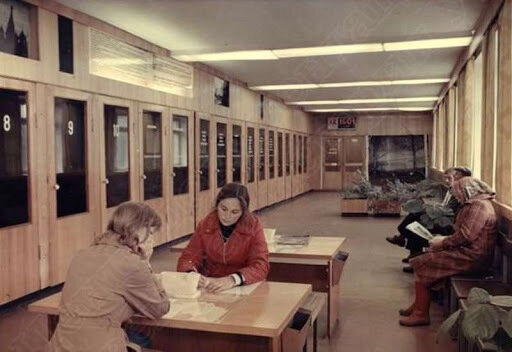

Ещё хуже, если домашнего телефона у вас не было или он был недоступен, например, в поездке в чужом городе. С обычного городского «автомата» по межгороду позвонить было нельзя. Существовали специальные междугородние автоматы, которые в крупных городах встречались в местах типа вокзалов и аэропортов. Они принимали монеты разного номинала, давали сдачу, имели сложные инструкции по пользованию и тарификации. Их изображений (какими я их помню) я не нашёл. Но чаще пользовались переговорными пунктами при почтах. На почтовых отделениях обычно было написано «Почта – Телеграф – Телефон». Надо было прийти, отстоять очередь желающих позвонить (особенно большие очереди были на курортах), заполнить бланк с номером телефона, внести аванс, после чего оператор дозванивался до заказанного номера и приглашал в кабинку для переговоров, где стоял телефон без номеронабирателя. Разговор оплачивался по времени, оператор влезал прямо в разговор двух человек, сообщая что оплаченное время подходит к концу. Можно было попросить продлить разговор.

Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря!

Самое главное - впереди, поймите

Переговорный пункт. Это большой, в основном было 4-5 кабинок.

А что делать, если надо связаться с человеком, у которого телефона тоже нет? Ну, во-первых, почта. Если не срочно, конечно. Писали письма. Писали родственникам, хорошим друзьям. Писали из армии, длинных командировок, стройотрядов. Рассказывали что произошло в жизни. Писали ответы, ответы на ответы и ответы на ответы и ответы. Письма часто читались дома вслух, это было как блог сейчас почитать, только гораздо круче. Старые письма от близких людей хранили и даже иногда перечитывали. Иногда переписывались даже с людьми, которых никогда в жизни не видели – просто как способ расширить кругозор и узнать, чем живут в других частях страны.

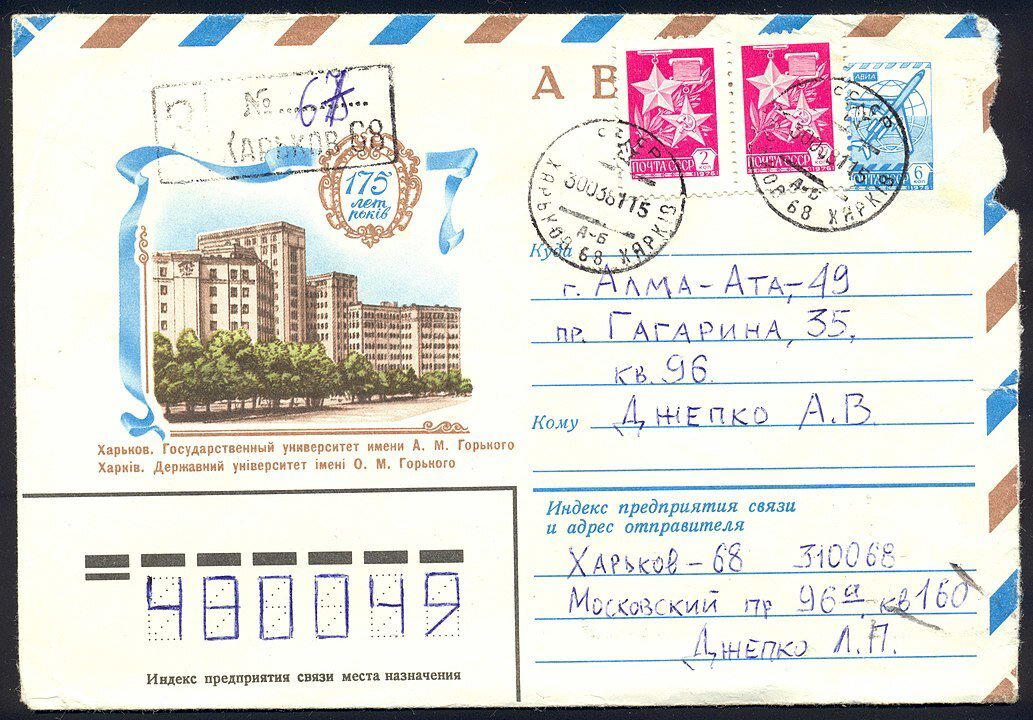

Доставку писем оплачивали почтовыми марками, письмо опускали в почтовый ящик, которых было много – не только на почте, но и у магазинов, учреждений и даже просто на фонарных столбах.

Почта работала и тогда не быстро, письма ездили в основном поездами, в почтовых вагонах, которые цепляли к самым неторопливым составам. Месяц – обычный срок. Если хотелось быстрее, то можно было послать подороже, авиапочтой. Для неё были специальные конверты. Авиапочта доставлялась в среднем быстрее, но гарантий не было, могла также ехать месяц.

Если много писать было не о чем или лень, слали открытки (это сокращение от «открытое письмо», если кто не знает). Ими чаще всего поздравляли с праздниками. Заранее, за пару недель до официальных праздников или каких-то дат родственников и друзей нужно было не забыть купить открытку, подписать и опустить в почтовый ящик. Разумеется, в нужный день она могла приехать только случайно, обычно поздравительные открытки начинали приходить за неделю до нужной даты и ещё приходили неделю-две после. А иногда запоздавшие и через месяц. Открытки тоже хранили, иногда встречались интересно оформленные, хотя чаще однотипные уныло-пафосные, особенно посвящённые государственным праздникам.

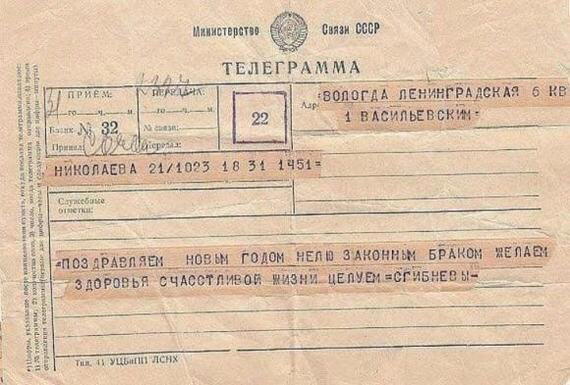

Но срок от пары недель до месяца годился только для маловажной и не срочной информации. А если срочно? – Телеграмма. Идёшь туда же, где «Почта – Телеграф – Телефон», стоишь в очереди (ну а как еще?), заполняешь бланк, оплачиваешь и твоё сообщение уходит в телеграфное отделение адресата по проводу азбукой Морзе. Там телеграфный аппарат печатает буковки на бумажную ленту, телеграфистка ножницами эту ленту режет, клеит канцелярским клеем на картонный бланк и отдаёт почтальону. И почтальон бежит доставлять. В отличие от писем, которые разносили раз в сутки, телеграммы носили более-менее когда они пришли и отдавали адресату в руки. Если адресата дома не было, засовывали в щель двери или отдавали соседям (почтальоны обычно хорошо знали свой участок и даже кто с кем дружит, хотя соседи почти всегда готовы оказать мелкую услугу друг другу). Конечно, с каждой телеграммой почтальон тоже не бегал, просто не успел бы и время доставки обычных телеграмм вполне могло быть до полсуток. Если надо совсем срочно, за дополнительные деньги можно было отправить срочную телеграмму или «молнию». Принципиально то же самое, но она и передавалась приоритетно, и почтальон относил её сразу, как в отделении её приняли.

Вот так телеграмма выглядела для получателя.

Телеграфные сообщения оплачивались по количеству слов, а знаков препинания в телеграфном коде не было. Поэтому телеграммы звучали специфично – часто союзы и предлоги из текста выкидывали для экономии денег, а знаки препинания, если они были, телеграфист заменял аббревиатурами типа «ТЧК», «ЗПТ», «ВСК» и т.п. Даже существовали анекдоты про стиль написания телеграмм:

В Одессе умер еврей Изя. Родственники решают, как бы подешевле сообщить об этом печальном событии родным. Послали телеграмму «ИЗЯ ВСЁ». В ответ приходит телеграмма: «ОЙ».

Телеграммы активно использовали учреждения, предприятия и органы власти. Чтобы не бегать на телеграф и не заполнять бумажки существовали сети автоматической телеграфной связи, к которым крупные предприятия и организации были напрямую подключены. У абонентов стояли специальные продвинутые телеграфные аппараты с возможностью набора номера адресата по типу телефонного и автоматической печати входящих сообщений на нормальную бумагу. Организации, имеющие международные контакты имели подключение к международным сетям такого типа.

Понятно, что простым гражданам такие услуги были недоступны, поскольку требовали отдельной телеграфной линии и сложного и дорогого аппарата. Но в некоторых городах предоставлялись услуги отправки телеграмм по телефону, через оператора на специальном номере.

Ну и ещё один недоступный простому человеку вид связи, о котором я в подробностях узнал уже когда стал взрослым – мобильная телефонная связь системы «Алтай». Она предназначалась для органов власти и служебных нужд крупных предприятий, существовала с 1960-х и до начала 2010-х годов. Телефоны устанавливались в служебных автомобилях и работали через ретрансляторы, которых в отличие от современных сотовых сетей было немного – обычно 1 на город. В 90-х годах к системе «Алтай» стало возможно подключиться частным лицам, но быстрое развитие сотовых сетей более совершенных зарубежных стандартов вскоре сделало это бессмысленным.

Телефонный аппарат системы «Алтай»

И ещё один способ связи я забыл. Можно было прийти под окно к другу и закричать: «Мишка! Выходи гулять!» А если этаж не высокий, то ещё и снежком в окно кинуть, чтобы внимание привлечь.

Отсутствие быстрой и доступной связи очень и очень отражалось на жизни и человеческих отношениях. Во времена моего детства люди жили часто не зная, что происходит с их даже самыми близкими родственниками. Уходя на работу, уезжая в командировку или отдыхать человек пропадал в неизвестности. Часто даже в критической ситуации с человеком нельзя было связаться – просто неизвестно куда звонить и писать. Конечно, люди старались дать о себе знать или оставить какие-то контакты, но даже самый ответственный человек, заботящийся о спокойствии своих близких и интересующийся их жизнью, зачастую за неделю командировки делал пару телефонных звонков или посылал пару телеграмм. «Добрался хорошо. Устроился. Целую». «Вылетаю завтра рейсом таким-то. Встречайте». Вот и всё общение, это считалось нормальным. Люди гораздо более ответственно относились к своим договоренностям и аккуратнее к чужому времени. Назначив встречу на определённое время нельзя было в последний момент её отменить, сменить место и время. Многие дела и встречи планировали за несколько дней, когда была возможность пообщаться. Утром в семье договаривались, кто и что должен купить и сделать, когда и куда приехать, где встретиться, предупреждали о планах. Приезжающих из других городов ждали целый день или дольше – хорошо если есть дома телефон и позвонят с вокзала, а может быть некуда, а поезд опоздал или самолёт задержался. Иногда была известна только дата приезда и то не точно, и я целый день ждал папу из командировки, а он приезжал только поздно вечером, когда мне уже было пора спать. Зато каждая встреча, каждое завершившееся ожидание, каждая телеграмма, каждое понимание что дорогой тебе человек, наконец, вернулся и неизвестность прошла давали такие эмоции, которые сейчас, наверное, мы не испытываем никогда.

Все иллюстрации взяты из интернета.