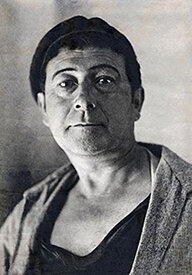

Биография и картины Александра Николаевича Волкова.

Александр Николаевич Волков — выдающийся русский и советский живописец, график, поэт, художник театра. Автор жанровых и тематических картин, портретов, пейзажей, натюрмортов, абстрактных композиций. Рисовальщик, патриарх школы изобразительного искусства Узбекистана. Учился на естественном факультете Петербургского университета (1906-1908). С 1907 года посещал частную студию Д.Бартинкера в Петербурге. Учился в высшем художественном училище при Академии Художеств (1908-1911) у В.Маковского, в частной школе М.Бернштейна (1910-1912) у Н.Рериха, И.Шервуда, в Киевском Художественном училище (1912-1916) под руководством Ф.Кричевского. Испытал влияние М.А.Врубеля. Участник выставок с 1920 года. Член объединений и участник выставок АХРР (Ассоциация художников революционной России), АХР (Ассоциация художников России) (с 1927), “Мастера Нового Востока” (с 1928), Ташкентского объединения АРИЗО (с 1930). Был организатором “Бригады Волкова”, объединившей ряд художников Узбекистана. В 1924 года - участник “Первой дискуссионной выставки объединений активного революционного искусства”. В 1919 году был директором Государственного музея искусств Средней Азии, в 1922 году - руководитель “Пролеткульт-театра”. Преподавал в художественных учебных заведениях Ташкента.

Картины Александра Николаевича отличались глубоким философским содержанием и уникальным стилем, который сочетал в себе элементы реализма, символизма и восточного искусства. Его творчество, пронизанное глубоким пониманием человеческой природы и любовью к родной земле, и в наше время находит отклик в сердцах многих поколений. Волков сумел соединить в своих работах восточную и западную культурные традиции, создав уникальный художественный язык, который и по сей день вдохновляет и восхищает. Он умело сочетал элементы русского авангарда, европейского модернизма и традиционного восточного искусства. В его работах можно увидеть влияние кубизма, экспрессионизма и примитивизма, а также мотивы и техники, характерные для среднеазиатского искусства. Художник часто обращался к сценам повседневной жизни Средней Азии, изображая базары, чайные, ремесленников, музыкальные и танцевальные представления. Волков славился яркими, насыщенными цветами, которые подчеркивают экзотику и красоту Востока. Его картины, наполненные эмоциями, яркими образами и глубоким смыслом, стали отражением не только его времени, но и важными свидетельствами человеческих переживаний. Полная искренности и динамики его живопись продолжает впечатлять и вдохновлять новые поколения.

В течение своей долгой карьеры Волков создал множество произведений, которые продолжают внушать восхищение и любовь к искусству. Его работы были представлены на выставках как в России, так и за границей, что говорит о его значительном вкладе в художественный мир изобразительного искусства.

"Гранатовая чайхана" была создана в 1924 году и отражает увлечение художника национальными темами, бытом и культурой Средней Азии. В этой картине Волкова сливаются черты востока, модерна, кубизма и абстракции. На картине Волковым изображены три восточных мистика, погружённых в ритуал взаимодействия с параллельным миром. За их спинами находятся три музыканта, которые игрой на своих трёх инструментах помогают создать благоприятную атмосферу для открытия пути между мирами. Цвет граната на Востоке символизирует иной мир, запредельный мир, мир, который не может видеть непосвящённый в таинство человек.

Картина Александра Николаевича Волкова "Испания", написанная в 1937 год, изображает сцену из гражданской войны в Испании. Женщина с флагом — центральная фигура картины, она выражает силу и решимость, её поза и выражение лица передают дух сопротивления. Этот образ символизирует героизм и стойкость испанского народа в борьбе против фашизма. Картина выполнена в стиле, сочетающем элементы реализма и экспрессионизма, что позволяет зрителю прочувствовать всю глубину и напряженность изображенного момента.

Картина "Чайхана" 1920г. изображает традиционное место встреч и отдыха, характерное для Средней Азии. Чайхана – это своего рода общественное заведение, где люди собираются для общения, отдыха и чаепития. На картине можно увидеть троих мужчин, сидящих вокруг низкого столика, на ковре и подушках. Их позы и жесты передают атмосферу неторопливого общения и расслабления. Картина "Чайхана" передает не только визуальное восприятие сцены, но и атмосферу, чувства и дух того времени и места. Волков через свою работу стремится показать красоту и уникальность восточной культуры, ее традиции и образ жизни.

В настоящее время работы Александра Николаевича имеют высокую востребованность среди коллекционеров мира, вот некоторые данные по итогам продаж, полотно «Дети-музыканты» было продано за $3 168 165, торги состоялись на аукционе в Bonham’s (Лондон) в 2013 году, второе место занимает «Слушание беданы» $1 427 049, следующее полотно «Свадьба» стоимость которой составила $796 112 , «Мазары под луной» 433.000 фунтов и «Горная река Кок-Су» 337.000 фунтов в целом по данным мировых аукционов было продано более 60 работ мастера со средней стоимостью в 400 000 долларов. И подлинники только набирают в цене.