Культура безмолвствующего большинства-2, или ответ на комментарий

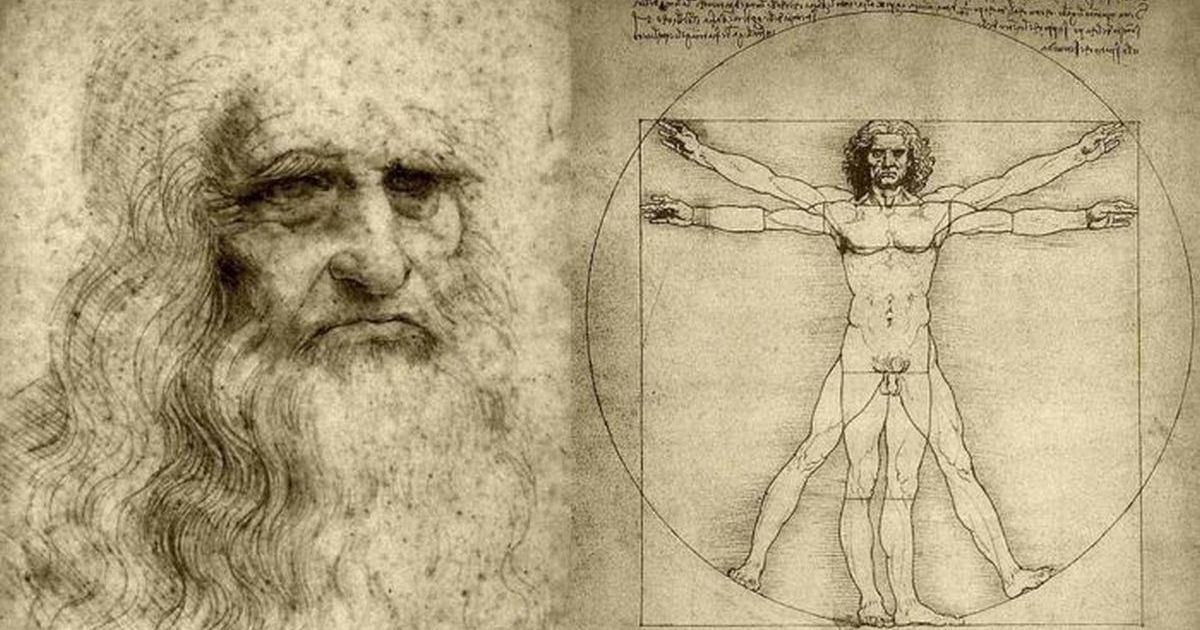

Мне не нравился раньше и не нравится сейчас идея фильма "Человек эпохи Возрождения" "осовременивать" литературные сюжеты и лихо "разбирать" на диагнозы переживания героев тех или иных эпох, отделенных от нас значительным промежутком времени.

Когда преподаватель провел аналогию между тем, как Гамлет "закадрил" Офелию, а потом "бросил ее", все это воспринимается на уровне понимания нынешних реалий и с учетом "багажа" нынешних установок и представлений о значимости тех или иных вещей.

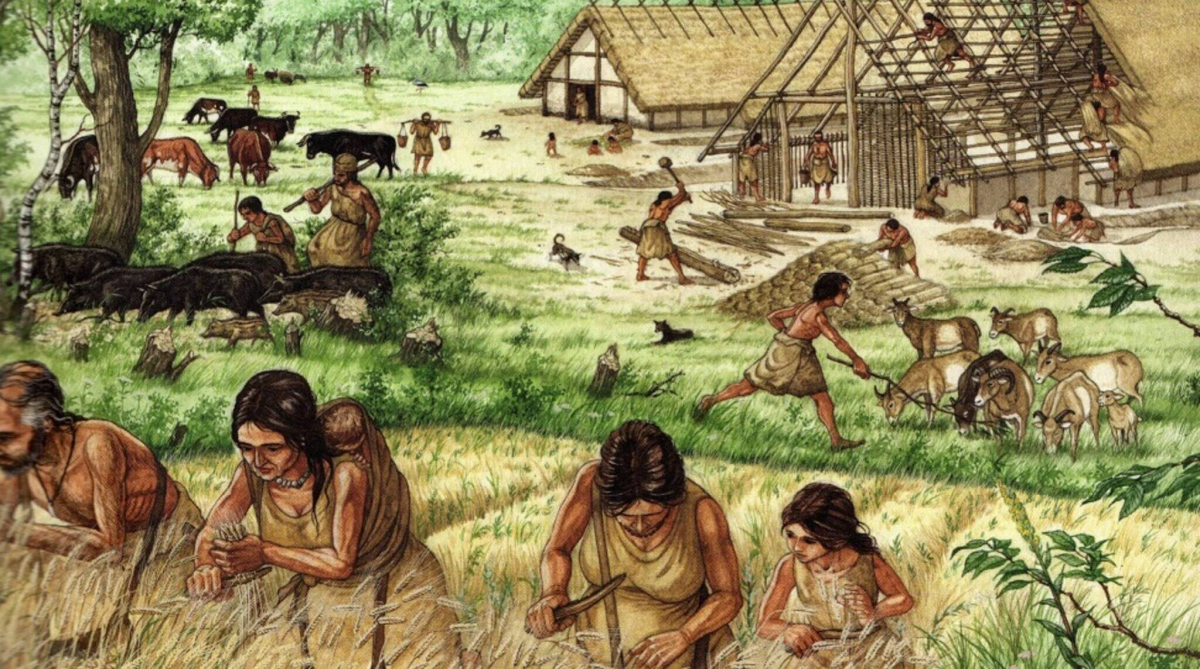

В каждую эпоху господствовали те или иные представления об окружающем мире, о течении времени, о месте человека в окружающем мире и вообще, насколько понимание "человека" было индивидуализированно.

Упрощение литературных текстов, созданных в другую эпоху, с иными моральными установками, и иными целями должны изучаться в контексте именно той исторической эпохи. Т.н. Zeitgeist.

Лучше всего необходимость в применении иных методов и оценок применительно к произведениям искусства других эпох объяснена в таких научных трудах, как "Элементы средневековой культуры" Бицилли, "Категории средневековой культуры", "История и сага", Гуревича, Арнонкур "Музыка языком звуков"

То, как наше мнение о человеке и его месте в окружающем мире сильно отличаются от взглядов людей взглядов средневековья ясно написано уже в начале книги "Элементы средневековой культуры" Бицилли.

Мир, открываемый старыми мастерами, выглядит так, что для приятия его приходится отрешиться от всех наших представлений о жизни. В пределах одной и той же рамы заключены длинные истории; события, отделенные одно от другого целыми эпохами, развертываются здесь в одном плане, художник заставляет вас обозревать одновременно настоящее, прошедшее и будущее, созерцать сведенными вместе мещанскую повседневность городской жизни, трагическую буффонаду преисподней с ее смешными ужасами и экстазы блаженных в небесных чертогах. Все одинаково реально, одинаково четко выписано; ни малейшего намека на грани, отделяющие «подлинное», то, что «всегда бывает», от призрачного, воображаемого. То, что мы привыкли размещать по категориям опытного и метафизического, чувственного и сверхчувственного, данного и умопостигаемого, здесь уживается рядом, взято в общей плоскости, представлено с одинаковой степенью плотности, осязаемости, предметности. Целостного воззрительного впечатления такая картина не оставляет вовсе. В ней невозможно ориентироваться — по крайней мере, руководствуясь нашими принципами ориентировки; отдаленное берется в том же масштабе, что и близкое; нередко фигуры переднего плана даже меньше помещенных на заднем. Во всяком случае, Богородица с Младенцем всегда будет в несколько раз больше обступивших ее святых, здания — храмы, замки — в несколько раз меньше, чем следовало бы по сравнению с человеческими фигурами. Никакой согласованности даже между частями одного и того же объекта: здание, например, может быть изображено в ракурсе, а лестница его — в лицевом плане, так что законы линейной перспективы нарушаются на каждом шагу. Воздушной же перспективы просто-напросто нет. Всякий предмет окрашен «своей» краской, деревья везде одинаково зелены, нимбы святых сверкают одинаково добротной позолотой, лица выкрашены в «телесный» цвет. Каждый предмет и каждая деталь существуют «для себя» и «в себе», как бы вне окружающего пространства. Картину надо рассматривать по частям и, фиксируя одну часть, отвлекаться от всех остальных. При таком рассматривании скоро наступает утомление, тем более что зрителю начинает приходить в голову, не теряет ли он даром времени. Он открывает, что в десятках фигур святых мучеников, пророков, апостолов, ангелов, в сущности, воспроизводятся два-три типа; первое впечатление пестроты и сложности заменяется впечатлением монотонности и однообразия. Странный, непонятный для нас, сбивающий с толку мир! Впрочем, что же тут непонятно?

Просто-напросто эти художники, дети «варварской эпохи», еще не умели наблюдать и не умели передавать наблюдение. Так объяснял себе дело уже Вазари*, таково ходячее объяснение и в наши дни. Иные находят даже особую привлекательность как раз в этой «неумелости».Однако, если вдуматься, здесь-то и заключается загадка. Неужто в самом деле творцы пусть устарелых, но великих в свое время научных построений и грандиозных политических систем были в других отношениях столь «неразвиты»? Неужто никто в то время не видел кричащих нелепостей в рисунке, перспективе на этих картинах, нелепостей, бьющих нам в глаза? Неужто не знали даже такой элементарной истины, что человек меньше дома? Если знали, то как же они могли удовлетворяться этим искусством? За отсутствием лучшего?Но что мешало им создать лучшее? Что собственно, значит и в чем состоит эта «неумелость»? Отсутствие технической сноровки? Неопытность руки? Как это примирить с высоким каллиграфическим совершенством миниатюрных заставок или с архитектурным совершенством исполинских соборов? Если дело не в уровне «техники», то в чем же? Быть может, их изображение мира было вполне адекватно его восприятию? Как же они видели мир? И каким они его мыслили?

Далее А.Я.Гуревич в своей книге "Категории средневековой культуры" раскрывает эту мысль дальше.

Художественное время и художественное пространство, с которыми мы сталкиваемся в литературе или в живописи, имеют специфические особенности, проистекающие в большой степени не прямо из способов восприятия мира и истории обществом, в котором были созданы эти произведения, а из особых идеологических и художественных задач, возникавших перед писателями, поэтами и живописцами. Например, допустимо предположение, что человек в средние века любил природу и любовался ею (сейчас для нас это лишь допущение, справедливость которого мы пока не обсуждаем), - но автор поэмы или картины мог и не выразить этого чувства и дать совершенно условное изображение окружающей людей среды, исходя из требований религиозно-символического истолкования мира. Поскольку подлинной, высшей реальностью, согласно тогдашним представлениям, обладал не мир явлений, а мир божественных сущностей, то индивидуальные черты видимого мира оказывались недостойными точного воспроизведения, и для их изображения, в той мере, в какой оно все же требовалось, было достаточно прибегнуть к некоторому условному шаблону.

В практической жизни люди не могли не воспринимать глубины пространства и не видеть разницы в объеме и величине тел, расположенных вблизи и вдали от их глаза, как не могли они не сознавать пропорций, однако в средневековом искусстве либо преобладает плоское изображение, либо картина строится на основе "обратной перспективы". Объясняются эти особенности художественного осмысления мира определенными эстетическими и идеологическими принципами, обязательными для средневековых мастеров. Разумеется, самые эти общие установки могут быть истолкованы как симптомы особого отношения к повседневной действительности, и нужно вскрыть породившие подобную эстетику мировоззрение и мироощущение.

Можно ли сомневаться в том, что человек и в средние века отличал близко и далеко от него расположенные предметы и знал подлинную их соразмерность? Однако эти простые жизненные наблюдения не переносились в живопись и эстетической ценности не получали. Центром, вокруг которого располагался мир, изображаемый средневековыми живописцами, был бог. Поскольку подлинной значимостью обладает не то, что видимо физическим зрением, а постигаемая духовными очами высшая реальность, средневековая живопись, отрицая самостоятельность видимого мира, подчиненного сверхчувственным высшим силам, одновременно исходит из презумпции недостоверности человеческого земного созерцания. Зритель в средневековой картине не представляет собой центра, из которого рассматривается реальность. Картина предполагает наличие не одной единственной, но нескольких или многих точек наблюдения. Отсюда - "развернутое" изображение, диспропорция, "обратная перспектива". В картине возможно совмещение изображений двух или нескольких временных моментов живописного повествования. Ансамбль в картине организован на основе соседства, а не по правилам единства. Пространство не членится и не измеряется восприятиями индивида. В силу упомянутых особенностей оно не "втягивает" в себя зрителя, а "выталкивает" его из себя [60].

Также хотелось бы привести цитату из книги музыканта, сторонника возрождения "аутентичности" музыки эпохи барокко", Н.Арнонкура к книге "Музыка языком звуков"

Коренное изменение роли музыки продолжается по возрастающей в течение последних столетий. Это связано с изменением отношения к современной музыке, да и к искусству вообще: пока музыка была важной составной частью жизни, до тех пор отражала современность, поскольку, собственно, была языком, повествующим о невыразимом словами, и понять ее могли только современники. Она изменяла людей — как слушателей, так и музыкантов; создавалась каждый раз заново — соответственно существующему образу жизни и новым духовным потребностям. Старинная же музыка, то есть музыка предшествующих поколений, не могла поэтому быть и не была ни понятной, ни востребованной. Лишь иногда, в исключительных случаях, вызывала удивление своим мастерством.

Когда музыка покинула средоточие нашей жизни, все изменилось: как украшение она должна быть прежде всего красивой. И ни в коем случае не должна беспокоить или ужасать. Парадоксально: мы отвернулись от современного искусства, поскольку оно беспокоит нас, но ведь оно и должно волновать и тревожить. То есть мы не хотим думать, а только стремимся к прекрасному, чтобы избежать серой обыденности. Таким образом, искусство — а в особенности музыку — мы упростили до роли обычного украшения. Теперь возвращаемся к прошлому, к старинной музыке, ибо находим в ней такую желанную красоту и гармонию.

На наш взгляд, такое возвращение к старинной музыке (то есть ко всему, что создано предыдущими поколениями) могло произойти только в результате ряда недоразумений. Теперь востребована музыка «прекрасная», которой современность предложить не в состоянии. Но исключительно «прекрасная» музыка в отдельности никогда не существовала. Категория «прекрасного» является одной из составных всей музыки, и, сделав ее единым критерием, мы вынуждены отвергнуть или проигнорировать все иные составляющие. Это своего рода нивелирование, сведение музыки лишь к «прекрасному», стало возможным лишь с того времени, когда ее не смогли или не захотели понимать как целостность. И как только мы стали воспринимать старинную музыку (которую считаем единственно настоящей) только лишь в качестве милого украшения повседневности — то сразу же перестали ее понимать как единое целое, иначе бы не смогли упростить и свести ее к явлению исключительно эстетического порядка.

Итак, ныне мы находимся в практически безвыходной ситуации: все еще верим в силу и власть музыки, но вместе с тем должны признать, что она оказалась оттесненной на периферию — раньше волновала, сейчас только нравится.

Не случайно сведение музыки к сугубо «прекрасному», чтобы сделать ее общепонятной, произошло именно во время Большой Французской революции. В историческом процессе повторялись периоды, когда старались упростить эмоциональное содержание музыки настолько, чтобы она стала понятной любому. Все те усилия оказались напрасными и привели к новым сложным и разнородным явлениям. Музыка может быть доступной любому только тогда, когда девальвируется до примитива. Или если каждый изучит ее язык.

Самые большие последствия вызвали попытки упрощения музыки и создания ее обобщенного понимания, предпринятые в результате Французской революции. Тогда впервые в масштабе большого государства попытались подчинить музыку новым политическим идеям; тогда же переработали для Консерватории учебную программу, которая впервые в истории музыки была предельно унифицирована. И до сих пор все, кто занимается европейской музыкой, учатся по этой программе, а слушателям — в соответствии с этим — растолковывается: для того, чтобы понимать музыку в целом, нет необходимости ее изучать, а достаточно ощущения «прекрасного». Таким образом, каждый считает, что может взять на себя смелость вынести приговор ценности музыки и качеству ее исполнения—такая убежденность уместна лишь относительно произведений, написанных после революции, но ни в коем случае не музыки предшествующих эпох.

АПД. также можно взять на изучение некотрые статьи и главы из других произведений Гуревича, вроде "История и сага", или

"Время, судьба, миф и история в саге"

чего-то там про женскую персонификацию и концепцию судьбы, в общем, ответ на вопрос "Почему викинги сочиняли стихи, саги и жили так, а не иначе?"