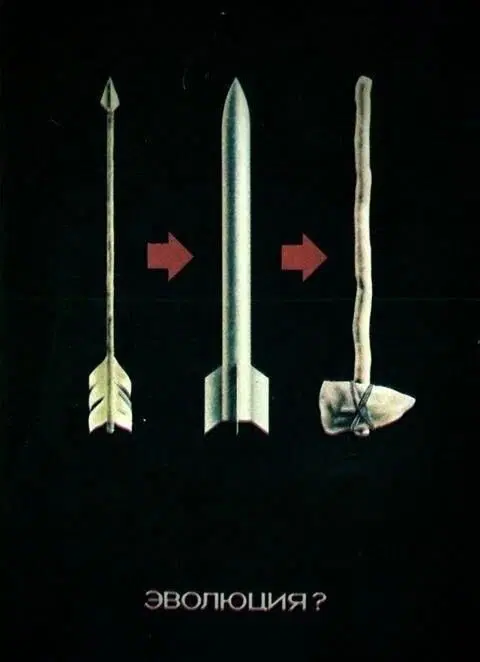

Советский анти-милитаристский плакат "Эволюция?", 1980-е.

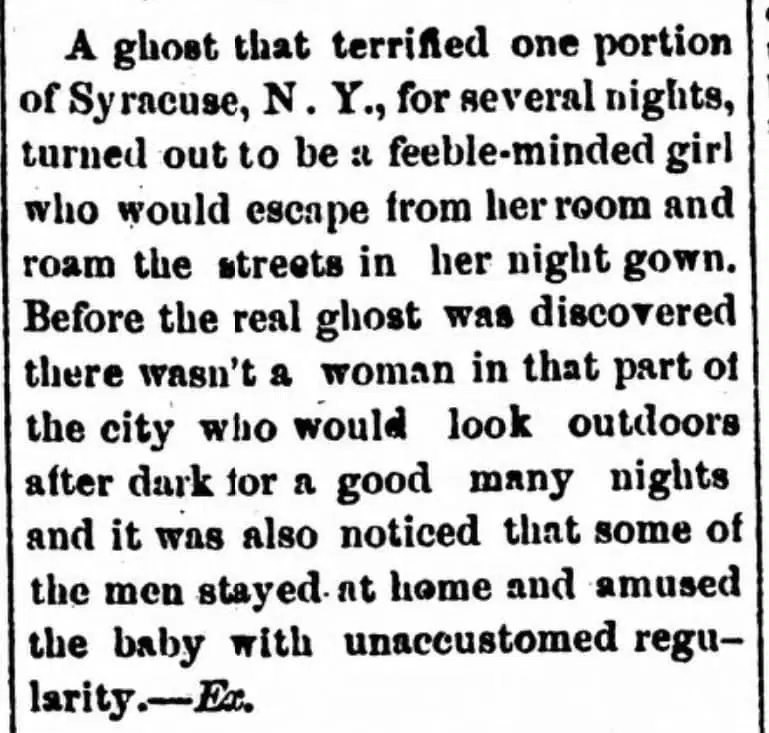

Призрак, который в течение нескольких ночей 1893 года наводил ужас на одну из окраин Сиракуз в штате Нью-Йорк, оказался слабоумной девушкой.

Она сбегала из своей комнаты и бродила по улицам в одной ночной рубашке.

До поимки этого несчастного создания ни одна из женщин не выглядывала на улицу после наступления темноты.

Удивительно, но некоторые (особо храбрые) мужчины с радостью брали на себя женские обязанности и развлекали детей, чтобы лишний раз не выходить из дома.

В 40 году н. э. римский император Калигула, прославившийся благодаря своим эксцентричным поступкам, готовился к вторжению в Британию. Войска были выстроены в боевой порядок на галльском берегу перед Ла-Маншем. Но вместо переправы император отдал неожиданный приказ: атаковать море.

Легионеры, растерянные и озадаченные, били гладиусами по волнам. После этого Калигула велел им собирать ракушки, которые позже были выставлены в Риме на Капитолии как военные трофеи.

Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл прокомментировал событие так:

"Калигула внезапно объявил войну Нептуну — богу морей".

Современники восприняли это как очередное проявление безумия императора. Однако некоторые придворные утверждали: так Калигула наказывал бога за ранее потопленные римские корабли. Якобы их правитель настолько бесстрашный и решительный, что не побоялся бросить вызов самому властителю морей! Да еще и вышел из "битвы" победителем.

Современные историки предлагают иное объяснение. Достоверно известно, что перед походом Калигула усилил армию двумя новыми легионами — это указывает на серьезность его намерения. Но у берегов Ла-Манша император получил тревожные вести: в Риме назревает заговор, а некоторые воины проявляют склонность к мятежу.

Нет сомнений, что солдаты Рима боялись вторгаться в дикую и необузданную Британию, обоснованно считая это предприятие слишком рискованным. И Калигула, понимая, что отправка армии в настоящий бой может привести к восстанию, нашел изящное решение: он наказал солдат унизительным "сражением" с морем, лишив их славы и добычи, но при этом сохранив всем жизни.

Возможно, "безумный" Калигула был расчетливее, чем казалось его современникам.

"Veni, vidi, vici (с лат. — «Пришел, увидел, победил») — известнейшее на весь мир крылатое выражение, автором которого является легендарный древнеримский государственный и политический деятель, полководец и писатель Гай Юлий Цезарь.

Эти три слова, ставшие эталоном лаконичности, родились в 47 году до н. э. после блистательной победы Цезаря над Фарнаком II, сыном могущественного и непримиримого врага Рима Митридата VI Евпатора.

Цезарь прибыл в Понт в критический момент. Фарнак II, пользуясь гражданской войной в Риме, захватил территории, ранее находившиеся под контролем Республики. Решающая битва произошла у города Зела (север современной Турции) — места, с которым у римлян были связаны болезненные воспоминания. Именно здесь двумя десятилетиями ранее отец Фарнака разгромил римскую армию под командованием легата Гая Валерия Триария.

Цезарь, убедившись в бесперспективности переговоров, пошел на рискованный шаг — он повел легионы в бой, несмотря на то, что противник занимал более выгодную позицию на высотах. Неожиданная атака "смяла" основные силы Фарнака всего за четыре часа, а через несколько недель вся военная кампания была завершена. Это был триумф римской тактики над превосходящими силами противника.

Отправляя в Рим донесение о победе, Цезарь понимал: недостаточно просто победить — нужно правильно преподнести результат. Его послание сенату и другу Гаю Матию состояло всего из трех глаголов — Veni, vidi, vici. С помощью этого незамысловатого сообщения Цезарь подчеркнул свою несгибаемую решительность, продемонстрировал абсолютную уверенность в своих силах и сформировал образ непобедимого полководца.

Вернувшись в Рим, Цезарь сделал эти слова центральным элементом своего триумфа. Во время праздничного шествия выражение «Veni, vidi, vici» красовалось на табличках, которые несли перед процессией. Это был мастерский ход — фраза напоминала римлянам не только о победе, но и показывала контраст между быстрыми успехами Цезаря и затяжными конфликтами под руководством других военачальников.

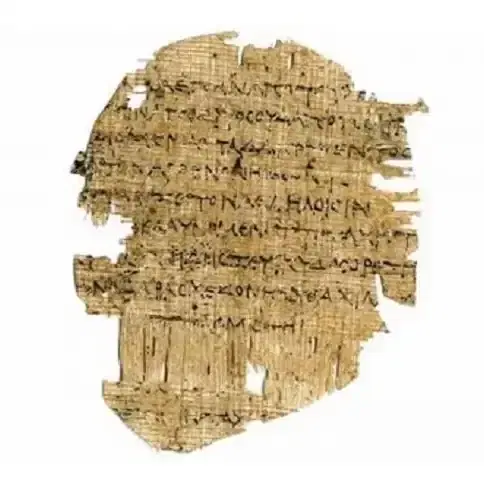

Исследователи говорят, что реклама в человеческом обществе появилась очень давно - примерно 40 тысяч лет назад. Именно тогда люди впервые начали торговать, пока что просто обмениваясь предметами - это, как известно, называется бартер. И сразу стало понятно, что к своему товару нужно как-то привлекать внимание. Продавцы кричали на всю округу, расхваливали свой продукт, возможно - стучали в каменные барабаны или бубны.

А когда люди додумались до письменности, предприимчивые продавцы и ремесленники поняли, что это ещё один способ привлечь внимание к товару. Но письменность ещё и позволяет сохранить информацию на века. Собственно, поэтому мы сегодня знаем, что в Древнем Египте уже примерно в 3000 году до нашей эры существовала самая настоящая реклама.

Продавец Хапу, живший в это время, написал объявление о пропаже раба. За его поимку он назначил награду - слиток золота. И в тексте он не преминул указать, что пойманного раба нужно доставить к нему в магазин, «где ткут самые красивые ткани на любой вкус». Как видим, рекламные слоганы с тех давних времён не особо изменились.

Конечно, такая реклама была рассчитана на высший класс общества, ведь читать в Древнем Египте умели далеко не все: образование было привилегией избранных. Однако реклама существовала и для простого народа: в первую очередь это, конечно, изображения, тем более что рисовать египтяне, как мы знаем, очень даже умели. Не потерял своего значения и громкий голос - продавцы охотно нанимали глашатаев.

А для современных бизнесменов, производителей и продавцов - вот хороший пример того, как не сдаваться в трудные для экономики времена:

Вот уже много лет непременным атрибутом праздников Нового года и Рождества в нашей стране является ёлка. Наряжают её, наверное, почти все. В том числе праздничные деревья ставят и на городских площадях, ради чего ели и сосны городские власти даже воруют у жителей - уже было зафиксировано несколько таких случаев.

При этом почему-то считается, что внедрил новогодние ёлки в нашу страну Пётр Первый, принеся это новшество из Европы. Пётр, конечно, много чего принёс в Россию из «большого мира», хотя и не так много, как принято считать: немало реалий было внедрено ещё до императора; даже первый коммерческий банк в России появился ещё до его рождения - в 1664 году.

С ёлками ассоциировать Петра тоже некорректно. Указ об их введении он, конечно, издал, однако в России его проигнорировали. И дело не в какой-то мистической символике, якобы имевшейся в русской традиционной культуре - вроде того, что ель на Руси издавна считалась символом смерти. Всё было гораздо проще... и забавнее. Начиная с XVI века еловые ветви в России использовались в качестве вывесок для питейных заведений. Существовала даже поговорка - «сходить под ёлку», то есть в пивную, она дожила по крайней мере до девятнадцатого столетия. В петровское время, конечно же, никакого «праздника Нового года» не было - в эти дни отмечали только Рождество, а это священный религиозный праздник; и делать его символом «алкогольное» дерево было как-то неправильно.

В действительности первую в нашей стране рождественскую ёлку поставила в 1817 году Шарлотта Прусская - немецкая принцесса, которая, будучи супругой царя Николая I, превратилась в Александру Фёдоровну.

Вскоре праздничные ёлки продавались в России повсеместно, причём поначалу продавали их в кондитерских лавках и полностью наряженными - в качестве «игрушек» выступали сладости. В этот раз заграничная новинка пришлась народу по вкусу (в том числе и в буквальном смысле) и стала неотъемлемой принадлежностью новогоднего праздника.

А вот ответ на вопрос, который наверняка задают многие: