5000 подписчиков. Обещал рассказать куда я иду все время

Мои вам приветы!

Возможно в лицо вы Владимира Зайцева и не знаете, но голос его определенно слышать должны были. Ну а как иначе?

Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, заслуженный артист России (2014) Владимир Иванович Зайцев родился 28 сентября 1958 года в Свердловске, из чего делаем вывод, что сейчас ему 64 года.

Маленький Володя научился говорить раньше, чем ходить, а дикция была такая, что когда его, трехлетнего, мама привела в детский сад, ему сразу же поручили выучить стихотворение для выступления на утреннике. Читать он еще не умел, но прекрасно запоминал слова на слух и с тех пор стал детсадовской звездой.

Как только Зайцев пошел в школу, его тут же записали в театральную студию, где он успешно был задействован в любительских спектаклях:

В школе из-за моей внятной речи меня заставили стать артистом кукольного театра, а потом вытащили из-за ширмы и велели: «Стой у всех на виду и рассказывай сказку». В общем, с юных лет моя судьба была предрешена. Потом я стал заниматься в драматическом кружке, подростком снимался в кино и уже в шестнадцать лет в родном Екатеринбурге поступил в театральный вуз.

Ему нравилось читать и смотреть исторические фильмы, в будущем он видел себя историком и даже сначала подал документы на исторический факультет Свердловского университета. Но руководитель драмкружка убедила юношу, что его призвание – театр и кинематограф. И Зайцев, сдав все экзамены для поступления на исторический факультет, забрал оттуда документы и стал студентом театрального вуза.

После первого курса выяснилось, что почти все студенты собрались ехать в Москву, поступать в столичные вузы. Владимир поехал за компанию. Мама буквально бежала следом за ним, опасаясь отпускать сына в столицу, Но юноша упрямо повторял: «Все равно уеду!».

Из всей компании в ГИТИС поступили только он и его приятель, Зайцев стал учиться на курсе знаменитого Владимира Андреева. Еще студентом начал участвовать в постановках театра имени Марии Ермоловой, играя Кая в «Снежной королеве», Зилова в «Утиной охоте». Вуз окончил в 1980 году и продолжил выходить на сцену того же театра.

Работал также в Московском академическом театре имени Евгения Вахтангова, московском муниципальном театре «Новая опера».

Кинематографическую карьеру Владимир начал в конце 70-х, с небольшой роли в фильме «Ватага „семь ветров“», следом на экраны вышли картины «Они были актерами» (Зайцев сыграл подпольщика Савватеева) и «Против течения» (исполнил главную роль комиссара Челнокова, убеждающего собственный полк вернуться на фронт).

Далее Владимир стал регулярно появляться в телеспектаклях и новых фильмах, к примеру, в семейной картине «Не хочу быть взрослым» он сыграл лейтенанта милиции Андрея Никитина, а в производственной драме «Лиха беда начало» появился в образе таксиста Сергея Березина.

Несмотря на то, что в большинстве актеру доставались роли второго плана, его экранные герои запоминались характерами и яркой внешностью. Выразительность образов проявлялась в таких фильмах как «Старые молодые люди» (социолог Константин Уваров), «Скандал в нашем Клошгороде» (модельер Петя), «Сибирский цирюльникъ» (адъютант Радлова).

Органичен артист и в ипостаси банкира Александра Арбатова в криминальной драме «Охота на изюбря», и в образе начальника охраны фон Зейдлица в детективе «Статский советник». Работа с режиссерами Владимиром Хотиненко и Дмитрием Месхиевым принесла Зайцеву участие в таких проектах, как «Демон революции», «Бесы» и «Батальонъ».

Амплуа Зайцева не замкнуто на одних и тех же персонажах. Он успешно играет как криминальных авторитетов, так и сотрудников правоохранительных органов, ученых и министров, стилистов и бизнесменов. Так, например, в нашумевшей «Молодежке» актер весьма убедительно сыграл директора спортклуба Вадима Казанцева.

В начале 1990-х годов принимал участие в сюжетах программы «Оба-на!».

С 1994 года озвучивает рекламные ролики (Samsung, Космос ТВ и др.), иногда снимается в них. В дубляж попал в 1997 году по инициативе режиссёра Ярославы Турылёвой. Читал текст в заставках городов и во вступлении в скетч-шоу «Наша Russia» на ТНТ. В 2000-х годах также озвучивал компьютерные игры и впоследствии негативно отзывался о данном опыте.

С 2009 года является официальным «голосом» радиостанции «Пионер FM».

Личная жизнь:

Еще студентом Владимир связал судьбу с начинающей актрисой Галиной Анисимовой. По словам актера, их семейная жизнь, продлившаяся 7 лет, была спокойной и ровной, без страстных всплесков и большой любви.

Все изменилось, когда он поступил в труппу театра имени Марии Ермоловой, куда позже пришла и его жена. В том же театре работала признанная на тот момент прима – Татьяна Шумова. Актриса была замужем, у нее подрастала дочка Лида. Но чувства, которые зародились на сцене во время спектакля «Снежная королева», где Зайцев играл Кая, Анисимова – Герду, а Шумова – Снежную королеву, развивались на глазах всего коллектива.

Когда отношения уже невозможно было скрывать, Владимир и Татьяна развелись со своими вторыми половинками и стали жить вместе. В 1994 году у них родился сын Иван, в 1998 году пара сочеталась браком.

В откровенных интервью супруги признавались, что за тридцать лет совместной жизни их отношения только окрепли, Владимир полюбил Лиду как родную дочь, что было очень важно для Татьяны.

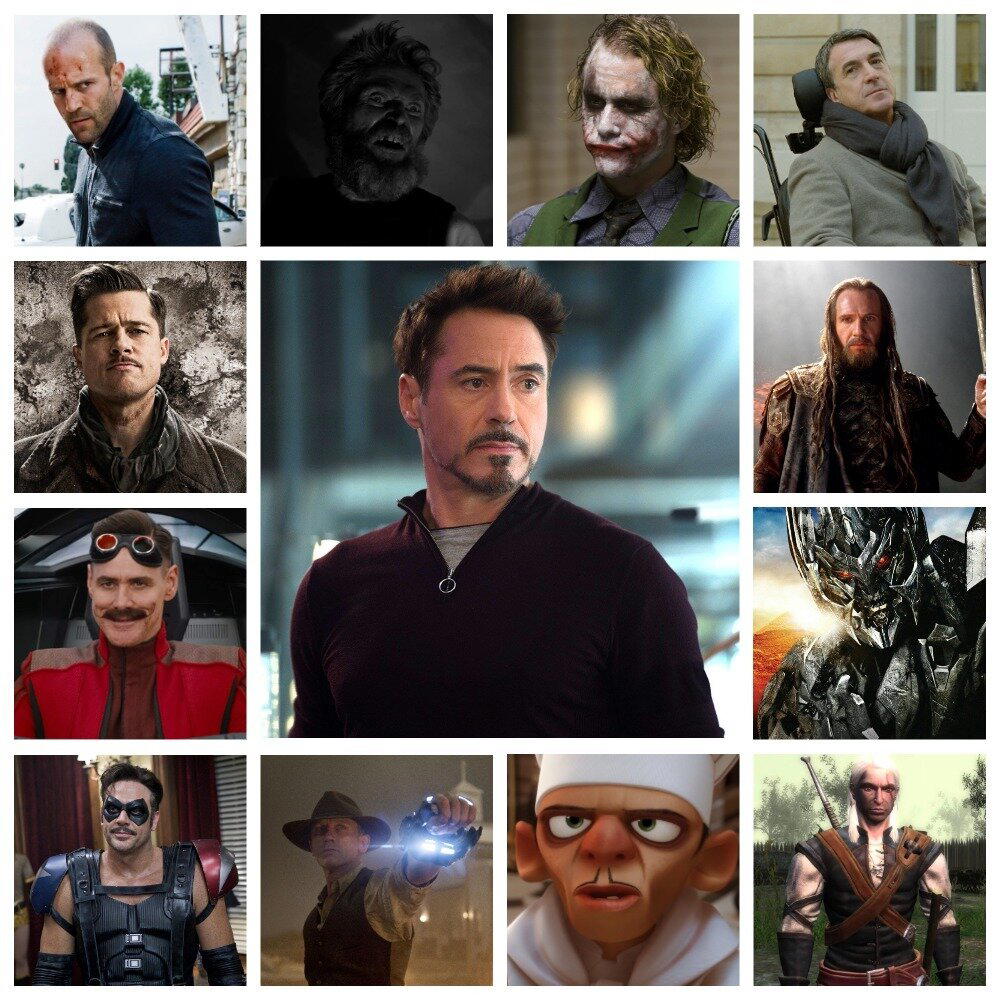

Владимир озвучил более 200 ролей в кино, мультипликации и играх. Среди них: персонажи Роберта Дауни-младшего (все фильмы киновселенной Marvel, где есть Тони Старк, "Шерлок Холмс 1-2", "Впритык", "Судья", "Солдаты неудачи", "Удивительные приключения доктора Дулиттла", "Зодиак"), Джейсона Стетхэма ("Мег: Монстр глубины", "Форсаж 4, 6-9, Хоббс и Шоу", "Неудержимые 1-3", "Шальная карта", "Последний рубеж", "Паркер", "Защитник", "Профессионал", "Без компромиссов", "Механик", "13", "Адреналин 2"), Уиллема Дэфо ("Ван Гог. На пороге вечности", "Великая стена", "История одного вампира", "Воины света", "Не пойман – не вор", "Американская мечта", "Маяк"); Джокер ("Тёмный рыцарь"), Филипп ("1+1"), Альдо Рэйн ("Бесславные ублюдки"), Аид ("Битва титанов", "Гнев титанов"), доктор Роботник ("Соник в кино 1-2"), Мегатрон ("Трансформеры 2, 3, 5"), Комедиант ("Хранители"), Джейк Лонерган ("Ковбои против пришельцев"), Живодэр ("Рататуй"), Геральт из Ривии ("Ведьмак" (2007)) и др.

Картинки посмотрели, теперь можно и видео:

Все посты в рубрике собраны в серию - заходите, смотрите, читайте!

До новых встреч, друзья!

Игроков «Кэпс» спросили как они спят: в носках или без? Получилось почти единогласно, но кое-кто как обычно выделился — уже догадались кто? Конечно Кузя (Евгений Кузнецов)

Телеграм-канал Ozzysports — https://t.me/ozzysports/4952

Доведем технику выполнения до автоматизма!

Проще всего начать с выполнения неполных перекатов через плечо назад-вперед. Можно их выполнять с опорой на плечо и на противоположную руку, а можно только на плечо. Желательно каждый раз делать через другое плечо. Если же нужно натренировать конкретную сторону, тогда через нее и работаем.

Когда всё будет получаться отлично, можно начать выполнять уже полные перекаты в присед туда-обратно.

А уже далее катаемся из положения стоя определенное время, например, 30–40 секунд.

С техникой самих перекатов вы можете познакомиться в предыдущих постах.

Добрый день. С вами BlackAsianJew. Я ремонтирую кофемашины. В Москве. Продолжаю тему про кофемашины.

Небольшое лирическое отступление. Я хочу отметить, что машины я рассматриваю исключительно с инженерной стороны. То есть такой субъективный параметр как “вкус” я рассмотреть не могу. Для меня есть только инженерная сторона вопроса. То есть работа механической и электрической части, ее износ и периодическое обслуживание. По параметрам, которые влияют на вкус я могу только говорить об экстракции и тому, сколько самого кофе можно насыпать в стакан заварника. Благо что на просторах ютуба есть не один десяток блогеров, которые будут с упоением вам рассказывать о том, какая условная Нивона говно по сравнению с суперскими рожками Lelit за те же бабки.

Красивая же?)

Во-первых я не пробовал кофе из рожка Lelit, который был бы приготовлен профессиональным бариста. Во-вторых, мне кажется, это сродни аудиофилии, где люди слышат какое-то особое звучание, если под кабели положить деревяшки из мореного дуба. В-третьих моя позиция такова, что 70 процентов успеха – это хорошие кофейные зерна.

Поэтому условный блогер может целый час распинаться о том, как в условной Нивоне 800 серии кофе намного вкуснее, чем в 500 серии, а я же скажу, что внутри они отличаются не особо сильно (почти никак), разве что в 800 серии стоит мультиклапан, который может потечь после 7000 чашек.

И еще раз. Внутри одной инженерной платформы, к примеру Nivona, изменения возможны только нескольких параметрах

1. Обвес. Цвет пластика, дополнительные финтифлюшки, держалочки, крышечки и так далее. Подсветка, другая решетка поддона или поддон со стразами.

2. Дисплей, управляющая плата и прошивка. То есть то, как вы будете машинкой управлять. Просто кнопками, будет там дисплейчик, а может целый айпад на котором можно выбрать кофе и одновременно поиграть в Crysis 3. И если прошивка еще играет какую то роль (к примеру настройки предсмачивания и кол-во рецептов в памяти, с которыми вы разок поиграетесь и забудете), то сам дисплей или его отсутствие на кофе никак не скажется.

3. Клапана. В той же Нивоне в младших сериях надежный механический клапан, а в старших дорогущий мультиклапан, который течет раз в 7000-10000 чашек.

4. Количество бойлеров. К примеру, в младших Delonghi бойлер один, а в старшем два. На что влияет? Я бы сказал на надежность. Все-таки дублирующий элемент — это лучше, чем один. Правда в тоже время в два раза больше мест, которые могут выйти из строя.

5. Количество помп. В некоторых дорогих машинках и суперавтоматах есть две помпы. На каждый бойлер. То есть может быть так: 2 бойлера – 1 помпа. 2 бойлера – 2 помпы. Следовательно, если бойлер 1, то помпа всегда 1.

6. Конструкция капучинатора. На качество пенки может и влияет, но это уже субъективный параметр. По моему мнению – почти все капучинаторы в исправном состоянии делают нормальную пенку. Однако нормально, не значит идеально и какой-нибудь бариста в 10 поколении будет плеваться от пенки в Saeco, но хвалить пенку в Jura.

Соответственно все остальное остается неизменным или изменяется незначительно, типа компоновки, к примеру. Да, сегодня мы поговорим про Delonghi ESAM и там произошло аж три смены конструкции бойлеров, но я бы назвал это скорее ревизиями, нежели кардинальными изменениями.

Так, я закончил разливаться мыслью по древу, к делу.

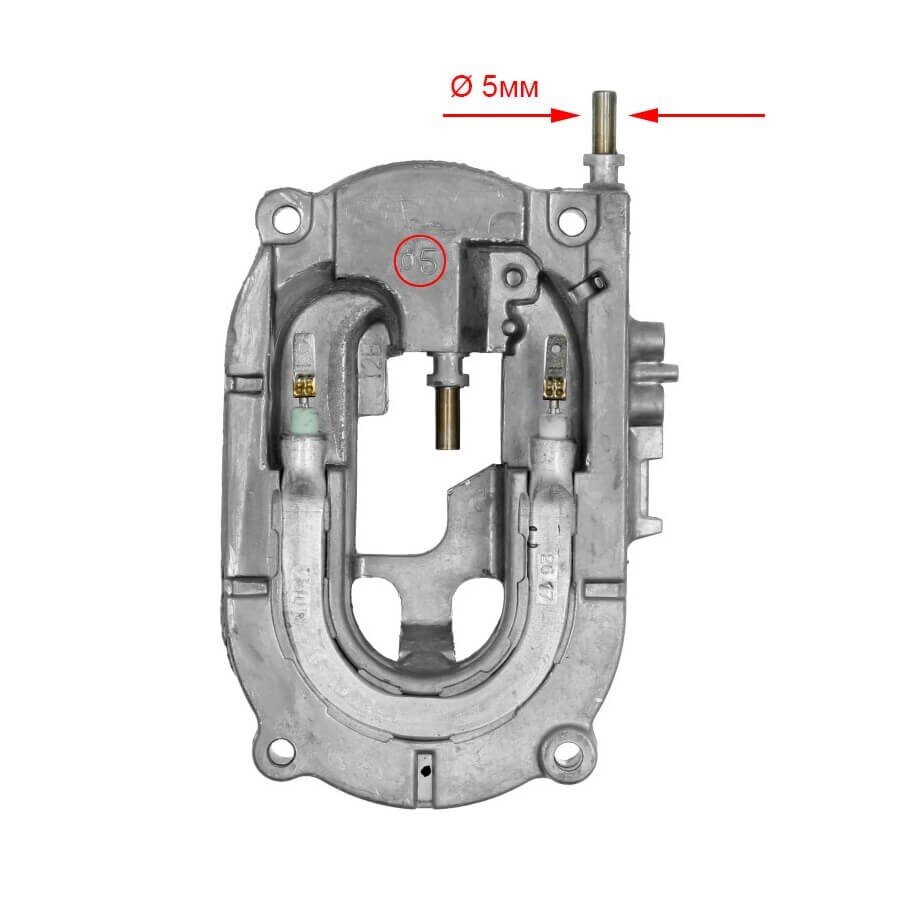

Картинка для привлечения внимания.

История кофемашин Delonghi.

Честно говоря, об этом известно мало. В 2003 году появляется первая автоматическая кофемашина конструкции ESAM, которая без особых изменений производится до сих пор. До этого DeLonghi делала только рожковые кофеварки. Надо сказать, что Delonghi не пошла по пути Bosch, Nivona и так далее, то есть не взяла за основу конструкцию Saeco. Она сделала собственное заварочное устройство винтового типа. Лично мне Delonghi с инженерной стороны вопроса очень нравится. У нее нет сотни защелок, которые легко отломать, вся конструкция на саморезах, в основном обычных под крестовую отвертку (PH2).

Итак, конструкция номер 1, самая старая. Delonghi ESAM. Выпускается до сих пор. Сервисная дверца находится спереди. Вот классическая такая машинка:

Принцип работы:

У заварного устройства имеется нижний поршень внутри стакана, который нижней частью встает на втулку внизу. Поршень внутри стакана движется сначала вверх и встает под кофемолку. Затем сдвигается вправо и едет к верхнему поршню на прессовку. Из верхнего поршня подается вода, кофе течет из заварочного устройства самотеком в диспенсер.

В принципе все довольно надежно, несмотря даже на то, что редуктор висит на одном винте внизу. Заварочное устройство надежное, даже если есть максимальный износ. На редукторе стоит движок от дрели, настолько он мощный. Видно, что машинка спроектирована инженерами, а не маркетологами. Для ремонта все удобно снимается.

Зацените движок. В обычной Saeco он втрое меньше.

Из болезней могу отметить, что лопается диспенсер. Он сделан не очень удачно, пластик тонкий и от перепадов температур он лопается посередине. При этом он не всегда течет, так как снизу на носиках стоит декоративная накладка, которая, грубо говоря, усиливает конструкцию. Бывает лопается основание верхнего поршня – решается заменой поршня в сборе на итальянский оригинал.

Лопается диспенсер примерно по этой красной линии. Некоторые его просто клеят, но на мой взгляд это не совсем правильно.

При правильном обслуживании (замене уплотнителей раз в 3-5 тысяч чашек), чистке – машинка служит долго. Само собой от поломок никто не застрахован, но свои 7-10 тысяч чашек она выхаживает спокойно. Этому способствует и отсутствие богомерзких мультиклапанов. Причем на всей линейке DeLonghi.

У данной модификации было три варианта основных бойлеров. Первый – разборный. Второй – неразборный двухтэновый. И последний – унифицированный с ECAM.

Самый первый:

Второй с двумя ТЭНами. Бывает с двумя вариантами диаметров входного и выходного отверстия. Отмечено на самом бойлере.

И третий, универсальный.

Delonghi ECAM. Дальнейшее развитие ESAM. Рекомендую брать именно ее. Теперь сервисная дверца находится справа за баком воды. Редуктор жестко крепится к шасси на нескольких мощных саморезов. Движок от дрели остался :).

Из болезней – износ шасси, при котором заварочник не доходит до верха. Решается шкуркой (правда придется пол-машинки разобрать). Бывает еще несколько поломок, но в основном все решаемо. Диспенсер тут нормальный и не лопается. Верхний поршень изменился, бывает тоже течет, но заменил поршень и свободен на 7-10 тысяч чашек.

Небольшой обзор конструкции (это из моей лекции, я веду курсы по кофемашинам): оранжевым отмечено поворотное колесо в каретке. В каретку вставляется ЗУ. В синем окошке двигается трубка по которой готовый кофе возвращается в верхний поршень.

Конструкция заварного устройства ECAM упрощена по сравнению с ESAM. Корпус, который на 4 винтах, можно разобрать менее чем за минуту. Собрать кстати тоже. 4 винта держат корпус и 1 винт – ситечко. ЗУ, если в него не лазил пользователь, на мой взгляд исключительно надежно.

Заварочник ECAM:

А вот если пользователь лазил… На самом деле пользователь – основная болезнь этой машинки. Дело в том, что нужно читать инструкцию. Некоторые товарищи умудряются сломать машинку, которую только купили. Заварочное устройство можно вытащить, только когда полностью выключил машинку с кнопки. Так как положение при котором оно вытаскивается посередине верхнего (рабочего) положения и положения на прием кофе (которое внизу и в котором ЗУ стоит при включенной машинке). Соответственно если попытаться вытащить его, когда оно внизу и не вставить обратно – движок от дрели спокойно прокрутит заварник выломав все в хлам. И теперь чтобы его вытащить придется постараться, плюс обычно это сразу попадос на каретку или кусок корпуса. Или все вместе. Бывает еще зерна засыпают через отверстие для молотого кофе. Опять таки движок от дрели спокойно провернет ЗУ, которое от давления зерен размолотится в хлам. Или еще вариант – пользователь правильно вытащил заварник. И решил его разобрать. А что, 4 винта под крестовую отвертку, чтобы и не разобрать. Но собрать без инструкции правильно его в первый раз не очень то просто. В итоге собирает как придется, вставляет. Ну и помним про движок от дрели? Ага, молотит заварник в хлам.

В этой машинке клиент случайно засыпал зерна в заварное устройство. Выломало каретку и повредило корпус.

Руководство по обслуживанию и ремонту.

Новая рубрика по вашим заявкам (надеюсь, что по заявкам, просто я ее спонтанно придумал).

Обслуживаем заварочник ESAM (видео от моего коллеги, лично не знакомы, но знаю что он есть на Пикабу)

Обслуживаем заварочник ECAM

Крема-клапан в этих заварниках вытаскивается несколько тяжелее, чем в той же Saeco и требует навыков ремонта. Если не уверены – не лезьте. Если уверены – то на ваш страх и риск. Его верхнюю крышку легко сломать.

Так как самая дешевая Delonghi стоит 30к (причем это ECAM) ее вполне можно рекомендовать к покупке. Можно сказать уровень Epic. ESAM ставлю уровень Rare.

ИМХО – машинки инженерно сделаны грамотно, а корпус разбирается легко. Так что брать можно.

Мой пост про ремонт Delonghi ESAM: Ремонт DeLonghi ESAM 5500

Также прикладываю ссылку на свой канал, там можно глянуть фотки некоторых неисправностей (также выкладываю там интересные случаи), посмеяться с оригинальных решений горе-сервисов и задать мне вопрос. За спрос денег не беру.

И есть еще почта на всякий случай: dtcoffeeservice@mail.ru

Премьера моего клипа! Дэткор трек + стилистика фильмов ужасов + тема оккультизма.

Довольно часто можно столкнуться с таким мнением, что труп играть просто: лег себе и лежишь. С одной стороны, да. С другой – не так уж редко я слышал от каскадеров, что «бегать, падать – это нормально, но самое сложное – лежать потом трупом».

Лично мне приходилось «умирать», а потом оставаться на площадке трупом довольно много раз. И каждый раз все по-разному происходит. Предубеждений у меня по этому поводу нет, поэтому в этом плане меня киношная смерть не напрягает.

В чем зачастую состоит задача каскадера? Надо «умереть». Иногда красиво, иногда не очень. Но после смерти ведь должен остаться труп. И ему придется потом какое-то время быть в кадре…

Пока только один раз мне повезло. Меня «взорвали», я упал, но потом вместо меня положили парнишку из актеров массовых сцен, а я пошел «умирать» в другом месте. Но лежать потом пришлось уже после второй «смерти».

Ради интереса – вот видео из сериала «След» (серия «Сбежавший труп»). Съемки проходили, когда я еще каскадером не был. Это просто игровая роль, но для примера как раз подойдет.

Что касается потенциальных сложностей, с которыми может столкнуться неудачливая «жертва»:

1. Лежать трупом придется на неудобной, холодной, мокрой, грязной, неприятной поверхности. И далеко не всегда вы можете под себя что-нибудь подложить. А моей подруге как-то пришлось несколько дублей неподвижно лежать в лесу, где ее атаковали комары. Хорошо, известный актер («муж жертвы») вмешался и попросил обработать ее репеллентом.]

2. Надо не двигаться до конца дубля, а там может быть довольно длительный диалог – например, такой, как в приведенном мной видео. И я, пока лежу, не знаю, меня снимают или актеров (согласитесь, было бы странно, если бы тело вдруг приоткрыло глаз, чтобы узнать, можно ли уже глотнуть воздуха и пошевелиться). А это значит, что надо стараться не дышать или дышать максимально незаметно (очень медленный вдох и такой же выдох). Или дышать больше животом, чтобы грудь не шевелилась (если вы в одежде, что бывает, кстати, не всегда).

Скажем, когда были съемки в морге (это игровой морг), мы сразу снимали сцены для нескольких серий. И вот передо мной снималась девушка. Я по рации слышал, как долго они не могли снять ее совершенно неподвижной: то глаз дергаться начинал, то уголки рта, то веки подрагивали и т. п.

Хорошо, что я в тот раз справился довольно четко. Меня даже режиссер похвалил: я настолько вжился в роль, что и на крупных планах не было видно, как пульсирует жилка (хотя вены у меня довольно крупные и располагаются близко к поверхности. Кстати, когда вам светят прямо в глаз фонариком (вы могли видеть недавно мой пост про сериал «Скорая помощь»), тоже непросто сдержать рефлексы.]

3. Дублей может быть много. Представьте, что каждого актера надо снять со своей точки – то есть здесь уже как минимум сколько актеров, столько и дублей, плюс еще снимают и контрольные, если что-то пошло не так. Так что это может продолжаться практически бесконечно.

4. Поза может быть очень неудобной, особенно если «убили» вас как-то жестко. Например, нога неестественно подвернута, рука куда-нибудь заброшена… Конечности начинают быстро затекать, а менять положение тела нельзя порой несколько дублей подряд. Вот как хочешь, так и терпи.

5. Нужно четко запоминать позу, в которой лежишь. Да, тебя могут потом подправить, посмотрев записи на плейбэке, но в целом лучше и самому не ошибаться (если вы, конечно, не хотите стать потом героем роликов про киноляпы).

6. Вот пример из видео: я лежу под простыней, её с меня резко снимают. Что в таких случаях происходит с глазами, когда после практически полной темноты в них даже через закрытые веки попадает очень яркий свет? Да, глаза или веки могут дернуться, а этого допускать нельзя.

7. Еще хуже, что, когда задерживаешь дыхание, начинает более явно пульсировать вена на шее. Ну про это я уже немного говорил.

8. А если еще и с открытыми глазами сидеть привязанным к стулу, а тебя исследуют, вот уж заморочка…

9. И ведь пока ты лежишь, вокруг могут носиться люди, перепрыгивать через тебя, падать рядом, что-то ронять. Так, во время съемок фильма «Аванпост» я валялся на полу, а на меня набегала толпа, кто-то перепрыгивал, кто-то быстро пробегал мимо меня (причем в основном это были актеры массовых сцен, не имеющих большого опыта в кино). Скажу я вам, это было очень неприятно. Изначально я постарался улечься так, чтобы на руки не могли наступить, да и чтобы голову если и задели, то с минимально возможным уроном. Хорошо, что все обошлось. Но знавал я случаи, когда людям руки отдавливали во время дублей.

10. А еще могут быть взрывы. И приходится лежать, не двигаясь, в то время, когда на тебя сверху сыплется земля. Хорошо, если еще повезло лежать лицом вниз в это время. А мне, например, во время съемок «Ивана Денисовича» пришлось лежать лицом вверх. Да и во время самого «бабаха» надо не дергаться.

Фото как раз из "Следа".

Мне кажется, сказанного вполне достаточно, чтобы доказать: отыгрывать роль трупа – это далеко не всегда сплошной отдых.

Пусть смерть будет только киношной. Всем хорошего настроения!

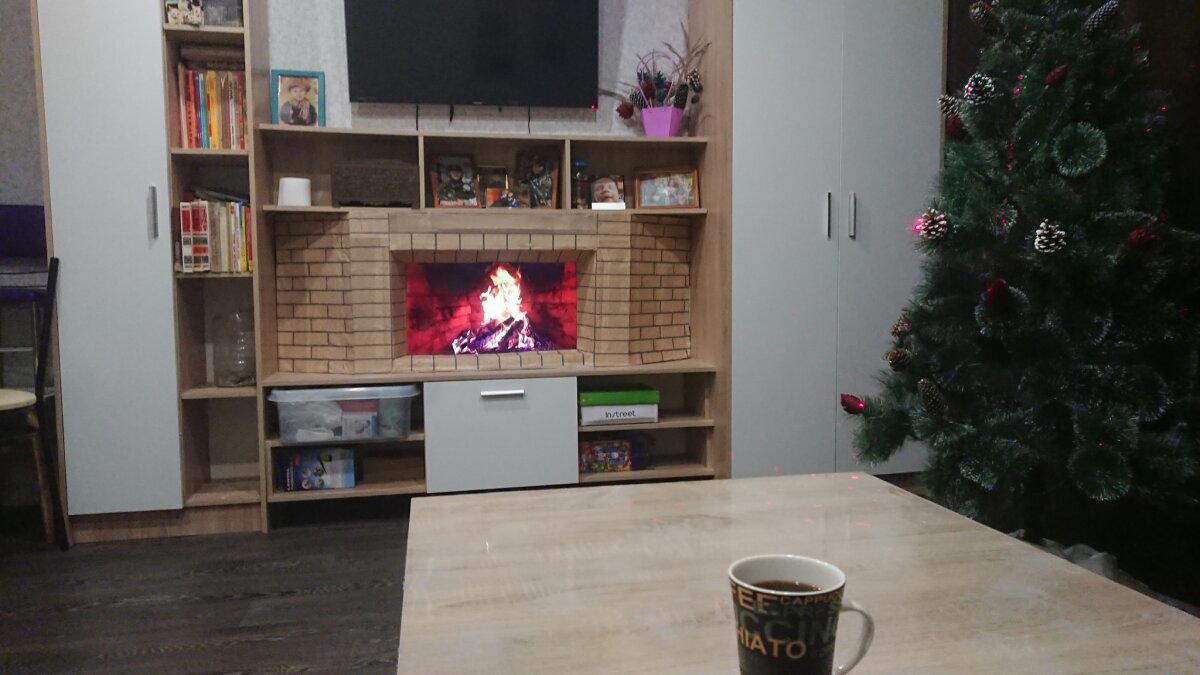

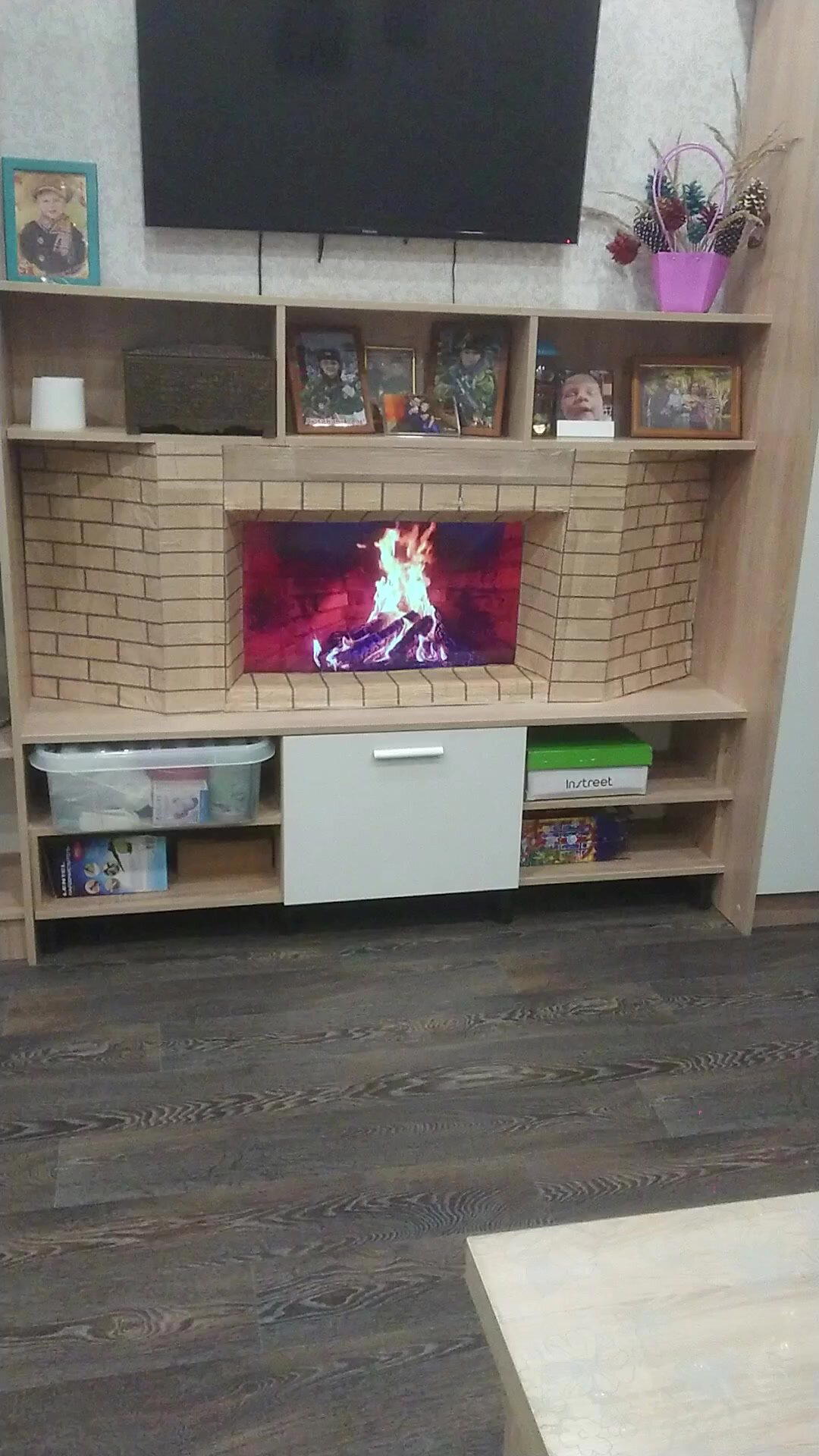

Висел у сына в комнате телек вещал мультики с ноута через hdmi, но что-то пошло не так. Переодически включалась прямая трансляция путника в пурге.

Снял телек думаю дай поковыряюсь часок, может получиться что нибудь придумать. С флешки вещать тоже по началу отказывался. Перепробывал разные варианты форматирования флешки какой-то из вариантов заработал.

Пока этим всем занимался "тараканы в голове что-то громко обсуждали", сон чёт совсем ушёл. Время было примерно начало первого. Декабрь уже начался, елка уже стоит но чёт не хватает, тут "тараканы" в один голос тебе нужен КАМИН.

Ну штож поехали. Две большие коробки, канцелярский нож, рулетка, термо пистолет, клей пва и бессоница.

Параллельно скачивал огонечки на флешку.

Всё это обклеилось пергаментом для выпечки

Скачана была текстура кирпичной кладки, собрано в фотошопе под нужный размер и распечатано на тонкой бумаге.

Вот что получилось. Закончил к пяти вечера примерно.

И бонус неожиданый. "это на новый год "

С наступающем всех! У всех свои тараканы. живите с ними в мире. У всех они есть.

В пробку не въезжали, но подпрыгнул знатно. Было давно, зашакалено знатно. https://youtu.be/Op4hOUxSywQ

Перекат вперед мы уже освоили (я его недавно как раз выкладывал), теперь давайте разберемся с тем, как безопасно выполнять перекат через плечо назад.

Этот вариант переката в различных падениях применяется намного чаще – не обязательно точно так же, как в классическом виде, но у него есть вариации. Если научиться правильно все делать, то выполняется он совершенно безопасно на любой поверхности – хоть на матах, хоть на бетоне.

Принцип действия тот же, что и при перекатах вперед.

Если идем через правое плечо, то правая рука отводится в сторону, голову отворачиваем влево (отворачиваемся от руки), из приседа перекатываемся на спину, направляем ноги назад (они должны пойти через верх или практически через верх, но положение будет такое, что ноги находятся над плечом (между головой и рукой)). Стараемся встать на ноги, а не на колени.

Если выполняем перекат через левое плечо, то левая рука отводится в сторону, голову отворачиваем направо.

Обязательно обращаем внимание на то, что при обучении можно головой касаться пола и даже на нее опираться, но в дальнейшем голова не должна касаться опоры.

Можно выполнять перекат с опорой только на отведенную руку, плечо и спину, а можно добавлять помощь второй руки. И тот, и другой вариант, в принципе, одинаково рабочие.

Когда классический вариант освоен, можно переходить к усложнениям.

Пока записывал видео, немного увлекся и записал его длиннее, чем нужно, поэтому решил разбить на два куска. Так что здесь небольшое продолжение (заодно как раз показываю, как из переката можно перейти в падение на живот).

При падениях можно не делать полный перекат. Достаточно начать его выполнять, перекатиться на спину и вернуться обратно. Тогда можно избежать падения на копчик.

Если же говорить о съемках и трюках, то простейших безопасных падений, которые выполняются с помощью перекатов, можно придумать огромное количество. Если вы выработаете у себя навык безопасно перекатываться и спасать голову, то сможете уберечь ее даже при случайных падениях.

Всем хороших тренировок!

КВН Максимум, Башкатов и Бурковский

Народные сказители - "Информация эта надежная, ведь получена она от таксиста а он вчера вез Ираду Зейналову!"