Всем привет. Мой предыдущий пост, как мне кажется, получил огромный отклик. Его добавили в сохраненное только на Пикабу более 5000 человек, более 1500 репостов в ВК и более 750 комментариев, которые разворачивались в дискуссии. А также на меня подписалось около 300 человек. Тема, как выяснилось, оказалась актуальной, и интересной людям.

Я обещал ответить на вопросы, дать комментарии и поделиться ссылками и материалами, которые помогли именно мне. Обещал – отвечаю и делюсь :)

Ещё раз хочу подчеркнуть, всё что будет ниже - является сугубо моим личным мнением и опытом. Это не будет являться гайдом «как войти в айти с двух ног за 3 месяца». Моё мнение + возможно, рекомендации. Я могу быть где-то не прав, буду рад если более опытные коллеги меня поправят.

Весь мой негатив в сторону курсов был направлен на распиаренные и разрекламированные курсы на всем известных площадках. Те самые, которые пестрят лозунгами «Легче всего попасть в IT через тестирование, мозгов не надо, 10 месяцев и мы тебя устроим на работу». Есть определенный процент людей, которые успешно заканчивают такие курсы и находят работу, повторюсь, среди моих друзей и знакомых таких людей нет.

В самом начале пути я почти купил курс на ЯП за ~75к на системного аналитика. Но ознакомившись с программой курса я понял, что 70% из предлагаемого я уже знаю и делал, остальные 30% смогу добить в бесплатных источниках. Около двух месяцев мне настырно названивали и пытались впарить (другого слова не подобрал) этот курс. Агрессивный маркетинг только усилил мою негативную позицию.

Я ничего не имею против платных и полезных курсов, и мне не жалко заплатить за повышение своей квалификации, часть таких курсов также оплачивает мой работодатель. Но они не имеют ничего общего с ЯП, ГБ и прочими. Рекламировать платные узконаправленные курсы не вижу смысла, когда они вам понадобятся – вас или на работе отправят учиться или вы уже сами будете знать чему и где вы хотите подучиться.

Высшее образование (ВО) по моему мнению не является обязательным фактором при устройстве на работу, за исключением, наверное, сферы информационной безопасности, госконтор, и личного желания отдельных личностей видеть кандидатов с ВО. Бизнесу нужно чтобы твои знания превращались в его деньги. Если ты сможешь сделать это без корочки – работодателя не будет волновать её наличие. Я знаю людей, которые с зарплатами от 200 до 400 работают в IT-блоках крупных банков и не имеют высшего образования.

Про качество образования можно много рассуждать, но все мои знакомые кто заканчивал профильные ВУЗы отмечали лишь то, что полученные знания им не пригодились. Всему, чему нужно было научиться – они научились на работе. У кого-то уже был диплом, кто-то специально пошел получать ВО для того, чтобы иметь возможность уехать на ПМЖ в другую страну.

Про то что ВО бесполезно, я не говорю. Некоторые работодатели более лояльно относятся к кандидатам с ВО. В Университетах мы учимся учиться и выполнять бестолковые задачи в сжатые сроки. Но поступать в ВУЗ и учиться там 5 лет только для того, чтобы сменить сферу деятельности на IT – сомнительная затея.

Материалы, книги, курсы и полезные ссылки

Теперь же, по просьбам подписавшихся на меня людей делюсь тем, что помогло именно мне. Это не реклама, не гайд, это мой личный опыт.

Стоит обратить внимание на канал Kontur Academy. Половину курсов на канале я точно просмотрел. Есть как базовые вещи, так и продвинутые @konturacademy1485/

По сетям мне понравился курс Андрея Созыкина. На канале также каждый сможет найти для себя что-то полезное @AndreySozykin/playlists

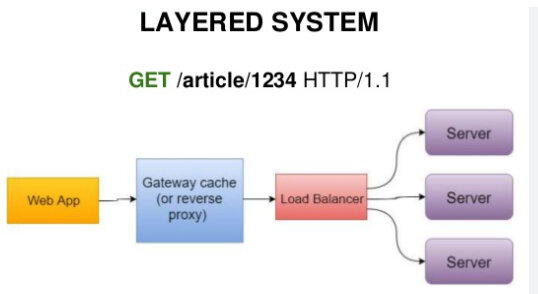

Перечень ссылок на общие темы хотелось бы закончить одной из самых полезных для меня ссылок. Букварь по дизайну систем - https://github.com/donnemartin/system-design-primer . Там и про сети, и про балансировку, и про микросервисную архитектуру и еще про много чего полезного.

Я не владею английским на достаточно хорошем уровне, который позволял бы мне читать всю техническую документацию и статьи без переводчика, поэтому пользуюсь расширением для Chrome “DeepL”.

Для начала нужно для себя понять, чем вам хотелось бы заниматься. Писать мобильные приложения? Игры? Делать сайты? От этого будет зависеть выбор первого языка. Я начал со Swift. Даже купил б/у макбук для этих целей.

HTML, CSS, JavaScript. Мне понравился канал Богдана Станчука. Почему-то именно он вызвал у меня доверие. Прошел видеокурсы HTML – 3 часа, JS – 11 часов. Есть информация и про Git и про Docker и 10 часовой курс по Python. Да и в целом достаточно большая концентрация полезностей на одном канале @Bogdan_Stashchuk

Советы, которые мне давали опытные разработчики примерно были одинаковыми:

Практики должно быть больше, чем теории, не нужно пытаться всё сразу выучить

Стараться постепенно изучать и само программирование. ООП, алгоритмы и т.д.

Пет-проект обязателен. Не нужно писать калькулятор в качестве пет-проекта. Ваш проект должен быть полезным. Если это приложение для мобилок – напишите то, чем будете пользоваться сами или порекомендуете друзьям. Планировщик заданий, менеджер паролей, может быть даже интернет-магазин. По мере обучения вы будете дорабатывать и улучшать свой проект. Я до пет-проекта так и не дошел.

Чтобы поступить на курс по тестированию (о нём в конце) мне хватило книги Романа Савина «Тестирование ДОТ КОМ». Кто-то считает эту книгу достаточно сомнительной, но мне хватило. Плюс смотрел канал Лёши Маршала, там есть отдельный плейлист «Тестировщик с нуля» @leshamarshal/playlists . В целом, на ютубе достаточно много такого контента, не думаю, что когда вам будут рассказывать о базовых вещах информация будет кардинально различаться. Выбирайте того, кого вам будет непротивно слушать.

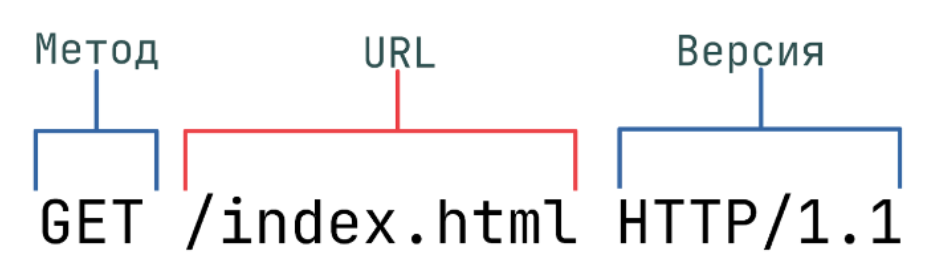

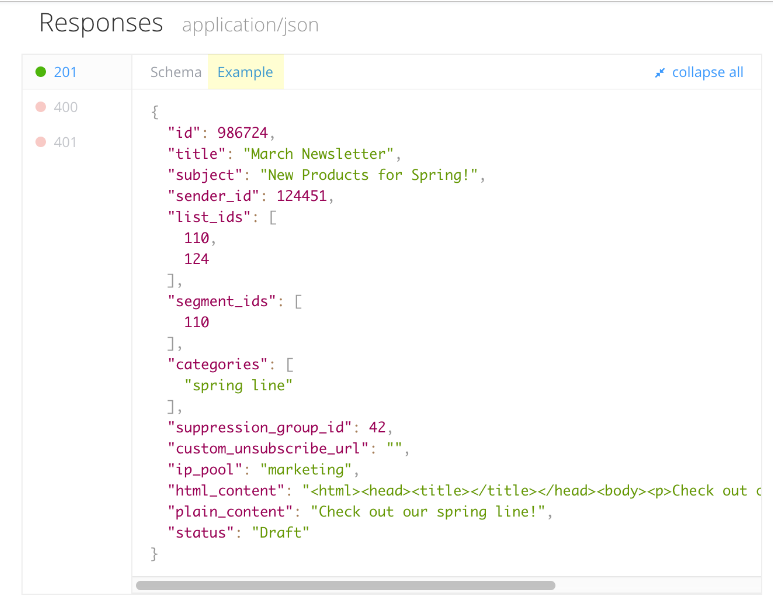

Одним из лучших бесплатных курсов для QA я считаю The 100-Year QA-Textbook https://mentorpiece.education/textbook/ Узнал о нём примерно через год после того как нашёл работу, прошел большую часть для интереса и расширения кругозора. Есть версия на русском, но она неполная, дополняется по мере перевода. Это полностью структурированная информация начиная с базы (сети, sql, linux, HTTP, REST, API) заканчивая техниками тест-дизайна и работой с Docker. Создатели этой книги где-то даже говорили, что «всю эту информацию можно брать и продавать на своих курсах, только указывайте автора». Не исключено, что на курсах за 100+ тысяч вы будете учиться именно по этой книге.

Просто были сохранены в закладках эти ссылки про BPMN и UML. Поиск информации на эти темы не должен у вас вызвать трудности.

Не сильно много информации в интернете на эту тему, выделить могу только Семёна Факторовича. Канал на ютуб @documentatio/streams

Вам на выбор: JAVA, ML, Support, QA, Android, ИБ, Аналитика, автотестирование и другие курсы.

Лучших студентов принимают на работу. Перечень доступных городов ограничен, и зависит от направления. Но вы же можете в анкете указать город, который подходит?)

10 из 40 учеников нашли работу. Причем половина из них – в других компаниях и городах. Лично знаю нескольких разработчиков, закончивших эти курсы и получивших работу в других компаниях. И это было абсолютно бесплатно и супер полезно.

Знаю существуют подобные бесплатные школы и от ВК, и от OZON, и в Альфа-Банке что-то есть. Но я ничего про них не знаю, поэтому и рассказывать не буду.

Простыня текста, по-моему, получилась еще длиннее, чем в прошлый раз, что-то наверняка упустил, о чем-то забыл рассказать, а что-то рассказал, но криво. Мог бы еще поделиться положительным опытом в создании резюме, если это будет кому-то интересно. Если вы хотите, чтобы именно я ответил вам в комментариях, пожалуйста тегайте через @. В прошлый раз я заблудился в сотнях комментариев и, к сожалению, не всем смог ответить :(