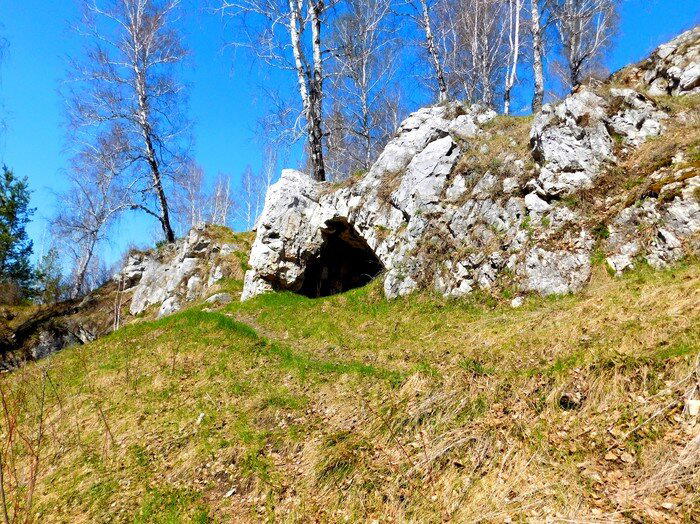

Смолинская пещера расположена на Урале в Свердловской области 56°25′44″ с. ш. 61°36′44″ в. д.

Смолинская пещера — вторая по величине (длине) пещера в

Свердловской области. По данным 2015 года, протяженность пещеры

составляет 890 метров. Пещера образовалась в результате карстовых

процессов в известняках и представляет собой систему гротов и коридоров

различного направления.

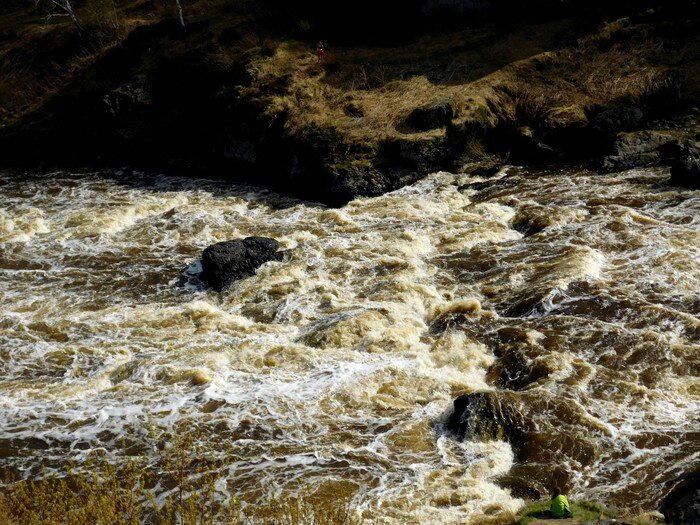

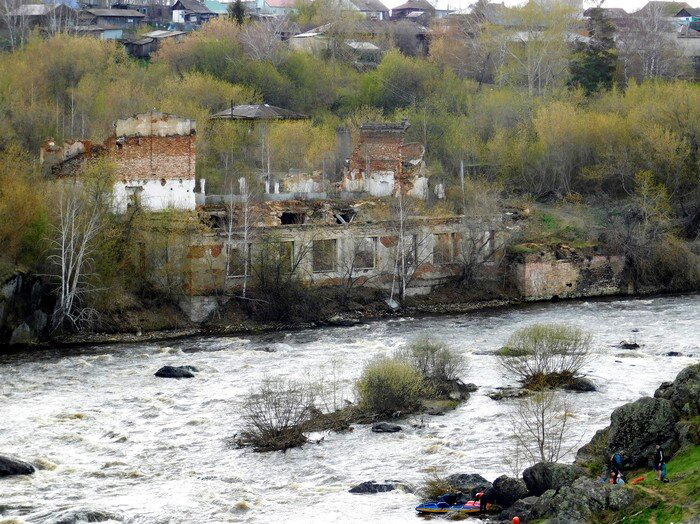

Смолинская пещера находится в полукилометре от порога Ревун (о

нём я расскажу в другой раз), вниз по течению реки Исеть. Была открыта в

середине 19-го века, исследована и описана уральским краеведом Олесовым

Василием Григорьевичем. Название пещеры, скорее всего, происходит от

названия села - Смолино - рядом с которым пещера и находится.

В

этой пещере мы побывали весной 2016 года. Приехали с группой туристов,

поэтому не очень много гуляли по самой пещере. Группа спускалась в неё с

руководителем в два приёма (разбились на две подгруппы).

Выходные

- не самый подходящий момент для посещения этой пещеры. Несколько групп

туристов, помимо нашей, встретилось на малом участке земли. Кроме того,

в самой пещере была группа любителей полазить по гротам, пришедших до

нас, и остававшихся после нашего ухода. Поэтому снимков самой пещеры у

меня практически нет. Места в ней немного, а людей куча. Не

развернуться. И возле входа толпа. А людей я фотографировать не люблю.

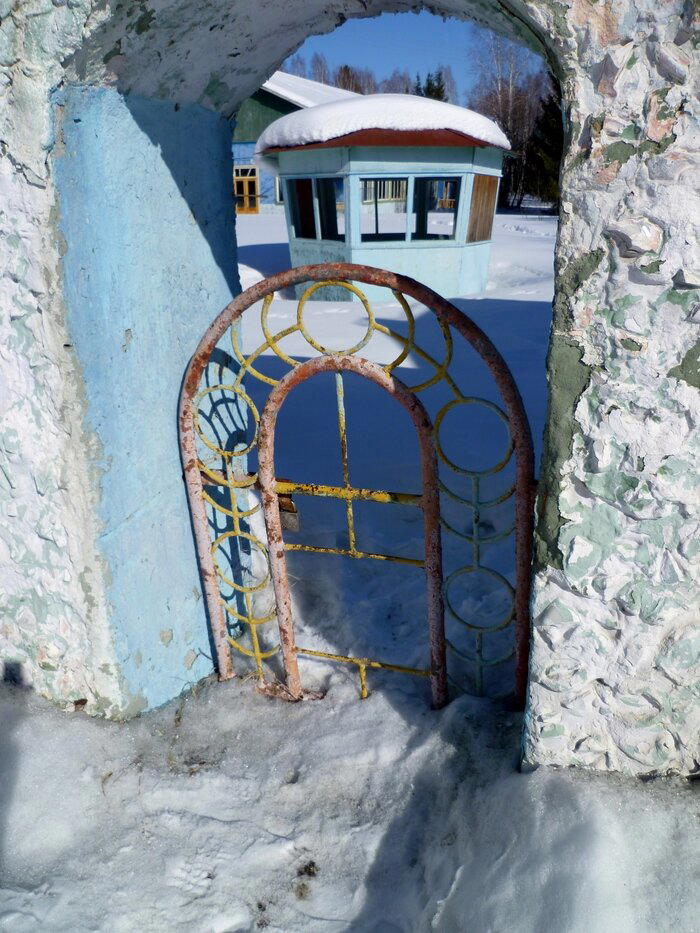

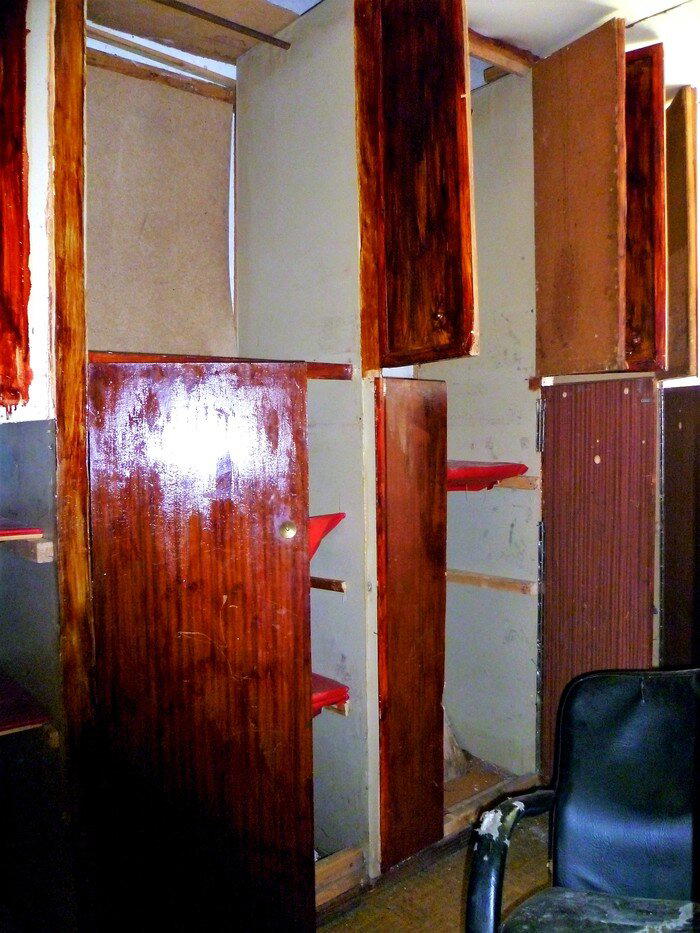

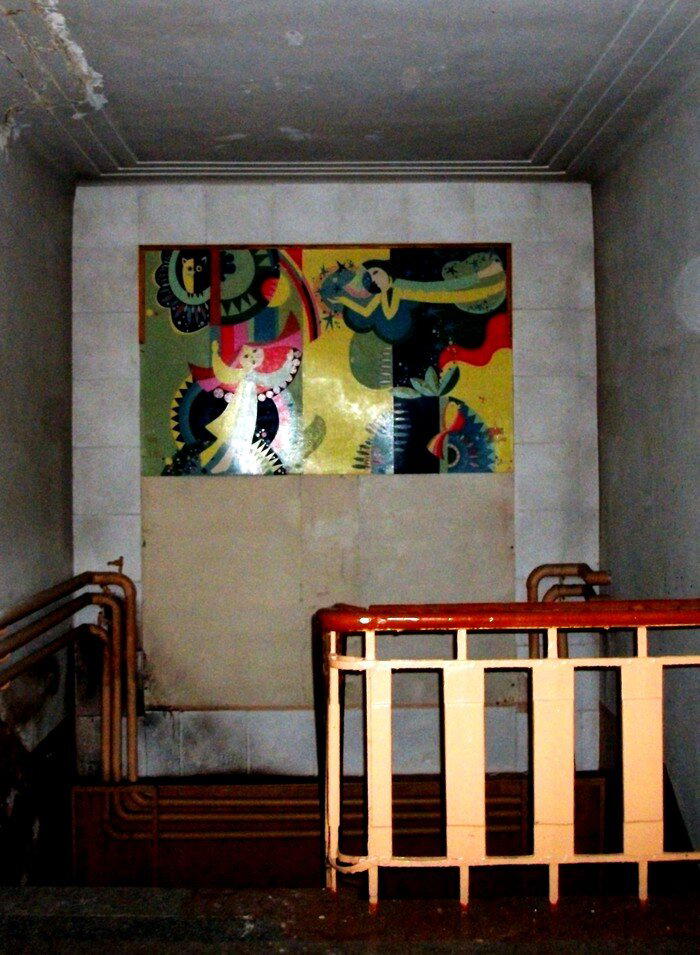

На нижнем снимке снят один из гротов Смолинской пещеры.

В описании пещеры, которое составил Олесов, пишется о том, что

внутри пещеры он нашел кельи, увидел вырубленные из камня ступени и

даже лавки. Поэтому все названия гротов связаны с монахами, которые, по

преданию, здесь жили. Первый грот называется Большая Келья, гроты Фавор,

Алтарь. Лаз, который ведет вниз, называется «Дорога в ад», лаз наверх -

«Дорога в рай». Внизу течет подземный ручей, который образует маленькое

озерцо.

Не знаю, что происходило после посещения

пещеры Олесовым, но мы ни ступеней, ни лавок не заметили. А до озера нас

руководитель на повёл. А жаль.

Ещё до поездки руководитель группы предупредил, чтобы с собой

взяли сменную одежду и обувь. Но не все прислушались к совету. Поэтому

часть людей дальше первого грота не пошла - очень грязно. Кругом глина.

Кроме того в пещере прохладно, а часть людей приехала налегке. Но я была

готова - берцы и комуфляж поверх той одежды, в которой я приехала,

перчатки и налобный фонарик. Комуфляж я потом дала девушке из второй

группы. Вывозились мы знатно - как свинушки. Потом в ручье отмывались.

Увидев, какие "красивые" мы вылезли из пещеры, два человека вовсе отказались лезть в пещеру.

Поползали мы не везде, так как были не одни, а в группе

товарищей. Но понаблюдали за людьми, которые ползали по узким лазам,

словно большие земляные черви. Выглядели эти люди очень довольными и

были покрыты глиной по самое не хочу.

Из-за легкодоступности пещеры и ее известности, а также

невежественности посетителей, была практически полностью уничтожена

крупнейшая в Европе колония летучих мышей. – водяных ночниц. Сейчас в

пещере мыши все же есть, но их количество несравнимо с тем, что было

раньше.

Видели и мы этих бедных мышей. Бесячие люди из

другой группы стали громко кричать и светить на мышей. Мыши начали

метаться под сводом. Наш руководитель сделал им замечание. Люди

утихомирились, но на долго ли? Расстроили они меня.

Легенды о Смолинской пещере.

Согласно

некоторым источникам, недалеко от неё когда-то обитала женщина,

вызывавшая большие подозрения у местных жителей. В округе ее считали

ведьмой. Возможно, она и не промышляла колдовством, но каждый раз, когда

случался мор скота, ей приходилось укрываться в пещере. Только так она

могла спастись от расправы сельчан.

Существует еще одна история. Якобы здесь когда-то обитали

преступники, причём один из них встретил в гроте свою смерть. Спасаясь

от представителей власти, он укрылся здесь недолго, но выбраться уже не

смог. Будучи тяжело ранен, разбойник умирал мучительной смертью, истекая

кровью. Последняя история имеет очень небольшое подтверждение. Один из

краеведов в описании Смолинской пещеры упоминал об обнаруженном

человеческом черепе.

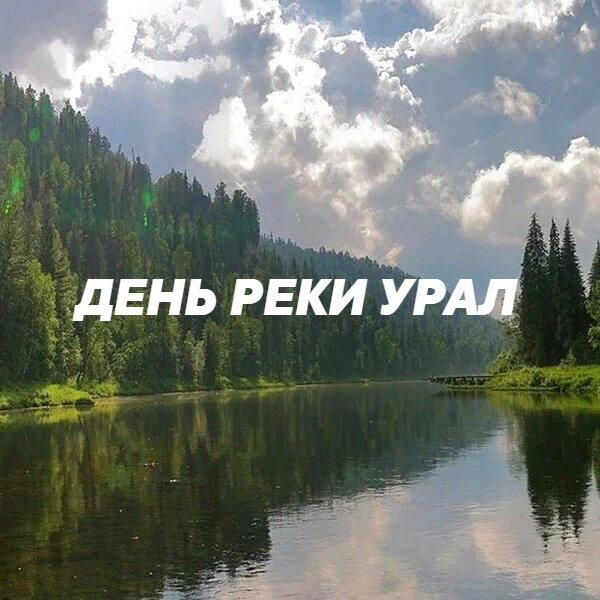

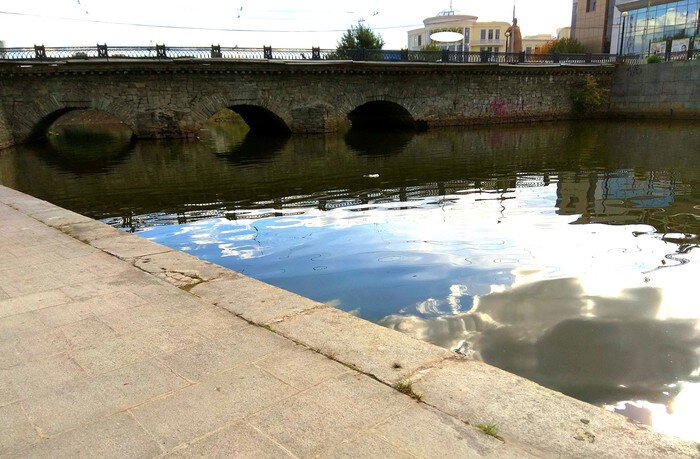

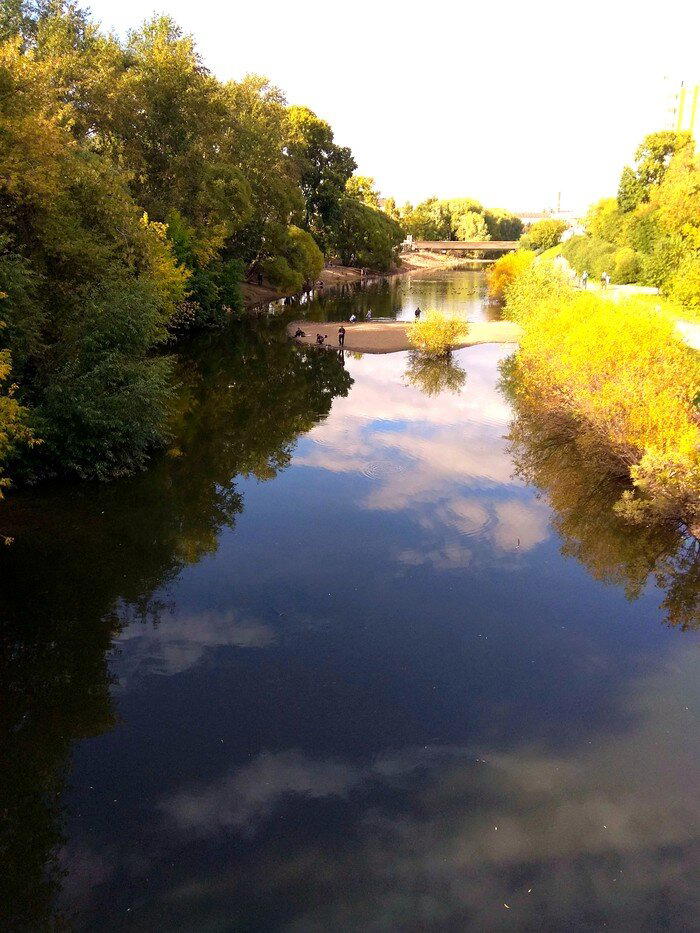

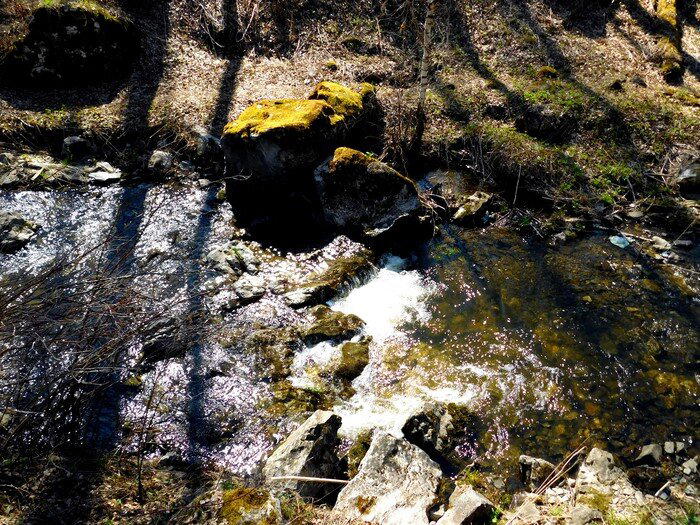

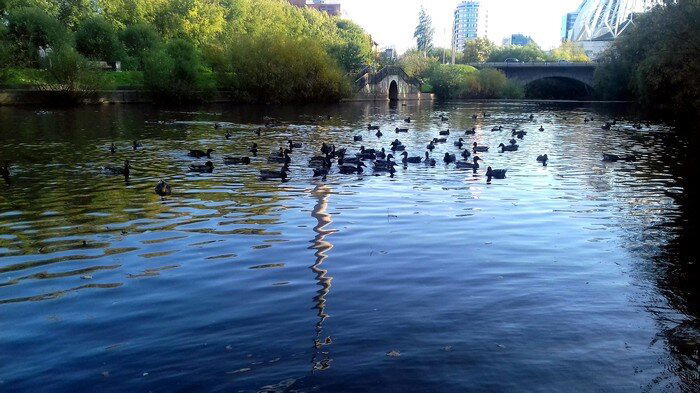

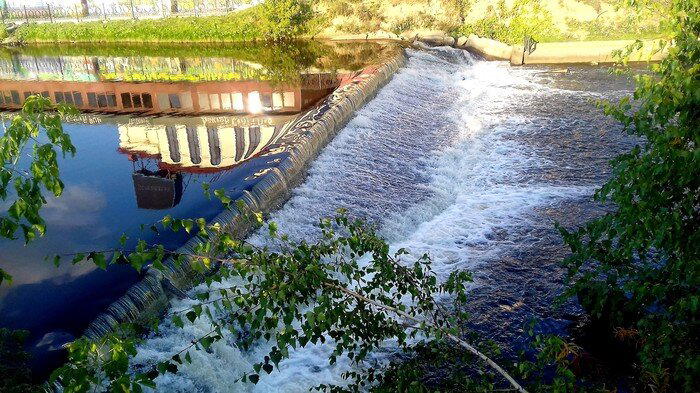

На верхнем снимке ручей, в котором мы мылись. Летом он пересыхает. В чём моются летом люди не представляю.

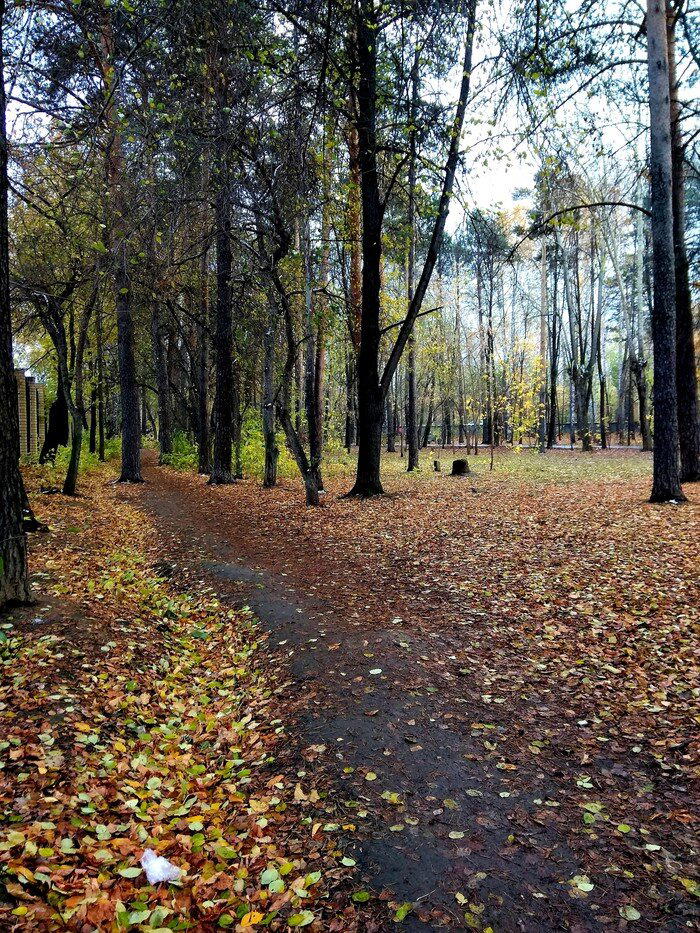

После посещения пещеры устроили пикник. Погуляли вокруг. И отправились на Исеть, посмотреть на порог Ревун.