Что могло бы быть в таблице Менделеева до водорода?

Водород традиционно считается первым элементом периодической таблицы, потому что его атом содержит всего один протон и один электрон. Это делает его самым простым химическим элементом. Любые элементы «левее» водорода, если пытаться представить их в привычном смысле, не могут существовать — ведь половины протона или частицы без протонов в природе не встречаются. Протоны устойчивы, их время жизни практически бесконечно при нормальных условиях, поэтому атом, состоящий меньше чем из одного протона, просто невозможен с научной точки зрения.

Тем не менее в истории науки и популярной литературе периодически встречается концепция «элемента номер ноль», иногда называемого ньютонием или эфиром.

Эта идея возникла из попытки понять, что предшествовало водороду или что может лежать в основе самой структуры атома. Теоретически, элемент 0 представляли как частицу без протонов — то есть атом без ядра. Такой объект не мог бы образовывать химические связи и был бы крайне нестабилен. Нейтрон, например, вне ядра живёт всего около 15 минут, а элемент, состоящий из «ничего», имеет скорее философский или математический смысл, чем реальный химический.

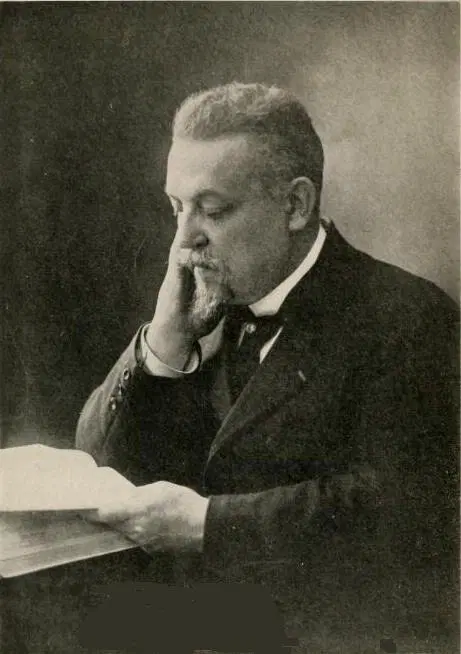

Интересно, что сам Дмитрий Менделеев в своих поздних версиях таблицы действительно рассматривал гипотетические «нулевые элементы». После открытия инертных газов он ввёл их в нулевую группу, считая, что они могут быть аналогами аргона, но без массы. Позднее он даже предложил нулевой период, в который включал элементы эфира — такие как нейтроний и короний. Эти конструкции были чисто теоретическими и должны были объяснять физические явления того времени, например распространение света через эфир, который в начале XX века считался средой для межатомных взаимодействий.

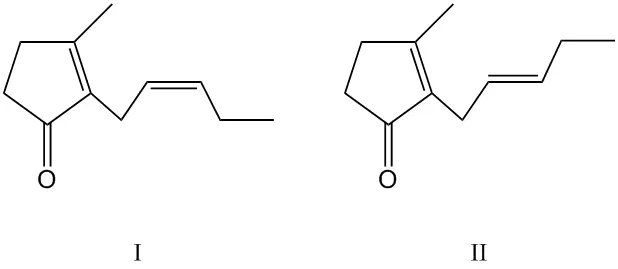

Позже, в 1926 году, немецкий химик Андреас фон Антропов предложил собственную версию «элемента 0», который он назвал нейтрониумом. В его модели атом такого элемента состоял исключительно из нейтронов без протонов. Он поместил его в начало своей таблицы, обозначив специальным символом, но идея не получила научного подтверждения и не была признана химическим сообществом.

Сегодня мы уже знаем, что стабильного химического элемента с номером 0 не существует. Без протонов ядро не может образоваться, а значит, нет структуры, способной формировать химические соединения. Все попытки включить элемент 0 в таблицу Менделеева были историческими или теоретическими конструкциями, отражающими состояние науки того времени. В современной химии первым остаётся водород, а любые рассуждения о «нулевом элементе» имеют скорее познавательный и философский характер, чем практическое значение.

«Элемент номер ноль» — это интересная гипотеза и исторический курьёз, который показывает, как учёные пытались расширить понимание атома и его места во Вселенной. Но в реальной таблице Менделеева и современной науке его нет и быть не может: первый реальный химический элемент всегда остаётся водородом.