Я и спорт 😹

Теория.

Антоним - слово, противоположное по значению другому слову.

Примеры

"Белые" - "Черные"

"Горячий" - "Холодный"

"Горький" - "Лондон", т.е., тьфу ты, "Сладкий".

Впрочем, про писателей тоже ок, т.к. у нас сейчас игра для писателей. А также для школьников, студентов и, вообще, любителей русского языка и литературы.

Правила игры.

Одни участники игры шифруют названия классических или современных литературных (или иных) произведений. Другие пытаются отгадать, что задумал шифровальщик.

Примеры.

"Хорошее поведение и поощрение" - "Преступление и наказание".

"Черный уголь Америки" - "Белый снег России".

"13 табуреток" - "12 стульев".

Как мы видим из примеров, бывают антонимы простые, а бывают такие, которые назвать "антонимы" можно только обладая чувством юмора. Для таких и рассчитана игра.

Игра. Этап 1. Отгадайте зашифрованные произведения Константина Оборотова.

1.

"Есть пространство и жених без парашюта"

2.

"Кошачье тунеядство"

3.

"Честные люди: завтра, сегодня, вчера"

4.

"Утомительная трудотерапия для пенсионеров"

5.

"Ночь приказов"

6.

"Печальный подвал"

7.

"Старая дура Мила"

8.

"Полное фиаско"

9.

"Запор в стационарной лечебнице"

10.

"Тринадцатый подъезд"

Не подглядывать в ответы!

Свои версии фиксировать в комментах.

Игра. Этап 2. Придумайте свои задания и опубликуйте в комментах.

Играем!

Представляю вашему вниманию мод для Майнкрафт — Пластическая хирургия. «Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия!» У нас такого не будет, ведь сегодня я покажу просто очумительный мод при помощи которого мы сможем сделать со своим персонажем абсолютно все и даже больше! Смотрим!

Небольшой ролик-мнение про книги, которые рассказывают про игры и игровую индустрию.

Смотреть на YouTube:

Смотреть на ВК Видео:

1) Ян Франсуа «HALF-LIFE. Как Valve создала культовый шутер от первого лица» (2016)

2) Эрван Лафлериэль «Fallout. Хроники создания легендарной саги» (2017)

3) Оскар Лемэр «История серии Zelda. Рождение и расцвет легенды» (2017)

4) «Психологический анализ Final Fantasy. Эмоциональная картина игровой франшизы» (2020)

5) Слава Грис «Сделай видеоигру один и не свихнись» (2023)

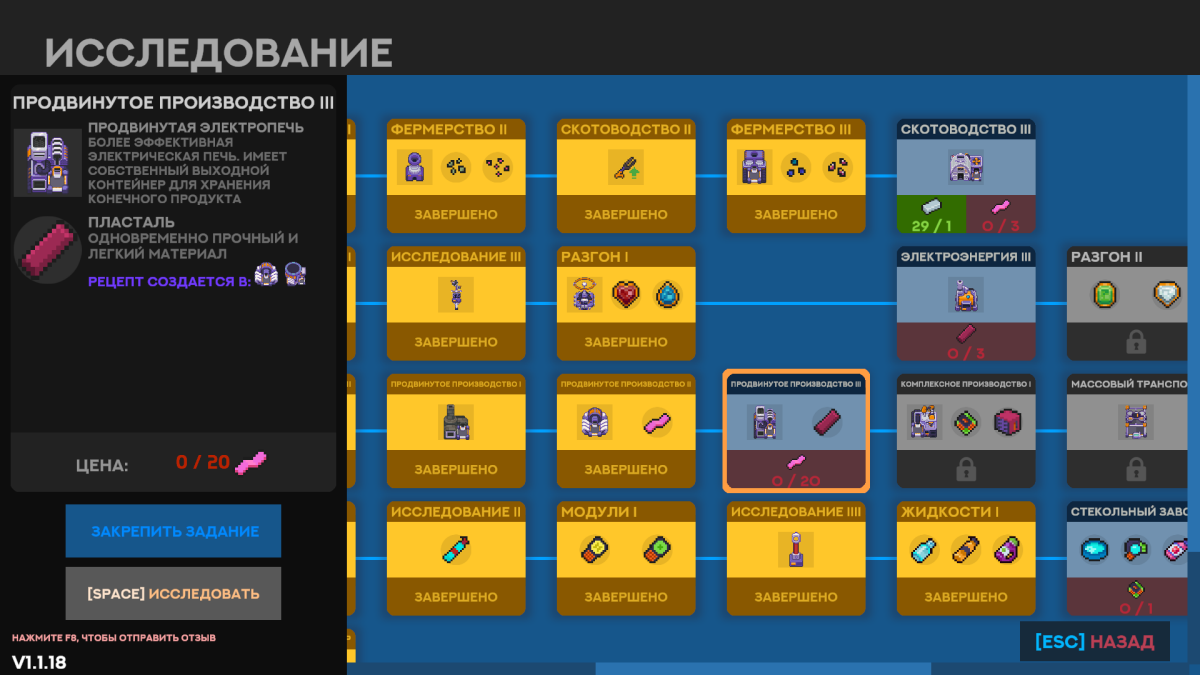

Инди-проект Forager при всех его минусах вроде плохой работы с сохранениями и недоступности в нашем регионе для покупки всё же является эталоном в сегменте крафт-песочниц с видом сверху, набором уровней и прокачкой способностей. Отдельно подчеркну, что "Forager", и "Nova Lands" с "Террарией" не соперничают.

Nova Lands — проект 2023 года от BEHEMUTT.

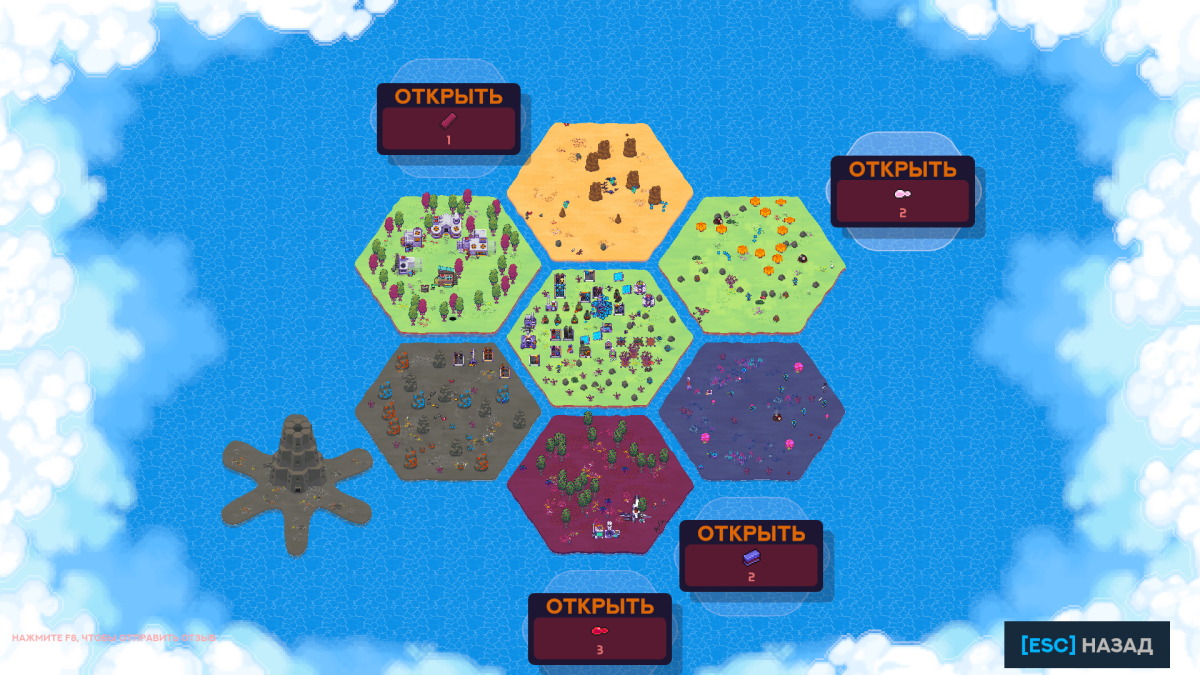

Nova Lands берёт всё лучшее из жанра и делает из этого салат, приправленный своими фишками. Итак, смысл игры прост: мы упали на планете Х, поэтому должны собирать ресурсы, отстраивать базу и исследовать другие острова. Постепенно нам открываются новые здания. Накопленный опыт позволяет получать уровни. Производственная цепочка будет усложнятся.

Небольшое отличие от Forager — необходимость дышать в условиях новой планеты. Для этого строим оксигенратор и пополняем его водой из ягод. Отлично персонажу дышится только на своём острове. Но постепенно можно будет создавать инфраструктуру на других островах. Запас кислорода будет уменьшаться во время путешествий и спуска в подземелье. Также можно создать кислородный баллон.

Улучшением экипировки занимаются наши собратья, также свалившиеся с небес в капсулах. Они все сосредоточены на соседнем острове. За все улучшения мы платим ресурсами. Что ещё нужно учитывать, так это то, что для улучшения необходимо время.

Как и в других песочницах, мы исследуем новые технологии. Но спасибо, что они видны сразу.

Новые острова мы открываем за ресурсы. Это, конечно, создаёт небольшой диссонанс: почему, имея реактивный ранец, просто не исследовать их? Но ладно, игровая условность, которая призвана выстроить кривую прогресса.

Острова отличаются ресурсами, флорой и фауной.

Стоит сказать пару слов о ресурсах. В процессе прохождения мы сможет увеличить ячейки для предметов. Все ресурсы можно сразу закидывать в печи и производственные здания. Одна из самых крутых фишек игры — возможность перетягивать и закидывать предметы по хранилищам и зданиям прямо из инвентаря. Очень удобно.

Интерфейс игры минималистичный, но понятный.

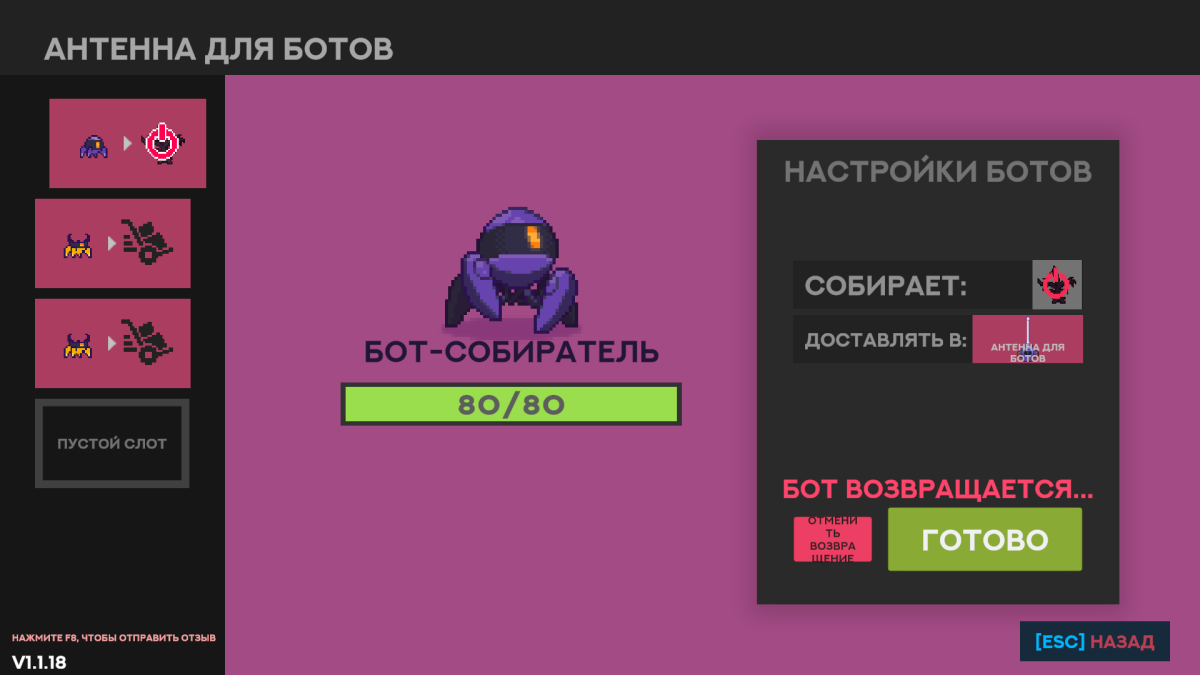

Но вообще у нас будущее, так что за нас всё могут делать боты. Они делятся на собирателей (добытчиков ресурсов), доставщиков и охранников.

Тут главное, чтобы у вас было много свободного места в хранилищах и удобные цепочки производства. Иначе острова превращаются в помойки. Чтобы посмотреть, кто куда что носит или сколько ресов в каждом хранилище, можно зажать альт.

Скажу о древе навыков. В целом есть перки на увеличение опыта, более низкую затрату кислорода, эффективный полив грядок, скорость роботов и т.д. Более необычные касаются взаимодействия с эдакими пчёлами, которые прекратят злиться из-за сбора яиц в ульях.

Конечно, я не буду вдаваться во все игровые нюансы. Скажу только, что оптимизация хороша. С моими 6 ГБ оперативки и 2 ГБ видеопамяти игра летает (то, что она выглядит просто — не аргумент, этим давно).

Музыка? Она неплохая, с атмосферой космического приключения, но как будто бы быстро повторяется. В том же Forager было несколько запоминающихся тем разного настроения. А тут просто фон. Звуки окружения и взаимодействий подобраны неплохо, в стиле футуризма. Но вот звук добычи ресурса может надоесть.

Ощущения двоякие. Вроде бы втягиваться интересно, но кажется, что игре чего-то не хватает. Вроде бы она даже не прячет объём контента, но о его глубине ничего не говорит.

Текущая цена в "Стиме" в 699 рублей кажется дороговатой для этого проекта, но можно подождать скидок.

Фигурка скриба по мотивам The Elder Scrolls III: Morrowind.

Материалы: пластик, полимерная глина, металл, картон, мох, песок, клей акрил, лак

Автор: Deloto

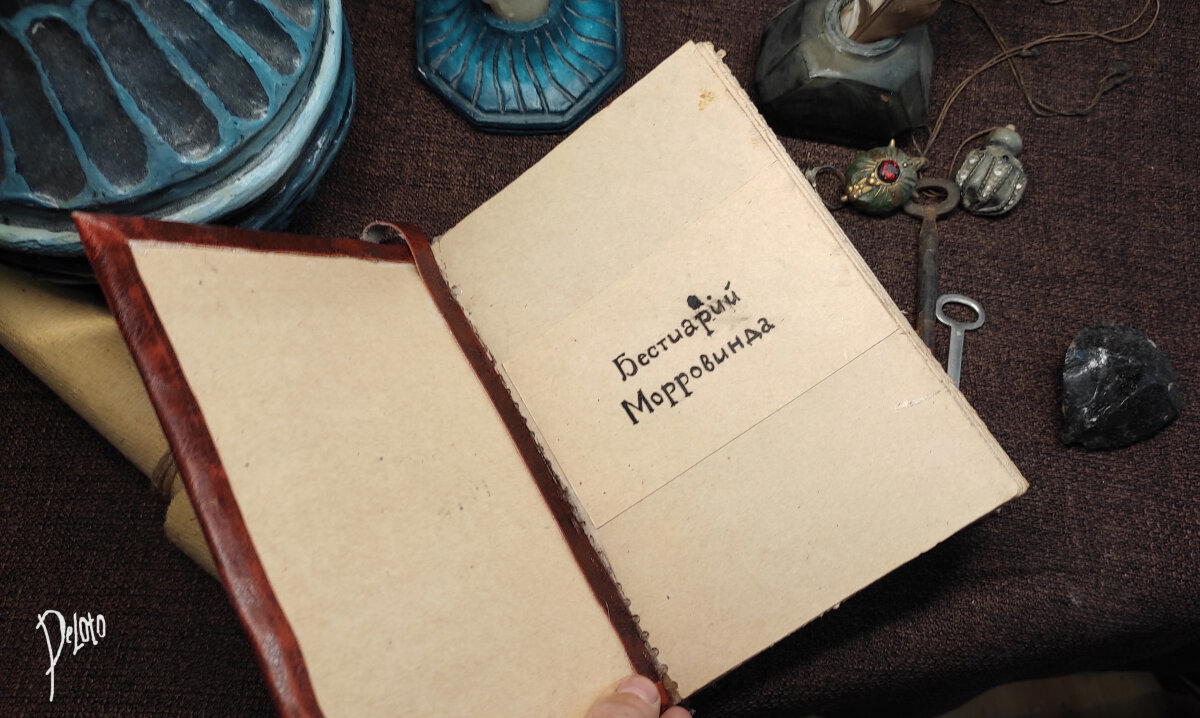

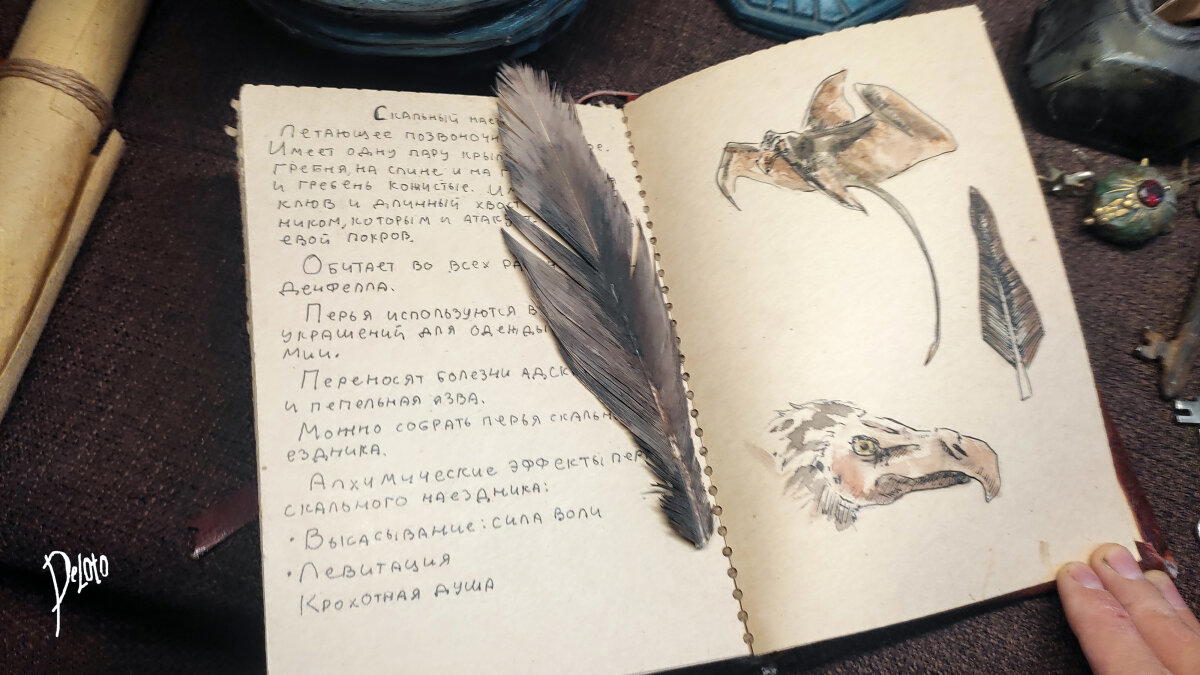

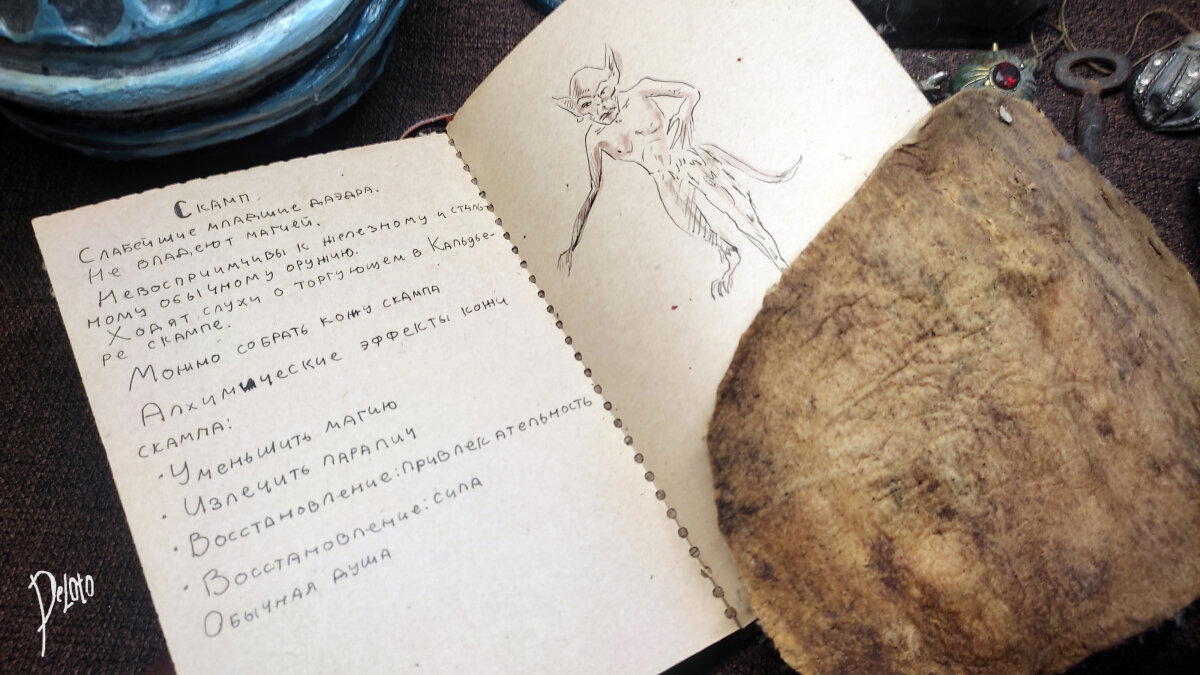

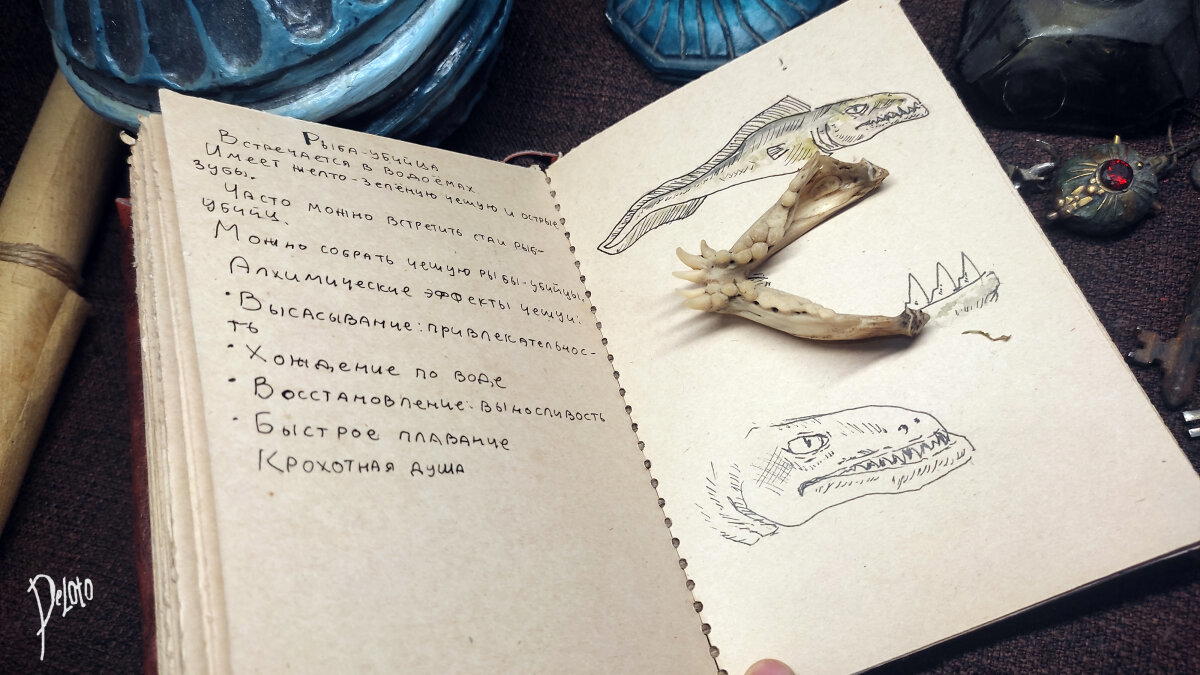

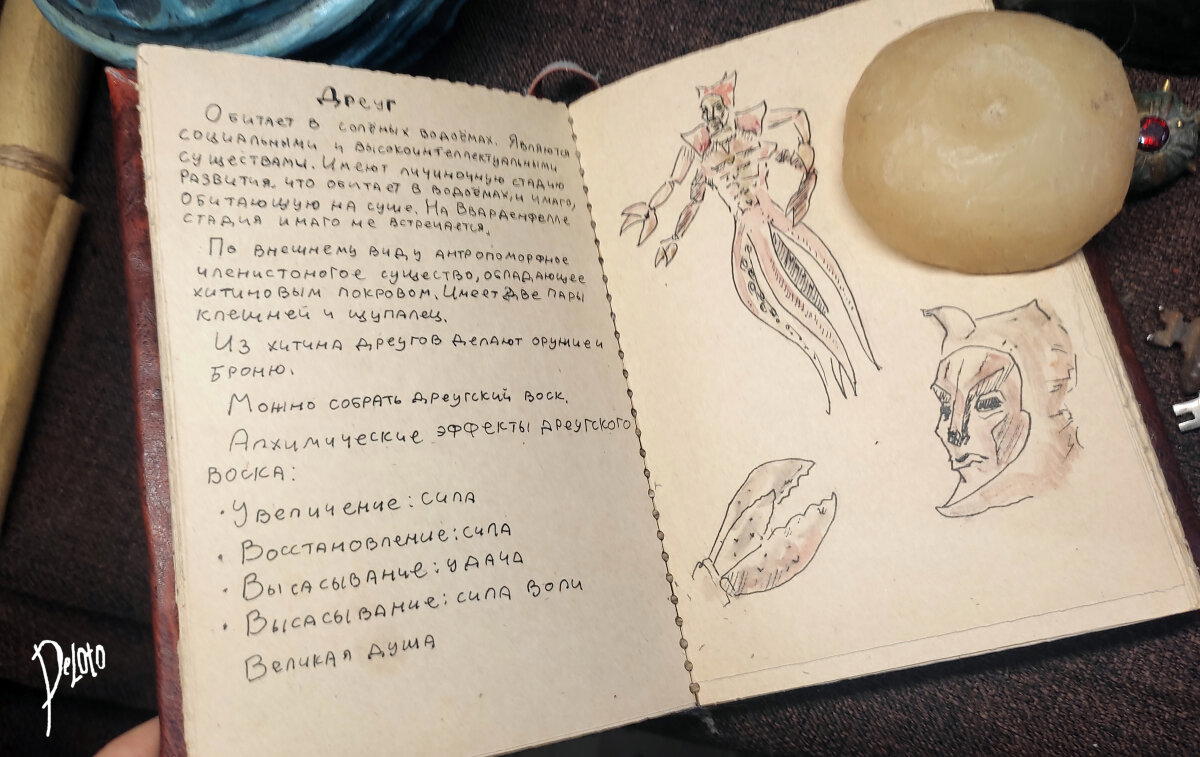

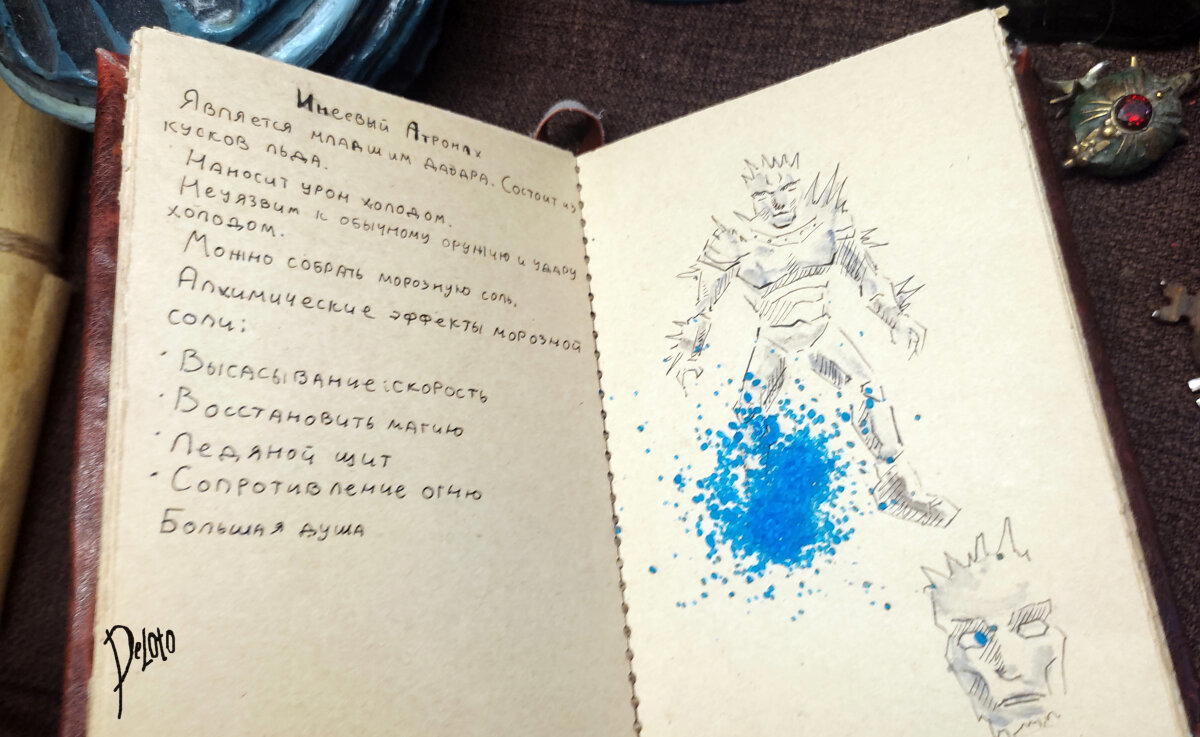

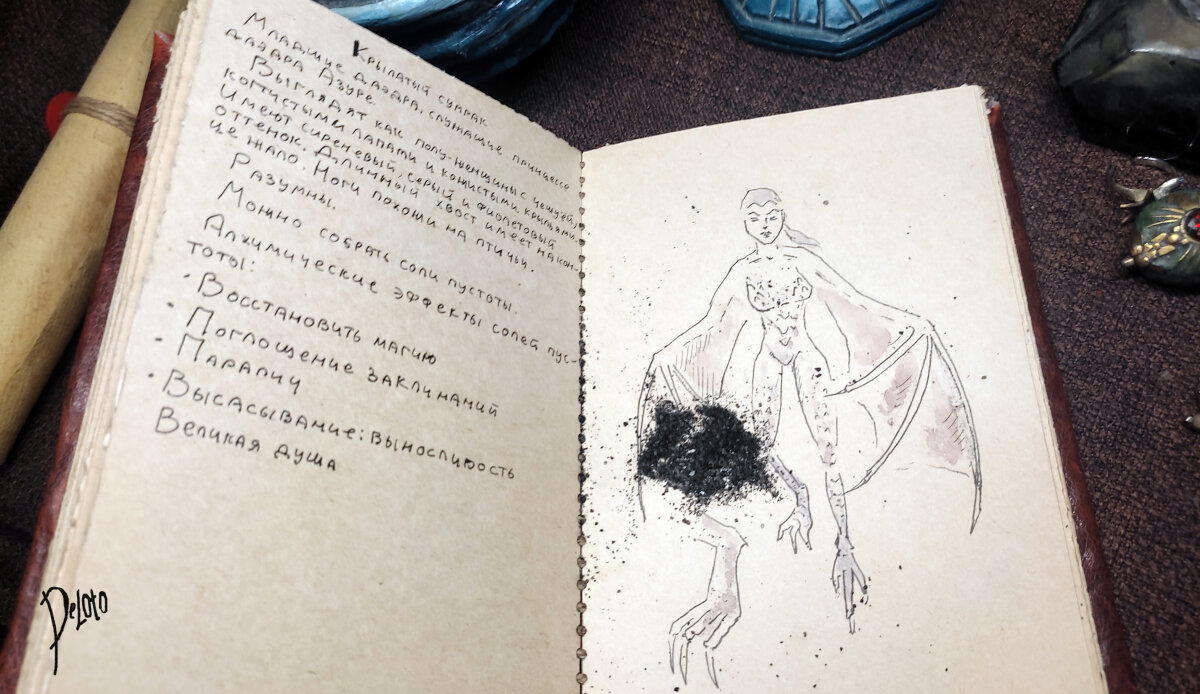

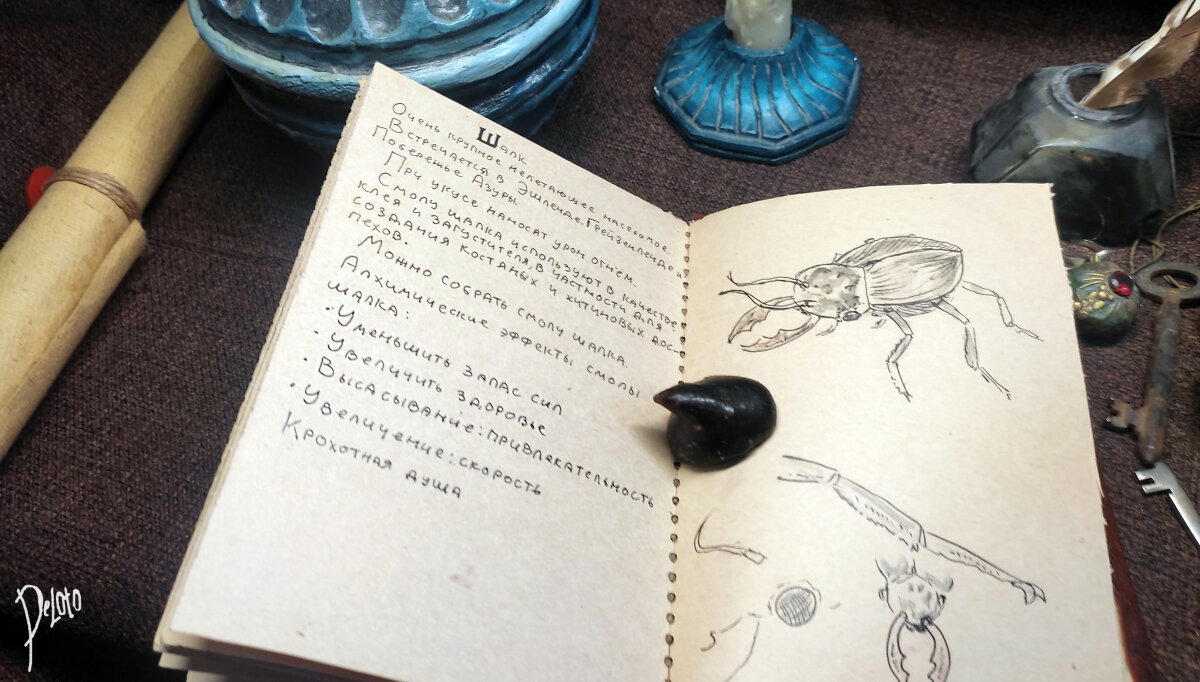

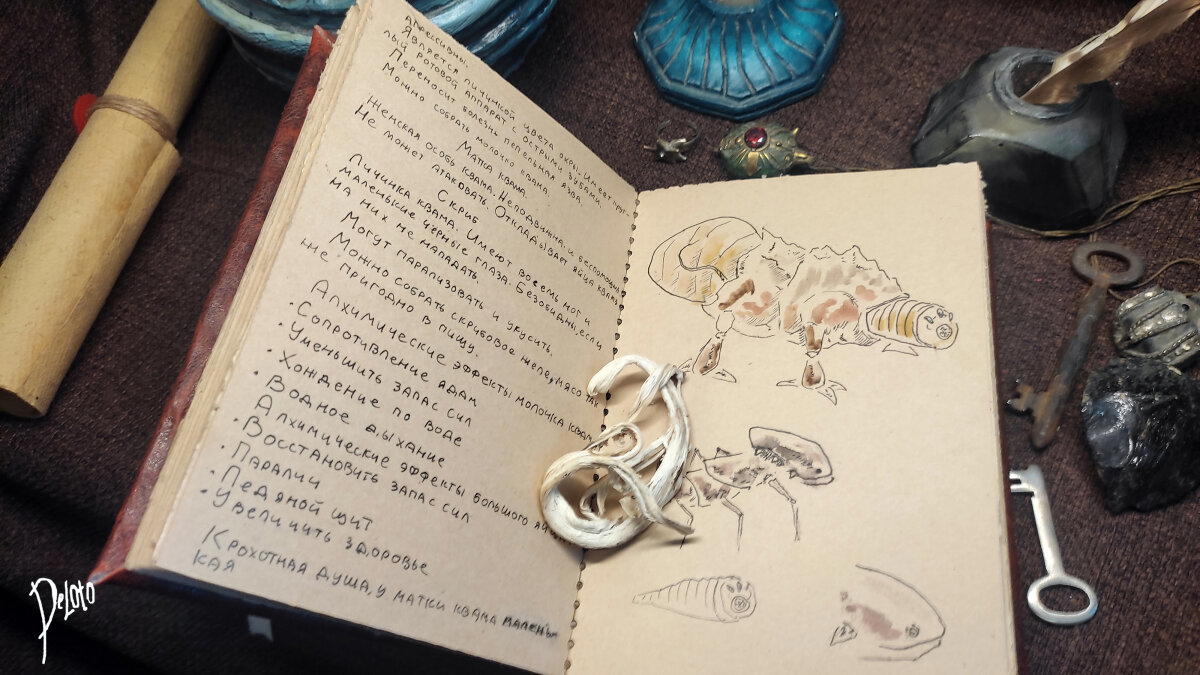

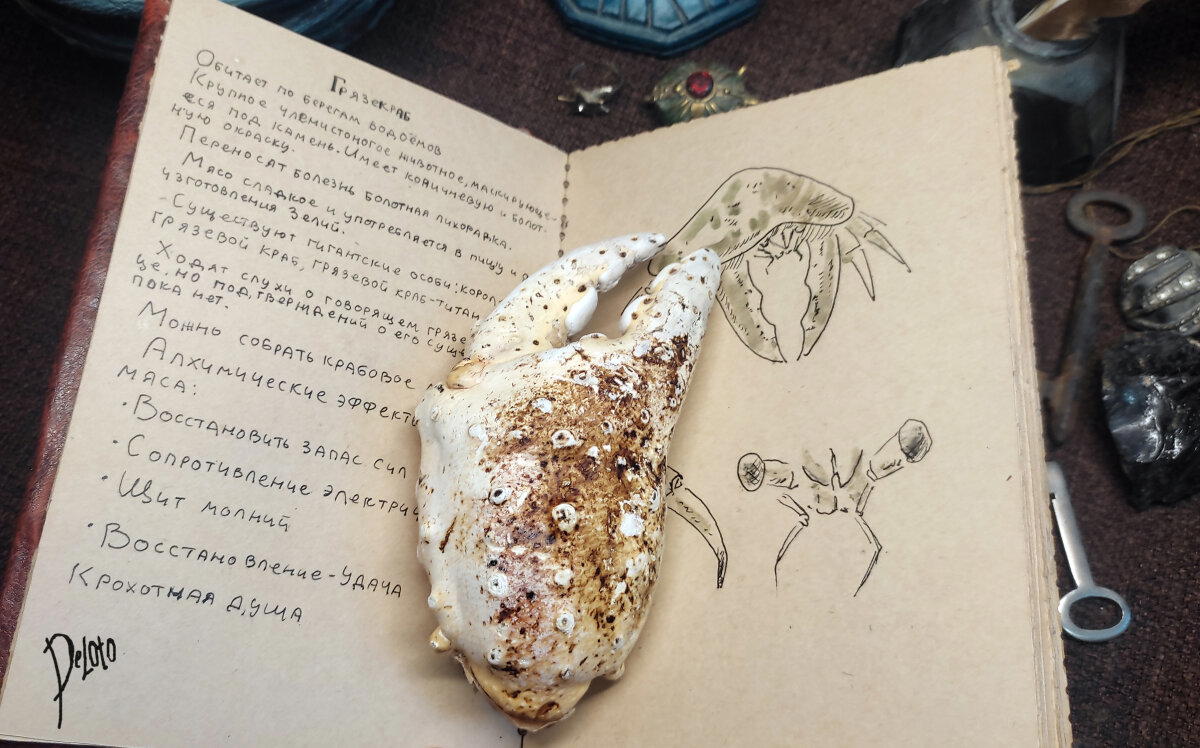

Бестиарий ручной работы по мотивам The Elder Scrolls III: Morrowind и алхимические ингредиенты. Вся информация взята c TES Wiki.

Автор: Deloto