добыча

Что, не впечатлились? А потому что вы не поняли, на что именно стоит смотреть!

Слоновые черепахи – животные довольно мирные и не склонные к рукоприкладству, но решать кто главный ведь как-то нужно!

Поэтому самцы встают друг перед другом и вытягивают головы вверх. Кто поднимет свою выше – тот самый крупный. А это значит, что он сильнее и главнее!

Исследования показывают, что уровень интеллекта свинок где-то на уровне не человекообразных обезьян. Их можно, например, научить управлять курсором на экране компьютера с помощью контроллера!

Ты рождаешься очень слабым. Маленький дрожащий розовый комочек, безобидный и беззащитный. Ты слеп, практически глух, совершенно беспомощен и дрожишь от холода при каждом случайном сквозняке. Но маленький мирок вокруг чувствуется безопасным и уютным. Он мягкий, пахнет сухими листьями, мхом и землёй. Рядом копошатся такие же как ты, слепые и мягкие существа, а периодически к вам приходит большая и тёплая мама, чтобы покормить молоком. Ты – ёжик, и это начало твоего пути.

Ты крепнешь не по дням, а по часам. Твоя жизнь – настоящий рай для любого человека-трудяжки. Большую часть дня ты спишь и просыпаешься лишь для того, чтобы мама могла накормить тебя молоком. Впрочем, большего от молодого растущего организма и не требуется. Чем меньше ты тратишь энергии на передвижение, тем быстрее ты растёшь.

На третий день после рождения твоя спинка начинает сильно чесаться – это сквозь кожу прорастают иголки. Пока ещё мягкие и белёсые, но уже через несколько дней они почернеют и обретут жёсткость. А ещё через неделю ты, наконец, откроешь глаза. За столь короткий промежуток времени масса твоего тела увеличится втрое, ты станешь весить около 100 граммов. Самый важный и сложный этап твоего роста подойдёт к концу.

С каждым днём вы с братьями и сёстрами всё меньше спите и всё больше копошитесь. Вы начинаете драться за мамино молоко, ссориться, играть и даже прислушиваться к звукам и запахам, доносящимся снаружи. Вы уже знаете, что мир не ограничивается одной лишь вашей уютной норкой, но всё никак не решаетесь выйти на поверхность – слишком уж там страшно.

А ещё вы узнаёте, что такое смерть. В помёте ежей бывает до 10 детёнышей, но они никогда не доживают до взрослой жизни в полном составе. Болезни, паразиты и недостаток пищи обязательно погубят самых слабых детёнышей. Но остальных это не тревожит, для них такое – норма жизни.

Однажды ваша мама приносит в гнездо неожиданный подарок – жучка. Вы ходите вокруг него, тщательно его осматриваете и обнюхиваете, пока ты не решаешь, наконец, попробовать его на молочный зуб. Вкусно! С этого дня мама-ежиха всё меньше будет кормить вас молоком, и всё больше – насекомыми и червями с поверхности.

Ещё через несколько дней ты услышишь, как у входа в гнездо бегает кто-то маленький. Ты вскакиваешь на свои крохотные лапки и выбираешься из убежища. Перед тобой оказывается малюсенькая многоножка, которая не успевает среагировать и становится твоим обедом. Первым собственноручно пойманным обедом!

К концу первого месяца жизни ты уже каждый день выбираешься в летний лес на охоту. Она нечасто оказывается успешной, но это не беда – мама продолжает подкармливать вас. У тебя полно времени, чтобы освоиться в таком большом и интересном внешнем мире. Однажды тебе даже приходится сворачиваться в клубок, чтобы сохранить себе жизнь. И судя по тому, что не все твои братья и сёстры возвращаются домой, некоторые из них не смогли защитить себя.

А, может быть, они просто решили покинуть материнский дом раньше тебя. На 6 неделю своей жизни и ты прощаешься с мамой, чтобы самому вершить свою судьбу. Несколько ночей ты блуждаешь в поисках своего места в этом мире. Периодически ты натыкаешься на запаховые метки других ежей, но их самих не встречаешь, да и они, похоже, не горят желанием показываться на глаза вчерашнему молокососу.

Однажды ты замечаешь, что вот уже несколько часов бредёшь по лесу, не встречая следов других ежей. Ты, наконец, останавливаешься и объявляешь эту территорию своей. С помощью запаха, конечно. А дальше начинается большая работа. На дворе середина лета, и зима ближе, чем тебе бы хотелось. А участок, при этом, совершенно необустроен. Тебе придётся приложить массу усилий, чтобы создать сеть холостяцких гнёздышек-укрытий, в которых ты будешь прятаться от опасности. Ну и, конечно, тебе жизненно необходимо накопить жирка на зиму.

К счастью, ты уже не подросток, а молодой и сильный ёжик весом грамм в 300-350. Ты достаточно силён, чтобы охотиться на мелких позвоночных и даже на гадюк. Особенно на гадюк. Ведь они привыкли полагаться на свой яд, но в твоих мышцах есть белок эринацин, который нейтрализует действие токсина. В худшем случае тебя ожидает лишь лёгкое недомогание. В трудах и заботах пролетают месяцы. Пролетают настолько быстро, что ты даже не успеваешь заняться личной жизнью. Юному ежу только и остаётся, что утеплить своё главное жилище, да лечь спать месяцев так на пять.

Проснувшись по весне, ты в первую очередь офигеешь от того, что почти половина твоего тела просто испарилась – это налог на жизнеобеспечение зимой. Придётся тебе срочно добирать биомассу, и только потом ухаживать за привлекательными ежихами. Ты будешь драться с конкурентами и фырчать серенады самкам, пока одна из них не согласится сходить с тобой на свидание. А когда она расскажет о беременности, ты технично сольёшься, сославшись на проблемы в твоём маленьком королевстве. И будешь избегать её, по крайней мере, до следующего сезона размножения!

Сначала хочу всех поблагодарить за ваши комментарии и доброжелательность и сразу хочу извиниться, если не сразу вам отвечаю. Не думайте, что игнорирую, я всё читаю, просто может не сразу, дел много, времени мало, а писать хочется, вот и пишу иногда в странное время суток. 😊 А вот несколько ваших комментариев вдохновили меня на этот пост.

Если помните был такой мультфильм «Приключения капитана Врунгеля», в котором перед началом яхтной регаты капитан Врунгель назвал свою яхту «Победа» и утверждал, что как корабль свой назовёшь, так он и поплывёт. Назвал-то он его правильно, но по «техническим причинам» первые две буквы отвалились, а дальше вы сами знаете, что из этого получилось.

Так вот у меня похожая история, мне всё время не везёт с названиями, ну не умею я их правильно выбирать. Как давно завела эмайл с юзернейм assole в честь имени героини повести Грина «Алые Паруса» Ассоль. А через много лет мне кто-то посоветовал сменить имя, потому что на английском языке оно близко по написанию с asshole. А я-то думала, почему мне никто не пишет.

На Пикабу я тоже неудачно выбрала себе псевдоним, в который я вложила свой смысл, но оно видно для кого-то ассоциировалось с чем-то типа клубнички и меня не восприняли всерьёз. Вот поэтому-то я и не перетаскиваю свои посты сюда. 😊 А сменить имя там тоже непросто, удаляется доступ к странице с постами, пришлось оставить всё как есть.

Теперь о ОтомОсём, то слово с котором произошла ассоциация и то что там в комментарии подумали, я здесь воспроизводить не буду (слово не совсем приличное или неприличное совсем), но думаю, что некоторые юзеры на Пикабу могли бы им воспользоваться и были бы на пике волны с такими юзернэйм, хотя возможно я сейчас зло пошутила. Люблю я, знаете, странно пошутить.

Кстати, у меня вопрос: а шутить о Пикабу здесь можно, потому что на Пикабу мой юмор не понимают. 😊

Ну, продолжу о названии, проблема в том, что здесь при создании никнэйма невозможно писать все слова раздельно, а пробел, кажется, только один разрешается, да и с пробелами тоже как-то неинтересно выглядит. А если честно, я вообще-то хотела взять никнэйм «Карусель мыслей», потому что у меня обычно много мыслей в голове и идей для написания, которые я не всегда успеваю записывать. Вот даже этот аватар сгенерировала.

Но тут я прочитала, что «карусель мыслей» — это чуть ли не психическое расстройство, описывающее состояние навязчивых и беспорядочных мыслей, которые как на карусели вращаются быстро и без остановки, не давая человеку покоя, лишая сна и отдыха. Пришлось от этой идеи отказаться. Думала, что название О том о сём будет более безобидное и безопасное, но как всегда ошиблась. 😊

Насчёт Ли, морские свинки – весьма общительные создания и любят когда с ними разговаривают, поэтому я уже ему сказала, что он теперь известный на Вомбате. Ли на меня выразительно посмотрел, и, как и свойственно грызуну, у которого постоянно растут зубы, которые приходится стачивать, жуя по 16 часов в сутки, слегка задумался: «Интересно, известность – это что-то съедобное»? Вот и приходится многое объяснять двухгодовалой свинке, которая ещё учит человеческие слова и постоянно пополняет свой словарный запас. Кто знает, может однажды маленький Ли расскажет или напишет свою историю. 😊

А пока он только просит добавить тег Морские свинки (на Вомбате сейчас только теги Животные и Грызуны имеются). А морские свинки утверждают, что "грызун грызуну рознь" и предпочитают быть выделенными в отдельную категорию, чтобы их с хомяками, белками, сусликами, сурками, песчанками, степными пеструшками или луговыми собачками не путали. А если у кого-то есть успешный опыт по обучению морских свинок (хотя бы приучение их к горшку, чтобы они хотя бы ходили в одно и то же место), то обязательно делитесь своим опытом.

Всем доброго вечера, утра или ночи! (применяйте согласно вышей часовой зоны) Вы, как всегда, пишите свои комментарии, а я, как обычно, побежала по своим делам. Потом обязательно их прочитаю.

Ладно, когда некоторые собаки общаются членораздельными предложениями, но чтобы кошка!.. XD

Тривия:

Багагва - имя демона, вселившегося в Мерв, как шутят хозяева. Кошка просто часто издаёт этот звук.

Чарльз - садовник, которого наняли хозяева Мерв. Подкалывают её, что он её парень.

P.S. Упомянутый в заголовке хаски Ки.

Я здесь новичок, не совсем ещё знаю, что тут где и как, но, если я правильно понимаю, это более добрая версия Пикабу. 😊 Там, конечно, всё понятно, им 16 лет, подростковый переходный, в общем, трудный возраст. За это время сайт стал больше, многообразнее и менее терпимым к несхожим интересам, выросло новое поколение, стало больше злости, политики, копирования, мата, троллинга и меньше авторского контента и доброты. Люди стали отдаляться, произошли свои внутренние изменения, стало сложнее управлять системой, вот и пошёл разлад, распад и раскол как это случилось в истории с такими гигантами как Римская империя или СССР.

К чему это я веду, да, нет, я не в обиде на Пикабу, просто заметила, что пользователи платформы стали больше жаловаться на неадекватных людей, стали бояться заходить в комментарии, реже заходить на сайт и начали уходить в поисках других ресурсов. Я решила выяснить куда они уходят и пошла «по их следам», и они привели меня сюда. 😊

Мне понравилась графика сайта, красочные иллюстрации и фотографии. Прочитав пост https://vombat.su/post/65641-vseh-nas-s-dnyom-rozhdenya-2, подумала, что согласно «Мюнхенской системе диагностики» я возможно соответствую хотя бы по одному критерию – «развивает мелкую моторику». Не знаю как насчёт других показателей типа бегать и прыгать, но свою мелкую моторику я стараюсь развивать регулярно в виде мозаики:

и алмазной вышивки:

К тому же я питаю слабость к животным, зачастую экзотическим (например, морским свинкам, выдрам, суркам, мангустам, билби и капибарам), поэтому думаю, что у меня есть шанс подружиться с вомбатом. 😊

Старые посты решила на переносить, начну с чистого листа. Пишу о разном и спонтанно, местами неожиданно, не привязываясь надолго к одной определённой теме, отсюда и название «О том о сём».

Ну что, давайте вместе растить малыша-вомбатёнка? 😊

Сюда же присоединяется и маленький Ли, он ровесник Вомбат.су (2,5 года).

Знакомое состояние: сидишь, медленно моргаешь, и каждое закрытие глаз грозит перерасти в крепкий сон. Этот рыжик явно балансирует на грани — веки тяжелеют, голова клонится, но он всё ещё пытается сохранить видимость бодрствования.

Когда кот медленно моргает, он не просто борется со сном — это признак полного расслабления и доверия к окружающей обстановке.

📍 Калининград

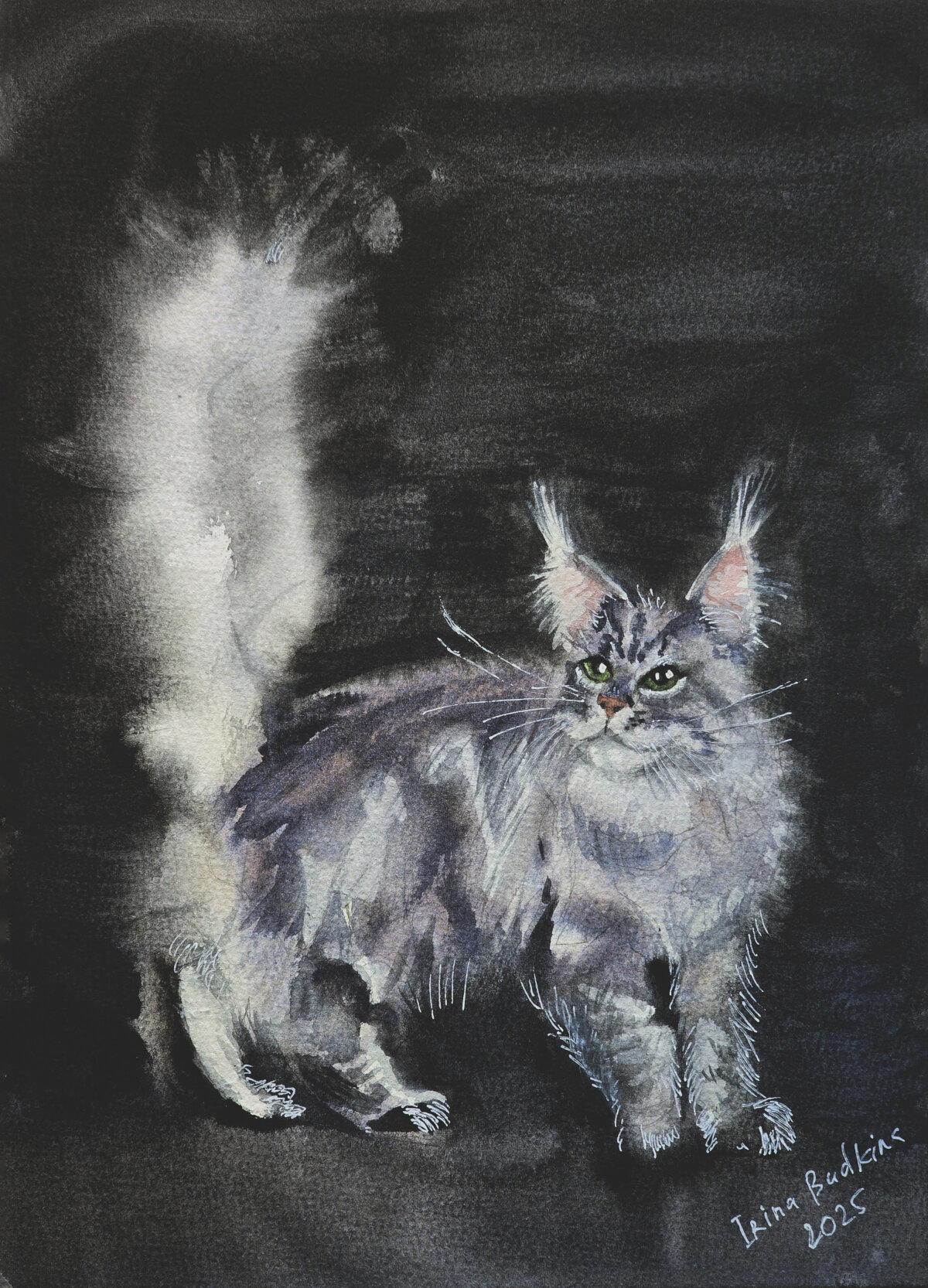

Второй раз в жизни рисую котика акварелью (первый вот), не могла удержаться и не усложнить себе жизнь, выбрав светлого товарища на тёмном фоне

Плащеносный броненосец — это самый маленький из всех броненосцев, его максимальная длина не превышает 14 см. Живут в Южной Америке. Под землей.

Да, эти маленькие розовые существа совсем не похожи на своих братьев — других броненосцев, что смело гуляют по тропическим лесам, защищённые мощными латами. Плащеносы забрали себе нишу типичного крота и почти не высовываются на поверхность. Мощные грабли на месте передних конечностей позволяют быстро рыть тоннели. Там они ищут насекомых, червей и подземные муравейники.

Спинной панцирь наших героев сильно деградировал от такого образа жизни. Он плохо защищает и стал совсем тонким. Видимо, остался лишь как рудимент. Хотя, броню плащеносы всё ещё используют. Правда, в другом месте — на попе.

Посмотрите на фото и увидите, что зад броненосца выполнен в форме эдакой твёрдой затычки. Такая конструкция позволят блокировать норку или проход под землёй. Хищник просто не сможет цапнуть или схватить зверька в таком положении.

Про жизнь плащеносного броненосца до сих пор известно крайне мало. Звери обитают в засушливых равнинах и строго под землёй. Оценить их численность, особенности размножения и поведения пока трудно.

Исследование университета Шарите, опубликованное в журнале Nature, раскрывает основные процессы в мозге мух

20 августа 2025

Мухи тоже нуждаются во сне. Но им нужно сохранять способность реагировать на опасности, не отключаясь полностью от внешнего мира. Исследователи из Шарите — Медицинского университета Берлина раскрыли механизм работы мозга в таком состоянии. Как они описывают в журнале Nature, мозг мух ритмично фильтрует зрительную информацию во время сна — поэтому сильные зрительные стимулы по-прежнему могут разбудить животное.

Периоды отдыха и сна жизненно важны — вероятно, для всех животных. "Сон нужен для физического восстановления, а у людей и многих животных он также играет основную роль в формировании памяти", — объясняет профессор Дэвид Освальд, ученый из Института нейрофизиологии Шарите и руководитель недавно опубликованного исследования. Ранее было непонятно, как организм может снижать чувствительность к внешним сигналам для восстановления, но при этом сохранять готовность к реагированию на угрозы.

Команда под руководством Дэвида Освальда исследовала этот вопрос, используя модельный организм — дрозофилу. Благодаря своим небольшим мозгам двухмиллиметровые насекомые, широко известные как плодовые мушки, очень хорошо подходят для изучения нервных процессов. "Мы обнаружили, что мозг мух тонко настраивает возбуждающие и тормозные сети во время сна", — говорит Дэвид Освальд. "Получается фильтр, который эффективно подавляет зрительные стимулы, при этом особенно сильные стимулы могут пройти через него. Состояние можно сравнить с приоткрытым окном: сквозняк, то есть передача стимулов, прерывается, но сильный порыв ветра может толкнуть окно и открыть его, и точно так же сильный стимул может разбудить животное".

Согласно исследованию, мухи устают вечером после долгого периода бодрствования и в соответствии с ритмом внутренних часов: в двух разных мозговых сетях появляются медленные, синхронные электрические волны — так называемые медленные волны, — которые соединяют зрительные стимулы с областями мозга, нужными для навигации — одна активирует, а другая тормозит реакцию на зрительные стимулы. "Если обе сети активны одновременно, тормозная сеть побеждает, и обработка стимулов блокируется", — объясняет доктор Давиде Ракульга, первый автор исследования из Института нейрофизиологии Шарите. "Так муха мягко отключается от окружающей среды и может заснуть".

Однако чтобы проснуться, нужно пробить этот фильтр сна. "Мы полагаем, что это обеспечивается ритмическими колебаниями электрических волн", — заявляет Давиде Ракульга. Медленные волны возникают из-за того, что электрическое напряжение нервных клеток колеблется вверх и вниз раз в секунду. "Возможно, что когда напряжение высокое, есть короткий период времени, в течение которого информация может пройти через фильтр сна", — добавляет доктор Ракель Суарес-Гримальт, также первый автор исследования. Она проводила работу в Институте нейрофизиологии Шарите и теперь работает в Свободном университете Берлина. "В течение этого периода сильные зрительные стимулы могли преодолеть слабое доминирование тормозной мозговой сети, в некотором смысле открывая окно, чтобы муха отреагировала".

Согласно исследователям, медленные волны создают окна, через которые интенсивные стимулы могли разбудить спящую муху. Сон у людей также отличается медленными волнами. Возможно ли, что наш мозг балансирует периоды отдыха и внимания по тому же принципу? "У людей мы знаем о структуре мозга, которая фильтрует информацию от стимулов и участвует в формировании колебательной активности — это таламус", — говорит Дэвид Освальд. "Следовательно, здесь могут быть параллели с процессами в мозге мух, поэтому это может отражать универсальный принцип сна. Однако для доказательства потребуются дальнейшие исследования".

Термины:

Новость взята с агрегатора EurekaAlert: https://www.eurekalert.org/news-releases/1095342

Журнал: Nature

DOI: 10.1038/s41586-025-09376-2

Дата публикации: 20 августа 2025

20 августа 2025

Красный список МСОП (Международного союза охраны природы) крайне слабо представлен беспозвоночными, включая насекомых. Лишь 1,2% от миллиона описанных видов насекомых прошли оценку риска вымирания, что серьезно ограничивает возможности оценки биоразнообразия и принятия природоохранных мер. Более обширные наборы данных и новые статистические методы могли бы расширить охват классификации риска исчезновения.

Красный список МСОП — самый полный в мире источник информации о глобальном природоохранном статусе — в основном состоит из более известных позвоночных животных: млекопитающих и птиц. Ученые считают ситуацию тревожной, поскольку Красный список определяет природоохранные меры и приоритеты.

Исследователи из университетов Хельсинки и Стокгольма, Шведского университета сельскохозяйственных наук и Шведского музея естественной истории изучили способы расширения охвата классификации природоохранного статуса на беспозвоночных. Ученые использовали один из крупнейших в мире наборов данных по членистоногим, включающий более 33 000 видов.

Выяснилось, что попытки классификации редких видов насекомых традиционными методами связаны с большим риском неправильной классификации — обнаружить даже серьезное сокращение численности вида крайне сложно.

"Насекомых трудно наблюдать, и большинство из них редки. В результате по большинству видов насекомых собрано лишь ограниченное количество данных, что затрудняет определение стабильности популяций или риска их сокращения. Существующие методы оценки природоохранного статуса плохо подходят для них", — отмечает профессор Томас Рослин из факультета биологических и экологических наук Университета Хельсинки.

Рослин объясняет, что без обновления методов анализа даже самые амбициозные проекты наблюдений позволят провести оценку вымирания лишь для малой части всех видов.

Исследователи предлагают три альтернативных способа улучшения классификации с помощью новых статистических методов. Хотя данные по каждому редкому виду ограничены, анализы можно усилить, объединяя данные по разным видам. Кроме того, оценки могут проводиться на уровне сходных видов, а не индивидуально. Третий вариант — направить оценку риска вымирания на сообщества видов и местообитания.

"Статистические методы экологии сообществ сделали огромный рывок за последние 10-15 лет, открывая новые возможности для оценки рисков вымирания. Последствия оказались особенно заметными для насекомых, у большинства которых отсутствуют какие-либо оценки риска вымирания", — говорит профессор Ярно Ванхатало из факультетов биологических и экологических наук и естественных наук Университета Хельсинки.

Насекомые играют важную роль — опыляют растения, участвуют в круговороте питательных веществ и служат пищей другим группам организмов. Они также представляют самых многочисленных и разнообразных животных на планете, составляя 75-90% всех известных видов животных. Количество неизвестных видов гораздо больше: около 80% видов насекомых остаются неописанными.

Новость взята с агрегатора EurekaAlert - https://www.eurekalert.org/news-releases/1095188

Статья, на которую они ссылаются:

Журнал: Ecography

DOI: 10.1002/ecog.07819

Дата публикации: 1 августа 2025

Бородатые агамы помогают объяснить механизмы определения пола у рептилий

18 августа 2025

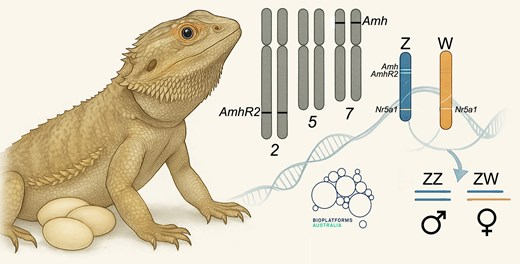

Опубликованы результаты двух независимых исследований, представляющих практически полные референсные геномы центральной бородатой агамы (Pogona vitticeps) — широко распространенного вида агамидовых из центрально-восточной Австралии, популярного как домашний питомец в Европе, Азии и Северной Америке. Пол взрослых особей зависит не только от генетических факторов, но и от температуры в гнезде — необычная особенность среди животных. Долгое время агамы служили удобной моделью для изучения биологических основ определения пола. Благодаря значительному прогрессу в геномике удалось обнаружить область генома и потенциальный главный ген, отвечающий за развитие по мужскому типу.

Независимая проверка результатов двумя группами исследователей с использованием разных подходов значительно повышает достоверность находки.

У бородатых агам действует необычная система определения пола под влиянием генетических и средовых факторов, в частности температуры. В отличие от большинства животных, где пол определяется исключительно хромосомами, у агам высокие температуры инкубации могут изменить пол с мужского на женский. Ящерица с мужскими хромосомами способна развиться в репродуктивно активную самку при достаточно высокой температуре инкубации яйца.

Как у птиц и многих рептилий, агамы обладают системой половых хромосом ZZ/ZW: самки несут пару различающихся хромосом ZW, самцы — две одинаковые хромосомы ZZ. Определение пола дополнительно усложняется способностью генотипических самцов ZZ превращаться в фенотипических самок при высоких температурах инкубации без участия W-хромосомы или связанных с ней генов.

Новая технология ультрадлинного нанопорового секвенирования позволяет создавать сборки половых хромосом от теломеры до теломеры (T2T) и выявлять нерекомбинирующие участки. Таким образом сужается круг генов-кандидатов, определяющих пол у видов с хромосомным механизмом. Технология лучше разделяет материнские и отцовские части генома, что упрощает сравнение последовательностей Z и W хромосом для оценки возможных функциональных различий ключевых генов пола.

Первую работу выполнили исследователи из BGI, Китайской академии наук и Чжэцзянского университета, применив короткие риды DNBSEQ в сочетании с длинными ридами нового нанопорового секвенатора CycloneSEQ. Геном стал первым животным геномом, опубликованным с использованием данной технологии.

Создание второго генома возглавили исследователи Университета Канберры при финансировании Bioplatforms Australia, Австралийского исследовательского совета и PacBio Singapore. В анализах участвовали специалисты Австралийского национального университета, Института медицинских исследований Гарван, Университета Нового Южного Уэльса, CSIRO и Автономного университета Барселоны. Сборка основана на технологиях PacBio HiFi, ультрадлинных ридах ONT и Hi-C секвенировании.

Публикация референсных геномов на базе двух разных технологий впервые позволяет напрямую сравнить возможности ONT и CycloneSEQ. Технологии дополняют друг друга разными подходами к изучению определения пола. Первый геном получен от самца ZZ для полной характеристики Z-хромосомы, второй — от самки ZW.

Новый нанопоровый секвенатор позволил восстановить около 124 миллионов пар оснований ранее неописанных последовательностей (почти 7% генома), включая многочисленные гены и регуляторные элементы, важные для понимания сложной системы определения пола.

Оба проекта создали высококачественные сборки генома размером 1,75 Гбп, содержащие все теломеры кроме одной. Лишь несколько пробелов остались в микрохромосомах. Специфичные половые хромосомы Z и W собраны в отдельные скаффолды. На 16-й хромосоме обнаружен "псевдоаутосомный регион" (PAR), где половые хромосомы конъюгируют (спариваются) и рекомбинируют.

При секвенировании самца команда BGI искала гены, специфичные для Z-хромосомы, но отсутствующие на W-хромосоме. Сильными кандидатами на роль генов определения пола стали Amh и Amhr2 (ген антимюллерова гормона и его рецептор), а также Bmpr1a. Секвенирование самки австралийской командой указало на тот же кандидатный регион определения пола (SDR) и подтвердило роль Amh и Amhr2.

Анализ экспрессии на разных стадиях развития выявил значительное преобладание Amh у самцов, что делает его наиболее вероятным главным геном определения пола. Дифференциальная экспрессия связанного с полом гена Nr5a1 в псевдоаутосомном регионе указывает на более сложную картину. Nr5a1 кодирует фактор транскрипции с сайтами связывания в промоторной области Amh.

В отличие от многих рыб, использующих Amh-подобные гены для определения пола, у агам аутосомные копии Amh и его рецепторного гена Amhr2 сохраняют целостность и функциональность. Возможно, пол определяется взаимодействием генов половых хромосом при участии аутосомных копий.

Главное достижение — открытие генетических элементов, центральных для мужской половой дифференцировки позвоночных, на половых хромосомах. Гены Amh и кодирующий его рецептор AMHR2 скопированы в нерекомбинирующую область Z-хромосомы, что делает их очевидными кандидатами на роль главного гена определения пола через дозозависимый механизм. Открытие ускользало от исследователей долгие годы.

Ни у одного вида рептилий пока не обнаружен главный ген определения пола, подобный Sry у млекопитающих или Dmrt1 у птиц. Работа представляет четкого кандидата — Amh, присутствующий в двойной дозе у самцов ZZ и одинарной дозе у самок ZW.

Артур Жорж из Университета Канберры, старший автор второй статьи, отмечает значимость работы:

"Ожидаем ускорения исследований в других областях благодаря новым сборкам: развитие черепа, мозга, поведенческие исследования, взаимодействия ген-ген и ген-среда в сравнительных исследованиях определения пола позвоночных. Многие области получат хорошо изученную модель чешуйчатых для сравнения с традиционными модельными видами — мышью, человеком или птицей."

"Меня постоянно поражает скорость прогресса китайской науки. За немного лет BGI и партнерские компании разработали технологии секвенирования с результатами не хуже конкурентов, но превосходящие по производительности и экономической эффективности. Сборки генома служат свидетельством такого уровня достижений."

Цие Ли из BGI, старший автор первой статьи, объясняет выбор подхода: "Работу над геномом бородатой агамы начали в прошлом году как первый животный геном для нового секвенатора — в Год Дракона в Китае. Беспристрастные длинные риды секвенатора CycloneSEQ позволили легко получить высококонтигуальную сборку генома и разрешить высокоповторяющиеся участки с высоким содержанием гуанина-цитозина, традиционно сложные для сборки. Два референсных генома от особей разного пола, созданные разными технологиями, действительно дополняют друг друга. Радует, что оба генома указывают на ключевую роль сигналинга AMH в определении пола. Но как возникли половые хромосомы? Дополнительные высококачественные геномы родственных видов прояснят эволюционное происхождение системы ZW и завершат картину."

Обнаружение одних и тех же ключевых генов-кандидатов двумя независимыми проектами значительно повышает достоверность результатов. Открытое распространение всех данных позволяет другим исследователям развивать работу, особенно учитывая неполное понимание роли некоторых факторов транскрипции, связанных с определением пола. Создание двух высококачественных сборок генома представляет значительный прогресс в понимании механизмов определения пола у агам.

Ключевые термины:

Вебинар с авторами исследований состоится 26 августа в 10:00 UTC. Здесь можно зарегистрироваться и поучаствовать: https://cassyni.com/events/SWHReTL1j8YPEvxnLsyKYq

Новость взята с агрегатора EurekaAlert -https://www.eurekalert.org/news-releases/1094902

Научная статья в журнале GigaScience, на которую они ссылаются: https://academic.oup.com/gigascience/article/doi/10.1093/gigascience/giaf085/8237437