История развития атомистической теории: Алхимический период

Любовь Новикова, репетитор по химии, рассказывает об алхимическом периоде развития химии и о том, как он повлиял на атомистическую теорию.

Оператор: Анастасия Савельева.

Анимация: Алла Пашкова.

Монтаж: Яна Ненашева.

Дизайн: Максим Коневзеров.

Стенограмма: Эльвира Батдалова.

Благодарим за предоставленное помещение БЦО "Современник".

Длился алхимический период примерно тысячу лет, и в течение этого периода не было атомистической теории. Всё, ролик закончен. Всем пока.

Ладно-ладно, не выключайте ролик, я пошутила.

В предыдущем ролике мы говорили с вами о том, как древние философы представляли себе мир. И на основании этого они выдвинули две теории: о четырёх элементах (Аристотель) и теория Демокрита – атомизм. Если вы о них забыли, то предлагаю вам обновить свои знания и посмотреть наш предыдущий ролик.

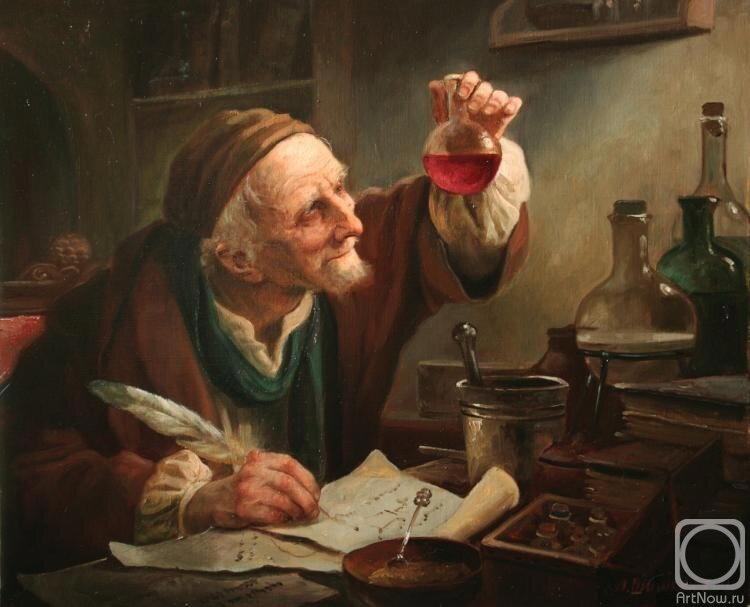

А сегодня мы с вами поговорим про алхимический период, время жрецов и мошенников, загадочных символов и поисков эликсира бессмертия. Это самый спорный по его значимости в химии период и самый мистифицированный.

Так как алхимический период довольно большой (длился он тысячу лет), давайте разделим его для удобства на три периода: на александрийскую химию, арабскую химию и европейскую химию.

Начало алхимического периода принято считать III век до нашей эры. В это время происходит следующее: чисто практическая египетская химия соединяется с натурфилософией греков, и всё это выделяется в отдельную науку «khemia». Слово khemia [как] принято считать, пошло от египетского слова «кхем» или «хем», что означает вроде «египетского искусства».

Изначально теория Аристотеля была совершенно лишена мистицизма, потому что Аристотель старался очень отделять науку от религии. Но когда его теория о четырёх элементах соединилась с египетской практической химией, она начала очень мистифицироваться. Всё это происходило только по той причине, что египетская наука была очень связана с храмами. И когда всё это образовалось в одну общую науку «кхемия», жрецы, которые занимались наукой, добавили туда бога-покровителя (у них был бог-покровитель Тот), добавили священные обряды, всё связали с астрологией. В общем, типичные жрецы.

Такая мистификация сделала науку очень закрытой и непонятной. Это мешало полностью её развитию. Каждый учёный старался объясняться максимально загадочно и туманно, наводя страх на обычных людей. Из-за этого обмен знаниями совершенно не происходил, что, в свою очередь, породило очень много мошенников. На самом деле, прикинуться учёным в то время было достаточно легко: чем загадочнее ты изъяснялся, тем более научно ты смотрелся.

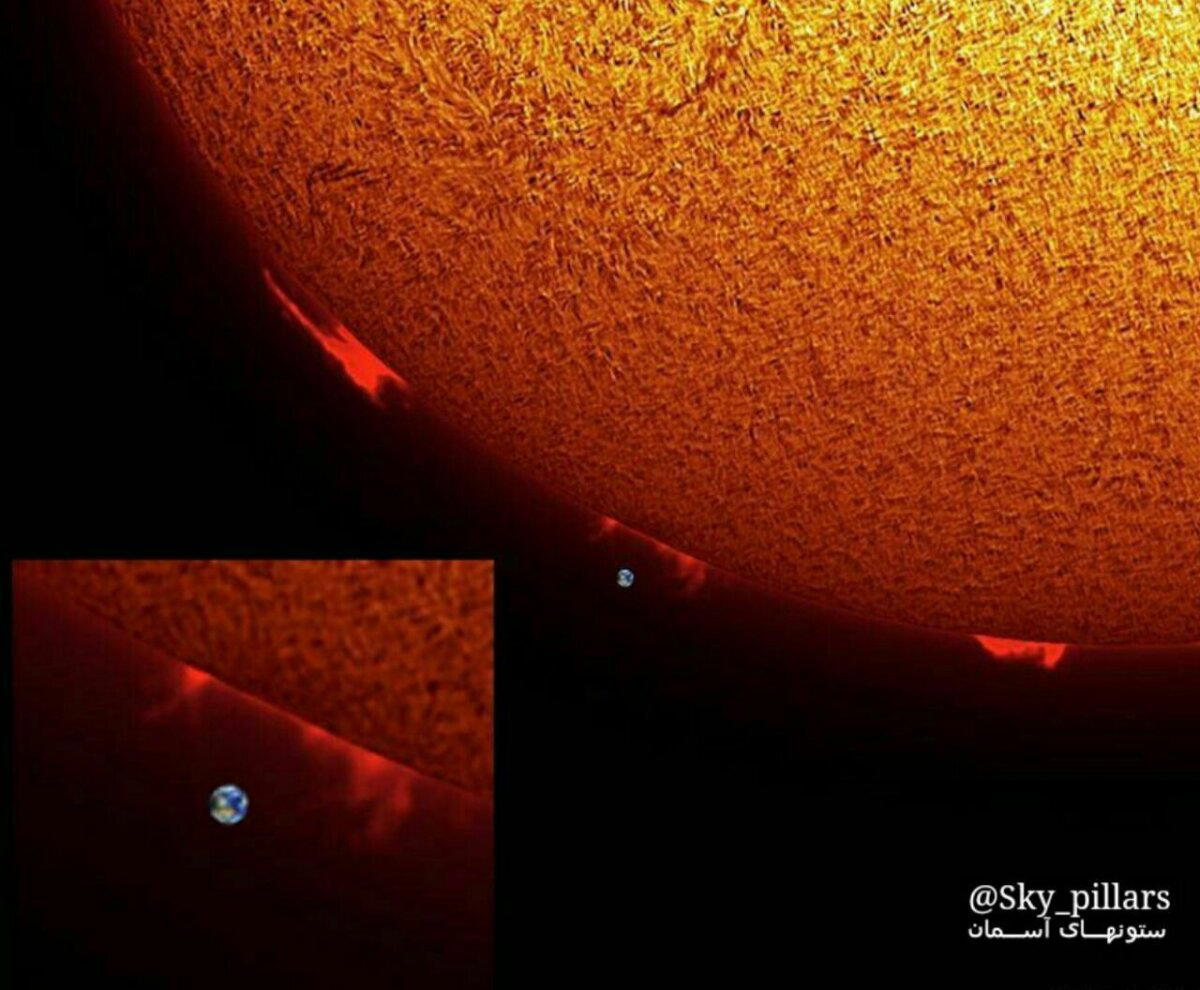

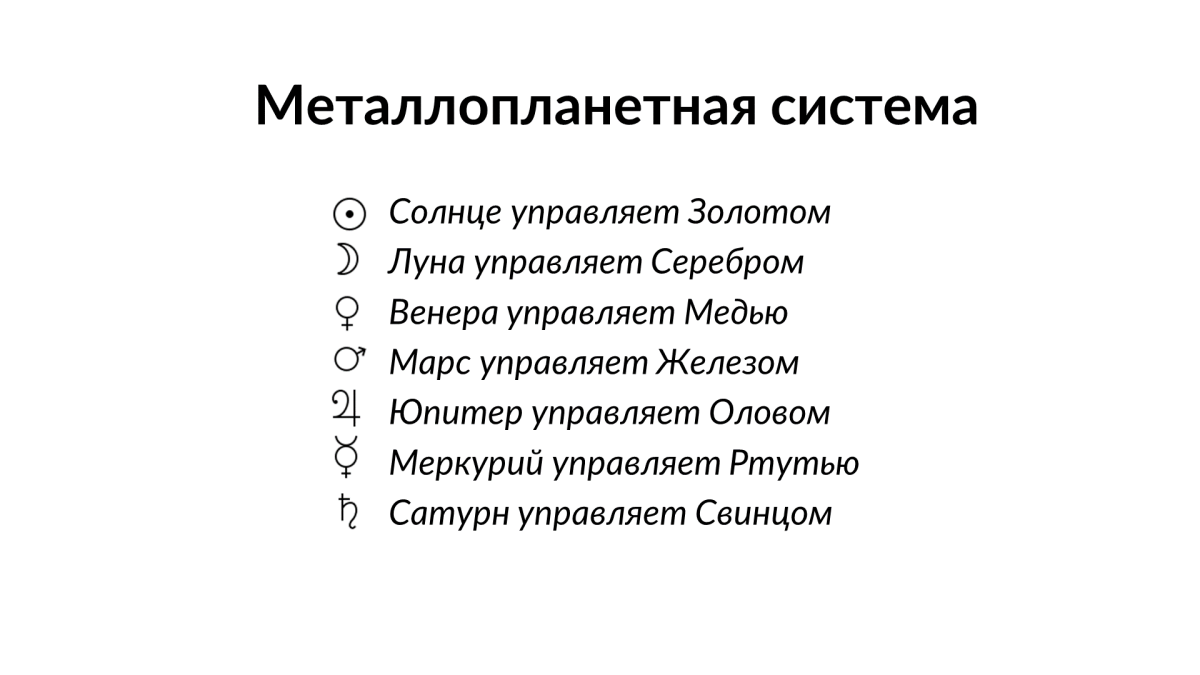

С александрийского периода до нас дошло очень мало записей, в основном, по причине того, что Александрийская библиотека была практически полностью уничтожена. А ещё потому, что в какой-то момент алхимия стала попросту вне закона, так как государство, естественно, боялось: очень много учёных, которые пытаются найти способ получения дешёвого золота. Это могло привести к краху экономики, и в какой-то момент просто запретили алхимию. Основное, что дошло до нас с александрийского периода – это металлопланетная система. Вы представьте: в тот момент нам известно только семь металлов и семь планет. Совпадение? Не думаю! Конечно же, их нужно соединить! Так и подумали учёные того времени и соединили планеты и металлы. То есть, каждая планета стала покровительствовать какому-то металлу.

Первый, кто серьёзно заговорил о трансмутации, был Болос из Мендеса, или Псевдо-Демокрит. Его называли Псевдо-Демокрит, так как он подписывал все свои труды именем Демокрита. Он, на основе аристотельской теории четырёх элементов, решил, что из любого металла можно получить золото. Это и называлось трансмутацией. И всю свою жизнь он посвятил тому, что искал, как из любого металла (из семи известных) получить золото. При этом он не был мошенником. Он описал очень много способов, как получить «золото». Например, если мы сплавим медь с цинком, то получим сплав жёлтого цвета, который сейчас мы называем латунь.

Если подводить общий итог александрийского алхимического периода, то он заключался в том, что выделяется основная задача алхимии, это поиски золота, и происходит сильная мистификация теории Аристотеля.

С VII века нашей эры начинается арабский алхимический период. Арабы завоёвывают огромные территории, в том числе и Египет. Арабы очень заинтересовываются египетскими наработками, и первое, что они делают, это переименовывают химию в алхимию, как мы сейчас её и знаем. И продолжают поиски золота. То есть, это была единственная задача алхимии, они её и продолжили. Но вскоре они столкнулись со следующей проблемой: теория Аристотеля была слишком абстрактной. Да, она обещала какие-то богатства, что из всего можно получить всё… Кстати, Аристотель это не говорил, это уже Болос из Мендеса выдвинул такую теорию. [Теория Аристотеля] была слишком абстрактной и не говорила, как вообще это можно сделать. Поэтому появляется новая теория, ртутно-серная, которую выдвинул арабский философ Гербер. Суть теории заключалась в том, что во всех металлах содержится философская ртуть и философская сера. Очень важно их не путать с обычными ртутью и серой. Это некие философские понятия, а обычные ртуть и сера просто являются доказательствами того, что существуют и философские ртуть и сера. Гербер выбирал ртуть и серу чисто по умозрительному заключению. Он видел, что ртуть в обычном состоянии жидкая, и поэтому считал, что это значит, что там меньше всего примесей. А сера жёлтая, значит она очень похожа на золото. По его теории получалось, что сухие испарения конденсируются в земле и превращаются в серу, а мокрые – конденсируются и превращаются в ртуть. И когда сера и ртуть соединяются в благоприятных условиях и пропорциях, то образуется самый совершенный металл – золото. Все остальные металлы, по его теории, получались некими переходными металлами к золоту. Теория эта основывалась, конечно же, на аристотелевских четырёх элементах и на самом деле [была] очень с ней похожа, только четыре элемента заменены на ртуть и серу, а все остальные металлы получались некими стадиями на пути к золоту. И чтобы остальные металлы «дозрели» до золота, достаточно было добавить к ним некий эликсир или «философский камень», как в дальнейшем он будет называться в Европе.

Другой арабский философ Разес, как он стал известен в Европе, добавил в ртутно-серную теорию ещё один принцип – принцип твёрдости. И принципом твёрдости у него являлась соль. То есть, получалось по его теории, ртуть и сера могли образовывать вещества только в том случае, если к ним добавлялась соль.

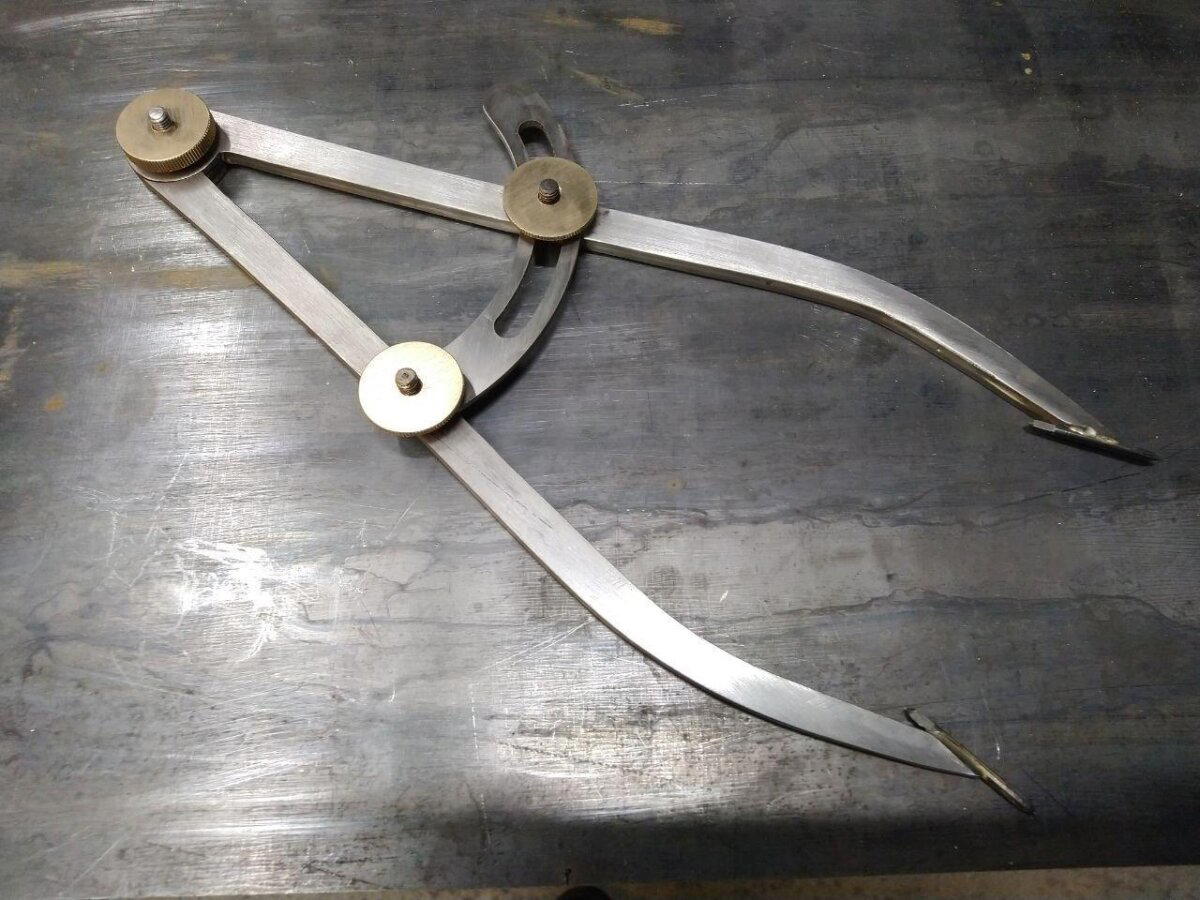

Что стоит отметить важное в арабской химии? Это то, что, во-первых, были созданы более практичные теории и, на самом деле, арабы не использовали практически мистику. Скорее, это было просто как дань традиции. Также они разработали много лабораторного оборудования и очень много сделали для экспериментальной химии.

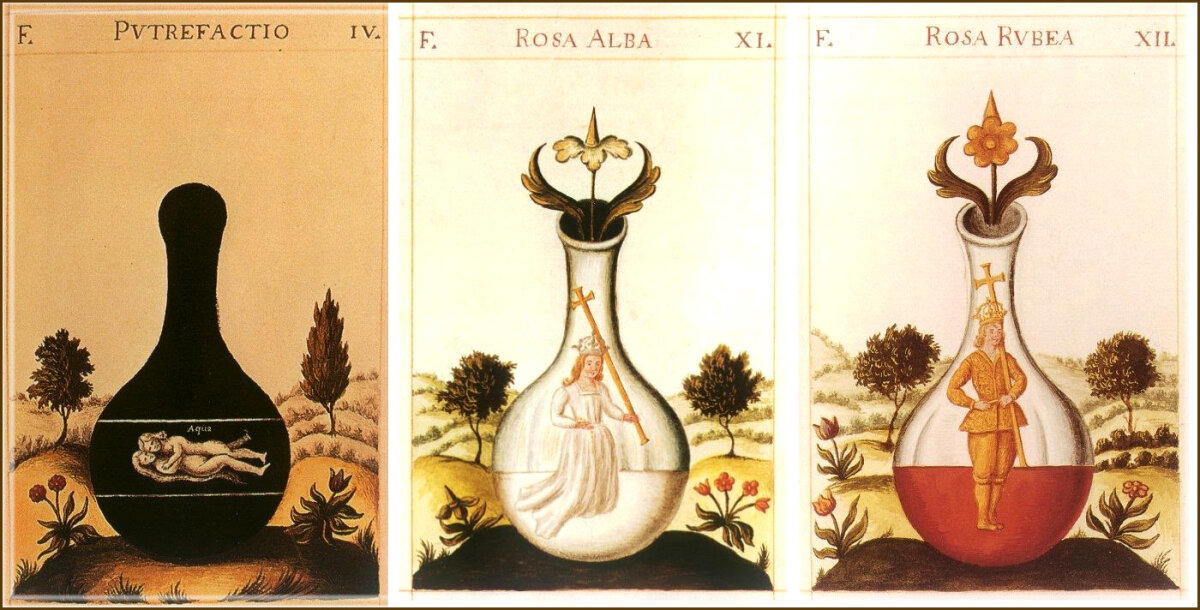

После XI века по внешним и внутренним факторам арабская химия начинает увядать, а научный центр перемещается в Европу. Европейские алхимики даже значительно расширили список задач алхимии, создав «список семи задач алхимии». Естественно, их было семь не просто так, а потому что у нас всё ещё семь планет. При этом, достигнуть этих целей можно было только с помощью двенадцати основных алхимических операций, каждая из которых соотносилась с определённым зодиакальным созвездием. Например, по мнению Роджера Бэкона, довольно известного европейского алхимика, эликсир должен был готовиться в три стадии. Первая стадия – нигредо, вторая – альбедо и третья – рубедо. В результате второй стадии, альбедо (это «белая» стадия), уже мог получаться «малый эликсир», который превращал металлы в серебро. А результатом последней стадии являлся «великий эликсир» – «магистерий».

Забавно, что именно по магическим причинам алхимики не включали мышьяк и сурьму в металлы, потому что для них просто не хватало планет. Но с XIV века всё начинает кардинально меняться: в европейской алхимии выделяются два основных направления. С одной стороны, вырождающееся мистическое направление, а с другой стороны – рациональная химия, представителями которой являлись техническая химия и ятрохимия. Ятрохимия видела предназначение химии в служении медицине, техническая химия говорила, что химия создана только для того, чтобы совершенствовать способы химической технологии. Но не только это пошатнуло алхимию. Общий технический прогресс, который начался в XV веке, совсем не оставил шанса мистической науке. Происходило много открытий, люди постоянно узнавали что-то новое, образовывались новые теории в других областях, и греческие теории начали подвергаться сомнению.

Технический прогресс развивался очень быстро и ставил перед алхимией всё большие и большие задачи, на которые с помощью теории Аристотеля было просто невозможно ответить. Чем больше узнавали европейцы, тем больше они стали сомневаться в правоте греков.

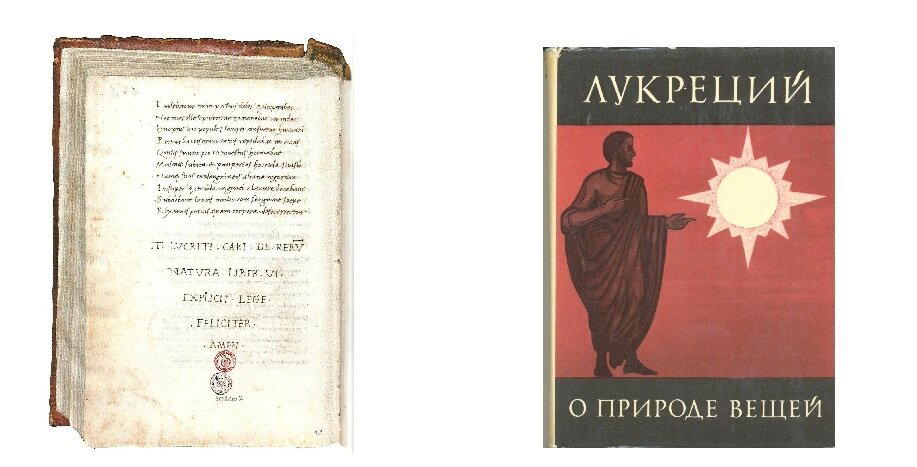

Огромную роль в становлении атомистической теории сыграло изобретение печатного станка. Благодаря этому становится возможным выпускать дешёвые книги в достаточном количестве. И одной из первых напечатанных книг становится книга Лукреция Карра «О природе вещей», о которой как раз я говорила в предыдущем ролике.

Благодаря этой книге идеи атомизма вновь начинают проникать в сознание учёных. В XVI веке начинают появляться новые философские трактаты, которые закладывают новые принципы для науки, такие как отрицание авторитетов и приоритет научного доказательства. А в XVII веке атомизм снова начинает набирать популярность. О нём начинают говорить такие крупные философы того времени как Рене Декарт и Пьер Гассенди. Они вводят понятия «корпускула» и «молекула», вновь утверждая, что все вещества состоят из атомов.

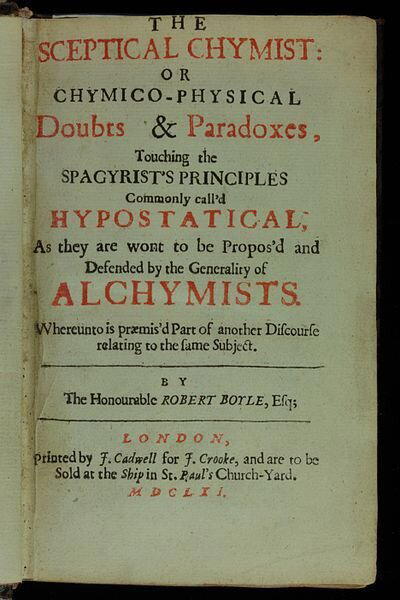

Основоположником научной химии считается Бойль. В XVII веке он выпускает книгу «Химик-скептик», убрав в названии «алхимия» приставку ал-. И с этого момента наука начинает называться «химия», а те, кто ею занимаются, – «химики». В своей книге «Химик-скептик» Бойль также ставит перед химией новые задачи: он говорит, что химия должна стать более доказательной и более скептичной.

Алхимия существовала ровно до того момента, пока это было выгодно людям. Как только технический прогресс открыл новые возможности для заработка, то алхимия перестала быть интересной и попросту исчезла, а в химии наступил новый виток развития.

С вами была Любовь Новикова, спасибо за внимание.