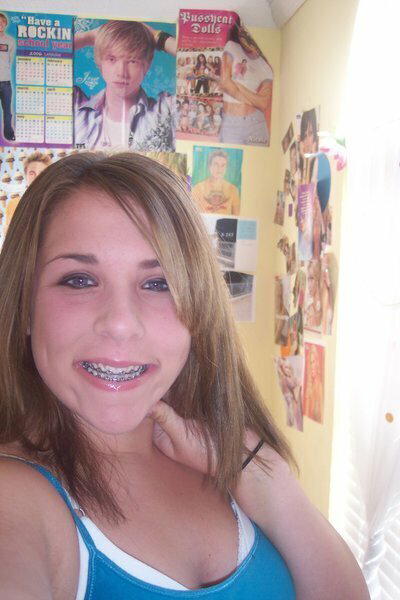

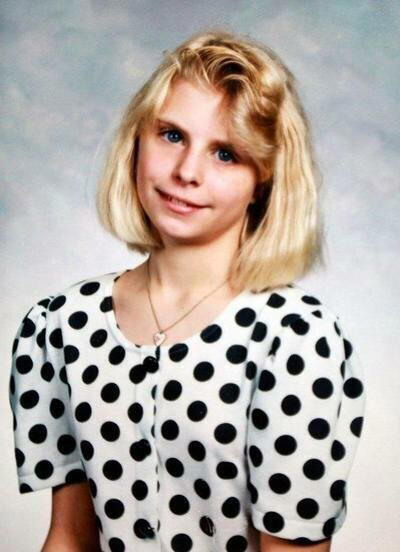

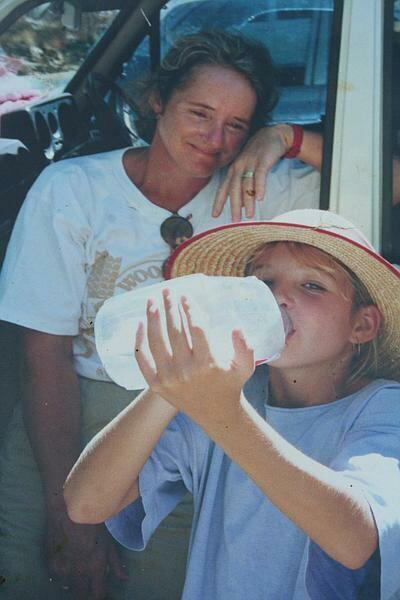

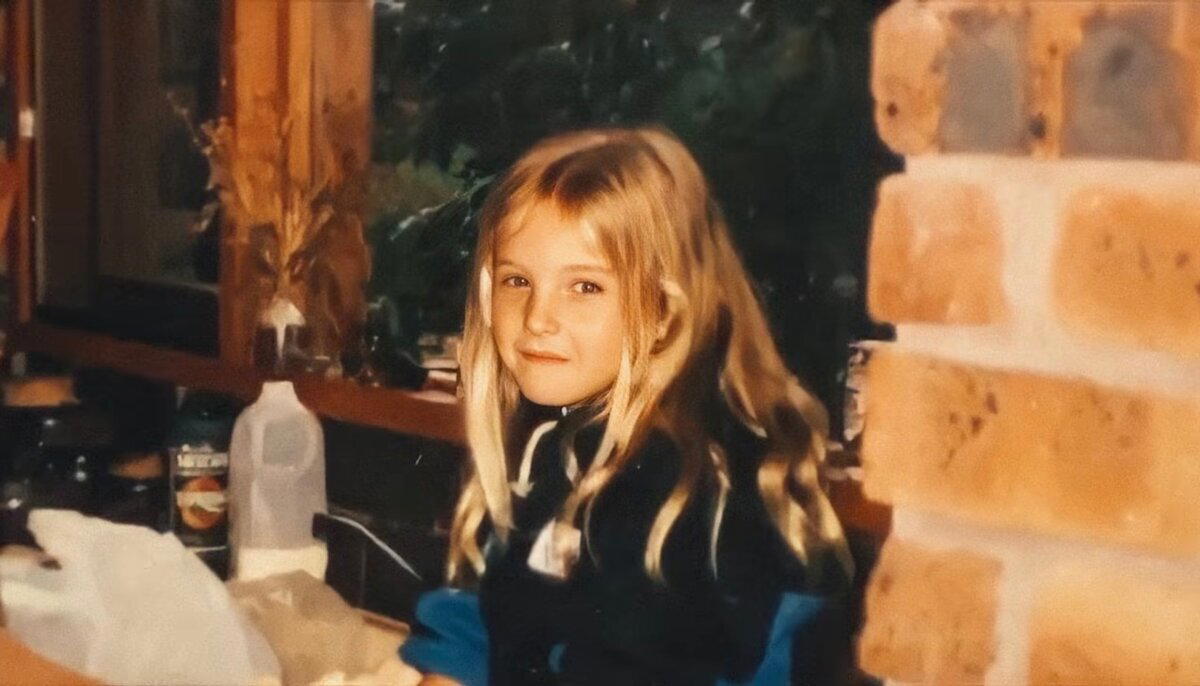

Таня Кач родилась 12 октября 1981 года в Пенсильвании, США. Ее отец Джерри работал мясником, а мать Шерри была сотрудницей Макдональдса.

Примерно в 1989 году в поведении Шерри начали появляться некие странности: женщина обвиняла посторонних людей в краже, повторяла бессмысленные фразы и пристрастилась к горячительным напиткам.

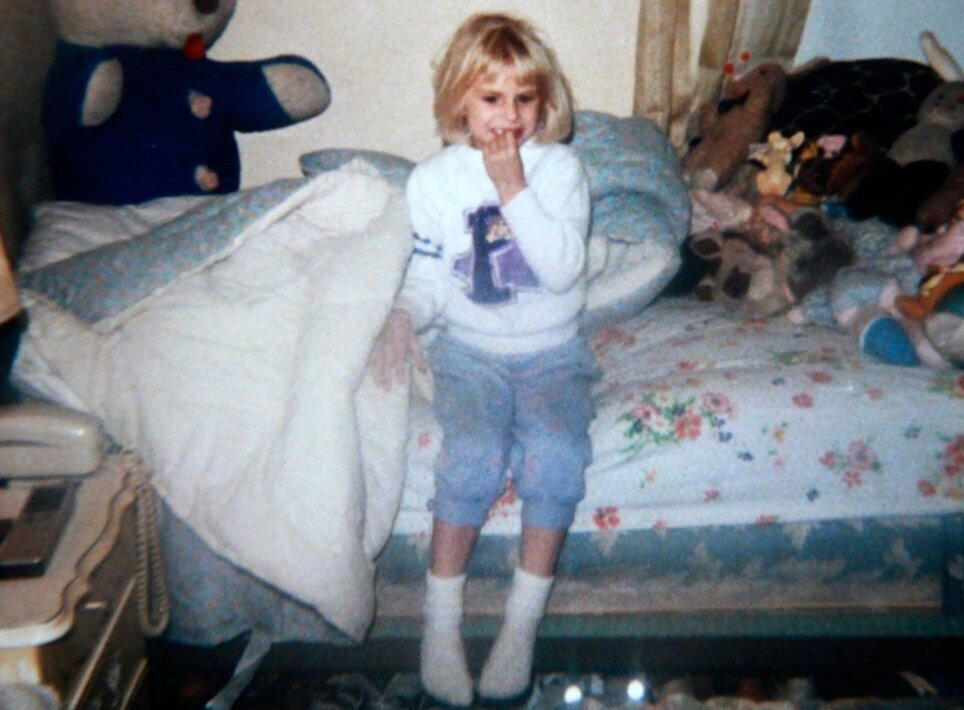

Ну а Джерри с самого начала не интересовался воспитанием своей дочери, Таня все время проводила в одиночестве в своей комнате, питалась как попало и засыпала под утро.

Когда девочке исполнилось 11 лет, проблемный брак ее родителей распался.

Мать была госпитализирована в психиатрическую больницу, а дочь оставили с отцом.

Джерри и Таня переехали в другой город, чтобы начать новую жизнь. Вскоре ему встретилась разведенная женщина; Джерри влюбился и переехал с дочерью к своей новой дамочке.

"Эй, нам обязательно жить у нее? Зачем ты притащил меня сюда"?

Правила в новом доме были очень строгими, девочке не разрешалось пользоваться телефоном, а в ее комнате не было двери. И что еще хуже, отец полностью поддерживал любое решение, принятое мачехой.

В отместку Таня стала прогуливать школу и устраивать драки. Может, хоть так ее заметят..

Таня всегда убегала к матери в поисках поддержки и хоть какого-то тепла, но Шерри прилагала мало усилий для сближения с дочерью. И тогда, несчастная, никому не нужная девочка возвращалась обратно, в дом к своему отцу.

Но в этот раз Таня вернется лишь через 10 лет.

Роман со школьным охранником

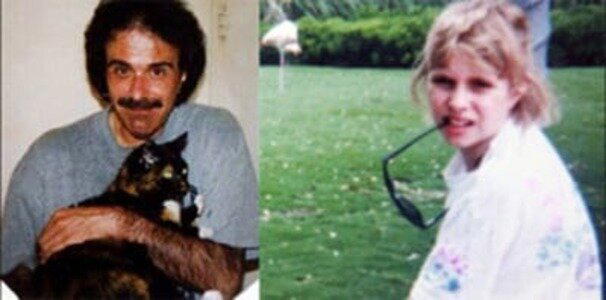

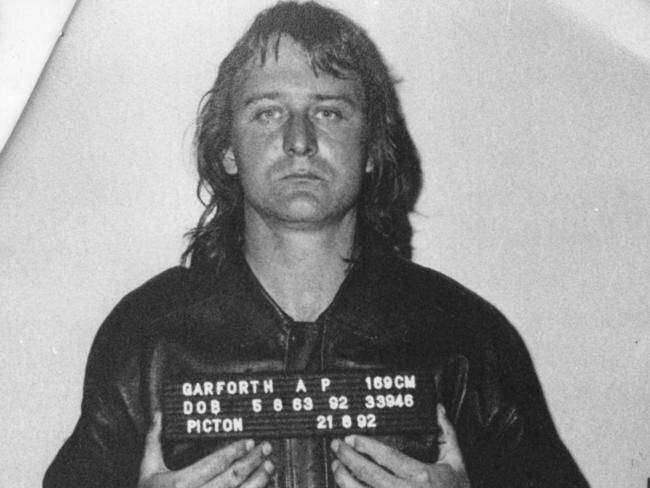

Однажды, прогуливая скучный урок, Таня познакомилась с Томасом Хоузом, 37-летним охранником ее школы.

Они частенько встречались в уединенном месте под лестницей, где хитрый Томас заваливал 14-летнюю девочку сладостями и подарками.

Спустя несколько месяцев Таня в слезах пожаловалась Томасу на свою невыносимую жизнь.

"Наверняка, родители не любят тебя, поверь мне. Я - единственный человек, который действительно заботится о тебе, милая Таня", - Томас уверял несчастную девочку в своей любви.

Он воспользовался уязвимостью Тани и старательно обхаживал ее до тех пор, пока она сама не поверила, что влюблена в школьного охранника.

10 февраля 1996 года Таня проснулась с единственной мыслью - сбежать от ненавистной семьи. Томас тут же подсуетился. Он тайком привел ее в свой небольшой дом, где он жил со своими родителями и сыном.

С этого момента для всех остальных людей Таня исчезла.

Дальнейшие события и расследование

Джерри думал, что дочка сбежала к матери, поэтому не сразу сообщил полиции о ее пропаже. Выяснив, что Тани нигде нет, родители обратились к шерифу. Местные власти уже не воспринимали побеги подростка всерьез, так как это был шестой или седьмой раз в этом году.

"Черт, почему они втридорога берут за связь?" - Шерри, в очередной раз просматривала свои телефонные записи.

Женщина уставилась на незнакомый номер и тут же вспомнила, что Таня несколько раз занимала телефон и звонила какому-то другу.

Шерри лихорадочно набирала цифры - на другом конце провода был Томас Хоуз.

"Таня? Я не знаю ее и понятия не имею, что с ней случилось".

Ей показалось странным, что ее дочь так много звонила этому мужчине, а он сказал, что даже не знает ее.

В полиции Шерри все же настаивала на том, что Томас имеет какое-то отношение к исчезновению ее дочери, и умоляла проверить ее догадки, но когда полицейские уже стояли на пороге его дома, мужчина отказался впустить их внутрь.

Несчастная девочка была заперта прямо у них над головой.

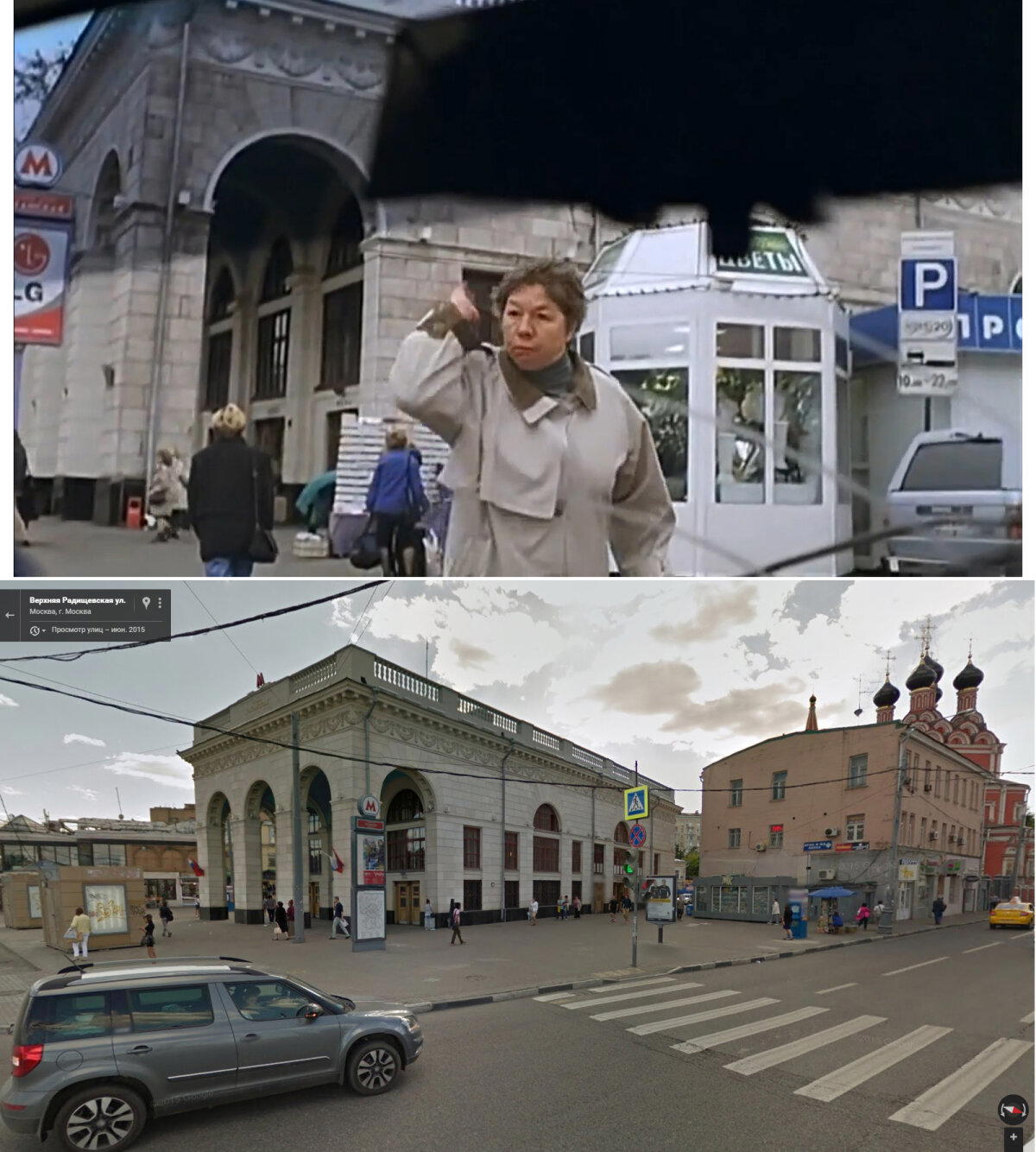

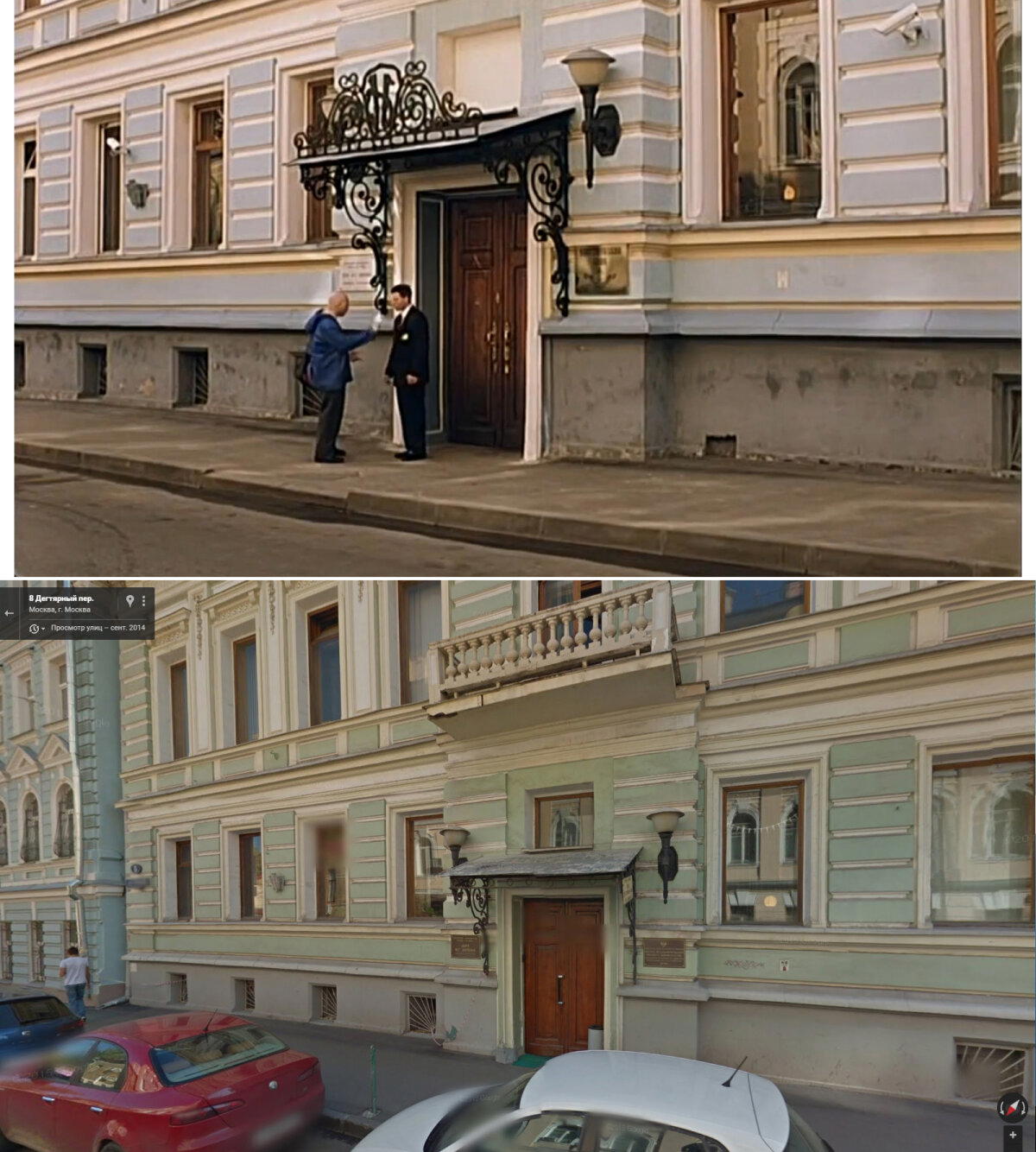

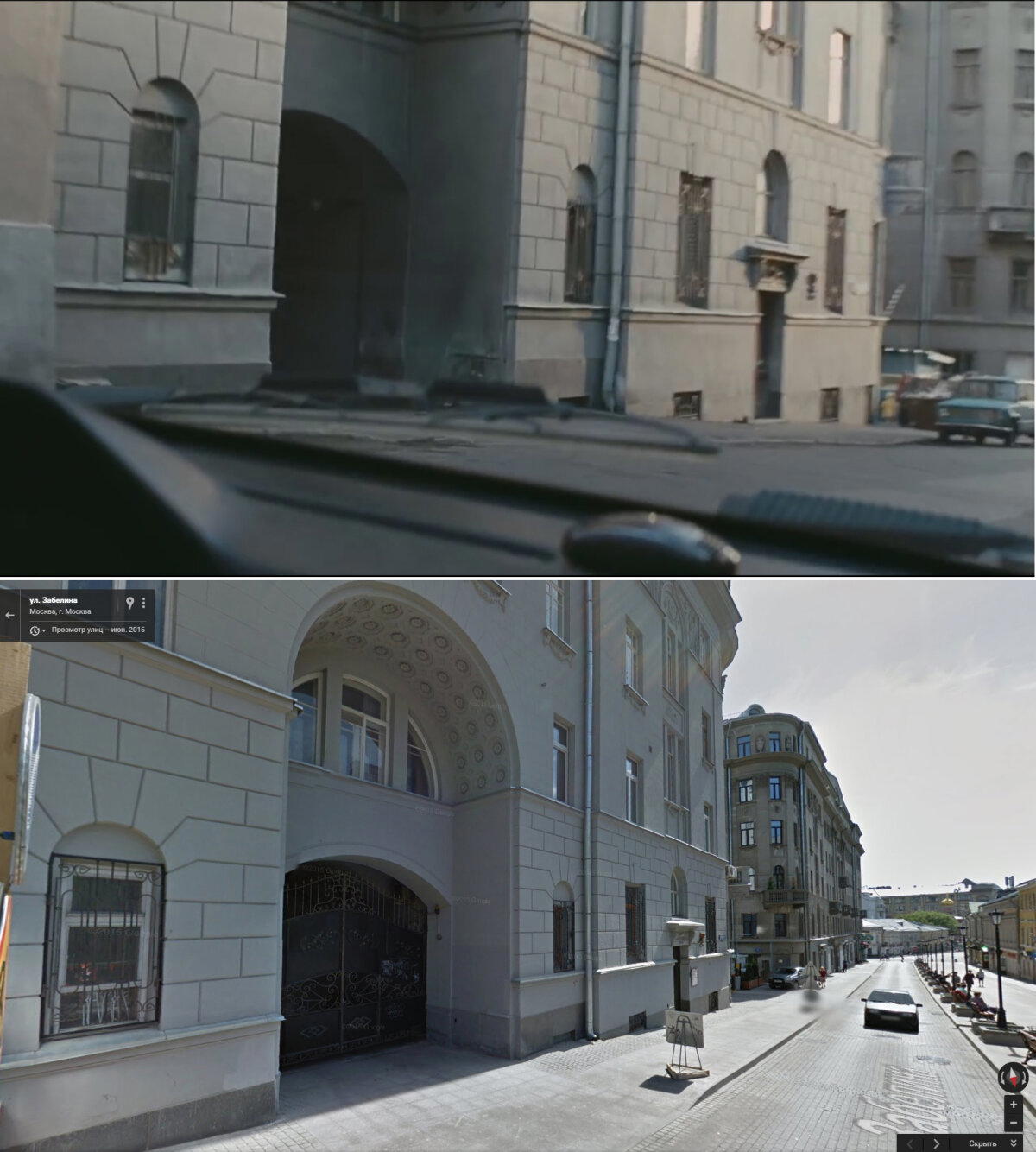

Дом Томаса Хоуза (первый слева).

Томас держал ее в плену в своей спальне и не позволял ей выходить на улицу. Естественно, его родители и сын ничего не подозревали о тайной гостье в их доме.

Томас использовал Таню как свою личную рабыню и заставлял записывать всю их интимную жизнь в дневник, который он показывал своим друзьям и коллегам.

В 2000 году Тане исполнилось 18 лет, и Томас придумал для нее совершенно новую личность.

Теперь она была Никки Аллен.

Томас с гордостью представил "Никки" своим родителям и сказал, что теперь она будет жить у него.

Он стал позволять Тане совершать короткие прогулки, но установил строгий комендантский час и пригрозил расправиться с ней и ее семьей, если она когда-нибудь попытается уйти от него.

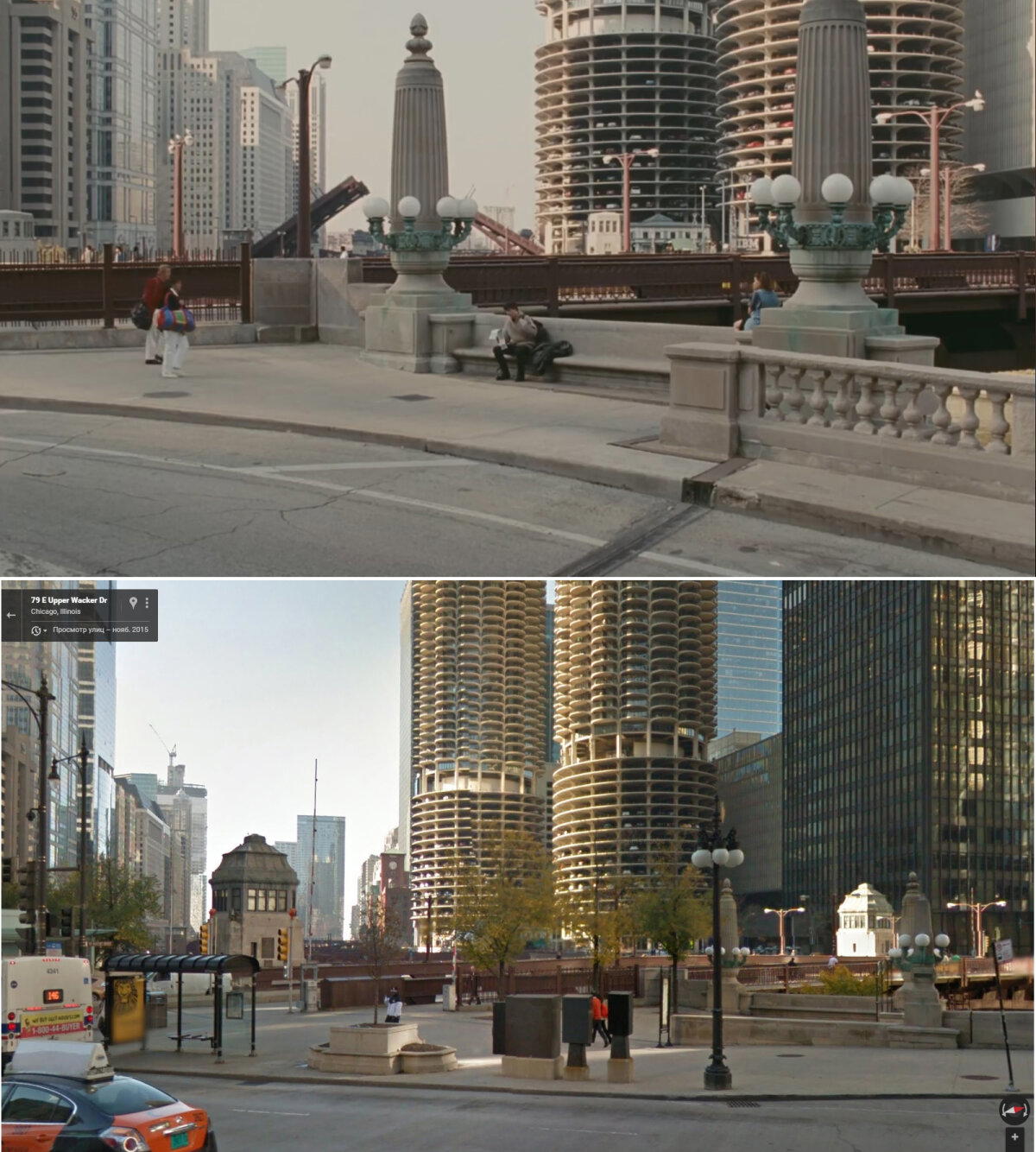

Прошло еще шесть лет, прежде чем девушка по-настоящему почувствовала запах свободы. Она посещала только два места: местную церковь и гастроном в двух кварталах от дома.

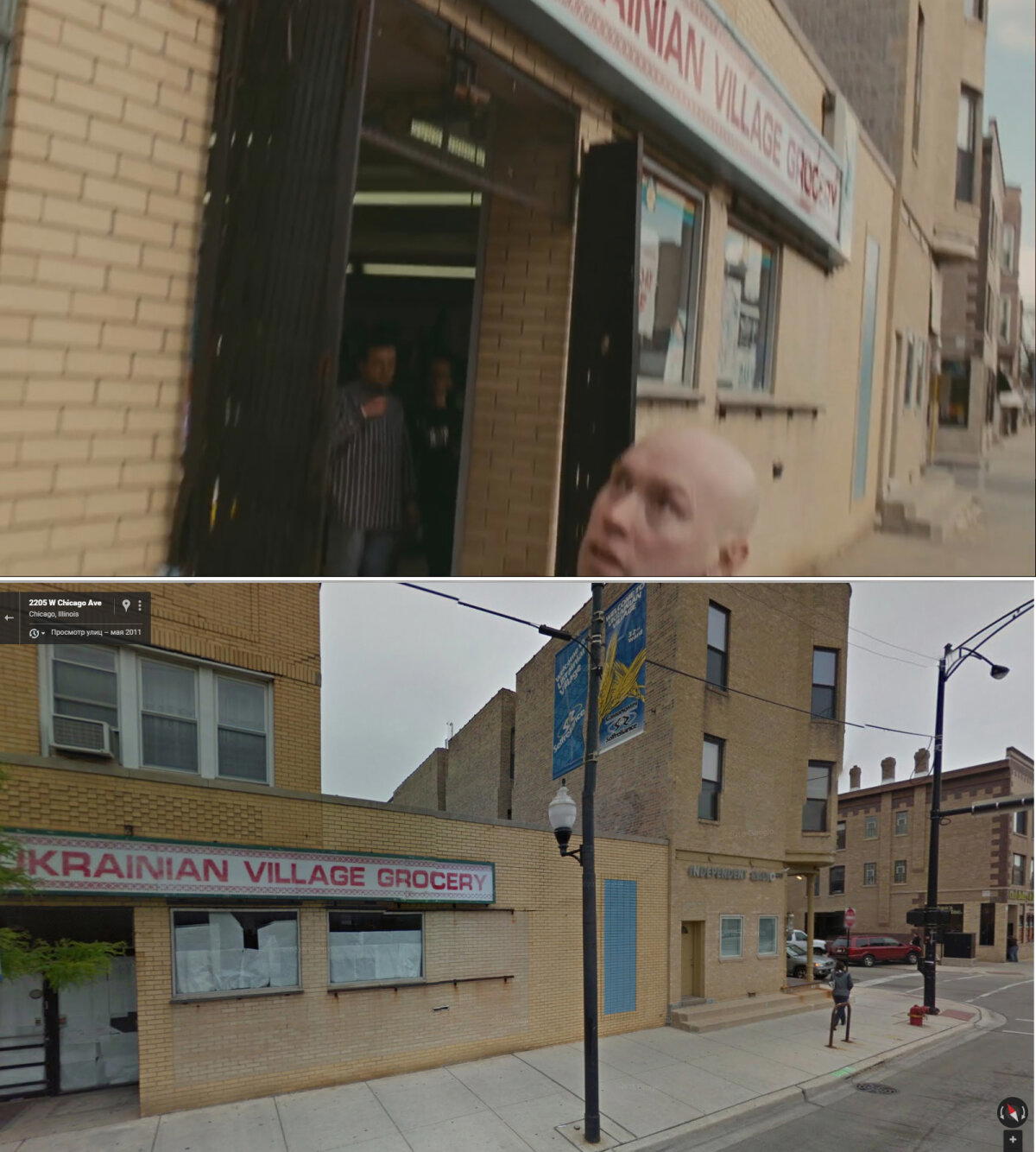

Со временем неразговорчивая Таня подружилась с владельцем магазина по имени Джо и его женой, и 21 марта 2006 года девушка решила раскрыть свою истинную личность. Она сказала супругам, что ее настоящее имя Таня Кач.

"Если вы зайдете на сайт о пропавших детях, то увидите мою фотографию".

Джо связался со своим сыном, офицером полиции в отставке, который, что интересно, занимался делом Тани (ее фотография даже лежала у него на столе).

Его лицо побелело, когда он узнал, что она все еще жива.

Таня жалась к двери на заднем сиденье полицейской машины, ожидая, приезда отца, тем временем Томаса заковали в наручники и отвезли в тюрьму.

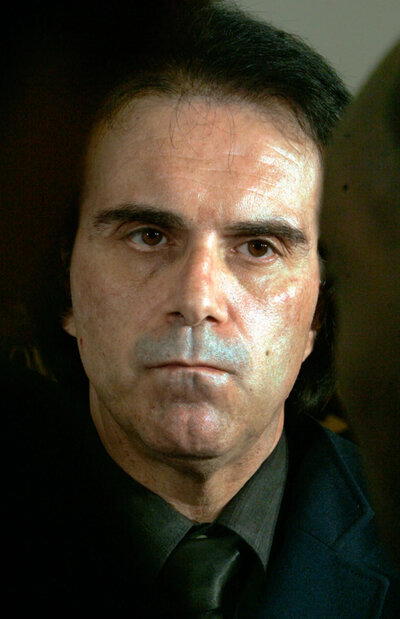

Позже его отпустили под залог в 200 долларов. Томас признал себя виновным по нескольким обвинениям, включая надругательство.

Мужчина был приговорен к тюремному заключению на срок до 15 лет. Он был освобожден в начале 2022 года и теперь является зарегистрированным преступником.

Таня наконец-то воссоединилась со своими родителями после 10 долгих лет ожидания, однако ее теплые отношения с отцом были недолгими.

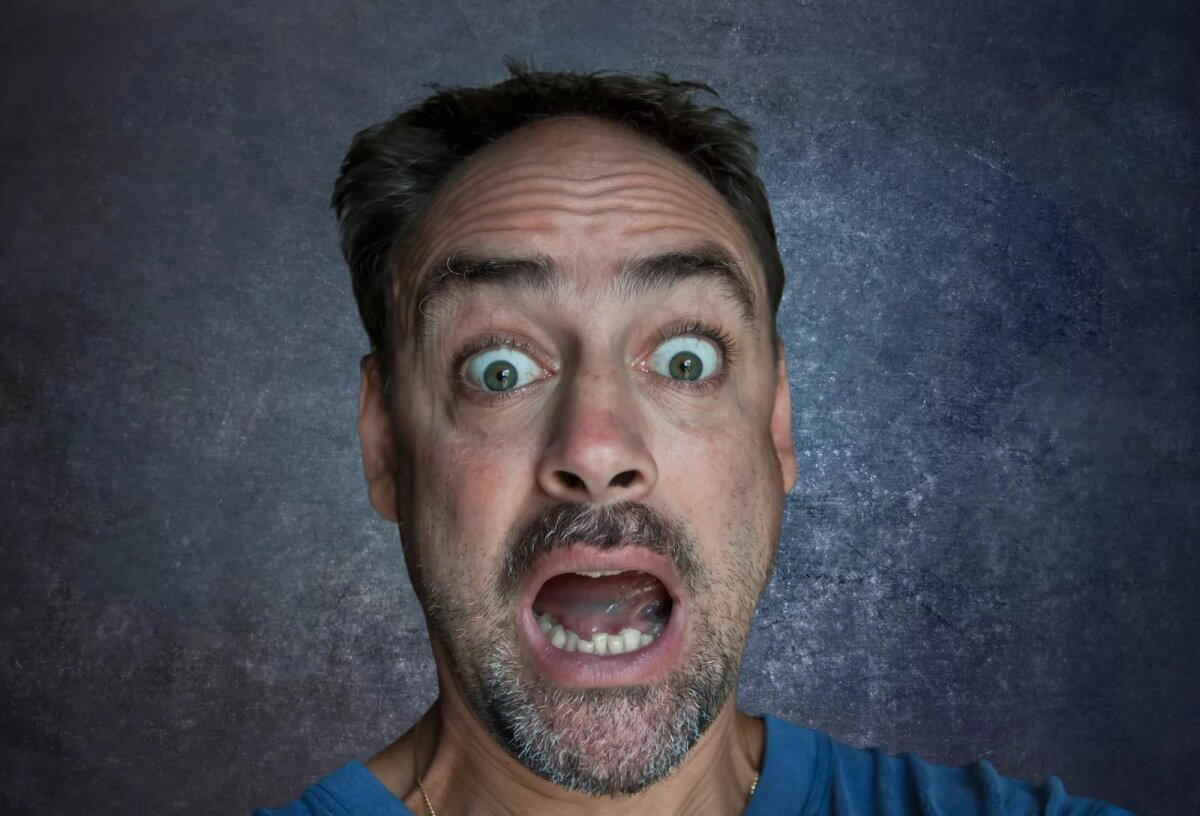

Отец не поверил рассказу своей дочери о случившемся и сказал ей, что ему нужно услышать еще "версию похитителя".

Таня разорвала отношения с отцом в 2009 году.

24-летняя девушка наверстала упущенные годы: она окончила школу и университет, написала книгу о своем заточении, вышла замуж и стала любящей мачехой и бабушкой.

Позже отец подал на свою дочь в суд за клевету.

"Имена жертв обычно скрывают, и это накладывает отпечаток стыда на все. Мне не стыдно, и я хочу сказать, что никому другому тоже не должно быть стыдно.

Я знаю, что не сделала ничего плохого".