Рассказываем о развитии технологий от истоков кинематографа до наших дней и вспоминаем историю создания самых ярких картин.

Фильмы, в которых показывают водную стихию давно выделились чуть ли не в отдельный жанр. Причём сюжеты в них бывают совершенно разными: действие может происходить на поверхности моря или в глубинах океана. Или же вода может затапливать целые дома, а то и города.

Но съёмка подобных фильмов, особенно в доцифровую эпоху требовала большой выдумки, а иногда и грозила смертельной опасностью — достаточно вспомнить трагичное создание фильма «Ноев ковчег». Впрочем, даже после развития компьютерных технологий процесс не стал сильно легче, а дешевле порой построить реальный корабль, нежели нарисовать его — как в случае с «Титаником». Рассказываем, как снимают фильмы про водную стихию.

Первым сымитировать подводные съёмки попытался пионер кинематографа Жорж Мельес. Он считался одним из экспериментаторов в новом искусстве и даже первым показал условный полёт в космос в «Путешествии на Луну» 1902 года.

Ещё в 1898-м он снял фильм «Водолазы за работой на затонувшем крейсере „Мэн“», посвящённый загадочной гибели корабля ВМФ США. В этой картине Мельес впервые применил технику, которая укрепится в кино на долгие десятилетия. Режиссёр просто расположил перед объективом камеры аквариум с живыми рыбами и снимал через него.

Пропорции людей и рыб не совпадали, но на тот момент подобные тонкости не волновали ни зрителей, ни автора — многие всё ещё считали кино чем-то вроде волшебства.

Позже Мельес применял тот же приём и в других своих работах: например, сказке о похищении принцессы «В царстве фей» и «Русалке» — картине почти без сюжета. А в фильме «Двести миль под водой, или Кошмар рыболова» 1909 года автор совместил всё те же съёмки через аквариум с макетами рыб и морских чудовищ и даже мультипликацией. Мало того, отдельные элементы в кадре вручную раскрасили, чтобы ещё сильнее удивить зрителей.

Этот фильм никак не связан с книгой Жюля Верна, Мельес использовал название только для привлечения внимания

Но уже спустя несколько лет к волшебству Мельеса добавилась и более реалистичная атмосфера подводной жизни. Произошло это благодаря оператору Джону Эрнесту Уильямсону.

Он родился в Англии в семье американского морского капитана Чарльза Уильямсона. Его отец изобрёл специальную трубу, состоящую из концентрических колец, которые могли растягиваться подобно аккордеону. Её использовали для подводного ремонта и изучения затонувших судов.

Джон и его брат Джордж усовершенствовали изобретение и приспособили его для киносъёмки. На конце трубы сделали кабину для оператора с двумя окнами: первое для наблюдения, а второе, к которому приделали конусообразную бленду, — непосредственно для камеры.

Схематичное изображение изобретения Уильямсона

Кабину пристраивали к днищу корабля, и она опускалась на глубину до 30 метров. Свет при этом подавали отдельно на кране, а бленда защищала камеру от бликов. Новое приспособление назвали «Фотосфера».

Уильямсоны опробовали свою технику ещё в 1913 году и основали студию Submarine Film Corporation. Уже на следующий год они взялись за первый подводный фильм. Чтобы получить финансирование, братья договорились с руководством Thanhouser Company, однако те поставили условия. Компания сможет использовать отснятый материал в своих картинах и назначит оператора — Карла Луиса Грегори.

Братья Уильямсоны и Карл Луис Грегори.

На корабле «Жюль Верн» они отправились на Багамы, где отсняли материал, из которого позже составят два короткометражных фильма: «На дне океана» (также известен как «Ужасы бездны») Грегори и «30 лье под водой» самих Уильямсонов.

Причём Джон решил не ограничиваться только лишь наблюдением за подводным миром. Он хотел показать реальный бой человека и акулы. Для этого наняли несколько профессиональных ныряльщиков и опустили в воду тушу убитой лошади (тогда о защите прав животных в кино не говорили), чтобы привлечь хищников вкусом крови.

Первый ныряльщик вроде бы справился с задачей, но во время борьбы выплыл из кадра (судя по всему, он вообще плохо понимал цель процесса). Второй в последний момент испугался и спрятался за тушей. Автор позже говорил, что это отлично работало как комедия, но никак не годилось для серьёзного фильма.

Тогда Уильямсон решил сразиться с акулой сам. Вооружённый лишь ножом и одетый в плавки он нырнул в воду и действительно смог убить хищника.

Позже часть материала вошла в полнометражную картину «20 тысяч лье под водой» от Thanhouser Company. Оригинальная же плёнка долгие годы считалась утерянной. Некоторые записи обнаружил в архивах продюсер и режиссёр Том МакНамара уже в XXI веке.

На двух уже упомянутых идеях базировались почти все дальнейшие подводные съёмки. Разумеется, со временем технологии дорабатывали. Уже в двадцатые годы американские исследователи применяли усовершенствованные технологии Уильямсона для документальных фильмов.

В 1933 году оператор студии Моснаучфильм Фёдор Леонтович изобрёл круглую водонепроницаемую камеру. Её впервые использовали на съёмках картины «Гибель „Орла“» по рассказу К. Д. Золотовского «Капитан Лаце».

Более поздняя модель камеры со схожим дизайном

Известный режиссёр Павел Клушанцев в 1939 году решил снять документальный фильм о водолазах «Люди морского дна». Для этого он придумал шлем с плоской прозрачной стенкой.

На неё крепилась камера в герметичном футляре, а видоискатель находился прямо перед правым глазом. По задумке, такой подход освобождал руки оператора. Но до реализации дело так и не дошло: лишь сам режиссёр мог управлять конструкцией, но из-за болезни Клушанцев не мог погружаться на глубину. В итоге для съёмок использовали вариацию изобретения Уильямсона.

И нельзя не вспомнить знаменитого Жака-Ива Кусто. В 1943 году он представил миру акваланг, позволив операторам оторваться от тросов и шлангов. Кстати, он тоже собрал собственный вариант водонепроницаемой камеры, а значительно позже придумал и подводную телесистему.

Всё это позволило уже в сороковые годы вовсю использовать подводную съёмку, причём и в документальных, и в военных целях. Позже офицер ВМФ Великобритании Джимми Ходжес, обучавшийся в школе Кусто, умудрился снять настолько красивую серию научных подводных фильмов, что его позвали оператором и в игровое кино.

Кусто за свой первый фильм «В мире безмолвия» даже получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. А вот Ходжес в 1954 году погиб во время работы над очередным документальным проектом — не рассчитал время, проведённое под водой.

Актёры, миниатюры и проблема с пузырьками

Разумеется, Мельес ещё не думал о правдоподобии поведения своих персонажей под водой. Но уже довольно скоро режиссёры решили не просто показать своих героев ходящими по дну, но и заставить их плавать.

Один из первых примеров — «Багдадский вор» 1924 года по мотивам арабских сказок. В нём есть сцена, где главный герой в исполнении Дугласа Фэрбенкса погружается на дно моря. Этот момент снимали даже не через аквариум, а просто натянули перед объективом марлю. Зато в кадре повесили настоящие водоросли. Но главное, Фэрбенкса подвесили на трос, и он изображал, что плывёт.

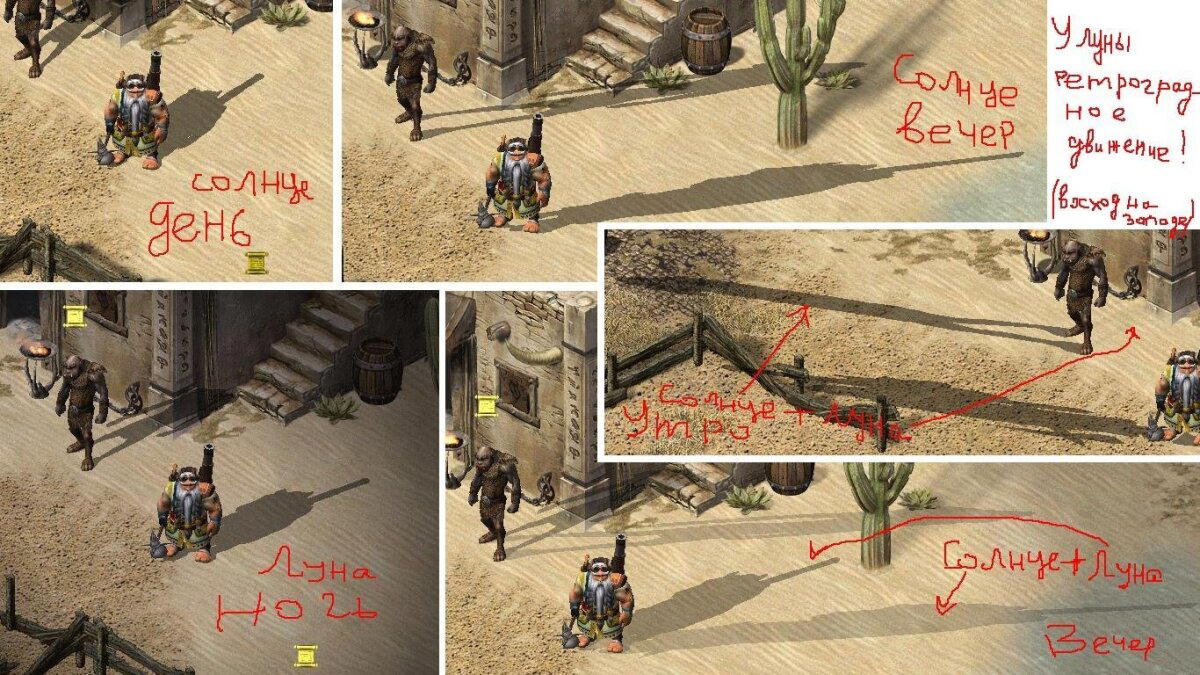

Это ещё один простейший приём, который используют до сих пор. Позже технология получила название Dry for Wet. Со временем в ней совершенствовали конструкции тросов, а простой синий фильтр сменился более сложной обработкой. Актёры же более старательно изображали замедленные движения под водой. Такой подход можно увидеть, например, в знаменитой «Планете бурь» всё того же Клушанцева.

Для более правдоподобного распределения света площадку заполняли дымом. С этой же целью иногда перед осветительными приборами ставили всё те же аквариумы.

Даже миниатюрные модели субмарин проще снимать не в воде, а добавлять её при обработке. Всё дело в том, что можно масштабировать все декорации и подводных обитателей. А вот с пузырьками воздуха ничего не поделать.

Подобный ляп можно заметить в картине 1954 года «Ад в открытом море». В сцене, где тонет подводная лодка, вокруг неё видны непропорционально огромные пузыри.

«Ад в открытом море», 1954 год.

Позже режиссёры шли на всевозможные ухищрения, а особо выделился Джеймс Кэмерон. В «Бездне» в макет подводный лодки залили пиво, поскольку у него пузырьки гораздо меньше. Но про этот фильм дальше будет более подробный рассказ.

А с девяностых подобные эффекты старались просто добавлять на компьютере во время постпродакшена.

Но всё же наиболее впечатляющими всегда оставались картины, ради которых реально погружались под воду.

От капитана Немо до Ихтиандра

Как уже упомянуто ранее, «20 000 лье под водой» Жюля Верна впервые пытался экранизировать ещё Жорж Мельес. Но первый по-настоящему грандиозный фильм выпустила студия Уолта Диснея в 1954 году.

из самых ярких примеров работы с подводными съёмками в доцифровую эпоху. Дисней взялся за производство фильма, поскольку хотел закрепить за студией имидж компании, идущей в ногу со временем: в кино как раз набирали популярность экранизации фантастики. А опасность и морские чудовища могли ещё и привлечь поклонников фильмов ужасов и катастроф.

«20 000 лье под водой», 1954 год

Но для картины потребовались немалые вложения. Поначалу даже думали, что проще снять мультфильм. Но всё же Дисней выбрал игровое кино — и решил сделать всё максимально масштабно и реалистично.

В Лос-Анджелесе построили огромный павильон с бассейном 18 на 38 метров, глубина которого в отдельных зонах достигала 3,5 метров. Художник Харпер Гофф придумал дизайн подводной лодки «Наутилус», причём постарался сохранить вычурность викторианской эпохи и схожесть с морскими животными.

После этого декораторы изготовили множество пропорциональных моделей подводной лодки разного размера: длина самой большой составляла 8 метров, самой маленькой — 40 сантиметров. Для разработки модели фрегата «Авраам Линкольн», на котором главные герои впервые сталкиваются с «Наутилусом», взяли реальные макеты кораблей XIX века.

Кроме того, отдельно разработали дизайн водолазных костюмов. Авторы хотели сохранить классический стиль, оставив шлем вместо загубника, но сделать их реально работающими от акваланга, чтобы снимать актёров под водой.

«20 000 лье под водой», 1954 год

Оказалось, что кислородный баллон не даёт достаточного давления, чтобы долго нагнетать необходимое количество воздуха. В итоге настоящие акваланги и маски с загубниками просто спрятали под декоративными шлемами.

Костюмы испытывали в том самом павильоне. В нём же и отсняли значительную часть подводных сцен. Но всё же самое интересное и сложное произошло во время работы на натуре.

Съёмочная группа отправилась на Багамы — примерно туда же, где снимал свой фильм Уильямсон. В этом месте очень прозрачная вода и интересная флора с фауной.

Работать решили на глубине не более 9 метров, чтобы избежать проблем с освещением и декомпрессией. Причём погружаться приходилось всем: актёрам, операторам и даже режиссёру для руководства процессом.

Вскоре выяснилось, что водолазы поднимают со дна много песка и ила, после чего прозрачная вода тут же мутнеет. Приходилось останавливать съёмки и ждать, пока всё осядет. Эту проблему решили остроумно — часть дна просто застелили плотной тканью. Если присмотреться, видно, что песок под ногами героев слишком уж ровный.

Шутку с создателями сыграла и насыщенная живостью природа Багамских островов. Фильм изобилует натурными съёмками водорослей, рыб и других морских обитателей, однако сцены столкновения с акулами всё же снимали с использованием механических моделей.

Но однажды во время работы над сценой с поиском клада к водолазам подплыла реальная акула-нянька. Они не слишком большие, около 2,5 метров в длину, и безопасны для человека. Но всё же съёмочная группа успела сильно перепугаться. Кадры с ней вышли настолько впечатляющими, что их в итоге оставили в фильме, смонтировав с муляжом.

И всё же значительная часть «20 000 лье под водой» снята именно в павильоне. А вот в СССР в начале шестидесятых решились поставить картину, которую даже сам Дисней считал нереализуемой.

Речь идёт о фильме «Человек-амфибия» по одноимённому роману Александра Беляева. Всё дело в том, что в этой истории требовалось показать не просто аквалангистов, а человека, который находится под водой без скафандра.

Сценарий экранизации лежал на «Ленфильме» около десяти лет, пока за него не взялся начинающий режиссёр Владимир Чеботарёв. До этого он уже учился нырять с аквалангом и решил, что подводные съёмки можно разделить на короткие эпизоды буквально по паре минут. В перерывах актёры смогут дышать при помощи акваланга. Чеботарёв проконсультировался с чемпионом СССР по подводному плаванию Рэмом Стукаловым — тот подтвердил, что такая реализация возможна.

«Человек-амфибия», 1961 год

Всё это выглядело как самая настоящая авантюра, но режиссёр со своим напарником Геннадием Казанским принялся за работу. Изначально они хотели снимать в Саргассовом море, чтобы показать красивую флору и фауну морских глубин. Но студия ожидаемо не дала достаточного финансирования.

Тогда съёмки перенесли поближе — в крымскую бухту Ласпи. Вода там совершенно прозрачна. Вот только рыбы в Чёрном море водилось мало, и выглядела она очень невзрачно.

Тогда в ход пошла смекалка. Оператор Эдуард Розовский использовал классический приём Мельеса: поставил перед объективом клетку с экзотическими рыбками. Вот только делал он это прямо под водой. Таким образом и сохранили натуру съёмок, и добавили антуража.

По словам Розовского, выдумывать вообще приходилось очень много. Под водой практически невозможно снять статичный кадр. В ход шли кустарные стабилизаторы и поплавки, а то и просто боксы для камер, наполненные свинцовым грузами. Осветительные приборы одолжили у министерства обороны: те выделили фары от военных самолётов.

Актёрам тоже пришлось непросто. И студент Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра, и Анастасия Вертинская прошли курсы дайвинга. Сам Чеботарёв тоже обучался дополнительно. В итоге большую часть сцен актёры играли без дублёров. Хотя самое сложное всё же доверили каскадёрам.

Например, в сцене, где главный герой попадает в руки рыбаков, дублёр Коренева находился под водой без акваланга около трёх минут. Благо, герой носил специфический костюм, отвлекавший внимание. Наряд сделали из ткани хеланки (из неё шьют плотные женские колготки), которая не слишком тяжелеет при намокании. А чешуйки вырезали из старой плёнки.

«Человек-амфибия», 1961 год

Консультировали съёмочную группу и следили за безопасностью всё тот же Рэм Стукалов и профессиональный аквалангист Владлен Кебкало. И некоторые моменты вышли действительно опасными.

Прежде, чем отснять сцену, где Ихтиандра привязывают к якорю и бросают в море, Розовский и Кебкало решили испытать это на себе. Они схватились за конструкцию, которую по команде резко опустили в воду. На глубине пяти метров их оторвало и выкинуло наружу. А по задумке Коренева планировали сбрасывать примерно на 18 метров. В итоге решили использовать манекен, а актёр подменил его лишь в самой подводной сцене.

Ходят легенды, что в этой сцене снялся реально привязанный Коренев, у которого потом отказал акваланг, а Стукалов, спасая актёра, якобы заработал кессонную болезнь. Но Розовский опровергает эту историю.

В успех фильма мало кто верил. По легенде, даже газета New York Times заранее обещала полный провал, не веря, что в СССР могу поставить настолько технически сложную картину.

Ну а советская критика традиционно ругала «Человека-амфибию» за слишком лёгкий жанр и обещала авторам скорое забвение. Однако сочетание фантастической истории, обаятельных героев и невероятных подводных съёмок сделали «Человека-амфибию» хитом проката. За три года его посмотрело порядка 100 миллионов зрителей.

Почему фильмы про море не стоит снимать на море

Семидесятые годы ознаменовали революцию в кино. А произошла она благодаря фильму «Челюсти» Стивена Спилберга. Эту картину называют первым настоящим блокбастером: при бюджете в девять миллионов долларов она собрала в прокате больше 400 и получила 4 номинации на «Оскар».

Но для режиссёра Стивена Спилберга работа над «Челюстями» превратилась в настоящую пытку. Всё дело в том, что фильм про море решили снимать на реальных локациях.

В мае 1974 года съёмочная группа отправилась на остров Мартас-Винъярд в Массачусетсе. Место выбрали из-за относительно небольшого количества туристов и удобного морского дна: в радиусе почти 20 километров от берега глубина составляла всего восемь метров, что сильно облегчало работу.

Спилберг планировал отснять весь материал за два месяца, но в итоге пришлось задержаться примерно на пять. Мешало буквально всё: неожиданно начались дожди, не характерные для этого времени, а Роберт Шоу, игравший охотника на акул Квинта, регулярно уходил в запой. К нему даже приставили специальных помощников, которые должны были отбирать алкоголь. Но Шоу принялся спаивать и их.

Однако главной проблемой стала работа непосредственно на воде. А ведь эти сцены составляли порядка трети хронометража. В каждый день таких съёмок в море выходило около 14 судов с техникой, персоналом и актёрами.

Режиссёр хотел создать эффект бескрайнего моря, поэтому команда уплывала почти на 10 километров, чтобы в кадр не попадал берег. Но возникла другая проблема — на горизонте постоянно маячили прогулочные корабли и яхты.

Мешала и погода: при шторме или просто сильном ветре, техника падала в воду, команду и актёров мучила морская болезнь, и даже корабль главных героев однажды чуть не затонул. В самые удачные дни съёмочной группе удавалось отснять максимум пять дублей. В худшие — вообще ни одного.

Но Спилберг не сдавался. Вместе с оператором Биллом Батлером он придумал особые приспособления для съёмок. Режиссёр хотел показать ощущения плавающего человека, который сталкивается в море с акулой. Для этого собрали специальный плот, на который ставили камеру со стабилизатором, удерживающим её в горизонтальном положении. И всё это устанавливали в непромокаемый бокс.

Съёмки динамичной практически ручной камерой создавали ощущение субъективного взгляда и страха перед чудовищем в бескрайнем море. Вот только с самим монстром тоже возникли проблемы.

Живая акула «сыграла» лишь в нескольких сценах — их отсняли в Австралии под руководством известных исследователей Рона и Валери Тейлор. Причём авторы пошли на некоторые хитрости. Для работы выбрали не огромную акулу, а небольшую особь четырёх метров длиной.

Все декорации уменьшили в масштабе, вместо людей взяли маленькие манекены. А для сцены, где понадобился живой человек, наняли карлика-каскадёра. В итоге на общих планах осознать реальный размер хищника невозможно.

Механических акул сделали значительно большего размера — около семи метров в длину. Одна — целая, собранная из металлических труб и искусственной кожи — для общих планов. Две другие имитировали живую рыбу только с левой или правой стороны, а с другой располагался механизм управления головой, хвостом и челюстями. Их передвигали при помощи стрелы на подводной платформе, а рулили таким существом сразу 14 человек.

Всех этих монстров собрали и успешно протестировали в бассейне. Но когда они попали в солёную морскую воду, механизмы начали тут же выходить из строя. На их починку требовалось дополнительное время и деньги. Вскоре режиссёр вместо Great white shark (Большая белая акула) называл монстра Great white shit (Большое белое дерьмо).

Есть даже поверье, что так акулы мстили Стивену Спилбергу за шутку над Джорджем Лукасом. Когда первое чудовище только собрали, режиссёр пригласил своего друга посмотреть на механизм. Тот вошёл в пасть акулы, а Спилберг захлопнул челюсти. Лукас застрял, и его долго вытаскивали.

Но это лишь байки. А в реальности перед режиссёром встал вопрос: как снимать фильм про акулу, если сами акулы вечно ломаются. Тогда решили обратиться к классическим приёмам. За основу взяли стиль мастера саспенса Альфреда Хичкока. Тот умудрялся пугать зрителя только самой атмосферой и звуком, не показывая в кадре ничего страшного.

В «Челюстях» чаще всего появляется не сам хищник, а намёки на него: например, плавник, выглядывающий из-под воды. Опасность подчёркивали и тревожной музыкой — её написал Джон Уильямс, уже сотрудничавший со Спилбергом во время работы над «Шугарлендским экспрессом».

Многие считают, что именно эти сложности и позволили режиссёру создать великое кино. Если бы всё пошло по плану, «Челюсти» могли превратиться в традиционный фильм ужасов с быстро устаревающими спецэффектами. В реальности вышел триллер, пугающий своей атмосферой.

Но во время съёмок Спилберг ещё не знал о будущем успехе. Он боялся, что затянутые сроки и раздутый в два раза бюджет приведут к кассовому провалу.

Однако даже невероятный успех не заставил режиссёра забыть о трудностях работы. Об этом свидетельствует один показательный факт. Уже в девяностых режиссёр Кевин Рейнольдс и актёр Кевин Костнер отправлялись на Гавайи снимать постапокалиптичный «Водный мир». Они обратились за советом к Стивену Спилбергу, и тот им рекомендовал ни при каких условиях не работать на реальной локации.

Те не послушались и в итоге оказались ровно в той же ситуации: морская болезнь у актёров, проблемы с погодой, корабли и яхты, которые лезут в кадр, невозможность смонтировать кадры из-за постоянного движения моря.

Только в случае «Водного мира» это ещё и привело к окончательной ссоре между Рейнольдсом и Костнером, в результате чего режиссёр покинул проект. Заканчивали фильм под руководством исполнителя главной роли. К тому же картина так и не стала кассовым хитом, еле окупившись в прокате.

Обо всех трудностях на съёмках «Водного мира» и о провале самого фильма можно прочесть в отдельном материале.

Но самые грандиозные фильмы, в которых действие происходит в воде, снял Джеймс Кэмерон — максималист в подходе к работе и большой поклонник морской стихии.

В первую очередь стоит вспомнить его картину «Бездна», где работники подводной исследовательской станции вместе с военными отправляются на затонувшую субмарину и встречают инопланетян.

Значительная часть действия происходит под водой, и Кэмерон не хотел работать в обычном студийном павильоне. Поначалу он планировал снимать всё на Багамах, но, к счастью, не повторил ошибок Спилберга, быстро поняв, что ему требуется полностью контролируемая среда.

Для грандиозных планов режиссёра не хватило даже самого большого искусственного бассейна на Мальте. Поэтому для съёмок нашли недостроенную атомную электростанцию в Южной Каролине. В ней возвели два резервуара. Основную работу провели в большом бассейне глубиной около 16 метров и 70 метров в поперечнике. Дополнительные сцены снимали в резервуаре поменьше, его сделали в котловане от турбины.

Реальная локация съёмок «Бездны»

Всего в ёмкости залили больше 35 000 тонн воды, на что ушло порядка пяти дней. Причём поначалу произошла серьёзная протечка: вылилось порядка полутонны жидкости. Для ремонта пришлось вызвать бригаду, которая следила за плотинами. Комфортную температуру для для работы поддерживали газовыми горелками.

При этом режиссёр хотел, чтобы даже в подводных сценах актёры играли сами. Всем артистам пришлось пройти курсы профессионального дайвинга на Каймановых островах.

Для съёмок наняли фирму Western Space & Marine, которая разработала особые скафандры. В них устанавливали стёкла, остававшиеся достаточно прозрачными, фонарик, чтобы подсвечивать лицо, и микрофоны для записи голоса, подобные тем, что используют пилоты.

Но даже при настолько серьёзной подготовке возникли трудности. По сюжету, команда работает на большой глубине около 700 метров, где абсолютно темно. Всё освещение должно поступать от приборов батискафов и прочих фонарей. Но в бассейн с чистой водой попадало слишком много солнечного света.

Тогда поверхность бассейна заполнили тысячами маленьких пластиковых шариков чёрного цвета и натянули брезент. Хотя однажды налетел штормовой ветер и испортил покрытие. В итоге часть съёмок просто перенесли на ночь.

Актёров работа изматывала. Им приходилось сниматься по 70 часов в неделю в течение полугода, да ещё и жить на изолированной съёмочной площадке.

От постоянного нахождения в хлорированной воде их волосы выцветали, а кожа горела. Они по несколько часов находились на глубине и потому проходили процедуру декомпрессии.

Практически все сцены играли без дублёров — даже сложный момент, где буровая станция рушится, а героям приходится уклоняться от обломков и спасаться от потоков воды.

Эду Харрису, герой которого по сюжету погружался в скафандре, наполненном специальной жидкостью, приходилось просто подолгу задерживать дыхание. Героиню Мэри Элизабет Мастрантонио в одной сцене реанимировали после утопления. А в камере в этот момент закончилась плёнка.

Жидкостное дыхание существует и в реальности. Но на съёмках его, конечно же, не использовали

Кэмерон же вёл себя как тиран, предлагая звёздам даже мочиться в гидрокостюмы, чтобы сэкономить время. Хотя нужно отдать должное: режиссёр дольше всех задерживался под водой и переживал тяготы вместе с остальными.

У актёров начались нервные срывы: Харрис однажды просто разрыдался на площадке, Мэри Элизабет Мастрантонио закатила истерику и чуть не ушла со съёмок. Дошло до того, что артисты устроили погром в гостинице и повыкидывали из окон мебель. А после окончания съёмок большинство из них отказались участвовать в продвижении картины и вообще сотрудничать с режиссёром.

Возможно, отчасти поэтому «Бездна» собрала в прокате довольно мало. При огромном бюджете в 70 миллионов картина заработала всего 90. Но зато лишний раз убедила критиков в уровне съёмок Джеймса Кэмерона.

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165713581072.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165713639357.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165713950114.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [2/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165714006824.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719765471.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719797858.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719823854.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719851306.jpg?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719866117.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/1716571988859.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719922724.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719954835.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165719984622.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720006402.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720034691.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720061384.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720095427.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720125173.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720149037.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720177533.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720212313.png?class=max)

![Драки с акулами и аквариум перед камерой: как снимают фильмы про море [1/2]](https://img3.vombat.su/images/post/big/24/05/2024/17165720263633.png?class=max)