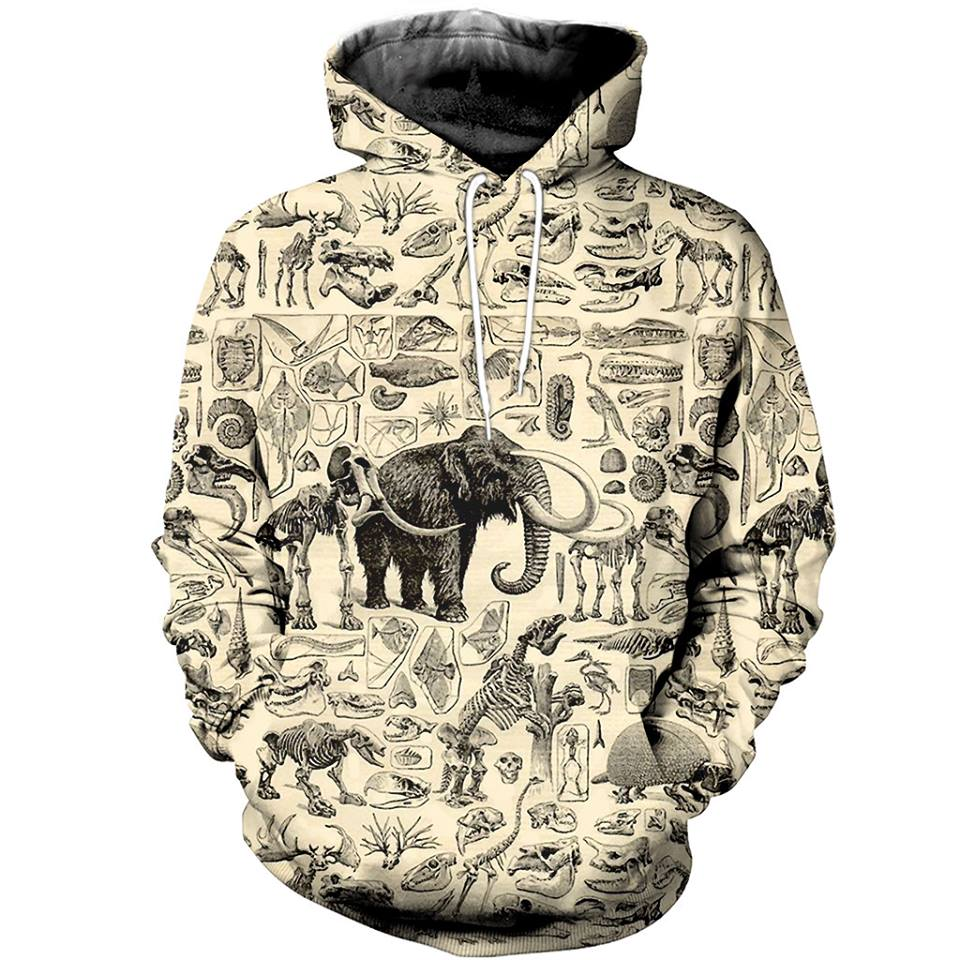

- Ты чё с палеолита?

- Мода пещерных людей;

- Твоя толстовка старше говна мамонта;

и другие актуальные шутки.

Цена такого счастья 50$

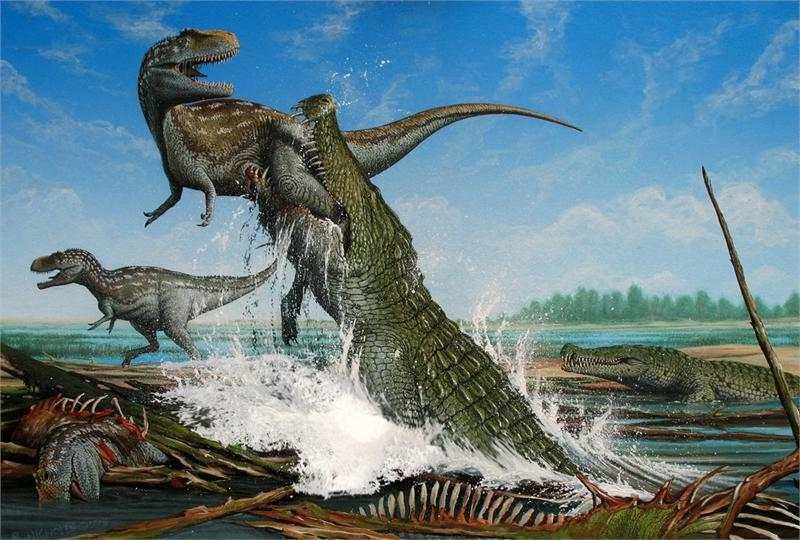

Гиперреалистичные палеоарты от Дамира Мартина.

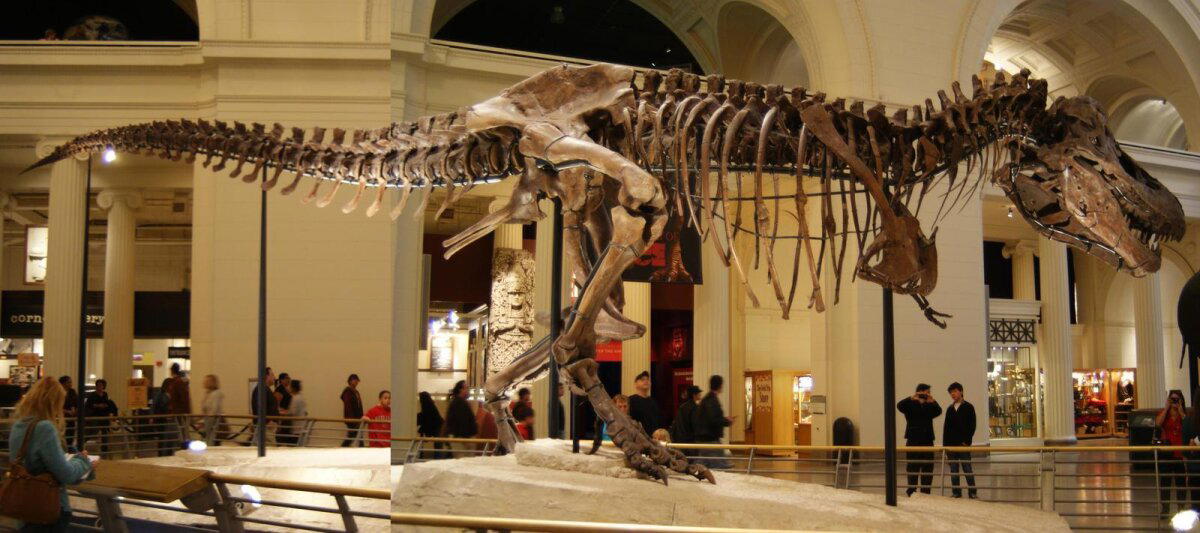

Tyrannosaurus rex

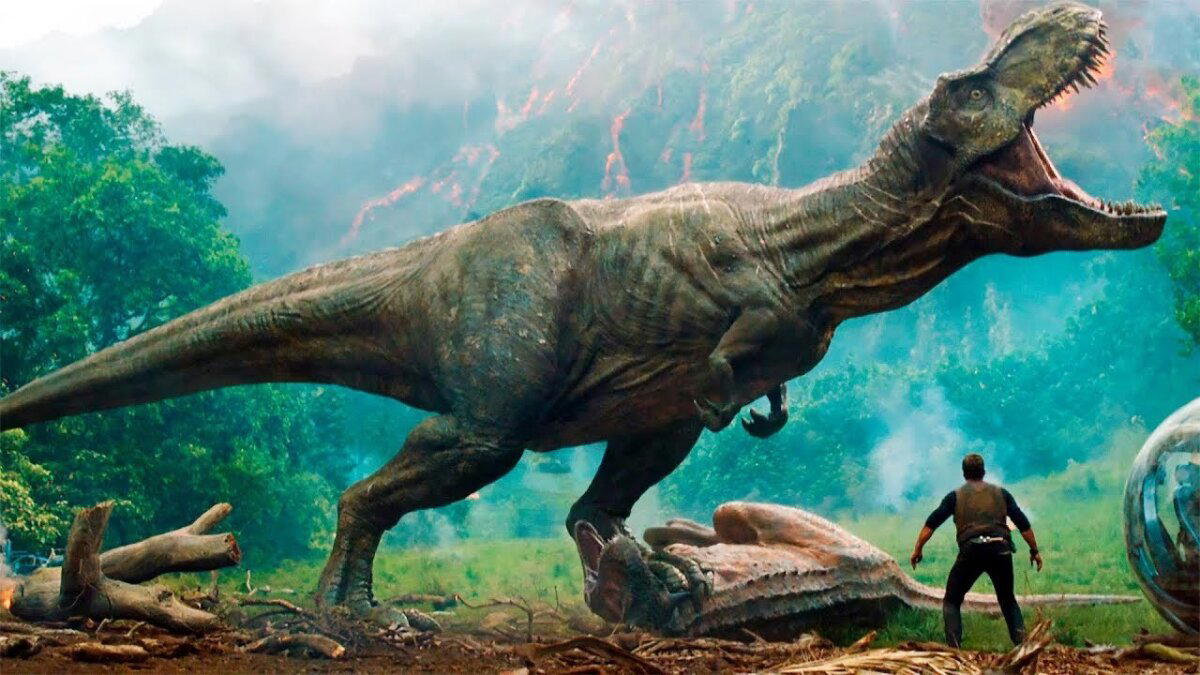

Dinosaurs In The Wild

Stegosaurus couple

Tyrannosaurus on a watering hole

Super Predator

Don't cry for me Argentina

Therizinosaurus

Brothers in Blood 2

Ancient fisher

Confrontation

Стенограмма под видео

Какой положительный эффект, с точки зрения эволюции, могла

оказать мутация, позволившая архозаврам отрастить перья из чешуи, почему она закрепилась лишь в части случаев?

Это вопрос очень сложный, потому что, если мы обратимся к

палеонтологической летописи, что реально найдено, то находок форм, у

которых есть перья, не так много. По сути дела, это птицы и пернатые

динозавры. И действительно, если мы посмотрим на современные

материалы, то чешуя рептилий имеет потенциал разрастаться, и этот

потенциал реализуется в первую очередь как раз у птиц. Перья — это

преобразованная чешуя. Почему чешуя начала увеличиваться в размерах -

мы можем только очень косвенно предположить. Например, есть такой

ранний меловой динозавр — пситтакозавр, ящер-попугай, так вот у него

перьеподобные образования исключительно на хвосте. Понятное дело, что

мы не можем говорить о теплоизоляции, чтобы сохранить тепло. Все дело

в том, что у архозавров, а это большая группа, которая объединяет

крокодилов современных и их предков (это птицы, динозавры, летающие

ящеры, птерозавры и близкие к ним формы, которые, в основном,

вымерли), то для всех них характерно сложное поведение. Возьмем

крокодила - даже крокодилы устраиваются серьезные брачные игры,

самцы кричат и так далее. Про птиц уже говорить нечего. Представьте

себя павлином, мне вот до сих пор сложно представить, как такой нелепый

хвост появился в природе. Можно предположить, что это все ради любви,

ради продолжения рода. Поэтому, если вернуться к Пситтакозавру, у него

есть щетка на хвосте — похоже, демонстрационная структура, необходимая,

для успеха размножения. Почему именно у архозавров появилась такая

способность, да и сохранилось до сих пор я, наверное, сказать не могу.

Естественно, перья использовались и используются для очень разных

вещей. Кроме демонстрационных структур - это, конечно, полет, который

возник у хищных динозавров, это и теплоизоляция. Но бывает и очень

интересные использования перьев, которые отмечены для современных

форм, но неизвестны пока для ископаемых. Я думаю, что будут новые

находки, найдут и похожие применения. Все любят такую птицу

современную новозеландскую — киви, которая ведет ночной образ жизни.

У нее есть перья, которые напоминают усы-вибриссы млекопитающих -

это для осязания, для ориентации в темноте. Киви не летает,

перемещается в траве, то есть даже такие перья бывают. Но все, что мы

можем сказать по палеонтологическим находкам: перья - это признак

архозавров, он появился достаточно рано в эволюции архозавров, он

характерен точно для динозавров, перьеподобные образования-выросты

были характерны и для летающих ящеров, но это, скорее всего, термокакая-то-регуляция,

теплоизоляция, ну и одной из основных функций

перьевого покрова изначально – является демонстрация.

Как считаете, на каком этапе у терапсид появились вибриссы и шерсть?

Можно ли считать, что это все приобретение уже терапсид, или даже

персонально териодонта, или более ранние синапсиды, например,

Пеликозавры также могли ходить с усами?

Пеликозавры вряд ли, потому что синапситы — это группа, которая,

предполагаем, началась с каменноугольного периода, когда появились самые

примитивные формы, я думаю, что когда мы говорим про пеликозавров,

многие из людей вспоминают, ну кто знает чуть-чуть про палеонтологию, про

палеозойских позвоночных, представляют себе диметродона — странного

хищника с большим парусом на спине. Но опять же, находок тех же самых

димитрадонов или других пеликозавров с опечатками кожных структур нет,

поэтому мы должны ориентироваться на какие-то отдельные косвенные

признаки. Скорее всего, шерсть развилась у млекопитающих при переходе к

теплокровности. С теплокровностью связано еще несколько косвенных

признаков, например, в ноздрях у млекопитающих есть сложный костный

лабиринт. У нас он также присутствует, хотя он достаточно просто устроен.

Проходящий через него воздух от костного лабиринта - понятно, что на кости

эпителий, кровеносные сосуды,- воздух нагревается. Не случайно говорят

маленьким детям: “Дыши носом, а не ртом”, - чтобы воздух чуть прогрелся.

Так вот, исходный костный лабиринт у пеликозавров не обнаружен. Но у

более продвинутых Синапсидов, уже близких к млекопитающим, он

обнаружен, что для всех млекопитающих характерно. То есть, скорее всего,

большинство признаков млекопитающих, включая теплокровность, шерсть и,

может быть, вибриссы, действительно появились на уровне еще до

млекопитающих, на уровне продвинутых синапсидов. Замечательный

палеонтолог, к сожалению умерший, академик Татаринов, занимался как раз

этим переходом от птериодонта к млекопитающим, много об этом писал. Он

отметил, что у некоторых продвинутых Синапсидов, но еще не

млекопитающих, есть своеобразные углубления на морде, на черепе, в районе

верхней челюсти и отпечатки сети кровеносных сосудов. Очень сходная сеть

кровеносных сосудов окружает вибриссы, например, у кошки. Может быть,

действительно, уже на уровне до млекопитающих вибриссы и появились, но

опять же, как только будет найдено хоть что-то с отпечатками покровов - то

эти вопросы снимутся. У млекопитающих у самых первых шерсть была.

Лысых млекопитающих не было - это единственное, что можно сказать.

Сейчас есть лысые млекопитающие, вот например голый землекоп...

Там все равно еще парочка волос да пробьется, но это как бы уже

вторичные вещи, продвинутые признаки.

По какой причине современные однопроходные продолжают

откладывать яйца и почему они вообще сочетают в себе столько

архаичных призраков?

Вопрос достаточно сложный, ответ лучшие разобью на две части.

Млекопитающие появились, скорее всего, благодаря динозаврам. Время их

возникновения - ближе к концу триаса, оно совпадает с началом радиации

динозавров, в том числе и хищных. По сути дела, у предков млекопитающих,

продвинутых синапсидов, было два пути: либо с гордостью умереть и быть

съеденными тероподами, хищными динозаврами, либо уйти из-под этого

пресса хищников - то есть стать мелкими и ночными. Большинство терапод,

по аналогии с современными птицами, явно были дневными.

Млекопитающие ушли в ночь, они стали норными, ушли в мелкоразмерный

класс. Для того, чтобы существовать и жить в ночных условиях, конечно,

теплокровность была необходима. С теплокровностью шерсть точно

появилась до того, как появилось классическое живорождение. Но на самом

деле, даже у современных однопроходных наблюдается не классическая, как

у птиц, откладка яиц (утконос, ехидна не сидят на яйцах, у них практически

сразу из этих яиц выклевываются молодые детеныши и их начинают кормить

молоком). Это называется яйцеживорождение, и современные

однопроходные - это не самые примитивные млекопитающие, есть более

примитивные мезозойские группы, которые существовали много десятков

миллионов лет. Они вымерли, но и, явно, они тоже откладывали яйца. Вот то,

о чем мы говорим - живорождение, которое близко нам, людям, появилось в

районе раннего мела, когда появились плацентарные млекопитающие, и

тогда же появились сумчатые. Вот эти два пути, сумчатые и плацентарные,

как раз только в Меловом периоде, а до этого – юрский период, конец триаса

– это все откладка яиц, яйцеживорождение, поэтому это такие не связанные

события. Но почему, например, однопроходные сочетают в себе такое

количество архаических признаков - потому, что действительно эти признаки

у них просто сохранились. У всех более примитивных млекопитающих,

примитивных более, чем однопроходные, эти признаки были. Но кроме того,

есть один интересный момент: для современных однопроходных характерна

боковая постановка конечностей — латерально. У них ноги торчат в сторону,

как у современных ящериц. У сумчатых плацентарных, продвинутых вверх,

ноги под телом. Встроенные, красивые, как у динозавров. Есть одна очень

интересная идея, почему был совершен этот переход, который дал

возможности совершенно для другой локомоции. Все дело в том, что

однопроходные ядовиты, у них, у самцов, например, ядовитые шпоры,

которые направлены внутрь. Да, и у ехидны тоже. Соответственно, если бы

конечности были идеально под телом, то, может быть, они сами себя бы

задевали, что было бы неудобно. Когда начали анализировать вот этот

признак ядовитости, оказалось, что более примитивные мезозойские

млекопитающие почти все были ядовитыми. То есть, похоже, что

млекопитающие изначально были ядовитыми. Все однопроходные просто

сохранили такое наследие первых млекопитающих. Потом был совершен

переход к утрате ядовитости, другой постановке конечностей, более, может

быть, быстрой локомоции. Вот это появление, собственно, плацентарных

млекопитающих и сумчатых млекопитающих - это, все-таки, меловой период.

Участвовали ли Вы в поисках окаменелостей? И если участвовали,

какая была самая интересная находка?

Мне довелось участвовать во многих экспедициях. Если брать

географически - то это Сибирь, различные части, включая Забайкалье,

Якутию, Западную Сибирь, Кемеровскую область, Красноярский край,

Средняя Азия (Узбекистан и Киргизия) и Казахстан. Один раз мне довелось

быть в Китае, обрабатывать китайские материалы, но не по динозавровой

фауне, а по более молодым Кайнозойским формам, даже посещали там

карьер. Белгородская область, европейская часть России - тоже довелось

побывать. То есть география достаточно широкая. А по времени - я имею

ввиду по времени тех находок - это, в основном, мезозой, поэтому я себя и

позиционирую как специалиста по мезозойским периодам — это юра и мел.

А самая интересная находка?

Я всегда надеюсь, что самое интересное, конечно, впереди. Наверное, есть

наиболее запоминающиеся. Когда я был студентом, меня отправили искать

плацентарных, или любых вообще мезозойских млекопитающих Забайкалья.

Мне дали сито, научный руководить объяснил, что можно набирать

костеносную породу - это песчаник и песок, промывать в этом сите, песок

будет уходить, какие-то кости оставаться, там надо искать млекопитающих.

Вот я поехал, и в итоге удалось найти зуб млекопитающего, полтора

миллиметра размером, но на тот момент оказалось, что это древнейший

плацентарные млекопитающее, этот зуб. Через два года китайские коллеги

описали более древние плацентарные млекопитающие, которые были

описаны по целому скелету, с шерстью, это наша форма, которая называется

муртойлестес — она была одной из древнейших. Поэтому это, наверное, самая

запоминающаяся находка. После этого были разные находки, я очень люблю

хвостатых амфибий, наверное, когда удается найти что-то по ним - это

каждый раз какое-то волнение. В прошлом году в Якутии мы обнаружили

хоть и разрозненные остатки, но, тем не менее, очень важные для понимания

эволюции хвостатых амфибий в целом. Мы нашли позвонки, например,

хвостатых амфибий, один использовался для того, чтобы описать новый род.

Думаю, что скоро будет описание нового рода хвостатых амфибий, поэтому

каждый год какая-то волнительная находка случается.

Сколько лет в среднем жили динозавры? Хотя бы те, которых вы знаете,

имеется в виду.

Это десятки лет, то есть до 50 до 60 крупной формы точно могли жить.

Причем первые 10 - 15, иногда до 20, они росли достаточно быстро, потом

выходили на плато. Почему так более менее с уверенностью можно сказать?

Я думаю, что многие были в лесу, и видели спиленные деревья. Если

подойдете к пню, вы увидите годовые кольца. Каждый год, в

неблагоприятный сезон, дерево перестает расти, и формируется такое кольцо.

Можно даже посмотреть - если широкое расстояние между этими кольцами

роста, то, значит, рост был быстрый, если что-то случилось нехорошее, то

расстояние между кольцами маленькое. Вы можете просто прочитать

индивидуальную историю каждого спиленного дерева. Иногда бывает такое,

что росло и росло быстро, потом случился пожар - всё, сразу же расстояние

между кольцами маленькое, потом снова увеличивается. То есть, какое-то

индивидуальное событие происходило. Сосчитав количество этих колец,

можно определить возраст деревьев. Самое забавное, что такие же кольца

нарастания формируются и формировались в костях многих позвоночных,

включая динозавров, и, посчитав количество этих колец, можно представить,

сколько динозавры жили. Если оценить, сколько лет росло то или иное

животные, тот или иной динозавр, можно определить, сколько у него длилось

такое детство и юношество. Оказалось, что, например, гигантские динозавры,

зауроподы, жили, похоже, больше сорока лет, и в среднем для крупных

динозавров - для зауропод, крупных теропод - до 20 - это достаточно

быстрый рост, и половая зрелость достигалась в районе 20, может быть,

иногда чуть меньше, но тут в зависимости от вида и рода. Дальше уже

наблюдался медленный рост в течение нескольких десятков лет. Очень важно

то, что у маленьких динозавров был очень быстрый рост, в этом они

напоминают динозавры млекопитающих, у них даже гистология костей

очень похожа. Для зауропод важно было как можно быстрее достигнуть в

крупных размеров, чтобы его просто не сожрали. Размер имеет значение,

если ты крупный — тебя уже, с какого-то момента, никто не тронет. Наверное,

динозавры жили достаточно долго. Но опять же, возраст, сколько ты живешь,

зависит еще от размеров. В целом, это правило и для млекопитающих

соблюдается, и для рептилий, соблюдалось оно и для динозавров, похоже.

Крупные жили дольше.

Что касается годичных колец - были проведены исследования, где

сравнивали их с современными крокодилами, которые живут в таком

теплым, равномерном климате, каким представлялся Меловой период,

Юрский период, и говорят, что характер колец более свойственен

теплокровным животным, птицам и млекопитающим, причем и даже

таким разным рептилиям, как крокодилам, которые живут в ровном

климате.

На самом деле, даже важнее не собственно кольца, а то, что между ними.

Если посмотреть костную ткань, которая находится между кольцами

млекопитающего (у нас с Вами тоже), то она достаточно рыхлая, с большим

количеством сосудов. Быстрорастущая кость характеризуется большим

количеством сосудов, и у теплокровных форм, птиц и млекопитающих она

имеет такое вот пористое строение. Крокодилы растут медленно, и у них

очень плотная костная ткань между этими кольцами. Оказалось, что костная

ткань в костях динозавров практически аналогична костной ткани у

млекопитающих. В какой-то момент даже было парадоксальная ситуация,

когда гистология костей динозавров была изучена лучше, чем современных

млекопитающих. Если вы человеку, который занимается палеогистологией

или около того, или современной гистологией костей, покажите две картинки:

- на одной, например, срез кости зауропода, а на другой - какого-то оленя, без

масштаба, то человек может зависнуть, не понять, где динозавр, а где

млекопитающие. Это связано, в первую очередь, с быстрым ростом.

Насколько это скоррелировано с теплокровностью - скорее всего

скоррелировано, косвенно есть такие вот представления. Многие ученые-палеогистологи

даже убеждены, что, действительно, раз рыхлая - значит

теплокровность. С другой стороны, похоже, рыхлую костную ткань с

большим количеством сосудов даже находили у быстрорастущих амфибий, а

они явно не были теплокровными. То есть, есть некоторые сомнения. Но

характер роста - быстрый - был характерен как для динозавров, так и для

современных млекопитающих.

Если динозавры были больше и тупее современных слонов, то, как у них

было со скоростью реакции? Смог бы человек со своей смекалкой

одолеть тираннозавра?

С какой-то попытки, наверное, да. Сложно сказать, насколько. Смекалка и

интеллект - эволюционно выгодны для группы, да и в целом. Человек ко

всему приспосабливается. Если взять группу людей и перекинуть в те

времена, то в какой-то момент, конечно, люди бы придумали, как бороться с

Тираннозаврами. Я думаю, что у динозавров все более или менее с

рефлексами было хорошо. Отбросим то, что маленький мозг. Маленький мозг

- это не значит, что медленный. Это значит, что многие сложные функции

высшей нервной деятельности, наверное, динозавром были недоступны, и то

не факт. Возьмем птиц, близкий аналог динозавров. Птицы очень быстры.

Если вы сейчас увидите раненую ворону - лучше не берите в руки и не

подносите к глазам, не успеете моргнуть - она вам выклюет глаз. Тираннозавр

тоже был достаточно быстрым, я думаю, что спастись от него человеку (один

на один) было сложно. Но интеллект все-таки работает. С другой стороны,

возьмем более медленных представителей архозавров, современных

родственников динозавров, - крокодилов. От крокодила убежать тяжело - он

может ненадолго перейти в галоп, шансов у человека нет. Но, тем не менее,

зная повадки тех же самых крокодилов, можно выработать некоторые линии

поведения, которые позволят избежать проблем. Вопрос, конечно, на некие

фантазии, но я думаю, что мы с вами пофантазировали.

Вопрос касательно реакции у зауроподов. Говорят, что их могли

спокойно есть с хвоста, и пока это все дойдет до мозга и вернется - уже

полхвоста не будет. То есть - как у них вот с такой передачей сигнала

болевого было?

Я думаю, что у них было хорошо очень. Спинной мозг у них был развит

отлично, крестцовые сплетения спинного мозга прекрасно развиты. Рефлексы

доходили очень быстро. Я думаю, что если бы у них было какое-то

торможение, то они бы просто не выжили бы. И не случайно у некоторых

зауропод, например, формировались кожные окостенения в хвосте. Это,

конечно, не панцирные динозавры анкилозавры, у которых булава, но они

были. Явно, что зауроподы могли использовать активно свой хвост для

защиты. Если бы эта связь была бы медленной и не налаженной - Зауроподы

бы вымерли, ну и таких вот вещей у них не появлялись. Я бы с интересом

лично посмотрел, как работает эта связь голова-хвост у стегозавра, у

которого шипы на хвосте, мозг маленький, но то, что они жили много

миллионов лет, эффективно существовали даже под гнетом тиранозавроидов

различных,- это показывает, что все у них работало нормально. Эволюция как

работает: если у тебя что-то не так - ты вымер. Раз ты живешь - ты успешен,

так что зауроподы, стегозавры были успешны.

За стенограмму благодарю команду SciTeam.

Стенограмма ниже.

Гачин Сергей (Г.С.): Канал, который организует эту онлайн-трансляцию, это канал SciTeam. На нём в дальнейшем планируется такая рубрика как «Глупые вопросы умным людям». И специально для Павла я собрал из комментариев на Pikabu пять самых популярных и глупых вопросов.

Скучас Павел (С.П.): Надо еще рубрику «глупые ответы». Я постараюсь соответствовать.

Г.С.: Первый вопрос, он меметичный, скажем так. Правда ли, что нефть из динозавров?

С.П.: Думаю, что нет. Даже если включить логику. Сколько нефти выкачивается каждый день? Это представить, что все динозавры пошли на нефть? И то, мне кажется, их не хватило бы на формирование такого количества. Вопрос о происхождении нефти на самом деле — это вопрос, над которым до сих пор бьются, и я ответить на него не могу. Я просто не знаю. Но это вряд ли динозавры. Вряд ли тираннозавра рекса можно перегнать на бензин высококачественный.

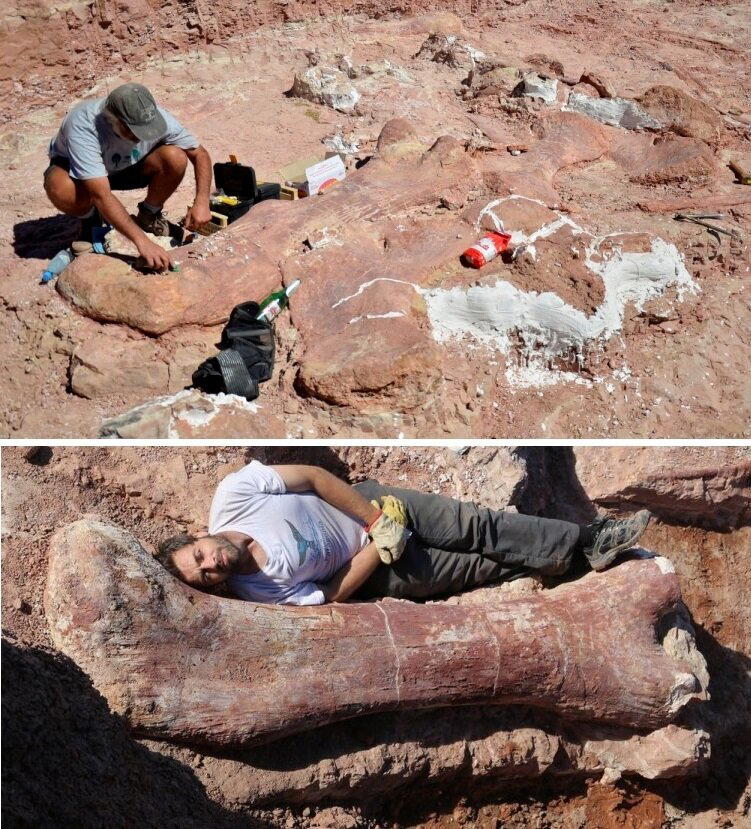

Г.С.: Второй вопрос. Палеонтологию часто обвиняют в спекуляциях из-за того, что реконструкции целого животного строятся по маленькому кусочку черепа. Как строится реконструкция?

С.П.: На самом деле это отчасти необоснованная претензия, потому что, если мы возьмем оригинальные научные статьи, то там в лучшем случае сказано, что размер отдельной кости черепа соответствует размеру черепа других форм, допустим, один метр. Всегда это подаётся под большим вопросом. Но обычно потом это выдергивается из контекста, и говорится: «Ну, вот такое животное, череп у него был один метр. Точка». То есть имеется некая пропасть между научной публикацией и тем, что потом освещается в СМИ. Но это, как мы уже сегодня говорили, проблема. Если это не целый скелет, то [реконструкция] под вопросом. Понятное дело что размеры [строятся] по аналогии c уже найденными скелетами. Примерно можно предположить, но ошибки возможны.

Г.С.: Следующий вопрос. Как Вы запоминаете все эти сложные названия?

С.П.: А я не запоминаю иногда, как обычный человек. Потом сидишь и думаешь, ну это же такой-то, такой-то динозавр на букву «С». Но это проблема не только палеонтологов, у биологов та же проблема. Я вспоминаю свой первый курс, на белом море мы долгое время пытались запомнить название морского ежа стронгилоцентротус дроебахиенсис (Strongylocentrotus droebachiensis). Это потом как мантра впечатывалась в голову. Проблема, конечно, всех биологов. Но самые тяжелые это... вот «кетцалькоатль» запомнить легко... какие-нибудь сложные китайские названия. Вот это «брбрбр», но потом я лучше проверю, запомнить это сложно. Я думаю, некоторые названия российские тоже очень сложны для иностранцев.

Г.С.: На гербе забайкальского края есть наш динозавр...

С.П.: Вот кулиндадромеус. Ну, сложно, бывает. Главное запомнить, где посмотреть, что и дает качественное образование университетское или институтское. Если ты запомнишь хотя бы первую букву, ты уже найдешь этого динозавра, оригинальные источники. Это сложность, но не проблема.

Г.С.: Динозавры были большими, потому что кислорода было больше?

С.П.: Многие динозавры были маленькие. Нет, динозавры были большие, потому что они занимали такую экологическую нишу. Тогда было возможно существование крупных травоядных форм. Многие детали биологии динозавров до сих пор не понятны. Опять же, для того, чтобы выяснить детали как жил динозавр длиной 15-20 метров, надо построить машину времени и посмотреть. Нет, кислорода по косвенным данным, по геохимическим не было больше. Это не связано все-таки с кислородом. Животные и растения занимают те места и ведут тот образ жизни, который позволен им в конкретный момент времени. Мы знаем, что долгое время на суше никого не было, потом эти экологические ниши были заняты. Каждому времени свои "открытые вакансии", свои экологические ниши. Сейчас то, что мы имеем, современные биомы и экосистемы, не позволяют жить очень крупным формам на суше. В воде-то мы знаем, что они есть.

Г.С.: В кайнозое тоже хватало крупных животных, таких как мастодонты.

С.П.: Но это все равно не размеры гигантских зауропод. Всё-таки чуть поменьше.

Г.С.: Китовые побольше зауроподов будут.

С.П.: В конце кайнозоя это все-таки больше было связано с теплым климатом. Как потеплее, так и крупнее размеры. Например, в эволюции слонов: южный слон крупнее мамонта. Но опять же, правило разных размеров работает по-разному для разных линий. Но в целом есть общее правило Копа, что примитивные формы они мелкие, а более продвинутые — крупные. Это соблюдается для многих групп: для зауропод, например. Первые зауроподы были мельче, чем некоторые продвинутые. Для птерозавров. Причины и пути возникновения гигантизма могут быть разные.

Г.С.: Крупные птерозавры весом более 100 кг могли летать из-за того, что гравитация была меньше или атмосфера плотнее? Каков их полет?

С.П.: Знаете, есть темы, которые мне даже сложно комментировать, потому что настолько много спекуляций. Даже в научной среде. То есть, это допущение второго уровня. Во-первых, мы не знаем, были ли они 100 кг. Я думаю, что они были меньше.

Г.С.: Кетцалькоатль был меньше?

С.П..: Думаю, что меньше. Что-то мы не понимаем в них. Нет современных аналогов. Мы пытаемся навесить на них биологию птиц или биологию рептилий, но что с ними было? Какие-то маленькие детали могут изменить всё. Что я могу сказать точно? Я сталкивался с птерозаврами (это не доведено еще до научной публикации), мы рассмотрели гистологическое строение костей, причем крупных достаточно птерозавров. Представьте себе животное с размахом крыльев почти пять метров, а толщина стенок костей конечностей меньше одного миллиметра. Я сомневаюсь, что такая форма, с такими тонкими костями, легким скелетом не летала. Я думаю, что все-таки летала. Но есть вопрос «как?», и на этот вопрос я ответить не могу. Мы могли бы обсуждать тут целый час. Я мог бы подготовить вот одну стопку «нет, гигантские птерозавры были страшными сталкерами, которые ходили и всех жрали, но не летали»; тут же стопка «нет, они летали» с расчетами механики. Не знаю, но по внутренним ощущениям, своим, личным, по строению гистологии костей — летали. Потому что уж очень похоже на птиц летающих. А с гравитацией я думаю было так же примерно.

Г.С.: То есть Земля не расширялась?

С.П.: Нет.

Г.С.: Любят у нас такое писать.

Пересекались ли люди с динозаврами? Все эти камни Икки, находки гигантов.

С.П.: Нет, про эт о мы можем забыть. Но мы же пересекаемся с динозаврами каждый день. Давайте поедим курицу и пересечемся с динозавром в этой их стадии. Птицы — это тероподы, и только в таком ключе мы можем говорить о пересечении людей [с динозаврами]. Остальное это все фейки и домыслы. И вообще, иногда я люблю смотреть некоторые каналы, я их не буду называть, но один раз с удивлением услышал репортаж о собственном исследовании, как раз о яйце которое было найдено в Кемеровской области. Возраст яйца – ранний мел. Буквально в километре, в других совершенно породах, работают археологи. Понятное дело, что где динозавры, там возраст пород 120 млн. лет, а археологи исследуют совсем недавние. Но это рядом, 1,5 километра. Естественно в передаче было сказано, что яйца были найдены в археологическом раскопе вместе с артефактами археологическими. Конечно, с такими вещами можно бороться только просвещая. Объясняя: давайте посмотрим на факты. Но фейков много, конечно. Людям хочется чего-то необычного. Но мне кажется, куда уж более необычно, чем динозавры, к примеру. Или хвостатые амфибии, конечно.

Привет всем любителям динозавров и палеонтологии в целом. Сейчас Павел Скучас, специалист по мезозойской позвоночной фауне, с удовольствием ответит на ваши вопросы о динозаврах, нефти и прошлом планеты в целом. Вам остаётся только спросить.

Подробнее о госте можно прочитать здесь.

UPD: Трансляция закончена, запись доступна, всем спасибо за участие!

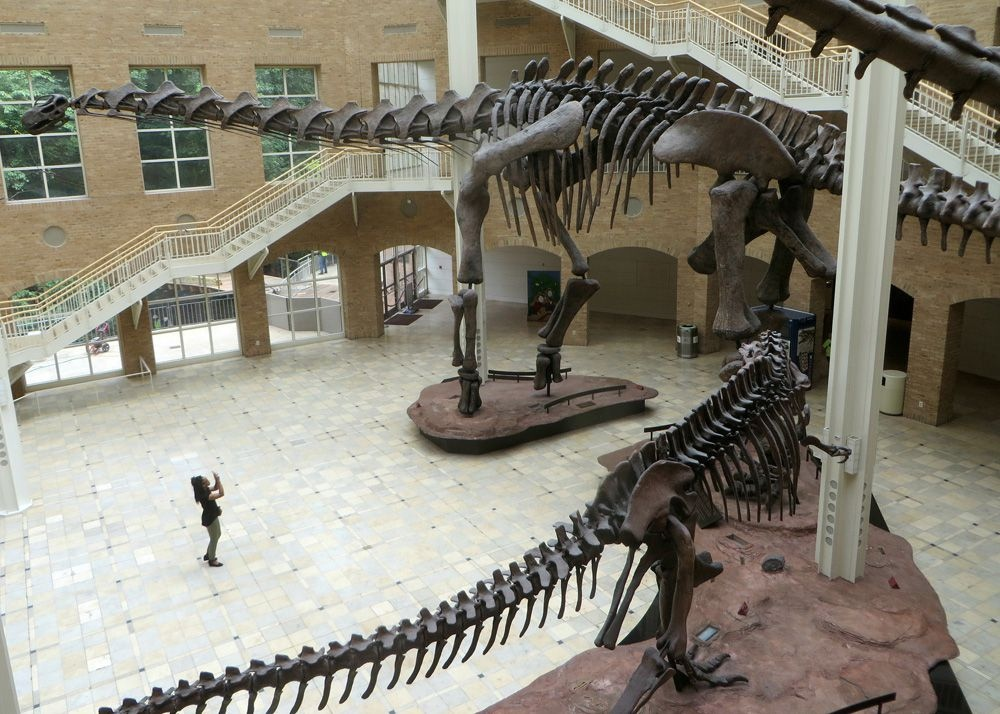

Один из самых крупных динозавров, когда-либо живших в Южной Америке. Длина тела колосса достигала 40 метров, а некоторые оценки веса доходят до 100 тонн.

Этот пост специально для подписчиков Лиги Палеонтологов, чтобы проинформировать о мероприятии завтра. Подробнее тут:

А ещё у нас завтра день рождения и мы готовим ништячок. За информацией в комментарии.

Как определить возраст ископаемого? Сколько тысяч или миллионов лет назад жил найденный организм? Как определили, какому периоду принадлежит формация? У геологов и палеонтологов есть два основных метода датирования: относительный и абсолютный. Относительный метод быстрее, но менее точный. При относительной датировке используются уже изученные организмы, породы и формации. Для абсолютной датировки нужна лаборатория, чтобы изучить находку. Зная скорость распада определённых изотопов, и насколько они распались, мы можем достаточно точно определить возраст организма или, что чаще, породы, в которой он был обнаружен.

Относительный метод

Относительный метод датирования используется, когда мы знаем что и где нашли. Например, мы нашли зуб тираннозавра из формации Хелл Крик. Нам не нужна лаборатория для установки точного возраста. Нам известно, когда жил тираннозавр, и какой период охватывает формация Хелл Крик.

Но что делать, если перед нами неисследованные слои горных пород? В этом случае к нам на помощь приходят так называемые индексные окаменелости. Как правило, это специфичные организмы, свойственные только определённому периоду. Их возраст уже определён абсолютным методом. Например, брахиоподы являются ценными индексными окаменелостями. Благодаря этим беспозвоночным мы можем определить не только возраст пород, но и физико-географическую обстановку изучаемой области. Так, найденные в 2014 году на берегу реки Шидерты брахиоподы подсказали исследователям, что возраст пород 345-400 млн лет, а область представляла из себя тёплое море со среднегодовой температурой от +5 до +25 градусов. Соответственно, остатки других организмов, найденные в одном слое с этими брахиоподами, будут также датироваться девонским периодом.

Можно использовать и несколько индексов. Представим, что мы нашли формацию, в которой сохранились уже известные нам брахиоподы, с возрастом 345-400 млн лет. В тех же слоях рядом с брахиоподами мы находим и трилобитов, датируемых 410-390 млн лет назад. Несложная арифметика и мы получаем возраст формации от 400 до 390 млн лет.

Также в относительном методе датирования стоит помнить, что слои накладываются последовательно. Если мы нашли окаменелости, возраст которых знаем, то слой над ними будет моложе, а слой под ним – старше.

Абсолютный метод

Точное определение возраста окаменелостей при абсолютном методе датирования происходит при помощи радиометрии (радиоизотопное датирование). В радиометрии используются различные радиоактивные изотопы, которые работают как часы. Равномерный радиоактивный распад изотопов может помочь нам установить очень точный возраст пород различных геологических эпох. От орудий наших предков до точного возраста самой планеты.

Чаще всего в определении возраста ископаемого нам помогают вулканические породы, которые накладываются слоями. Установив датировки для вулканических слоёв под и над окаменелостью, мы можем указать возраст найденных остатков.

Сложность абсолютного метода в том, что мы не всегда можем найти нужный нам изотоп для той или иной эпохи. Например, когда речь заходит о радиоизотопном методе датирования, первым в голову приходит радиоуглеродный анализ. Но он очень редко используется для датирования окаменелостей, степень его точности хороша для остатков моложе 60 000 лет. За это время изотоп C-14 проходит 10 циклов полураспада и уменьшается в 1000 раз.

Период полураспада — это время, за которое из некоторого количества изотопов распадается половина. Для изотопа C-14 — это 5730 ± 40 лет. То есть за 5730 лет изотоп распадается наполовину, ещё за 5730 лет наполовину распадается оставшаяся его часть и так далее.

Но что делать, если нам нужно установить возраст в миллионы и сотни миллионов лет? Для этого существуют другие методы, в которых используются другие изотопы.

Уран-свинцовый анализ предполагает использование изотопов урана: уран-235 или уран-238. Уран-свинцовый метод один из самых старых и хорошо изученных способов датировать породы возрастом в сотни миллионов и миллиарды лет. Точность данного метода очень велика, для пород возрастом 2 млрд лет погрешность будет ± 2 млн лет (0,1%). Одно из преимуществ данного метода, это большой охват возраста. Полураспад урана-235 с его превращением в свинец-207 имеет период в 700 млн лет, а урана-238 в свинец-206 – 4,5 млрд лет. Иногда используется уран-торий-свинцовый метод с изотопом торий-232. Превращение тория-232 в свинец-208 имеет период в 14 млрд лет.

Свинец-свинцовый анализ изучает наличие трёх изотопов в породах: свинец-206, свинец-207 и свинец-204. Используется данный метод для определения возраста метеоритов и пород, утративших изотопы уран-235 и уран-238. Благодаря свинец-свинцовому методу определили возраст Земли. Соотношение свинца-207 к свинцу-206, как результатов распада урана-235 и урана-238 соответственно, в породах Земли и метеоритах подсказало дату образования планеты. На сегодняшний день самая точная цифра – 4.567.200.000 ± 600.000 лет.

Калий-аргоновый анализ хорош тем, что калий встречается во многих материалах: слюде, глинистых минералах, вулканических осадках, эвапоритах. Из-за длительного периода полураспада, калий-аргоновый метод используется для датировки окаменелостей возрастом более 100 000 лет.

Это далеко не все способы определить возраст находки, как относительные, так и абсолютные. У нас не возникает сложностей, когда требуется датировать окаменелость, вид и место обнаружения которой известны. Сложнее, когда образец утратил или вовсе не имеет точных данных о месте обнаружения. Это относится к старым музейным экспонатам, находкам палеонтологов-любителей или изъятым у чёрных копателей окаменелостям.

Видео сделанное по моей просьбе, по моему посту Как выглядела Земля 250 млн лет назад

Источник: Упоротый палеонтолог

Семья из Юты работала над ландшафтным дизайном, когда раскопала лошадь возрастом более 2 млн лет. Семья копалась на своём заднем дворе в доме в Легии, штат Юта, в 50 км к югу от Солт-Лейк-Сити, когда нашла скелет, сообщил FOX13 Salt Lake City в прошлое воскресенье.

Окаменелые останки лошади

«Это животное ледникового периода, довольно редкая находка для Легии, — сказал Рик Хантер, палеонтолог музея древней жизни. — Ведь в те времена здесь было озеро Бонневиль. С лошадью должно было произойти что-то особенное, чтобы мы сегодня могли найти её останки в этом месте».

Хантер понял, что это не мамонт, когда впервые увидел находку. Палеонтолог подозревает, что окаменелость принадлежит кому-то похожему на шетлендского пони. Подробное интервью на foxnews.com

Шетлендский пони

«Мы не знаем, как лошадь попала сюда, — рассказывает Рик Хантер, — Так приятно иногда поспекулировать. Возможно, лошадь пыталась убежать от преследовавшего её хищника и спаслась в водоёме. Но вернуться на берег сил уже не хватило».

Голову древнего копытного найти так и не удалось, тем не менее, окаменелость оказалась крайне хорошего качества. Палеонтологи продолжают раскопки.

Это уже не первая случайная находка в последнее время. В мае 2016 года на пляже был найден гигантский ихтиозавр, а буквально на днях рабочие нашли в поле гигантского слона.

Источник: PaleoNews.ru

Балтийский янтарь

Калининград, Россия

Мужчина работал в поле и обнаружил неизвестные кости. Болгарские и македонские палеонтологи идентифицировали их, как кости слона, который предшествовал мамонту.

Член группы палеонтологов, участвующих в раскопках слона в Долни Дисан, обрабатывает окаменелость защитной жидкостью

Учёные из македонского музея естественных наук и софийского музея естественной истории заявили во вторник, что они начали раскопки в Долни Дисан в Центральной Македонии. По предварительным оценкам, животное весило более 10 тонн, было возрастом в 50 лет и жило около 8 млн лет назад.

Биляна Гаревска из музея естественных наук в Скопье заявила, что ископаемое животное — один из предков слонов, населявших регион во времена, когда Европа была похожа на африканскую саванну, сообщает Phys.org.

Дети рассматривают окаменелость вымершего вида слонов

Член группы палеонтологов рассматривает окаменелости вероятного предшественника мамонтов

Палеонтолог за работой

Сергей Гачин, Paleonews.ru

Секвенирование ДНК более 10 000 птиц сможет помочь нам сохранить их и узнать прошлое динозавров.

Именно птицы помогли понять Чарльзу Дарвину, как происходит естественный отбор, а после и эволюция в целом. Наблюдая за разнообразием клювов вьюрков на Галапагосских островах в 1830-х годах, британский натуралист заметил, что градация клювов происходит в одной тесно связанной группе птиц: «будто взяли изначальную скудность птиц архипелага и модифицировали их для разных целей». Но даже спустя 150 лет после открытия великого зоолога некоторые родственные связи птиц всё ещё остаются загадкой.

В этом месяце стартует новый проект OpenWings и группа учёных начнёт разбирать родство птиц по полочкам. Проект спонсирует National Science Foundation. Цель проекта — создать самую полную и точную филогению пернатых. Собирая генетическую информацию о всех 10 560 видах, учёные надеются узнать как сегодняшние птицы эволюционировали из динозавров, и какая судьба их может ждать в будущем.

«Мы знаем, что в современной филогении птиц есть неточности», — говорит Терри Чессер, исследователь-зоолог и член биологического отдела исследований USGS, работающий в национальном музее естественной истории. Одним из направлений проекта будет попытка выяснить, с чем связаны различные темпы развития оперения и строения тела, а соответственно и видообразование, для различных групп птиц.

Проект также поможет выяснить нынешнюю эволюцию пернатых и ответить на важнейший вопрос: когда птицы окончательно ответвились от динозавров? OpenWings привлечёт к работе и палеонтологов, чтобы пополнить филогению вымершими видами птиц. Например, самая древняя птица Японии.

Chupkaornis keraorum. Реконструкция: Masato Hattori

Основная цель проекта — собрать полную и самую точную филогению. Это будет первый опыт подобных исследований с позвоночными животными. Чессер считает, что современные эволюционные древа полны неточностей и включают в себя виды, для которых вовсе не проводились генетические исследования. Распределение по кладам идёт по морфологическим признакам, а не генетическим.

Приятной новостью для орнитологов всего мира станет и то, что проект OpenWings откроет доступ к данным с самого начала исследований и не придётся ждать конечного результата.

Секвенирование ДНК для 10 000 видов птиц — огромнейший труд, и он стал возможным только благодаря современным достижениям в области генетики. Особую трудность вызовут так называемые «ультраконсервативные» участки ДНК. Эти участки, достигающие длины более 200 пар оснований, могут быть идентичны для неродственных видов.

Сейчас участники проекта выясняют, в каких институтах проводились подобные исследования. Большая их часть использовала десятки, может сотни видов для составления филогении, сообщает Smithsonian.com. Даже исследование, опубликованное в 2015 году в Nature, использовало всего 198 видов для создания полного филогенетического древа. Исследование же с тысячами видами требует немного больше усилий.

Наконец-то настало время, когда полная и точная филогения птиц стала возможна технически. Генетика сильно продвинулась вперёд и у нас появились методики для точного определения родства живых организмов. Мы можем узнать их эволюцию, объединить виды в группы и узнать, когда точно они разделились. Масштаб исследований беспрецедентный, но имеет хорошую поддержку. Конечный результат изменит не только вид эволюционного древа птиц, но и даст ответы на их раннюю эволюцию.

Дарвин смог сделать множество выводов об эволюции, просто наблюдая за вьюрками. Но от него был скрыт огромный мир генетики. Только с помощью изучения генетического материала можно открыть самые невероятные родственные связи. Два животных, что выглядят и ведут себя совершенно по-разному, могут оказаться представителями одного рода.

Филогения птиц, составленная по исследованием 2015 года и опубликованная в Nature.

Сергей Гачин, Paleonews.ru

- О нет! Нас нашли!

- Бежим!

- Аррр! Он нас догоняет!

- Говорил я, нам не стоит выходить на открытую местность!

- Почему? Ну почему?! Это так не справедливо!

- Я не хочу умирать!

- Чмоки-чмоки

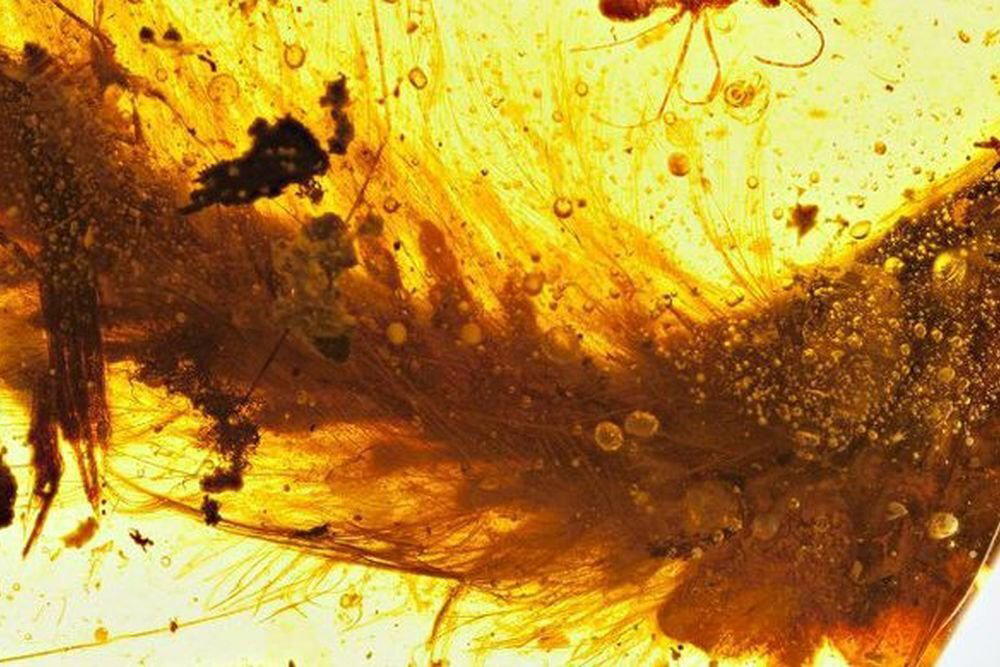

Нет, крови динозавра в нём нет.

P.S. Поздравляю любимую Лигу Палеонтологов с 8000 подписчиков и полутысячным постом!

Динозавры зародились в начале триаса более 230 млн лет назад и вымерли в самом конце мелового периода 65 млн лет назад. Продолжительность их жизни на планете суммарно составила более 165 млн лет и затронула почти всю мезозойскую эру.

Один из древнейших динозавров — ставрикозавр

Видовое разнообразие динозавров оценить очень сложно. Огромный промежуток времени и возраст останков делает невозможным точную оценку. Примерные цифры имеют огромный разброс: от 1500 видов до 6000. Самая частая оценка 2000 — 2500 видов, что меньше современных грызунов. Для сравнения, порождённые динозаврами в меловом периоде птицы сегодня насчитывают более 10000 видов.

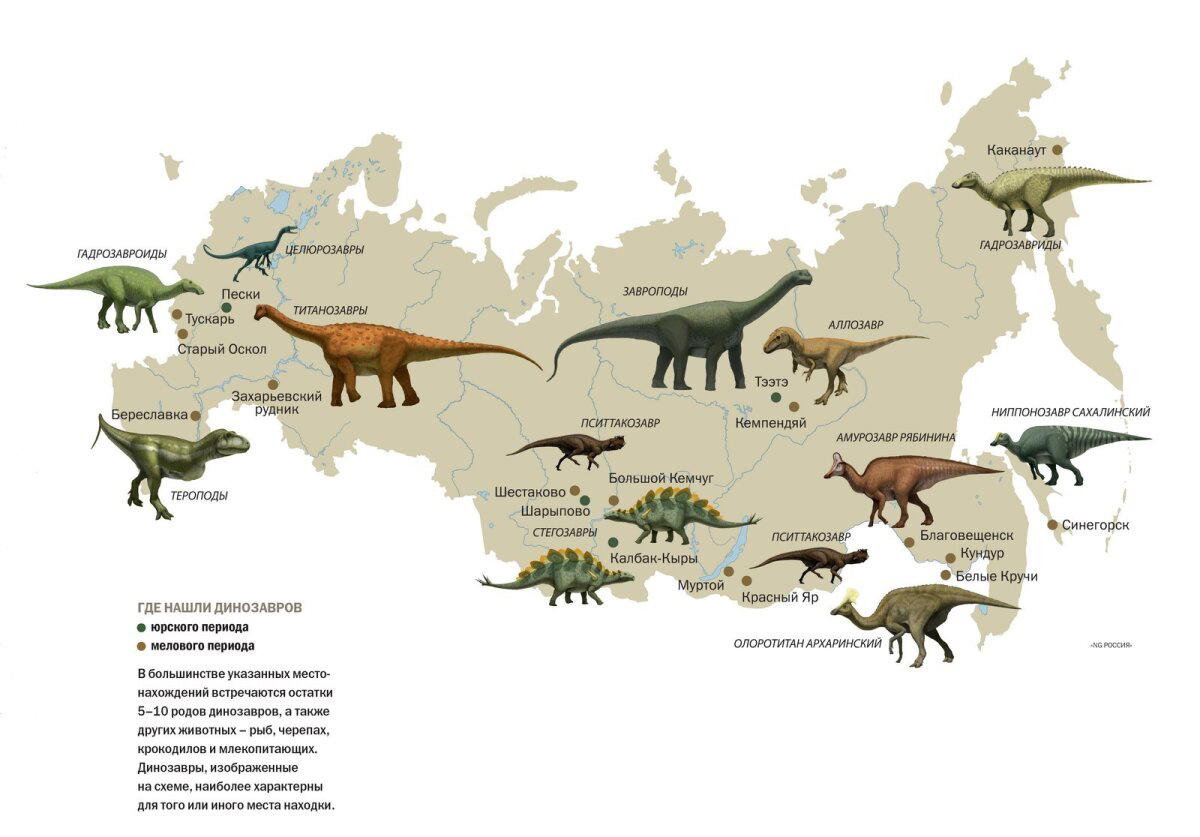

Динозавры, найденные на территории России

Количество найденных останков и того меньше. Сегодняшние успехи палеонтологов оцениваются в 1000 видов. Но тут есть достаточно острый момент, а именно, сохранность останков. Нередко нового динозавра описывают по одной лишь кости, что у некоторых специалистов вызывает сомнения в принадлежности к новому виду. Торозавра, например, многие не оценивают как отдельный род. Сегодня он чаще считается более взрослой «версией» трицератопса. Стоит ли напоминать нанотирануса? Самые скептически настроенные палеонтологи склоняются к тому, что треть видов динозавров являются либо другим полом известного вида, либо другой возрастной группы. С уверенностью можно сказать, что точно определено лишь 500 родов мезозойских ящеров.

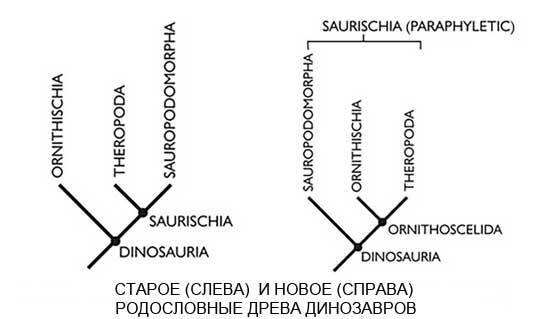

Устоявшаяся таксономия динозавров вызывает множество вопросов. Её актуальность сегодня, как никогда, под сомнением. На сайте Paleonews.ru уже публиковались исследования на данную тематику. Сегодня принято выделять два отряда динозавров, основываясь на их строении таза: ящеротазовые и птицетазовые. Главная проблема старой родословной ящеров — родство тероподов и зауроподов из отряда ящеротазовых. Из-за полного отсутствия генетического материала нам невероятно сложно установить истинное родство данных групп и приходится ссылаться на морфологию, которая не славится точностью, что доказывают современные животные. Лишь после массовых генетических исследований определяются точные границы родства.

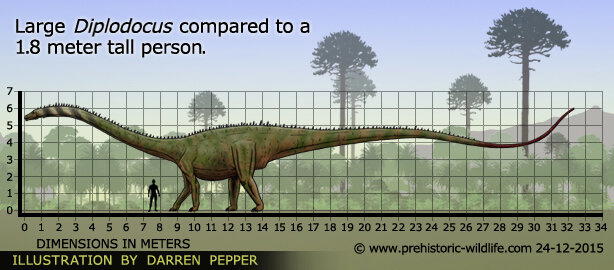

Тероподы и зауроподы являются абсолютными рекордсменами размеров среди наземных животных. Крупнейшее сухопутное животное в истории планеты, крупнейший сухопутный хищник, крупнейшее бипедальное животное и множество других рекордов принадлежат динозаврам. Кархародонтозавр, тираннозавр, тарбозавр, гиганотозавр, спинозавр — пять тероподов, превышающих 12-метровый рубеж. Это вдвое крупнее самого крупного современного крокодила. Сейсмозавр из семейства диплодоцидов мог быть длиннее тридцати метров, что сопоставимо с современным синим китом. Из-за тонких шеи и хвоста, сильно облегчённого скелета и маленькой головы зауроподы имели относительно маленький вес. При одинаковой с китом длине, ящероногие весили вдвое меньше самого большого животного в мире. Крупные динозавры насчитывают огромное множество родов: зауроподы — 70 родов; тираннозавриды — 11 родов; карахародонтозавриды — 12 родов; стегозавриды — 7 родов; и так далее.

Но не стоит думать, что динозавры были только гигантами и титанами. Семейство троодонтидов насчитывает 20 родов и крупнейший их представитель весил менее 50 кг. Анхиорнис хаксли из того же семейства был длиной всего 40 см. Подобными крошечными размерами могут похвастаться и растительноядные семейства. Гетеродонтозавриды насчитывали 8 родов динозавриков длиной до двух метров, а один лишь род маленьких пситтакозавров имел более 10 видов.

Пситтакозавр

Вооружение хищных динозавров воистину ужасающее. Один лишь зуб тираннозавра уже впечатляет: 30 см от корня до кончика. Это крупнее, чем гигантские клыки смилодона. По исследованиям 2012 года огромные клыки ти-рекса вонзались в плоть с силой 37 килоньютонов, что втрое больше сегодняшнего рекордсмена, гребнистого крокодила. Сам череп «короля ящеров» насчитывал в длину 1,5 метра. Не менее страшные когти ютараптора. Второй палец задних лап семиметрового хищника был оснащён серповидным когтем длиной 30 см. Вопрос о его использовании пока остается открытым. Аллозавры, хоть и не обладали мощнейшим укусом и уступали по силе даже современным крокодилам, но имели другие плюсы. Острота зубов и гибкая шея позволяли аллозаврам охотиться на крупнейших животных планеты и наносить множество мощных укусов под различными углами.

Коготь ютараптора

Мы переходим к одной из главных особенностей динозавров — к невероятно длинному позвоночнику. Например, аллозавр имел 45 позвонков только в хвосте. Это больше, чем во всём позвоночнике человека. Суммарное количество позвонков в скелете аллозавра было более 70. И это далеко не рекорд. В хвосте диплодока насчитывается более 80 позвонков. Шея некоторых зауроподов состояла из 19 позвонков. У крупнейшего млекопитающего в истории, синего кита, позвонков во всём теле столько же, сколько в одном хвосте зауропода. Длинные хвост и шея были свойственны большинству динозавров отряда ящеротазовых.

Скелет аллозавра

Можно ли динозавров назвать долгожителями? Часто встречается такой вопрос у любителей палеонтологии. Но какие именно динозавры подразумеваются? Думается, что разница в старении между микрораптором и титанозавром колоссальна. И дело не только в их размерах. Какой-нибудь мелкий полевой воробей или колибри живут по 9 лет. С их бешеным метаболизмом это просто огромное число. Колибри потребляют колоссальное количество энергии для своих размеров. Может и мелкие динозавры были способны на подобное? Так что встаёт второй вопрос, что назвать долгожительством? Например, тираннозавр в 14 лет вступает в фазу активного роста, которая длится 4 года. В 20 лет рост прекращается, что говорит о зрелости динозавра. Разница в весе 28-летней Сью и 22-летней канадской особи тирекса всего лишь в 600 кг. При этом Сью считается уже очень старым тираннозавром. А вот растительнооядный гадрозавр набирал основную массу уже в 15 лет. Зауроподам же возможно требовался не один десяток лет для вступления в половозрелую жизнь. Мелким дромеозавридам дают всего 10-20 лет жизни.

Насколько конкуретноспособными были другие виды в мезозое? Среди сухопутных животных динозавры не знали себе равных. От мелкоразмерных насекомоядных ниш до сверххищников — всё было занято ужасными ящерами. Конкуренцию они испытывали только в воздухе мелового периода, в котором царили птерозавры. Но к концу мела ящерохвостые и веерохвостые птицы, как наследники динозавров, вытеснили большую часть маленьких птерозавров. Единичные случаи превосходства млекопитающих из-за ночного образа жизни не могли пошатнуть превосходства динозавров. Тем не менее сегодняшний тотальный контроль планеты нашего класса млекопитающих превосходит динозавров мезозоя. Ящерам так и не покорились водные стихии: ни пресноводные, ни морские.

Стоит отметить, что в меловом периоде в Южном полушарии испытывали свой расцвет крокодиломорфы: нотозухии, себекозухии и другие. Они успешно заняли многие ниши мелких хищников, а также всеядных и растительноядных животных.

Популяризация динозавров сегодня получила новый всплеск. Чего стоит только роман Майкла Крайтона «Парк Юрского периода», породивший франшизу из пяти фильмов и десятки видеоигр? Одна лишь линейка фильма ПЮП собрала 3,600 млрд долларов в прокате, что говорит о высокой популярности динотематики. Реплику скелета знаменитейшего тираннозавра Сью можно найти даже в Диснейленде. Сегодня выходит множество игр про динозавров. Saurian и вовсе делает акцент именно на реализм позднемелового периода. Издаются красочные книги.

Последних пару лет «динозаврологию» потрясли новые невероятные находки. Хвост в янтаре, радужное оперение динозавров, крупнейший отпечаток кожи, удивительный «уткозавр». Открыты десятки новых динозавров. Пополнился и стан наших земляков сибиротитаном. Новые методы исследований позволили отличать химер. И множество нового и удивительного ждёт нас впереди.

Источник: PaleoNews.ru