Я составил текст специально для нашего сайта PaleoNews, в котором подробно расписал ответы на банальные вопросы, которые часто задают люди не знакомые с историей нашей планеты.

Сколько лет планете Земля?

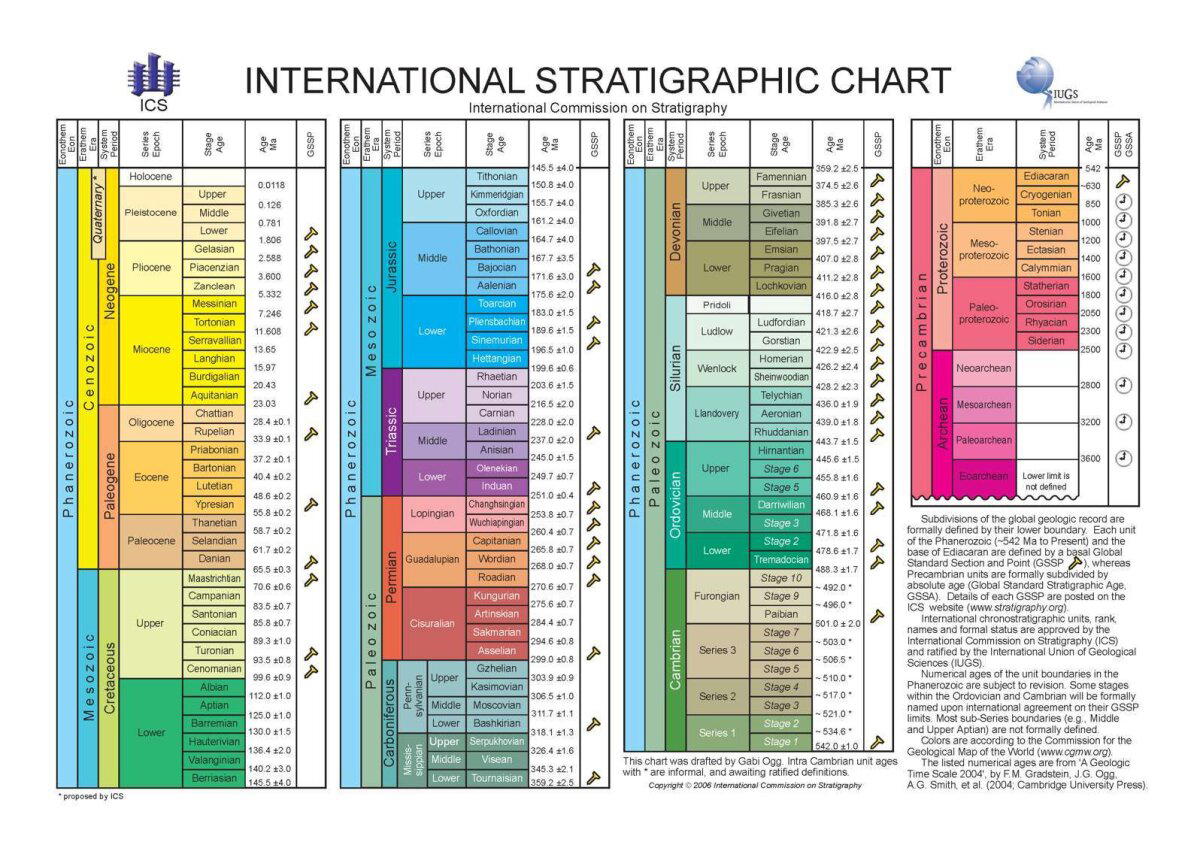

Нашей планете более 4,5 млрд лет. Возраст был определён с помощью радиоизотопного анализа. Ученые, обнаружив, что для распада половины любого образца радиоактивного материала требуется одно и то же время, увидели возможность использовать неизменное постоянство темпов этого процесса как часы. Определив нынешний уровень излучения радиоактивного вещества, найденного в недрах планеты, и зная скорость его распада, можно вычислить его возраст.

Первым эту идею, в начале XX-го века, высказал Эрнест Резерфорд. Он основывался на работе Марии Кюри, которая вместе с мужем Пьером открыла, что некоторые породы чрезвычайно эффективно превращают массу в энергию. Мария назвала это «радиоактивность».

Тем не менее, потребовался еще не один десяток лет, чтобы приблизиться к ответу о реальном возраст Земли. Самая точная цифра сегодня 4.567.200.000 +/- 600.000 лет.

Сколько лет жизни на планете?

В сентябре 2015 года национальная академия наук США выложила результаты исследования изотопов углерода, в которых, по мнению учёных, были обнаружены следы биологической активности. Этому углероду более 4 миллиардов лет. Наша планета недолго оставалась одинокой и примерно через 500 млн лет после зарождения самой Земли, зародилась и жизнь на ней.

Когда и как появился кислород?

Чистый кислород (О2) на Земле появился в результате так называемой Кислородной катастрофы. Современные геологические, изотопные и химические данные свидетельствуют о том, что это событие произошло около 2,45 млрд лет назад.

Производить кислород начали прокариотические, а затем и эукариотические организмы еще задолго до Кислородной катастрофы — возможно, уже 3,5 млрд назад. Но он сразу расходовался на окисление минералов и газов — поэтому свободного кислорода практически не оставалось. Кислород начал накапливаться в атмосфере примерно за 50 млн лет до Кислородной катастрофы. То есть почти целый миллиард лет потребовался для того, чтобы поднять уровень кислорода до 0,2% (при современных 21%). Но, поскольку подавляющая часть организмов того времени была анаэробной — то есть не могла существовать при значимых концентрациях кислорода, произошла глобальная смена сообществ и «биосфера вывернулась наизнанку».

Еще более 2 млрд лет потребовалось, чтобы поднять уровень до 2,1%. Только 400 млн лет назад кислород начал стремительно расти.

Когда появились растения?

Царство растений зародилось в древних океанах не позднее мезопротерозоя (1,2 млрд лет и ранее). Некоторые считают, что Grypania spiralis (1,8 млрд лет) может претендовать на роль первой эукариотической водоросли. Менее спорное, но более позднее растение — Bangiomorpha pubescens, красная водоросль возрастом 1,2 млрд лет. Cooksonia же первое сосудистое растение. Её возраст насчитывает около 433 млн лет.

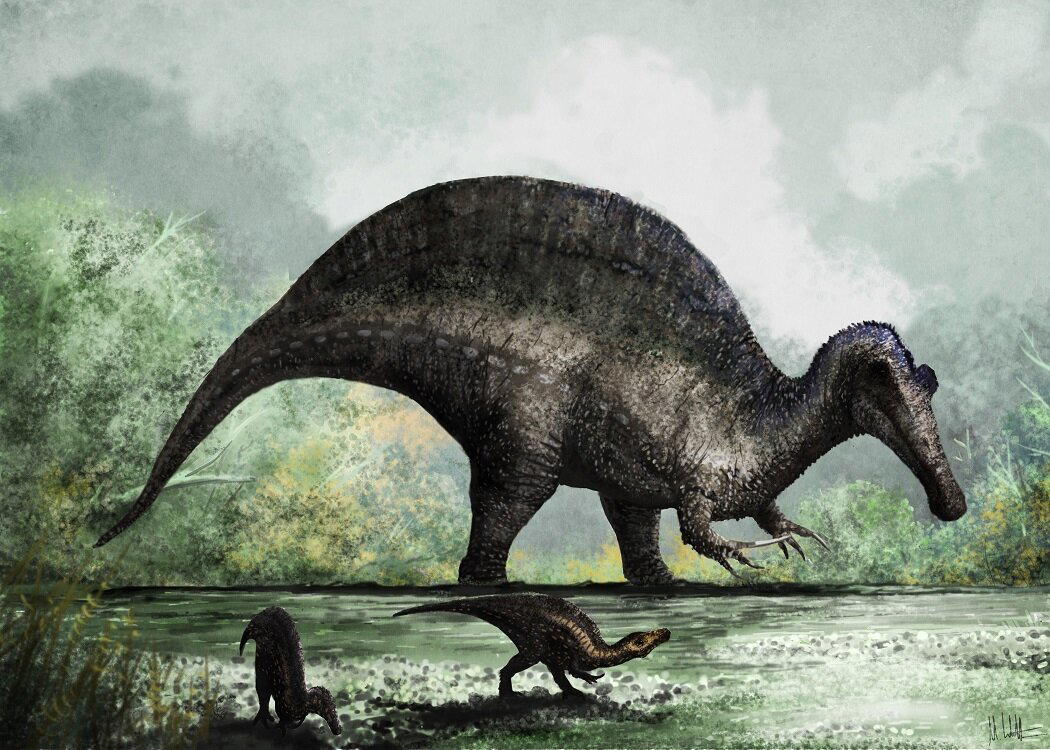

Когда рыбы выползли на сушу?

В 2004 году было обнаружено ископаемое — переходное звено между рыбами и примитивными наземными животными. Находка стала сенсацией и дала нам представление о том, что 375 млн лет назад появились первые рыбы, которые могли дышать атмосферным воздухом и передвигаться по суше.

Честь дать название существу предоставили жителям арктической территории Нунавут, на землях которой оно было найдено. Они дали ему имя Tiktaalik — что по-эскимосски значит «крупная пресноводная рыба». Хоть тиктаалик и принадлежит классу лопастепёрых рыб, у него уже есть шейный отдел позвоночника и лёгкие. Кроме того, тот факт, что шея тиктаалика не соединена с плечевым поясом, объединяет его с рептилиями, амфибиями, птицами и млекопитающими.

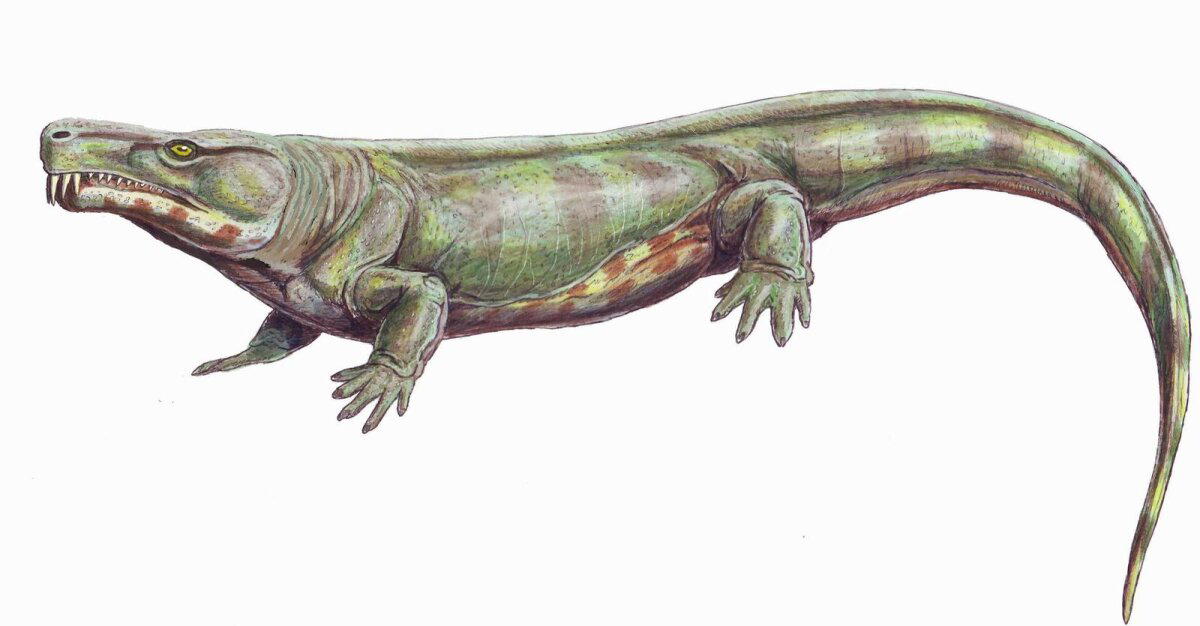

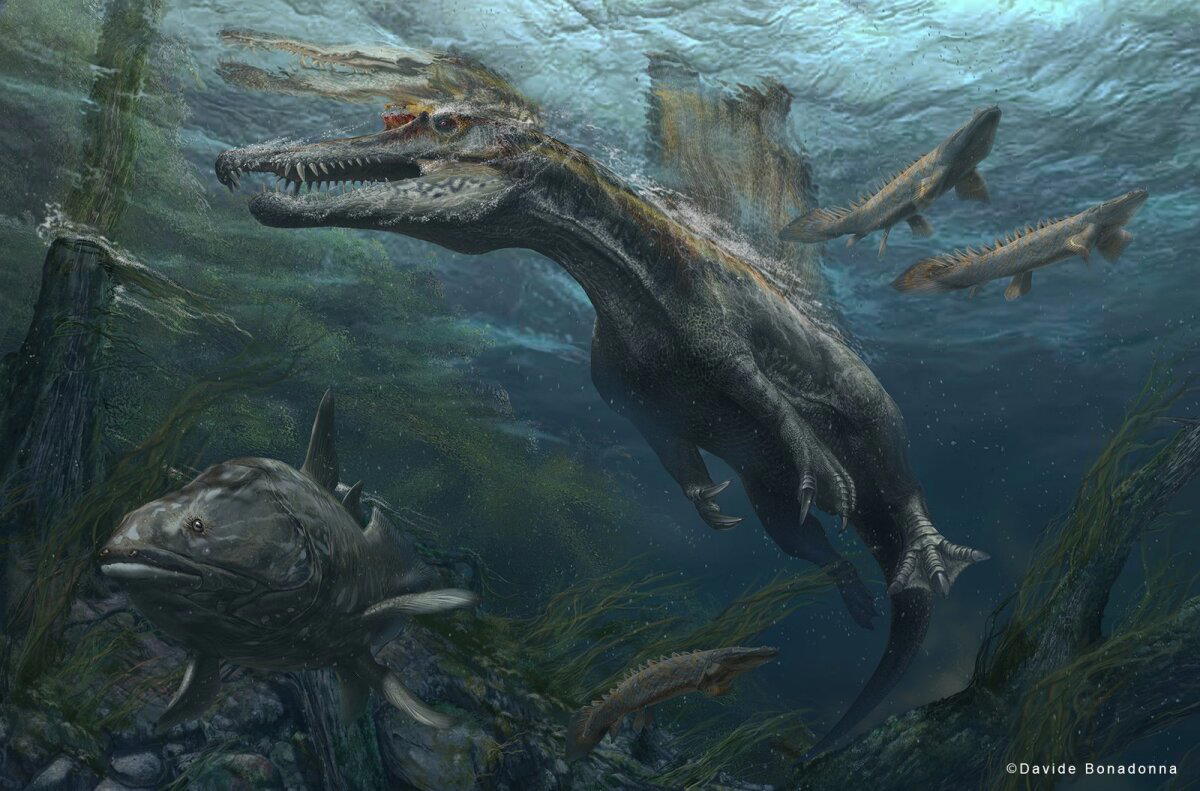

Реконструкция внешнего облика тиктаалика

Вероятно, сезонные засухи в неглубоких водоёмах положили начало освоению рыбами атмосферного воздуха. Из поколения в поколение преимущество в выживании было именно у атмосфернодышащих рыб. И, как сегодня илистые прыгуны или кошачьи акулы «учатся» опираться на передние плавники, так и 380 млн лет назад древние рыбы осваивали сушу.

Когда появились млекопитающие?

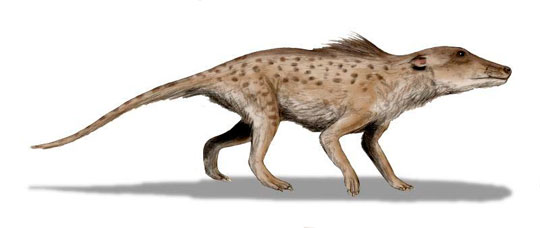

Класс млекопитающих немногим моложе динозавров. Появились наши предки также в конце триасового периода чуть более 220 млн лет назад.

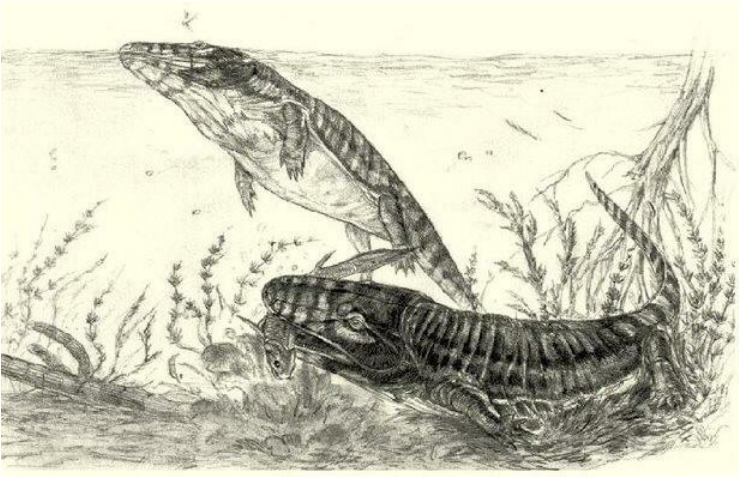

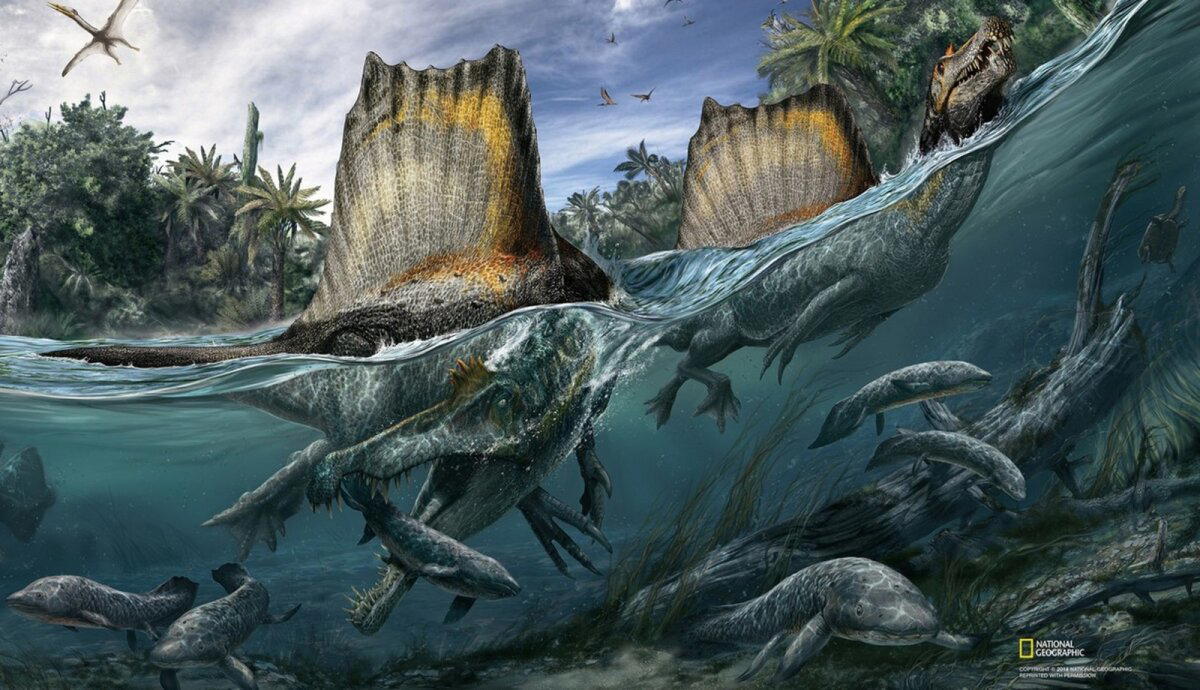

Цинодонт Oligokyphus (современная реконструкция)

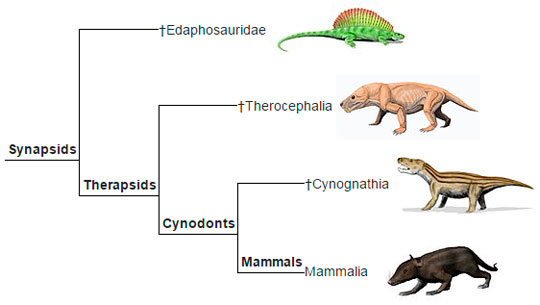

То есть млекопитающие появились от рептилий?

Не совсем. Млекопитающие появились от параллельной ветви развития позвоночных, синапсидов (тероморфы). Это отдельный класс животных, ровесник рептилий. Появился он около 310 млн лет назад и в Великое пермское вымирание (250 млн лет назад) практически полностью вымер, но успел оставить терапсидов, которые и породили в триасе млекопитающих.

Когда появилась теплокровность?

Определить появление теплокровности (гомойотермии) практически невозможно, так как сердечно-сосудистая система не сохраняется в окаменелостях. Очень примерная дата — 200 млн лет назад. У некоторых динозавров годичные кольца на костях плавные и размытые, что свойственно теплокровным птицам. Даже у крокодилов в тропическом климате без резких перепадов температур кольца резкие и хорошо читаются. Возможно именно динозавры были первыми теплокровными животными планеты.

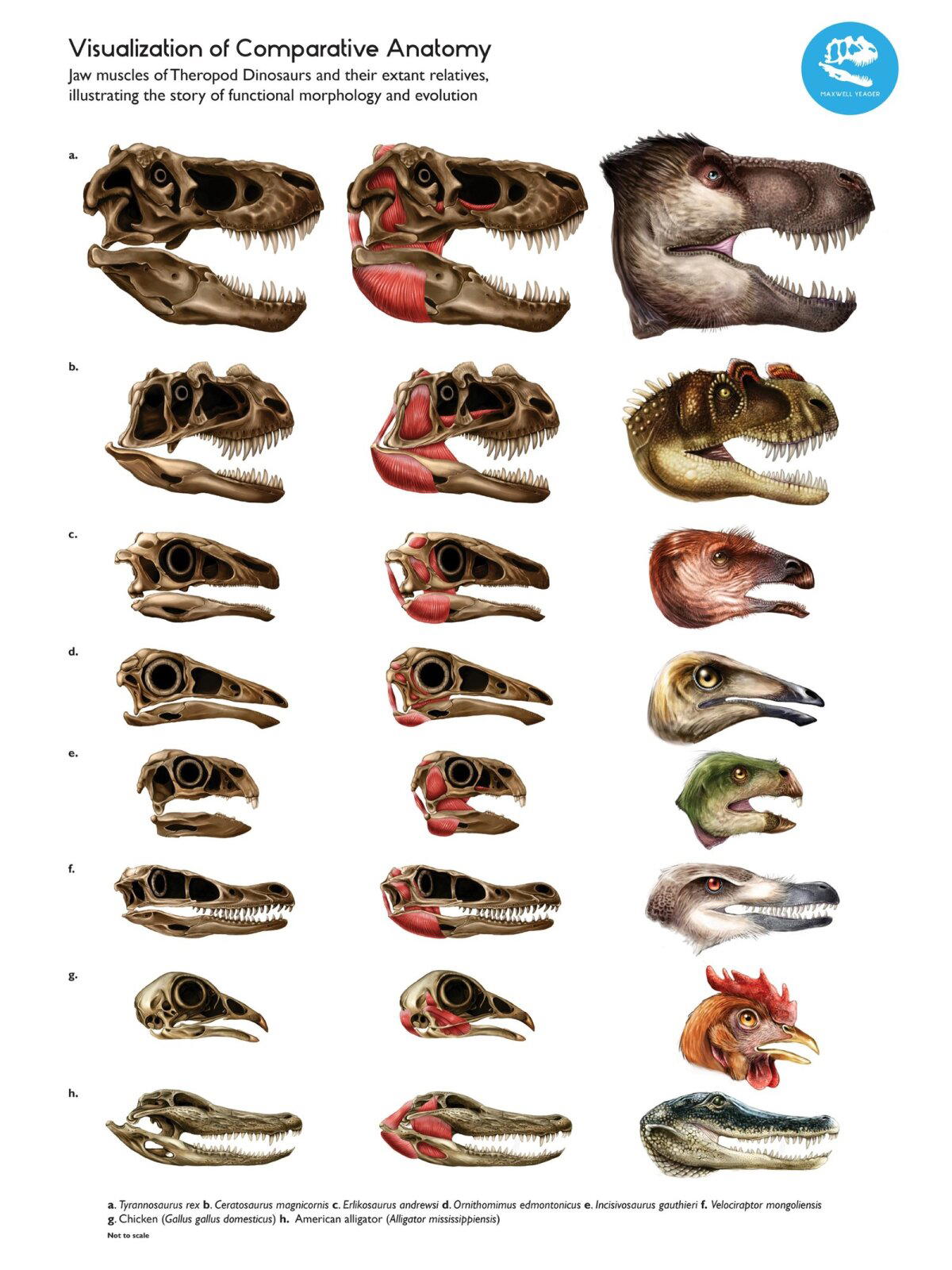

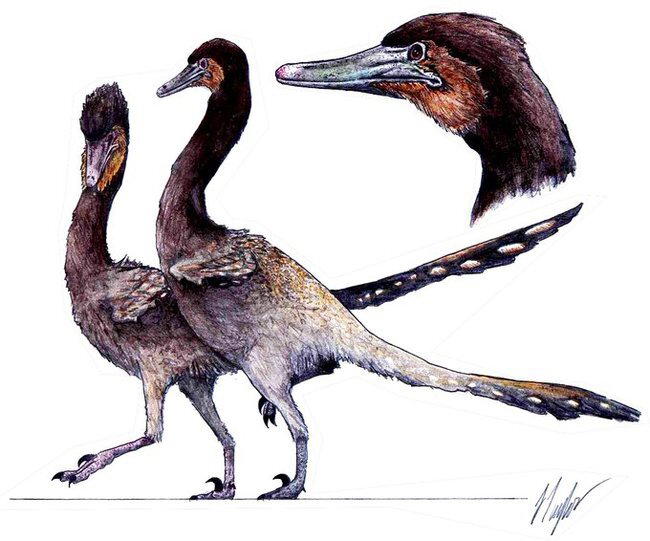

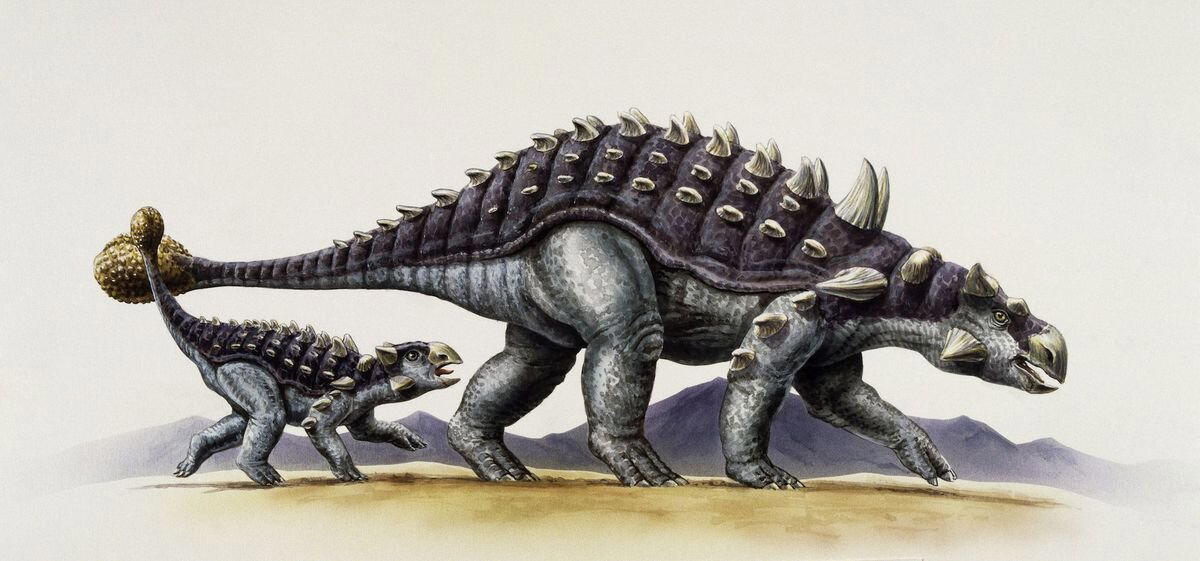

Кто ближайший родственник динозавров?

Птицы. По тероподовой теории в конце юрского периода около 160 млн лет назад в кладе динозаров зародилась новая группа животных, Avialae, которая через 30-40 млн лет отрастит себе веерообразный хвост, асимметричное маховое оперение и клюв. Десятки морфологических существенных изменений помогут бегающим динозаврам завоевать небо.

А как же ящерицы? Они ведь тоже рептилии

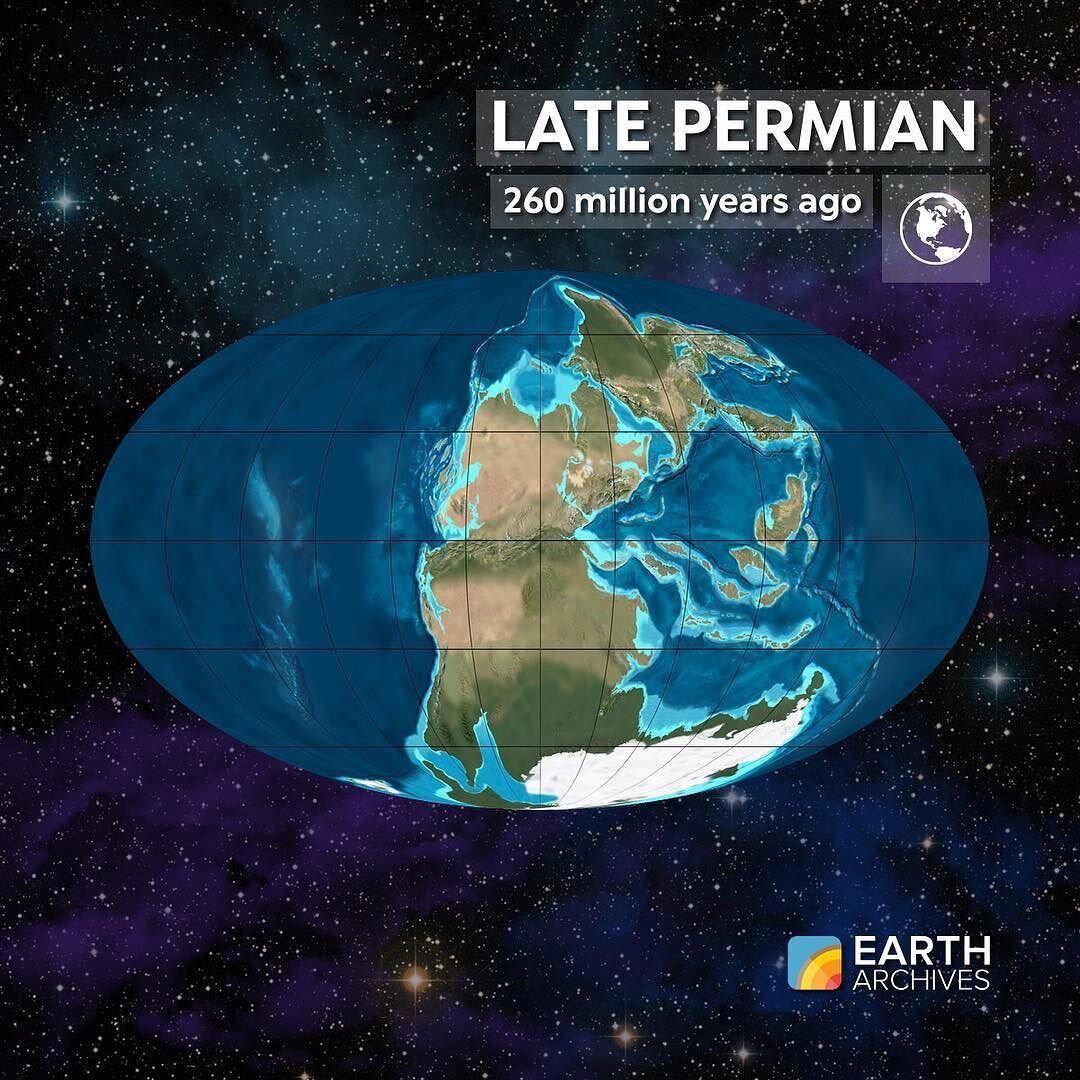

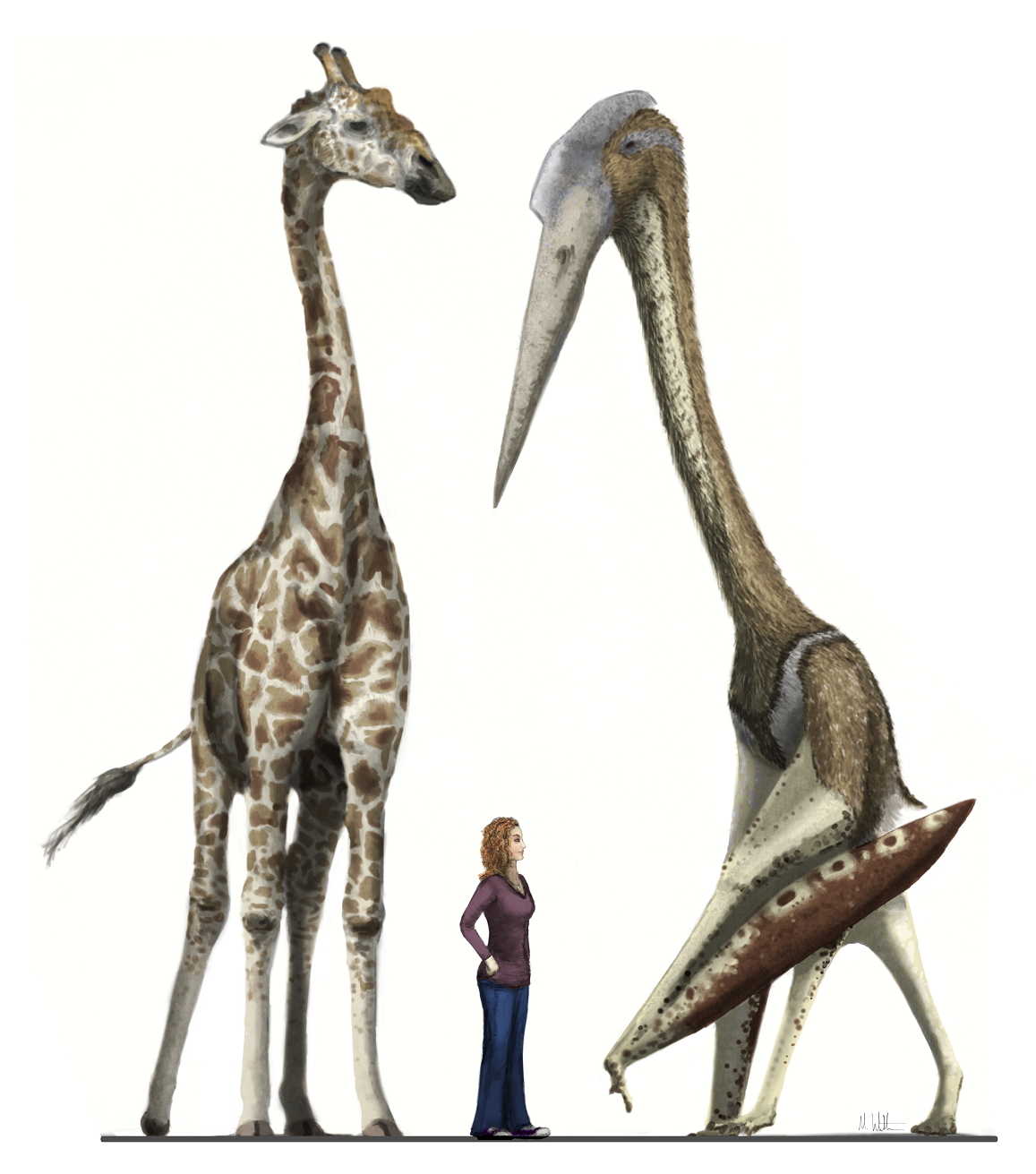

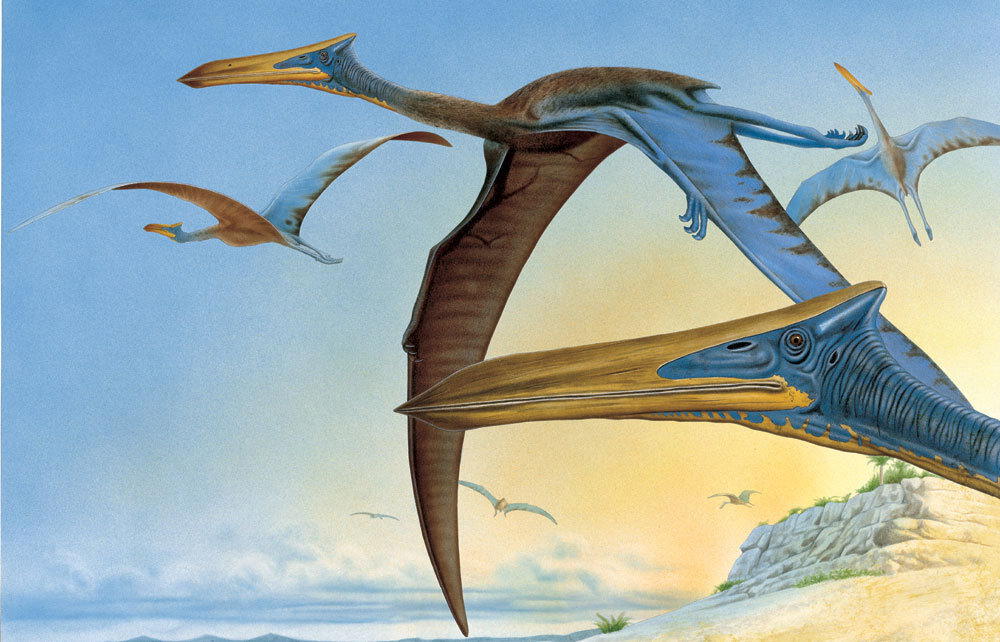

Ответ: Ящерицы принадлежат надотряду лепидозавров. Разделение диапсидных рептилий на архозавров (крокодилы, динозавры, птерозавры) и лепидозавров (ящерицы, змеи, клювоголовые) произошло ещё в пермском периоде, более 250 млн лет назад. Несмотря на морфологию, даже крокодилы ближе птицам, чем ящерицам.

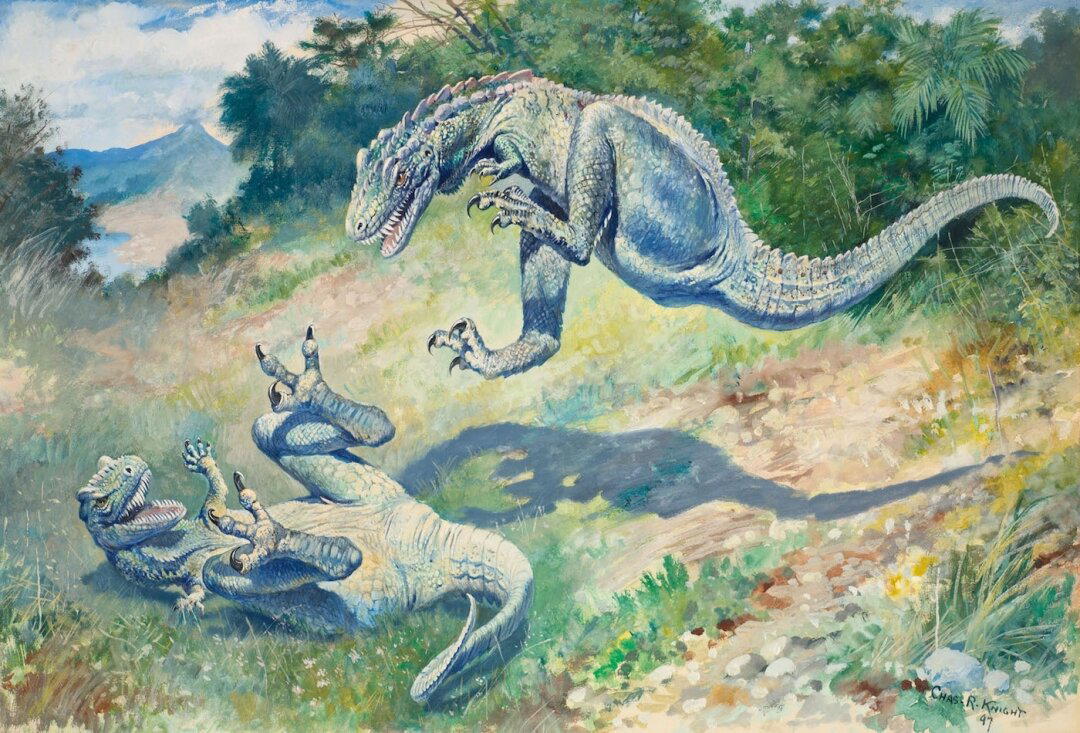

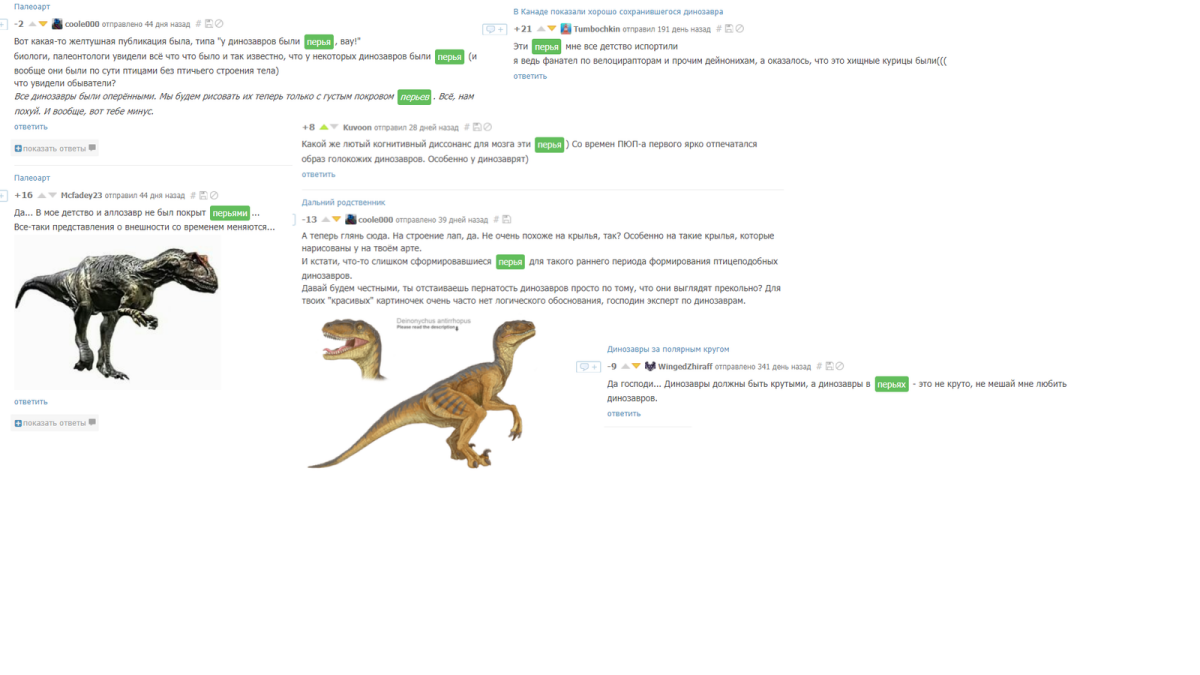

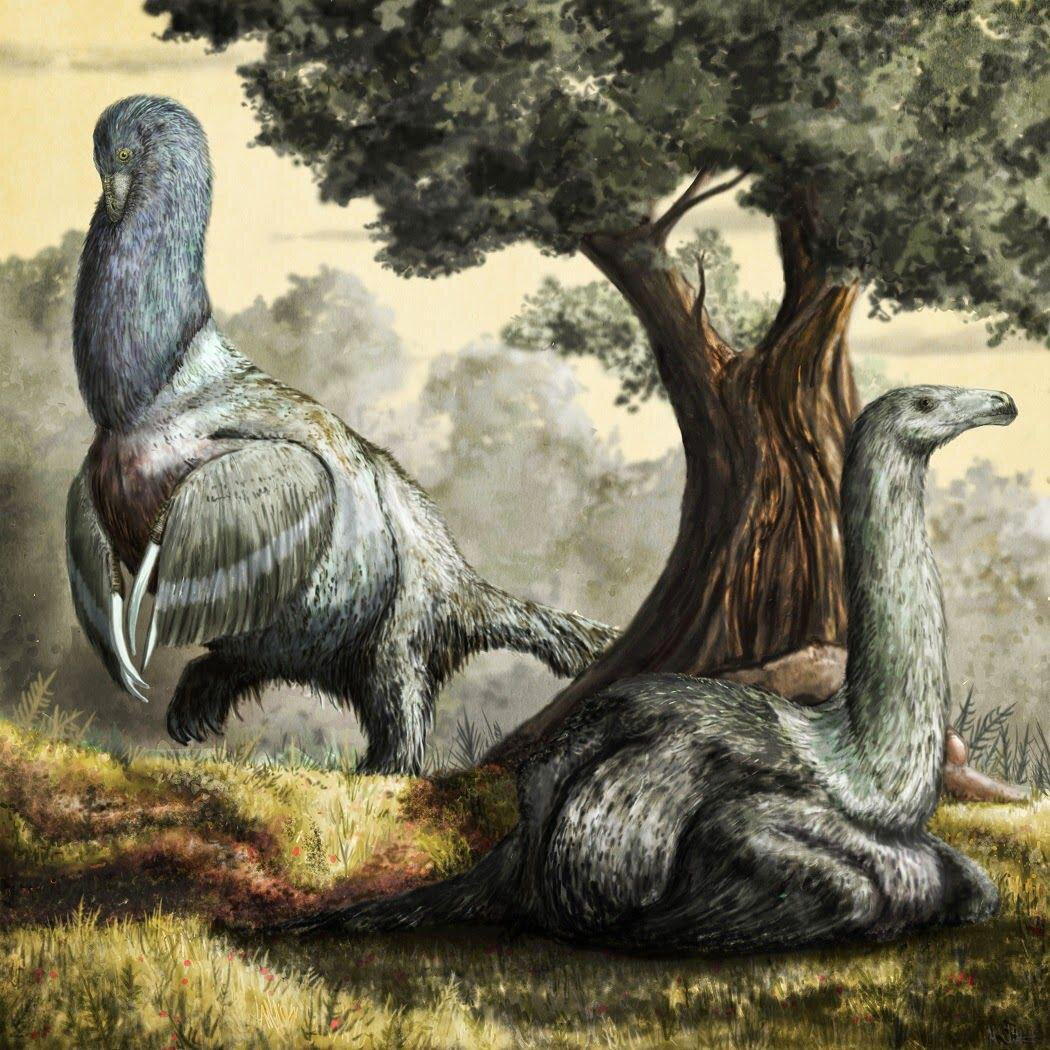

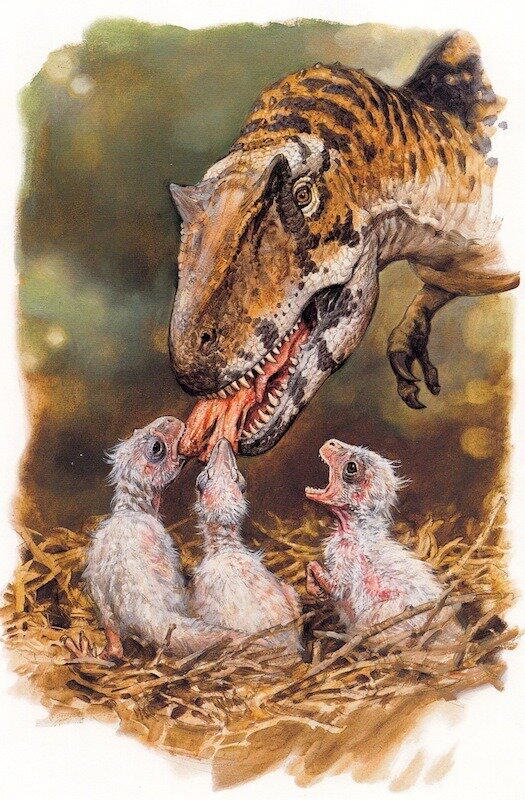

Динозавры были оперёнными?

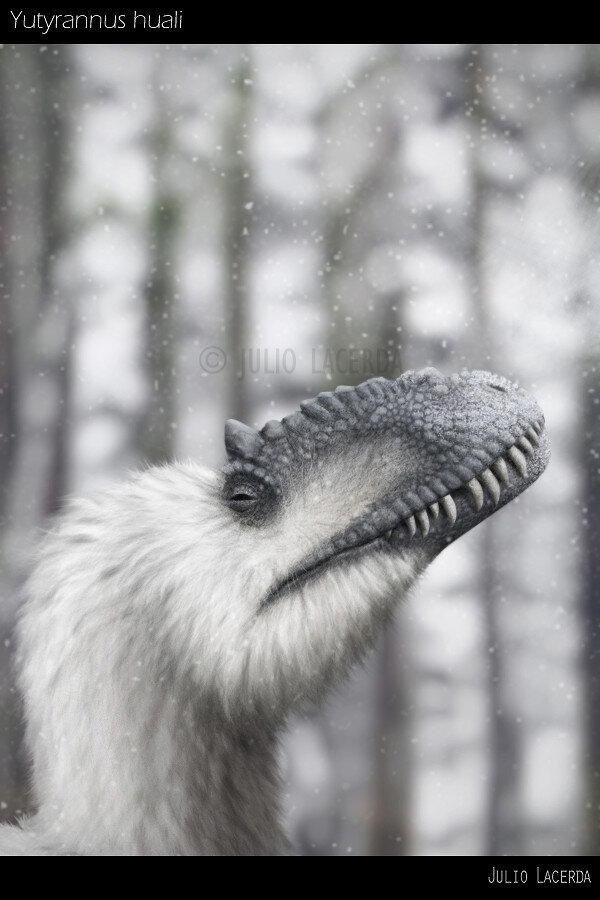

И да, и нет. Большая часть тероподов действительно была оперена. На сегодняшний день среди известных видов динозавров, коих насчитывается уже более тысячи, прямое подтверждение оперения имеет лишь сотня. Другое дело косвенные доказательства. Птерозавры имели короткую «шерсть» уже в триасовом периоде, отряд птицетазовых динозавров в юрском периоде обзавелся неким подобием оперения и гигантские тероподы, такие как ютиран, имели густой накожный покров уже 150 млн лет назад. Результат ли это конвергентной эволюции или подарок от общего предка — вопрос пока что открытый.

Yutyrannus Huali современная реконструкция

Динозавры были большими, потому что уровень кислорода был больше?

Нет, но высокое содержание кислорода действительно благоприятно сказывается на жизни, а в конце правления динозавров на Земле, уровень кислорода был немногим выше сегодняшнего. Прямой связи размеров у животных, дышащими лёгкими, от уровня кислорода в атмосфере нет. Более того, у животных с лёгочным дыханием кислород на 100% не усваивается.

Почему сегодня нет гигантских животных?

Сегодня животные держат два самых значимых рекорда: самый крупный хищник и самое крупное животное. Позвоночное крупнее синего кита пока что не найдено. А если говорить о сухопутных животных, то сегодня балом правят млекопитающие и их умственные способности. Питать энергией развитый мозг и гигантское тело очень сложно и сегодня у животных нет никакой необходимости расти до гигантских размеров, хоть в экологическом вакууме палеогена млекопитающие пытались вымахать до размеров динозавров.

Сравнение размеров африканского слона и безрогого носорога индрикотерия

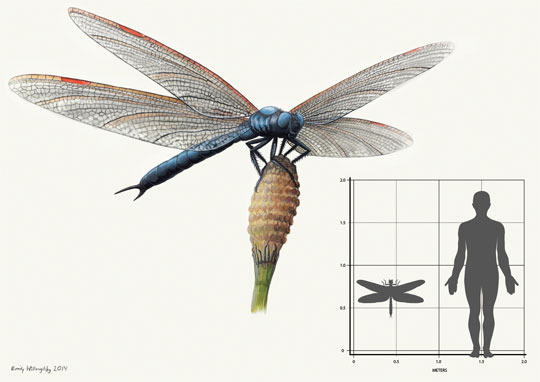

А разве во времена динозавров не было гигантских насекомых, которые увеличиваются в размере от уровня кислорода в атмосфере?

Нет. Гигантские насекомые жили на планете задолго до динозавров. Собственно, между нами и исполинскими титанозаврами временная пропасть меньше, чем между титанозаврами и той же гигантской стрекозой меганеврой. Стрекоза жила около 300 млн лет назад в карбоновом периоде.

Кто был самым крупным наземным членистоногим?

Артроплевра из класса двупарноногих многоножек. Гигантская многоножка жила, как и стрекоза меганевра, во времена карбонового периода. 30 пар ног распределились на двухметровом бронированном теле. Имея в своём распоряжении большое количество кислорода, которое делало трахейную дыхательную систему эффективной, и отсутствие позвоночных хищников, позволяло членистоногим вырастать до подобных размеров.

Сила притяжения могла повлиять на размер динозавров?

Такой вариант можно было бы рассматривать, если бы сила притяжения менялась. Но на сегодняшний день все гипотезы об изменении силы притяжения опровергнуты. Ни гипотеза расширения Земли, ни гипотеза измененной скорости вращения Земли в таких масштабах, чтобы она существенно влияла на размер сухопутных животных, ныне не представляются обоснованными. Да и среди динозавров были десятки видов размером с карманную собачку.

Динозавров убил метеорит?

И да, и нет. Импактная и/или мультиимпактная теория вымирания динозавров имеет право на существование, но только как часть большой и сложной комплексной теории. Динозавры начали вымирать за много миллионов лет до знаменитого чиксулубского метеорита. Не стоит забывать про появление цветковых растений, которые, благодаря насекомым, стремительно захватывали сушу. Кроме того, влияние на вымирание динозавров мог оказать трапповый магматизм — особый тип континентального магматизма, для которого характерен огромный объём излияния базальта за геологически короткое время (первые миллионы лет) на больших территориях. Обычно трапповый магматизм сопровождается расколом континентов, что так же приводит к массовому вымиранию видов.

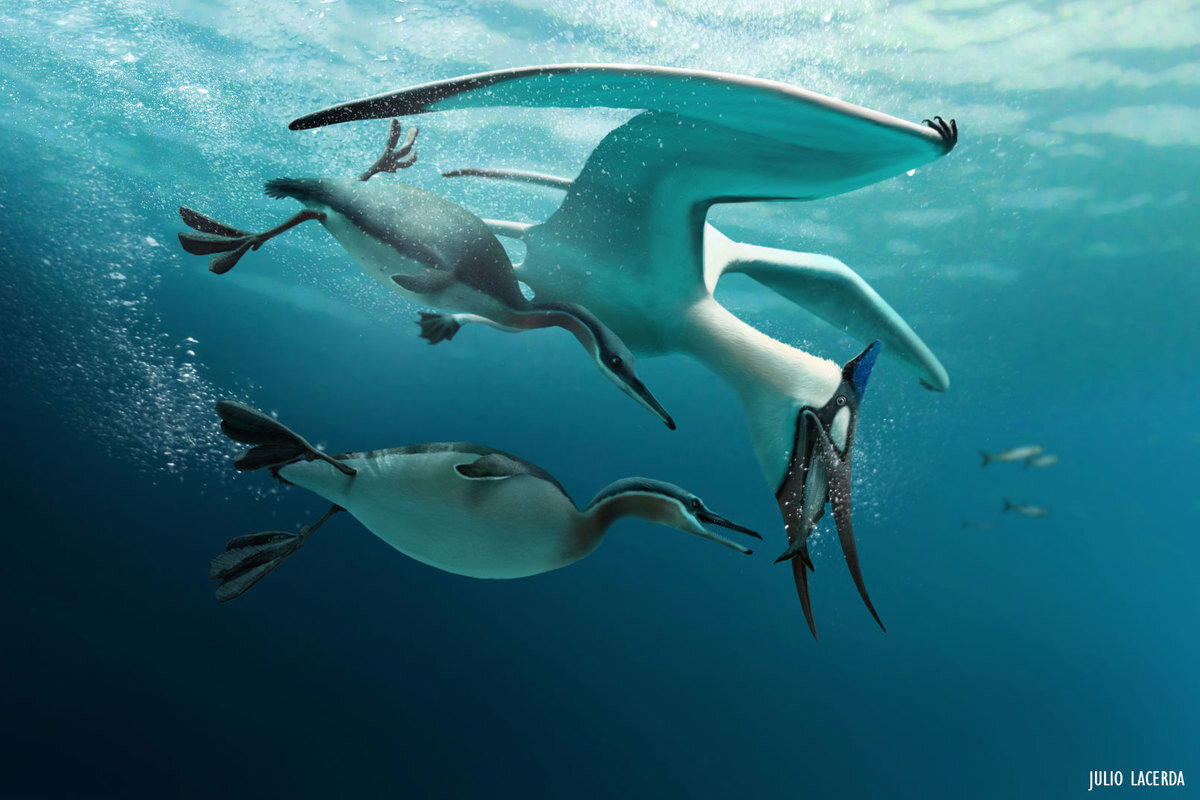

Когда и как появились киты?

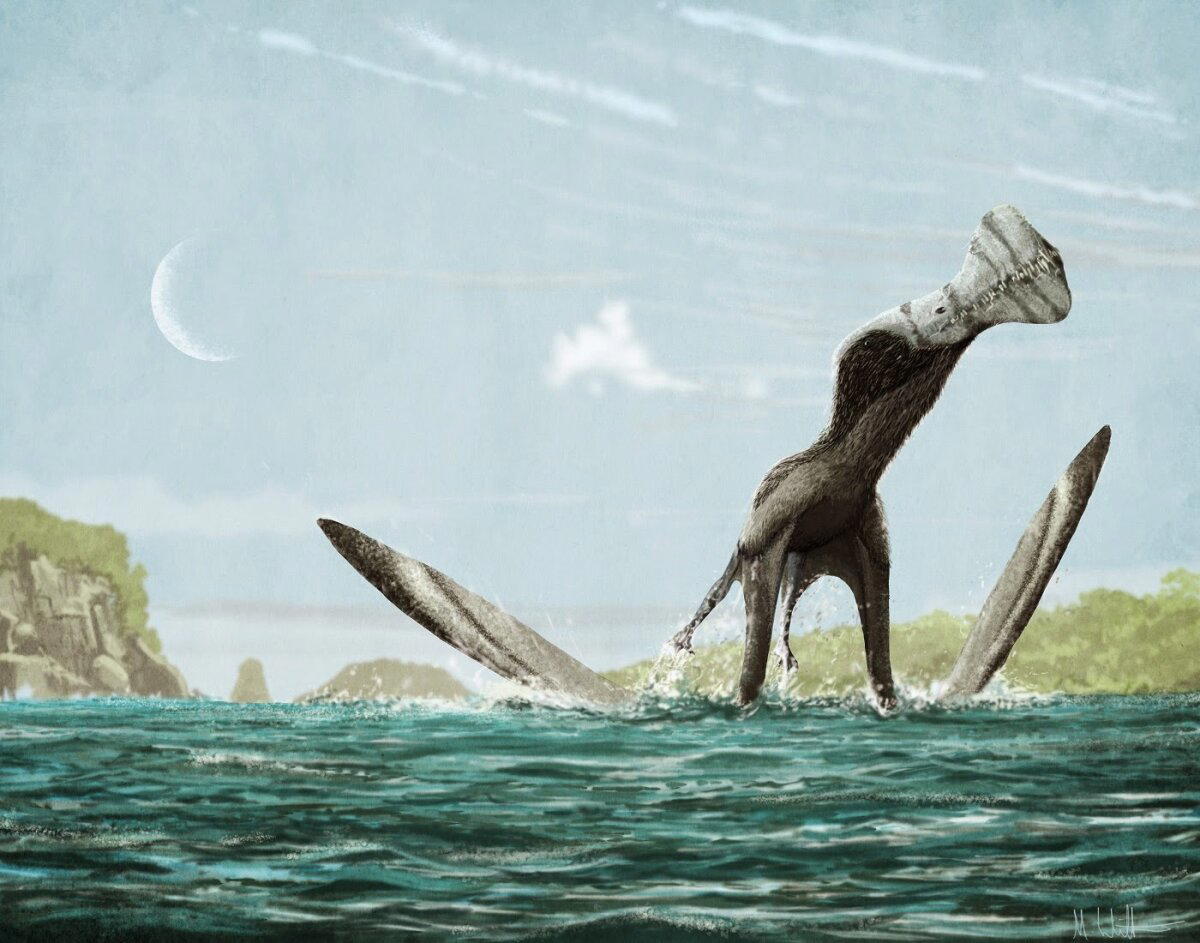

Около 48 млн лет назад пакистанский кит (Pakicetus) начал путь от наземных парнокопытных к полностью водному образу жизни. На протяжении миллионов лет будущие киты трансформировали своё тело под водную стихию. Отсюда выходят забавные факты. Например: олени родственно ближе китам, чем лошадям и зебрам.

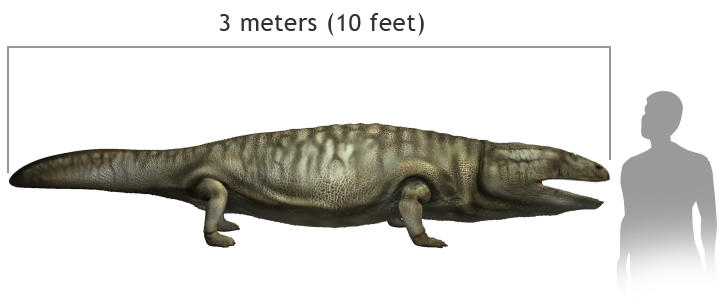

Пакицет. Современная реконструкция

Слышал про камни ики. А люди правда пересекались с динозаврами?

Динозавры вымерли 65 млн лет назад, а люди появились 200 тысяч лет назад. Даже отряд приматов не пересекался с динозаврами, так как появился только примерно через 10 млн лет после вымирания ящеров. Все камни, фото и находки — фикция и множество раз опровергались. Самое важное смотреть на датировку таких находок. Как правило, они все по разным причинам не могут пройти радиоуглеродный анализ.

До нас существовала цивилизация?

Конечно, и много. Рим, Египет, Месопотамия. Хотя обычно под этим вопросом понимают такую же или более технологически развитую цивилизацию, как сегодняшняя. Таких цивилизаций не было. А всё, что преподносят как доказательство, либо неверное толкование археологических находок, либо фикция. Популяризатор науки А. Соколов со своими книгами «Мифы об эволюции человека» и «Учёные скрывают» поможет вам развеять все сомнения.

Всё зависит от того, что имеется в виду под понятием «человек». Если речь идёт о роде Homo, то около 2,5 млн лет назад, если же вы говорите о виде Homo sapiens, то менее 200 000 лет назад.

Почему некоторые говорят, что у негроидной расы больше общего с обезьянами?

Начнём с того, что мы и есть обезьяны. Но, если сравнивать современного человека и других ныне живущих высших приматов (шимпанзе, в частности) с нашим общим предком, то у негроидов общего с ним столько же, сколько и у других рас.

Разделение между людьми и другими приматами произошло миллионы лет назад и лишь после выхода из Африки вид Homo sapiens разделился на расы.

То есть негроиды не могут быть ближе к приматам в принципе — до определённого момента у нас у всех была единая история развития.

Часто можно встретить гипотезу о палеоконтакте, это правда?

Гипотезы палеоконтакта не имеют никакой доказательной базы. Все «доказательства» тут же разрушаются от банального углубления в историю вида Homo sapiens.

Есть ли доказательства неземного происхождения человека?

Абсолютно нет. Все генетические анализы и сравнения генома человека с другими организмами планеты говорит о земном происхождение нашего вида. И это без учёта палеонтологических подтверждений.

Человек убивает всех на своём пути?

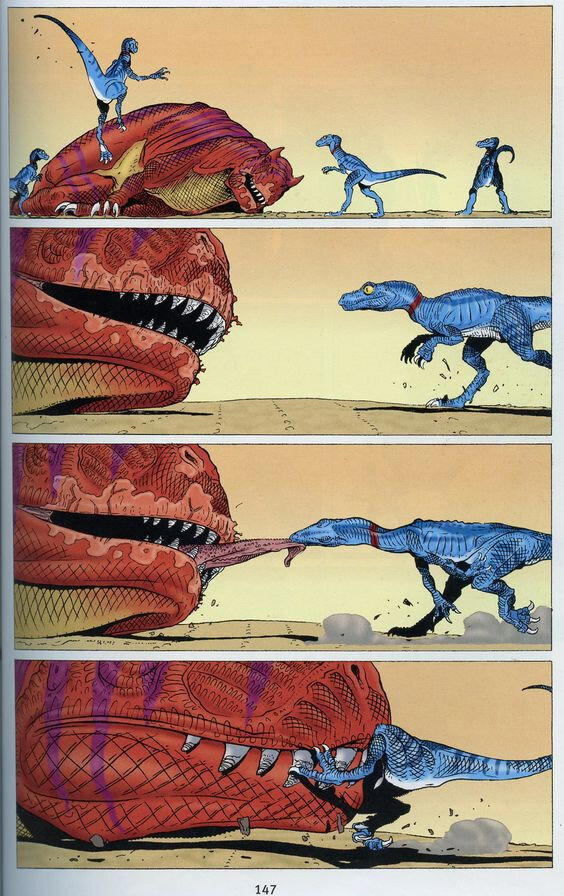

Да. Как и любой другой сверххищник. Когда развитый сверххищник попадает в чужую экосистему, он устраивает геноцид местной фауны. Так, например, огромная часть южноамериканской фауны была уничтожена северными собратьями во времена Великого американского обмена, когда появился панамский перешеек между двумя континентами.

А правда, что раньше было теплее?

Да. Большую часть истории Земля не имела ледяных шапок, а сезонные похолодания были лишь на полюсах. Практически весь мезозой, а это без малого 185 млн лет, Земля не знала, что такое ледник. Сегодня же мы живём во времена криоэры.

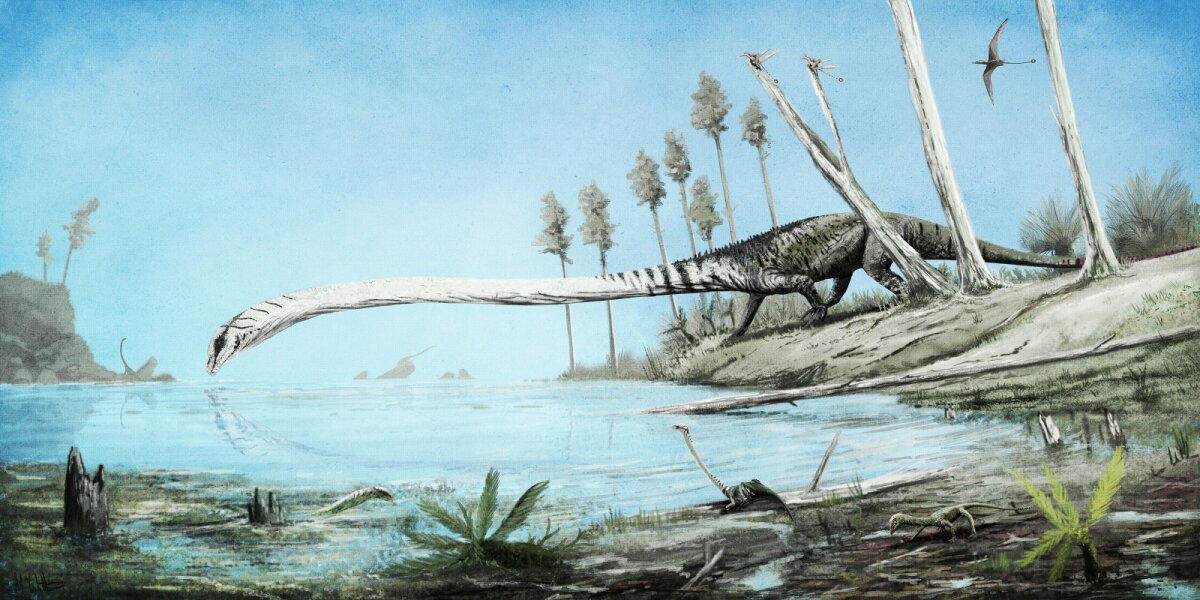

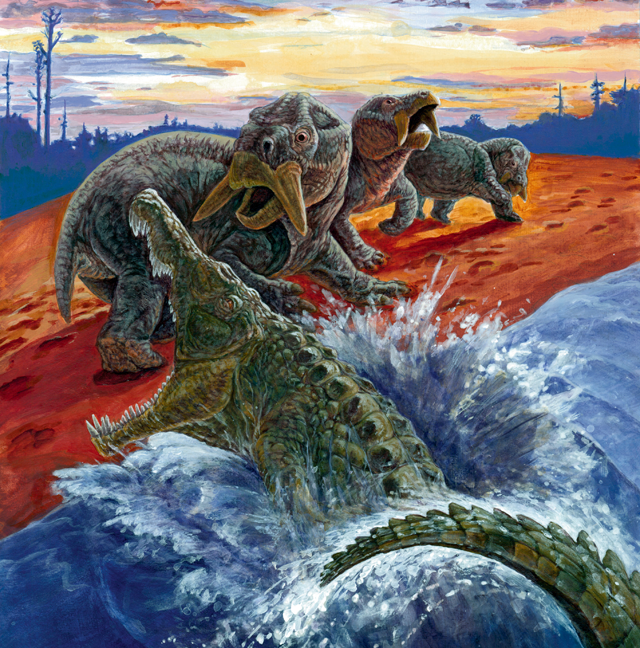

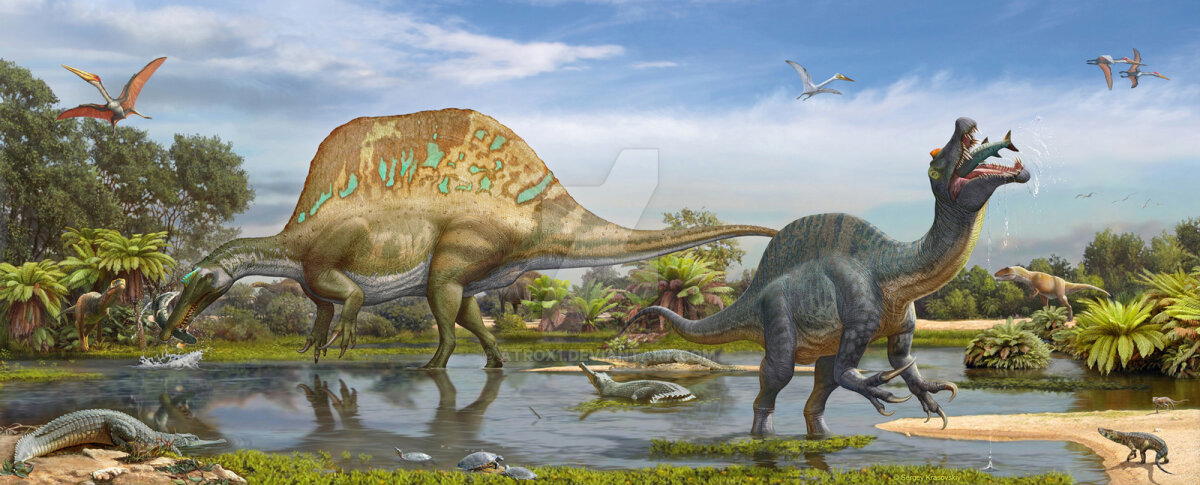

В юрском периоде по всей планете был мягкий климат.Фауна из раннеюрской формация Кайента с юго-запада США. На иллюстрации изображены: прозауропод саразавр, теропод дилофозавр, целофизид каентавенатор, птерозавр рамфинион, целофизис, тиреофоры сцелидозавр и скутеллозавр, крокодиломорф кальсоязух, цинодонт каентатерий.

А были ещё криоэры в истории планеты?

Да. Раннепротерозойская — 2,5–2 млрд лет назад. Позднепротерозойская — 900–630 млн лет назад. Палеозойская — 460–230 млн лет назад.

А почему все говорят, что сейчас глобальное потепление?

Глобальное потепление не противоречит криоэре. Температура планеты повышается. Если вам показалось это лето было холодным, это не значит, что глобального потепления не происходит. Глобальное потепление очень медленно протекает, по 0,1° за несколько десятилетий, и пока что мы никак не можем на это повлиять.

Хотя некоторые считают, что прямое антропогенное влияние на глобальное потепление спорно, более 95% ученых, работающих в областях, относящихся к климатологии, признают, что изменение климата почти наверняка вызвано человеческой деятельностью.

Кого мы можем воскресить?

Пока что никого. Несмотря на то, что на скорость распада ДНК влияют такие факторы как кислотность среды, температура, влажность и прочее — все же можно с определенной точностью сказать, что дольше 500 лет структура ДНК не сохраняется полностью. И чем больше времени проходит, тем больше она разрушается. При чем, процесс разрушения не могут остановить даже самые условия, приближенные к идеальным.

«Воскрешение» мамонта из останков тканей найденных животных — невозможно. Однако, существуют программы — например, в Японии — в которых ученые, путем генной инженерии пытаются создать существо, очень похожее на мамонта, используя при этом генетический материал современных слонов.

Зачем тратить столько денег и ресурсов на создание животного, подобное мамонту? От этого есть польза?

Да. Люди хотят создать плейстоценовый парк, что позволит восстановить сибирскую флору и фауну. Ведь совсем недавно (по геологическим меркам) Сибирь населяли и мамонты, и шерстистые носороги, и крупные хищники. Разнообразие фауны так же благоприятно скажется на флоре, что, в конце концов, принесет вполне ощутимую пользу и людям.

Что нам известно об окрасе вымерших животных?

Очень мало. Например, динозавров с установленным окрасом можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, пситтакозавр сохранил в своих останках меланосомы, в которых хранится пигмент. Таким образом, мы знаем цвет рептилии, которой более 120 млн лет.

Нефть сделана из вымерших животных?

Нефть действительно имеет органическое происхождение. Как минимум биогенная теория происхождение нефти сейчас популярна и имеет под собой кучу доказательств. Только вот нефть появилась в результате смерти планктона и водорослей, а не крупных позвоночных.

Менялось ли магнитное поле Земли?

Менялось и многократно. Океаническая кора прекрасно отпечатывает в себе подобные явления. Так было выяснено, что последняя смена магнитного полюса Земли произошла ~700 тыс лет назад. Homo sapiens не застал подобное явление.

Вредит ли это живым организмам?

Гипотетически, да. Смена магнитных полюсов протекает со значительным ослабеванием магнитного поля планеты, из-за чего космическое излучение может достигать поверхности Земли и наносить вред организмам. Правда ни одно массовое вымирание не совпадает датами со сменой магнитных полюсов.

Говорят, что теория Дарвина опровергнута, так ли это?

Нет. Теория происхождения видов путём естественного отбора эволюционировала в современную синтетическую теорию эволюции. И, хоть у Чарльза Дарвина не было технических возможностей современности, чтобы описать все механизмы эволюции, большинство открытий Дарвин предсказал. Современная наука не только подтвердила все его заключения, но и расширила их.

Доказана ли Теория эволюции экспериментально?

Теория эволюции обзавелась косвенными доказательствами ещё в 1859 году, когда Дарвин опубликовал труд «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». А с середины XX века эволюцию начали подтверждать экспериментально: опыты Г. Шапошникова, эксперимент с E.coli и т.д.

Грозит ли человеку вымирание?

Пока вид Homo sapiens показал себя успешным и хорошо приспосабливающимся, ведь на протяжении 200 тысяч лет как не было конкуретноспособных хищников, так их не видно и на горизонте.

Однако, последние исследования на жителях Исландии показали, что люди с низким уровнем образования склонны к более успешному размножению, тогда как люди с хорошим образованием в среднем оставляют меньше потомства.

Кроме того, скачок развития медицины ослабил механизм естественного отбора, что позволило «плохим» мутациям не выбраковываться из генофонда, а продолжать накапливаться.

Некоторые ученые предостерегают — если мы прямо сейчас не примем на вооружение методы генетической модификации генома человека, нашей популяции может грозить деградация или даже вымирание.

Сможем ли мы справиться с новыми вызовами действительности — покажет время.