Отлично сохранившийся Трилобит возрастом ~ 500 млн. лет.

Она сохранилась так хорошо, что охотники за окаменелостями сначала подумали, что бедолага умерла вчера-позавчера, — но потом поняли, что нашли первую в истории птицу ледникового периода. Профессор эволюционной генетики Лав Дален из Стокгольма, Швеция, был в экспедиции с местными охотниками за ископаемыми костями внутри ледяного туннеля, вырытого в Сибири, когда они передали ему это доисторическое существо.

Лав был ошеломлен, когда охотники обнаружили, что оно не современное, а извлечено из вечной мерзлоты, и когда он подверг его в лаборатории углеродному датированию, результаты показали ошеломляющий возраст в 46 000 лет. Эта самка рогатого жаворонка жила среди шерстистых носорогов, мамонтов и пещерных львов. Животное так хорошо сохранилось, потому что оно замерзло вскоре после смерти, не успев разложиться.

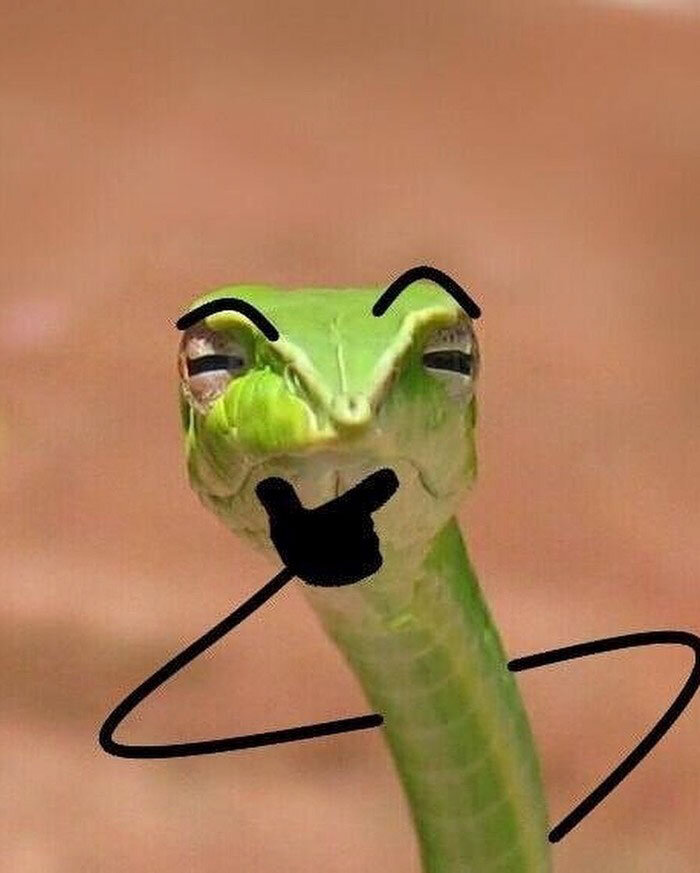

Есть такие ящерки как сцинки - 1760 видов мирно ползают себе по миру, плодясь и выживаясь. Но в рамках ивента по простейшей цепочке живот-пузо-желтобрюхий-змея с лапками вспомнился мне желтобрюхий сцинк. По своему ничуть не менее упоротый, нежели пипа.

Это маленькая ящерка, выглядящая как змейка с ручками. Обитает в Австралии, кушает насекомышей (вырастая аж до 18 см).

Казалось бы, мультяшные конечности уже придают достаточно крутости нашему герою, но природа решила, что один фиг мы в Австралии и надо идти с козырей. В апреле 2019 г в журнале "Письма биологов" опуболиковали исследование о различных способах размножения сцинков.

Одна и та же ящерка может как откладывать яйца, так и являть миру живорожденное потомство. Изучив зверюгу заодно нашли ответ на вопрос как трахаются ёжики происходит переход от скорлупы к плацете. При откладывании яиц плод получает питательные вещества из желтка, а минералы из скорлупы. При живорождении вокруг плода формируется плацента, которая берёт на себя обеспечение всем необходимым (не забываем, кто кроме "кирпичиков" для развития ещё надо куда-то дышать).

Матка этих зверюшек, как и лапки, на переходной стадии - при живорождении она предоставляет формирующемуся плоду кальций. Это ещё не полноценная плацента, однако, функции жизнеобеспечения уже выполняет.

Интересный момент - при развитии в классическом яйце и новомодном "в мамке" процесс развития совершенно идентичен. Во втором выживаемость лучше. Долго считалось, что сцинки в более тёмлых областях яйцекладущие, а живородящие исключительно на более холодном севере. Но впоследствии были выявлены случаи яйцекладения и живорождения одной особи в рамках одной... беременности(?).

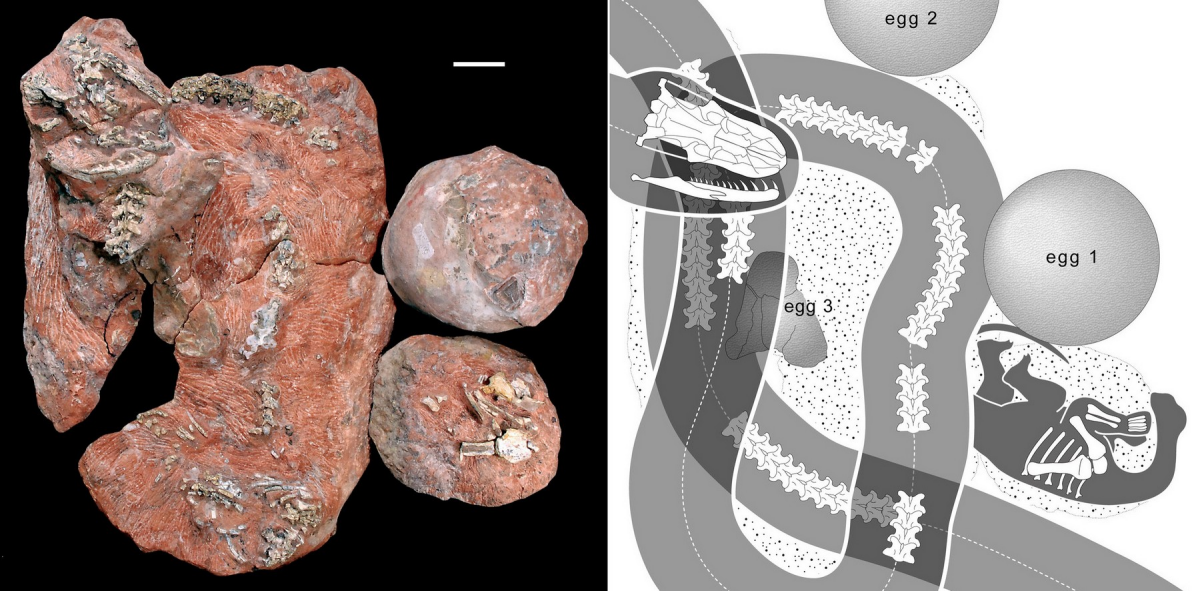

Вообще, живорождение появились, как минимум 47 миллионов лет назад (см. ископаемый скелетик вверху и янтарь с инклюзом внизу). Так как для получения доказывающей его наличие ископаемой радости археологов надо, чтобы совпала куча фактов, поэтому штука редкая. Известно,

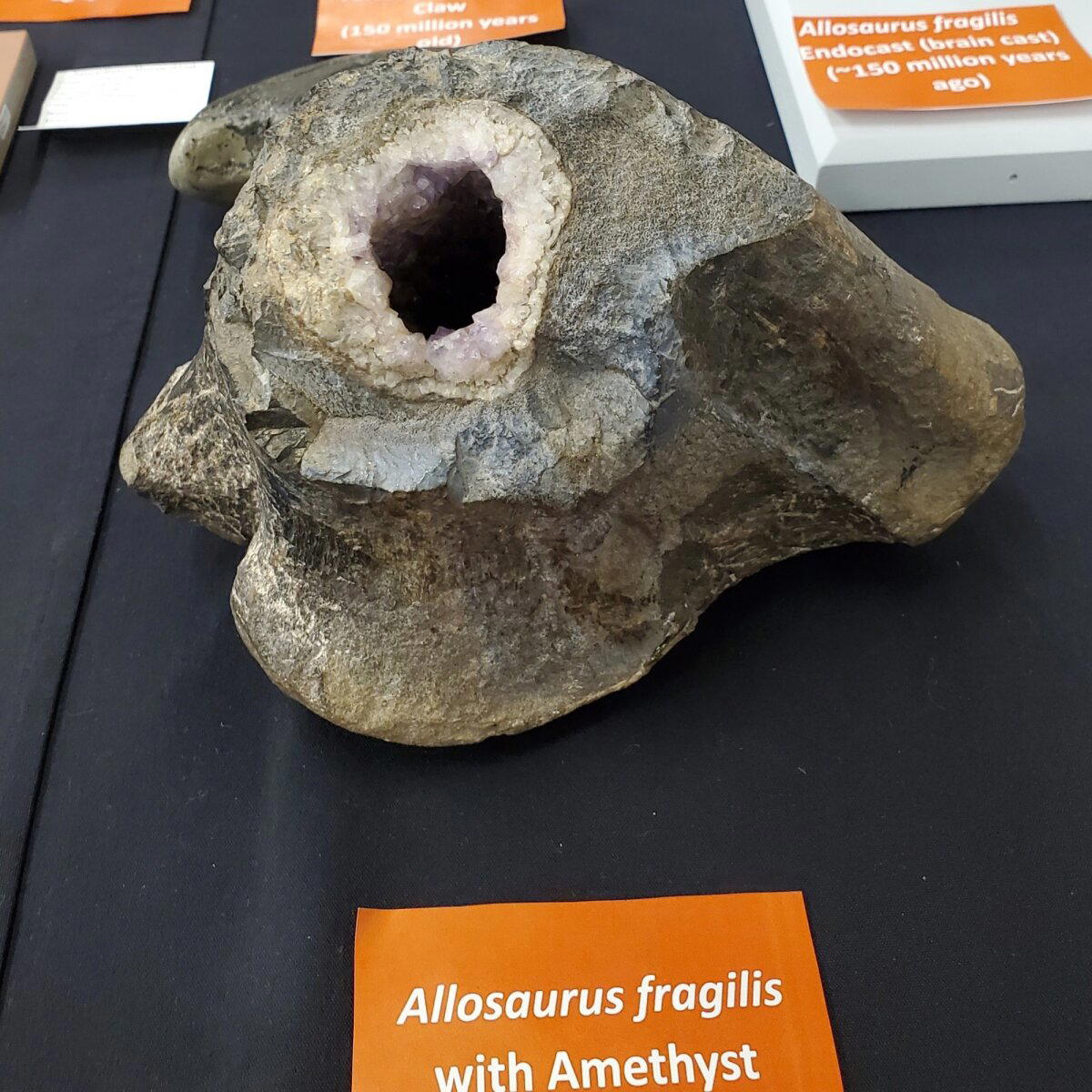

Головка бедренной кости, принадлежавшая аллозавру, с кристаллами аметиста, выросшими в костяной полости. Такое может произойти, когда во время фоссилизации в полость попадает вода, богатая кремнием, и немного железа, что со временем способствовало росту кристаллов.

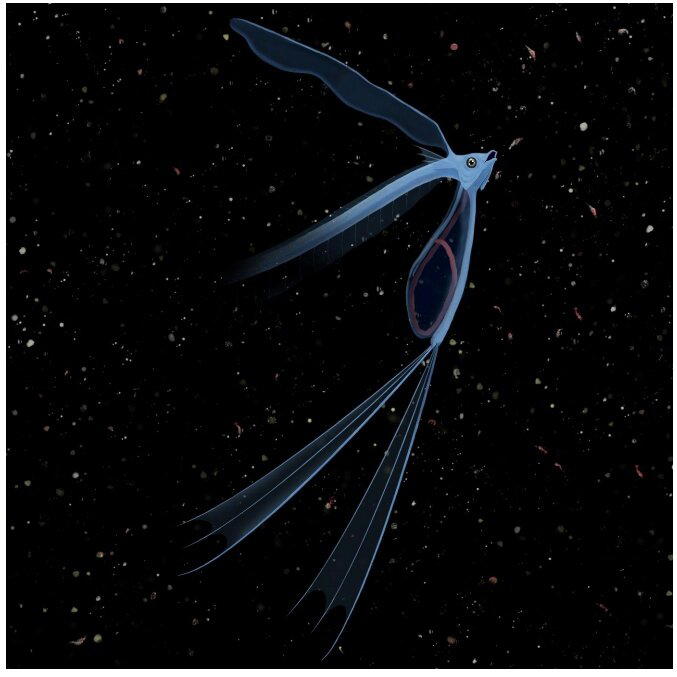

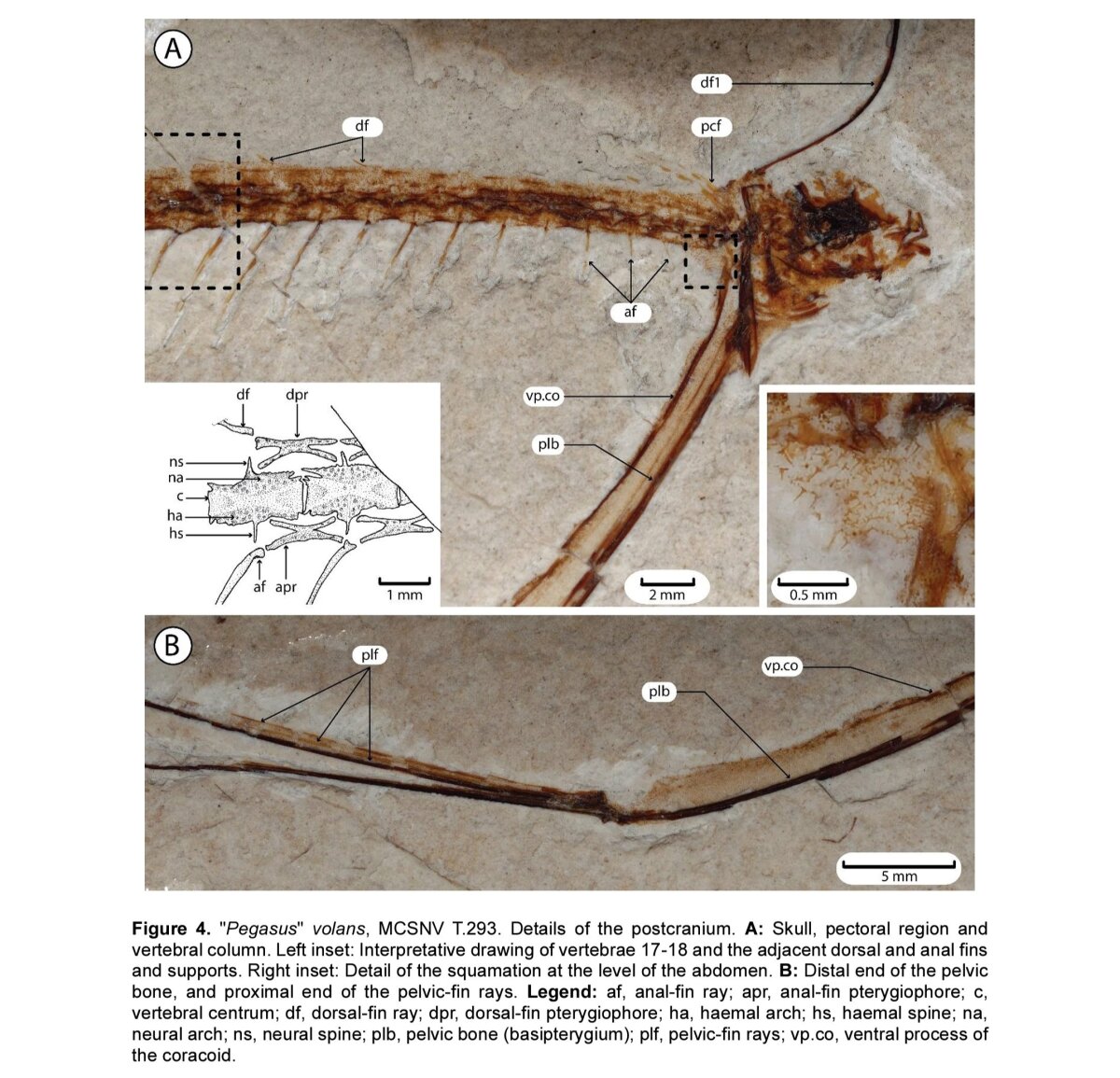

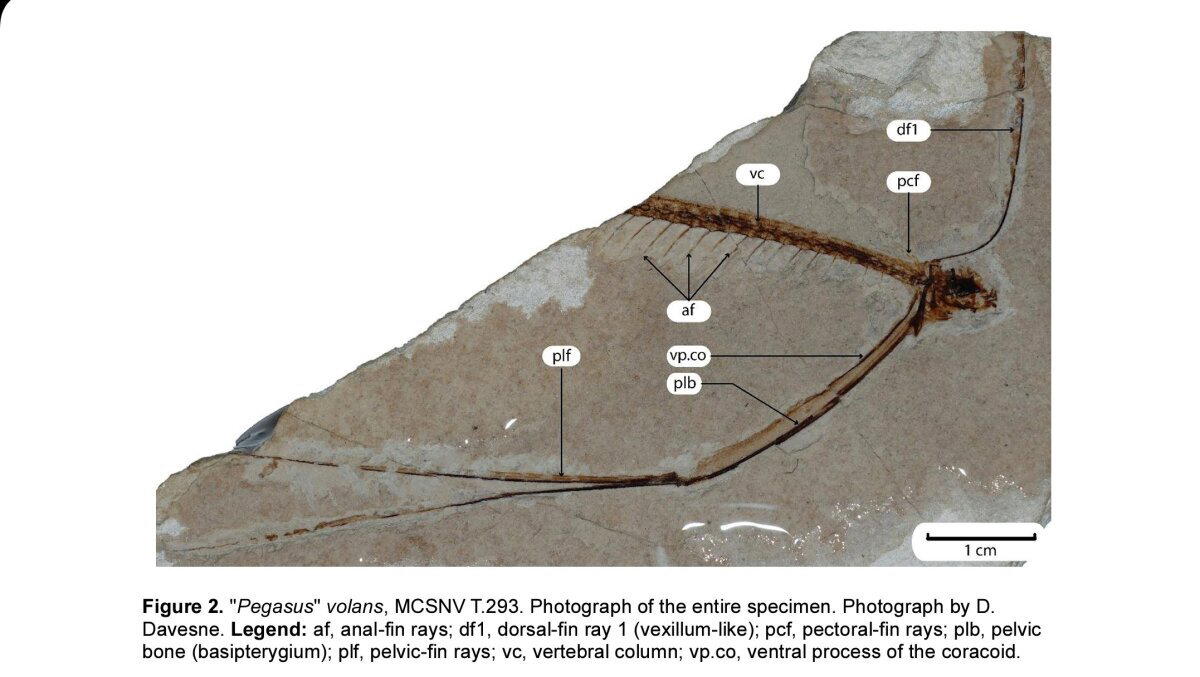

Эта рыбка выглядит как представитель странной инопланетной фауны, придуманной для очередного фантастического фильма. Но нет — она обитала на Земле в эпоху эоцена на территории современной Италии.

Это "Pegasus" volans — найденная в лагерштетте Болька рыба из семейства пегасовых отряда иглообразных. Точнее, туда её ранее предварительно относили. Однако авторы нового исследования, Дональд Дэвесн и Джорджио Карневале, решили изучить её заново и заодно пересмотреть систематику. Потому как очень странная оказалась рыбка.

Тело "Pegasus" volans чрезвычайно вытянутое и стройное, с длинными анальным и спинным плавниками и очень хорошо развитым первым лучом спинного плавника, напоминающим вексиллум мальков некоторых современных костистых рыб. Наиболее поразительным является его крайний вентральный выступ тазового пояса (базиптеригий), связанный с элементом грудного пояса и развитыми лучами тазового плавника. Сильно редуцированная брюшная область предполагает, что у "Pegasus" volans был внешний кишечник, напоминающий кишечник мальков некоторых костистых рыб. Уникальная комбинация признаков, демонстрируемая "Pegasus" volans, делает невозможным отнесение его к какой-либо определённой известной группе лучепёрых рыб и потому её систематика требует пересмотра. Соответственно, новым будет и название.

На сегодняшний день статья с описанием находится в статусе препринта, в ожидании рецензирования и публикации.

Подобные окаменелости наглядно демонстрируют, как мало мы знаем о процессах, сопутствующих фоссилизации остатков. Эта обычная пястная кость гадрозавра, вокруг которой обёрнуто ребро этого же животного. Маловероятно, что такое могло произойти при жизни, вероятно всего это случилось в результате тафономических процессов.

Музей Филипа Карри.

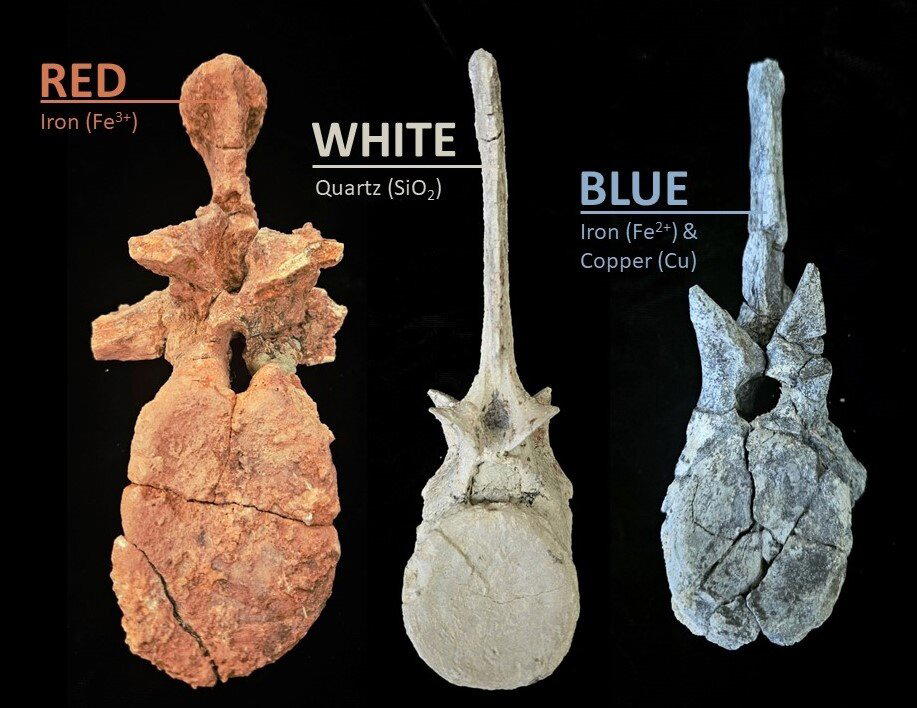

От примесей.

Цвет ископаемых остатков происходят от микроэлементов, присутствующих во время фоссилизации. Большинство окаменелостей состоят из кварца (SiO2), который бесцветен, но если добавить немного металлов, цвета станут действительно яркими!

Каждый из этих позвонков принадлежит представителям отряда крупных рептилий, называемых фитозаврами. Глубокие красные и оранжевые цвета обусловлены присутствием трёхвалентного железа, белые — чистый кварц, а синие — двухвалентным железом и медью.

Этот смутно узнаваемый предмет — вовсе не то, о чём вы подумали!

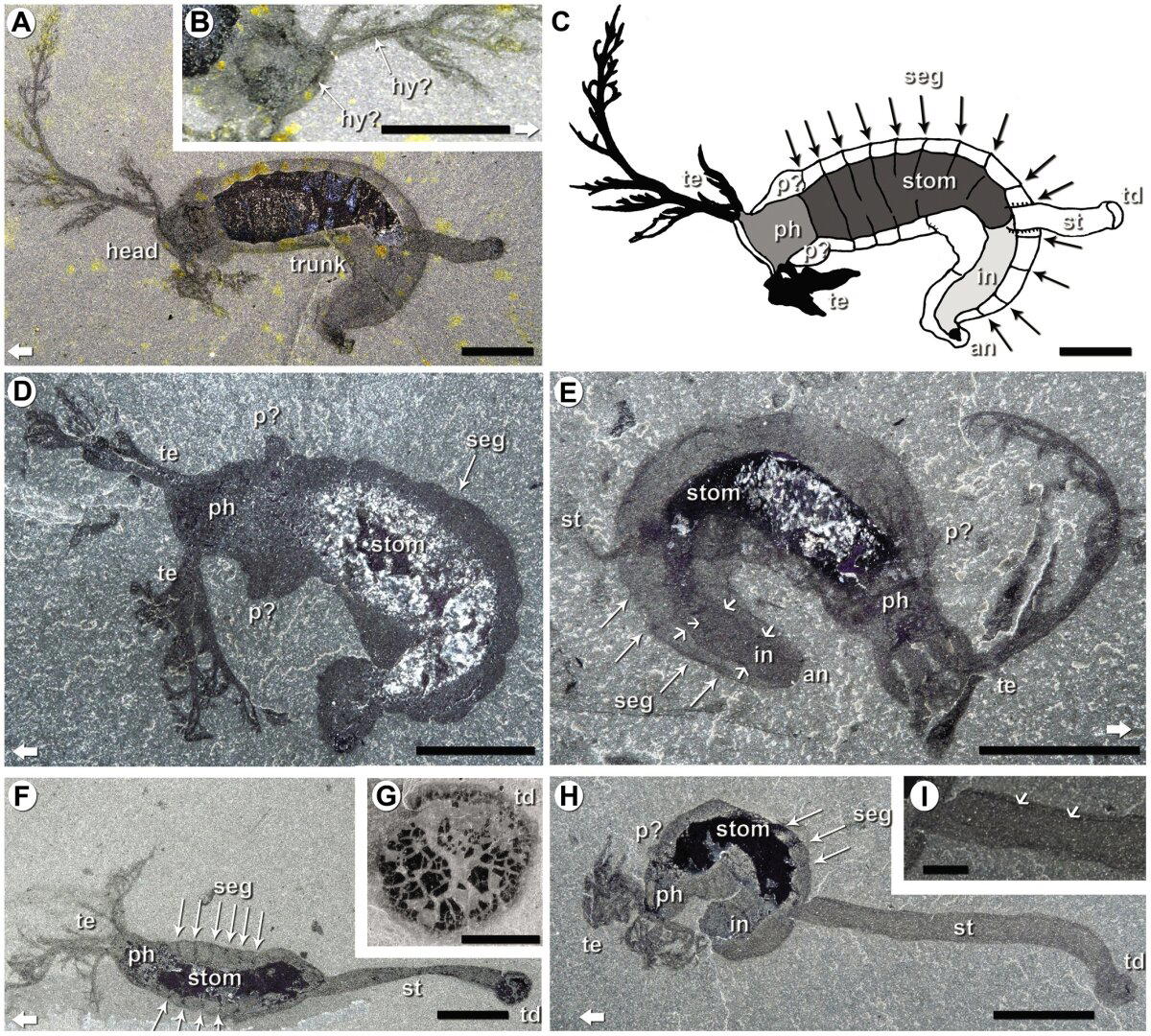

Он называется герпетогастер Коллинза (Herpetogaster collinsi) и является вымершим организмом из группы Cambroernida. Его отпечатки обнаружены в среднекембрийских отложениях сланцев Бёрджес в Канаде.

Герпетогастеры известны по 101 экземпляру. Они обладали парой разветвляющихся щупалец и жёстким, но гибким телом, которое изгибалось по спирали вправо, как бараний рог, и было разделено по крайней мере на 13 сегментов. Примерно на девятом сегменте из тела выходил гибкий, растяжимый столон, с помощью которого животное цеплялось за морское дно, часто прикрепляясь к губке вауксии (Vauxia). Неизвестно, было ли это прикрепление постоянным. Рот находился между щупальцами, ведущими внутрь к глотке, большому желудку в форме чечевицы, более узкому прямому кишечнику и заднему проходу на конце «хвоста». Щупальца были мягче тела и, вероятно, растяжимы. Тёмная линия, проходящая по центру каждого щупальца и соединяющаяся с головой, предварительно реконструирована как гидростатический канал и / или сосудистая система; если эта интерпретация верна, щупальца могли контролироваться давлением жидкости, и животные могли питаться, ловя либо мелкую добычу, либо съедобные частицы, поднося щупальца ко рту, как это делают современные морские огурцы. Структуры на задней части головы были реконструированы как возможные поры глотки, что предполагает связь с ранними иглокожими. Размер организмов составлял 3—4 см в длину. Вероятно, они были общественными животными, поскольку на одной плите находили до восьми особей.

Бедренная кость орнитопода из меловых отложений Австралии, замещённая опалом.

Опал образует различного рода натёчные формы или желваки, нередко образует псевдоморфозы по различным минералам, также пропитывает различные животные и растительные остатки, образуя окаменелости.

Включение в небольшом камне, найденном на пляже, напоминающее кисть руки, оказалось окаменелостью рептилии возрастом около 290 миллионов лет.

Пока вы отмечали 1 апреля и шутили шутки, за океаном в сфере палеонтологии разворачивается настоящая детективная история!

Началась она с того, что руководство музея Мейса Брауна в Чарльстонском колледже не досчиталось нескольких редких окаменелостей, которые должны были находиться в его запасниках. В начале марта полиция штата начала расследование. Подозрение пало на палеонтолога Роберта Бессенекера и его супругу, которые работали в музее и имели доступ к окаменелостям.

Роберт Бессенекер – известная личность в Чарльстонском колледже. Его сотрудничество с факультетом началось осенью 2015 года. За эти годы он сменил множество должностей, в том числе должность научного сотрудника и приглашённого профессора. Совсем недавно он был одним из первых научных сотрудников в Музее Мейса Брауна. Его жена Сара ранее работала менеджером коллекций музея. Примечательно, что у Боссенекера также были тесные отношения с Мейсом Брауном, основателем музея. Браун создал музей в 2013 году, пожертвовав более 1500 образцов окаменелостей, многие из которых являются редкими, из своей частной коллекции на сумму более 1,6 миллиона долларов.

В мае прошлого года Бессенекер описал два новых вида китов, ранее неизвестных науке: Coronodon planifrons и Coronodon newtonorum. Оба вида были описаны с использованием образцов из коллекции музея Мейса Брауна; оба были зубастыми существами, которые когда-то плавали в водах на месте современного Чарльстона около 30 миллионов лет назад.

По словам властей, среди пропавших предметов был напечатанный на 3D-принтере китовый череп, который детектив заметил на фотографии на веб-сайте последнего места работы Бессенекера — Чарльстонского центра палеонтологии в Маунт-Плезант. На основании этой находки полиция кампуса получила ордер на обыск центра и дома супружеской пары.

Согласно отчету полиции, в каждом месте они обнаружили музейные ценности на тысячи долларов. В доме Бессенекера офицеры обнаружили около 50 предметов, которые предположительно были украдены из музея Мейса Брауна и других учреждений. Полиция обнаружила множество предметов, в том числе коробку с черепами дельфинов с надписью «Черепа № 64», а также коробку батончиков мюсли марки Chewey, «наполненную окаменелостями». Правоохранительные органы конфисковали многочисленные документы из резиденции Бессенекера, связанные с музеем Мейса Брауна, включая информацию о пожертвованиях окаменелостей, а также официальные реестры окаменелостей.

Адвокат учёного подтвердила, что полиция конфисковала «черепа и зубы» из дома Бессенекера. Она сказала, что ни один из этих предметов не принадлежит музею Мейса Брауна: «Мой клиент утверждает, что он законно владеет всеми этими окаменелостями либо потому, что они являются частью его личной коллекции, либо потому, что они являются образцами, предоставленными ему во временное пользование». Однако им противоречит Марк Уэн, палеонтолог и профессор геологии в Университете Джорджа Мейсона. По его словам, музеи обычно предоставляют образцы из своей коллекции в аренду другим учреждениям для исследовательских целей, однако каждый случай обычно хорошо задокументирован. При этом музеи крайне редко и неохотно одалживают образцы отдельным лицам, как утверждает Бессенекер.

Сам Бессенекер отрицает обвинения в свой адрес и надеется доказать свою невиновность в суде. В течение последних нескольких месяцев палеонтолог поддерживал активное присутствие в социальных сетях, регулярно вёл блог и публиковал сообщения о своих исследованиях, а также совершал полевые поездки в поисках небольших окаменелостей, которые в изобилии встречаются в округе и часто не имеют большой научной ценности.

Его последняя запись в блоге была 14 марта, в день, когда полиция обыскала его дом.

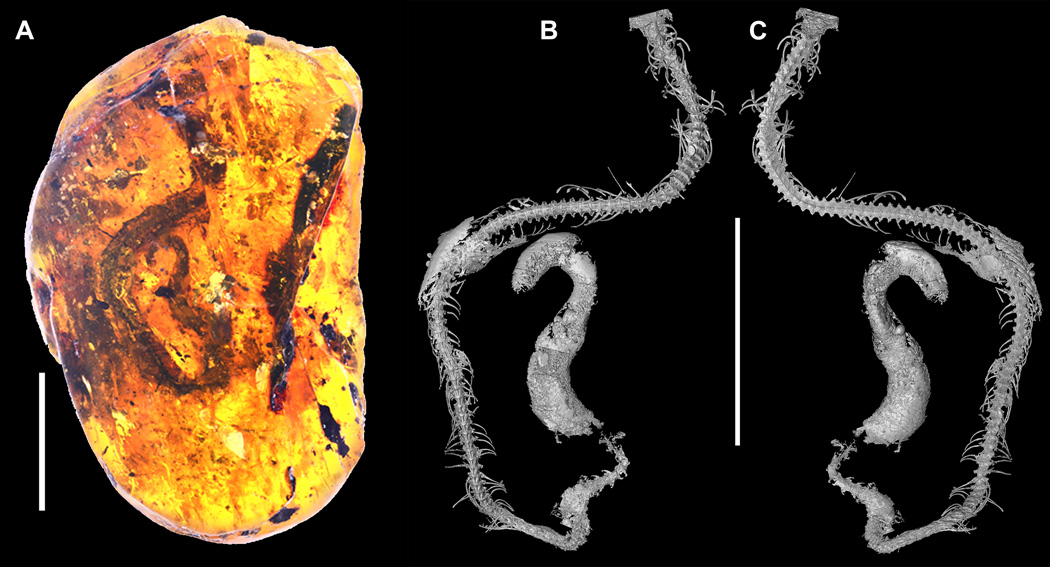

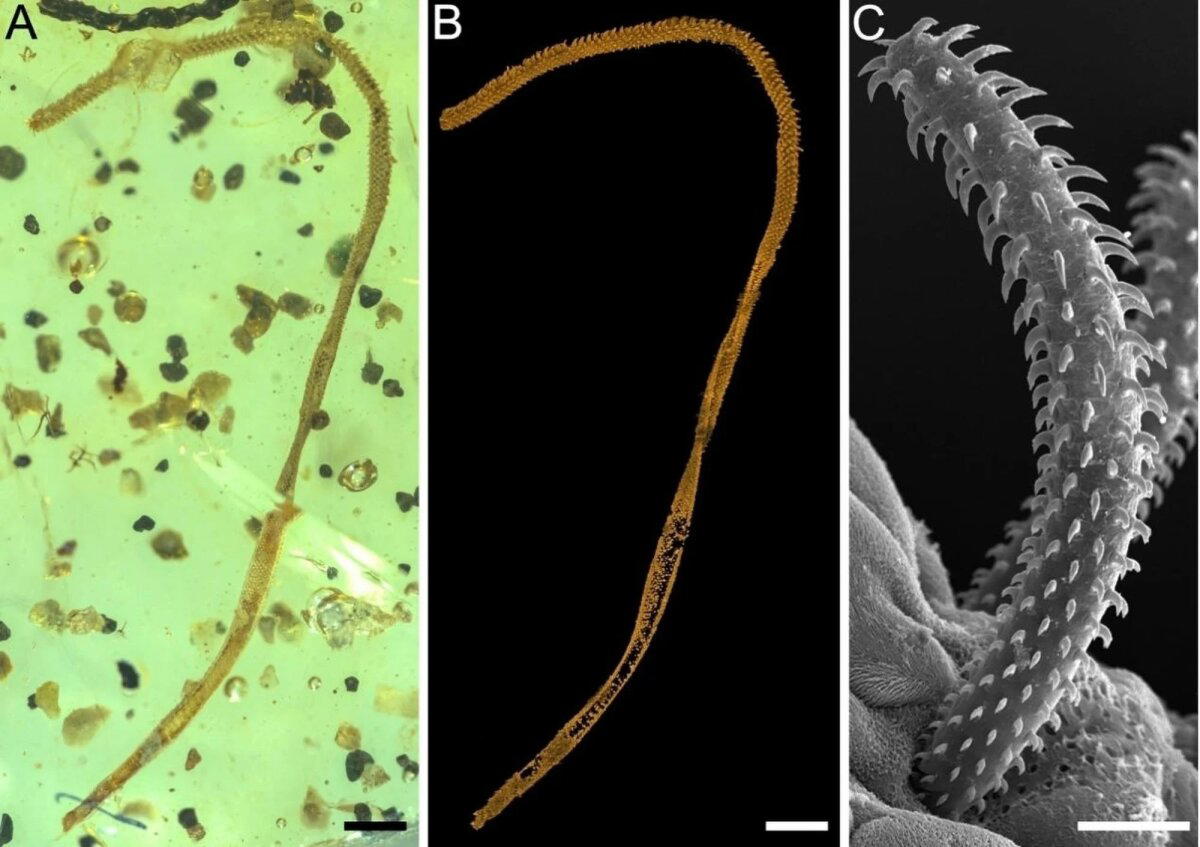

Почти 100 миллионов лет назад акула или скат, зараженные древним ленточным червем, оказались на берегу территории, известной сейчас как Мьянма. Когда динозавр поедал рыбу, он разорвал паразита на части и швырнул его в сторону ближайшего хвойного дерева, где червь прилип к смоле.

Это лучшее предположение научной группы из Китая, Мьянмы, Германии и Великобритании во главе с исследователями Китайской академии наук, которые ломали голову над «причудливым ископаемым», заключённым в меловом янтаре, найденном на севере Мьянмы. По словам Ван Бо, профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии, находка является «первым ископаемым телом ленточного червя».

Паразитические черви заражают всех основных позвоночных животных в мире, но в летописи окаменелостей не были представлены до недавнего времени, отчасти в результате проживания в кишечнике другого животного, отчасти из-за отсутствия у них костей или экзоскелета.

До недавнего времени самая ранняя широко признанная окаменелость ленточного червя представляла собой яйца, найденные в окаменелых фекалиях акул и датированные 260 миллионами лет назад. Никаких убедительных окаменелостей тела древнего ленточного червя обнаружено не было.

В бираманском янтаре, который датирован меловым периодом, около 99 миллионов лет назад, исследователи обнаружили тело червя с многочисленными полыми крючками, напоминающими те, что встречаются у современных ленточных червей, которые паразитируют в кишечнике морских позвоночных.

Основываясь на характеристиках окаменелости, команда определила, что это не растительный или грибной материал и не фрагмент членистоногого.

«Наше исследование, вероятно, предоставляет не только первую частичную окаменелость тела ленточного червя, но и, возможно, наиболее убедительную окаменелость тела плоского червя», — говорят исследователи.

Согласно статье, янтарь также содержит песок, насекомое и части папоротника, что позволило сделать вывод, что он сохранился в прибрежной среде. Они написали, что животное-хозяин могло оказаться на мели из-за шторма или прилива. Когда хозяин оказался на суше, его мог съесть динозавр или другой хищник. Пока тело ленточного червя находилось вне тела хозяина, его фрагменты могли попасть в дерево и застрять в его смоле.

«Мы должны отметить, что этот сценарий всё ещё является спекулятивным, и истина может быть далеко за пределами нашего воображения», — говрят исследователи. Но каким бы маловероятным ни был сценарий, «янтарь обладает потенциалом запечатлевать неожиданные детали жизни далёкого прошлого».

Я уже много лет увлекаюсь изучением древней жизни. И на моём рабочем месте хранится несколько экземпляров оной: хвойное дерево возрастом 250 млн лет; раковина белемнита; отпечаток четырёхлучевого коралла, которые вымерли ещё до динозавров. Недавно моя коллекция пополнилась миленьким трилобитом и аммонитом. Спасибо @Bioluh!

Однажды я даже ездил с настоящим палеонтологом на поверхностный сбор окаменелых рыб в область. О чём снял ролик для SciTeam. Правда на монтаже немножко запороли звук. :(

Но тут я решил съездить сам в места, о которых читал. На самом деле не сам, мне помогал товарищ, проводивший подобные экскурсии. @AntonPerm, привет

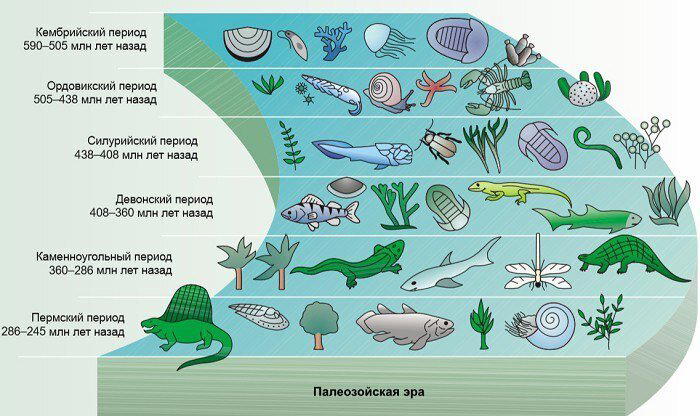

Ленинградская область славится обнажениями силура, ордовика и прочего палеозоя. Это вам не шпана-динозавры, это 400-500 млн лет назад. Пол-лярда так-то!

Первая попытка была немношк провальной. Поехали мы в Вырицу, что в Гатчинском районе, по советам интернет-статьи. Вроде там что-то находят, геология говорит про силур. Приехали, пытались найти точные координаты. Не нашли. Пошли искать так, вдоль реки Оредеж. Протопали мы с десяток км, но кроме песчаных обнажений ничего не нашли, а песок нам не нужен. Зато какие виды! Настоящая летняя прогулка!

Устали как собаки, но я твёрдо решил найти трилобайта! Решено, в конце недели едем в Волхов! Около ГЭС есть обнажения, очень знаменитые. Там постоянно что-то находят. Подговорив друга с автомобилем, мы двинули в Волховстрой.

Фотографии обнажений высотой в метров 8 нет по одной простой причине в посте нет… теперь горные породы огорожены. Бл@дь! Мы кружили там час-два, пытаясь попасть к самому вкусному на троглодитов месту в области. По жаре +28 и невыносимой духоте. Вспотели пять раз. Сели в машину и начали выбирать: либо проехать на другой берег и спуститься, либо ехать в Палеопарк. Другой берег вот он, напротив нас. Там видно обнажение и ходят люди. Значит есть спуск. Но в интернете про него ни слова я не встретил (мог просто пропустить). А тратить ещё пару часов в пустую не хотелось. Палеопарк же по пути домой, съехать с трассы и через несколько км ты точно получишь заветного трилобайта! Решили всё-таки ехать в парк.

Еще за километр до парка наш экскурсовод начал подмечать опытным глазом обнажения. Мы приехали и решили сначала пройтись по самому парку, разведать. Мы о нём читали только вскользь и не знали, что он из себя представляет. Прогулялись мы, таблички там красивые, экскурсии водят. Персоналу до нас дела нет, ну и славно. Пошли за молоточками, чтобы найденные камушки ломать. И вот тут уже подбежал персонал: «билет. Купить. 1200 с человека». Ох. Дорого, учитывая что мы сами по себе. Ни молотки, ни экскурсий мы не заказывали. «Спасибо, до свидания».

Я даже ролик для тг-канала снял со всеми находками.

Вот там за 30-40 минут мы нашли кучу трилобитов разной сохранности. От отпечатка жопки до почти целых животных. Красотища! Я забрал себе 5 камней, включая отоцератида с фотографии выше.

Мне они не нужны, поэтому раздал подписчикам.

Теперь хочу ещё съездить! А @AntonPerm сказал, что нашёл куда более интересное место! Будем посмотреть! :3

P.S. за науку переживать не стоит. Это поверхностный сбор, абсолютно легален, и этих трилобитов у палеонтологов девать некуда. Они тысячами рассыпаны ро таким вот обножениям.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь я внёс разнообразие в вашу ленту. В моём канале "Естественно знаем" ежедневно выходят тесты, в основном по биологии и географии. Если пост вам понравился, обязательно ставьте плюсик. Можете ещё поблагодарить меня донатом или оставить комментарий. Авторам это очень важно, помните про это.

В такой позе её нашли, в такой позе её выставили в музее

Как определить возраст ископаемого? Сколько тысяч или миллионов лет назад жил найденный организм? Как определили, какому периоду принадлежит формация? У геологов и палеонтологов есть два основных метода датирования: относительный и абсолютный. Относительный метод быстрее, но менее точный. При относительной датировке используются уже изученные организмы, породы и формации. Для абсолютной датировки нужна лаборатория, чтобы изучить находку. Зная скорость распада определённых изотопов, и насколько они распались, мы можем достаточно точно определить возраст организма или, что чаще, породы, в которой он был обнаружен.

Относительный метод

Относительный метод датирования используется, когда мы знаем что и где нашли. Например, мы нашли зуб тираннозавра из формации Хелл Крик. Нам не нужна лаборатория для установки точного возраста. Нам известно, когда жил тираннозавр, и какой период охватывает формация Хелл Крик.

Но что делать, если перед нами неисследованные слои горных пород? В этом случае к нам на помощь приходят так называемые индексные окаменелости. Как правило, это специфичные организмы, свойственные только определённому периоду. Их возраст уже определён абсолютным методом. Например, брахиоподы являются ценными индексными окаменелостями. Благодаря этим беспозвоночным мы можем определить не только возраст пород, но и физико-географическую обстановку изучаемой области. Так, найденные в 2014 году на берегу реки Шидерты брахиоподы подсказали исследователям, что возраст пород 345-400 млн лет, а область представляла из себя тёплое море со среднегодовой температурой от +5 до +25 градусов. Соответственно, остатки других организмов, найденные в одном слое с этими брахиоподами, будут также датироваться девонским периодом.

Можно использовать и несколько индексов. Представим, что мы нашли формацию, в которой сохранились уже известные нам брахиоподы, с возрастом 345-400 млн лет. В тех же слоях рядом с брахиоподами мы находим и трилобитов, датируемых 410-390 млн лет назад. Несложная арифметика и мы получаем возраст формации от 400 до 390 млн лет.

Также в относительном методе датирования стоит помнить, что слои накладываются последовательно. Если мы нашли окаменелости, возраст которых знаем, то слой над ними будет моложе, а слой под ним – старше.

Абсолютный метод

Точное определение возраста окаменелостей при абсолютном методе датирования происходит при помощи радиометрии (радиоизотопное датирование). В радиометрии используются различные радиоактивные изотопы, которые работают как часы. Равномерный радиоактивный распад изотопов может помочь нам установить очень точный возраст пород различных геологических эпох. От орудий наших предков до точного возраста самой планеты.

Чаще всего в определении возраста ископаемого нам помогают вулканические породы, которые накладываются слоями. Установив датировки для вулканических слоёв под и над окаменелостью, мы можем указать возраст найденных остатков.

Сложность абсолютного метода в том, что мы не всегда можем найти нужный нам изотоп для той или иной эпохи. Например, когда речь заходит о радиоизотопном методе датирования, первым в голову приходит радиоуглеродный анализ. Но он очень редко используется для датирования окаменелостей, степень его точности хороша для остатков моложе 60 000 лет. За это время изотоп C-14 проходит 10 циклов полураспада и уменьшается в 1000 раз.

Период полураспада — это время, за которое из некоторого количества изотопов распадается половина. Для изотопа C-14 — это 5730 ± 40 лет. То есть за 5730 лет изотоп распадается наполовину, ещё за 5730 лет наполовину распадается оставшаяся его часть и так далее.

Но что делать, если нам нужно установить возраст в миллионы и сотни миллионов лет? Для этого существуют другие методы, в которых используются другие изотопы.

Уран-свинцовый анализ предполагает использование изотопов урана: уран-235 или уран-238. Уран-свинцовый метод один из самых старых и хорошо изученных способов датировать породы возрастом в сотни миллионов и миллиарды лет. Точность данного метода очень велика, для пород возрастом 2 млрд лет погрешность будет ± 2 млн лет (0,1%). Одно из преимуществ данного метода, это большой охват возраста. Полураспад урана-235 с его превращением в свинец-207 имеет период в 700 млн лет, а урана-238 в свинец-206 – 4,5 млрд лет. Иногда используется уран-торий-свинцовый метод с изотопом торий-232. Превращение тория-232 в свинец-208 имеет период в 14 млрд лет.

Свинец-свинцовый анализ изучает наличие трёх изотопов в породах: свинец-206, свинец-207 и свинец-204. Используется данный метод для определения возраста метеоритов и пород, утративших изотопы уран-235 и уран-238. Благодаря свинец-свинцовому методу определили возраст Земли. Соотношение свинца-207 к свинцу-206, как результатов распада урана-235 и урана-238 соответственно, в породах Земли и метеоритах подсказало дату образования планеты. На сегодняшний день самая точная цифра – 4.567.200.000 ± 600.000 лет.

Калий-аргоновый анализ хорош тем, что калий встречается во многих материалах: слюде, глинистых минералах, вулканических осадках, эвапоритах. Из-за длительного периода полураспада, калий-аргоновый метод используется для датировки окаменелостей возрастом более 100 000 лет.

Это далеко не все способы определить возраст находки, как относительные, так и абсолютные. У нас не возникает сложностей, когда требуется датировать окаменелость, вид и место обнаружения которой известны. Сложнее, когда образец утратил или вовсе не имеет точных данных о месте обнаружения. Это относится к старым музейным экспонатам, находкам палеонтологов-любителей или изъятым у чёрных копателей окаменелостям.

Знакомьтесь. Аммонит, белемнит, хвойное дерево, коралл и копролит (буквально, каменная какаха)

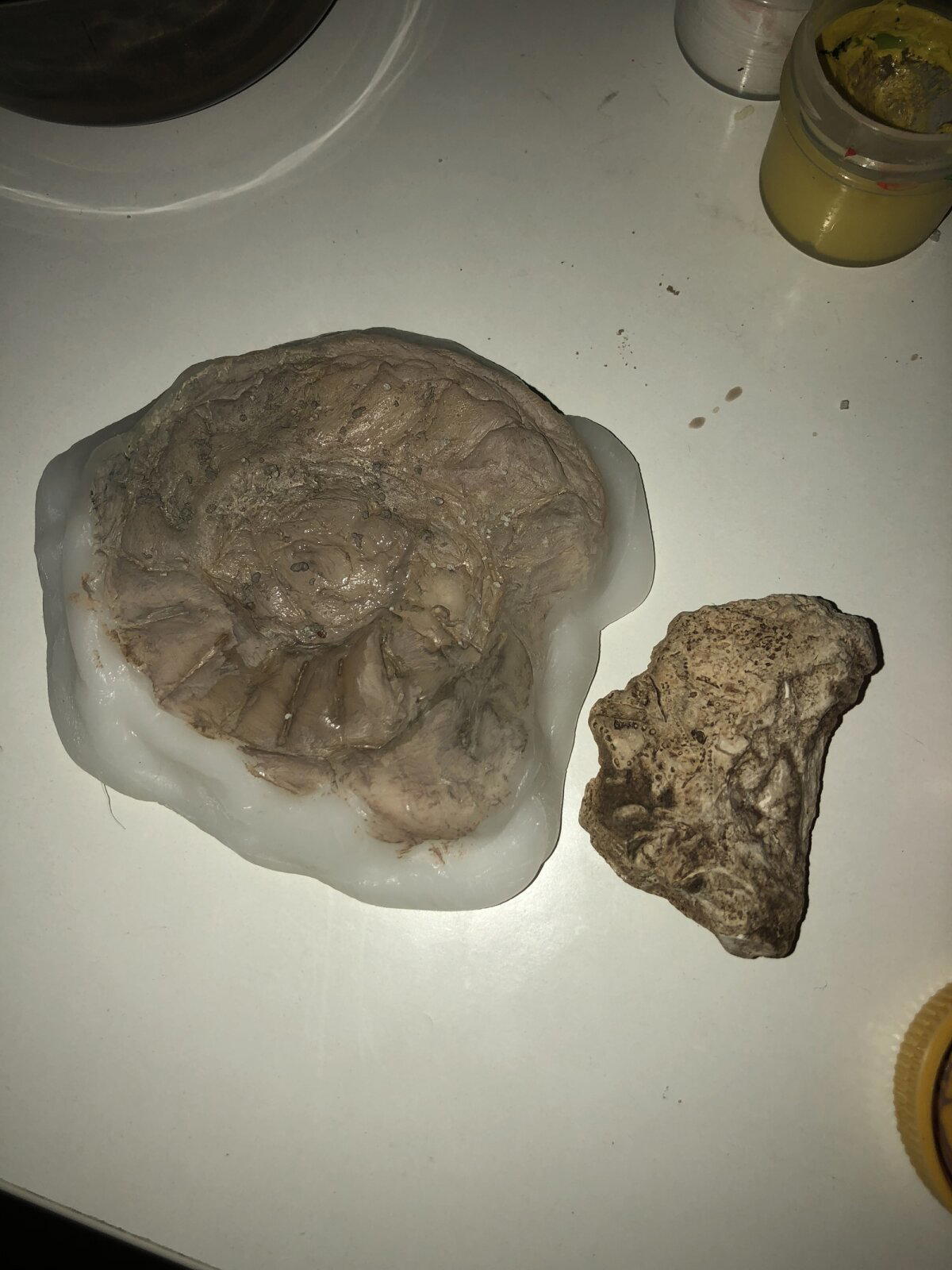

Вот всё настоящее, кроме аммонита. Это попытка срукожопить что-нибудь для Пятничного [МОЁ]. Первый раз что-то лепил. Красила девушка.

Лепил из такого вот пластика.