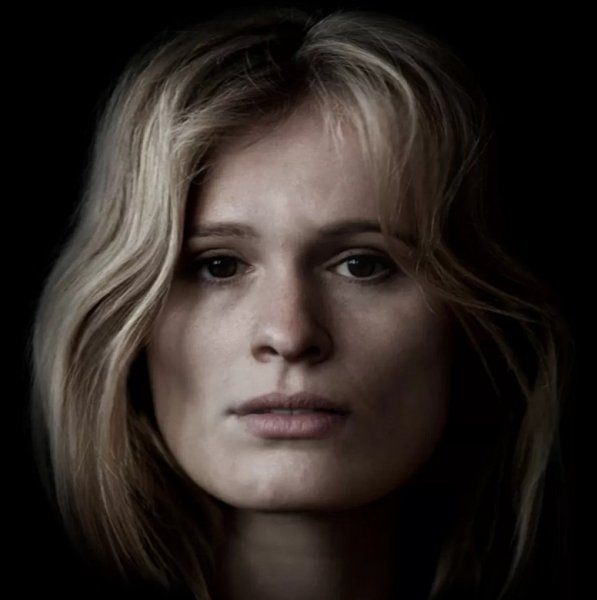

Реконструкция лица женщины из склепа в монастыре Уитхорн, Шотландия, первая половина XIII века

Читаю книгу про русского изобретателя Кулибина из серии "Жизнь замечательных людей". В эпилоге есть текст про изобретателей в России XVIII века.

В 1815 году участник войн с Наполеоном, поэт и публицист Ф. Н. Глинка, выпустил интересные путевые записки, составленные им во время служебных разъездов по российской провинции. В этих записках, названных им «Письмами русского офицера», Глинка уделяет большое внимание многочисленным русским изобретателям-самоучкам, с которыми ему приходилось сталкиваться.[...]Дольше всего Глинка останавливается на купце Терентии Ивановиче Волоскове — изобретателе действительно исключительно талантливом и большом оригинале. Не попади автор в его дом при случайной поездке через Ржев (сам Волосков к этому времени уже умер), возможно, что биография этого механика и химика так и осталась бы неизвестной русскому читателю. [...]Волосков «…был еще искусным оптиком и астрономом. Мы сами видели у него зрительные трубы его работы, из которых одна имеет семифутовую длину. „Вот в эту трубу, — говорила добродушная вдова Волоскова, — покойный муж смотрел на луну и рассказывал, что в ней видны какие-то горы и моря; а в эту трубу из темных погребов глядел он на солнце, отчего под старость лишился одного глаза“»

Анекдоты, оказывается, не на пустом месте появляются. )))

Субъективная выборка событий из мировой истории. В этот день…

В 1461 году Эдуард IV побеждает Генриха VI в борьбе за трон короля Англии между двумя ветвями королевской династии Плантагенетов — Йорками и Ланкастерами. Эта серия кровавых междоусобных конфликтов останется в истории как Война Алой и Белой розы.

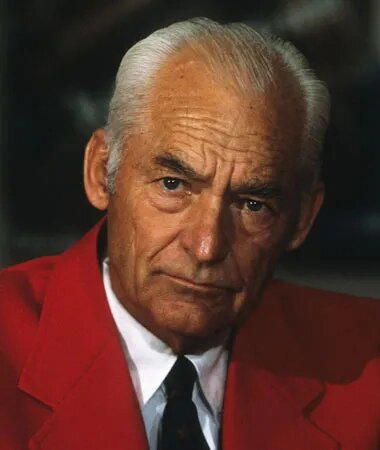

В 1918 году на свет появляется Сэм Уолтон — в будущем он станет основателем Walmart и одним из самых богатых людей в истории США.

В 1951 году на Бродвее дебютирует мюзикл «Король и я», который сделает звездой Юла Бриннера, он же Юлий Борисович Бринер.

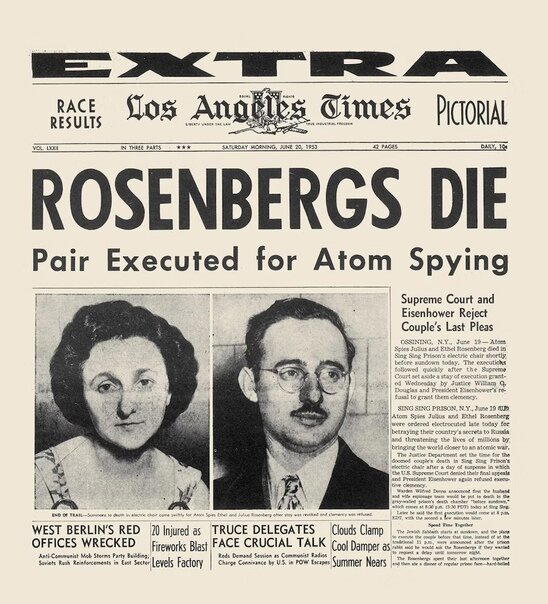

В 1951 году Верховный суд США приговаривает к смертной казни Юлиуса и Этель Розенбергов за передачу Советскому Союзу сведений, составляющих военную тайну.

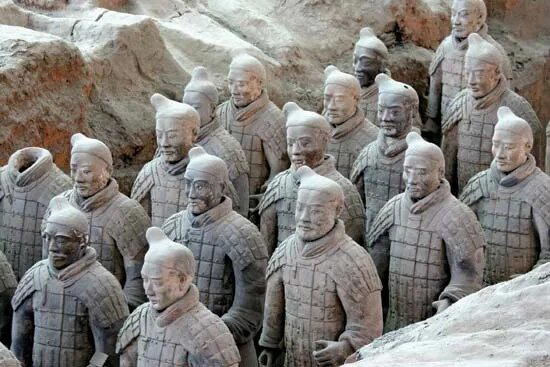

В 1974 году китайские крестьяне во время бурения артезианской скважины обнаружат захоронение по меньшей мере 8100 полноразмерных терракотовых статуй воинов и их лошадей. Археологи назовут его «терракотовой армией».

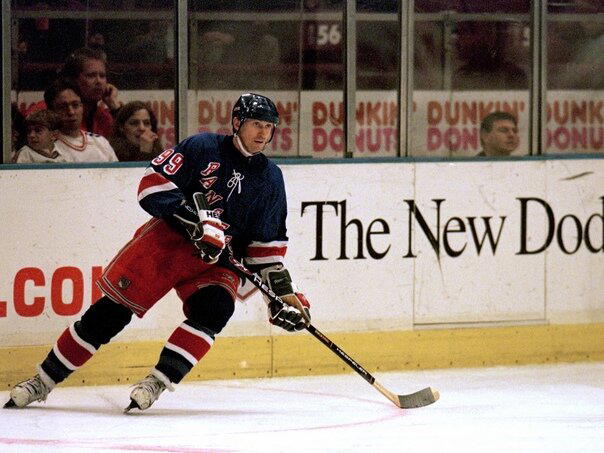

В 1999 году легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки забросит свою последнюю шайбу. В конце сезона он завершит спортивную карьеру.

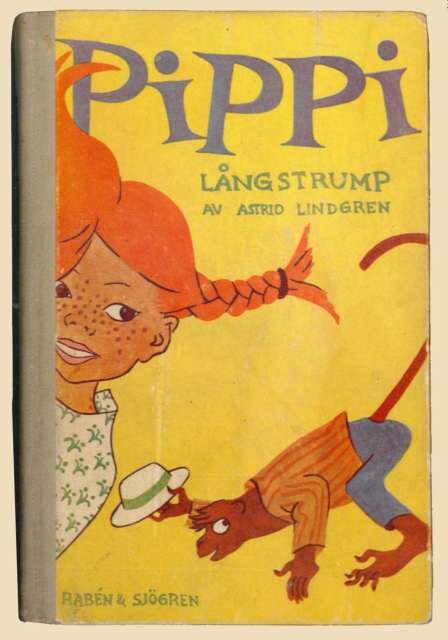

Бонус-трек: 28 марта 1944 года шведская домохозяйка возрастом чуть за 30 по имени Астрид Линдгрен так сильно потянула лодыжку, что оказалась прикована к постели. Тогда она и начала записывать те сказки, которые годами рассказывала своей дочери Карин перед сном — про рыжеволосую веснушчатую девочку, которая унаследовала от своего отца фантастическую физическую силу, а ещё совсем не хотела взрослеть. Именно Карин придумала этой девочке имя — Пеппи Длинныйчулок.

До завтра.

Субъективная выборка событий из мировой истории. В этот день…

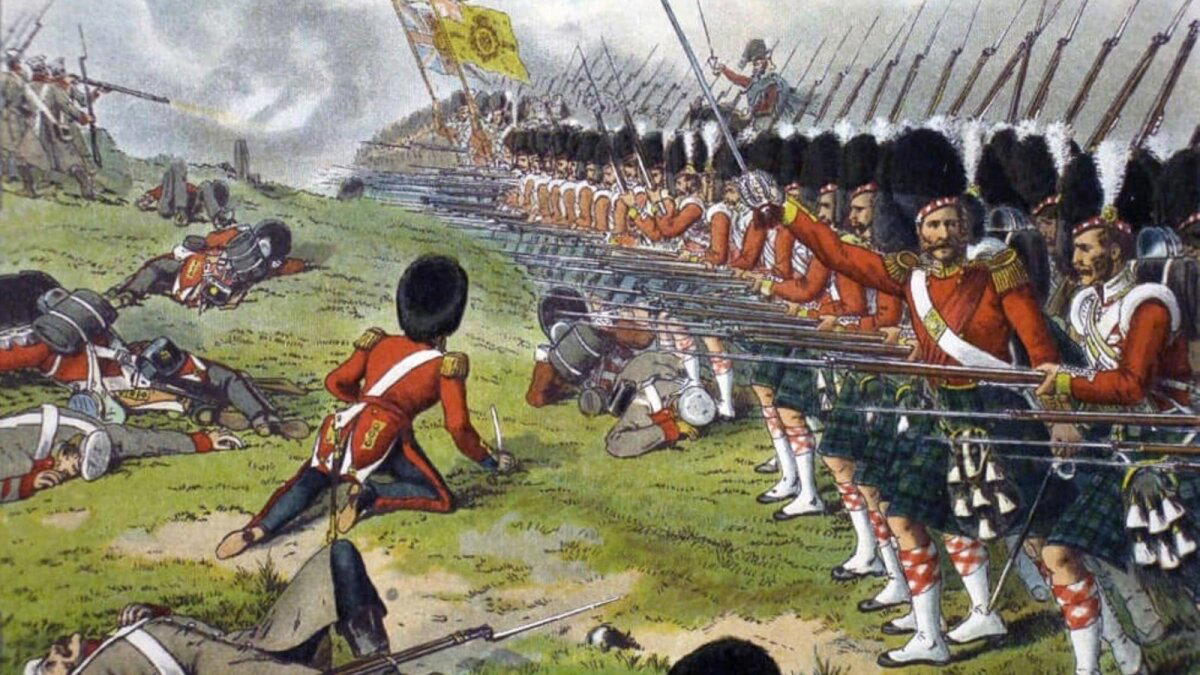

В 1854 году Франция и Англия объявляют войну Российской империи, объединив силы с Оттоманской империей в конфликте, который станет известен как Крымская война.

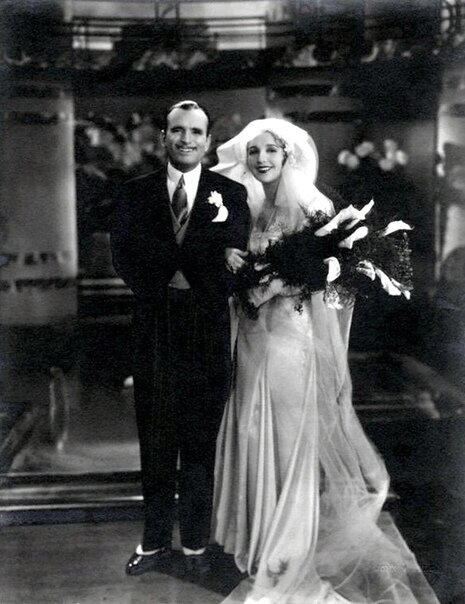

В 1920 году сочетаются браком звёзды американского кинематографа Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс.

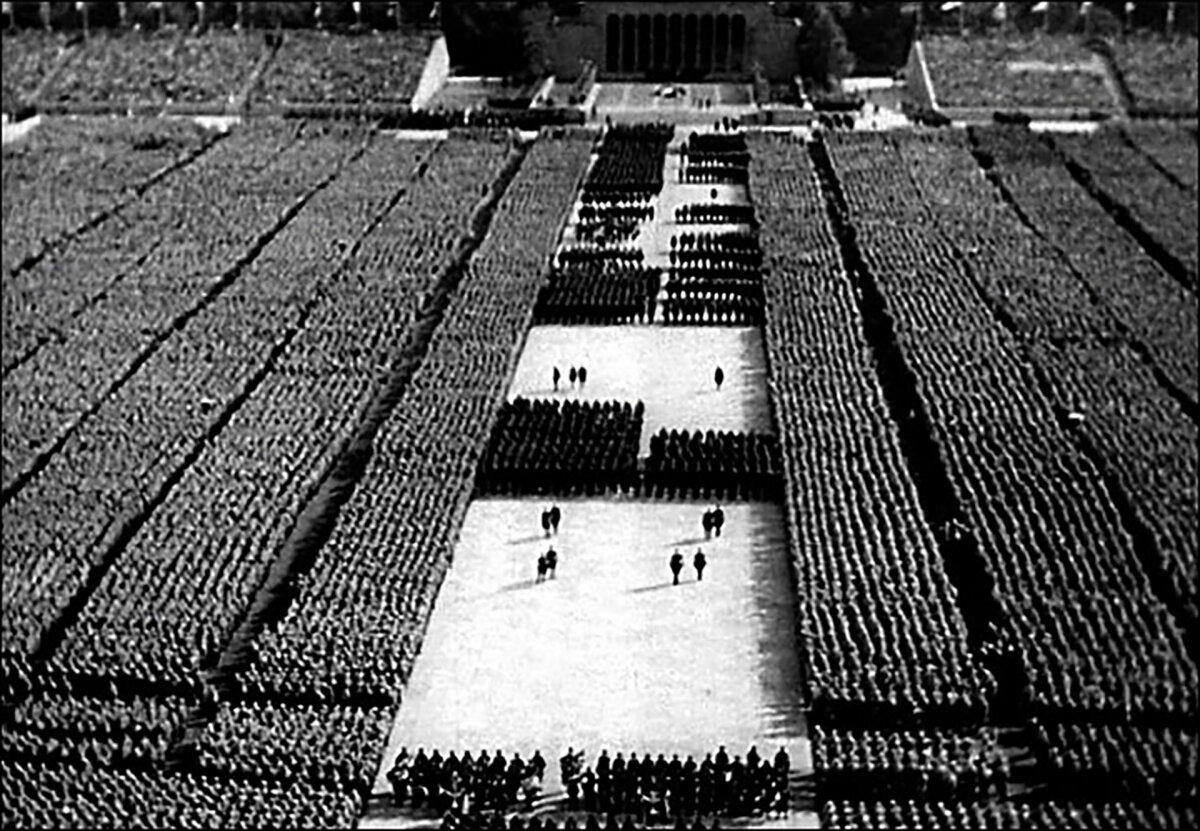

В 1935 году в Германии проходит премьера пропагандистского документального фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли» (Triumph des Willens), посвящённого прошедшему в 1934 году в Нюрнберге конгрессу нацистской партии.

В 1939 году генерал Франсиско Франко, возглавлявший силы националистов во время Гражданской войны в Испании, захватывает столицу страны Мадрид, чтобы уничтожить демократическую Испанскую республику. Установленная Франко диктатура падёт лишь в конце 1975 года.

В 1979 году происходит крупнейшая авария в истории атомной энергетики США — авария на АЭС Три-Майл-Айленд: в 04:00 по местному времени автоматика ошибочно закрывает клапан подачи воды к реактору второго энергоблока. Это приводит к автоматической остановке активной зоны реактора, но ряд неисправностей оборудования и приборов, ошибки персонала в операционных процедурах и ошибочные решения в последующие часы приведут к серьезной потере водяного теплоносителя из активной зоны реактора, частичному расплавлению активной зоны и выделению радиоактивных газов. На всякий случай население из района местонахождения АЭС эвакуируют, люди вернутся домой через три недели.

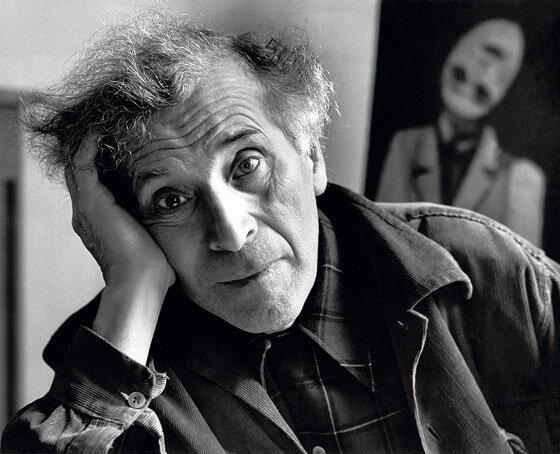

В 1985 году в возрасте 97 лет умирает Марк Захарович Шагал — французский художник и дизайнер белорусского происхождения, чьи работы стали одним из первых проявлений психической реальности в современном искусстве.

Бонус-трек: 27 марта 1948 джазовая певица Билли Холидей исполнила 32 песни перед полностью заполненным залом нью-йоркского Карнеги-холла — спустя всего 11 дней после выхода за хорошее поведение из тюрьмы, где она провела год по обвинению в хранении наркотиков.

Во время выступления кто-то прислал ей коробку гардений, которыми она ранее часто любила украшать свою причёску. Она достала гардении и не глядя прикрепила сбоку к своей причёске. Оказалось, что цветы были прикреплены к заколке, которая воткнулась Холидей в голову. По окончании концерта после третьего вызова на поклон она потеряла так много крови, что потеряла сознание.

Бонус-трек 2 (потому что не на такой же жести заканчивать): 27 марта 1952 года в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера легендарного мюзикла «Поющие под дождём» с Джином Келли и Дебби Рейнольдс.

Выпущена царем Фракии и диадохом (т.е. полководцем, унаследовавшим часть империи Александра) Лисимахом, 297-281 гг. до н.э.

Субъективная выборка событий из мировой истории. В этот день…

В 1915 году власти США принудительно отправляют в уже второй, на сей раз пожизненный карантин на острове Норт-Бразер американку Мэри Маллон — первого в истории страны бессимптомного носителя брюшного тифа. За время её работы поваром от неё заразились как минимум 53 человека, из них 3 умерли. В истории она осталась под именем Тифозной Мэри.

В 1927 году в Азербайджане на свет появляется Мстислав Леопольдович Ростропович — советский и российский виолончелист, пианист, дирижёр, композитор, педагог, общественный деятель. Как раз за общественную деятельность его в 1978 году лишат советского гражданства, а в 1990 году восстановят. Помимо различных советских и российских званий и премий, Ростропович является ещё и пятикратным лауреатом «Грэмми».

В 1958 г. Никита Сергеевич Хрущёв становится первым лицом советского государства, придя на смену Николаю Булганину. Хрущёв занимает пост председателя Совета Министров СССР, совместив его с высшей партийной должностью первого секретаря Центрального Комитета.

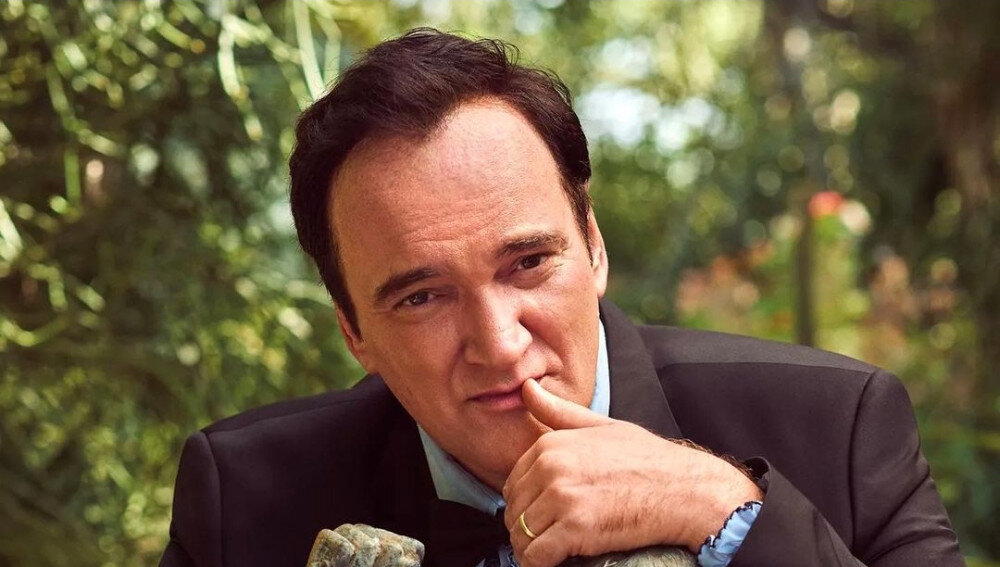

В 1963 году в американском Ноксвилле рождается Квентин Тарантино — режиссёр, фильмы которого не спутаешь ни с чьими другими.

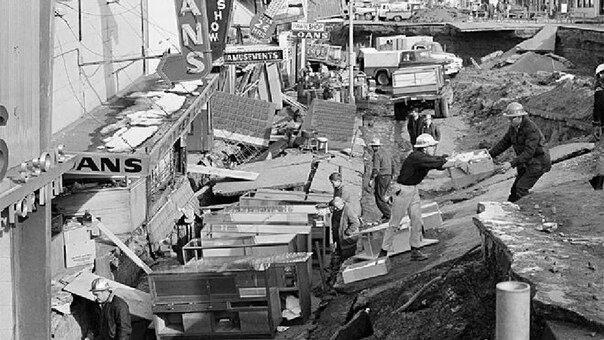

В 1964 году на центральной Аляске происходит землетрясение магнитудой 9,2 балла по шкале Рихтера. Оно длится 3 минуты 38 секунд и приводит к необратимым геологическим изменениям региона, а также к гибели 131 человека. Последующие афтершоки будут регистрировать ещё больше года.

В 1977 году в результате трагического стечения обстоятельств в аэропорту Лос-Родеос на Канарских островах происходит крупнейшая по количеству погибших (за исключением терактов 11 сентября 2001 года) катастрофа за всю историю авиации: взлетающий Boeing 747 авиакомпании KLM сталкивается с находящимся на рулёжной дорожке Boeing 747 Pan American. В результате погибают 583 человека, 61 человеку удаётся спастись.

Бонус-трек: 26 марта 2012 года исследователи из Стэнфорда опубликовали работу, в которой сообщалось об открытии антитела, способного значительно уменьшить или полностью уничтожить раковые опухоли человека, пересаженные лабораторным мышам, независимо от того, какой из семи типов рака вызвал опухоль.

До завтра.

Общая длина 91,8 см, клинок из Дрездена, рукоять и ножны из Генуи, Италия, 1687 год.

Итальянское оружие из Брешии, совмещает в себе функции стилета и пистоля. Примерная дата изготовления - конец 17 - первая половина 18 века.

Пистоль с прикладом, превращающим его в мушкетон.

Легионеры уже получали примерно в 2 раза больше, 2-3 сестерция в день или 900 в год.