Падает самолет, и есть два варианта спасателя

Когда я устал бояться, но всё ещё боюсь…

Есть такая особенность у страха — он тихий. Не всегда, конечно. Иногда он орёт, бьёт по голове и бросает в пот. Но чаще — он просто рядом. Молча. Как будто сидит где-то в углу и наблюдает. Как кот, который смотрит тебе в душу, но при этом ничего не делает.

Ты живёшь. Ты что-то решаешь, двигаешься, говоришь «да», говоришь «нет». Но где-то в фоновом режиме — он. И ты начинаешь принимать решения уже не от желания, а от страха. Не «хочу», а «а вдруг что-то пойдёт не так». Не «могу», а «лучше не рисковать». И вроде бы всё логично. Вроде бы рационально. Но только душно. Как будто ты всю жизнь дышишь через ватный фильтр. Вроде воздух есть, но не тот.

Знаешь, я часто слышу от клиентов: «Я не боюсь». А потом в разговоре вылезает: боюсь, что подумают, боюсь, что отвергнут, боюсь провала, боюсь успеха (!), боюсь ошибиться, боюсь разочаровать…

Страх — мастер маскировки. Он может выглядеть как прокрастинация, как усталость, как «просто я такой», как «не время». Он может притвориться благоразумием. Ответственностью. Рациональностью. Он может надеть маску заботы о других. «Я не для себя, я для семьи». А на деле — избегание.

Да, есть такие автоматические мысли: «Сначала надо всё продумать», «Надо подождать, пока пройдёт тревога», «Лучше не лезть, если не уверен на сто процентов». Знакомо? Это классика. Убеждения, которые кажутся логичными, но на самом деле прячут в себе страх.

Проблема не в том, что мы боимся. А в том, что мы строим жизнь вокруг этого страха.

И незаметно оказываемся в клетке. Очень комфортной. Очень продуманной. С мягкими стенами. С Wi-Fi. С графиком. Только без свободы.

И вот ты просыпаешься утром. Не потому что хочешь, а потому что «надо». Ты идёшь на работу, не потому что любишь, а потому что «стабильность». Ты общаешься не с теми, с кем хочешь, а с теми, с кем «так сложилось». Ты не делаешь шаг — потому что страшно. И это страшно признать.

Однажды ко мне пришёл человек — не буду вдаваться в детали, конфиденциальность — но он говорил: «У меня всё нормально. Работа есть, семья есть, друзья есть». А потом — пауза. И тишина. И глаза, в которых застывший вопрос: «А почему я не живу?»

Вот и вопрос. Почему? Почему мы позволяем страху рулить? Почему мы так боимся облажаться, что предпочитаем не делать вообще ничего? Почему не доверяем себе, не даём себе права ошибаться, быть неидеальными, живыми, настоящими?

Я скажу почему. Потому что где-то глубоко у нас вшито: ошибка — это провал. Ошибка — это позор. Ошибка — это катастрофа. Это детская история, когда тебя за двойку не просто ругали, а обесценивали. Когда за проявление чувств на тебя орали. Когда тебе говорили: «Сначала подумай, потом говори». И ты научился молчать. Думать долго. Не начинать. Не показываться.

И это превращается в убеждение: «Я не имею права на спонтанность», «Я не должен ошибаться», «Если я покажу себя настоящим — меня отвергнут». Это и есть дисфункциональные установки. Их много. Они не звучат в голове как лозунги. Они фонят. Искажают восприятие.

Страх делает нас узкими. Он сужает пространство до коридора. В этом коридоре нет света, но зато привычно. И безопасно. Ничего не происходит, и это кажется достижением. Но это не жизнь. Это выживание.

Что делать? Для начала — заметить. Услышать. Поймать себя на мысли: «Я сейчас чего боюсь?»

Это уже работа. Это уже осознанность.

Дальше — задать вопрос: «А что случится, если я всё-таки сделаю? Если рискну? Если покажусь?»

Ответ будет страшным. Потому что он покажет корень. Не внешнюю причину, а внутреннюю. И именно с этим корнем можно работать. Через когнитивную реструктуризацию. Через поведенческие эксперименты. Через постепенное расширение зоны безопасности. Не ломая себя. Не «прыгни в бездну» — а «пойди на шаг дальше, чем вчера».

Ты не станешь бесстрашным. И не надо. Страх — он иногда полезен. Но он не должен быть директором твоей жизни. Пусть будет советником. А рулить — тебе.

Если ты читаешь это и что-то внутри зашевелилось — не глуши это чувство. Не заливай его «потом», «надо подумать», «попозже». Потому что это и есть момент.

Ты можешь остаться в том же. А можешь попробовать иначе. Не один. С кем-то. С тем, кто умеет держать, не ломая. Видеть, не давя. Слышать, не перебивая.

Возможно, тебе нужен кто-то, кто скажет: «Я с тобой. Пока ты будешь пробовать. Пока ты будешь бояться и всё равно идти».

Я часто бываю тем, кто рядом. Не спасающим. Не тянущим. Просто рядом. Когда страшно. Когда сложно. Когда начинается жизнь.

И это можно прожить. И пройти. Без пафоса. По-настоящему.

А теперь — несколько вопросов. Если ты осмелишься на них ответить:

Будьте счастливы, друзья! Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я лично отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями.

Иногда мне хочется завести отдельный справочник на тему: "Как распознать, что психолог — не пустая говорящая башка, а реально работающий специалист?". Потому что в наше время психологов развелось как грибов после дождя. Только вот не все грибы съедобные, сами понимаете.

И вот приходит человек на терапию, садится, платит деньги, душу выворачивает — а в ответ: "И как вы по этому поводу себя чувствуете?" Или ещё лучше: десять сеансов водят за нос вокруг одной и той же обиды на маму. Результата — ноль. Только кошелёк похудел.

Я сейчас скажу то, что многим моим коллегам не понравится (ну и пусть, мне с ними детей не крестить): психолог должен помогать. Реально. Конкретно. Осязаемо. Не когда-нибудь потом в другой жизни, а здесь и сейчас. Если эффекта нет — что-то пошло не так. И это не норма.

Так что давайте без иллюзий разберемся: как понять, что психолог помогает?

Первое: вы начинаете двигаться

Да, да, именно так. Самый главный показатель хорошей работы — изменения. Не в астральном плане, не в "повышении осознанности", а в реальных делах:

Не всё сразу. Но шевеление — должно быть. Живая терапия похожа на перезагрузку системы: сначала всё глючит, но потом начинает работать быстрее и чётче.

Если спустя 5-7 встреч вы ощущаете, что всё так же киснете в своей яме — тревожный звоночек.

Второе: вы чувствуете уважение и поддержку

Хороший психолог не будет с вами сюсюкать, как с ребёнком, но и не станет вас гнобить. Он — ваш партнёр в процессе изменений. Он видит в вас личность. Он признает ваш опыт, вашу боль, ваши странности без попытки "переделать под себя".

Если вы после сессии выходите с чувством вины, стыда, неполноценности — бегите. Срочно. Психолог — это не палач. И не спасатель. Это тот, кто зажигает в вас огонь, а не выливает на вас ушат ледяной воды.

И да, иногда в терапии может быть больно. Но это должно быть похоже на вытаскивание занозы, а не на забивание гвоздей в голову.

Третье: у вас появляются новые мысли

Когда психолог работает хорошо, в вашей голове начинают рождаться идеи, которых раньше там не было. Вы вдруг начинаете смотреть на свои проблемы под другим углом. Вам приходит в голову: "А ведь можно и так..." или "А что, если попробовать по-другому?"

Это когнитивная реструктуризация в действии, друзья мои.

Новые мысли → новые эмоции → новые действия → новая жизнь.

Если же всё ваше общение с психологом сводится к бесконечному пережёвыванию старых обид и повторению одной и той же мантры "вы имеете право быть собой" — это называется топтание на месте. Дорогое, унылое и бесполезное.

Четвертое: вам становится легче, даже если больно

Хорошая терапия иногда выбивает почву из-под ног. Это

нормально.

Но даже сквозь слёзы, сквозь злость, сквозь страх вы чувствуете: движение

есть.

Приведу метафору: хорошая терапия — это как операция. Да, после неё болит. Да, страшно. Да, неприятно. Но за этим стоит выздоровление.

Плохая терапия — это как если бы вам просто давали таблетку, чтобы вы забыли о проблеме, но абсцесс внутри продолжал гнить.

Запомните: дискомфорт — окей. Чувство, что вас ломают или унижают — нет.

Пятое: психолог не делает из вас вечного клиента

Серьёзно. Если психолог намекает, что вам нужно ходить к нему "ещё пару лет", хотя проблема у вас из серии "страшно познакомиться с девушкой" — это развод на бабки.

Терапия должна иметь цель. Путь. И, желательно, финал.

Хороший психолог с самого начала говорит: "Наша задача — вот такая-то. Мы будем двигаться туда-то. В какой-то момент вы будете готовы идти сами."

А не превращать вас в пожизненного пациента с диагнозом "вечно работающий над собой".

Шестое: у вас появляется сила

Настоящая терапия даёт ощущение силы. Не за счёт того, что вас "починили", а за счёт того, что вы сами поняли, на что способны.

Вы выходите после сессии не с чувством "я бедный, меня

пожалели", а с ощущением "я справлюсь".

Даже если ещё больно. Даже если ещё страшно.

И вот это — главный показатель.

Что должно насторожить?

Давайте я прямо скажу, без купюр, что должно врубить вам сирену в голове:

Если хоть что-то из этого происходит — бегите. Психология — не секта. И не разводка.

Вопросы для саморефлексии:

Эмоциональное послесловие

Давайте будем честными. Жизнь короткая. Душа хрупкая. И если уж вы решили доверить кому-то свою внутреннюю Вселенную — делайте это с умом.

Не позволяйте никому, даже самому "умному"

специалисту, делать из вас пациента на всю жизнь.

Не верьте тем, кто продаёт вам вечную недосягаемую "осознанность",

вместо реальных изменений.

Не тратьте годы на бессмысленные разговоры о детстве, если вы уже поняли, что

время жить — сейчас.

Ваш психолог должен быть не дирижёром вашего оркестра.

Он должен быть настройщиком ваших струн, чтобы вы сами играли свою музыку.

Помните: хороший психолог помогает вам встать на ноги,

расправить плечи и идти своим путём.

А потом — отпускает вас с лёгким сердцем. И остаётся в вашей жизни доброй

памятью, а не тяжёлым якорем.

Так что, если чувствуете, что терапия вам помогает —

замечательно. Работайте дальше.

А если нет — не бойтесь менять специалиста. Вы никому не обязаны.

Вы должны только одному человеку в этом мире: себе.

Будьте счастливы друзья!

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я лично отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями.

Да-да, именно так: не просто клюнул, а чтобы с мясом, с дымом, чтобы аж заискрило. Почему, спрашивается, мы не начинаем меняться, пока не припекло? Пока не обвалилась жизнь, пока не ушёл партнёр, пока не посадили печень или не уволили с работы. Что за мазохистический инстинкт заставляет нас ждать до последнего? А ведь это не просто лень. Это — стратегия. И весьма разрушительная.

Иногда ко мне приходит клиент, и на первый взгляд — нормальный, умный, с интеллектом, с самоиронией. А жить не может. Загнанный, тревожный, всё откладывает. Я спрашиваю: "А когда вы поняли, что пора что-то менять?" И в ответ — классика жанра: "Когда уже стало совсем невмоготу". Вот этот момент — "совсем невмоготу" — и есть тот самый петух. Горячий, с характером.

Но почему мы без него — как будто глухие, слепые, немые? Почему пока петух не устроит салют в районе копчика, мы валяемся в своём болоте, притворяясь, что это спа-процедура?

Потому что... Страх. Потому что иллюзия контроля. Потому что надежда на чудо. Потому что привычка к страданию — это тоже стратегия. Знакомая. Предсказуемая. И, чёрт возьми, комфортная. Даже если это ад. Главное — свой, домашний, уютный.

А теперь по пунктам. С точки зрения КПТ.

Первая ловушка: катастрофизация будущего. Мозг рисует апокалипсис. "Если я начну меняться — всё рухнет. Я не справлюсь. Будет ещё хуже". Ну да, конечно. А то сейчас прям Эдемский сад и массаж шейно-воротниковой зоны. Мысли уровня "если я уволюсь с этой работы, я останусь на улице и умру под забором" — классика. Это автоматическая мысль. А автоматические мысли — лгут. И ты это знаешь.

Вторая ловушка: избегание. Не хочешь чувствовать тревогу — не начинаешь новое. Не хочешь сталкиваться с болью — не расстаёшься. Не хочешь оказаться в неопределённости — держишься за привычное. Даже если это привычное тебя душит. КПТ это называет избегающее поведение. Ты не выбираешь лучшее — ты просто бежишь от страха. Как загнанный зверь, в клетку, но зато в знакомую.

Третья ловушка: дисфункциональные убеждения. "Я должен быть сильным. Я не должен жаловаться. Надо терпеть. Это всё ерунда, у других хуже". Ну и что? Ты сейчас страдаешь. И что, тебя должно утешить, что кто-то где-то страдает ещё сильнее? Так себе логика. Это всё когнитивные искажения. Ложные правила. Их нужно раскалывать. С криком и танцем, если надо.

Но есть и четвёртый фактор. Самый коварный. Смысл страдания. Страдание даёт тебе чувство значимости. "Я борюсь. Я терплю. Я мученик. Я хороший". Неприятно? Да. Правда? Тоже да.

Мы вшиваем страдание в свою идентичность. Как будто быть счастливыми — это не по-настоящему. Не заслужено. Как будто счастье — это роскошь для других. А нам — по чести — только пот, кровь и слёзы.

И пока не случается жёсткий триггер — петух, пожар, кризис — мы не видим смысла в изменениях. Потому что привычный уровень страдания становится нормой. Фоном. Бытовой депрессией. Хронической усталостью. "Ну у всех так. Это жизнь."

Нет, мать её. Это не жизнь. Это дрейф в никуда.

Так как же выбраться?

Во-первых — осознанность. Лови автоматические мысли. Ставь их под сомнение. Выписывай. Работай с ними. Это не просто мысли — это твоя внутренняя пропаганда. Переписывай сценарий.

Во-вторых — поведенческие шаги. Маленькие. Но каждый день. Не жди мотивации. Действие рождает мотивацию, а не наоборот. Иди в страх. Проводи поведенческие эксперименты. Пиши: "Если я скажу 'нет' начальнику, то он уволит меня" — и пробуй сказать "нет". Проверь. Почувствуй. Запиши результат. Это и есть реструктуризация. Не теория — практика.

В-третьих — разреши себе быть живым. Слабым. Ошибающимся. Несовершенным. Отпусти убеждения, которые держат тебя в клетке. Твоя ценность — не в страдании. Не в терпении. А в честности. В осознанности. В выборе.

И, наконец, главное — не жди петуха. Не дожидайся развала. Не жди, пока тело сломается, пока отношения сгорят, пока жизнь обвалится под тобой. Изменения возможны ДО. Просто они сложнее. Потому что требуют силы, а не отчаяния.

Если ты сейчас читаешь это — значит, часть тебя уже проснулась. Уже не хочет жить по-старому. Используй этот импульс. Иначе — снова заснёшь. До следующего клюва в задницу.

Пару вопросов тебе, на дорожку:

Не жди чуда. Будь чудом. Прямо сейчас. Да, страшно. Но и по-другому уже нельзя.

Будьте счастливы друзья!

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями. Так же в канале, вы можете договориться об индивидуальной консультации.

Сколько бы вы ни лечили свой невроз — десять лет, двадцать, хоть всю жизнь — пока вы не поменяете способ своего поведения, ни-че-го не изменится. Хотите правду? Вот она. Вы можете плавать в антидепрессантах, как в тёплой ванной, пока не посинеете. Но если вы не вылезете из этой ванны и не начнёте действовать иначе — вы просто сваритесь.

А теперь внимательно. Потому что сейчас я скажу то, что вам, возможно, не понравится, но точно стоит услышать.

Невроз — это подвешенное состояние. Это адский внутренний конфликт между “принять” и “изменить”.

Ни туда, ни сюда. Как будто вы стоите на платформе, поезд уже гудит, а вы всё: «А вдруг не тот? А вдруг не туда? А вдруг я зря?». И стоите. И так годами, десятилетиями. А ресурсы — ваши силы, время, внимание, энергия — вытекают как вода из дырявого ведра.

Вот в этом и есть вся суть: вам не нравится ситуация. Ну и? Дальше-то что?

У вас, по факту, всего три варианта:

1. Принять её.

2. Изменить её.

3. Или — добро пожаловать в невроз. В бесконечный повтор одной и той же душераздирающей мысли: «Я не могу с этим жить. Но и без этого — тоже не могу».

Центральная драма невроза — невозможность сделать выбор. Выбор, который требует мужества, а не знаний. Решительности, а не дополнительной информации.

А теперь давайте ближе к телу — то есть к примерам.

Вот женщина. Умная, с потенциалом, всё при ней. Но работает на работе, которую тихо ненавидит. Она мечтает о чём-то большем, но... страшно. Уйдёт — вдруг останется без денег. Останется — чувствует, как тухнет. И всё, она застревает между. Работает — но с тоской. Мечтает — но без движения. Это и есть невроз. Это и есть то, что вас изматывает.

Что делает когнитивно-поведенческий терапевт? Он не делает вам массаж ушей. Он берёт ваши мысли и проверяет их на вшивость. Прямо. Жёстко. «Ты правда не можешь уйти? Или ты боишься неизвестности и поэтому всё обставляешь как "рациональный выбор"?». Он помогает сформулировать честный план. Ты остаёшься на работе, но параллельно разрабатываешь путь к другой. Или ты увольняешься, берёшь на себя риск и живёшь в условиях, где твоё «хочу» важнее страха.

Или вот ещё круче. Женщина живёт с абьюзером. Он орёт, бьёт, унижает, изменяет. Она страдает, жалуется, плачет — но остаётся. Почему? Потому что страшно уйти. Потому что «а как я одна», «а вдруг пожалею», «а вдруг он изменится»...И вот она снова — та же самая петля: я не принимаю, но и не ухожу. Это чистый невроз.

Работа терапевта здесь — не в том, чтобы посочувствовать, а в том, чтобы показать: «Смотри, вот твои установки. Вот твои когнитивные искажения. Вот как ты себя залипаешь в состоянии "между"».

А дальше — на выбор:

Или ты принимаешь и говоришь: «Да, он вот такой. Я выбираю остаться, потому что люблю».

Но тогда — прекращай ныть. Не жалуйся. Это — твой выбор. Прими его.

Или — берёшь ответственность, идёшь через страх, и выходишь. Меняешь. Действуешь.

Понимаешь, куда я веду?

Невроз не уходит сам. Его не вылечить таблеткой. Он уходит только тогда, когда ты начинаешь делать выбор. И не просто делать — а следовать ему. До конца.Пока ты висишь в «не знаю», «поживу пока так», «мне надо подумать» — ты не живёшь. Ты тратишь свою жизнь на бесконечные размышления. Ты как яндекс браузер с 83 вкладками — и каждая жрёт оперативку.

Запомни: делать выбор — это не роскошь, это гигиена психики.

А избегать выбора — это способ заболеть.

Теперь вопросы, которые я бы задал себе, оказавшись в подобной точке подвешенности:

- Какую ситуацию в моей жизни я “не могу” ни принять, ни изменить? Что за неё держит?- Какие убеждения мешают мне сделать выбор? Кто мне их внушил? Я сам бы так сказал своему другу?

- Что я теряю, откладывая выбор? А что могу получить, если наконец решусь?

- Могу ли я сделать шаг, который хоть немного сдвинет ситуацию — и станет моим “тестом реальности”?Будьте честны с собой. Это уже половина терапии.

Будьте счастливы друзья!

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями. Так же в канале, вы можете договориться об индивидуальной консультации.

Вы живёте вместе уже не первый год. Многое пережили. Близость, быт, привычки, воспоминания, даже любовь. Всё вроде бы хорошо — и вдруг, в какой-то момент, один из вас озвучивает: «Я хочу ребёнка».

А другой в ответ: «Я — нет. И обсуждать это не хочу».

Занавес.

Это не просто расхождение во взглядах на отпуск или интерьер. Это — лобовое столкновение двух разных жизненных маршрутов. Одному нужно продолжение, новизна, взросление, глубокий смысл — а другому хочется стабильности, покоя, либо уже был опыт, после которого идти туда больше не хочется. И тогда начинается… тишина. Или агрессия. Или избегание. Или беспомощная надежда, что «пройдёт», «передумает», «созреет».

Но не проходит. И не зреет.

Что делать?

1. Это не просто конфликт. Это дилемма.А дилемма отличается от конфликта тем, что тут нет компромисса. Вы не можете «немного завести ребёнка» или «чуть-чуть отказаться». Это либо есть, либо нет. Всё. Никаких полутонов. У всех — один срок жизни. У всех — ограниченное окно возможностей.

Если вы хотите детей — это не просто каприз. Это ваша личная потребность, часть вашей идентичности, внутренний вектор. И он не сотрётся от «логики» или «любви к партнёру». Он останется. А если останется, а реализован не будет — обернётся болью. Обида на партнёра, на себя, на жизнь. Это не «возможно». Это — неизбежно.

А теперь с другой стороны. Человек, который не хочет детей — не обязательно эгоист или инфантил. Часто за этим решением стоит серьёзный опыт: неудачный брак, страх ответственности, психическая усталость, особенности личности. Он имеет право не хотеть. Как и вы — иметь право хотеть.

Но вы оба не имеете права на одну и ту же жизнь, если ваши маршруты разошлись в противоположные стороны.

2. Отказ обсуждать — это уже решение. Когда партнёр говорит: «Я не хочу даже говорить об этом», — это не позиция «я не знаю». Это жёсткий отказ от диалога. А отказ от диалога — это вторая форма разрыва. Не официального, но эмоционального.

Любые отношения держатся на способности говорить. О больном. О важном. О будущем. И если партнёр уходит от этих разговоров, если при попытке обсудить начинает грубить, закрываться, игнорировать — это уже не просто «разница взглядов». Это — игнорирование вашей личности как субъекта с правом на желания и чувства.

Такое поведение — это не любовь. Это сожительство.

3. Почему люди остаются? Вот пара классических мыслей, которые держат людей в отношениях, где их базовые ценности не совпадают:

Каждая из этих мыслей — понятна. И в какой-то мере верна. Но вместе они складываются в паттерн самообмана. В жизни есть один жутковатый факт: всё, что вы вложили в тупиковую ситуацию, — уже невозвратно. И чем дольше ждёте, тем больше теряете.

И пока вы ждёте, мечтая, что «передумает», ваше окно возможностей для родительства сужается. А иногда — закрывается совсем. И тут встаёт вопрос: Готов(а) ли я предать свою мечту ради надежды, которая не питается фактами?

4. Тест на правду: заглянуть в своё будущее Представьте два сценария:

Теперь главный вопрос: где вам легче дышится? Где больше боли — но больше правды?

Если честный ответ — во втором сценарии, то, скорее всего, вы уже знаете, что делать.

5. А если «он/она передумает»? Ну, вдруг. Через год. Два. Ладно, пусть пять.

А вы готовы провести пять лет в режиме ожидания? Готовы жить как на скамейке запасных своей жизни?

Проблема в том, что ожидание часто убивает больше, чем отказ. Оно превращает человека в тень. В "ждуна". И чем дольше человек ждёт, тем меньше он действует. А значит — уменьшается вероятность и найти того, кто хочет того же. Вы тратите время, энергию, себя.

И знаете, что обиднее всего? Что даже если он/она "передумает", то вы можете быть уже другим человеком. Перегоревшим. Уставшим. Обозлённым. И это уже будет не радость, а тихая обида.

6. Что делать, если вы на распутье? Вот конкретные шаги, основанные на когнитивно-поведенческом подходе:

1. Напишите себе письмо из будущего. Представьте, что вам 45. Вы всё-таки остались. И ребёнка так и не завели. О чём вы сожалеете? Какие чувства возникают? Это будет разговор с собой, которого вам не хватает.

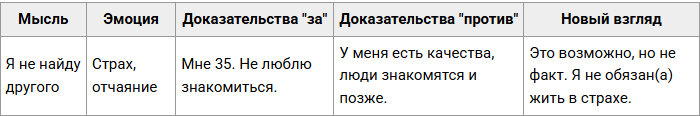

2. Составьте таблицу “Что я думаю — и насколько это правда?”

3. Попробуйте честный диалог с партнёром. Один раз. Без ультиматумов. Сформулируйте: «Мне важно понять, есть ли у нас общее будущее. Я хочу ребёнка. Ты — нет. Мы можем об этом поговорить? Или это закрытая тема?»

Если это вежливо, честно, без давления — и в ответ всё равно грубость, тишина или холод — это знак. Не временный. Стратегический.

4. Пропишите свой план “жизни без него/неё”. Честно. С болью. С одиночеством. Но с возможностями. День за днём. Где жить? С кем говорить? Что искать? Это — не приговор. Это — сценарий. И он может быть не менее живой, чем тот, где вы «всё терпите».

7. Последний и главный вопрос: Если ничего не изменится — готов(а) ли я остаться в этом на следующие 10 лет? Если ответ — нет, тогда каждый следующий день — это добровольное предательство себя. И рано или поздно вы начнёте ненавидеть и себя, и партнёра, и саму жизнь.

Это не статья о том, как "переубедить" партнёра. Это статья о том, как не забыть себя.

Вы имеете право хотеть ребёнка. Имеете право не хотеть. Но вы не имеете права заставлять другого — и не обязаны терпеть, когда заставляют вас.

Любовь — не волшебная сила, стирающая все противоречия. Иногда любовь заканчивается не потому, что чувства ушли, а потому, что маршруты стали несовместимыми.

Это больно. Это несправедливо. Это жизнь.

Но и это можно пережить. С достоинством. С честностью. С верой в себя.

Вопросы для самопроверки:

Будьте честны с собой.

И будьте счастливы друзья!

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями. Так же в канале, вы можете договориться об индивидуальной консультации.

Да-да, ты не ослышался. Страдание — не как случайная болячка, не как побочный эффект от жизни в 21 веке, а как выстроенная, выстраданная, вылизанная стратегия. Целая жизненная философия с четкими ритуалами и мрачным свечением вокруг. Как будто вместо логотипа у нас на футболке — надпись: «Мне норм, я страдаю». И, как бы это ни звучало, черт возьми, в этом есть система. Логика. Смысл. Правда жизни.

Я не с потолка беру. Я слушаю чужую боль по десять часов в день, и нет, я не отупел — наоборот. Мозг обострился, как у сапёра на минном поле. И знаешь, что я вижу снова и снова? Не просто боль. А гордость за неё. Как будто чем сильнее страдаешь — тем больше права имеешь на существование. На голос. На внимание. На любовь. Как будто страдание — это валюта. И мы в неё всё вложили. Под ноль.

Не веришь? Вспомни фразы: «Ты не знаешь, каково это…», «У меня было хуже…», «Ты ещё легко отделался». Олимпиады боли. Первое место — кто больше натерпелся. Победитель получает печеньку. Или лайк в соцсетях. Или — везёт же — сочувствие. Эмпатия в рассрочку. И вот человек сидит, весь из себя сложный, многослойный, как лук… и плачет тоже, как лук. Потому что без этой боли он — как будто не он.

Страдание — как привычка. Как утренний кофе. Горький, с пенкой обиды. И мы его пьем не потому что хотим — а потому что так надо. Потому что мама страдала. Потому что папа страдал молча, как танк. Потому что бабушка с дедушкой и вовсе молчали, только взглядом передавали эстафету. И мы такие: «Окей, я понял. Это и есть жизнь». Нифига.

Иногда мне кажется, что если бы человеку дали выбор — стать счастливым, но неизвестным, или страдать, но чтобы все знали — выберет второе. Потому что страдание легитимизирует. Оно как паспорт: без него — ты никто. А с ним — ты герой. Мученик. Жертва. Ну или хотя бы "бедняжка". Неудобно, конечно. Но работает всегда.

В терапевтическом кресле я вижу это ежедневно. Люди часто приходят не избавляться от боли. Они приходят, чтобы кто-то удостоверил: да, ты имеешь право страдать. И только потом, может быть, через много недель, они начинают задумываться: а что, если можно жить иначе? Не через боль? И тут — ступор. Потому что иначе — это незнакомо. Это страшно. Это как прыгнуть в воду, не умея плавать, но уже сто лет простояв у берега, дрожа, но гордо.

Мы боимся не боли. Мы боимся пустоты, которая останется, если боль уйдёт. Потому что если нет страдания — то кто я? Что я? Что мне делать? Чем себя занять? Как жить в этом бесконечно неопределённом, нелепом, чудовищно красивом мире?

А мир — он ведь не даёт инструкций. Он как IKEA без гайки и шестигранника. Разбирайся сам. А страдание — оно хоть и неприятное, зато понятное. Уютно знакомое. Привычное, как старая куртка, которая колет, но она же моя.

И ведь страдание — оно не просто чувство. Это целая система взглядов. Оно говорит: «Ты не виноват». Оно говорит: «Не надо рисковать». Оно шепчет: «Зачем тебе меняться, если всё равно ничего не получится?» А ты такой: «Ну да, логично». И всё. Пошёл по кругу. В замкнутый, как петля, сценарий.

Вот тут и включается КПТ. Моя любимая грубая, честная, не дающая спрятаться подушечка правды ))). И я спрашиваю: а что ты получаешь, когда страдаешь? Какие бонусы? Привилегии? Избегаешь ответственности? Получаешь внимание? Чувствуешь себя живым?

В 99% случаев человек сначала обижается (инфантилизм всегда рядом). Потом думает. Потом плачет. Потому что страшно. Потому что это как вытащить иглу, на которой держалась вся конструкция личности. И вот оно — освобождение. Но за ним — пустота. А за пустотой — возможность. А возможность — это выбор. А выбор — это свобода. А свобода — это… ну, ты понял. Не все к ней готовы.

И вот ты стоишь перед этой дверью. За ней — мир без страдания. Мир, где можно ошибаться, радоваться, двигаться, падать, снова вставать. Но чтоб туда войти — надо отпустить боль. Не предать. Не забыть. А просто — отпустить как инструмент, который уже не нужен.

В терапии это очень конкретные вещи. Мы учимся замечать автоматические мысли: «я ничтожество», «со мной что-то не так», «я всегда всё порчу» «все так живут», . И мы учим человека задавать вопрос: а правда ли это? Есть ли доказательства? Есть ли альтернатива? Мы распутываем эти клубки когнитивных искажений, как старую проволоку. По сантиметру. По миллиметру. Потому что именно там прячется свобода — не в великих инсайтах, а в этих маленьких, скучных, но мощных шагах.

Страдание — это не зло. Оно — сигнал. Оно как лампочка на приборной панели: что-то не в порядке. Но если ты вместо ремонта просто заклеишь её изолентой — лампочка не исчезнет. Так и со страданием. Пока не поймёшь, что оно говорит — оно будет говорить громче. И громче. И громче. Пока не оглохнешь.

Так вот, что я хочу сказать. Пора развенчивать культ страдания. Оно не делает нас глубже. Оно не делает нас лучше. Оно просто делает нас — уставшими. И я, знаешь, устал быть свидетелем того, как умные, чуткие, красивые люди годами живут не свою жизнь — потому что боятся вылезти из кокона боли. Из этой уютной, обшарпанной, но родной темницы.

Выход есть. И он начинается с честного вопроса:

•Что я реально получаю от этого страдания?

•Чего мне действительно хочется, но я не позволяю себе?

•Что я боюсь потерять, если вдруг стану счастливым?

•Кто я без своей боли?

Эти вопросы — как ломик в бетон. Не с первого раза, не с третьего. Но однажды треснет. И ты увидишь свет. Не религиозный. Не голливудский. А самый простой — свой. Живой. Настоящий.

А пока — можно просто начать с наблюдения. Как часто ты рассказываешь о своих проблемах? Как часто ты "тянешь одеяло страдания" на себя? Как часто используешь боль как алиби, чтобы не жить?

Это не упрёк. Это приглашение. Потому что ты достоин другой жизни. Без драмы. Без вечной скорби на лице. Без этих внутренних сериалов в 1224 серии.

Ты можешь жить. Не страдать — жить. Сложно? Да. Возможно? Абсолютно.

Ну и если уж страдать — то с юмором. С иронией. С осознанием. Страдание без осознания — это саморазрушение. Страдание с осознанием — это топливо. Главное — не жечь себя этим топливом, а направить в движение.

Так что вот так. Пироги, говоришь (голосом товарища Сухова)? Ага. Только теперь, может быть, без горечи. Или хотя бы с сахаром.

Будьте счастливы друзья!

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями. Так же в канале, вы можете договориться об индивидуальной консультации.

Знаете, сегодня пятница и я сижу прямо сейчас с чашкой кофе, смотрю в окно на этот прекрасный мартовский день, и думаю: а ведь счастье — это такая штука, которую не купишь в магазине за углом. Оно не приходит с доставкой, как суши, и не падает с неба, как дождь. Оно, черт возьми, требует работы! И я, как человек, который половину жизни копаюсь в душах людей (и в своей тоже, да-да, не без этого), могу сказать: есть шаги, которые реально работают. Я лично их прошел. Не все сразу, не без синяков и шишек, но прошел. И сегодня я вам расскажу про свои семь шагов к счастью. Не как какой-то гуру с горы, а как обычный мужик, который иногда ржет над собой в зеркале и знает, что жизнь — это не всегда радуга и единороги.

Первый шаг был самый сложный — я перестал врать себе. Ох, как же я любил себя обманывать! "Ну, это нормально, что я занимаюсь тем, что мне не нравится". Или "да ладно, я в порядке, просто устал, это не депрессия". Ага, конечно. Пока в один прекрасный день я не посмотрел на себя и не сказал: "Слушай, хватит этого, жизнь одна". Это было как холодный душ — бодрит, но сначала хочется орать. Я начал спрашивать себя: чего я хочу на самом деле? Не мама, не начальник, не сосед с его вечным "а вот я бы…". Я. И знаете, это страшно — услышать себя. Но без этого шага дальше никуда.

Второй шаг — я научился говорить "нет". О, это был цирк с конями! Я раньше был тем парнем, который соглашался на все: помочь другу с переездом в выходной, выслушать нытье коллеги в три часа ночи, взять лишнюю смену, потому что "ну кто-то же должен". А потом я понял: я не должен всем подряд. "Нет" — это не грубость, это не эгоизм. Это как поставить кислородную маску сначала на себя, а потом на ребенка, как в самолете. Если я сам задыхаюсь, как я помогу другим? Первый раз, когда я сказал "нет" своему родственнику, у меня руки тряслись. Но потом — свобода! И счастье, черт возьми.

Третий шаг — я перестал сравнивать себя с другими. Ну вот серьезно, это же бесконечный забег в никуда! У Пети крутая тачка, у Маши идеальная фигура, а Вася в 30 лет уже миллионер. А я что? А я сижу тут со своим Выготским и думаю, что я лузер. Пока до меня не дошло: моя жизнь — это не их жизнь. У меня свои победы. Я, например, однажды научился класть плитку в своем дворе, которую не стыдно людям показать. Или вот, полностью перестал употреблять алкоголь, вот совсем, так захотелось мне, потому что я четко понял, что любая доза спиртного снижает ясность моего сознания, а это мой инструмент, который должен всегда быть острым как лезвие клинка (такая уж у меня работа) — и выжил! Это мои маленькие шаги, и они мои. Сравнение — это воровство своего счастья у себя же, и я его выгнал за дверь.

Четвертый шаг — я научился просить о помощи. Ох, как же я ненавидел это раньше! Я ж мужик, я сам, я справлюсь. Пока не свалился однажды с таким выгоранием, что три дня из кровати встать не мог. И вот тогда я позвонил коллеге и сказал: "Слушай, мне хреново, поговори со мной". А потом пошел к нему же — да, я сам психолог, но и мне нужен был кто-то со стороны. И знаете, это совсем не слабость. Это сила — признать, что тебе нужен другой человек, и что сам ты уже не вывозишь. Мы не роботы, мы живые. И счастье иногда приходит через руку, протянутую тебе в ответ.

Пятый шаг — я нашел, ради чего встаю по утрам. Не сразу, не с фанфарами. Это было тихо, почти незаметно и достаточно долго. Я вдруг понял, что мне нравится писать такие вот тексты, как этот. Или гулять с собакой и смотреть, как она носится за палкой, будто это смысл ее жизни. Или пить кофе и думать о том, как я могу помочь кому-то одним разговором. Это не "миссия человечества", не пафос. Это просто то, что зажигает искру внутри меня. И когда она есть, даже серый день не такой уж серый. Это дает силу радоваться каждому своему дню.

Шестой шаг — я научился смеяться над собой. Вот это было открытие! Я раньше воспринимал свои косяки как трагедию вселенского масштаба. Забыл про встречу — все, я идиот. Сказал что-то не то — конец света. А потом я начал ржать. Ну серьезно, это же смешно — я однажды вышел из дома в тапках вместо кроссовок, потому что задумался о смысле жизни ))). Или пролил кофе на рубашку, за секунду перед видео-звонком и провел его, изображая что "все ок". Самоирония — это как броня: она не убирает проблемы, но делает их восприятие легче, а меня счастливее.

Седьмой шаг — я отпустил то, что не могу контролировать. Это было как выдох после долгого ныряния. Погода, пробки, что обо мне думают другие, сколько лайков наберет мой текст — да плевать! Я не бог, я не супермен. Я могу только делать свое дело, а остальное — не моя зона, не-мо-я! И когда я это принял, внутри стало так спокойно… Это и есть счастье — не война с миром, а мир с самим собой.

Вот такие мои личные семь шагов (их с каждым днем все больше, но я захотел выделить именно эти). Не идеальные, не универсальные, но мои. И знаете, я иногда думаю: а что, если бы я еще раньше поговорил с кем-то, кто помог бы мне это все разложить по полочкам? Но я точно знаю, что сожалеть о том, что было сделано или не сделано, как минимум пустая трата моего личного времени, которое я сейчас умею распределять более эффективно и с большей пользой для себя ))). Да, это было более 20 лет назад, но эти шаги поменяли в моей жизни абсолютно все. И я с огромной благодарностью их вспоминаю, с тех пор я каждый день нахожу доказательство того, что все начинается с нас самих, и все находится внутри нас, главное захотеть это увидеть, и начать действовать.

Будьте счастливы друзья.

Мой телеграмм-канал: https://t.me/mir_kpt где я отвечаю на ваши вопросы, провожу бесплатные консультации и делюсь своими мыслями. Так же в канале, вы можете договориться об индивидуальной консультации.

У меня был опыт с разными производителями. Дремучий и тяжёлый Acer с аналоговым колёсиком управления громкостью и разъёмом ExpressCard; здоровенный пластмассовый 17-й дюймовый HP, похожий своей гибкостью на лист фанеры; полуметаллический Asus, на который я однажды упал; корпоративный MacBook Air 2013, который безбожно тупил в 2018 году; лимитированный MSI Valhalla, корпус которого был столь же красив, сколь и безалаберно спроектирован и собран. И почти у всех ноутбуков были схожие проблемы: тонна предустановленного ПО и отвратительная ремонтопригодность. Даже недешёвый MSI, который в лучших традициях примитивного Китая ставит нежные пластиковые защёлки на днище.

И здесь на сцену выходит Razer. Раньше я никогда их ноутбуки не рассматривал для покупки: они были просто-напросто не по карману. А их периферийные устройства... Знакомство началось и закончилось на наушниках: я не заядлый игрок, мне больше нравится слушать музыку, чем особо глубокий звук шагов (-_-), а их устройства как-будто заточены только под игры. "От геймеров для геймеров" — слоган, который меня с той поры скорее отталкивал.

Намучившись с драйверами и софтом от MSI (MSI GE66 Valhalla Edition), я начал подыскивать себе новое устройство. И оказалось, что каждый первый ноутбук имеет те же проблемы: сборка "на разок" и родной софт разной степени корявости. Поэтому, когда я на Reddit наткнулся на чью-то рекомендацию, мол, "у Razer всего одна софтина, а сборка похожа на мак", я начал более подробно курить эту тему. И это привело меня к покупке Razer Blade 15 Advanced 2022.

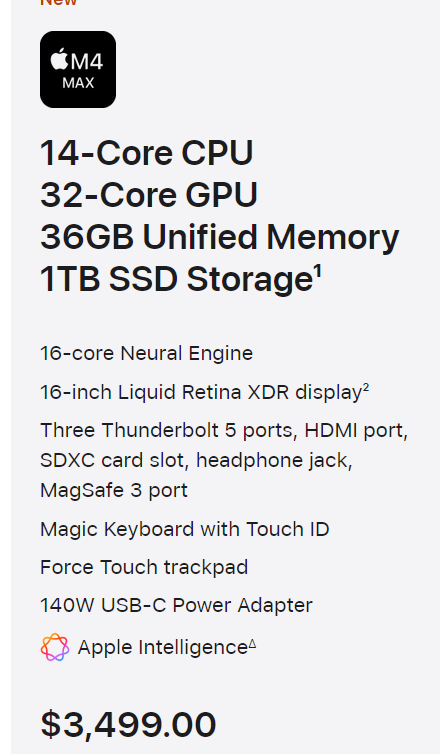

Покупать сразу свежую версию из 2024 года я не хотел по единственной причине: цена свыше 300 тыс. рублей за устройство от производителя, в котором я не уверен, для меня пока что высоковата. Почему не MacBook, тем более можно найти подержаный?

Там прикольная сборка, но они хороши в своей экосистеме устройств, и программно мне не нравятся. Не нравится их дизайн системы, эти хоткеи, да даже кнопки "Свернуть/Развернуть/Закрыть" с левой стороны окошка. Год с этим проработал, но так и не смог привыкнуть, пробовать снова пока нет желания, а купить MacBook ради использования его с Windows... Зачем? MacOS гораздо лучше оптимизирована для работы на их железе. Плюс хоть немного, но я играю, а MacBook — это всё ещё не про игры. А современный мак, который потянет рендер тяжёлой сцены или работу — вещь тоже недешёвая.

В итоге с Razer я получил то, что хотел: из стороннего ПО у меня установлен только Synapse, и его повседневную работу считаю вполне адекватной; корпус — full metal, а разборка для замены плашек памяти сводится к откручиванию всего 6 винтов. И никаких дурацких пластмассовых защёлок!

Само устройство сравнительно лёгкое для своей начинки (около 2 кг) и почти плоское, никакие дизайнерские геймерские треугольники и овалы из него не торчат. Кстати, избыточных световых пятен у него тоже нет: логотип на крышке да подсветка клавиатуры.

Я не исключаю, что какой-то части аудитории всё это RGB-мракобесие действительно нужно: продажи игровых ноутбуков и их дизайн говорят сами за себя. Но мне это напоминает заниженные тонированные тазы со спойлером и стробящими стоп-сигналами.

Если моим следующим устройством будет Razer, то только в сером варианте Mercury Edition: чёрный цвет универсален, но я предвижу на нём серебристые росчерки случайных царапин, и он постоянно выглядит залапанным. Из-за последнего супруга регулярно видит, что с ноутбуком у меня близких контактов гораздо больше, чем с ней. А это чревато последствиями в долгосрочной перспективе... Также разработчики немного перестарались с магнитами: крышка закрывается настолько сильно, что открыть её одной рукой не так уж и легко. Хотя при открывании одной рукой ноут не подпрыгивает.

Ещё к минусам можно отнести цену. Свежий Razer Blade 16 (2024) обойдётся в 2300 долларов. А учитывая то, что теперь это вдвойне "санкционочка" (фирма Razer и до 2022 года ноутбуки в России официально не продавала, поправьте, если ошибаюсь), цены в рублях на него не порадуют. Перекупы смело лепят на него ценники и в 300, и в 500 тыс. деревянных. По этой же причине в случае поломки придётся раскошелиться.

Если вы подбираете мощный ноутбук с минималистичным и строгим дизайном, с хорошей ремонтопригодностью и не перегруженный лишним софтом - обратите внимание на это устройство хотя бы из интереса. Если у вас есть желание поделиться впечатлениями от модели, которую считаете лучшей - добро пожаловать в комментарии. Или же с любопытством прочитаю ваш обзор.

Всем

здравствовать!

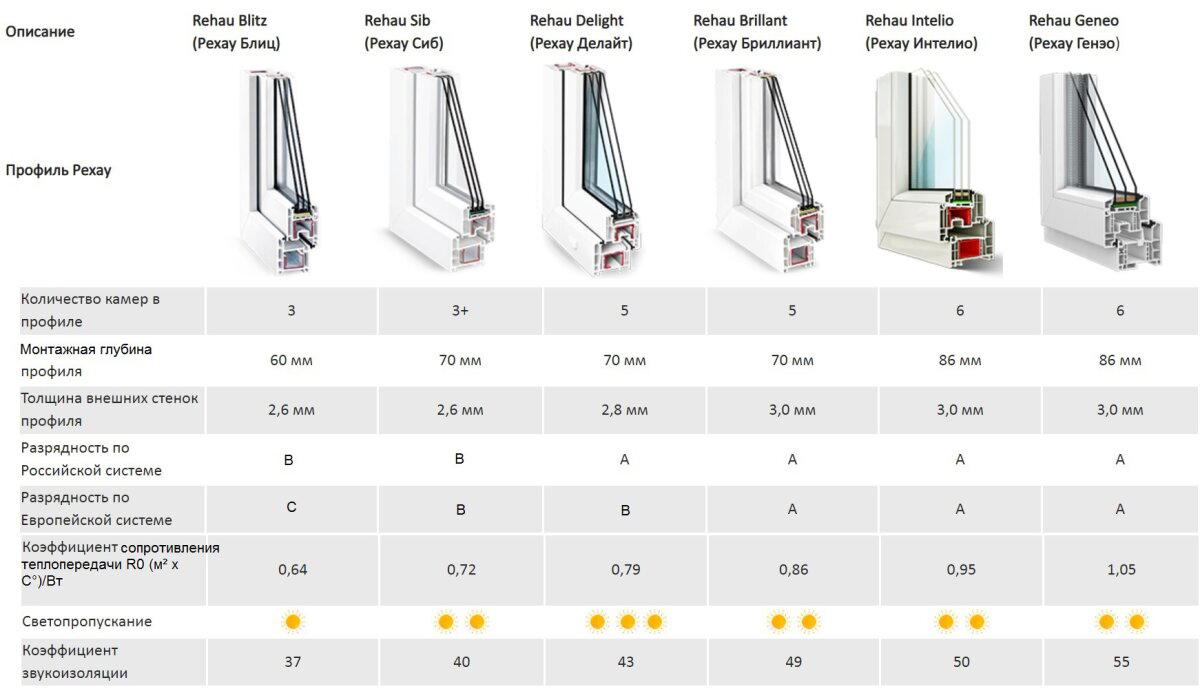

Продолжаю отвечать на вопросы уважаемых вомбатов. Сегодня предлагаю обсудить

вопрос выбора профиля. UrmasTormas в своём комментарии задал вопрос "при

производстве окон в ПВХ стали мел добавлять и от него окна и подоконники стали

ломкие и хрупкие и боятся ультрафиолета. Как при покупке окна обрести

уверенность, что окно прослужит долго а подоконники не сломаются, есть какие

ГОСТы на профиль или возможность узнать процентный состав присадок в смоле?"

По поводу добавления мела в ПВХ профиль. К сожалению, в ГОСТе регламентируются только механические свойства профиля и его геометрические параметры, состав же никак не оговаривается. Поэтому производители вправе менять количество добавок по своему усмотрению в том числе и количество мела. Это удел недобросовестных или малоизвестных производителей профиля, именно производителей (те, кто производят профиль), а не переработчиков (те, кто изготавливают изделия из этого профиля). Конечно, мел применяется не простой, а гидрофобный и он нужен для улучшения процесса прохождения химических реакций при производстве. В классическом "рецепте", его доля 5-10 частей. Однако, малоизвестные компании для того, чтобы отхватить себе часть рынка сбыта, увеличивают долю мела до 40 частей, ведь это уменьшает стоимость профиля, но приводит к тому, что он становится хрупким, особенно в морозы и его срок службы сокращается. Поэтому, единственным надёжным способом приобрести качественный профиль остаётся выбор торговых марок, которые существуют уже давно и зарекомендовали себя как надёжные производители. Разумеется, профиль таких компаний будет стоить дороже, но и прослужит он дольше. Согласитесь, будет совсем неприятно, когда в тридцатиградусный мороз треснет сварной шов у дешёвой створки, потому, что вы случайно ей хлопнули сильнее, чем обычно.

В качестве примера, а не в целях рекламы приведу список надёжных

производителей профиля для ПВХ конструкций: Schüco (Шуко) – Германия, стоит

дорого, но своих денег стоит; Rehau(Рехау) – изначально Германия, теперь всё

производится в РФ; VEKA (Века) – дочка немецкого концерна, производится

в РФ; KBE (КБЕ) – тоже обрусевший

немец, считается эталонным, хотя толщина стенок тоньше, чем у других производителей; Exprof (Экспроф) – изначально российский производитель,

хорошо себя зарекомендовал.

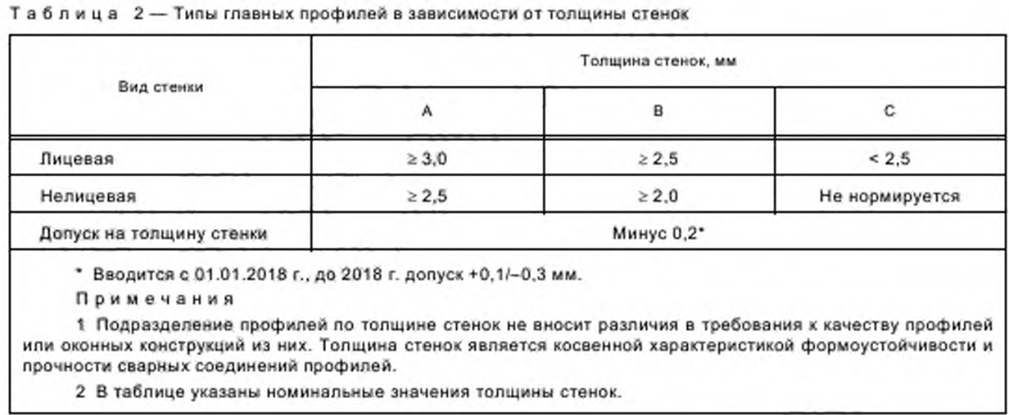

Помимо выбора торговой марки следует обращать внимание и на тип профиля,

количество камер, а так же на какие условия эксплуатации он рассчитан. Т.е. он

должен соответствовать климатической зоне, в которой планируется его

эксплуатация. Например, в южных регионах можно устанавливать конструкции из

трёхкамерного профиля, с монтажной глубиной профиля (его толщина) 58-60 мм, в

северных регионах, камер должно быть не менее пяти, а монтажная глубина не

менее 70 мм. Тип профиля по толщине стенки желательно выбирать A, если речь идёт о

конструкциях, которые будут устанавливаться в жилые помещения. В целях экономии

могут устанавливать профили класса B. Класс C применяется только на

производстве или на складах, в общем, это максимально дешёвый профиль с тонкими

стенками. Зачастую, именно эту хитрость применяют недобросовестные

переработчики профиля и продают профиль класса C под видом профиля класса

A.

Чем они отличаются? Толщиной стенок. Вот таблица из ГОСТ 30673-2013

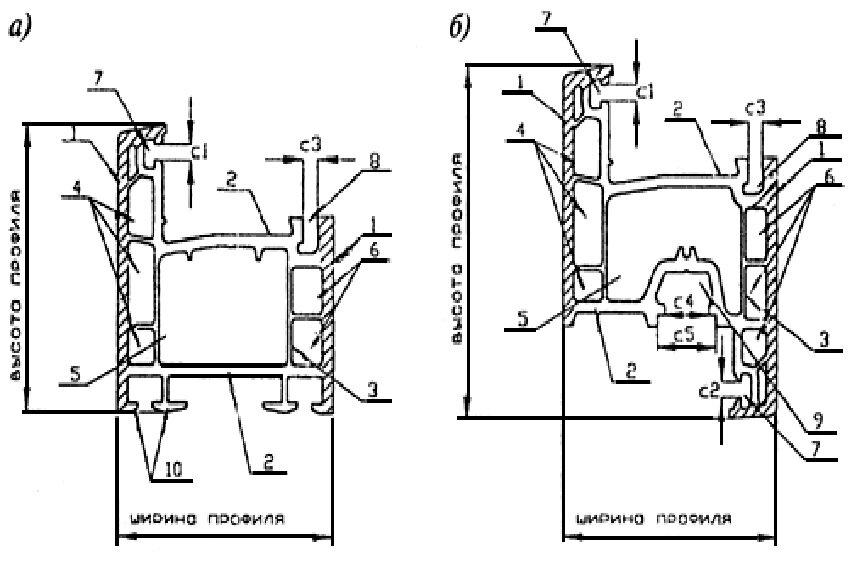

Теперь давайте разберёмся, о каких конкретно стенках говорится. Приведу пример из ГОСТ 30673-99.

Так себе рисунок, конечно, но в принципе достаточно. Как сказано, толщина стенок является косвенным показателем, но для конечного пользователя это тоже важный момент, ведь чем толще стенка, тем она прочнее. Поэтому, лично я, рекомендую учитывать этот параметр.

Не хочется писать длинный и скучный пост, поэтому постараюсь упростить, без потери качества.

Как

видите, у надёжного производителя профиля, конструкции с числом камер больше

пяти по умолчанию изготавливаются из профиля класса A, за исключением, пожалуй, профиля Delight, но он и немного дешевле, чем профили

с более толстой стенкой.

Помимо толщины стенки обязательно стоит учитывать коэффициент сопротивления

теплопередачи, чем он больше, тем теплее будет конструкция. Для каждого региона

установлены минимальные значения, их можно самостоятельно найти в интернете.

Примечательно! Есть такое понятие как теплопроводность и оно прямо противоположно сопротивлению теплопередаче, ну, логично же. Так вот в странах Европы, относительно окон применяют именно коэффициент теплопроводности, а России используют коэффициент сопротивления теплопередаче. Для неподготовленных людей это вносит путаницу, т.к. теплопроводность должна стремиться к нулю, т.е. идеальный коэффициент теплопроводности равен 0,0, иными словами, тепло не проводит. А коэффициент сопротивления теплопередаче наоборот, должен быть как можно больше ноля, например 0,6 так себе, а вот 0,8 уже хороший показатель сопротивления.

Про выгорание не рассказал. Белый профиль желтеет при выгорании, а происходит это от того, что производитель решил сэкономить на оксиде титана (самый дорогой компонент), что опять же делают малоизвестные производители. Именитые бренды не будут так поступать, ведь они долго работали над тем, чтобы заработать себе имя. К тому же они вкладывают большие деньги в узнаваемость марки, чего небольшие компании позволить себе не могут. Ну и как следствие из всего этого нужно понимать, что качественный профиль не может стоить дёшево. Ну вот, предложили вам на выбор два одинаковых профиля, один известной марки, второй не известной. Первый стоит дороже на 30 % (к примеру), а всё остальное на том же уровне, толщина стенок, количество камер и т.д., о чем же это будет свидетельствовать? Правильно, о том, что вторые на чём-то хорошо сэкономили, а значит, профиль будет служить намного меньше, ведь, по сути, состав у всех производителей одинаков. Я думаю, не нужно объяснять, за чей счёт экономят недобросовестные производители?

В общем, к чему я это всё? Да к тому, что прежде, чем заказывать конструкции

из ПВХ профиля, стоит поискать информацию о том профиле, который вам

предлагают, хотя бы немного, тогда у вас будет лучшее понимание того, что вам продают.

А я предлагаю подвести краткий итог.

Как выбрать качественный профиль? Обращать внимание на марку профиля,

обязательно учитывать количество камер и толщину стенок. Если вам предоставить

такую информацию не могут или не хотят, то связываться с такой компанией я не

рекомендую. Сравнить цены с предложениями от других компаний (рекомендую подавать заявки сразу в несколько). Самое главное не спешить с выбором. Вот в общем-то и всё, если хотите, можете дополнительно почитать

ГОСТ 30673-2013, там есть немного информации о том, что производители профиля обязаны

указывать и какую информацию должны предоставлять по требованию (различные

сертификаты и т.п.). Список находится в приложении Б.

К выбору подоконников стоит подходить так же, есть супер бюджетные варианты, которые, разумеется, низкого качества, а есть премиум сегмент, в котором подоконники стоят в разы дороже. Всё остальное зависит от ваших потребностей и финансовых возможностей. Ах да, если хотите получить более качественный подоконник, за небольшие деньги, то выбирайте усиленные подоконники, у них толще стенки и как следствие они прочнее.

За сим позвольте откланяться, до новых встреч!

P.S. как-то скомкано получилось, но надеюсь я смог привнести хоть немного ясности в процесс выбора ПВХ профилей. Не забывайте про вопросы. Задавайте, не стесняйтесь.

Состав технической документации изготовителя

Б.1 Техническая документация изготовителя на системы ПВХ профилей должна включать в себя следующие данные, которые подлежат предоставлению потребителю (переработчику, проектирующей или контролирующей организации) по его запросу. [Т.е. прежде чем совершать покупку требуйте, чтобы вам предоставили информацию о том, что ниже в списке. Разумеется, если её нет в коммерческом предложении или в приложении к договору]

Б.1.1 Типоразмеры, конфигурацию и характеристики ПВХ профилей:

- чертежи сечений и узлов профилей, артикулы профилей [к сожалению, не у всех переработчиков есть необходимое программное обеспечение для создания сечения конструкций, но вот артикулы они обязаны предоставить, чтобы вы могли проверить, что заявленный расчёт соответствует ожиданиям. Требовать обязательно];

- основные и функциональные размеры профилей с допусками [конечному пользователю вряд ли понадобятся]; масса 1 м длины [может быть, но для конечного пользователя практически не имеет значения, это больше нужно проектировщикам];

- физико-механические характеристики и долговечность ПВХ профилей [здесь как раз и должна быть информация об условиях эксплуатации, классе и сопротивлению теплопроводности. Требовать обязательно];

- цветовая колориметрическая характеристика профилей [соответствие интенсивности окраски профиля со стандартом. Не критично, но можете затребовать];

- значения прочности всех сварных соединений [думаю, понятно, что это про прочность, но конечному пользователю вряд ли что-то скажет. Можно требовать];

- типы профилей (комбинаций профилей) [например, дверной или оконный или оба, это важно, т.к. дверной профиль толще, жёстче и как следствие прочнее профиля оконного. требовать обязательно].

Б.1.2 Характеристики усилительных вкладышей:

- материал вкладышей [армирование. Требовать обязательно], тип и толщина антикоррозионного покрытия;

- сечения с основными размерами и расчетными значениями моментов инерции и изгибной жесткости.

Б.1.3 Сведения об использовании вторичного поливинилхлорида [понятно, что для изделий, которые будут устанавливаться в вашем доме, лучше не использовать вторичный ПВХ. Требовать обязательно].

Б.1.4 Характеристики уплотняющих прокладок:

- материал, формы и размеры сечений, технические показатели [это про уплотнители].

Б.1.5 Требования к оконным и дверным блокам, включая конструктивные решения основных узлов, способы и схемы открывания, таблицы (диаграммы) максимально допустимых размеров створок и полотен, чертежи расположения функциональных отверстий, сведения о запирающих приборах и петлях.

Б.1.6 Результаты лабораторных испытаний технических, пожарных, санитарных характеристик ПВХ профилей [это всякие сертификаты и т.п. стоит запросить].

Б.2 Приведенный в Б.1 состав документации включает в себя минимальный объем технической информации, которая может быть расширена изготовителем [понятно, что ответственный производитель предоставит даже больше документов, потому, что они уверены в том, что их профиль соответствует всему, чему можно соответствовать или даже превосходит эти показатели].P.P.S. недобросовестные производители нацелены на короткий период и не заботятся о своей репутации, а значит и о вас тоже. Срок службы таких профилей вместо положенных по ГОСТу 40 лет сокращается до 10, выводы делайте сами. Стоит экономить или нет, решать только вам.

У меня тут на днях пригорело ( в Тг канале у себя и Затаса эмоционально высказался об этом).

Если кратко: Скриншот реальный моей беседы и подруги которую знаю более 10 лет( она знает что я сделал скрин,и не против) зашел разговор что она выбирает всегда плохих парней . И как положено в таких беседах всегда возникают сравнения типа "ну я то лучше"( да когда то давно было желание охмурить сию самку человека ,она знала об этом. Дружить не перестали ,и желание засадить тоже как то пропало). В общем ответ ее вы увидели.

И меня прорвало. За скромные 37 годиков жизни ,я столько раз сталкивался с подобными фразами от дам....не сосчитать. При этом не только тех к кому я подкатывал свои бубенчики. Но и от подруг, от знакомых дам , да и так в интернете почитывал( даже тут попадались посты дам про это) и парни рассказывали кого так же отшивали ,или держали во френдзоне.

Не я понимаю что дамам нужны брутальные ,от которых голову кружит.

Но просто я знаю что происходит(на личном опыте) эти дамы звонят мне ИМПЕРАТОРУ ТЕРРЫ И ФРЕНДЗОНЫ и жалуются что хороших мужиков нет( я или не мужик или не хороший получется, или скорее всего дебил) и в дальнейшем живут с огромной обидой на всех мужиков.

Спору нет мой косяк ( и таких как я. Уверен нас много) что так разрешал с собой обращаться. Но меня с детства учили быть хорошим ,и приличным по отношению девочек. Что девочки любят приличных и воспитанных....где то нам всем явно соврали.

Но стоит включится в режим "М У Д А К " то начинается - ФУ ты что. Был хорошим,я тебя не узнаю. Это плохо. Уважай меня. Я не какая о там девка.

А сама течет о радуется от сообщений мудака , типа "Привет пизда ,дам на клык, сучка, буду драть"

И вот....что за нах? То есть Есть разница чужих и своих Мудаков???

И главный вопрос(ладно один из главных) всей сознательной жизни это Дамы, а почему вы сознательно выбираете мудаков? Не в плане полюбила и потом оказалось что он мудак ,а именно когда вы знаете что ОН до вас изменял, бил ,пил, бабник что пол деревни девок перепортил и тп ? И почему вы потом удивляетесь что он с вами не перестает быть тем мудаком? И весь тот абьюз,треш,проблемы теперь в вашей жизни? Или вы хотите всю ту это самцовость и брутальность ,но дома что б был хорошим?

Я просто не понимаю. Что за садомахохизм??? Ок когда это просто отмазка что с такими как я не встречаться ,еще можно понять( ну я реалист же) но повторюсь есть те дамы кто не отказывал мне( ибо я не просил) а они в принципе ищут и тянутся к таким мудакам. Может это форма экстрима?

Правды ради ! есть и мужики что ищут стерв( мы мало чем друг от друга отличаемся) ,но там чаще что б отпердолить а не строить долгие отношения. И тоже в место нормальной жизни выбирают идиотизм.

А потом что те, что другие ходят злые, проецируя обиду и злость на тех кто не причем. И судят о нормальынх по мудакам и стервам которых выбирали зная что они такие.

( Если что в ТГ я выражался менее культурно и более эмоционально).

Еще раз повторюсь ,а то в ТГ при обсуждении не от чего то не понимали что я не выбираю таких девушек. Просто не редко попадались ,как среди тех за кем я бегал,и просто подруг и знакомых что такой херней занимались.

И да на всякий случай еще раз уточню...НЕ ВСЕ ДЕВУШКИ ТАКИЕ! Но уверен что среди ваших знакомых таких не мало попадалось.

Все прокипел, на сим прощаюсь( если у кого то пошла кровь от орфографических ошибок...ну сорян,я вроде подчищал и исправлял). Я пошел . Возможно на хер.