Космическая хроника #1: обзор астрономических снимков

Космическая хроника — это увлекательное путешествие сквозь пространство и время через астрономические снимки. В этой рубрике вас ждут обзоры как легендарных фотографий эпохи первых космических миссий, так и новейших изображений от современных космических телескопов и наземных обсерваторий. Каждый кадр, представленный здесь, — это окно в далекие миры, рассказы о взрывах звезд, столкновениях галактик и бесчисленных тайнах космоса, которые человечество продолжает неустанно исследовать.

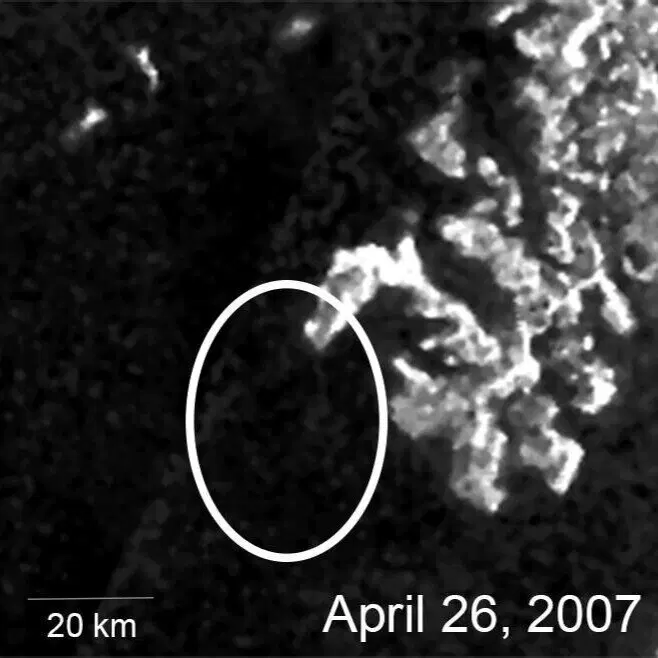

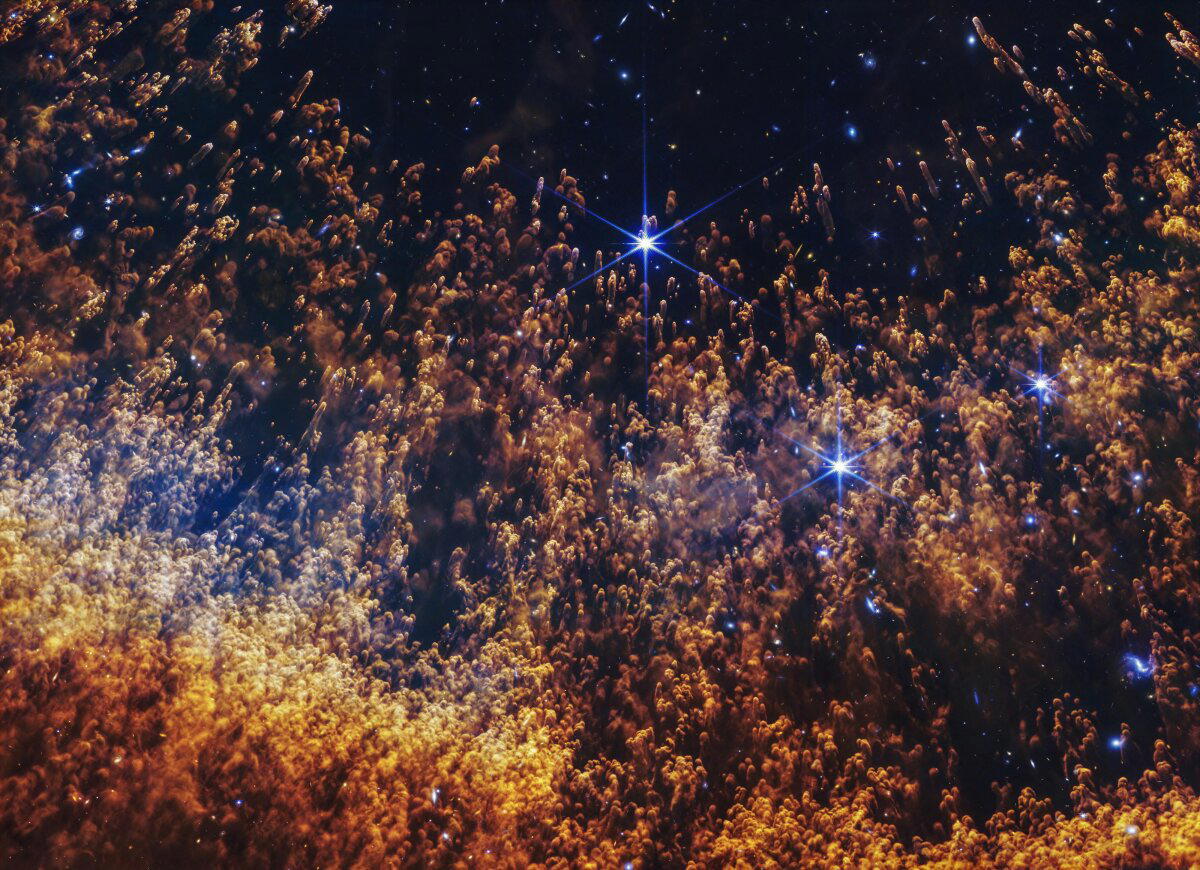

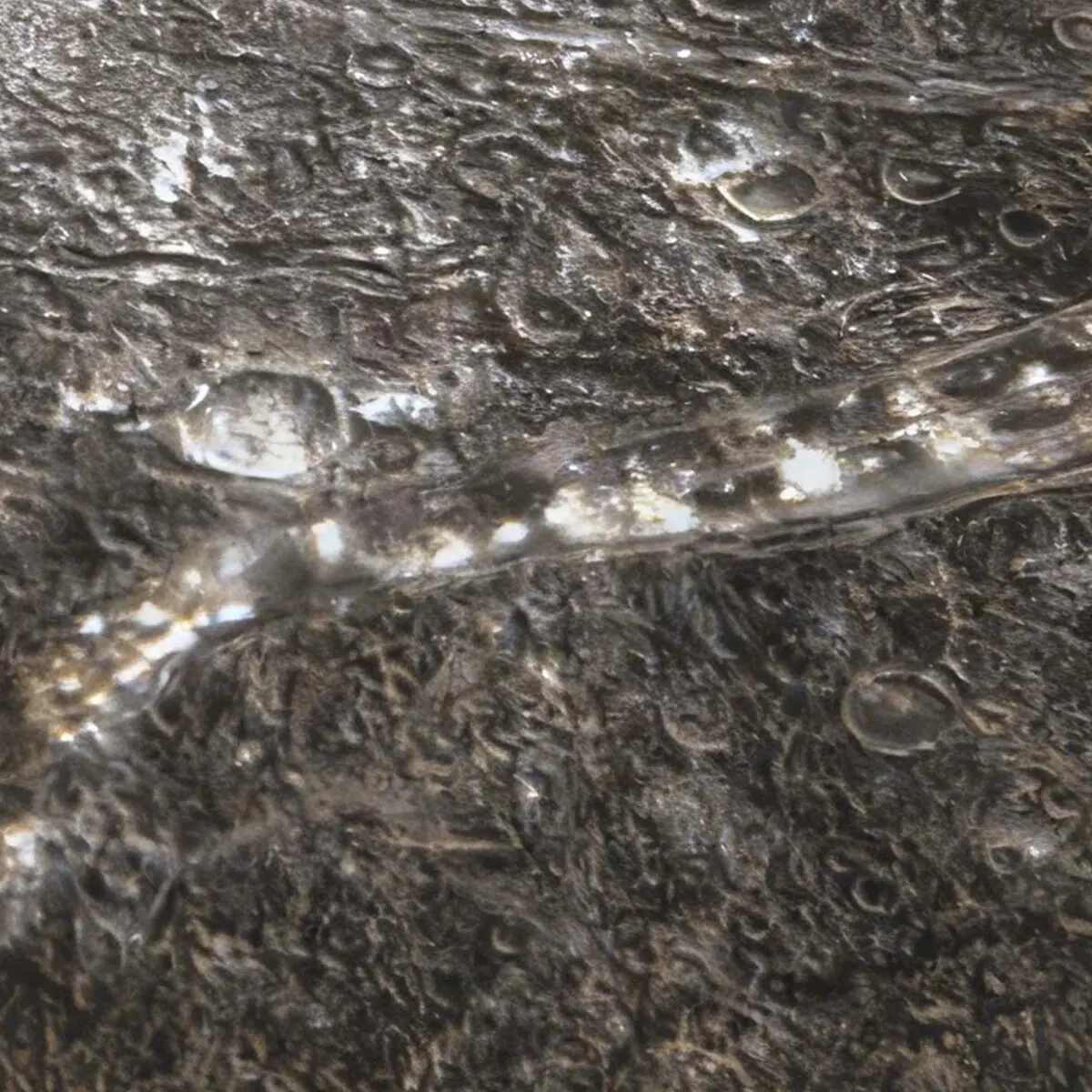

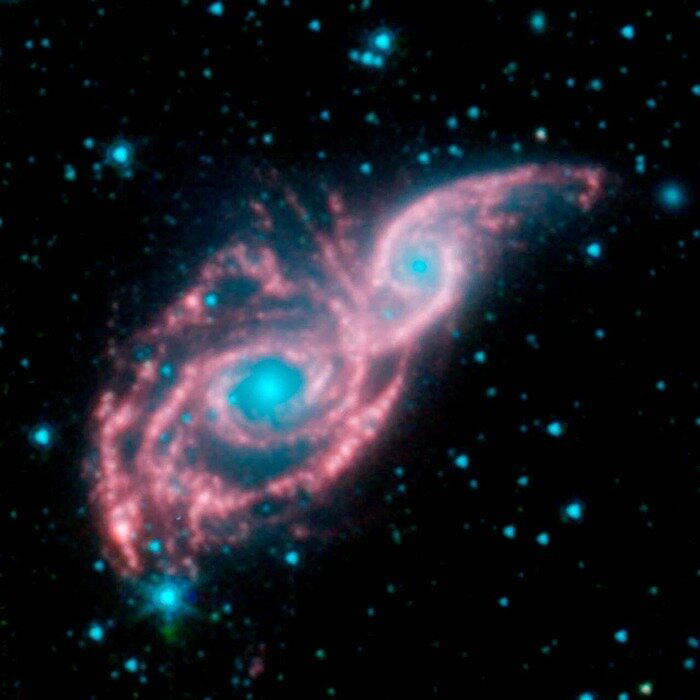

Скрытная вспышка сверхновой

Кассиопея А — остаток сверхновой на расстоянии около 11 000 световых лет от нас.

Для земных наблюдателей вспышка произошла около 300 лет назад — именно тогда свет от взрыва достиг Земли. Однако никаких достоверных исторических записей об этом событии не сохранилось, хотя оно должно было выглядеть как яркая вспышка на небе. Такой астрономический пробел объясняется тем, что это была нетипичная звездная гибель: перед вспышкой светило сбросило значительную часть своего вещества, которое окутало систему плотной оболочкой. Когда произошел взрыв, космический кокон поглотил большую часть излучения вспышки, скрыв катастрофу от свидетелей.

Изображение было получено 11 декабря 2023 года с помощью космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб", который позволяет разглядеть то, что осталось от этого безмолвного апокалипсиса — расширяющееся облако из тяжелых элементов, разбросанных взрывом по космическому пространству.

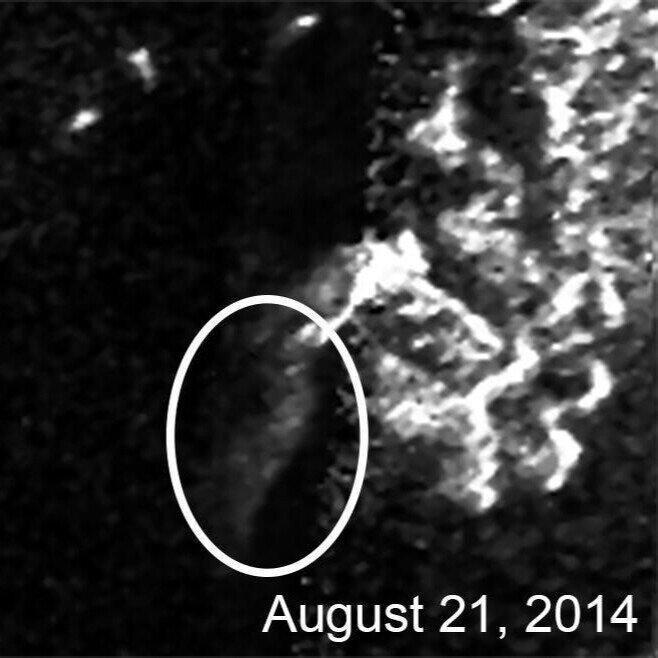

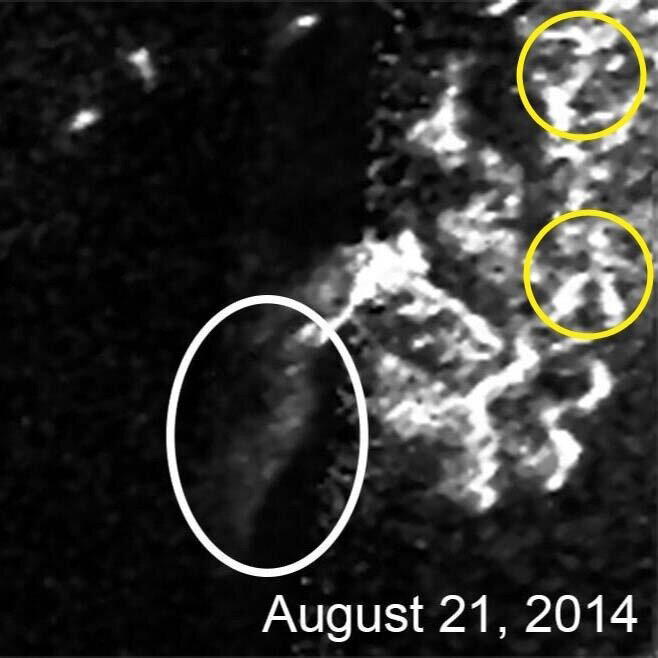

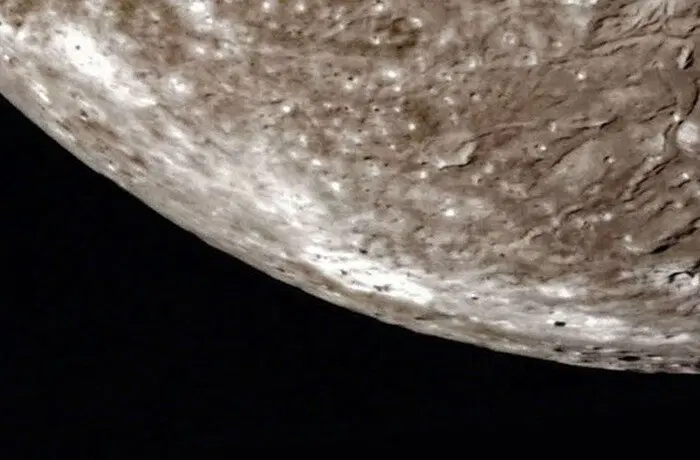

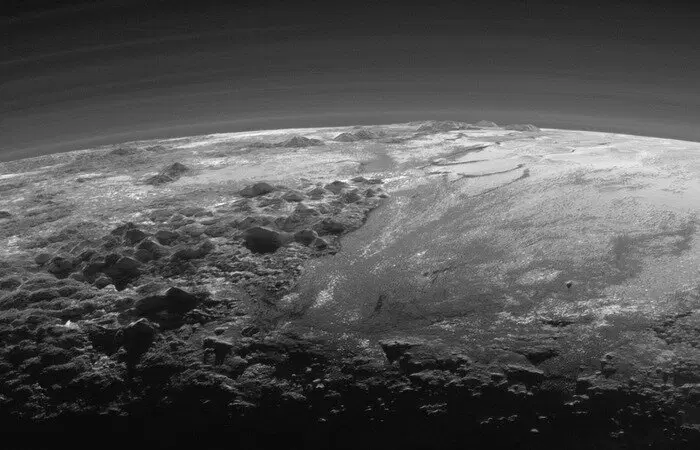

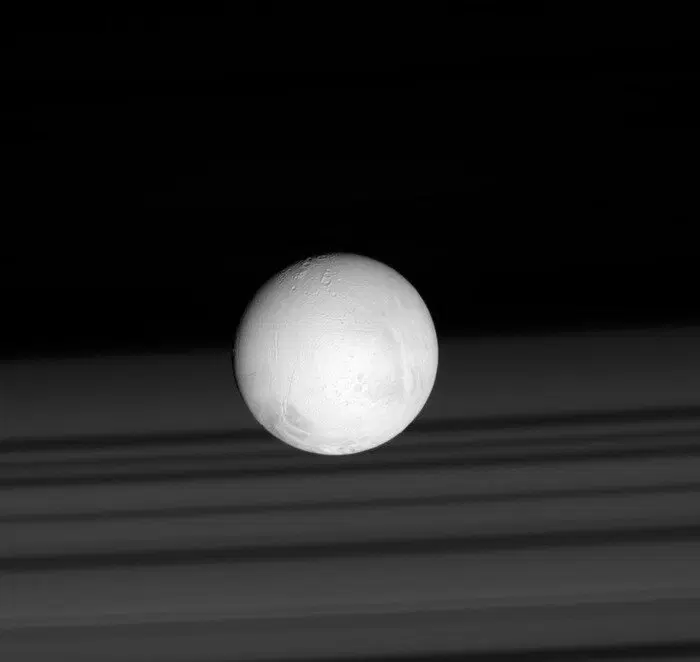

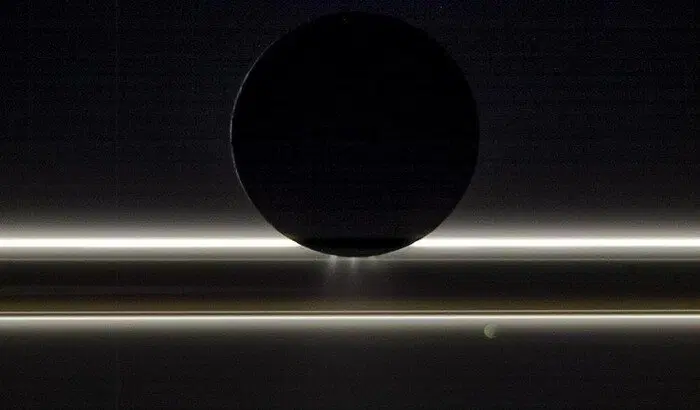

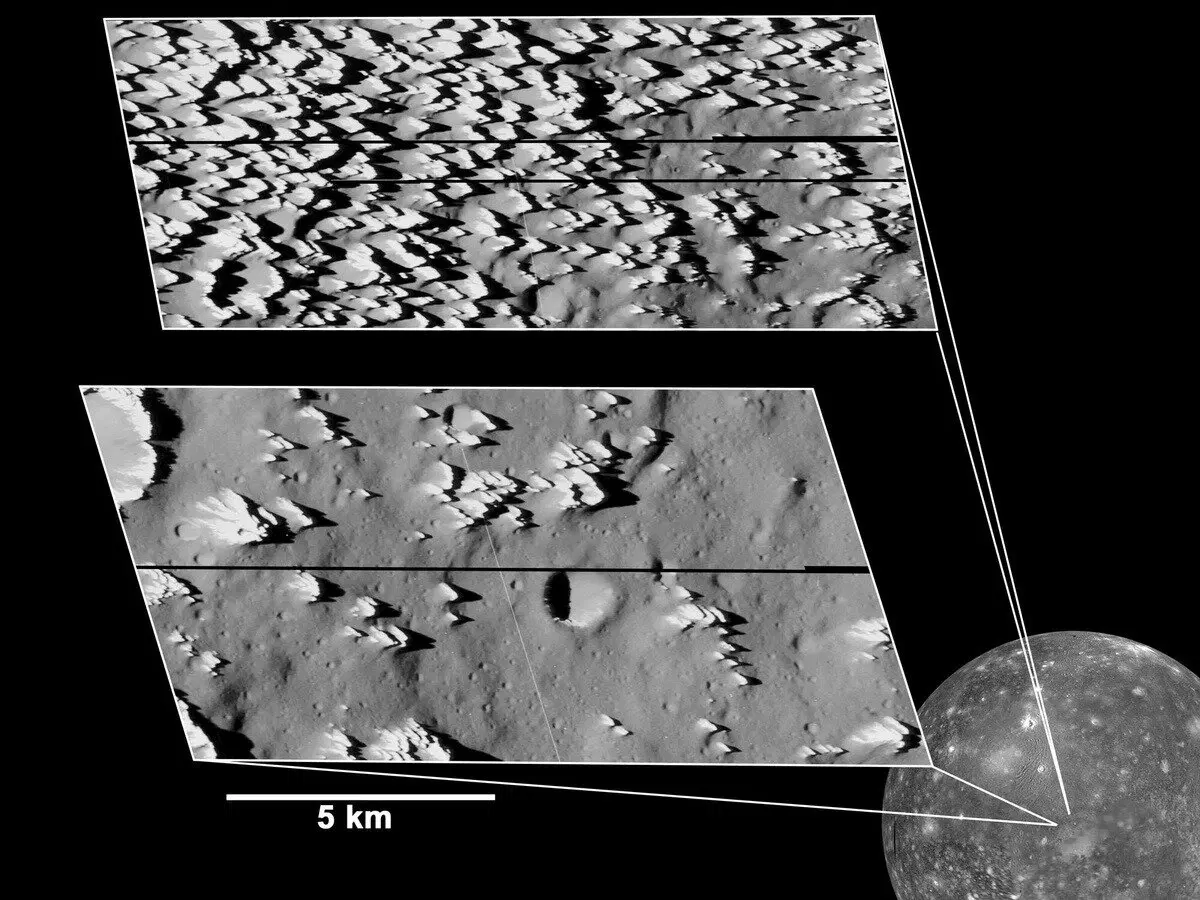

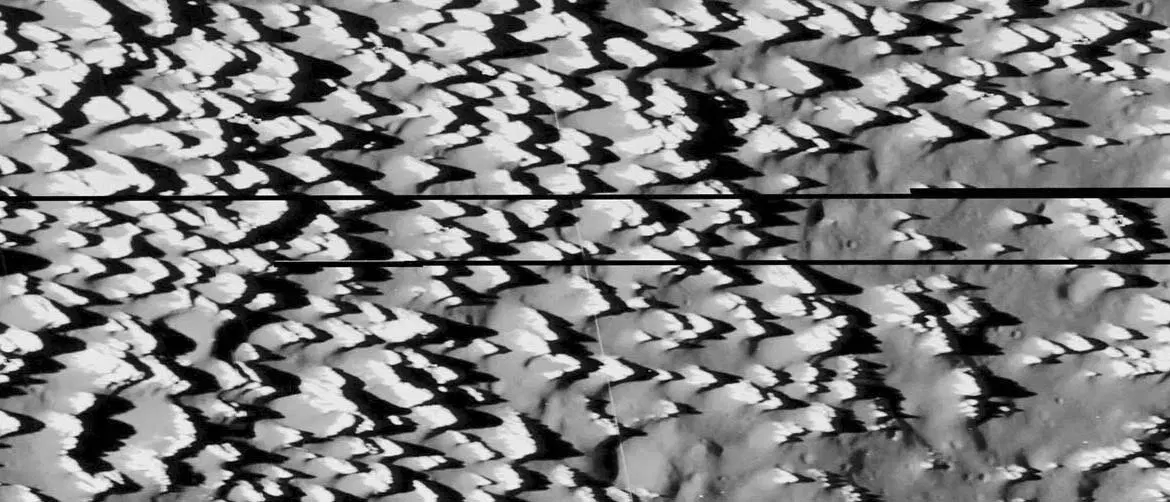

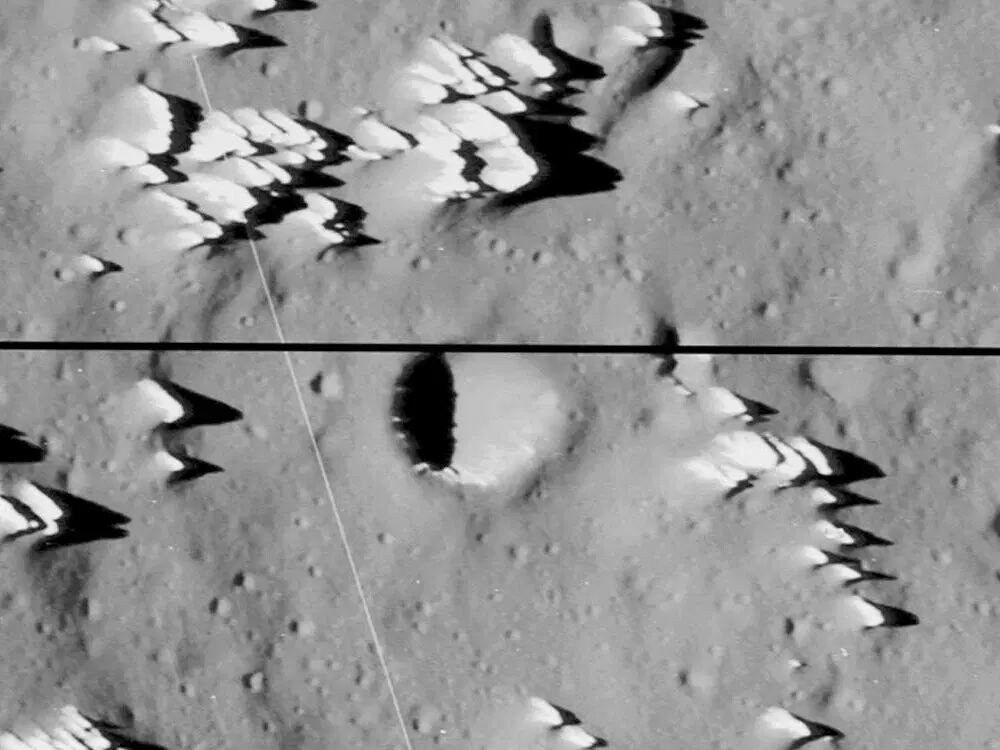

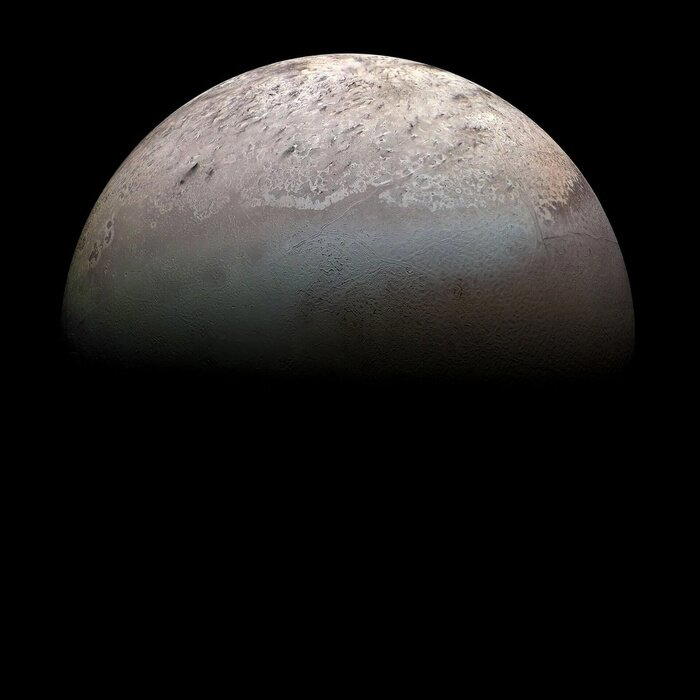

Бывшая карликовая планета

Тритон — крупнейший спутник Нептуна со средним диаметром 2 707 километров. Ученые считают, что когда-то он был карликовой планетой из пояса Койпера — ледяной окраины Солнечной системы за орбитой Нептуна, где находится всем известный объект — Плутон.

Поверхность Тритона — одно из самых холодных мест в Солнечной системе: температура здесь опускается до -235°C. При таком экстремальном холоде азот из разреженной атмосферы конденсируется в виде инея и оседает на поверхность. За миллиарды лет это привело к формированию толстой ледяной коры.

Снимок был получен космическим аппаратом NASA "Вояджер-2" 25 августа 1989 года. Это единственный рукотворный объект в истории человечества, который посещал Нептун с его загадочным пленником из пояса Койпера.

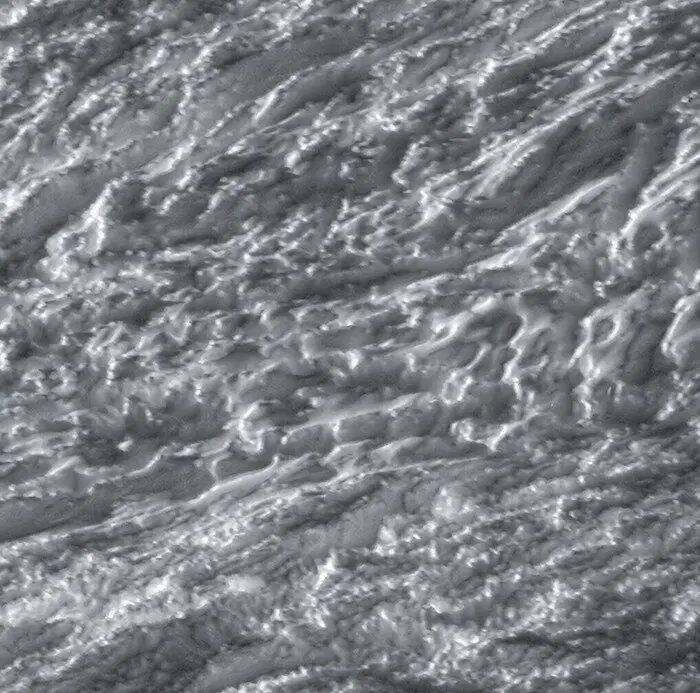

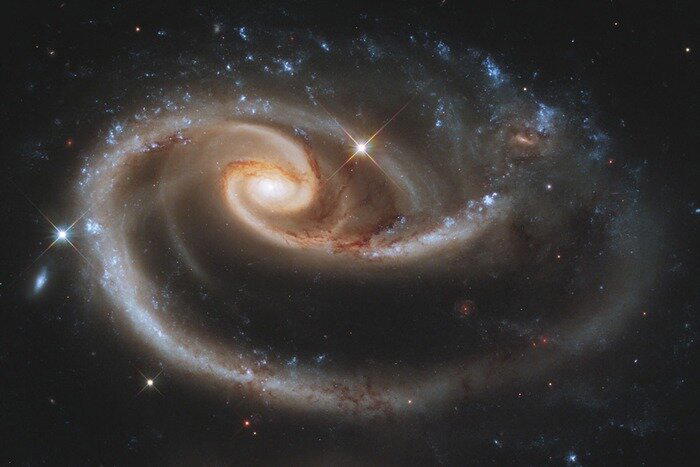

Сложная планетарная туманность

Туманность Кошачий Глаз (NGC 6543) — планетарная туманность в созвездии Дракона, удаленная примерно на 3 300 световых лет от нас. Эта туманность, сформировавшаяся в результате гибели звезды с массой около пяти солнечных масс, имеет одну из самых сложных структур среди подобных объектов.

NGC 6543 демонстрирует концентрические газовые оболочки, струи высокоскоростного газа, биполярные джеты и необычные ударные узлы. В центре туманности находится чрезвычайно горячая звезда типа Вольфа-Райе, имеющая температуру около 80 000 K и массу чуть больше одной солнечной массы (для сравнения: температура солнечной поверхности составляет 5 780 K или 5 506 °С). Мощные порывы ее звездного ветра, скорость которых достигает 1 900 километров в секунду, "выдули" внутреннюю полость туманности и сформировали видимую структуру через ударное взаимодействие с ранее выброшенным материалом.

Изображение было получено с помощью Северного оптического телескопа (англ. Nordic Optical Telescope), расположенного в обсерватории Роке де лос Мучачос на острове Пальма (Канарские острова, Испания).

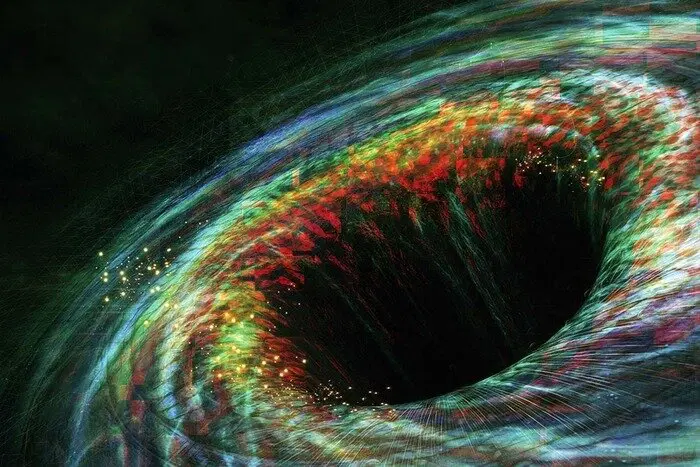

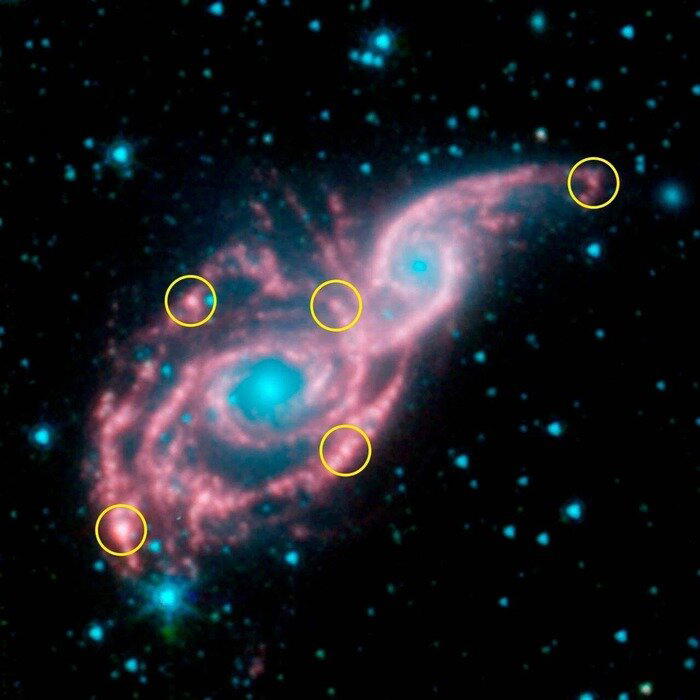

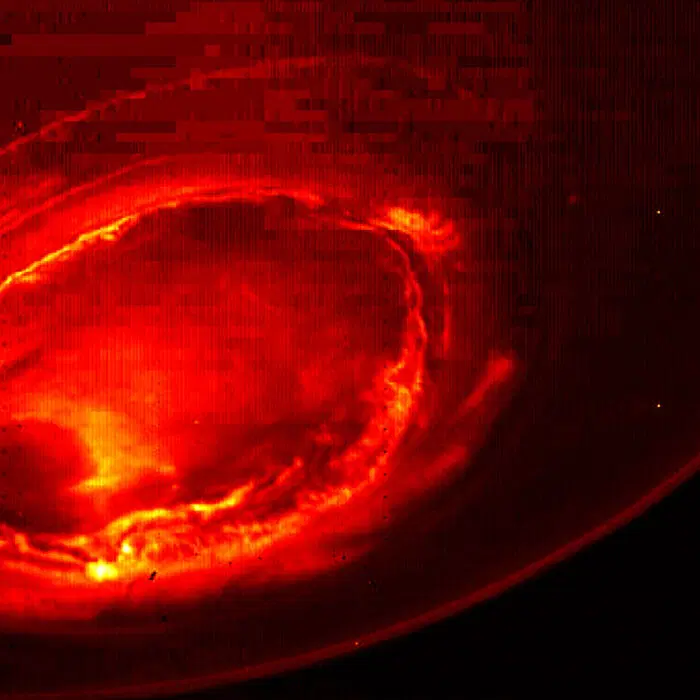

"Адское" полярное сияние

Перед вами южное полярное сияние на Юпитере, наблюдаемое в инфракрасном диапазоне орбитальным аппаратом NASA "Юнона". Изображение было получено 27 августа 2016 года во время одного из первых пролетов зонда над планетой. Напомню, что "Юнона" находится в системе газового гиганта с 4 июля 2016 года и все еще остается действующим аппаратом.

Было установлено, что юпитерианские полярные сияния в сотни раз мощнее земных и они никогда не прекращаются. В отличие от нашей планеты, где сияния образуют кольцо вокруг полюса, на Юпитере сложная магнитная архитектура позволяет заряженным частицам проникать глубоко в полярные области, формируя уникальные динамические структуры: центральные циклоны, активные области на рассветной и закатной сторонах, и яркие дуги главного аврорального овала (эллиптической зоны, где наблюдаются максимальные интенсивность и частота полярных сияний).

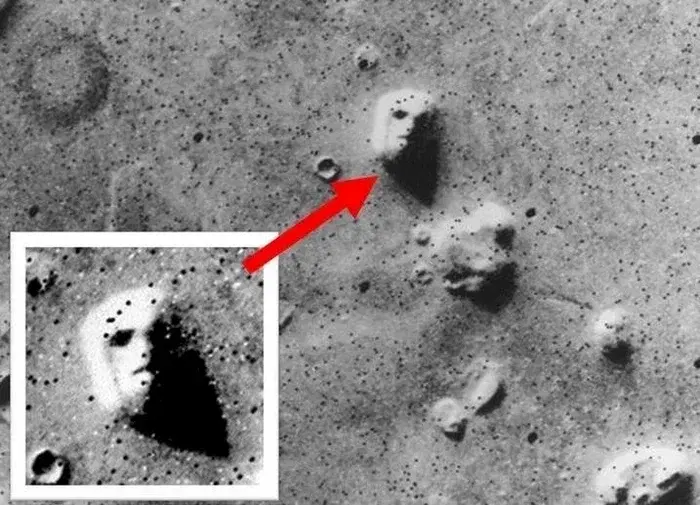

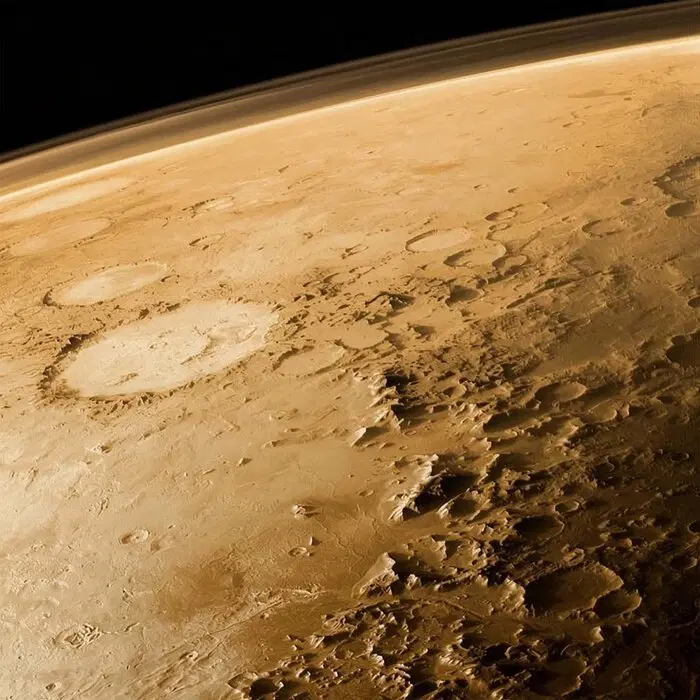

Марс и его атмосфера

Этот исторический кадр, полученный орбитальным аппаратом NASA "Викинг-1" 30 июля 1976 года, демонстрирует испещренную кратерами поверхность Красной планеты и прослойку разреженной углекислотной атмосферы на горизонте.

Левее центра виден кратер Галле диаметром 230 километров, расположенный на восточном краю гигантского бассейна Аргир. Это ударное образование неофициально называют "смайлик" из-за изогнутой горной гряды и двух меньших горных скоплений, которые в совокупности напоминают улыбающееся лицо — яркий пример парейдолии.

Орбитальные аппараты программы "Викинг" картографировали поверхность Марса с разрешением 150–300 метров на пиксель, а некоторые области были сняты с разрешением до 8 метров на пиксель. "Викинг-1" проработал на орбите Красной планеты до 17 августа 1980 года, передав бесценные данные, которые проложили путь для всех последующих марсианских миссий.