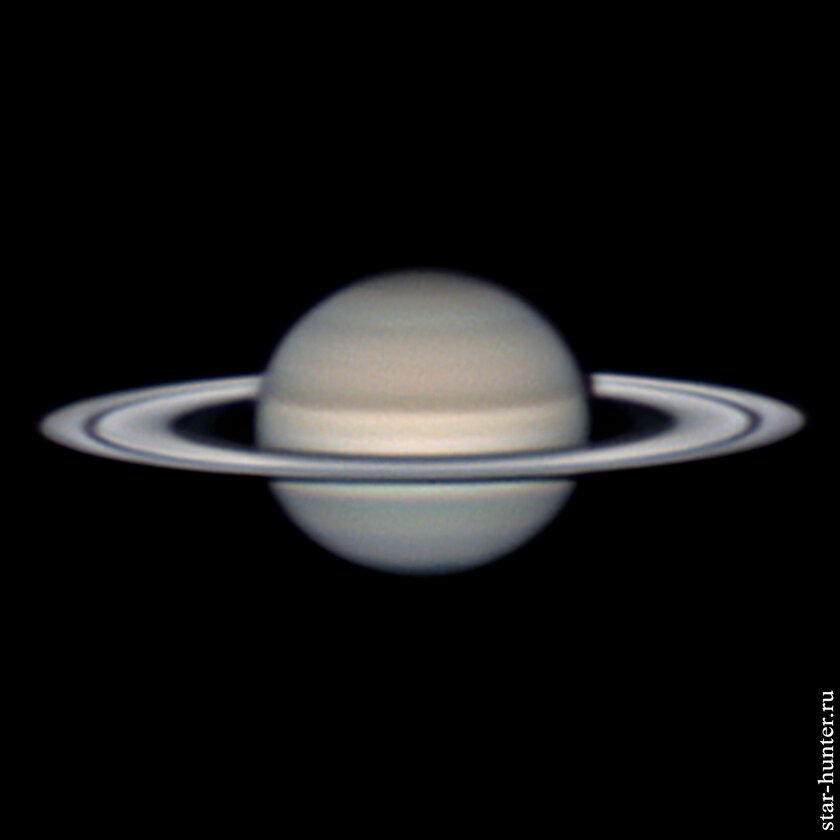

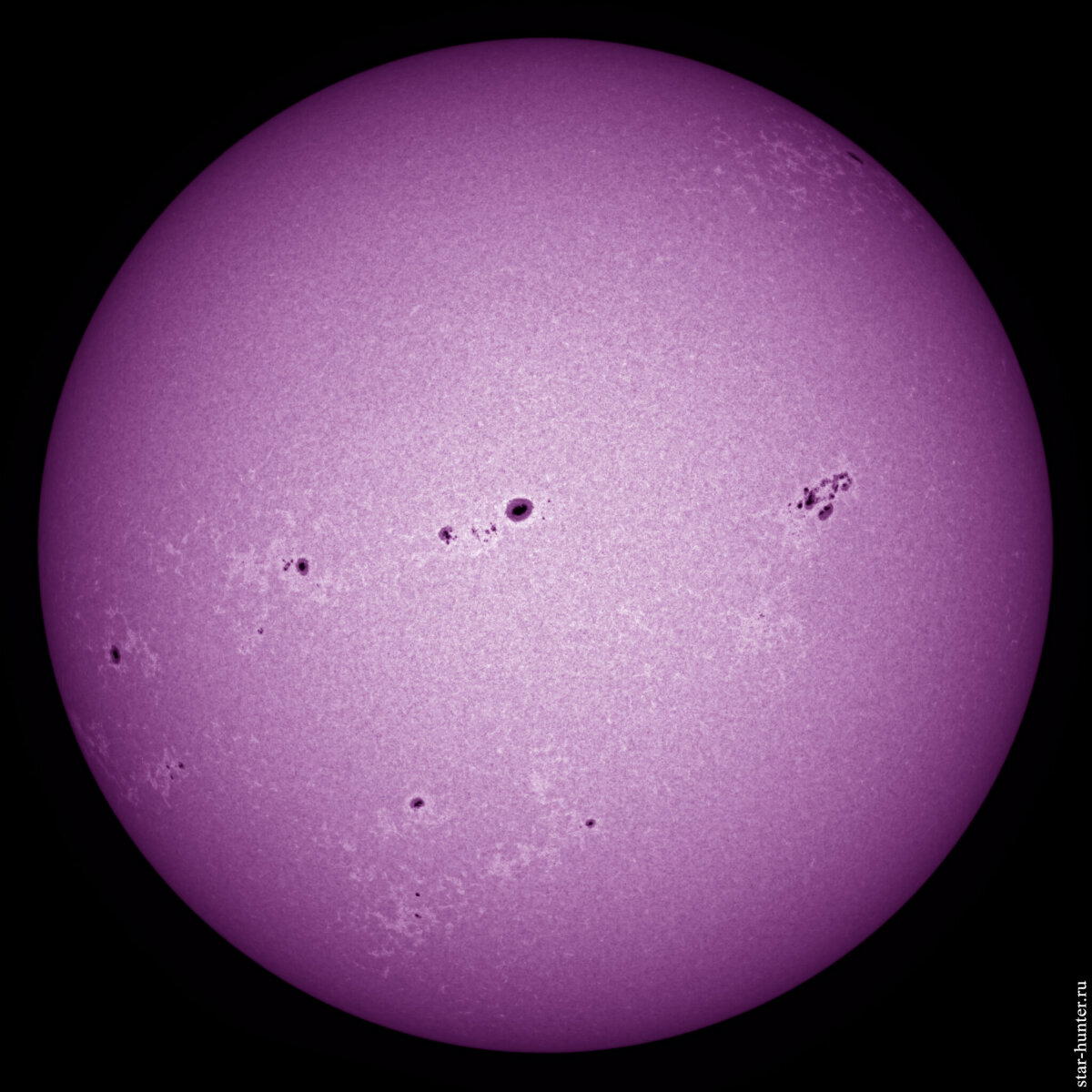

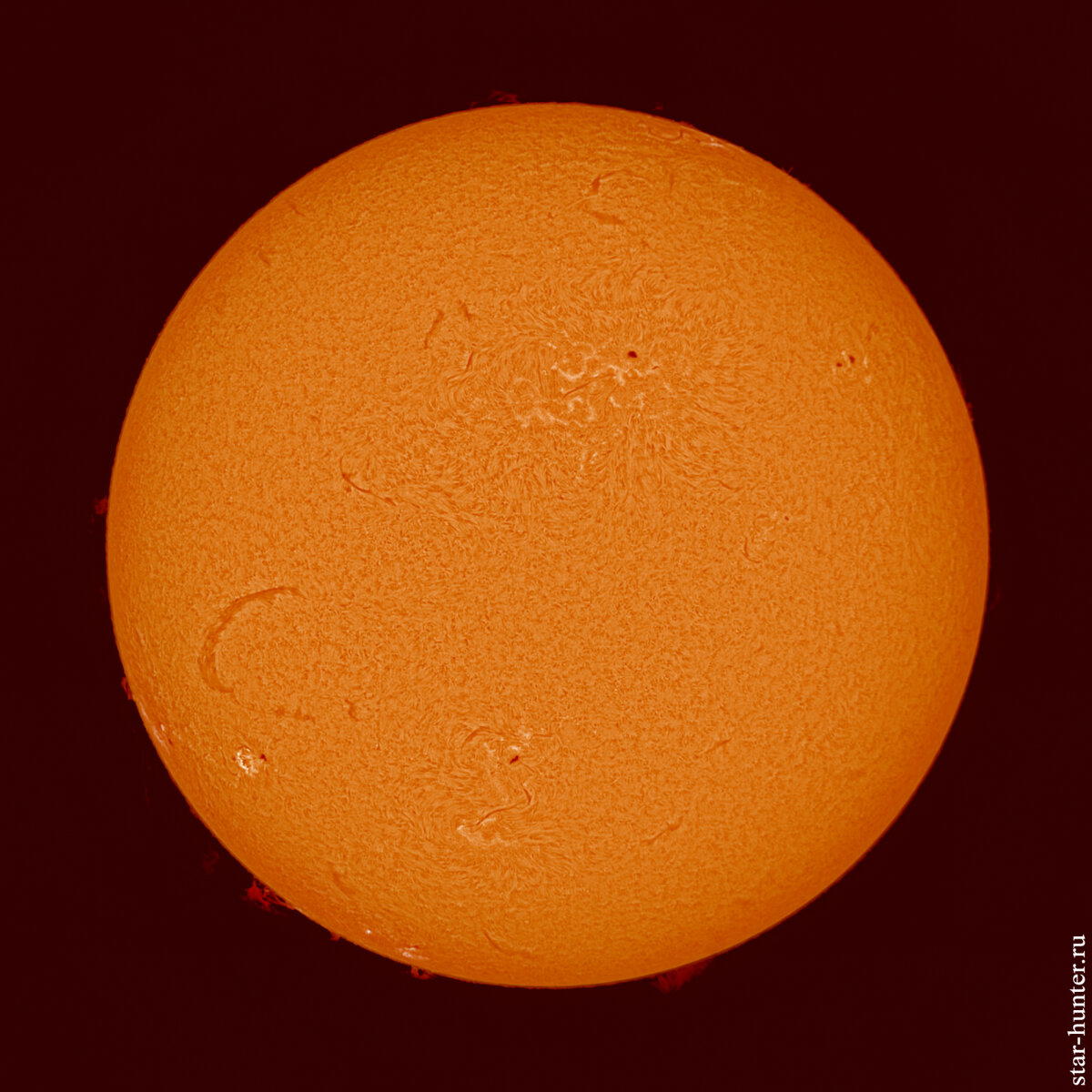

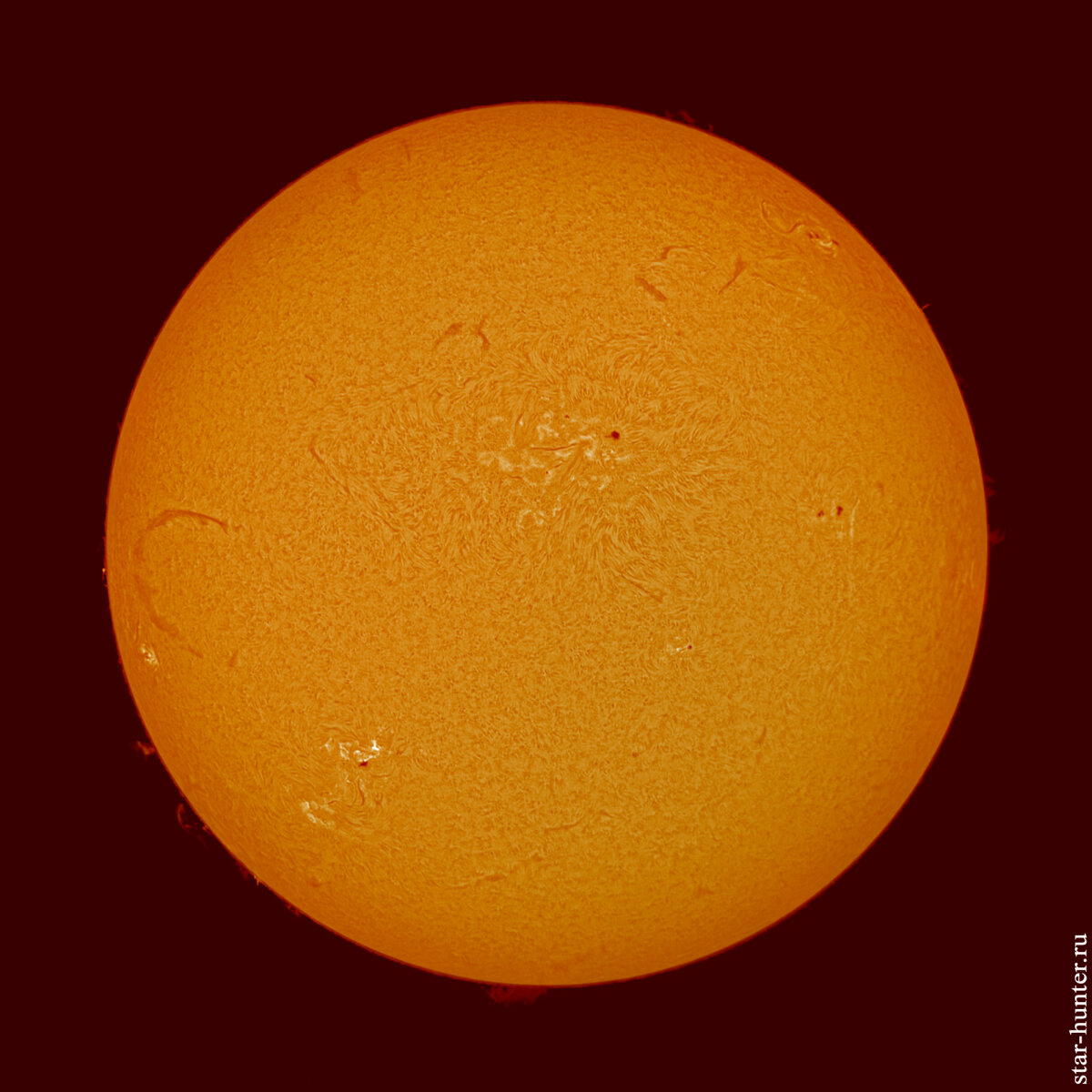

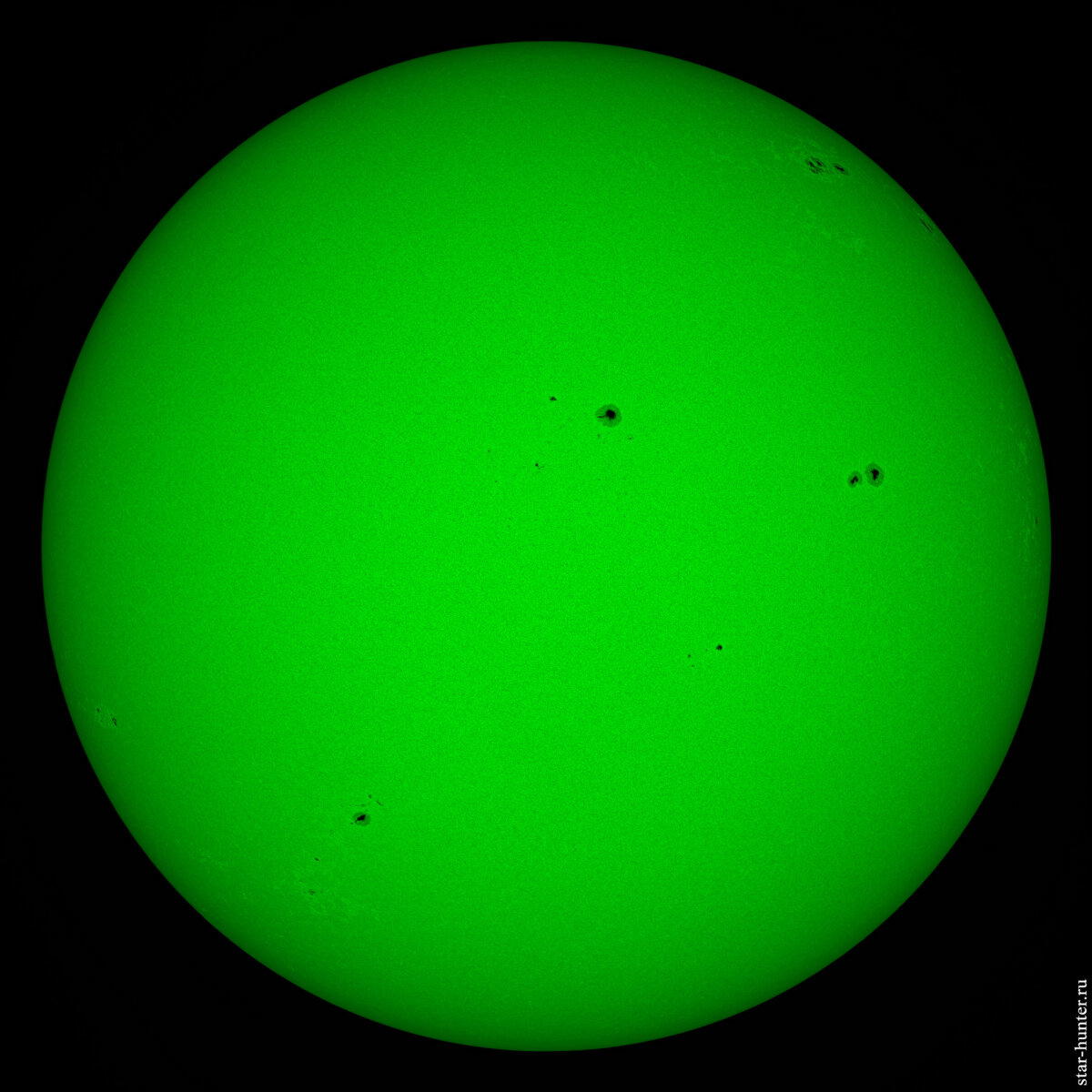

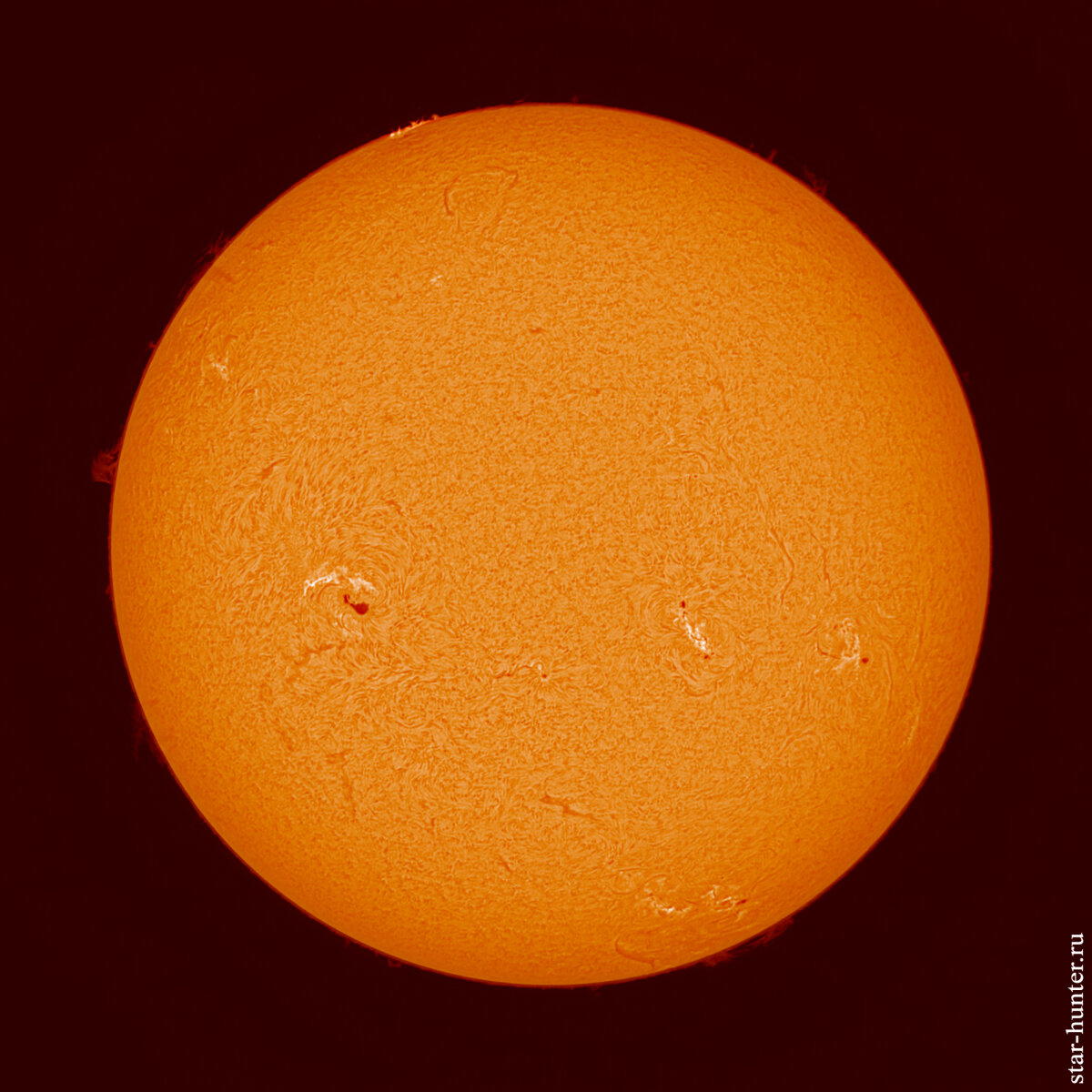

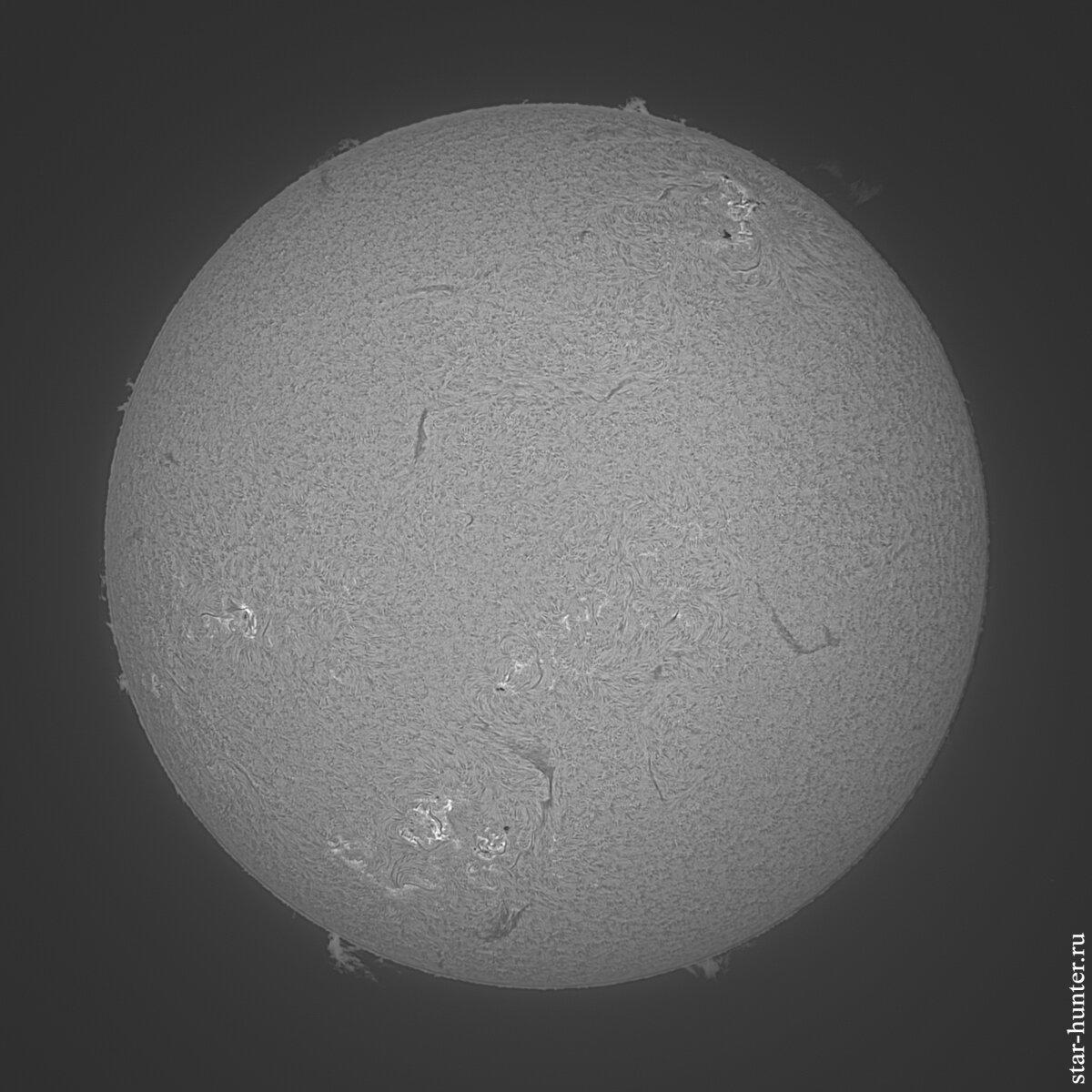

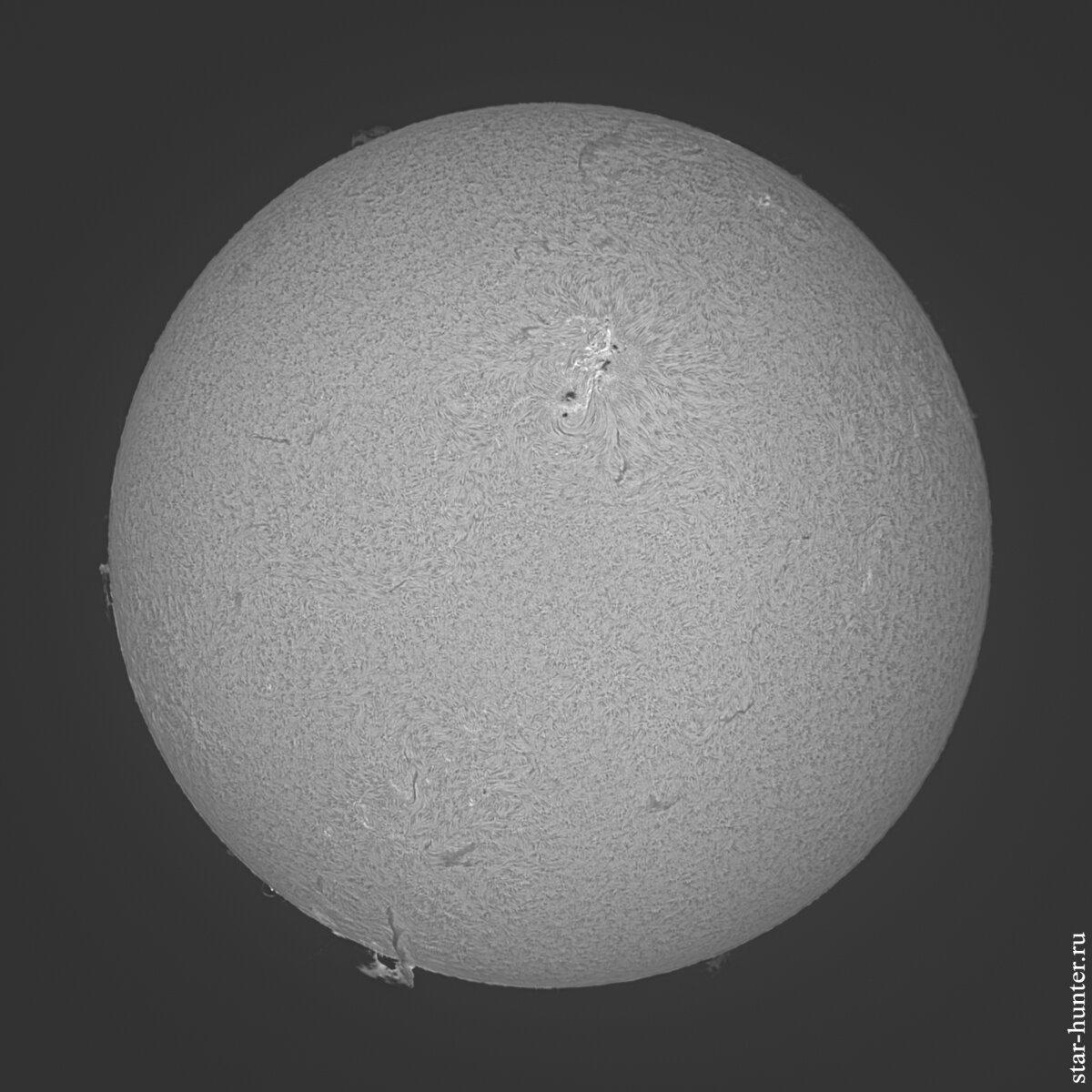

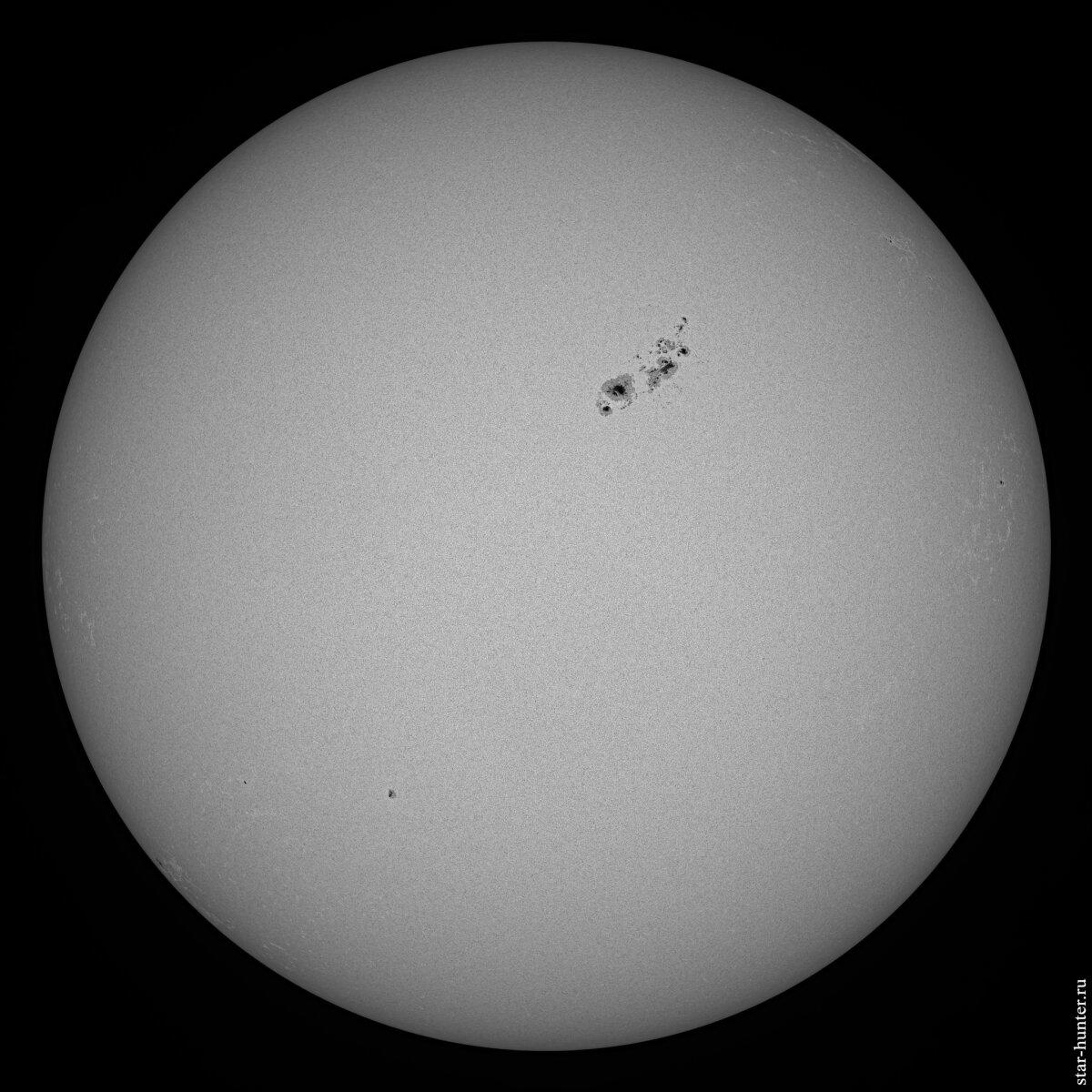

Хромосфера (длина волны 656.28 нм)

Оборудование:

-хромосферный телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm

-монтировка Celestron Nexstar SE

-светофильтр Deepsky IR-cut

-астрономическая камера QHY5III178m.

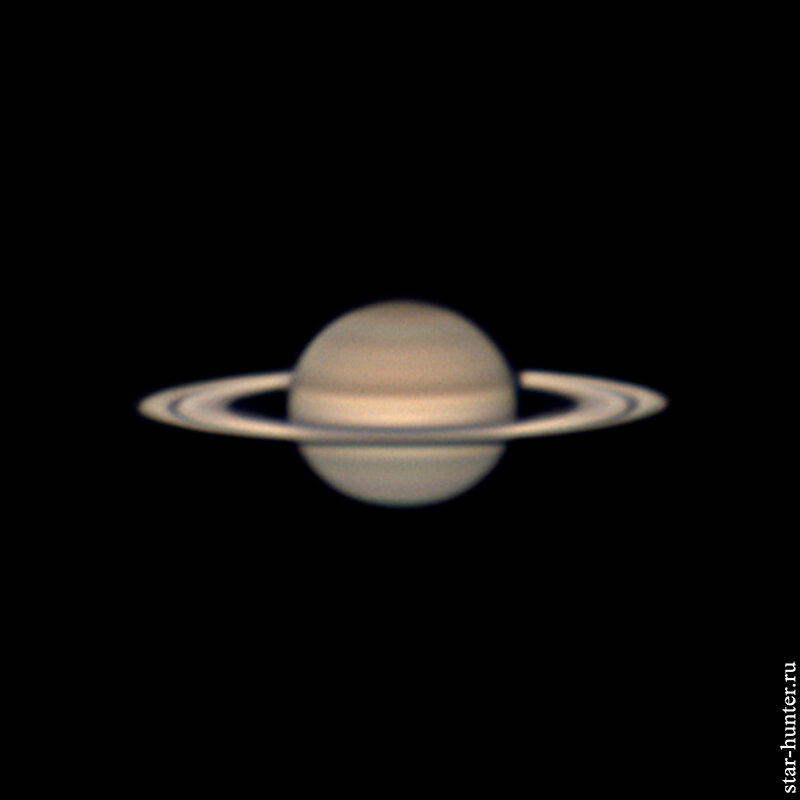

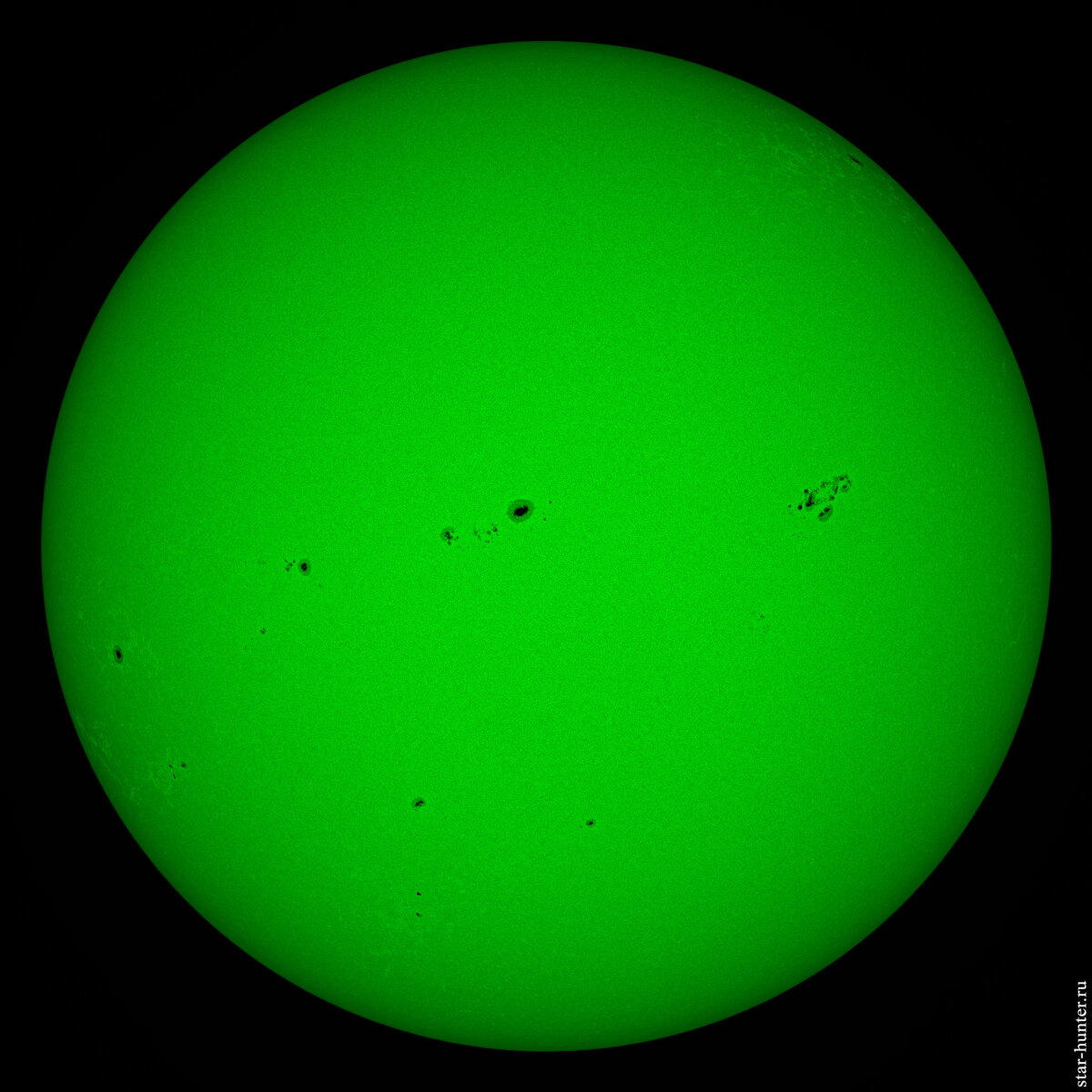

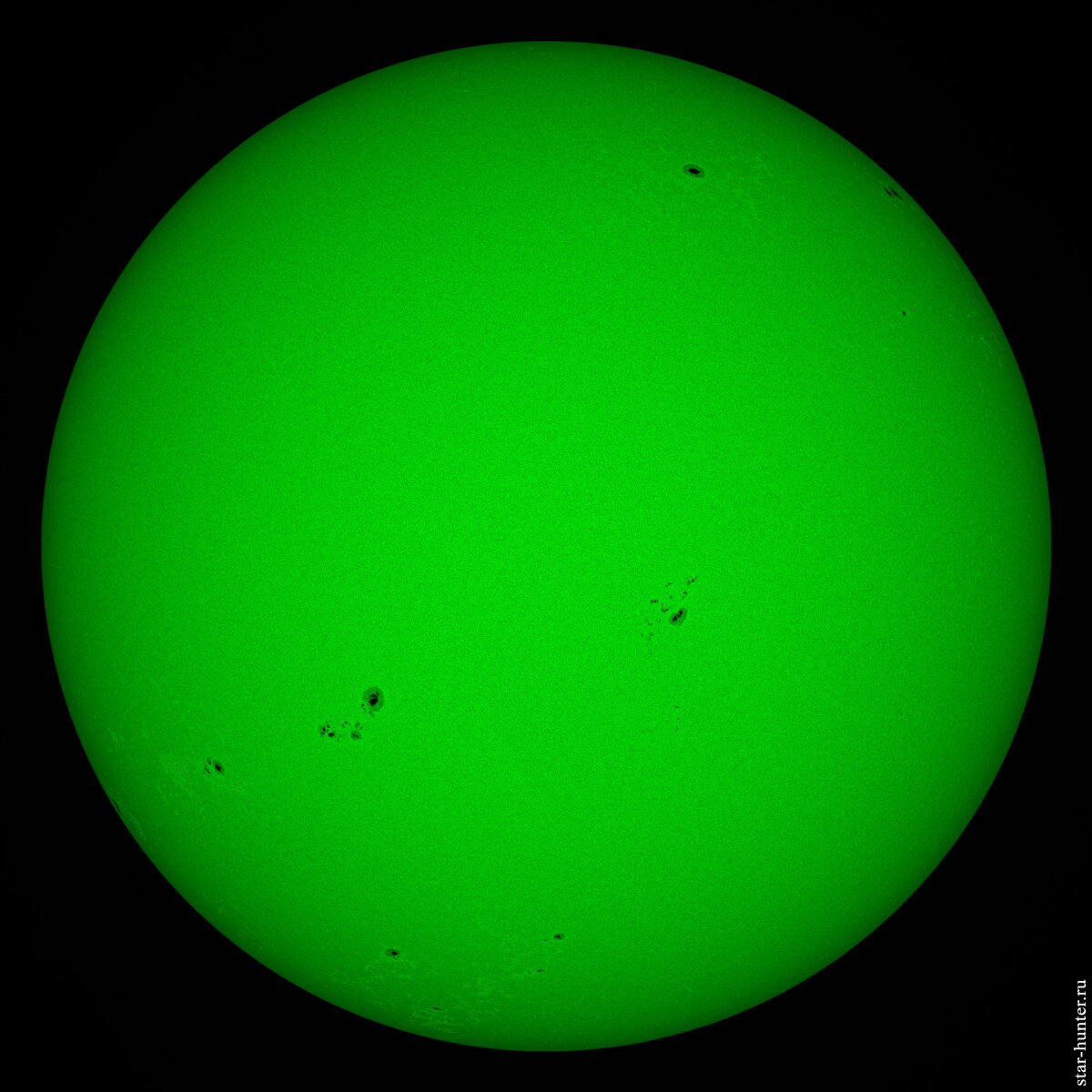

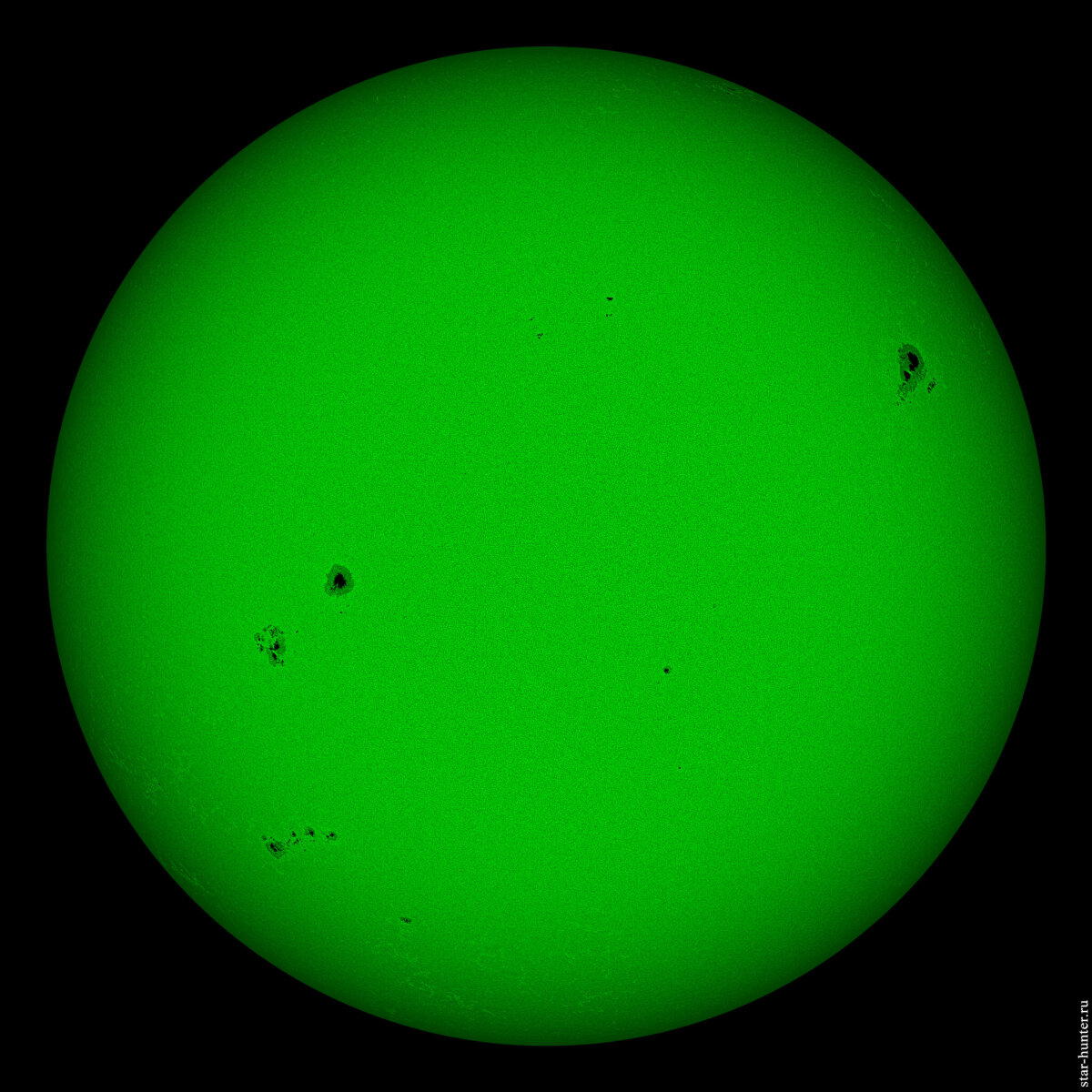

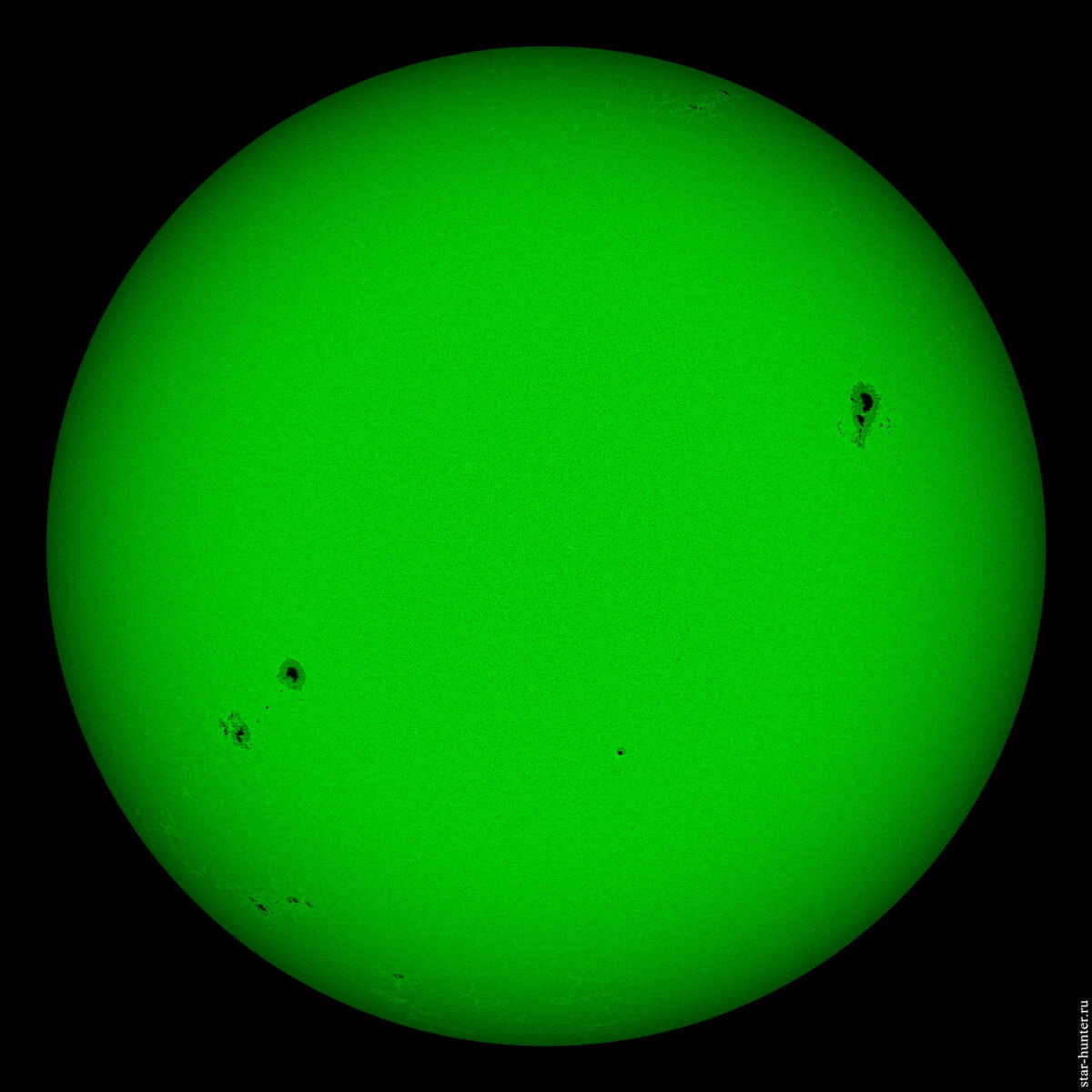

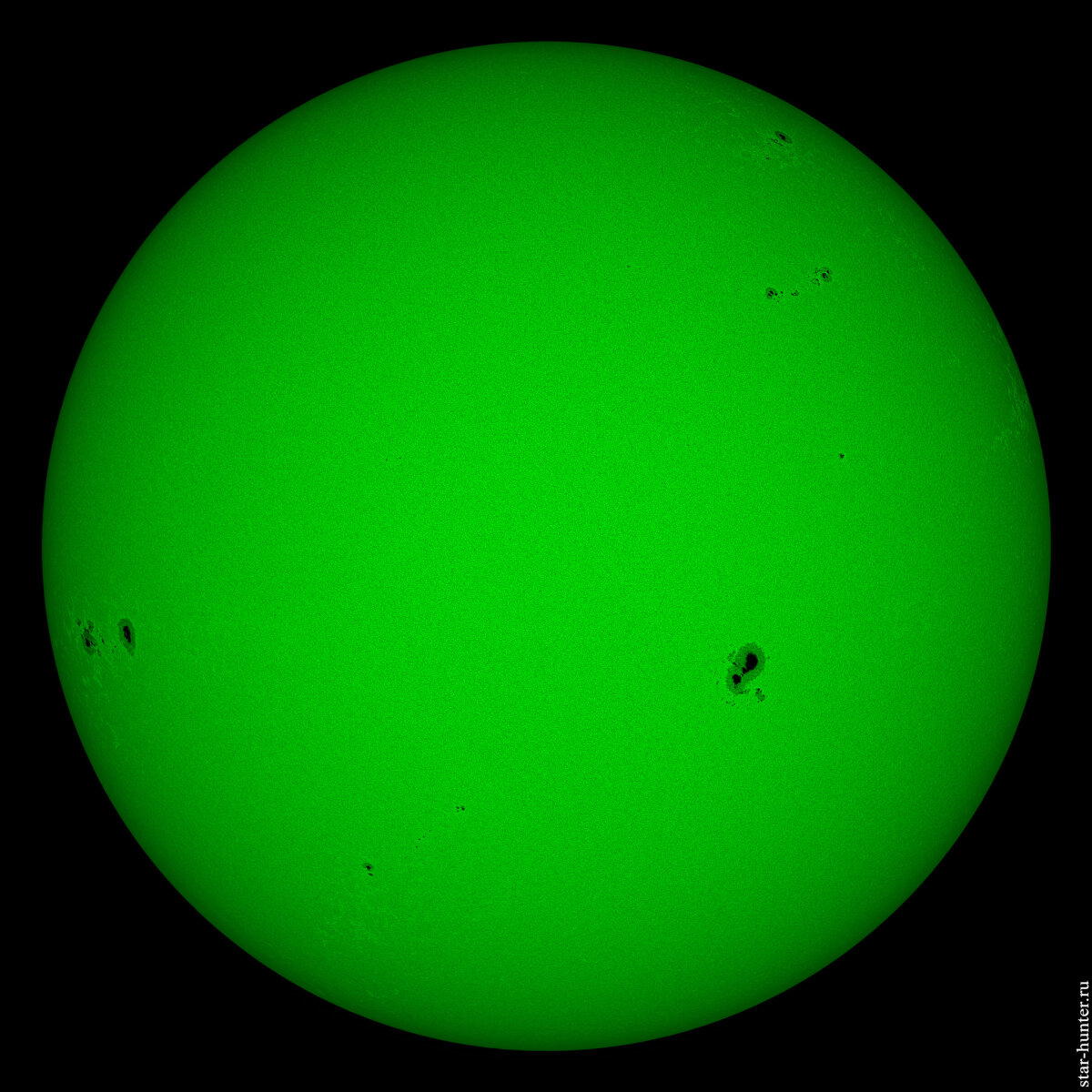

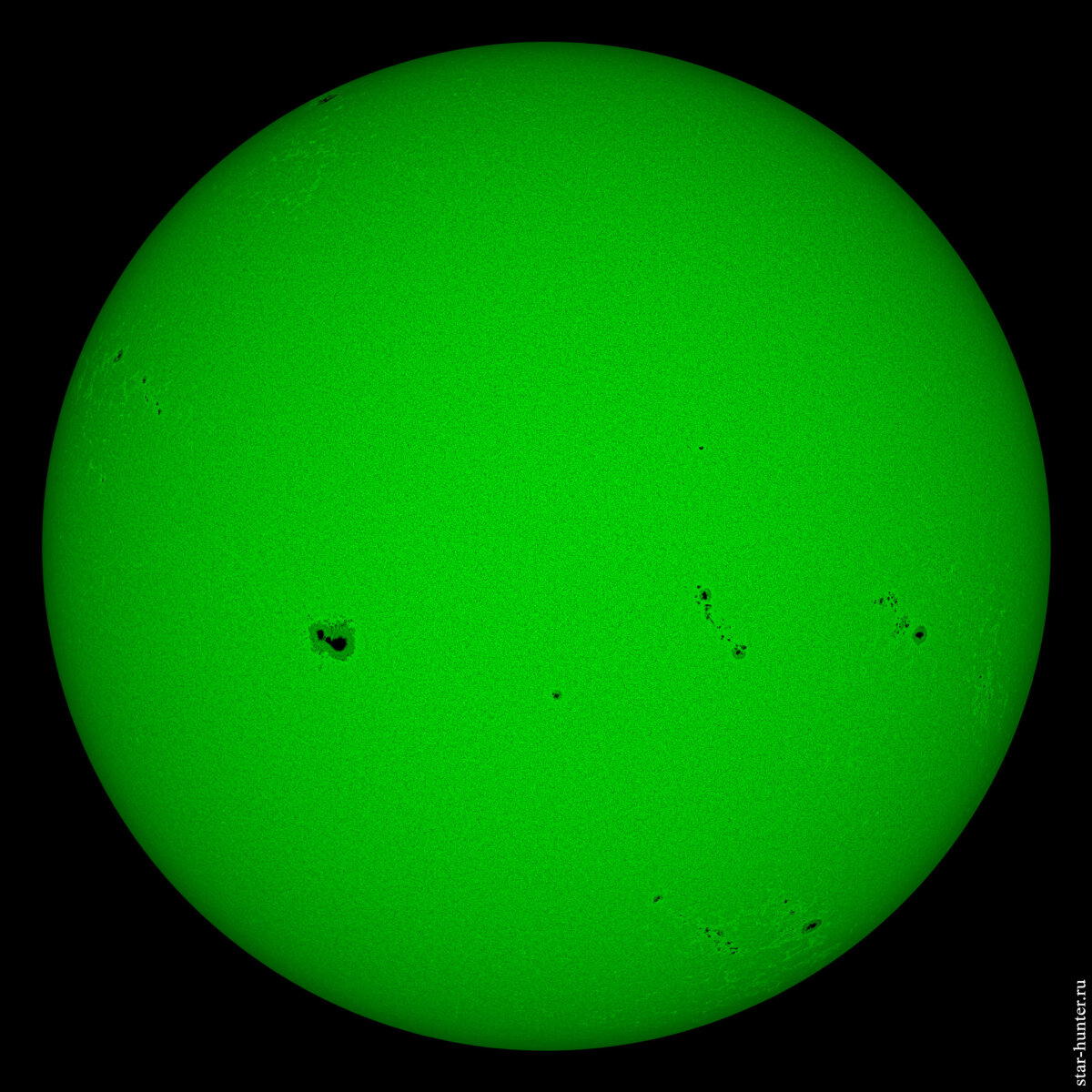

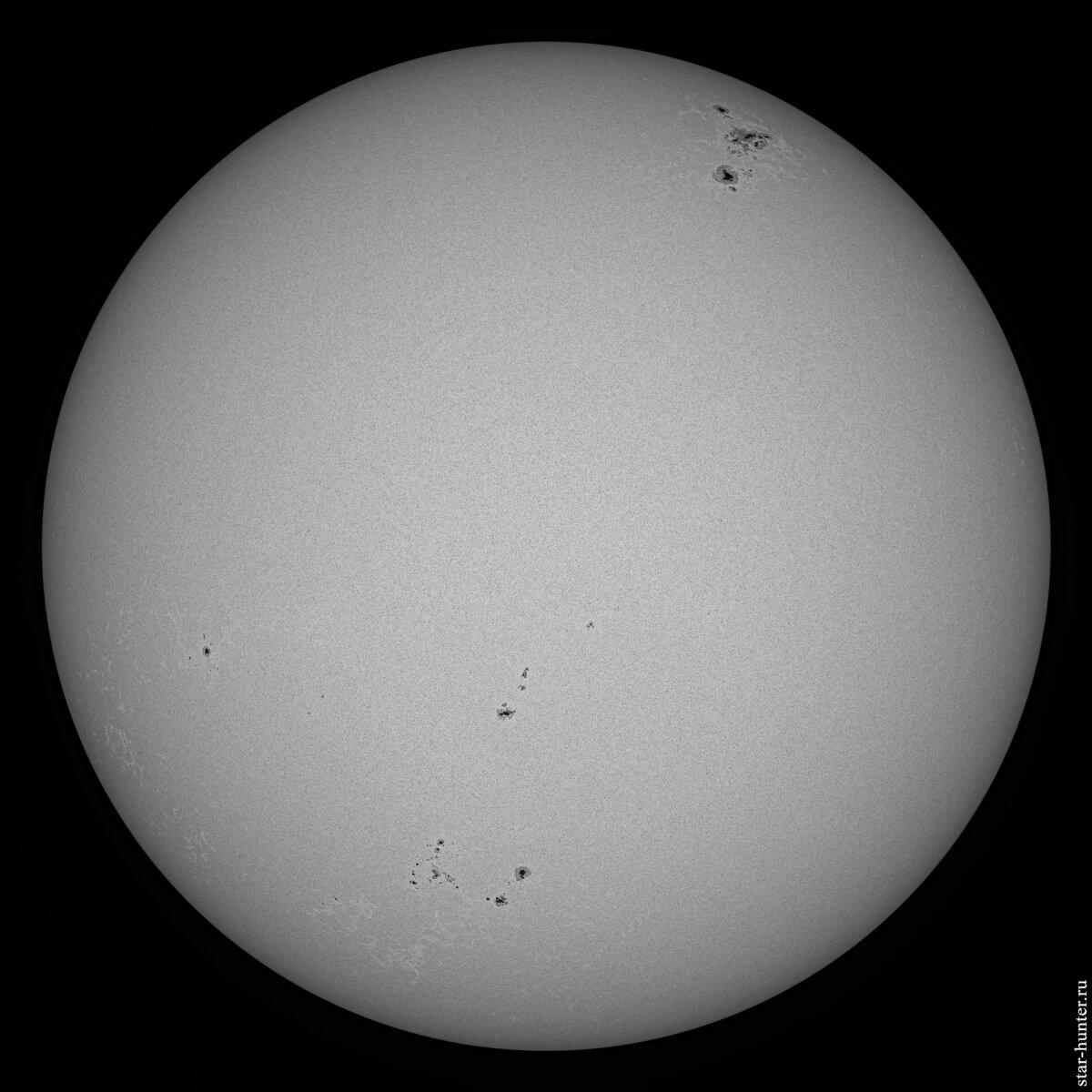

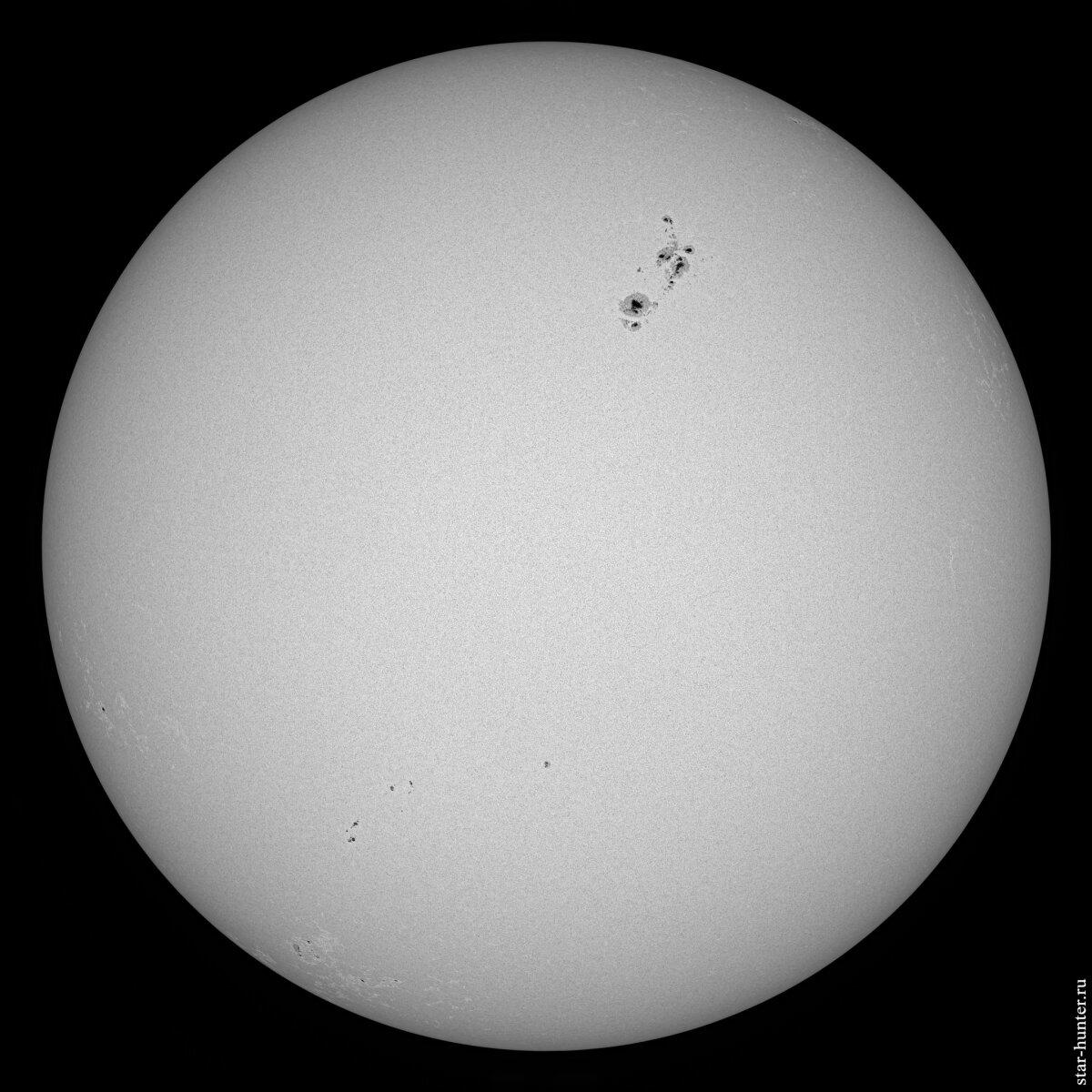

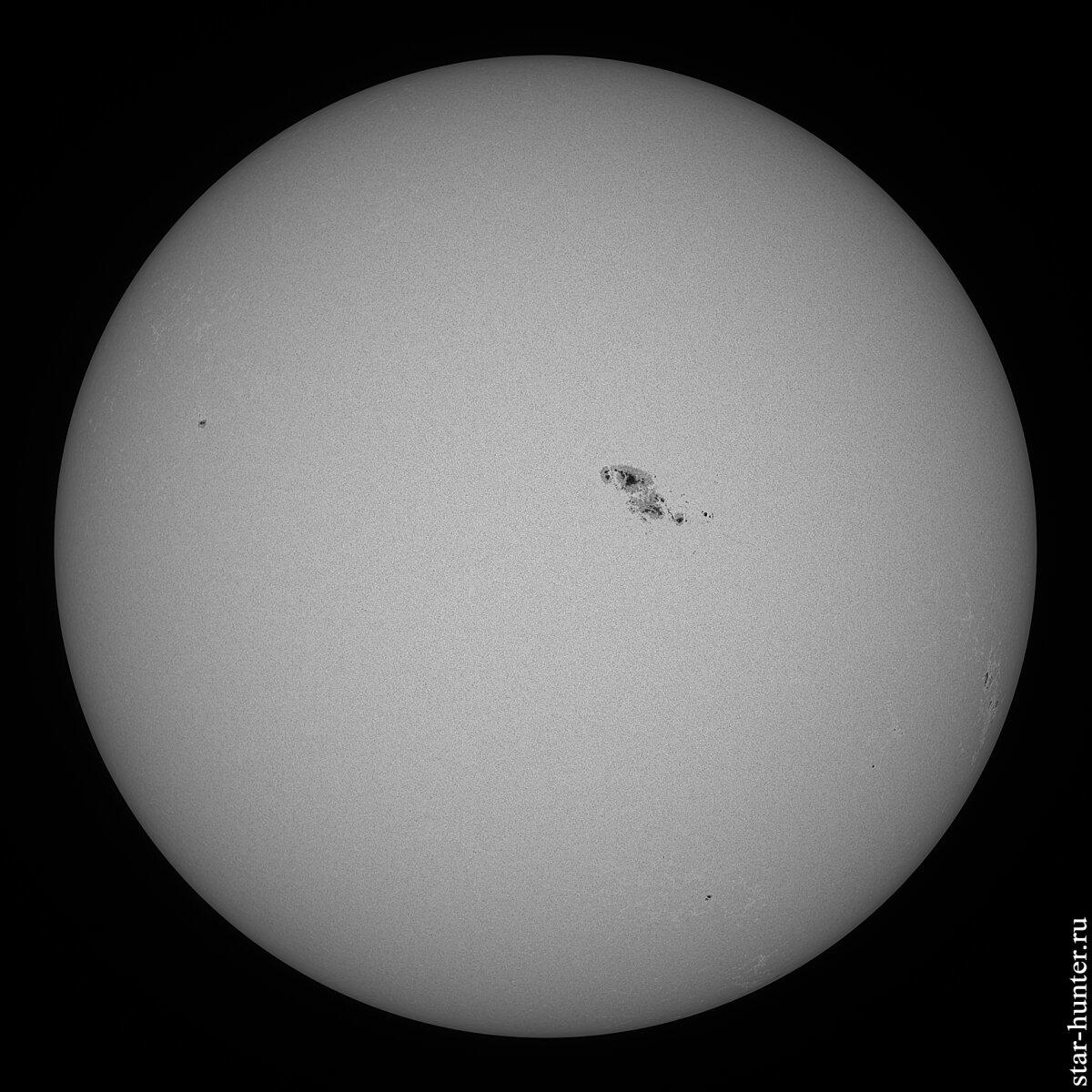

Фотосфера (длина волны 540 нм):

Оборудование:

-телескоп Celestron 102 SLT

-монтировка Celestron Nexstar SE

-клин Гершеля Lacerta

-светофильтр Baader Solar Continuum

-светофильтр ND3

-астрономическая камера ZWO ASI 183MC.

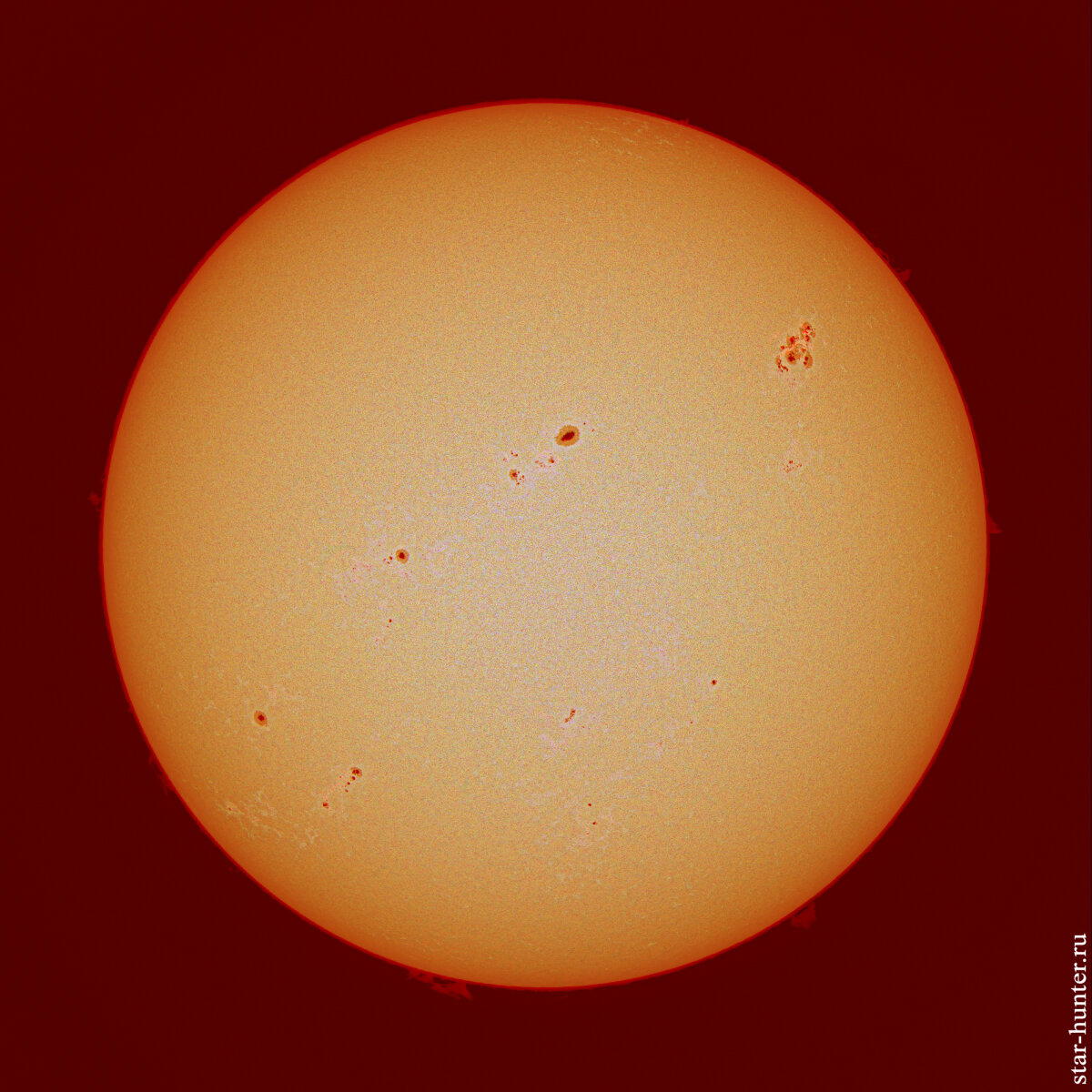

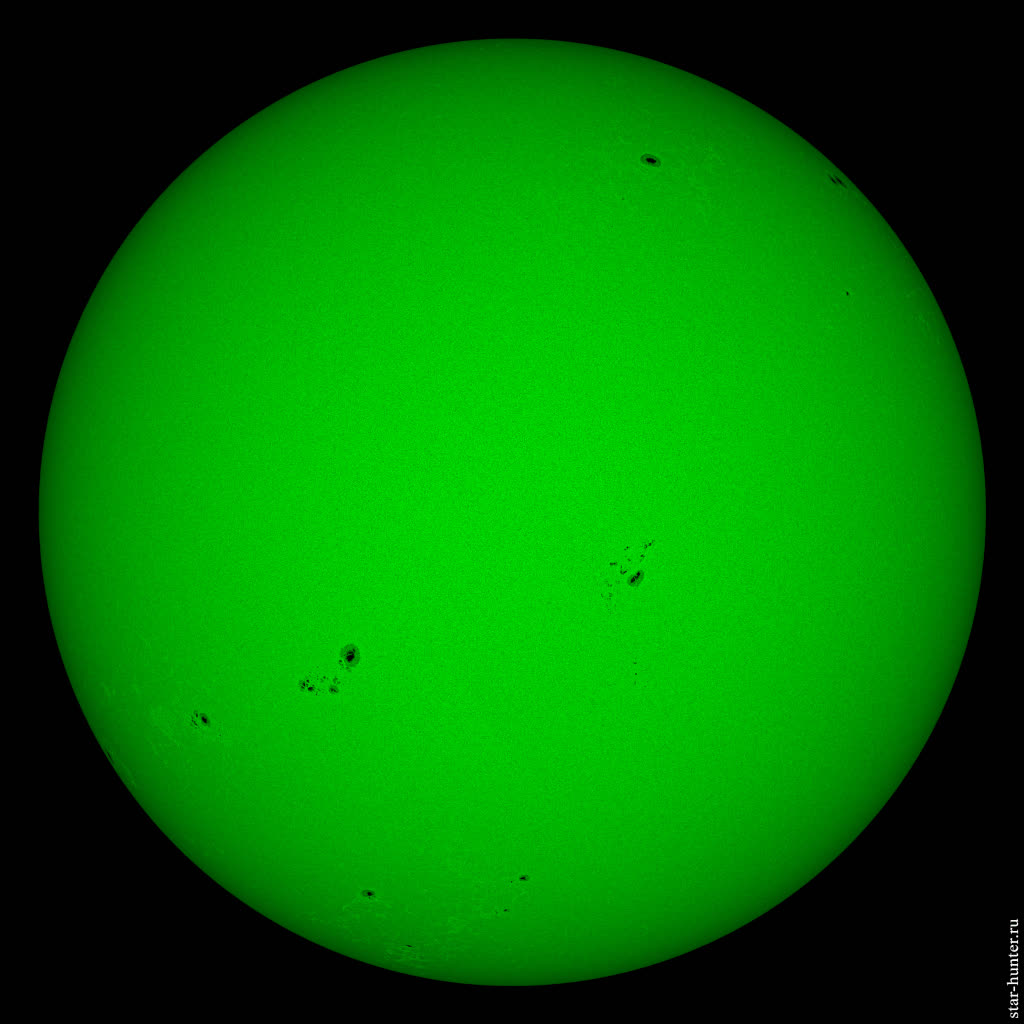

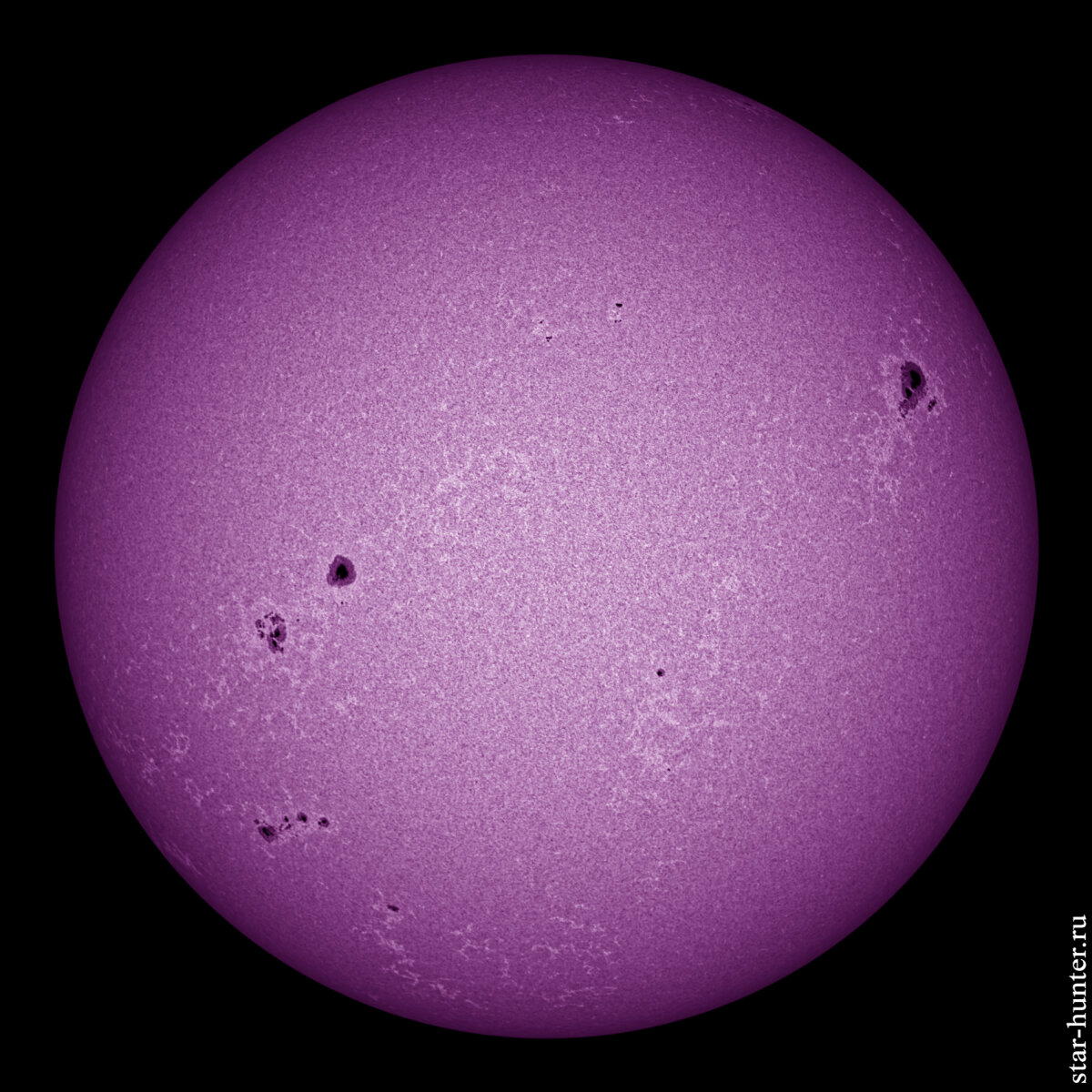

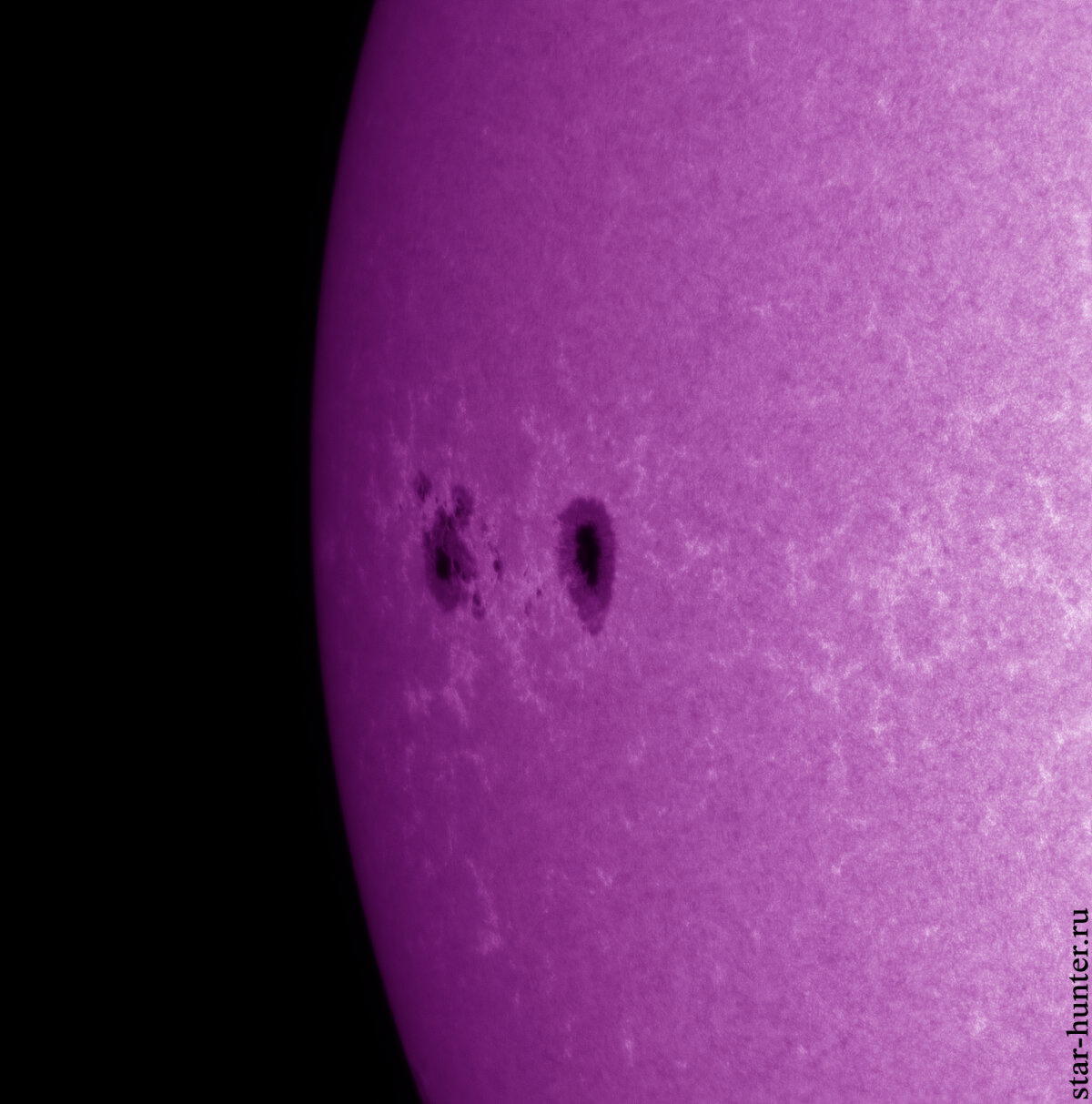

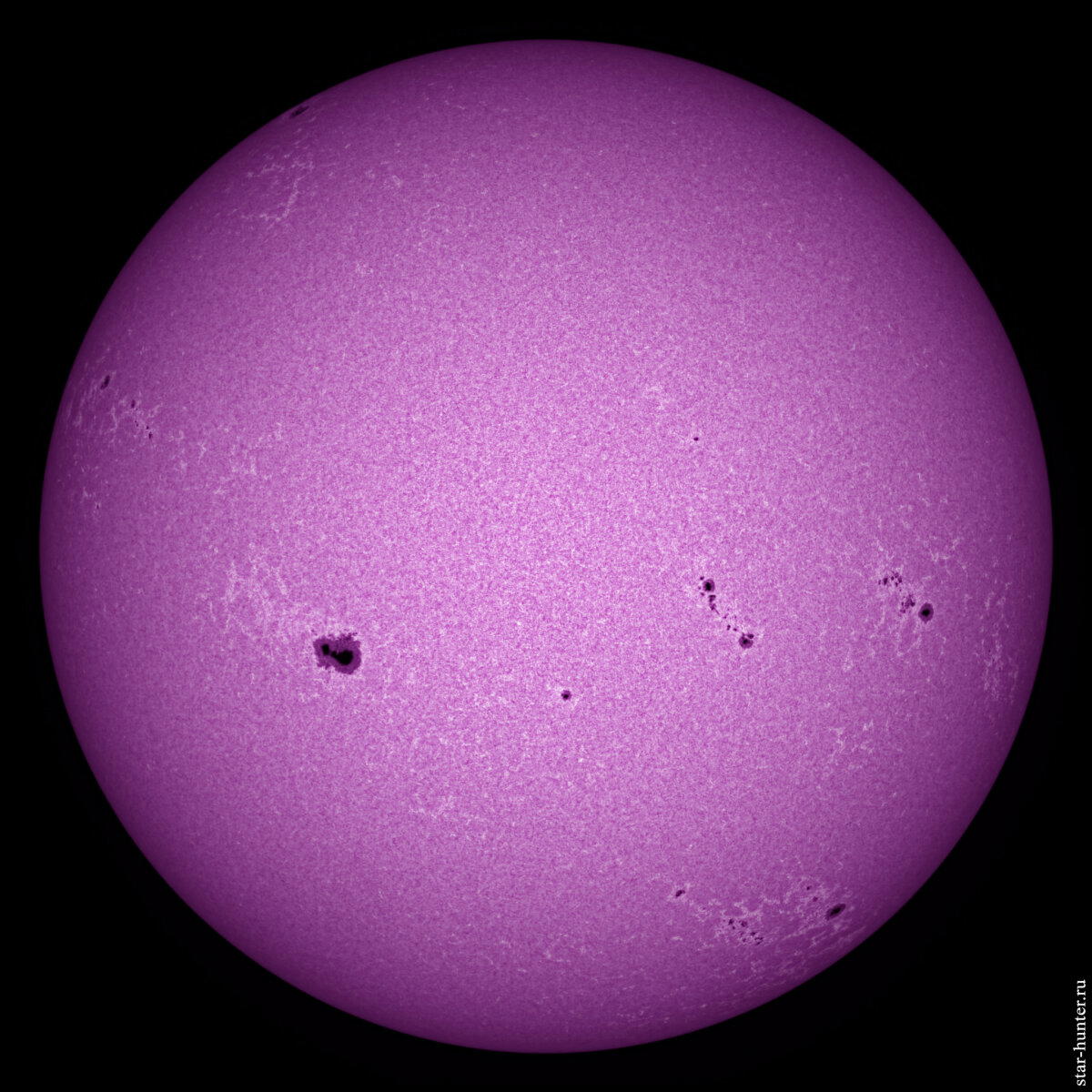

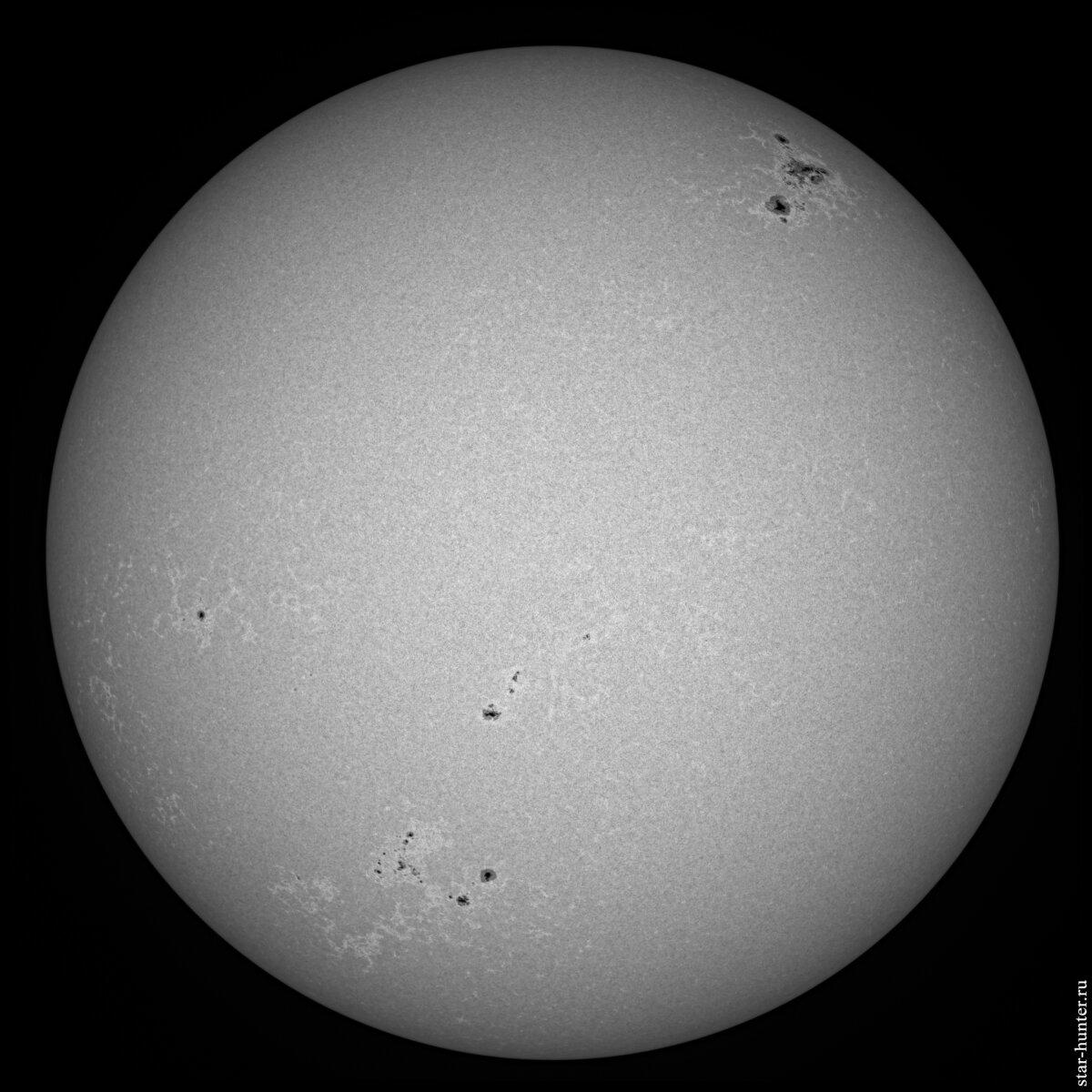

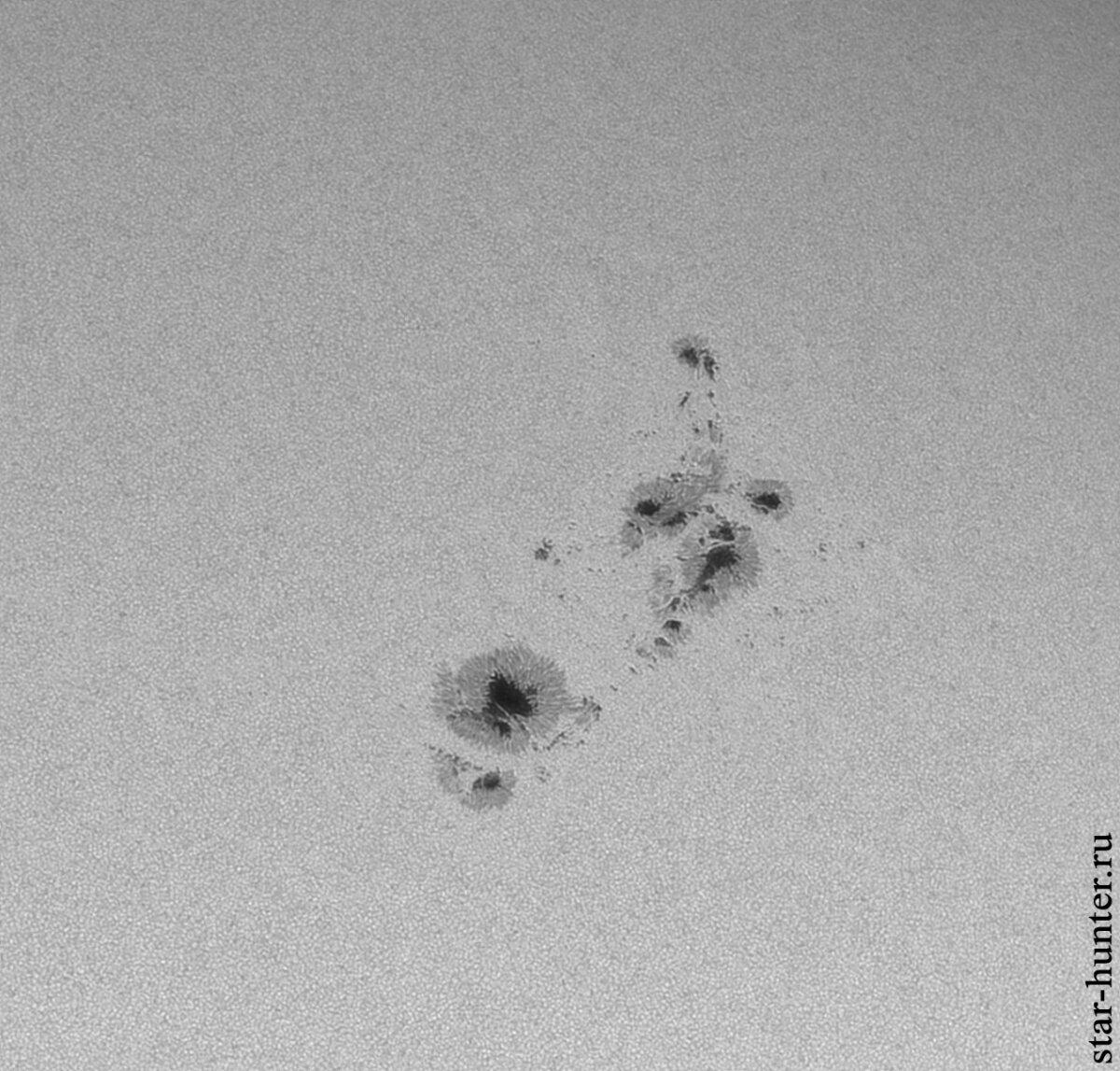

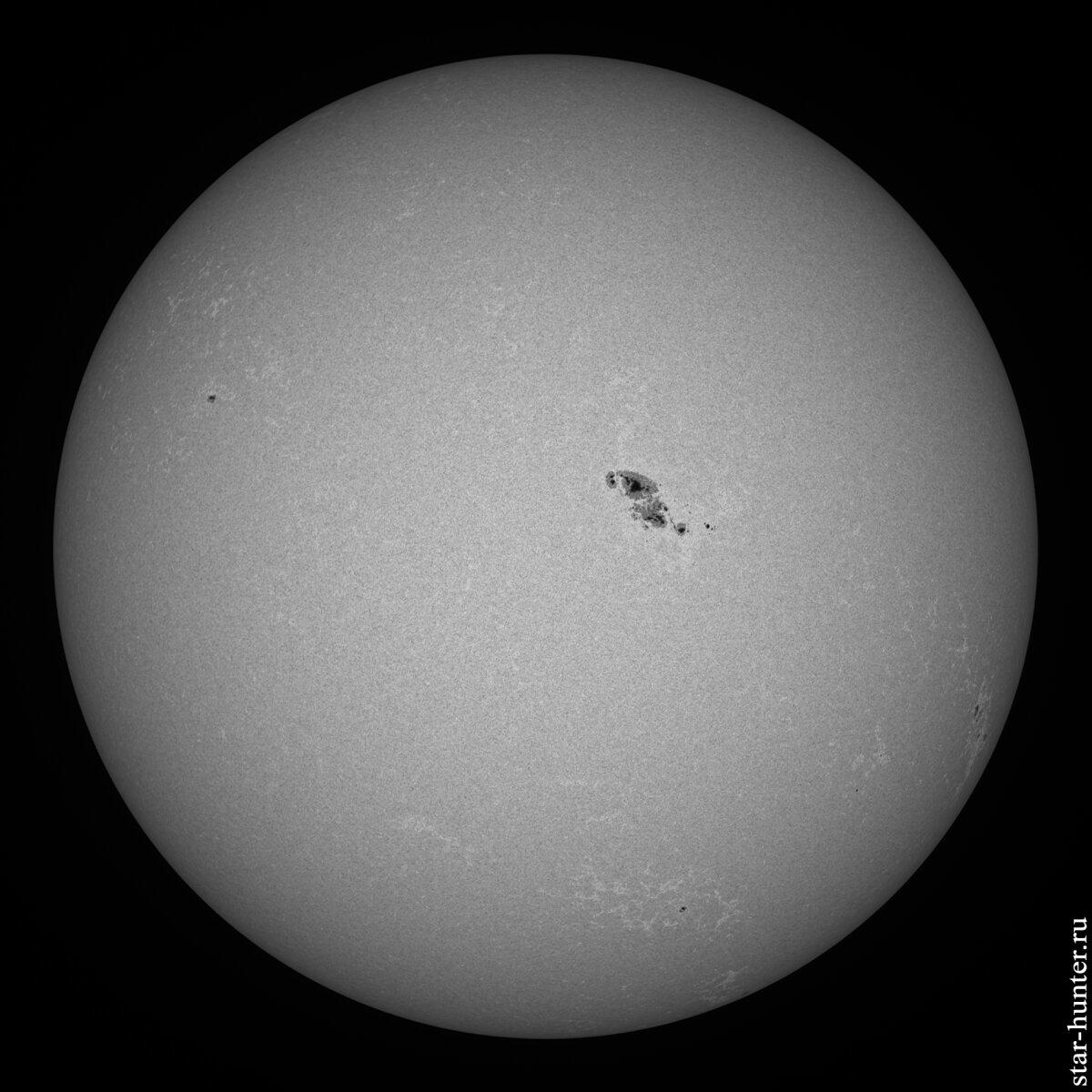

Солнечное пятно AR 3354 (длина волны 540 нм):

Оборудование:

-телескоп Celestron 102 SLT

-монтировка Celestron Nexstar SE

-клин Гершеля Lacerta

-линза Барлоу Svbony SV216

-светофильтр Baader Solar Continuum

-светофильтр ND3

-астрономическая камера QHY5III178m.

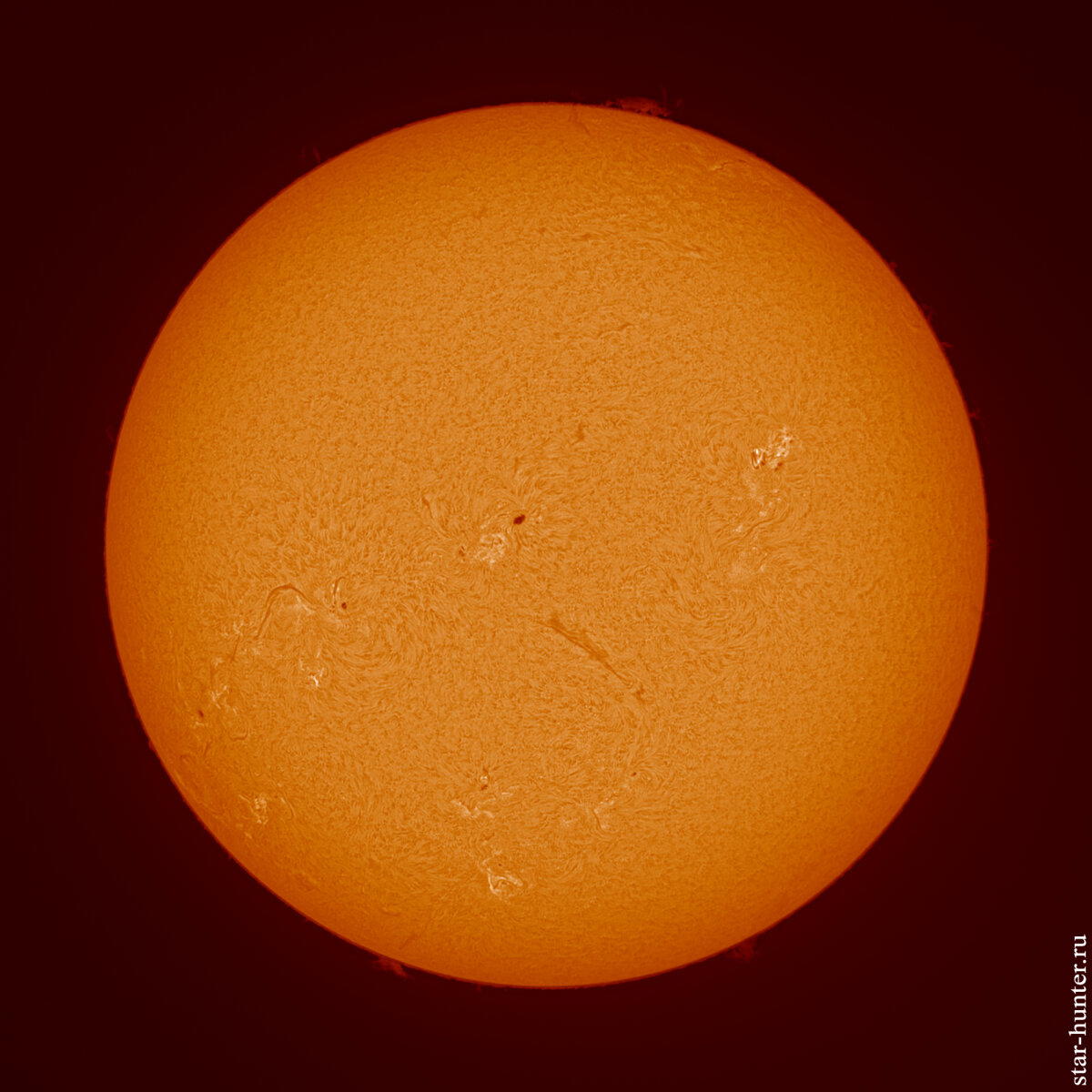

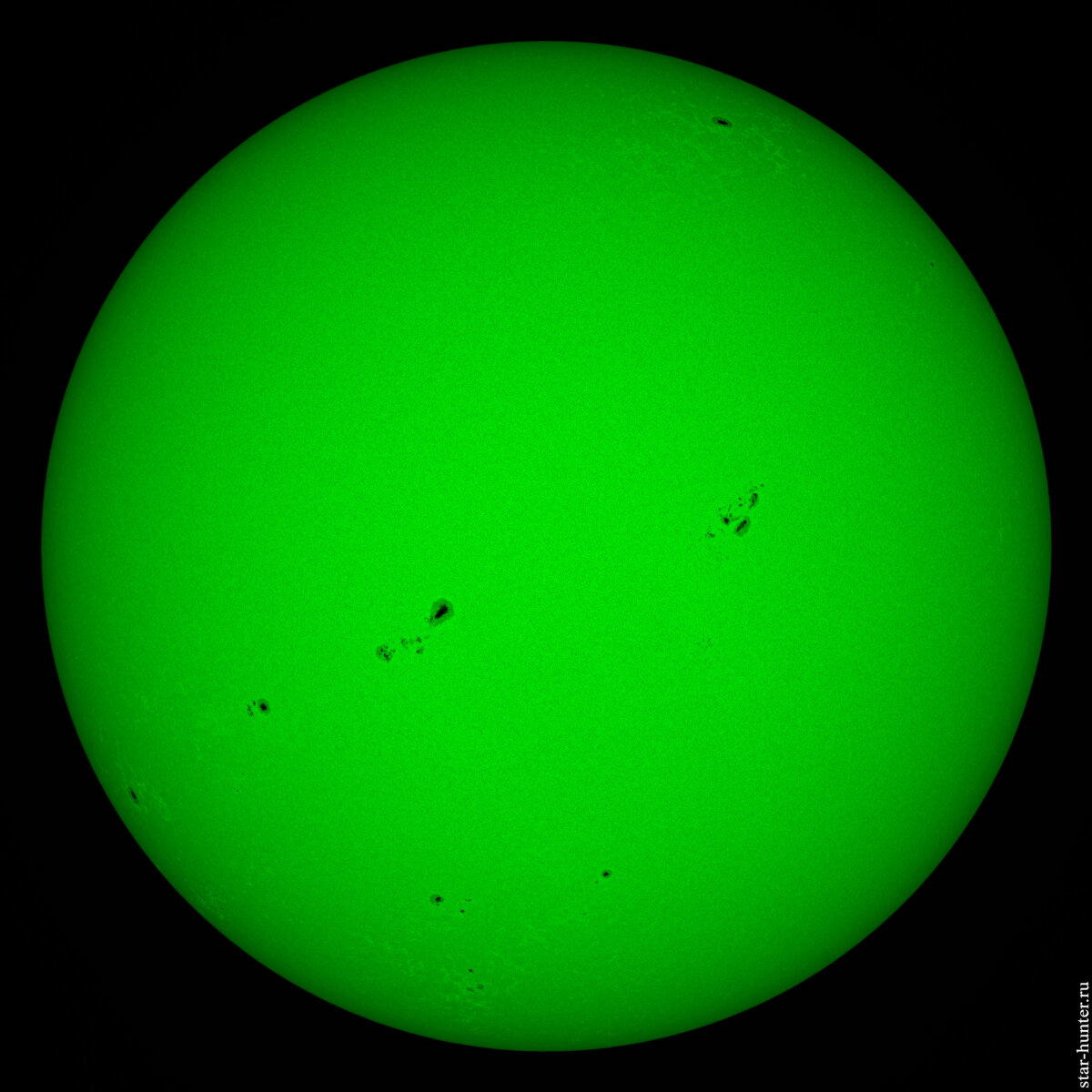

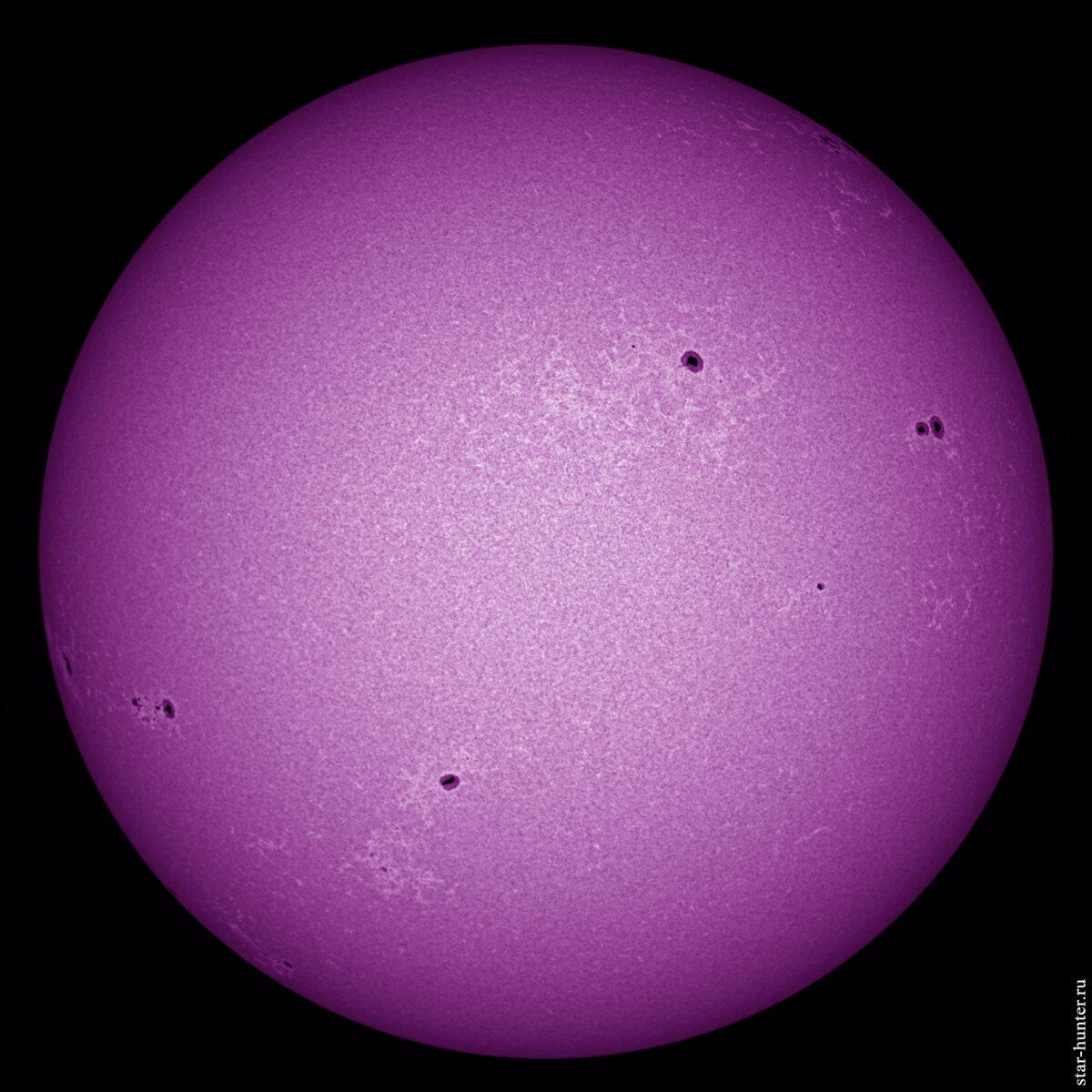

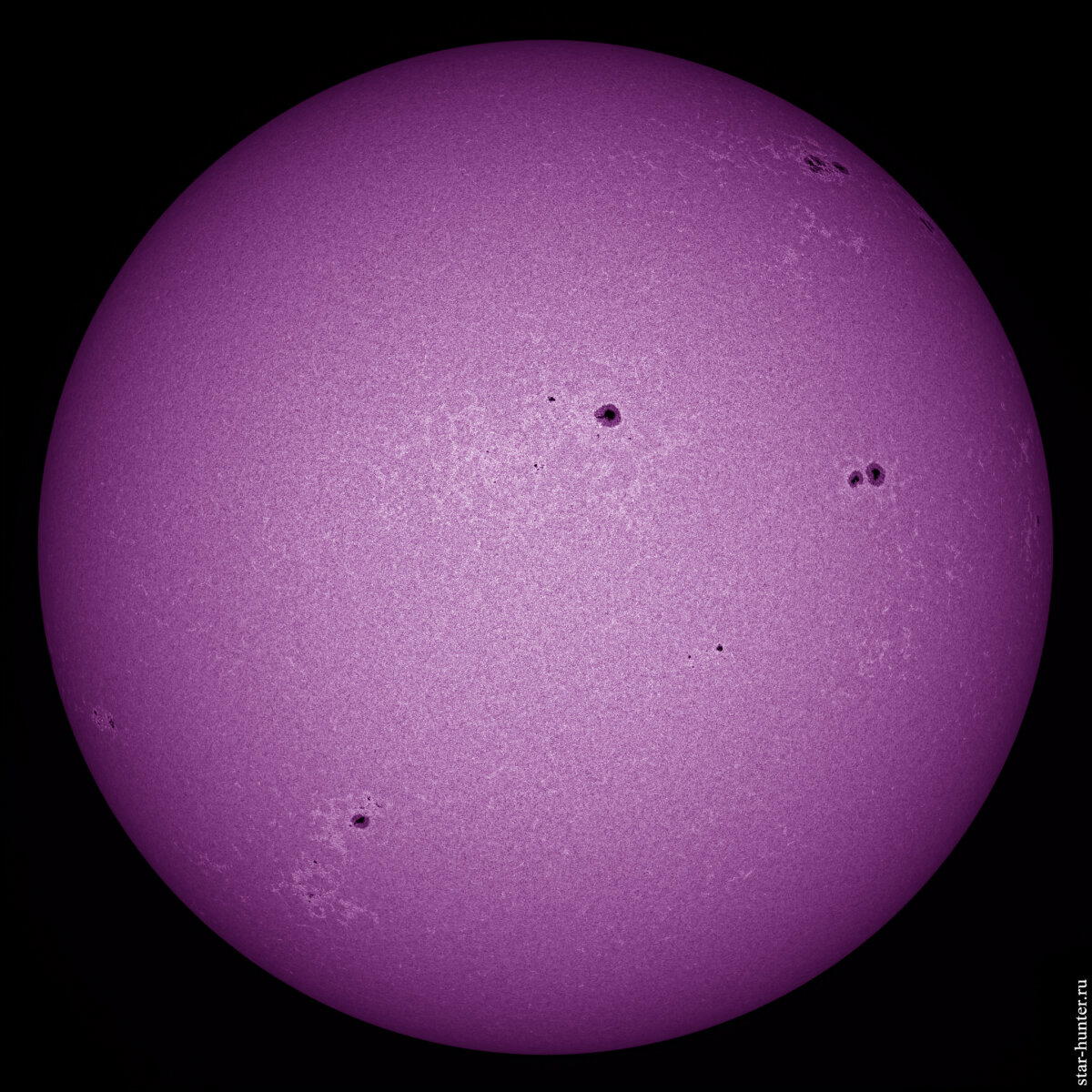

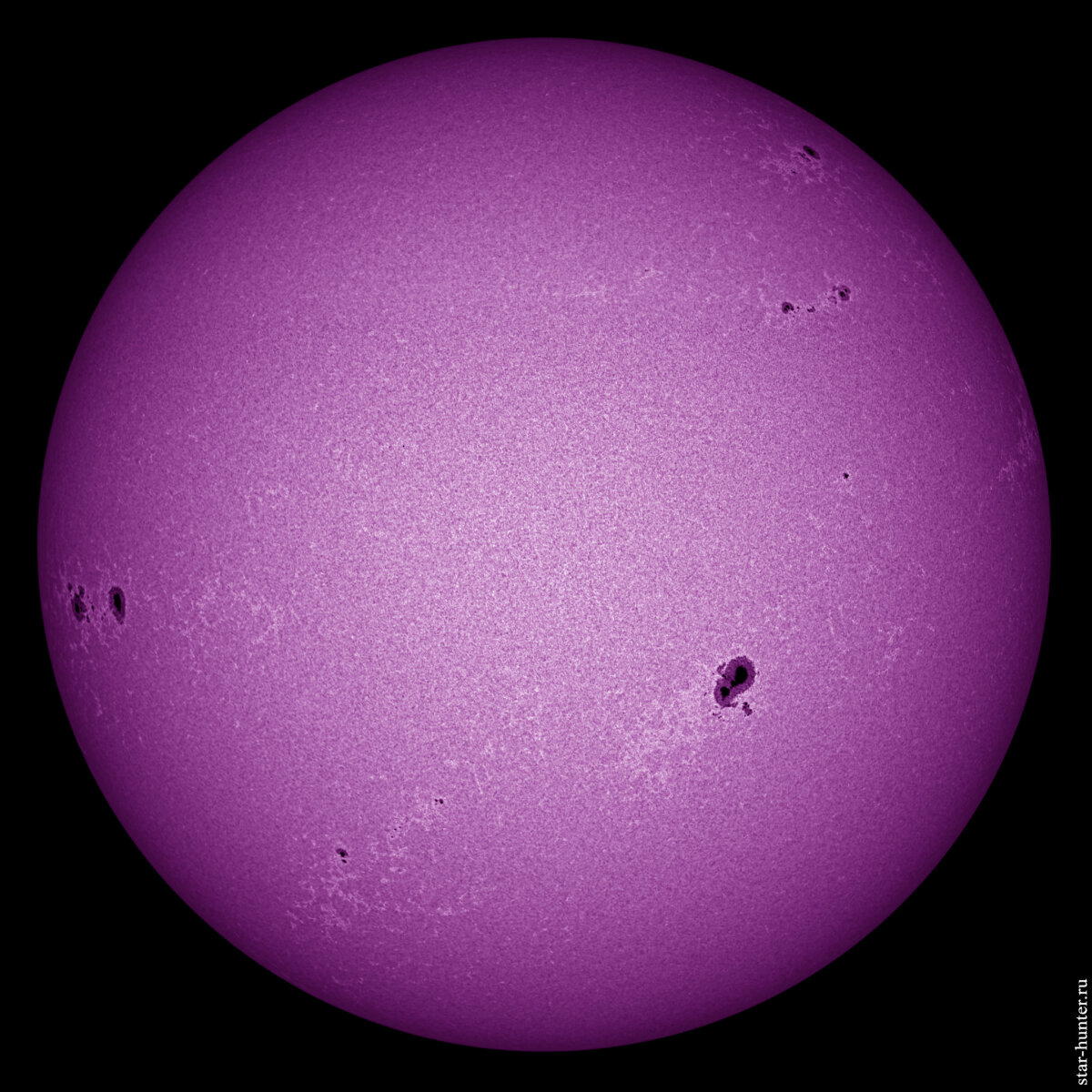

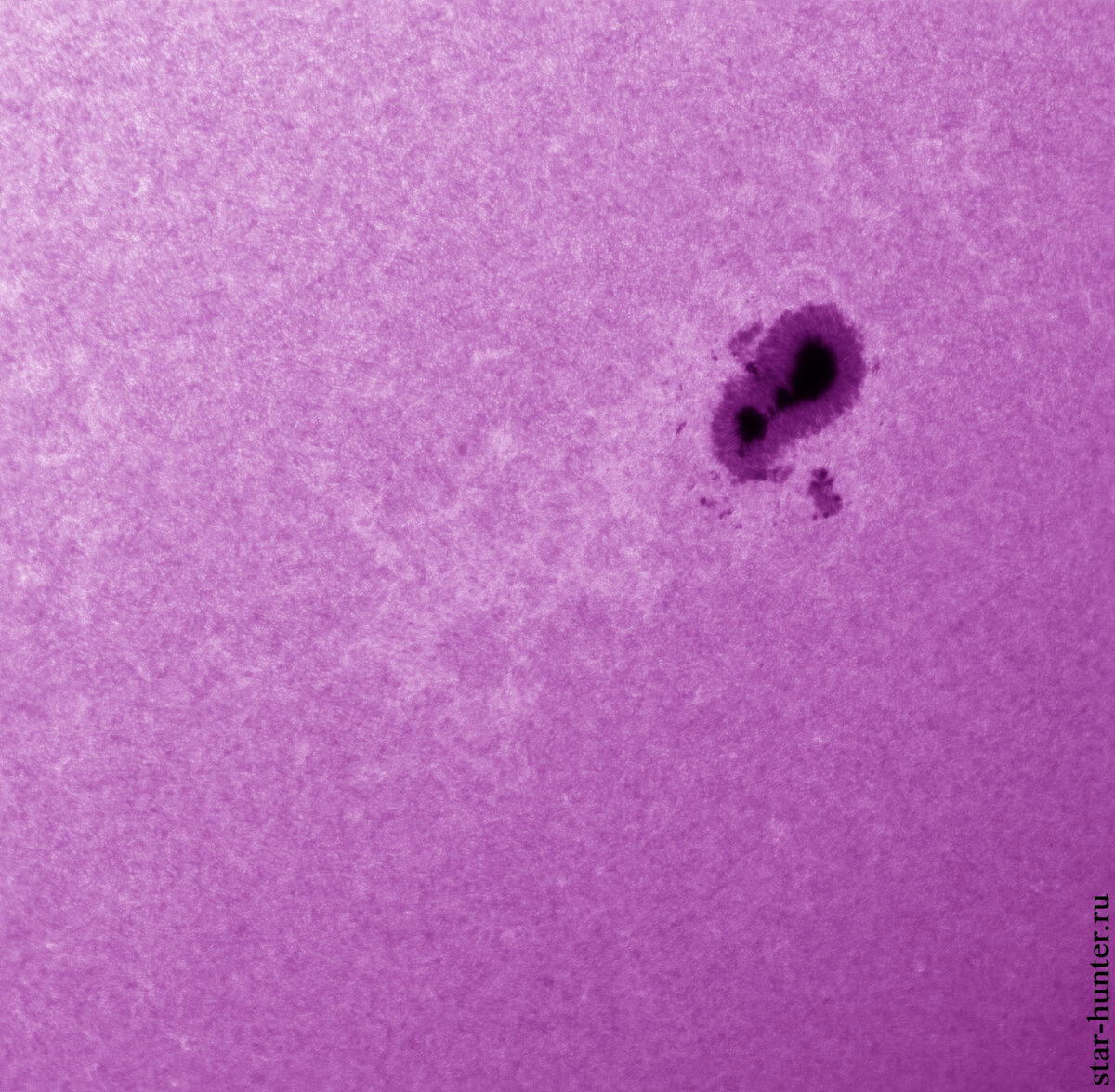

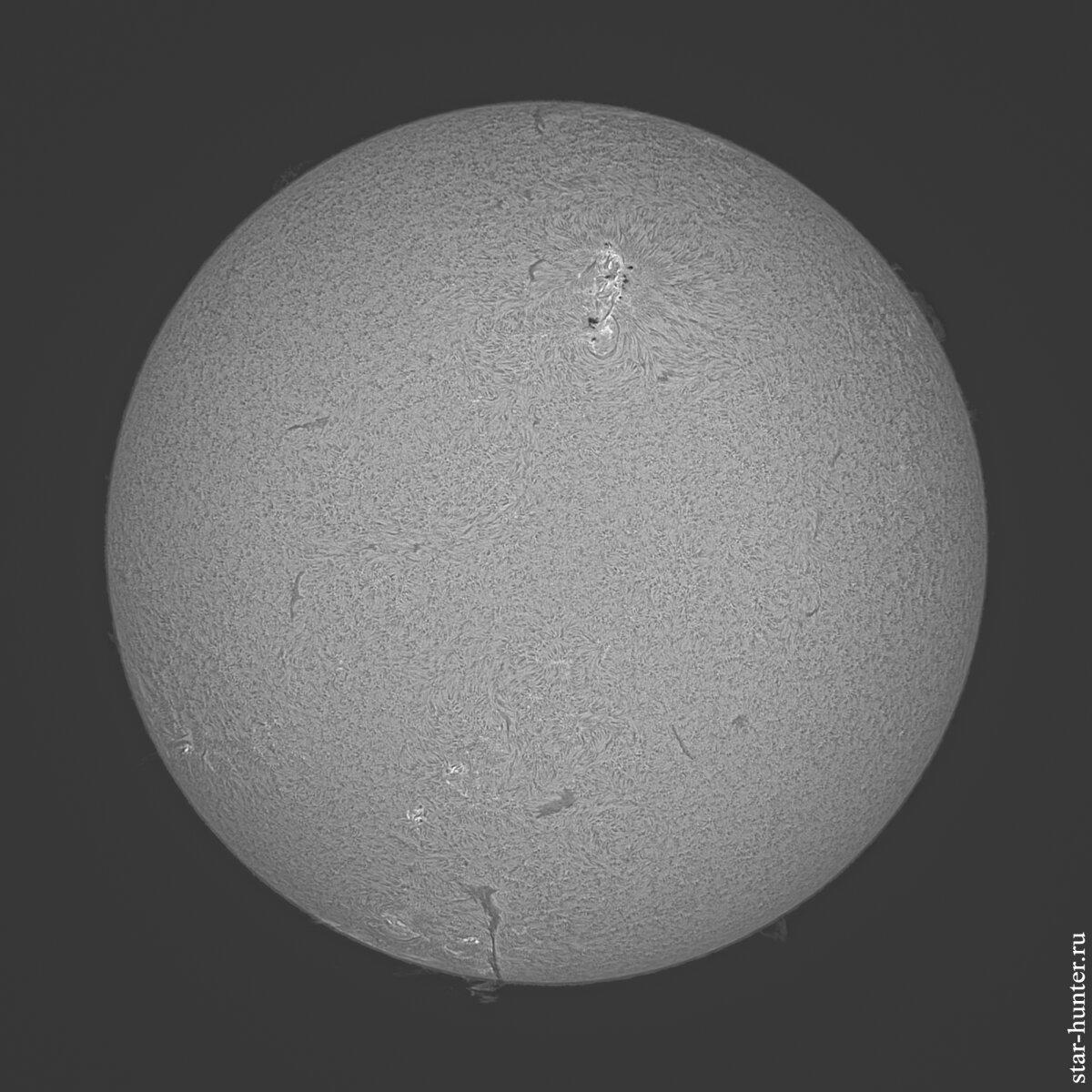

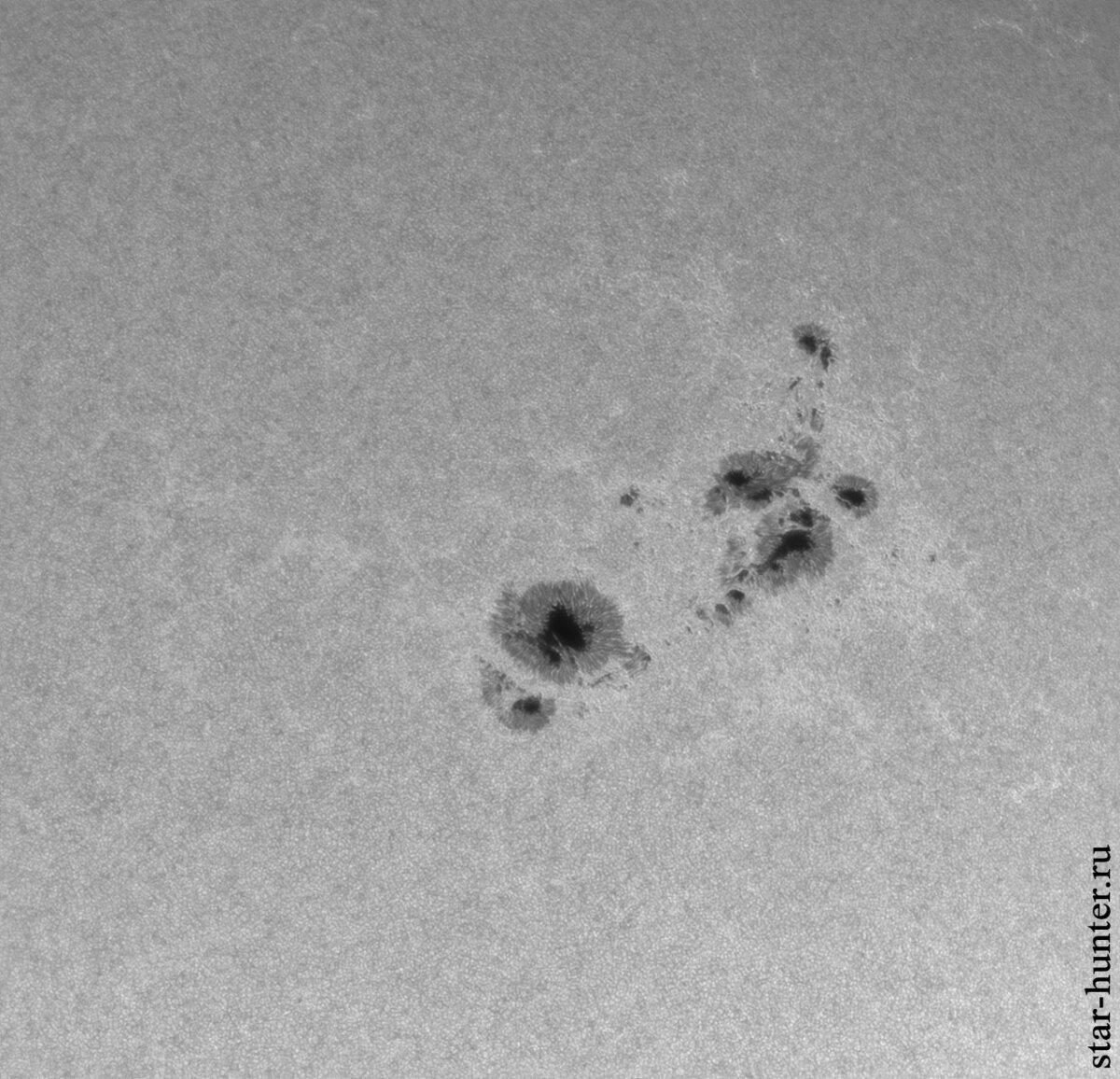

Солнечное пятно AR 3354 (длина волны 393.3 нм):

Оборудование:

-телескоп Celestron 102 SLT

-монтировка Celestron Nexstar SE

-клин Гершеля Lacerta

-линза Барлоу Svbony SV216

-светофильтр Antlia CaK 3nm 393.3nm

-светофильтр ND96-09

-астрономическая камера QHY5III178m.

Место съемки: Анапа, двор.