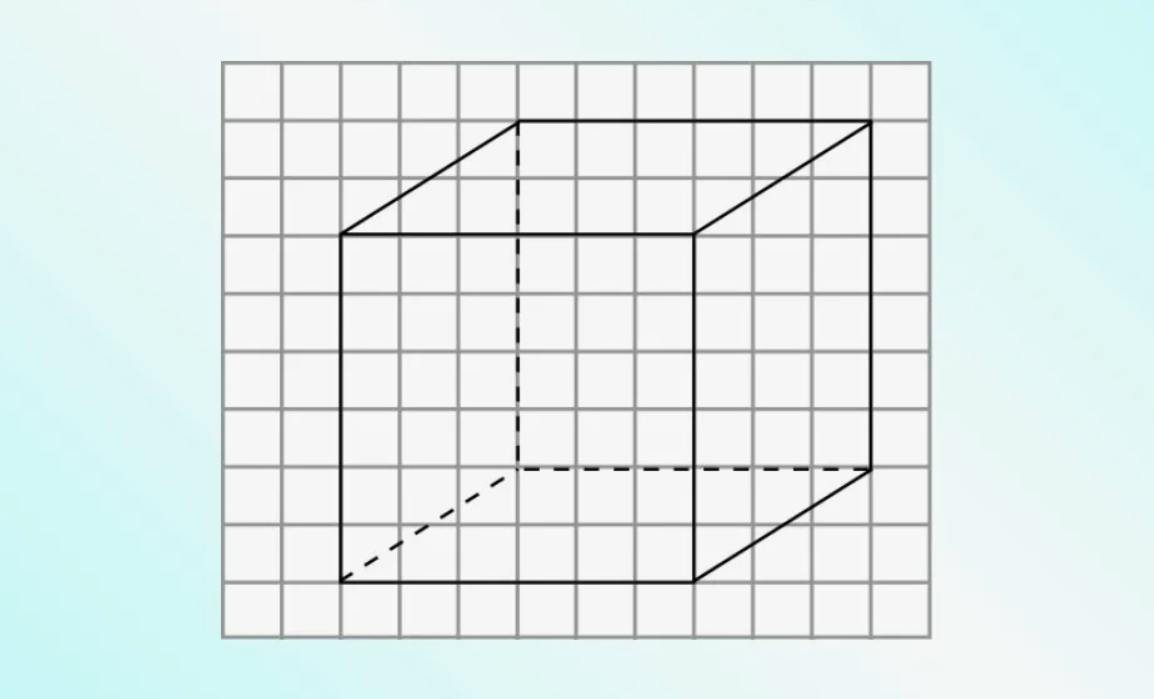

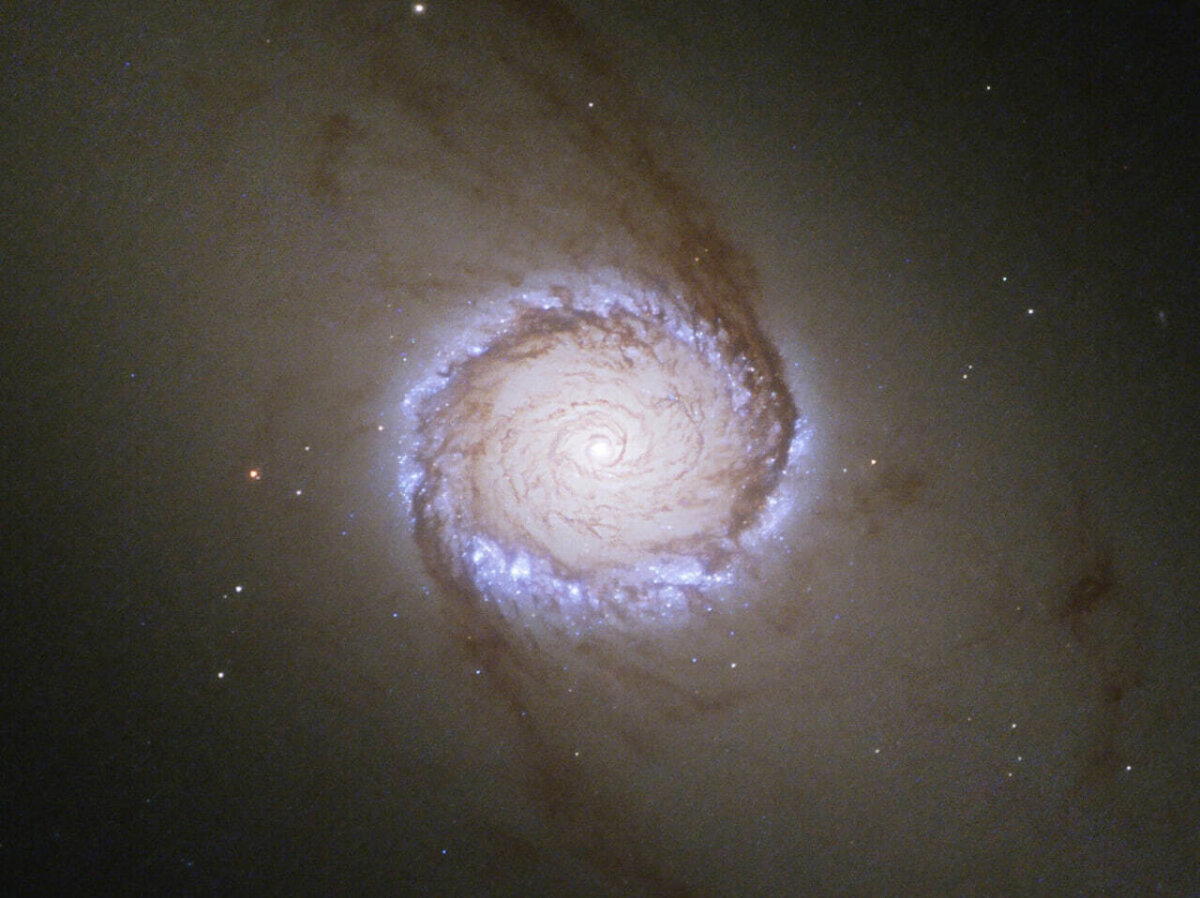

Пространство-время – это математическая модель, которая объединяет три измерения пространства (длина, ширина, высота) с одним измерением времени в единый четырехмерный континуум. Вместо того, чтобы рассматривать пространство и время как отдельные и независимые сущности, мы рассматриваем их как взаимосвязанные и взаимозависимые аспекты единого целого. Это связанное состояние является чем-то типа сцены, на которой творится вся физика и вся наша жизнь. Но откуда оно взялось и как сформировалось?

Вопрос о происхождении пространства и времени – один из самых фундаментальных и завораживающих в физике. Это не просто вопрос “когда” и “где”, это вопрос о самой ткани реальности, о тех нитях, из которых сплетен наш мир. Ответить на него полностью мы пока не можем, но существующие теории и модели дают нам некоторое представление о проблеме. И проблема эта точно не самая простая.

Вообще теорий существует просто невероятное количество. Вот только если говорить именно про научные, да ещё и на сугубо физические подходы, то я насчитал их всего три. Давайте их и разберём.

Для начала отмечу, что особняком стоит взаимоотношение пространства и времени с информацией. Будет ли информация являться частью пространства-времени или это разные сущности? Правильного ответа нет, как нет и полного описания понятия "информация". Но в одном случае уместно полагать, что информация описывает ещё и пространство-время и становится его основой, а в другом - что информация появляется внутри пространства-времени. Вдумайтесь в этот момент.

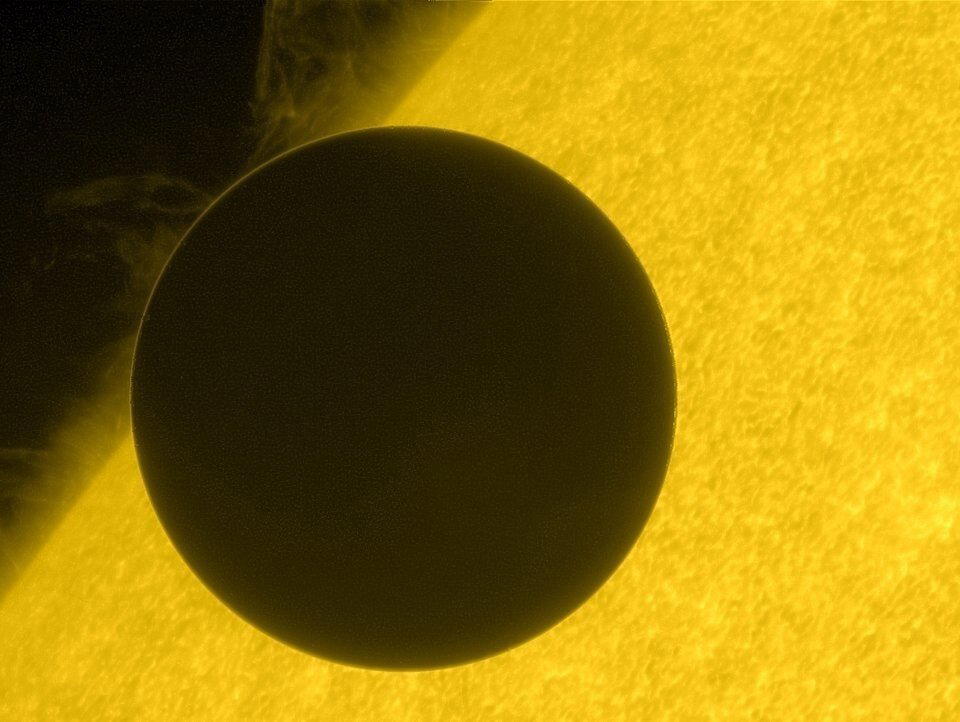

Некоторые физики полагают, что пространство-время формируется в пределах масштабов Планка, то есть на масштабах, близких к одной триллионной доли метра. Другие сводят всё к взаимодействию кварков. Сложность лишь в том, что ни те, не другие не могут точно сказать, что именно происходит.

Не было никакого “ДО”

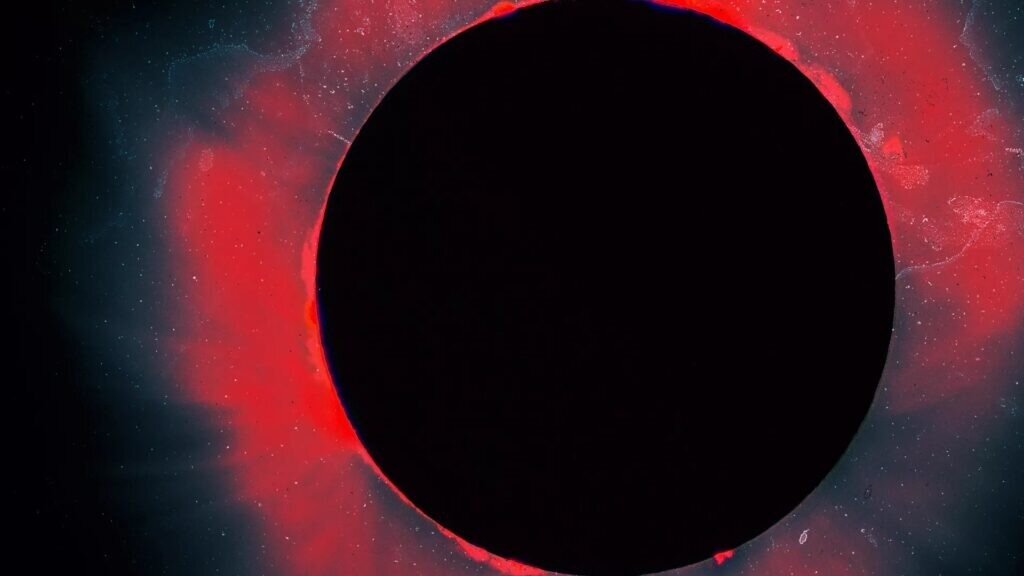

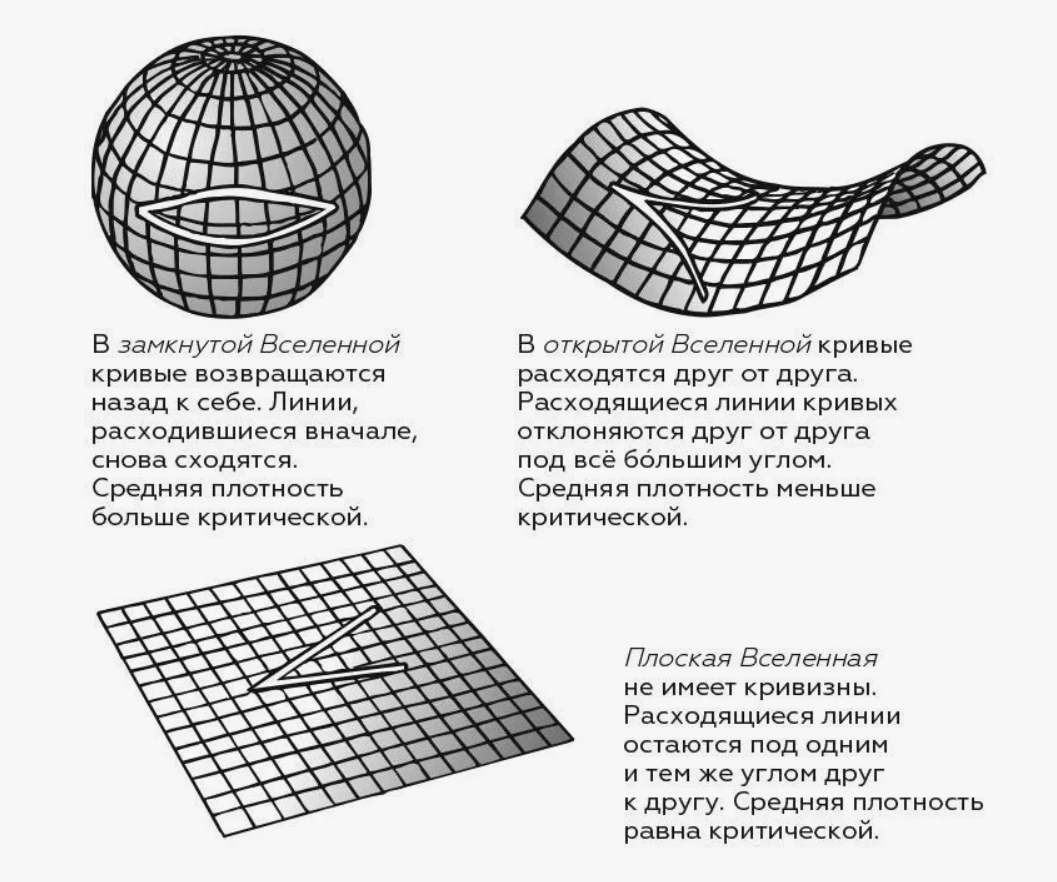

Одна из самых "хитрых" теорий построена на том, что пространство и время существуют вечно. Сама идея “до” теряет смысл, ведь “до” предполагает наличие времени, а его, как такового, вероятно и нет. Можно представить это как вопрос о том, что находится севернее Северного полюса. Понятие просто не имеет никакого смысла в данной системе координат.

Если сюда добавить разные подходы, связанные с зацикливанием поведения Вселенной и её физического состояния, то сам вопрос о формировании пространства-времени теряет всякий смысл.

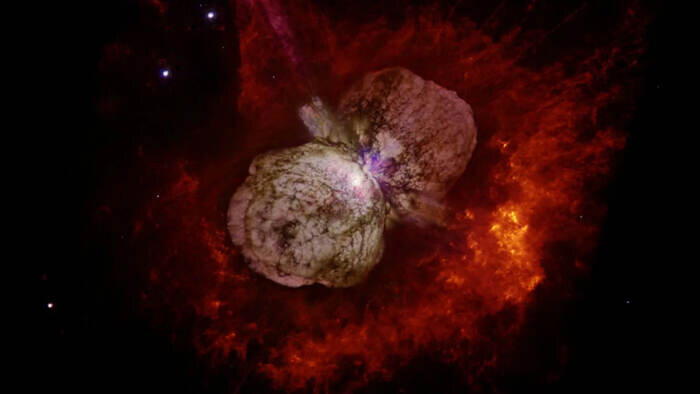

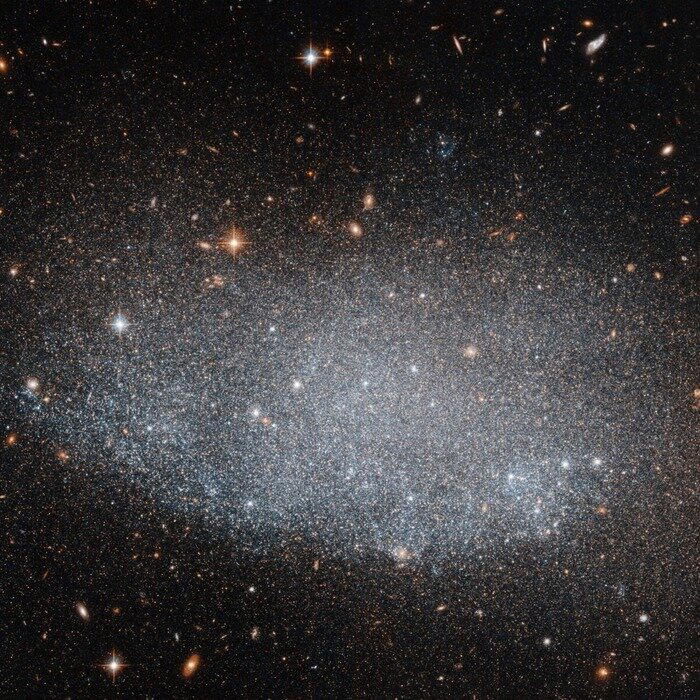

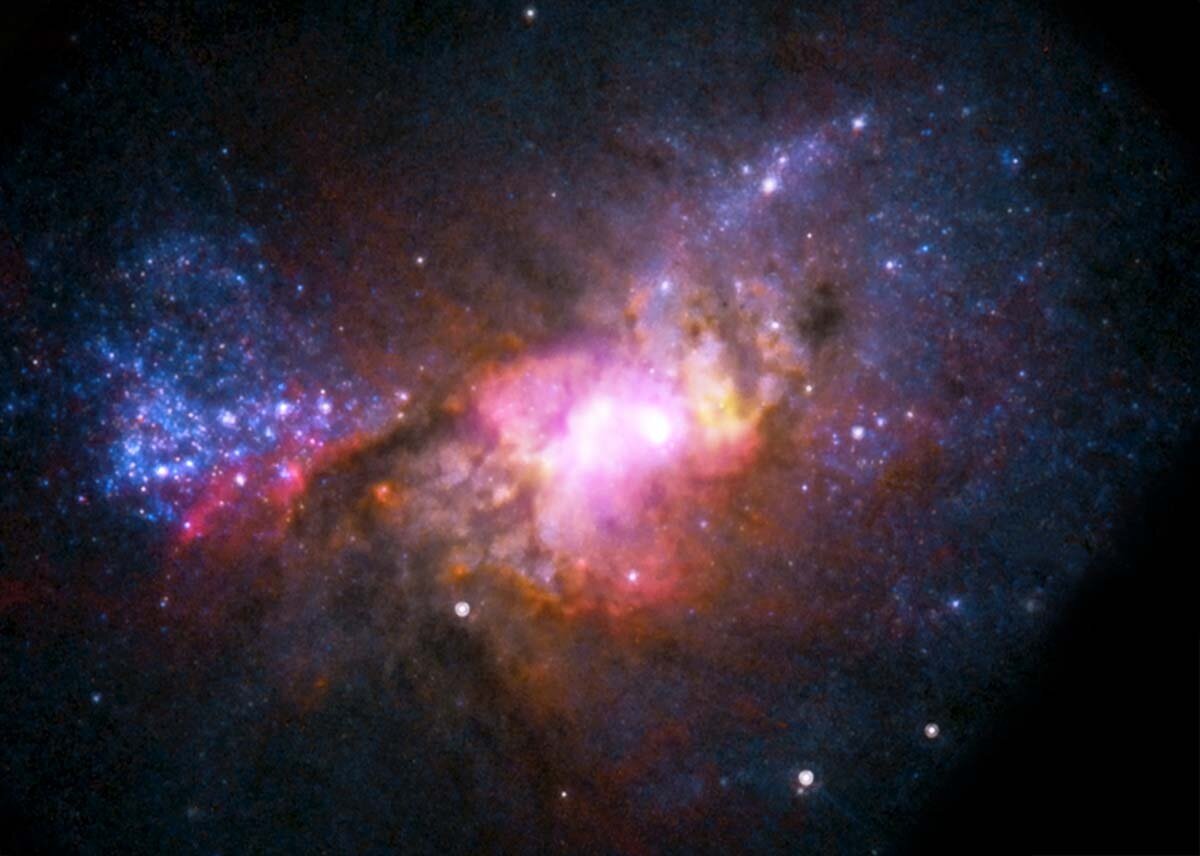

Квантовые флуктуации

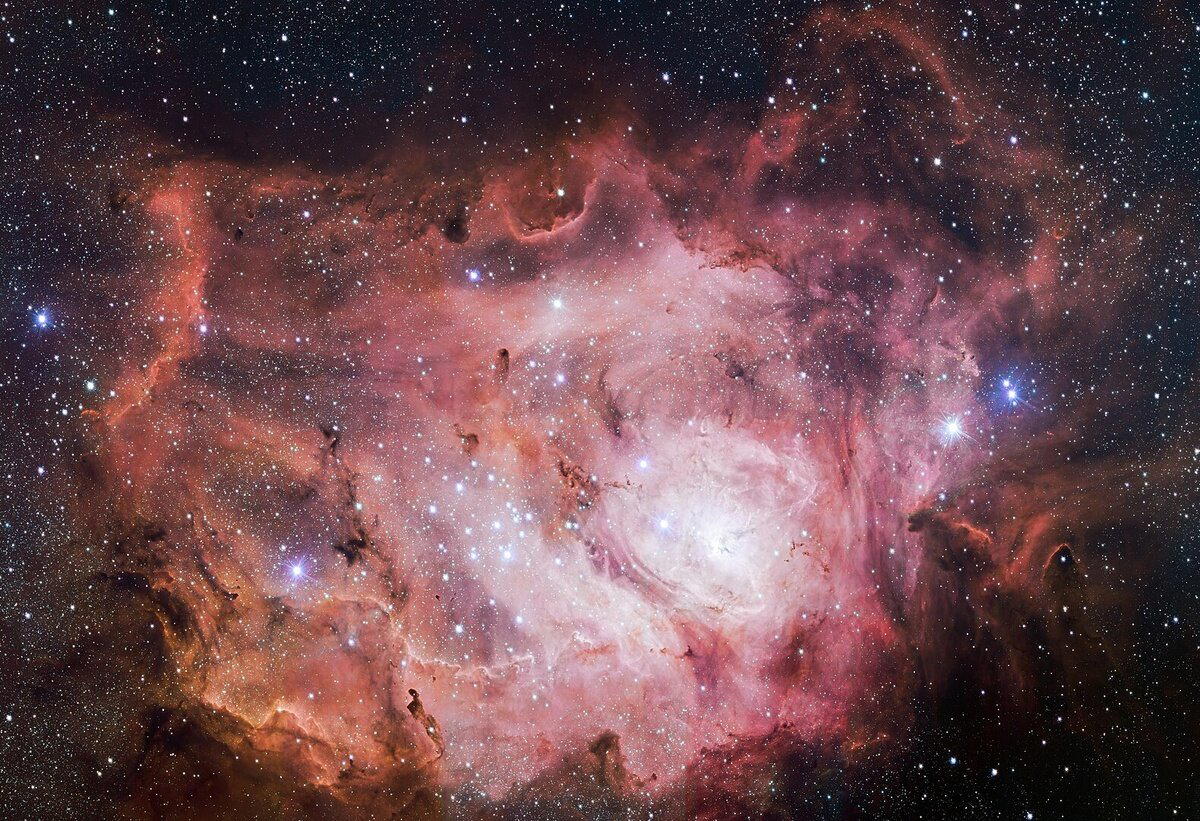

Эта теория построена на том, что в физике не может существовать пустоты. До формирования Вселенной (всё равно по какой причине) не было пустоты. Был набор квантовых флуктуаций. Они каким-то образом (опять-таки не важно каким) получили энергию и стали раскручиваться. Этот процесс позволил говорить о формировании не просто материи, а пространства и времени вместе с ней. Очень грубая аналогия - это как театр приехал на гастроли и привёз с собой всё необходимое. Сцену, актёров, декорации.

Но тут сама квантовая теория тонет в изобилии гипотез. Среди них можно выделить самые известные:

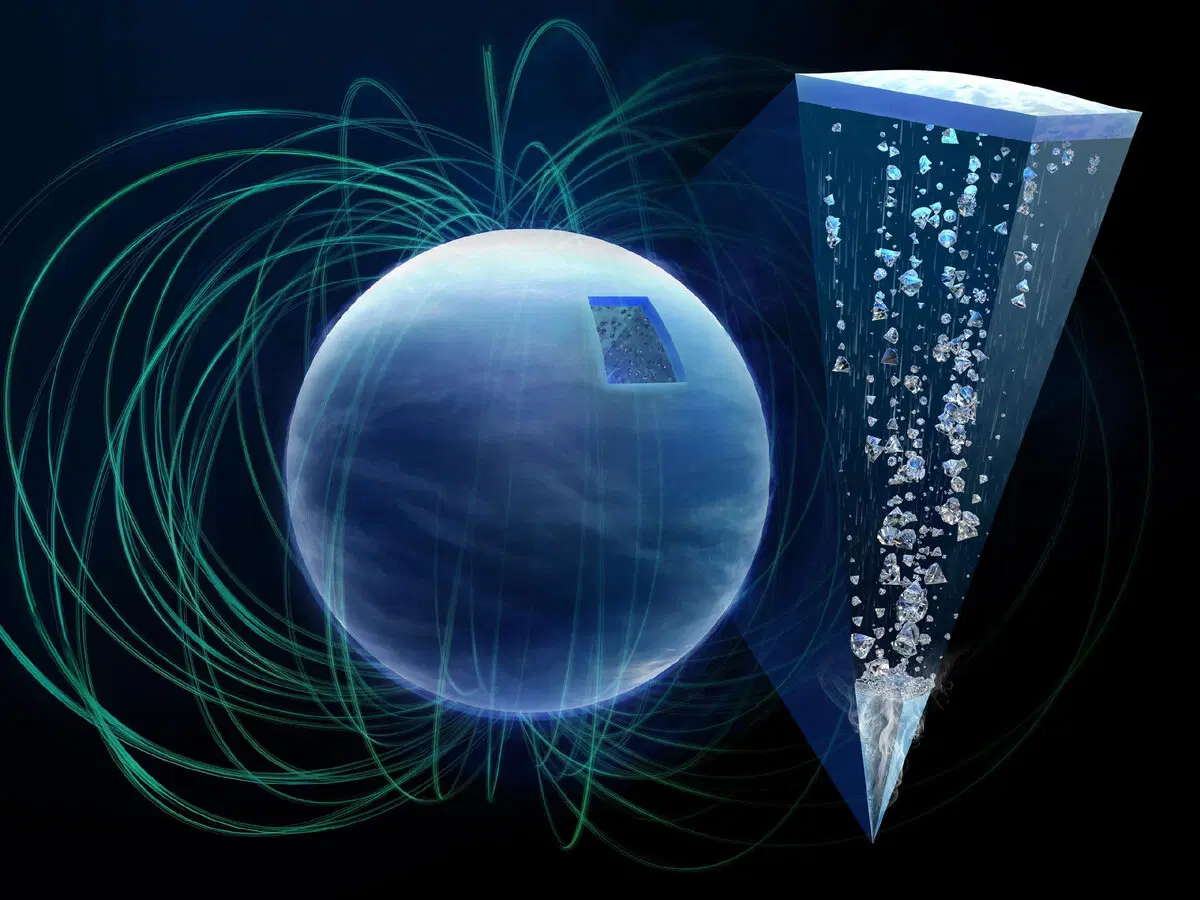

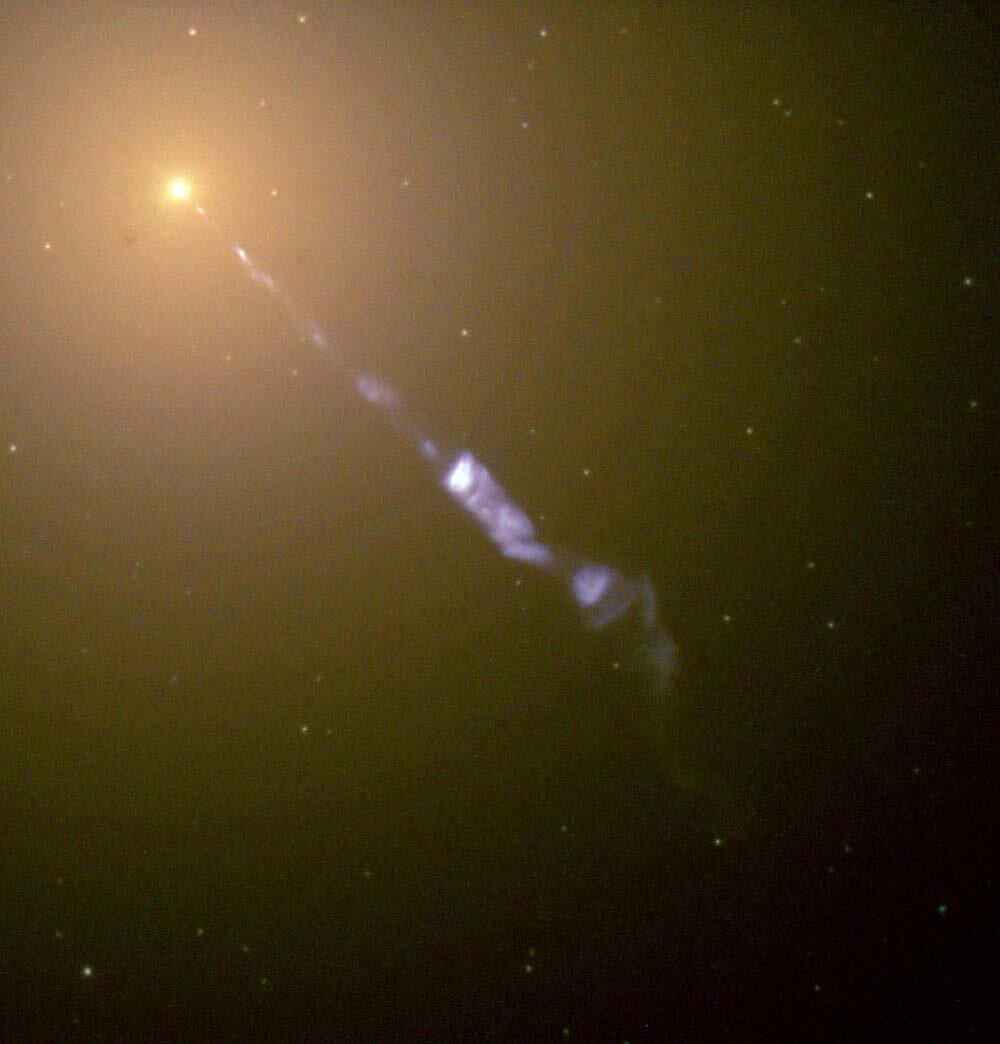

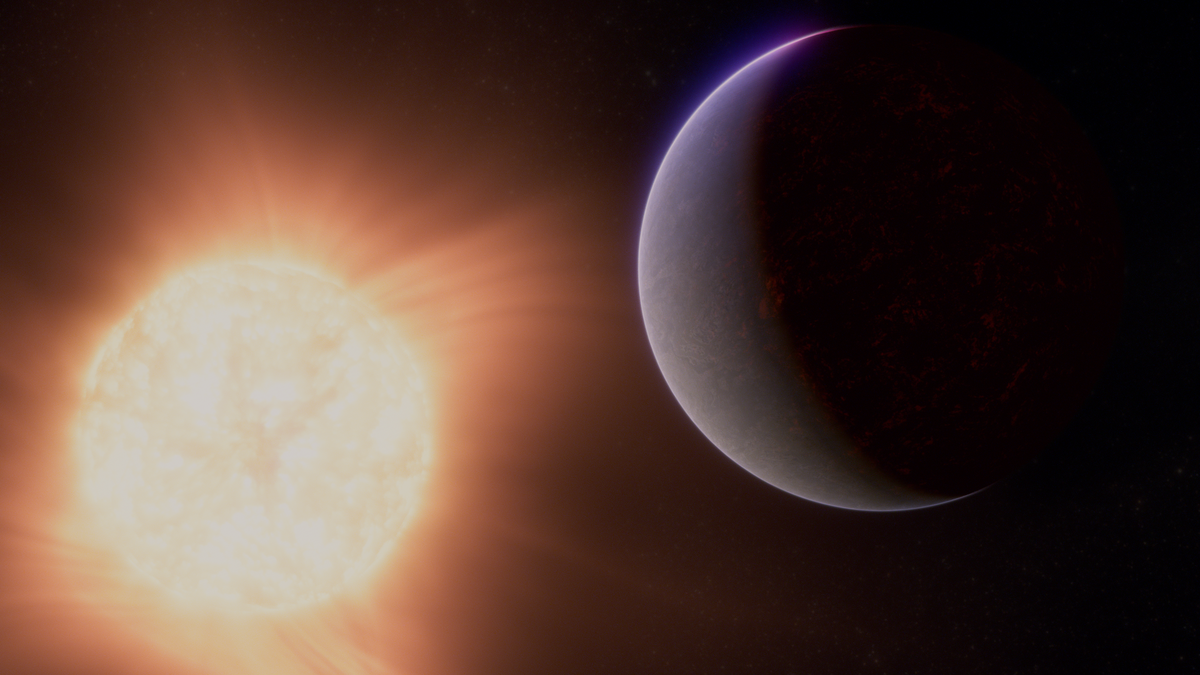

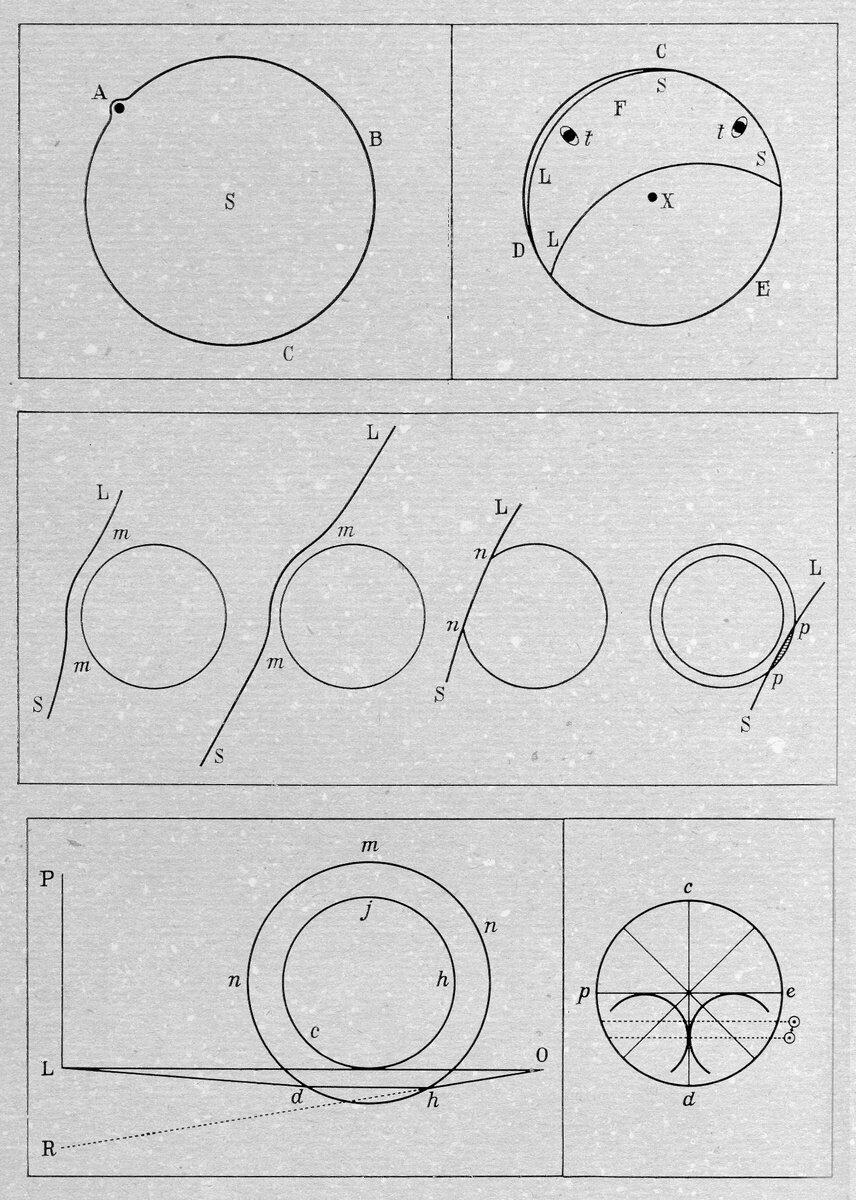

- Теория струн: Представляет собой радикальный подход, заменяющий точечные частицы одномерными струнами, вибрирующими в многомерном пространстве. Пространство и время, в этом случае, возникают как эмерджентные свойства этих струн.

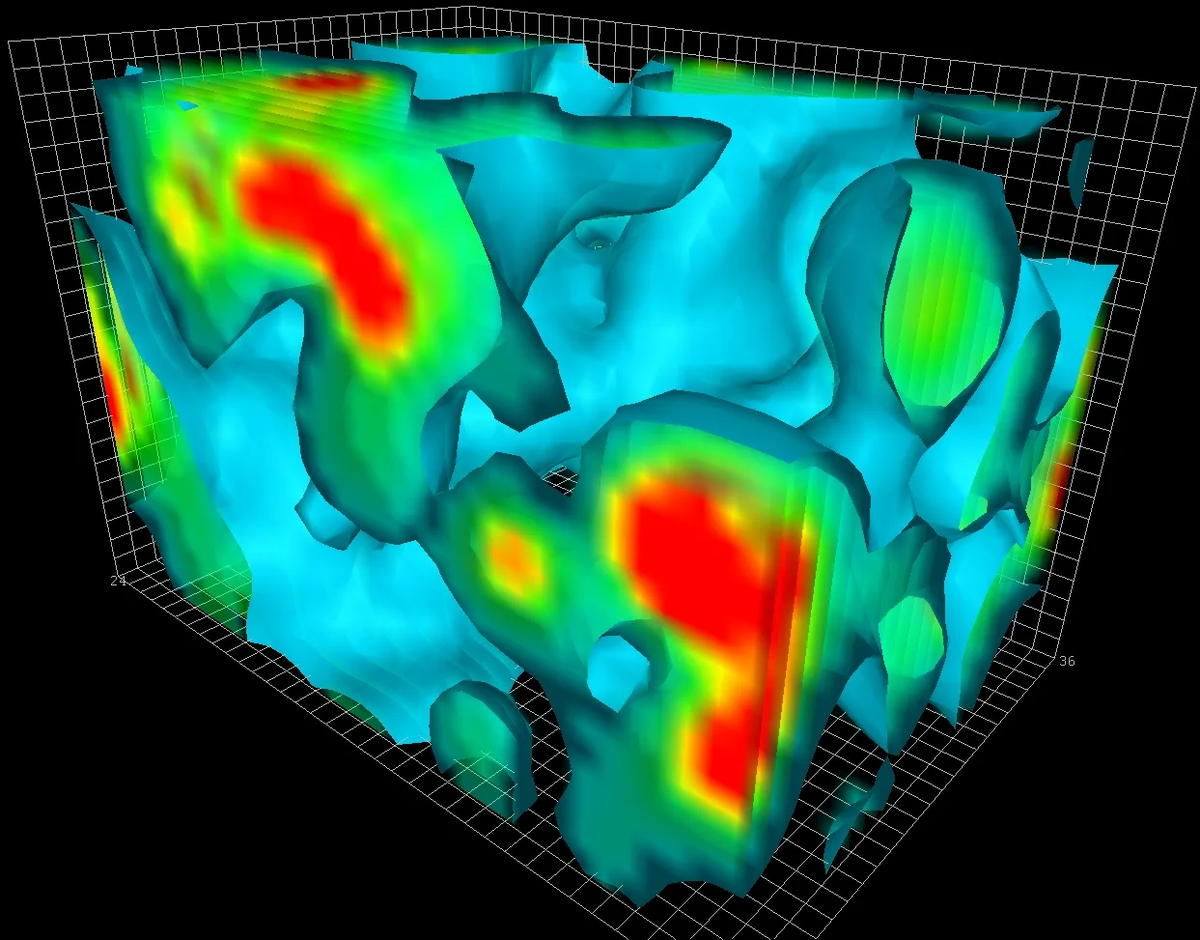

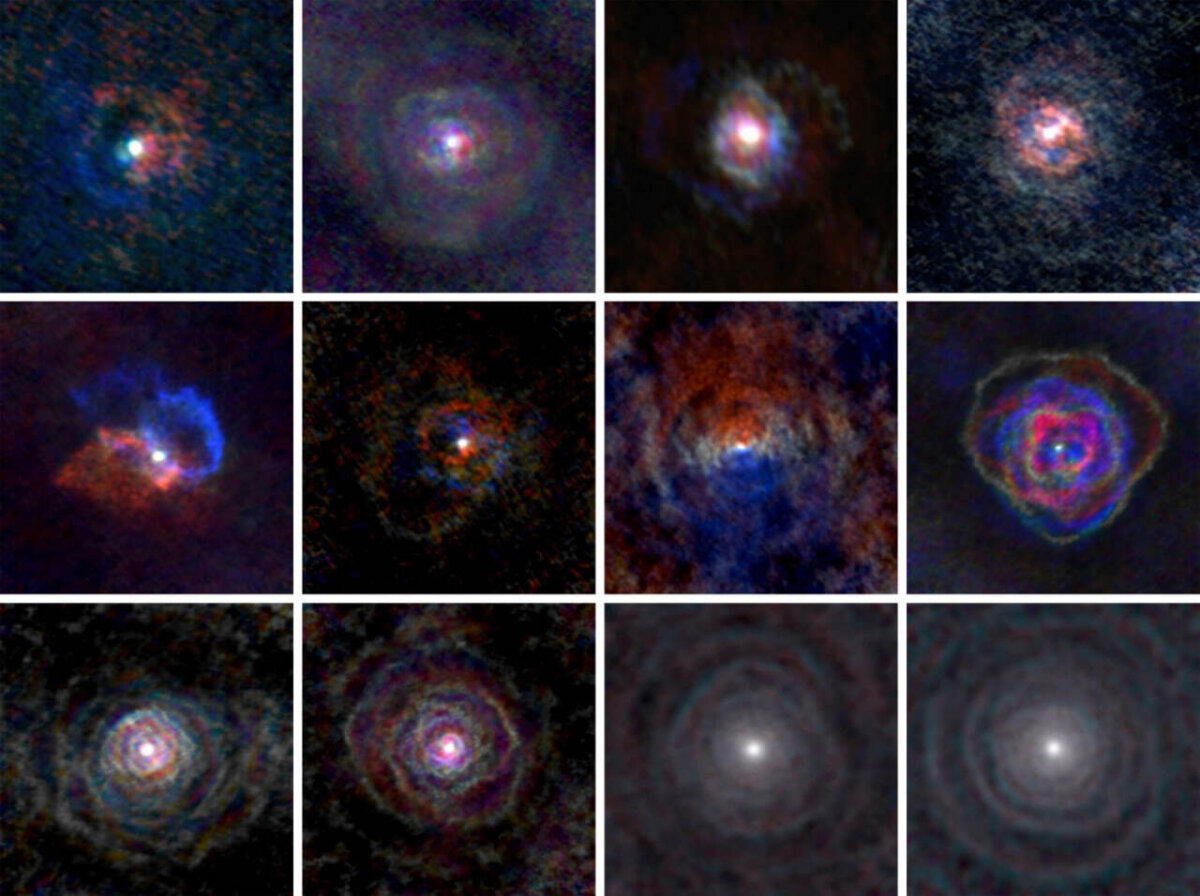

- Петлевая квантовая гравитация: Подход, который квантует само пространство-время, представляя его в виде дискретной сети “спиновых сетей” и “спиновых пен”. В этой модели, пространство и время не являются непрерывными, а состоят из фундаментальных, квантованных “атомов”, а они появились после Большого взрыва.

- Теория причинно-следственных множеств: Предполагает, что пространство-время состоит из дискретных элементов, связанных причинно-следственными связями. Время, в этом случае, является фундаментальным аспектом реальности, определяющим порядок этих связей. Они тоже сформировались когда-то при Большом взрыве.

Пространство-время как эмерджентное явление

В некоторых моделях, пространство и время не являются фундаментальными, а возникают как эмерджентные свойства более фундаментальных объектов или состояний. Это подобно тому, как температура возникает как усредненное значение кинетической энергии молекул, хотя сами отдельные молекулы не имеют “температуры”.

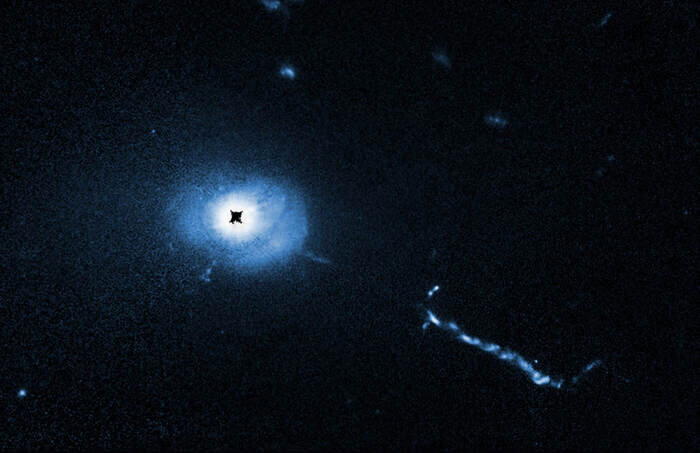

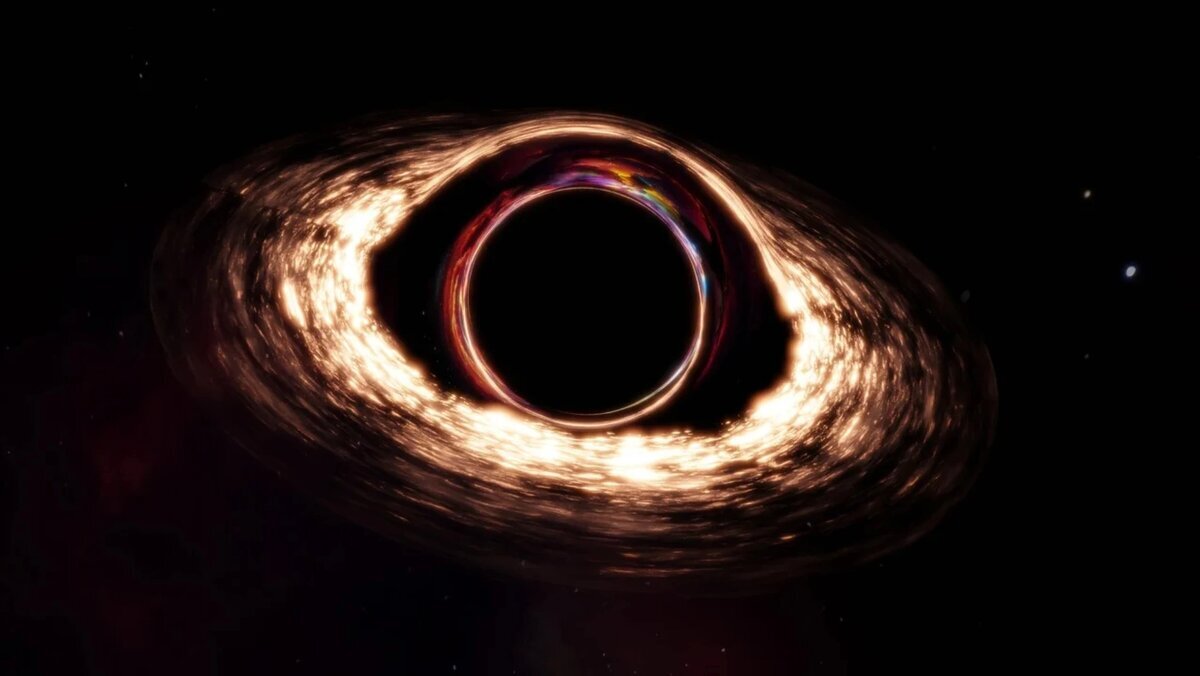

Этот взгляд часто обыгрывал Эйнштейн. Когда он рассуждал на тему искривления пространства-времени для формирования гравитации, часто звучала мысль, что ни в коем случае нельзя рассматривать пространство и время как что-то уже существующее и искажающееся как простынь. Он склонялся к мысли, что массивные тела формируют вокруг себя некоторое окружение пространством, которое на фоне других точек является искаженным.

Одной из интересных идей является то, что пространство-время может быть связано с квантовой запутанностью. Квантовая запутанность – это явление, когда две частицы оказываются неразрывно связаны, независимо от расстояния между ними. Некоторые теории предполагают, что пространство-время “сшивается” благодаря запутанности между фундаментальными элементами реальности.

Ну и свежая не-физическая теория

Есть теория, которая сейчас довольно активно обсуждается в сети. Я бы не стал относить её именно к физической теории. А потому в заголовке упомянуты только три теории, а не четыре. Но просто считаю нужным про неё упомянуть. Это теория космического генома. Она чем-то похожа на теорию симуляции и превалирование космического программного кода.

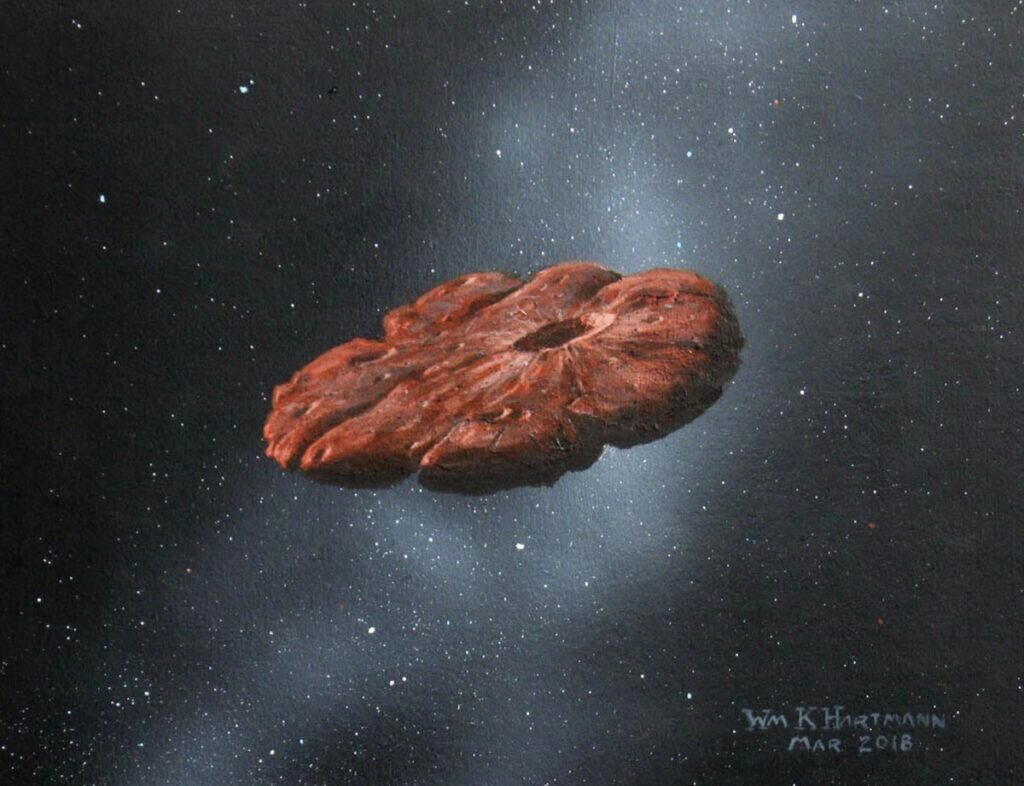

Представьте себе, что Вселенная – это не хаотичный взрыв, а тщательно запрограммированный организм, управляемый космическим геномом. Это не просто набор чисел, а фундаментальная информационная матрица, существующая вне пространства и времени, содержащая “Кодоны Вселенной” (KVU).

KVU – это квантовые состояния, как инструкции, определяющие свойства и отношения. Пространство рождается как эмерджентное свойство, когда KVU взаимодействуют, сплетаясь в сети. Близость в пространстве – это степень их информационной связанности. Время – это последовательность активации KVU, создающая причинно-следственные связи. Квантовая запутанность - это нелокальная связь KVU, имеющих общего “родителя” - родительский KVU, связь вне пространства и времени.

Эволюция Космического Генома, мутации, ведут к изменению физических законов, создавая разнообразие вселенных в мультивселенной. Теория предлагает рассматривать Вселенную как колоссальный информационный процесс, где информация первична, а пространство и время – лишь её голографические проекции. Проверяемость пока сложна, но идея открывает двери для нового понимания фундаментальной природы реальности.

Вместо заключения

Происхождение пространства и времени всё равно остается открытым вопросом. Развитие теории квантовой гравитации и дальнейшие исследования в области космологии и теоретической физики, возможно, приблизят нас к пониманию этого фундаментального аспекта нашего существования. Какая ситуация в физике сейчас? Всё просто, никто в полной мере не понимает, откуда взялось пространство-время.