Томми...

Привет.

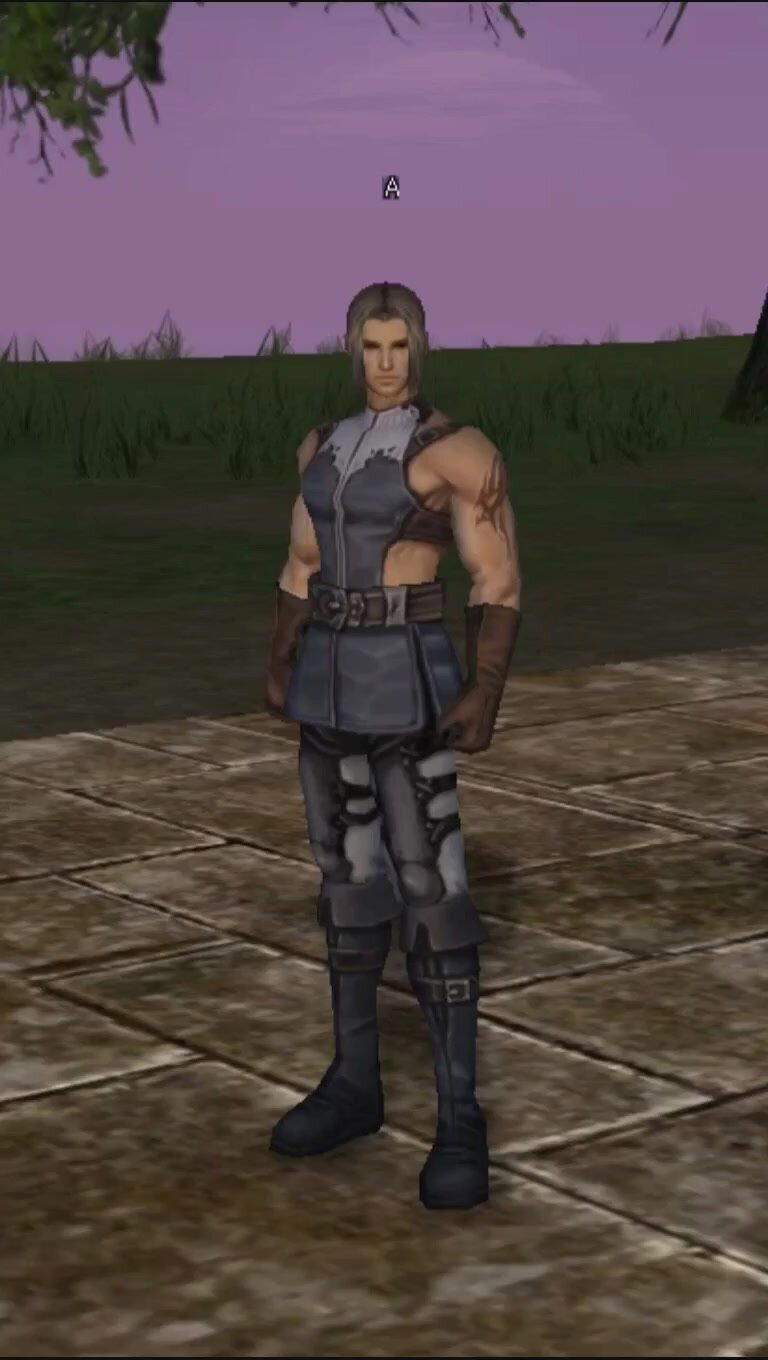

Занимаюсь разработкой сервера для Lineage 2 C1 на JavaScript(Node.js). Копался в клиенте игры и решил сделать перебор всего оружия для теста.

Ссылка на проект: https://github.com/lineage2js

Ссылка на блог: https://t.me/lineage2js

Просто летний тёплый солнечный вечер. Просто собрались отснять 3 Хонды. В итоге наснимал всех.

БМВ Х6 — хорошее авто. Даже в потоке за ним держаться сложно. На 150 км/ч…

В общем, хороший вечер вышел. :-)

На утреннике каждая снежинка - самая красивая снежинка из всех вокруг. В детстве картонная корона, присыпанная блёстками и покрашенная в золото, тут же даёт тебе королевство и переносит в страну фей и сказочных принцев. Зачем нужны принцы толком ещё непонятно, но они точно должны быть, так в сказках написано. Подарки под ёлкой появляются по волшебству Деда Мороза и снежинки, пойманные на варежку блестят каждая по-своему.

Бабушка с дедушкой сочинили костюм жар-птицы - бабушка сшила юбку и пелерину из розовой шелковистой блестящей ткани с переливающимися на них перьями. Дедушка вырезал обхватывающую голову кольцом шапочку с почти настоящей жар-птицей и разрисовал в тон. Даже хохолок с блестящими бусинками приделал. Я вертелась перед зеркалом, у них получилось настоящее чудо. На утреннике ходила степенно, потому что не скакать же самой красивой на свете жар-птице как простой воробей. Я знала, все смотрят только на меня и восхищаются. А то, что не говорят об этом - так просто дыхание от восторга перехватывает.

- И пусть поднимутся на сцену дети в самых красивых костюмах! - Дед Мороз радостно улыбался сквозь бороду залу, полному снежинок, принцесс и пиратов. Я встала первая и пошла на сцену, дедушка что-то пытался сказать мне вслед, но было уже поздно. Дед Мороз протягивал мне руку, одетую в синюю варежку и чего-то ждал. Я смотрела на него и ждала подарка за неземную красоту костюма. Улыбка Деда Мороза начала становиться озадаченной и натянутой, остальные дети на сцене протягивали ему какие-то билетики и получали подарок. Я стояла сама по себе, обстановка накалялась. Что этот старый хрен понимает в женской красоте и перьях, где мой подарок за самый-пресамый красивый костюм? Дед Мороз понял, что мрачно смотрящая на него жар-птица просто так со сцены не исчезнет. Он покопался в мешке и выдал мне мешочек с конфетами, у них явно были резервы на всякий случай. Я упорхнула со сцены к растерянному дедушке, который просто не успел поймать меня на старте и сказать, что в зале самым красивым костюмам заранее выдали билетики на подарок.

В детстве каждый Новый Год как чудо с ожиданием волшебства, каждая снежинка на варежке особенная. Мандарины и конфеты появляются сами, а подарки обязательно приносит Дед Мороз. Просто что он знает про жар-птиц на своём Северном полюсе?

Если ты не художник, то зима вокруг играет только оттенками монохрома. Чёрное перетекает в белое, серые стены домов через тёмные мазки стволы деревьев. По улицам спешат по своим делам люди в немарких оттенков пуховиках. До весны и небо поддерживает цветовую гамму, затянутое серой пеленой. Иногда выглядывает солнце и в городе становится чуть больше оттенков.

Когда-то в нашем городе были горки. Их строили во дворах и на разных площадках, детские городки с лабиринтами и снежными фигурами, заливали катки и включали на них музыку. Дерево рядом оплетали гирляндой с разноцветными огоньками или украшали игрушками. Что я помню из детства? Как на главной улице нашего городка стояла горка и рядом иногда можно было найти картонку и скатиться, а потом бежать назад, предвкушая ещё один захватывающий спуск. Маленькие, большие, с несколькими спусками, каких только не было горок.

В прошлом году их запретили. Уже построенные снесли, а новых так и не появилось. Детские городки исчезли вместе с горками. Серые дворы, протоптанные тропинки, город заметён снегом, захвачен оттенками серого. Любая горка теперь опасна, на неё должен быть докУмент и инструктор, следящий за порядком. Иначе штраф. Никто не любит штрафы и когда ты строил-строил и снесли. В ГОСТе оговорено всё - вода, которой зальют горку, её основание (не снег), позы в которых разрешено кататься.

Сейчас перед моими окнами заснеженный ничейный склон, мимо которого идут люди, а внизу стоят машины. Спуск с него прекрасен, а если разогнаться получше, то можно выехать прямо на дорогу, по которой иногда едут машины. Склон не могут запретить и снести, дети бегут туда, чтобы лететь вниз и снова карабкаться вверх за новым спуском, захватывающим дух. Дети во все времена остаются детьми. Можно сколько угодно ругать местного авторитета дядю Лёшу, самовольно распределяющего парковочные места. Но машины расставлены так, чтобы дети в них не врезались при спуске. Не потому что машины повредятся, а потому что дети могут удариться о них. А к выезду на дорогу сделали максимально безопасные заграждения из снега, тоже сами.

Больше нет горок во дворах, серый город, заснеженные пустые дворы, безопасность. Я думаю, для безопасности сделано слишком мало. Запретить кататься на лыжах по неровной местности, любой склон нужно огородить. На инструктора денег не хватит, значит ввести штрафы за спуск. ГОСТЫ на снежки, обязательно предусмотреть диаметр и плотность финального снежного шарика, силу броска и схему мест, куда можно попадать. Оговорить качество снега и точно определить зоны, где его можно набрать для снежков. Они должны быть экологичными и подальше от города. И всенепременно штрафы за неправильные снежки. Отдельно продавать защиту для тела от снежков, без неё - запретить и штраф. Катки залить так, чтобы минимизировать риск травм, пусть они будут не скользкими и со спецпокрытием, чтобы падать было не опасно. В общем, сплошной недогляд.

На всякий случай - я знаю, что на горке можно получить травму и это всё сделано для нас. Как найти этот компромисс между безопасностью и горками - тоже непонятно. Пока в отсутствии обычных горок дети ищут ничейные склоны. И хорошо, если те самые авторитеты, на которых ругались многие и люди вокруг придумают хоть что-то чтобы дети не бились о машины и деревья, не выезжали на дороги и не сбивали прохожих.

Привет, безопасный Новосибирск и руководители города, позаботившиеся о нас.

▸Русский трейлер фильма «Очи» 2025 года.

▸Дата выхода: 8 мая 2025 г. (РФ)

▸Девочка Юри родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают, что это лишь сказка для детей, другие считают их враждебными созданиями. Однажды Юри находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям.

В свободное от безделья время продолжается эпопея с ремонтом самого важного помещения в квартире - сортира. Сжечь к чёртовой матери можно всегда, а пока двигаюсь к изготовлению конфетки своим любимым методом, то есть дендрофекальным. Сейчас отдраено на много раз и перепроложена затирка на одной половине стены. Результат радует - хотя бы не хочется закрыть глаза от ужаса, когда заходишь внутрь.

Было-стало.

Не знаю, интересен ли кому-нибудь процесс ковыряния на стенах и что вообще получится?

В последний день перед Новым Годом количество рассказов о произошедших за год чудесах превышает все разумные пределы. На следующее утро прихотливо замешанный в желудке коктейль из оливье с шампанским, отполированный селёдкой под шубой, возвращает граждан к суровой реальности. Прошлогодние чудеса кажутся уже несвежими, как бутерброд с подсохшей икрой, хотя прошла всего одна ночь. Собраться на сотворение новых решительно мешает необходимость съесть и выпить оставшийся пейзаж на столе, чтобы собраться с силами и начать продуктивно отдыхать.

Любой уважающий себя блогер обязан перечислить длинный список достижений за год, чтобы убедить всех, что он тут главная вишенка на торте. В оптимистичном финале манускрипта заверить, что они могут так же и вот ссылка на урок "как стать звездой на макушке ёлки на следующий год", всего за полцены. Урок должен включать в себя поиск болевых точек аудитории и варианты как надавить на них максимально высокохудожественными способами. После этого, во втором уроке со скидкой для купивших первый, вы научитесь прикладывать подорожник к отбитым местам благодарных подписчиков и они сразу проникнутся к вам доверием.

Мои достижения за год сложились в покупку новых джинсов, решительную победу над мышами в гараже, две новые лопаты и блог на Пикабу. Огурцы, засоленные по проверенным рецептам пикабушников, ведут себя мирно и доверчиво смотрят на меня из банок. На всякий случай я опасаюсь, что они затаились и попросятся на выход только после попадания в организм. Затея с переездом удалась, бонусом к душевному равновесию добавив ещё один ремонт. Организм намекнул, что такое количество ремонтов на один квадратный метр женщины он уже не вынесет, но пообещал красивые бицепсы в стиле раннего Шварценеггера и нарастил умение ставить доводчики на двери. В честь Нового Года я абсолютно бесплатно скажу вам, что вы тоже так можете.

Не могу пропустить этап благодарностей, временами потирая отбитые в комментариях почки. Все участники нашего кордебалета записаны по пунктам, включающим в себя обещание накормить исключительно полезными для красот женского организма пышками в Питере, забежать с дружеским визитом в секс-шоп и наконец-то получить обещанные Белперы (если что, я помню, но тормоз). И так же жду моих любимых сообщателей о котолампах в комментариях.

С наступающим, товарищи! Пока чудеса ещё свежие. )

Идёт старый советский фильм "Золушка", мама сочувственно: "Наверное, неудобно ходить в хрустальных туфельках."

Я, наливая кофе: "Один вечер неудобно, зато принца с дворцом и перспективами королевства получила, что не так?"

Тут мне кружку привезли, чтобы все были в курсе, что тут человек не просто так дурака валяет и с покупателями чилится. Сразу скажу - честно заслужила непосильным сексшоперским трудом.

Только вот в чём загвоздка, как увидела, сразу последняя строчка в голове появилась, а начало так и не приросло. И так и эдак крутила, нифига не складывается. Вопрос к силе Пикабу - что-нибудь сегенерировать титаническим групповым интеллектом получится? Просто по приколу и без цензуры, как мы любим. Обещаю вести себя прилично и не огрызаться. Но это не точно. ))

..........

..........

Но навсегда теперь останусь

Секс-шопа

Эпопея с легитимной парковкой могла остаться банальной, ничем не примечательной историей. Машина стояла на собственноручно расчищенном пятачке, под бдительным надзором дяди Лёши из окна. Мимо стаями проносились дети, съезжая на чём попало с прекрасного, незаконного и прошорканного до земли склона, лихо вылетая на проезжую часть. Сугробы, наваленные для безопасности, они уже снесли, новые предстояло насыпать. Жизнь во дворе текла своим чередом, размеренно и пасторально.

"Мы тебе нашли другое место, нужно ставить туда!" - встопорщенная после рабочего дня, я озадаченно размышляла, где же я так нагрешила. Кусок парковки между двумя жигулями-недвижимостью был единым монолитным сугробом. За два года зимних копаний я изучила все виды плотности снега - от лёгких пушистых облачков, до многократно подтаивавших и замерзавших отбойников, с вкраплениями кусков льда. Я, как чукча, знала почти сорок слов для их определения, половина была матерными. Этот сугроб по плотности и толщине был где-то посередине между "фигли тут делать" и "да пошло оно всё".

Откопав в очередной раз гараж и проезд перед ним, копать ещё что-то даже из чувства благодарности, я была не готова ни морально, ни физически. "Нет." - мой ответ был коротким и вмещавшим в себя все познания о снеге и лопатах.

"Это страшное место!" - глаза убеждавших были круглыми и тревожными - "Тут сосед как-то с принял лишнего, сел за руль и съехал с лестницы. И разбил свою и припаркованную там машину!" Аргумент несомненно был весомый и убедительный. Шанс что кто-то ещё сиганёт по лестнице в три пролёта в нетрезвом виде, после секундного раздумья казался нулевым. "Нет." - повторила я и для убедительности добавила - "Я не буду копать ещё один сугроб."

Общество затихло в раздумьях. Иногда меня ловили по углам и расписывали прелести нового парковочного места после расчистки и опасности старого. Я сопела носом и исчезала в сторону гаража, немного копнув свой расчищенный кусочек. Манёвры с обеих сторон шли своим чередом, пока телефон в очередной раз не блямкнул:

Опыт преодоления бездорожья подсказывал, что вечером и в темноте эксперименты с внедрением машины на необследованный участок могут привести к лопате в руках. Скрываясь в ночи, я тихо поставила машину на свой расчищенный кусочек и пригнувшись, шмыгнула домой. В дверях стояла встревоженная мама: "Ты куда поставила машину?" Партизанские манёвры не удались, в этом дворе новости разносятся со скоростью ещё не подуманной мысли.

Через пять минут настиг стук в дверь. На пороге стоял дядя Лёша в тельняшке и растянутых трениках, лицо его выражало сложную смесь осуждения, тревоги и обиды.

- Ну ты чё? Пацаны полдня чистили, чтобы ты машину поставила. А ты чё?

Я смеялась, каялась и обещала исправиться.

С утра за окнами раскатанный склон, перед которым насыпаны кучи снега, чтобы дети не выехали под машину, расчищенная площадка в надёжном и безопасном месте, и дядя Лёша, тревожно выглядывающий в окно - переставила или нет. В дверь заглядывает мама.

- Ну что, ты ещё пишешь?

- Пишу. - отвечаю я.

Уходит опять встревоженная, потому что знает, рассказ будет о них. Людях, рушащих границы так, что согревается сердце. Которым всё равно, что сломанная нога пенсионерки в соседней квартире - не их дело и помогавших пережить ей это время. Насыпающим кучи снега, чтобы чьи-то дети не попали под машину, непримиримо следящие за порядком во дворе. Беспокоящиеся и любящие во весь размах души, потому что так надо.

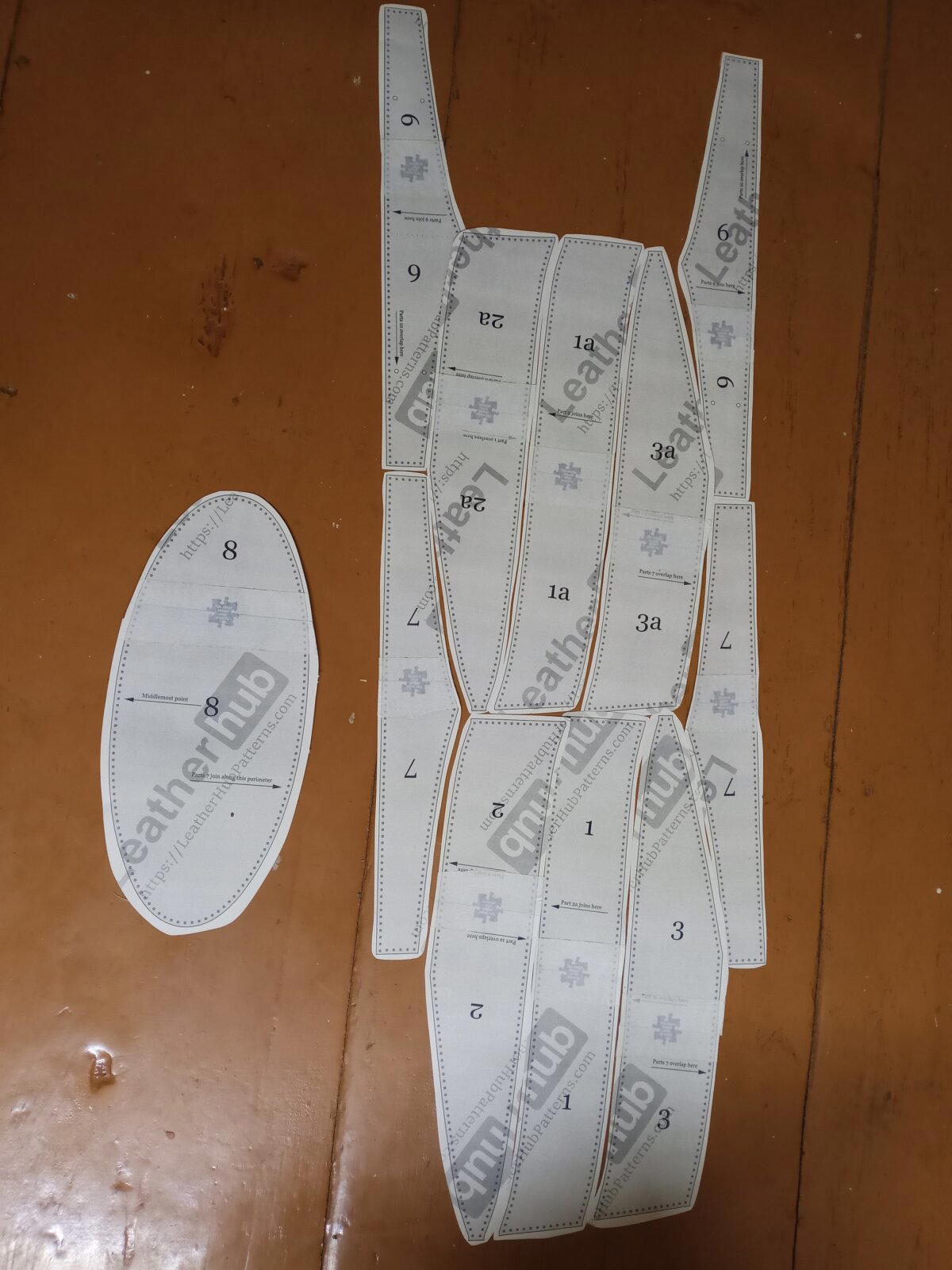

Не так давно закупил флотер, решил обкатать на небольшой сумке.

выкройку нашел в закромах старого компа, все вырезал

Собрал все на выворот

Пол дня экспериментировал с ручками

Вшил подклад, дно не стал укреплять и дублировать, зная как и в каких условиях она будет эксплуатироваться

Катастрофически не хватает времени, вернулся на старую работу 4х дневка, но уже в качестве магистра, и выдали падавана, за 2 месяца надо обучить до состояния - самостоятельные потоковые операции.

наращиваю возможности домашней мастерской, но всегда чего-то не хватает...

Наконец-то нашел колодки на свою компактную лапу

Сшил примерочный макет

Есть пара заказов на кеды, но очень большие проблемы с подошвами, и как на зло магазин с материалами в отпуске

Ну и иногда берусь за то что не может "студент"

А вы говорите нахрена козе баян зачем пирометр в немудрящем женском сексошперском хозяйстве нужен? Это обычные секс-блогеры пусть пишут гламурно-восторженное: "Его нежное прикосновение погрузило меня в пучины удовольствия." Мы с вам тут серьёзным делом занимаемся, а не вот это вот всё. Наш рабочий инструмент - лом и кувалда сегодня пирометр.

Итак, про красоты Lola Games Wand я писала, там всё отлично - швов нет, поверхность бархатистая, вибрирует с двух сторон. С одной стороны массажёр с подогревом, с другой вибратор. Это краткое изложение для тех, кому влом жмакнуть ссылку и почитать.

Свой Womanizer Premium2 я уже топила, выясняя соответствует ли он IPX7. Он героически булькал в тазике полчаса, потом цвиркнул водой и спросил что это было. Так что если не подделка - соответствует.

Пришло время проверки Lola Games Wand, доложили ли братья-китайцы все заявленные градусы в нагревающуюся головку? Игрушка полежала со включенным подогревом положенные минут пять, пока я занималась своими делами. Потом массажная головка была оценена тактильно, по ощущениям больше сорока градусов. Дальше был взят в руки пирометр. Скорее всего, есть погрешность на кривые руки и прочие нюансы, но результаты замера порадовали - тактильным ощущениям они соответствовали. Все градусы на месте.

Моделируем

Готовим выкройки

Сибираем

Отправляем на покраску

Детский сад - отдельный этап в жизни каждого родителя и мамский промежуточный этап между охреневанием от круглосуточной беготни по дому и беспощадной встречей со школой. Воспитатель группы ходила между родителями и ставила стратегические задачи, одной из главных была необходимость горки. На лицах мам боролись мечты о румяных детях со способами загнать папу на трудотерапию в выходной день.

- А зачем нам загонять пап? Давайте соберёмся все, вместе с детьми, купим печенек и после строительства горки попьём чай? - мой внутренний енот рвался наружу всеми лапами. Родители были ещё не в курсе, что в их ряды внедрился оптимист.

В выходной мы расходились, усыпанные снегом и оглядываясь на свежепостроенную горку. Дети напоминали плотно укатанные комки снега, термосы с чаем опустели, печеньки были съедены.

***

После прихода новой заведующей все воспитатели куда-то делись. Две группы собрали в одну, периодически подгоняя третью. Выводить такой колхоз на прогулку или заниматься с ними стало невозможно физически. Неумытые дети шмыгали невытертыми соплями и дичали на глазах. Оставшаяся воспитательница меряла шагами пространство в центре родительского собрания, родители возмущались. Нужно было что-то делать, в остальных садиках мест решительно не было.

- А нас тут много, давайте каждый по очереди будет брать день на работе и помогать воспитателю? - все лица медленно повернулись ко мне, в глазах читался вопрос кто тут самый умный. В глазах замаячили призраки кляпа и закопать где-нибудь. Дети продолжали дичать по углам в толпе.

***

- Дворника у нас сейчас нет, нужно решать вопрос. - воспитатель рассказывала о замусоренных площадках с утра, родители возмущались из-за найденного шприца. Я героически боролась с желанием открыть рот, но битва была проиграна.

- Где тут у вас инвентарь? - прохладными летними утрами, перед работой, я с энтузиазмом размахивала метлой под испепеляющими взглядами проходящих мимо родителей. Полчаса времени на свежем воздухе только радовали. Через пару недель нашёлся дворник, а мы расстались с этим детским садом навсегда.

Впереди маячила школа.

P.S. Дело было в начала двухтысячных, вокруг был некоторый хаос, если это важно.

Представьте себе, что кабельные наконечники бывают не только на 6, 10 и 16 квадратов, но иногда можно встретить и вот такие огромные наконечники размеров почти с целую ладонь. Рассказываю где такие применяются и с помощью чего их можно опрессовать.

Глянул в ленту по утру

А там снова пека бууу

Даже если смоешься

От него не скроешься.

Ухты ах ты

Все мы фапонафты.

Когда идёт четвёртый день смены в секс-шопе и впереди маячит пятый, порыв описать красоты природы с утра сменяется всего одним жизненно важным вопросом - как покупатели угадывают, что ты собрался есть? Продавцы не дадут соврать - нет лучшей приманки, чем на пять минут спрятаться в подсобку и откусить первый кусочек. Хотя нет, вру. Самый вкусный, оставленный напоследок, работает лучше. Подобравшись к нему, ты на секунду замираешь и выглядываешь из-за угла, окидывая взглядом окрестности и чутко прислушиваясь к шагам. Тихо. Затаив дыхание, ты делаешь последний кусь и твоя душа наполняется счастьем, а рот - тем самым последним кусочком. Промахов пока не было - именно в этот момент в предусмотрительно оставленной щели для контроля за местностью промелькнёт тень.

В те времена на планете буйствовал коронавирус, который помимо всего прочего, очень плохо сказывался на умственных способностях заболевших. Ничем иным объяснить эту историю я не могу.

В одно не совсем прекрасное утро, после нескольких дней температуры, я проснулась в свободном от запахов мире. Стало понятно, что вот мы и встретились - я и коронавирус. Из всех многочисленных способов лечения различных хворей я выбрала самый любимый: с перепугу сожрать весь мёд и запивать собственноручно настоянной струёй бобра в режиме нон-стоп. Как полегчает - ползти в лес, чтобы там сдохнуть под живописным кустом набраться жизненных сил. Через час нахождения в лесу я скачу как жизнерадостный сайгак и готова жить дальше.

Коронавирус потихоньку отпускал, мёд был сожран, струя выпита, и уже переболевшие товарищи поинтересовались, как насчёт финальной части программы - отвезти в лес и там прикопать посмотреть как поживают тетерева. Погода стояла прекрасная - было относительно тепло, с неба падал пушистый снег, мы катили по полям и радовались просторам вокруг. Тетерева по пути не попадались, зато в этих местах колосились лоси, кабаны и медведи. Гениальная мысль посмотреть по свежему снегу следы лосей и кабанов была несколько неожиданной. "Просто глянуть, кто куда ходит." - сказали мне - "Вот навигатор, сейчас разойдёмся, встретимся вот тут." Точка на карте была маленькой, палец большим, эту навигационную программу я видела в первый раз своей жизни и ещё была не в курсе её подлой особенности вести тебя не туда куда надо. Ориентироваться по ней предполагалось интуитивно.

- Это самый плохой план, который я слышала. Местность я почти не знаю, навигатор вижу в первый раз, плюс непобедимый топографический кретинизм. Ребята, это к большим проблемам. - сказала я.

- Не ссы. - весомо ответили мне - Точку запомнила?

Точку на карте я запомнила хорошо, погода шептала, про умственные способности я уже упомянула. Отсыпав себе патронов и закинув на плечо любимый ИЖ-58, с почти разряженным телефоном в кармане, я ушла в лес, уткнувшись в незнакомый навигатор.

Остальные пошли своими путями. Навигатор уверял, что направление взято правильно, пока непредусмотренное маршрутом болото не захлюпало под свежевыпавшим снегом. Самонадеянность - одна из самых опасных штук в лесу, болото было решено обойти, потому что намеченная точка маячила на карте уже неподалёку. Обойдя вокруг болотца и взобравшись на склон, я рассматривала поле перед собой. По плану поля тоже не предусматривалось, а мои следы уже заносило усиливающимся снегом. Я уже писала про интеллект, да? Примерно прикинув по навигатору, что нужно забрать вправо, я пёрла вперёд.

Через пару часов петляний туда-сюда, навигатор призадумался и сказал что-то типа "ой, а где это мы?" и погасил экран, разрядившись. Связи не было, великолепный пушистый снег отлично скрывал следы, до меня начала доходить печальная правда - я абсолютно не знала где нахожусь. Ложки и склоны были изумительно похожи друг на друга, пелена снега лишала каких-либо ориентиров. Главное, что я помнила - не паниковать. Я сняла ружьё и выстрелила вверх, ответом была звенящая тишина.Так, включай наконец-то мозг, женщина. Ты одна. Еды и воды нет, патронов ограниченное количество, лоси и кабаны скорее всего к тебе не полезут, спят ли уже медведи я не знала. Бредя по остаткам своих следов назад и периодически стреляя в воздух, я размышляла над тем, что делать дальше.

Как остаток коронавируса, начала накатывать слабость и усталость, телефон тоже сел. "В нескольких километрах посёлок, там большие теплицы, освещающие небо в темноте. Если до темноты не выйду, буду ориентироваться на этот свет. Жить захочешь - дойдёшь, дура." - размышляла я, изредка достреливая оставшиеся патроны. Пару раз откуда-то доносились выстрелы. Определить по ним направление движения было невозможно - снег и овражистая местность размывали звук.

Бродила я уже часа четыре, патроны закончились. Уже слегка охрипнув, я подавала звуковые сигналы голосом. И тут до меня издалека донёсся самый прекрасный звук на свете - кто-то додумался нажать на гудок в машине. Его было хоть как-то слышно и стало понятно направление, куда идти. Я брела на максимальной скорости, которую позволяли подгибающиеся от слабости ноги в сторону сигнала и сипела: "Дуди, блять, только дуди." В этот момент дудеть перестали и снова отправились на пешие поиски наглухо потерянной в лесу бабы, изредка стреляя. Как раз выстрелов слышно не было, о них рассказали уже потом. Я пёрла как слабоползущий обессиленный танк в направлении, откуда был звук гудка и что-то хрипела в пространство. Мне было пофиг на медведей и лосей, вместе взятых. Я хотела жить.

Когда на склоне вдали показалась человеческая фигура, сил идти, а тем более ругаться, уже не было. Я подошла поближе и стояла, слега покачиваясь и что-то сипя сорванным голосом. Машина была неподалёку, вверх по склону и ещё чуть-чуть, но эти последние шаги были одними из самых сложных в моей жизни. Хорошо, что в там была припрятана бутылка кока-колы и хлеб, я впитала их за считанные минуты и ожила.

В общем, товарищи спасатели, ищущие в лесу заблудившихся идиотов, подтвердят - это именно та самая инструкция, включающая в себя все пункты из раздела "как нельзя делать в лесу". До сих пор считаю этот день днём своего крайнего позора, как охотника и человека, круглогодично шляющегося по лесам.

P.S. Терапевтический эффект был налицо - организм решил, что проще выздороветь, чем терпеть такие издевательства.