Нет никакой ырки!

А вы не ждали нас, а мы припёрлися. И сегодня я попытаюсь показать, почему мифологическое существо, в интернете называемое “ыркой”, не является подлинной мифологемой древних славян.

Ну вообще это так-то очевидно, если ты по славистике или конкретно русистике хотя бы курса два прослушал. Но в этих ваших тырнетах столько статей, видео и прочего вида контента, на полном серьёзе продвигающего идею существования такой дичи аж со времён древних славян, что с этим что-то надо делать.

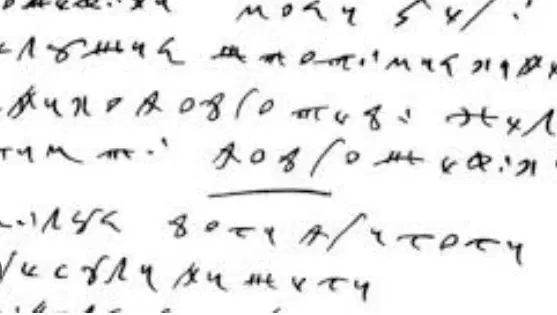

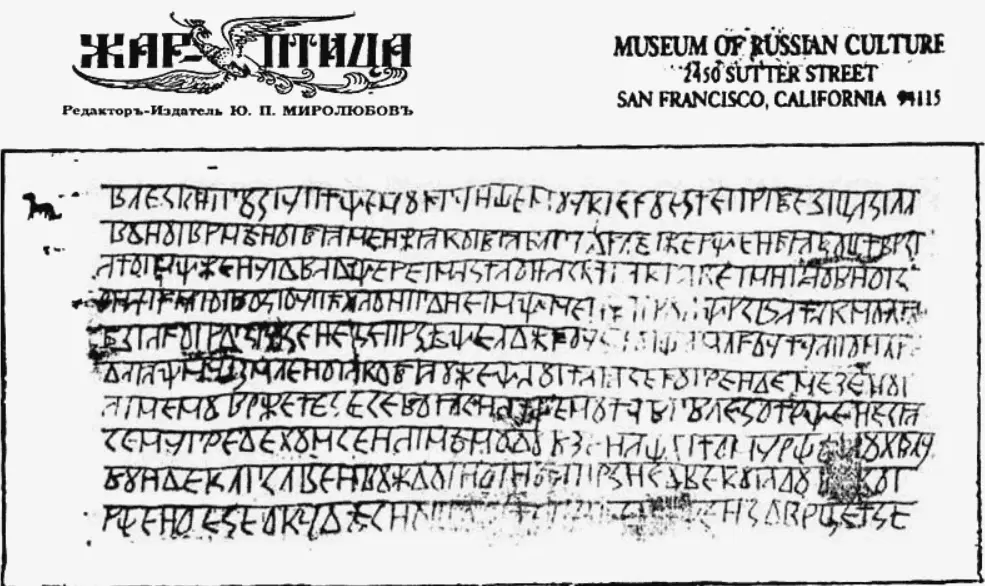

Итак, в скрытом тексте можно прочитать первоисточник. Придумал это тот самый Миролюбов, который придумал и “Велесову книгу”.

«Старые люди» рассказывали: «Ночью человек идёт в поле, расстояние между ним и домом другое, чем днём, и ночью человеку всё кажется, будто кто-то идёт за ним, и беда, ежели оглянется! Тут-то Ырка и сразу добегает до него и начинает его морочить! То хватит за руки и начнёт вертеть вокруг себя колесом, то удлинит дорогу, а то собьёт с пути. Нельзя ни в коем случае оглядываться, а начнёт звать знакомым голосом, будто жена либо муж, а не то брат, сестра, мать — ещё меньше оглядываться. Даже думать о том, чтобы оглянуться, нельзя, а то сразу вскочит Ырка, в один прыжок будет рядом и начнёт говорить всякое, даже и такое, что никто, кроме Бога, не знает! Отвечать никак нельзя. Лучше всего сказать: “Чур меня, чур, Пращур!” трижды, и тогда Ырка отстанет. Но ежели ответишь, так он начнёт забегать вперёд дорогу преграждать, в поле заводить, подальше от дому. Лучше молитву какую-либо читать. “Отче Наш” очень помогает, потому что ей нас сам Христос научил. Ырка же не чёрт, но тёмный человек. Он из тех, может, что повесились или горло себе ножом перерезали, утопились. Ночью — его воля. Ночью он ходит по всем дорогам, бегает, где бы кого встретить, тепла его живого напиться, чтобы дожить недожитое. Оборвал ведь жизнь, а дожить её должен. Вот и ищет. Так чтобы если кто в поле ночью заночует, надо огонь развести. Ырка огня боится, огонь его прогоняет, потому что в огне овца! А тут мудрость великая, и не всякому она сказана. И вот Ырка бегает, и не дай Бог увидать его тьмавое лицо, глаза у него, как у большой кошки, светятся, посмотришь — он тебя и заворожит. В глаза ему, если уж забежал вперёд, никак нельзя смотреть, а будет мороз по спине драть, молиться надо, Деда звать надо! Сказать надо: “Деде, Прадеде, Пращуре, слышишь?” И в ответ коли раздастся: “Слы... шу!” как бы издалека, значит, услышал Дед, и тогда Ырка отстаёт.

Особенно он привязчив на Ивана Купалу. Потому-то и огни разводят в эту ночь. Ырка Иванова Огня боится. Но пуще Деда боится. Ежели скажешь ему: “Отстань, а то Деду скажу!”, он сразу присмиреет. А коли станет вопросы задавать или скажет что-либо, что одному Богу на Святой Исповеди сказано, так надо непременно отвечать: “А ты, Ырка, Отче Наш знаешь?” В тот же момент он заплачет, зарыдает слезами горькими и позади останется».

Из этого рассказа о ночном привидении Ырке можно заключить, что «Деда звать» значит призывать Исварога, ибо его имя было Дедо, Дед, Прадед, Пращур. Таким образом, хотя в этом мифе и есть христианское содержание, он всё же языческий. Ырка — нечто вроде ночного духа, эльфа или призрака. Запрещение оглядываться перебарывает страх одиночества во Тьме. Тьма — образ смерти. Таким образом, приставание Ырки — угроза Смерти.

Слушайте, ну тут даже по названию видно, что это выдумка. Но мы всё равно разберём эту чушню. Не может звук “ы” находиться в абсолютном начале исконно русского или – шире – исконно славянского самостоятельного слова. Есть в современном русском языке слова на “ы”, но это междометия, звукоподражания, экзотизмы и само название буквы "ы". В древнерусском языке “ы” и “и” таки можно считать разными фонемами, в отличие от современного русского. И, тем не менее, “ы” в абсолютном начале слова не встречалась вообще. Также не было такой позиции, когда “и” становилась похожа на “ы” после предлога, например (игра – сыграть), так как предлоги раньше заканчивались на гласный. :)

Дедо его звали… Это звательный падеж, ребята, не может быть это просто “имя его было”. От этого лично у меня бомбит примерно так же, как и с "княже пришёл на сейм", "боже решил так", "я люблю волче" и подобного.

С языком закончили, давайте перейдём непосредственно к фольклору. Запрет оглядываться весьма древний, Орфея и Эвридику же все помнят? Ничего специфически славянского и “ырковского” в нём нет.

Классное противопоставление в тексте “Ырка же не чёрт, но тёмный человек”. Что значит “тёмный человек”? Вообще открою секрет (Полишинеля), но в славянской мифологии почти все злые духи и есть бывшие люди. Понятное дело, что с христианским влиянием чёрт уже никак не может быть бывшим человеком, да и есть версия, что он скорее божество, с приходом христианства перешедшее в стан прислужников Сатаны. Но в очень древней мифологии такое противопоставление просто было бы дурацким. “Это не божество, это человек”. Скорее напоминает фразу из "Скуби-Ду".

В принципе, заложные покойники в большинстве своём “источник” для появления славянской нечисти. Ничего такого. Но обратите внимание сюда:

“Ночью он ходит по всем дорогам, бегает, где бы кого встретить, тепла его живого напиться, чтобы дожить недожитое. Оборвал ведь жизнь, а дожить её должен.”

Во-первых, действительно есть верования про недожитое или пережитое время. Во-вторых, это буквально про время в смысле день-год-век, а не про “пью кровь, чтобы дожить век”. В-третьих, в таком вот явном виде это фраза учёных, а не народа.

“Так чтобы если кто в поле ночью заночует, надо огонь развести. Ырка огня боится, огонь его прогоняет, потому что в огне овца! А тут мудрость великая, и не всякому она сказана.”

Что овца делает в огне, и какая тут, собственно, мудрость?!

Про Ивана Купалу, конечно, хихикаю. Ну, ведьмы там, про которых прямо и говорят информанты, объясняя купальские костры, попытки очиститься через огонь – это всё ни о чём, конечно. Главная цель – защититься от ырки, про которого никто не знает. Наверное, это и есть показатель, что срабатывает.

Существо мегадревнее, но спроси у него про знание молитвы “Отче наш”, так он сразу расплачется и отстанет? Это он от осознания того, насколько вперёд убежало время, а его знания остались позади? При этом призывание выдуманных древних богов тоже его пугает. Ладно ещё у людей в головах смешение постоянно происходит, но мифологическое существо разве не должно какой-то большей степенью знания обладать и бояться чего-то, что ближе к его системе верований? Или для него православный Бог и Сварог одинаково реальны?

“Из этого рассказа о ночном привидении Ырке можно заключить, что «Деда звать» значит призывать Исварога, ибо его имя было Дедо, Дед, Прадед, Пращур.” Ну как будто бы нет, нельзя заключить. Кто сказал, что Сварога так звали? Где хотя бы два-три подлинно народных текста, да ещё и без книжного влияния, которые нам об этом говорят?

Почему, если это такое древнее существо, про него мы знаем только из “Руси Заповедной”, а фольклористы в экспедициях про него ничего не слышали? Вероятно, потому что источники всяких околомистических пабликов – другие такие же паблики, а первоначально информация взята у Миролюбова.

Простите, дамы и господа, но никаких мифологических ырок у славян не существовало. Дело закрыто.