Моноцикл

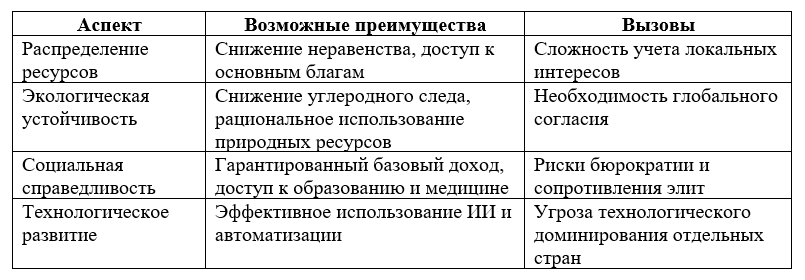

Будущее глобального сотрудничества в условиях нарастающих вызовов современности требует перехода к более интегрированным экономическим моделям, среди которых плановая мировая экономика выглядит перспективным, хотя и сложным для реализации решением. Главной предпосылкой для такого подхода является необходимость справедливого распределения ограниченных ресурсов, минимизации экономических неравенств и решения глобальных проблем, таких как изменение климата, энергетическая безопасность и продовольственная нестабильность.

Современные технологии, такие как искусственный интеллект, системы больших данных и распределённые реестры, дают возможность создать более прозрачные и эффективные механизмы планирования. Такие системы могли бы учитывать сложные взаимосвязи между различными секторами экономики, регионами и участниками международной торговли. Например, с помощью алгоритмов можно прогнозировать потребности в ключевых ресурсах, распределять их с учётом экологических и социальных факторов, а также избегать избыточного производства, которое приводит к растрате природных богатств.

Эпидемия COVID-19 показала, насколько взаимозависимы мировые экономики, и как быстро могут быть нарушены существующие цепочки поставок и механизмы координации. В этом контексте переход к плановой мировой экономике мог бы создать резервные структуры и устойчивые системы реагирования, которые снизили бы последствия таких кризисов. Например, создание глобального фонда медицинских ресурсов, управляемого в рамках плановой системы, позволило бы более эффективно распределять вакцины и оборудование в условиях пандемий.

Однако переход к подобной модели потребует значительных усилий в политической и социальной сферах. Существующие элиты, привыкшие к рыночной конкуренции, могут оказать сопротивление, опасаясь потери контроля над капиталом и ресурсами. Более того, разные культуры и системы ценностей создают дополнительные барьеры, усложняя процесс глобального согласования экономических решений.

Плановая мировая экономика представляет собой не только способ борьбы с современными вызовами, но и новую парадигму сотрудничества, основанную на согласии, солидарности и учёте интересов каждого участника. Её успешная реализация зависит от способности человечества преодолеть существующие разногласия и поставить долгосрочные общие интересы выше сиюминутной выгоды отдельных групп.

Предыдущий пост: Баланс интересов: этические аспекты международных взаимодействий

Продолжение: Часть 7. Искусственный отбор: плановые экономики - Эволюция плановых экономик: от первых экспериментов к современным моделям

Этот пост завершает Часть 6. Кооперация и конкуренция

Описание взаимодействия экономических систем в глобальном масштабе. Роль международной торговли, альянсов и экономических санкций в формировании новых моделей. Сравнение с экосистемами, где виды конкурируют и сотрудничают.

Серия Происхождение экономических систем путём естественного отбора

Кто интересуется развитием общественно-экономических формаций, подписывайтесь!

Всем привет! Это мой первый пост на Вомбате, созданный вручную. Пишу серию постов Происхождение экономических систем путём естественного отбора, где сравниваю их эволюцию с происхождением биологических видов на основе системного анализа и научного метода исследования. В моем профиле есть предыдущие посты, перенесенные автоматически. Кто интересуется развитием общественно-экономических формаций, подписывайтесь!

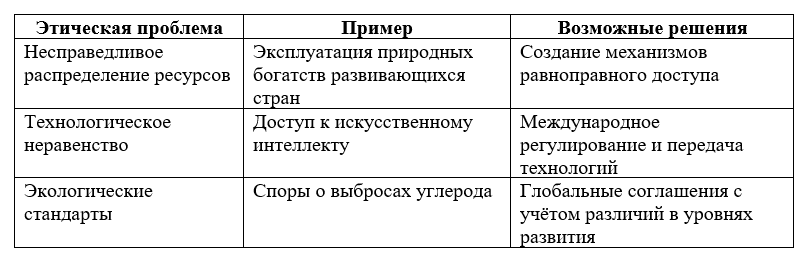

Баланс интересов в международных взаимодействиях представляет собой тонкое равновесие между политическими, экономическими и культурными приоритетами различных государств и международных организаций. Этические аспекты этих взаимодействий становятся особенно важными в условиях глобализации, где решения, принимаемые одной стороной, могут иметь далеко идущие последствия для других. Этот баланс достигается через сложную систему переговоров, компромиссов и взаимных уступок, которые направлены на минимизацию ущерба и максимизацию пользы для всех сторон.

Одним из ключевых этических вопросов является справедливое распределение ресурсов. Развитые страны часто располагают большей долей мировых богатств и технологий, что позволяет им диктовать условия международной торговли и инвестиций. При этом развивающиеся страны оказываются в менее выгодном положении, сталкиваясь с долговой зависимостью и экологическими вызовами. Например, споры вокруг экологических стандартов часто показывают, как сложно совместить экономическое развитие и сохранение окружающей среды. Развитые страны требуют ужесточения экологических норм, но развивающиеся страны возражают, указывая на их нужду в использовании более дешёвых и доступных технологий.

Ещё одним важным аспектом является использование технологий в международных отношениях. Современные цифровые инструменты создают новые возможности для сотрудничества, но также открывают двери для неравенства и контроля. Например, использование больших данных для анализа рынков и прогнозирования политических процессов даёт конкурентное преимущество странам с высокоразвитой технологической инфраструктурой. Это вызывает обеспокоенность по поводу справедливости таких процессов и требует внедрения этических стандартов в цифровой сфере.

Политическая независимость и культурное разнообразие также находятся под давлением глобализации. Многосторонние соглашения и международные организации, такие как Всемирная торговая организация или Международный валютный фонд, нередко обвиняются в том, что их решения ущемляют национальный суверенитет и игнорируют локальные культурные особенности. Это особенно заметно в случаях, когда условия международной помощи или кредитов предполагают радикальные реформы, которые могут не соответствовать ценностям или историческим традициям стран-реципиентов.

Баланс интересов в международных взаимодействиях требует постоянного переосмысления этических основ и внедрения механизмов, которые позволяют учитывать интересы всех участников. Успех таких инициатив зависит от готовности государств и корпораций признавать взаимозависимость и стремиться к долгосрочным решениям, которые обеспечат устойчивость глобальной системы.

Предыдущий пост: Глобальная экономика как единый организм

Этот пост входит в Часть 6. Кооперация и конкуренция

Описание взаимодействия экономических систем в глобальном масштабе. Роль международной торговли, альянсов и экономических санкций в формировании новых моделей. Сравнение с экосистемами, где виды конкурируют и сотрудничают.

Серия Происхождение экономических систем путём естественного отбора

Органические, биологические и экосистемы, как сложные адаптивные системы, часто проявляют динамику, аналогичную равновесию Нэша, где участники взаимодействия (виды, популяции или организмы) принимают решения, приводящие к устойчивому состоянию всей системы. Эволюция таких систем также тесно связана с принципом максимальной энтропии, который описывает стремление к наиболее вероятным состояниям в рамках заданных ограничений. Математическое и физическое обоснование этих концепций связано с теорией игр, термодинамикой и статистической механикой.

Равновесие Нэша определяется как состояние, в котором ни один участник системы не может улучшить свой результат, изменив свою стратегию при фиксированных стратегиях других участников. В экосистемах и биологических системах это проявляется в стабильных взаимодействиях между видами или организмами. Математически равновесие Нэша в биологии можно описать с использованием репликаторной динамики, где частота стратегий в популяции изменяется пропорционально их успеху. Биологические взаимодействия моделируются с использованием матриц выигрышей, где равновесие Нэша находится как точка стационарности в динамической системе.

Равновесие Нэша, изначально разработанное в рамках теории игр, описывает состояние, при котором ни один участник не может улучшить свой результат, изменив свою стратегию в одностороннем порядке. В биологии эта концепция используется для анализа эволюционных стратегий, где организмы взаимодействуют друг с другом в конкурентной среде. Например, в популяционной биологии равновесие Нэша помогает понять, как определенные поведенческие стратегии становятся доминирующими в результате естественного отбора [1].

Стабильные популяции хищников и их жертв описываются моделью Лотки-Вольтерра. Здесь "стратегии" популяций - это скорости размножения и потребления, которые приводят к динамическому равновесию. Коэволюция видов, симбиоз, конкуренция и паразитизм создают устойчивые состояния, в которых виды адаптируются друг к другу, минимизируя конфликты и максимизируя совместное существование. Организмы, конкурирующие за ограниченные ресурсы, достигают распределения, при котором дальнейшие изменения стратегии ухудшат их "платежи" (например, доступность пищи или энергии).

Принцип максимума энтропии утверждает, что в условиях ограниченной информации система переходит в состояние, которое соответствует наибольшему числу микроскопических конфигураций, совместимых с наблюдаемыми макроскопическими параметрами. В биологии и экологии этот принцип проявляется в распределении энергии, структуре экосистем и эволюционных адаптациях.

Энергия в экосистемах распределяется между видами и трофическими уровнями так, чтобы минимизировать градиенты и максимизировать диссипацию (например, поток энергии от солнца к растениям и далее к хищникам). Популяции видов в стабильных экосистемах формируют распределения, соответствующие максимальной энтропии в рамках доступных ресурсов и экологических ограничений [2]. Видовые стратегии (размер тела, метаболизм, репродуктивные циклы) развиваются так, чтобы максимизировать выживаемость в сложной среде, что соответствует увеличению энтропии с учетом ограничений. Математически этот принцип связывается с вариационными принципами в статистической механике - состояние системы определяется максимумом функционала энтропии.

Принцип максимальной энтропии утверждает, что из всех возможных распределений вероятностей предпочтительным является то, которое имеет наибольшую энтропию, при условии соблюдения известных ограничений. В экологии этот принцип применяется для моделирования пространственного распределения видов и прогнозирования их распространения в зависимости от экологических факторов [3]. Например, метод максимальной энтропии (MaxEnt) используется для моделирования ареалов видов на основе ограниченного набора данных о присутствии, что позволяет оценить потенциальные места обитания организмов [4].

Эволюция - это процесс адаптации организмов и систем, приводящий к динамическому равновесию. С помощью естественного отбора эволюционные процессы реализуют стабилизацию взаимодействий, максимизацию энтропии и устойчивость к внешним воздействиям.

Устойчивость экосистем достигается, когда взаимодействия видов минимизируют флуктуации популяций, что соответствует равновесию Нэша. Генетическое разнообразие, мутации и дрейф генов увеличивают энтропию популяции, способствуя адаптации к изменяющейся среде. Эволюционные механизмы формируют системы, которые эффективно перераспределяют энергию и ресурсы, что увеличивает устойчивость к стрессам.

Теория игр, статистическая механика, термодинамика и репликаторная динамика демонстрируют, как природные системы используют фундаментальные физические законы и математические модели для адаптации и стабилизации, создавая устойчивые структуры в условиях хаотичной и непредсказуемой среды.

Эти концепции формируют базу для описания самоорганизующихся систем. В биологии и экологии равновесие Нэша и максимальная энтропия объясняют механизмы конкуренции и кооперации между видами. В физике они лежат в основе описания фазовых переходов и распределений энергии. Совместное применение этих принципов помогает понять поведение систем с множественными взаимодействующими компонентами.

Состояния равновесия описываются через распределение Гиббса, которое максимизирует энтропию при фиксированных макропараметрах (энергии, объеме и т.д.). Второй закон термодинамики обосновывает стремление изолированных систем к состоянию максимальной энтропии, что соответствует естественному движению биологических и экологических систем к устойчивости. Уравнения репликаторной динамики описывают изменения популяций и их стабилизацию.

Математическое и физическое обоснование равновесия Нэша и принципа максимальной энтропии основывается на пересечении теории игр, термодинамики и статистической механики. Эти концепции имеют фундаментальные связи, которые позволяют описывать динамику сложных систем. В физике принцип максимальной энтропии пересекается с вторым законом термодинамики, утверждающим, что замкнутая система стремится к состоянию термодинамического равновесия, при котором энтропия максимальна. Такое равновесие можно рассматривать как аналог равновесия Нэша, где состояние системы оптимально в терминах обмена энергией между компонентами.

Оба подхода активно используются в современных научных исследованиях для анализа сложных систем. Равновесие Нэша помогает понять динамику взаимодействий между видами, конкурирующими за ограниченные ресурсы, и предсказать устойчивые стратегии поведения. Принцип максимальной энтропии, в свою очередь, позволяет создавать модели распределения видов в экосистемах, учитывая неопределенность и вариативность окружающей среды. Интеграция этих концепций способствует более глубокому пониманию механизмов, управляющих биологическими системами, и поддерживает развитие методов их анализа и прогнозирования.

В экономике равновесие Нэша используется для анализа стратегического взаимодействия между участниками рынка, помогая предсказать поведение конкурентов и оптимизировать собственные решения. Принцип максимальной энтропии применяется для оценки вероятностных распределений в условиях ограниченной информации, что полезно при моделировании неопределенности в экономических системах.

Обе концепции предоставляют мощные инструменты для анализа сложных систем, будь то биологические сообщества или экономические рынки, позволяя понять и предсказать поведение их компонентов в условиях взаимодействия и неопределенности.

Серия Происхождение экономических систем путем естественного отбора

Кооперация в условиях взаимозависимости экономик стала неотъемлемой частью современного мирового хозяйства. По мере углубления процессов глобализации страны и регионы оказываются тесно связанными через торговлю, финансовые потоки, технологический обмен и миграцию рабочей силы. В такой взаимосвязанной системе успех одной экономики часто зависит от стабильности и развития других. Это стимулирует страны к установлению кооперативных отношений, направленных на решение общих проблем и использование взаимных преимуществ.

Основой кооперации является взаимная выгода, которая может выражаться в обмене товарами и услугами, инвестиционном партнёрстве и координации политики. Примером может служить интеграция в рамках торговых союзов, таких как Европейский союз, Таможенный союз Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где государства-участники стремятся устранить барьеры для движения товаров, услуг и капитала, обеспечивая синергетический эффект. В таких объединениях сильные экономики помогают слабым через программы поддержки, что способствует более равномерному развитию региона.

Однако кооперация выходит за рамки экономического взаимодействия. В условиях роста глобальных вызовов, таких как изменение климата, истощение природных ресурсов и пандемии, необходимость совместных усилий становится критически важной. Международные инициативы, такие как Парижское соглашение по климату или программы Всемирного банка, демонстрируют, как государства могут объединять усилия для решения проблем, которые невозможно преодолеть в одиночку.

Современные технологии усиливают возможности кооперации. Платформы для совместной работы, цифровые инструменты управления цепочками поставок и искусственный интеллект позволяют экономическим агентам эффективно взаимодействовать независимо от их географического положения. Например, использование блокчейн-технологий или распределённых систем обработки данных помогает снизить транзакционные издержки и укрепить доверие между партнёрами.

В то же время кооперация сталкивается с препятствиями. Конкуренция за ресурсы, различия в национальных интересах и политические конфликты могут тормозить совместные усилия. Стремление отдельных государств к экономическому доминированию иногда приводит к искажению кооперативных механизмов в пользу более сильных участников. Это порождает необходимость создания справедливых международных правил, которые учитывают интересы всех сторон.

Многополярная модель, к которой движется мировая экономика, способна переопределить понятие кооперации. Вместо соревновательной модели взаимодействия экономические системы могут перейти к плановой координации на глобальном уровне для реализации равновесия Нэша. Анализ многомерных данных и нейросетевое прогнозирование изменений обеспечат баланс между интересами различных участников. Это позволит минимизировать конфликты и создать более гармоничную систему распределения ресурсов, где взаимозависимость станет основой для устойчивого развития всего человечества.

Предыдущий пост: Конкуренция как двигатель экономической динамики

Продолжение: Международная торговля и ее влияние на локальные системы

Этот пост входит в Часть 6. Кооперация и конкуренция

Описание взаимодействия экономических систем в глобальном масштабе. Роль международной торговли, альянсов и экономических санкций в формировании новых моделей. Сравнение с экосистемами, где виды конкурируют и сотрудничают.

Предыдущие посты:

1) Равновесие Нэша и дилемма заключенного: как математика связана с развитием человеческой цивилизации?

Продолжая обсуждение о несостоятельности капитализма и перспективах его замены кооперативным капитализмом или технологическим коммунизмом, важно логически и аргументированно разобрать доводы оппонентов, таких как в комментариях @A.Stoun к первому посту, и показать, что экономическая система чистого капитализма, хоть и обладает значительными достижениями, сталкивается с фундаментальными ограничениями.

@A.Stoun утверждает, что капитализм остается единственной работающей системой, и любое сравнение с альтернативными моделями неизменно оказывается в пользу капитализма. Однако это утверждение игнорирует историческую динамику. Феодализм также в свое время считался единственной работоспособной системой, а критики капитализма XIX века часто слышали аналогичные доводы. Тем не менее, феодализм уступил место капитализму, который оказался более эффективным в условиях индустриальной революции. Почему же капитализм, оказавшийся результатом исторической эволюции, должен считаться конечной точкой этой эволюции? История показывает, что экономические системы сменяются, когда их внутренние противоречия становятся непреодолимыми. В терминах естественных наук капитализм может считаться метастабильным состоянием, однако принцип максимальной энтропии объясняет его неизбежную эволюцию в равновесную систему.

Ключевая проблема капитализма - это неравномерное распределение ресурсов и концентрация богатства. Несмотря на утверждения @A.Stoun о том, что деньги - это эквивалент труда и отражение вклада в общество, на практике значительная часть богатства концентрируется не благодаря труду, а за счет манипуляций, монополий и эксплуатации. Примеры компаний, таких как De Beers, намеренно сдерживающих предложение для поддержания высоких цен, или сельскохозяйственных производителей, уничтожающих излишки продукции, показывают, что рыночные механизмы работают не так, как это описано в учебниках. Эти примеры демонстрируют, что законы спроса и предложения часто нарушаются из-за эгоистичных интересов участников рынка.

Важно отметить, что технологический прогресс уже создает предпосылки для перехода к новой системе. Современные технологии, включая искусственный интеллект, автоматизацию и цифровые платформы, могут обеспечить более справедливое распределение ресурсов и снизить роль человеческого фактора, подверженного эгоизму и манипуляциям. @A.Stoun скептически относится к идее использования ИИ для управления экономикой, ссылаясь на его несовершенство. Однако уже сегодня ИИ успешно используется для планирования и прогнозирования в масштабах крупных корпораций. Например, алгоритмы, которые управляют цепочками поставок, доказывают, что сложные нелинейные зависимости можно учитывать и оптимизировать в реальном времени. Это подчеркивает, что внедрение ИИ в более широкие экономические процессы - не фантазия, а логическое продолжение текущих тенденций.

Кроме того, @A.Stoun утверждает, что капитализм обеспечивает конкуренцию, которая стимулирует развитие. Но важно учитывать, что конкуренция далеко не всегда приводит к оптимальным результатам. В современной экономике часто наблюдаются случаи, когда конкуренция превращается в гонку за краткосрочную прибыль, игнорируя долгосрочные последствия для общества и окружающей среды. Кооперативный капитализм или технологический коммунизм, основанные на кооперации и прозрачности, устраняют эти проблемы, обеспечивая более устойчивую модель развития.

Критика капитализма не означает игнорирование его достижений. Напротив, кооперативный капитализм или технологический коммунизм, как модель будущего, предполагает использование лучших сторон капитализма, таких как инновации и эффективность, но без его разрушительных элементов, таких как эксплуатация и неравенство. Важно подчеркнуть, что переход к новой системе не будет мгновенным. Это будет постепенный процесс, подобный переходу от феодализма к капитализму, когда элементы новой системы сосуществуют со старой до момента, когда они начинают доминировать.

Наконец, @A.Stoun считает, что альтернативы капитализму несостоятельны, потому что они не были реализованы на практике. Но это ошибочное утверждение: отсутствие полноценных реализаций коммунизма не означает, что он невозможен. Более того, элементы кооперации и социальной ответственности уже существуют в современных экономических системах, например, в форме кооперативов или корпоративной социальной ответственности. Это указывает на то, что многие черты технологического коммунизма или кооперативного капитализма могут быть внедрены постепенно, без резких переходов.

Дополняя этот анализ, другие участники обсуждения подчеркивают важность осознания глобальных ограничений капиталистической модели. Например, @BozZiLLA отмечает, что капитализм движим страхом потерять имущество и жаждой прибыли, что формирует циклы экономической нестабильности и неравенства. Он подчеркивает, что, прожив в условиях социализма, его основные желания были связаны с саморазвитием, тогда как капитализм провоцирует материалистические стремления, которые часто не имеют ничего общего с духовным или интеллектуальным ростом. Этот аргумент дополняет критику @A.Stoun, указывая, что моральные и культурные аспекты развития также страдают в условиях капиталистической системы.

Переход к технологическому коммунизму (кооперативному капитализму) может быть не резкой революцией, а процессом, где элементы нового строя постепенно интегрируются в существующие структуры. Социальный рейтинг, коррелирующий с общественной пользой, мог бы стать одной из альтернатив эгоистичной капиталистической мотивации. Эта идея перекликается с опытом стран, экспериментирующих с цифровыми системами оценки социальной активности, что указывает на возможность практической реализации таких подходов.

акцентирует внимание на том, что текущая капиталистическая система создает множество барьеров для реализации инновационных идей, которые не гарантируют немедленной прибыли. По его мнению, технологический коммунизм открывает возможности для инвестиций в проекты с долгосрочной общественной пользой, такие как освоение космоса или борьба с изменением климата. Он также предлагает концепцию двойного социального рейтинга: положительного, основанного на добровольной подписке, и отрицательного, который учитывает деструктивное влияние гражданина на общество. Такой подход может стимулировать ответственность и участие, делая систему более сбалансированной.

Еще одной важной идеей является концепция непрерывной прямой демократии. Она предполагает, что граждане могут голосовать за каждый законопроект, а также делегировать свои голоса депутатам или лидерам общественного мнения (ЛОМ) по различным направлениям. Такой механизм предусматривает возможность мгновенного отзыва голоса при неудовлетворительной работе делегата, что повышает прозрачность и подотчетность власти.

На глобальном уровне участники обсуждения соглашаются, что незамкнутость государств и их взаимозависимость требуют нового подхода к кооперации. Например, перенос производств в страны с низкими издержками, как отмечает @BozZiLLA, часто приводит к подрыву экономик развитых стран, создавая дисбаланс. Кооперация на основе равновесия Нэша между государствами могла бы устранить эти противоречия, обеспечивая более устойчивую модель глобального взаимодействия.

Критика капитализма должна быть не только признанием его недостатков, но и указанием пути к их преодолению. Кооперативный капитализм или технологический коммунизм будет следующим этапом эволюции человеческой цивилизации, обеспечивая справедливость, устойчивость и равенство возможностей (не путать с уравниловкой). Это не утопия, а необходимость, продиктованная логикой развития технологий и общества. Внедрение элементов кооперации, использование ИИ для оптимизации процессов и перераспределения ресурсов, а также повышение образовательного уровня - все это создаёт основу для построения новой системы, которая способна устранить основные недостатки капитализма и обеспечить более гармоничное будущее.

Равновесие Нэша - это рациональная математическая концепция, которая на первый взгляд кажется универсальным решением для построения гармоничных социальных систем. Однако, как подчеркивают участники дискуссии в комментариях к исходному посту, реальная жизнь вносит свои коррективы. Именно асоциальные элементы и психопатические (предельно эгоистические) стратегии могут нарушать любые попытки стабилизировать общество, если не предусмотрены механизмы их выявления и устранения.

Как пишет @Stellbard, «всегда будут асоциальные личности, которые при любой коммуникации забьют на договоренности» [#comment_334168427]. Это подчеркивает, что даже в кооперативной системе достаточно одного индивидуума, действующего против интересов группы, чтобы создать эффект домино. Именно это и ведет к эскалации насилия, дестабилизации и разрушению доверия внутри системы. Пикабушник @BozZiLLA добавляет: «Капитализмом движет не инновации и благополучие человечества, а страх потерять имущество и жажда прибыли» [#comment_334109297]. Это усиливает понимание необходимости контроля и регулирования эгоистичных стратегий.

Для решения этой проблемы на ум приходят два подхода:

1) идентификация и исправление/изоляция деструктивных элементов. Современные технологии (искусственный интеллект и нейросети) могут помочь выявлять манипуляторов и лиц с психопатическими наклонностями на ранних этапах.

2) образование и воспитание. Увеличение уровня знаний о теории игр, истории, политэкономии и кибернетике может уменьшить вероятность появления деструктивных стратегий. Однако, как отмечает @Pauluzzz, не все люди от природы склонны к обучению и пониманию сложных систем [#comment_334299419]. Я в комментариях предложил рассматривать социальный рейтинг как элемент воспитания, где корреляция денег и общественной пользы могла бы мотивировать людей действовать во благо общества [#comment_334111446].

Психопатические стратегии не раз проявляли себя в истории. Вот некоторые примеры, предложенные участниками обсуждения:

1) Колонизация Америки - конкистадоры использовали доверие коренных народов, чтобы затем манипулировать ими и эксплуатировать их ресурсы [#comment_334196637].

2) Манипуляции финансовых рынков в начале XX века, закончившиеся кризисом 1929 года - крупные игроки манипулировали доверием инвесторов, накачивая активы фиктивной стоимостью, чтобы потом обогатиться, обрушив рынок [#comment_334228121].

3) Вторая мировая война - нацисты под угрозой глобальной войны в начале довольно долго решали свои задачи, постепенно получая все больше ресурсов и влияния до начала столкновения [#comment_334218061].

4) Развал СССР - лидеры республик и партийные функционеры, декларируя приверженность общим целям, действовали в своих интересах, манипулируя массовым сознанием [#comment_334196637].

5) Кризис доткомов - создание фиктивной стоимости активов и манипуляции доверием инвесторов для извлечения максимальной выгоды [#comment_334218061].

Эти примеры показывают, что кооперативные системы, стремящиеся к равновесию Нэша, с высокой степенью доверия могут стать уязвимыми к действиям «психопатических игроков».

Возможно использовать возможности нейросетей и цифровизации для раннего выявления манипуляций и подрыва общественной ценности. Искусственный интеллект способен анализировать сложные паттерны поведения и сигнализировать о рисках. Например, нейросети могут быть полезны для диагностики психопатии и предотвращения деструктивных стратегий, основанных на манипуляции доверием.

Однако возникают вопросы:

1) Как гарантировать, что эти технологии не будут использоваться самими психопатами?

2) Как сбалансировать права личности и безопасность общества?

Многие участники дискуссии считают, что ключевую роль в построении устойчивой системы играет образование. Но, как замечает @Pauluzzz, невозможно добиться одинаково высокого уровня интеллекта у всех людей [#comment_334312109]. Тем не менее, я утверждаю, что интеллект можно развивать, приводя примеры обучения подопытных животных и собственного опыта, где мотивация и доступное объяснение помогли преодолеть трудности в обучении [#comment_334305180]. @BozZiLLA указывает, что в условиях коммунистической идеологии, несмотря на её антирелигиозный настрой, воспитывалась духовность, тогда как либеральная идеология капитализма часто фокусируется на материальных ценностях [#comment_334109297].

Еще один важный аспект - незамкнутость государств. В глобальном мире интересы отдельных групп могут идти вразрез с интересами государства. Например, перенос производств в страны с более низкими издержками труда подрывает экономику родной страны [#comment_334288664]. Решением здесь может стать кооперация на глобальном уровне (многополярный мир) и создание равновесия Нэша между государствами [#comment_334297651].

Наконец, обсуждение затронуло вопрос смысла существования человечества. @Pauluzzz скептически относится к идее космической экспансии и считает, что научное познание вряд ли станет универсальным смыслом для большинства людей [#comment_334299419]. Я обратил внимание на те же нейросети как на инструмент, способный компенсировать ограниченность человеческой жизни и способствовать достижению глобальных целей [#comment_334305180].

Для достижения устойчивости в равновесном по Нэшу (многополярном) обществе необходимо учитывать:

1) Использование технологий для мониторинга и предотвращения манипуляций.

2) Раннее выявление и исправление/изоляцию деструктивных элементов.

3) Повышение уровня образованности и научности.

4) Кооперацию на глобальном уровне (многополярный мир) для создания равновесия интересов.

Какие еще подходы вы можете предложить, чтобы человечество смогло минимизировать влияние психопатических/эгоистических стратегий и направить развитие цивилизации в русло прогресса и гармонии?

P.S. В дебатах «Кооперативный капитализм vs Технологический коммунизм» проголосовало 76 человек, из них кооперативный капитализм выбрало 25%, за технологический коммунизм проголосовало 75%.

Всё благодаря улиткам, геометрии и командной работе волокон!

Весеннее обострение - миф или реальность?

Общедомовой чат

Логическое продолжение этой истории.

Для ЛЛ: проверил свои кубики для d&d. Сначала 2 раза по 5 000 бросков, потом дополнительный тест в солёной воде. Баланс не обнаружен.

Как-то я поспорил с уважаемым cyberdicegames о балансе его кубов, и, кажется, тот эксперимент с 10 000 бросков не прошёл для меня даром. С тех пор каждый раз, взяв на очередной d&d-сессии дайсы в руки, я ловил себя на мысли: - А они хорошо сбалансированы? - Эта натуральная 20 - кубик такой, или мне правда повезло? В общем, я не выдержал и решил проверить хотя бы самые, пожалуй, ходовые кубы - двадцатигранники.

Итак, объект исследования:

1) два куба d20 из разных наборов, с которыми ходили на игры (из магазина настолок);

2) онлайн-генератор кубов (не реклама!), который хорошо зарекомендовал себя в прошлый раз.

Внешний вид:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339212755.png?class=max)

На чёрных кубах цифры и орнамент граней почти не вдавлены, на синих - хорошо заглублены.

Это любопытно: на кубике d20 грани 1-20, 2-19, 3-18 и т.д. расположены на противоположных сторонах.

Взвесил (просто из любопытства):

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/1712433930048.png?class=max)

Масса кубиков:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339371016.jpg?class=max)

Как видите, закономерности нет. В наборах одни и те же кубы есть и с близкой (d4, d12), так и с существенно отличающейся массой (d8, d10, d20). Впрочем, это видно и невооружённым взглядом.

Как бросал: dice tower, чтобы нивелировать "человеческий фактор". Коты уже, кажется, привыкли к странному. На этот раз они просто молча сидели рядом, провожая глазами кубик. Включаем в фоне мультики ("Дарья" не теряет актуальности) - и вперёд.

Результаты в этом файле (Яндекс.диск). Для оценки полученных результатов использовал критерий хи-квадрат, расчёт через функцию ХИ2ТЕСТ. Я буду считать кубик сбалансированным, если полученное значение хи-квадрат будет меньше табличного, а p-критерий окажется больше 5% (0,05).

Начнём с чёрного кубика. Вот какое распределение у меня получилось:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/1712433941127.png?class=max)

Оранжевая линия - ожидания (в идеальных условиях каждая грань должна была выпасть по 250 раз). Очевидно, кубик неравновесен. Это видно и без статобработки: например, грань "5" выпадала всего 155 раз, что на 40% реже "нормы", или почти в 2,5 раза (!!!) реже, чем грани "2" и "18". Также этот куб будет слегка занижать шанс "критического успеха" и завышать шанс "критического провала": ролл граней "20" и "1" составляет, соответственно, 4,14% и 5,94% против 5,0%.

Это потому, что я чёрный, да?

Синий кубик. Ещё 5 000 бросков; вносим полученные данные в Excel и обрабатываем аналогичным образом.

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339449574.png?class=max)

Эта картина нравится мне гораздо больше. Шанс "критического успеха" довольно близок к нормальному: грань "20" выпала навсего на 3,6% реже "положенного". Но разбег остальных значений очень велик: от 168 до 362, в два с лишним раза. Шанс выпадения граней с "9" до "13" и грани "1" также существенно, на 15-45%, завышен.

Наконец, обратимся к гораздо более лёгкому способу быстрой проверки баланса кубиков: солёная вода! Этот вариант предлагал, например, в комментариях уважаемый @SirGorynych.

Гугл любезно подсказывает, что растворимость хлорида натрия в воде при комнатной температуре - около 36 г в 100 г воды. Готовлю сразу поллитра:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339482375.png?class=max)

И делаю по 20 бросков в воду каждого куба:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339569624.jpg?class=max)

А результат интересный. С чёрным кубиком всё понятно: каждый раз он всплывал вверх гранью "14" или ребром 14/20 (не соответствует полученному при бросках распределению, кстати). А вот синий, внезапно, показал весьма неплохой разброс значений. Можно было бы предположить, что грани от 8 до 13 будут оказываться вверху чаще, но нет: на них приходится лишь 5 роллов из 20. Возможно, это связано с тем, что материал куба плотнее, чем у чёрного, и дайс всплывал очень медленно, даже в крутом рассоле.

А что насчёт онлайн-генератора кубов? Пара минут - и получаем массив из 10 000 "бросков". Данные обрабатываем по тому же принципу:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339606881.png?class=max)

Вот это уже гораздо больше похоже на правду. Хи-квадрат 17,68 < 30,14 ("табличное", граничное значение для такого объёма выборки), т.е. такой набор бросков можно было получить при условии нормальности распределения результатов.

Подведём итоги.

- мои кубы оказались плохо сбалансированы (особенно чёрный). Что тут скажешь - теперь червячок сомнения будет, по крайней мере, обоснован. И сопартийцам рассказал о результатах.

- онлайн-генератор кубов снова оказался на высоте. Логично: результат его "броска" не зависит от физических факторов.

Можно было бы использовать генератор, но мне нравится и сам процесс броска дайсов! Так что на днях должен приехать новый набор кубов с Ozon. Тяжёлые, металлические... Посмотрим, что они из себя представляют.

Наконец, зачем это всё? Можно ведь играть с тем, что есть, и не париться? Всё просто:

![А мои собственные дайсы сбалансированы? [кидаем кубики]](https://img3.vombat.su/images/post/big/06/04/2024/17124339642594.png?class=max)

Вестибулярному аппарату кондуктора трамвая, могут позавидовать эквилибристы и канатоходцы цирка du soleil.