Да не бухал я, насяльника. Это с пятницы - "остаточное"

Восемь лет назад приезжали к нам в гости родственники из Австралии. Одну из родственниц зовут Марина. Она живёт в Сиднее и работает в больнице - "на рецепшен в хоспитал". Марина пояснила, что в приёмном отделении в регистратуре для пациентов есть электронная очередь. Регистраторы сидят за стойкой (на рецепшен). Они сначала называют номер пациента, а потом, когда пациенты подходят к стойке, оформляют все документы и говорят куда дальше пойти. Марина рассказывала, что очередь всегда большая. Бывает, что пациенты ожидают своей очереди по 2-3 часа. Но бывает, что минут 15-20. Приоритетом пользуются только люди с "болью в сердце". Стоит подойти и сказать, что у тебя болит сердце, сразу к этому человеку подходят и усаживают на сидячую каталку. А потом оформляют документы без очереди и увозят.

Ещё ладно, когда с соплями приходят (Марина возмущается - "как только им не стыдно с соплями в хоспитал переться?") - можно долго ждать. Но бывают и другие, с нашей точки зрения, неотложные случаи. Только это с нашей точки зрения.

- На днях привезли мужика со стройки, - вспоминала Марина. - Ему случайно из строительного пистолета в голову гвоздём попали, и гвоздь торчал из головы. Я то думала, что его точно без очереди примут. Так нет же! Ему велели ждать в общей очереди. Ну и правильно, - в голосе Марины слышен сарказм - у него же не сердце болит! А что гвоздь в голове - так он же в сознании и на ногах стоит. Значит может подождать свою очередь.

Марина выросла в Советском Союзе. Переехала в Австралию в середине девяностых. Но она всё ещё помнит нашу отечественную медицину.

Повсеместное строительство миниатюрных домов стало популярным лет 10 назад и все еще набирает обороты: вот один из примеров, где австралийский мастер Джеймс Галлетли сконструировал домик под названием “The Tiny” (“крошка”) на основе автоприцепа.

Проект занял три месяца (около 500 часов, потраченных на строительство и поиск материала): одной из его целей была демонстрация жителям Сиднея возможностей миниатюрного жилья. Это помещение отлично подходит на роль мастерской, временного жилья или гостевого домика.

Строители быстро поняли, что основа 2м x 2,5м не подходит для полноценного дома и решили сделать вместо этого маленькую спальню. При возведении использовалось исключительно вторсырье — из него состоит 95% конструкции.

Ее внешняя сторона сделана из гофрированного железа, кедрового сайдинга и кусков деревянного забора. Внутренняя обшивка — листы раскрашенной фанеры и напольные доски. Из нового и купленного в магазине в “Крошке” — электрический инвертор, замок на двери и саморезы в крыше.

Осторожно! Авторский оченьдлиннопост! Первая часть по ссылке:

Начнём мы с лирического отступления. Чтобы понимать американскую фауну, нужно окунуться в эпоху позднего плиоцена. Со дна океана 2,7 млн лет назад поднялся панамский перешеек, соединивший две Америки. Нужно понимать, что до этого два континента были разделены миллионы лет. Меняться фауной им, конечно, это не мешало, они делали это очень успешно много миллионов лет, но не в таком объёме. В плиоцене и ранее в Южной Америке водились уникальные сумчатые. Был целый уникальный отряд спарассодонтов, представители которого водились только в Южной Америке. Спарассодонты — метатерии, родственные сумчатым, но ими не являющиеся. Это чуть ли не единственные крупные хищники континента.

Ещё на южном континенте водилось множество неполнозубых, некоторых из них мы рассмотрели в предыдущей части. Жили там и уникальные копытные, которые прям так и называются — южноамериканские копытные. Вероятно, вся та уникальная фауна, которую мы сегодня наблюдаем в Австралии, попала туда по Гондване именно из Южной Америки ещё во времена динозавров. Окажись мы на территории какой-нибудь Бразилии 3 млн лет назад, знакомых животных смогли бы пересчитать по пальцам одной руки. Такова была Южная Америка до Великого южноамериканского обмена. С появлением панамского перешейка на континент «ломанулись» плацентарные североамериканцы. В том числе и хищники. Много местной фауны вымерло, но кто-то из аборигенов перекочевал на север. Отсюда мы можем наблюдать в Штатах сумчатого опоссума, например, или броненосца. В целом миграция была симметрична, но с течением времени южане оказались неконкурентоспособными: на севере не прижились, а на юге их вытеснили. Но давайте изучим уже плейстоценовую мегафауну Южной Америки.

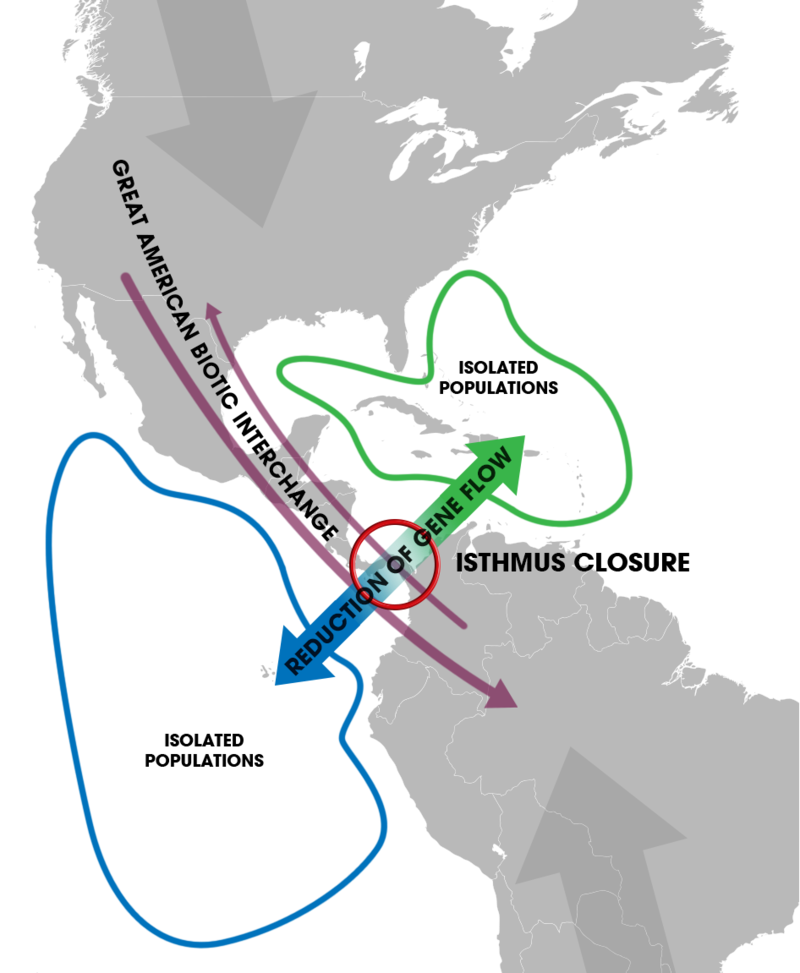

С появлением панамского перешейка сухопутные виды начали миграцию, а морские были изолированы друг от друга

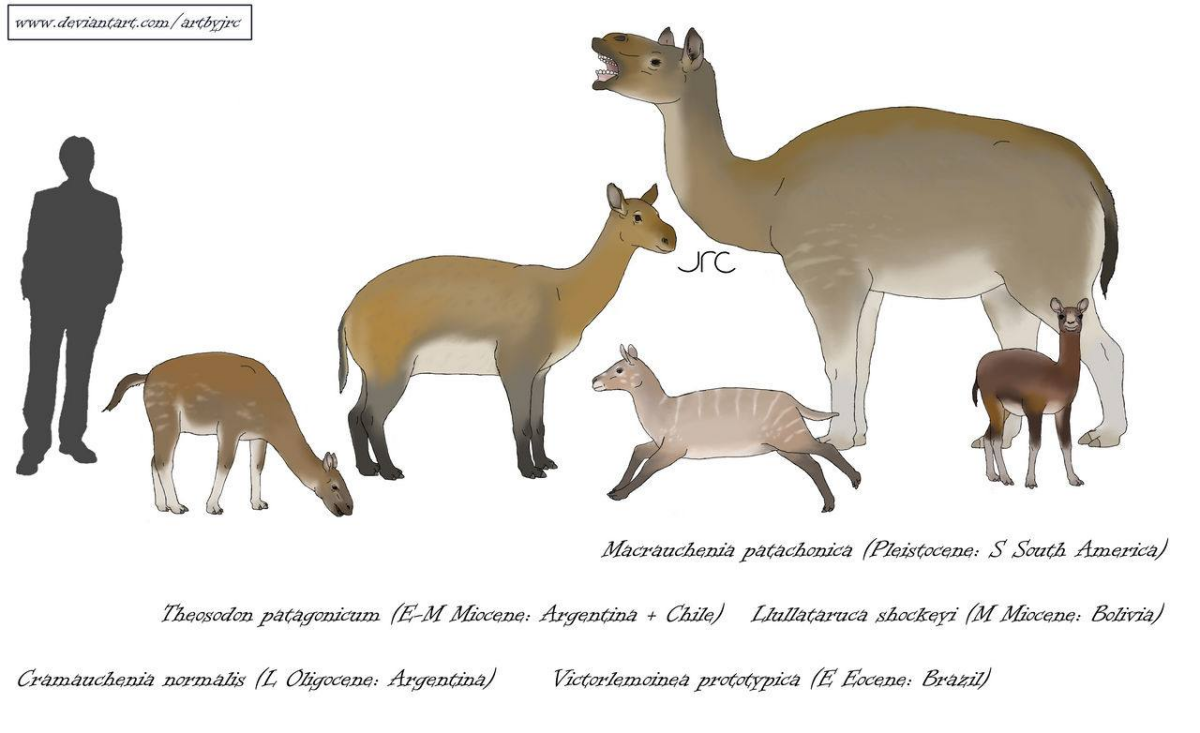

Макраухении — представители уникального отряда литоптернов, одного из тех самых южноамериканских копытных. Литоптерны — сестринский непарнокопытным таксон. Разошлись ещё 66 млн лет назад. Сама же макраухения напоминала верблюда с хоботком, а обитала в саваннах.

Глоссотерий — ещё один огромный ленивец. Здесь можно было бы обсудить более крупного и знаменитого представителя семейства милодонтовых, самого милодона, но глоссотерий звучит круче. Глоссотерий вероятный кандидат на самое крупное роющее млекопитающее. Крупные и мощные передние конечности, а также найденные ямы с характерными царапинами позволяют нам осторожно предположить такое. Представили полуторатонного крота?

Токсодон — ещё одно копытное Южной Америки, которое может свести с ума начинающего натуралиста. Выглядит он как грызун размером со слона. Вот что пишет о нём Дарвин:

Наконец, токсодон одно из самых странных животных, когда-либо обнаруженных: размером он был со слона или мегатерия, но структура зубов, как утверждает мистер Оуэн, бесспорно доказывает, что токсодон тесно связан с грызунами, которые сегодня включают в себя самых маленьких четвероногих.

Представьте, каково было удивление учёных, описавших токсодона. Вроде хомяк, а вроде размером со слона. В итоге сейчас токсодон находится в отряде нотоунгулятов — ещё одном отряде южноамериканских копытных, как и литоптерны выше. Токсодон был одним из последних представителей своего отряда, и, возможно, самым крупным и распространённым копытным южноамериканской плейстоценовой мегафауны. Этот бочонок со странными зубами был высотой в метра полтора и массой до 1500 кг. Телосложением он скорее напоминал пухлого носорога с головой бегемота.

Про глиптодона и мегатрия. Пробежимся по ним кратко, так как и ленивцев, и броненосцев мы уже затрагивали в североамериканской фауне. Глиптодон — один из последних представителей гигантских броненосцев. Обитал, видимо, по всей Южной Америке. В основном на опушках или в прилесье, где низкий кустарник был в изобилии. В плейстоцене их размеры достигли своего пика, хоть видовое разнообразие и сократилось. Масса глиптодона доходила до двух тонн. Мегатерий же был не менее удивителен. По сути, это четырёхтонный ленивец. Стоя на двух лапах, мог быть в высоту 5 метров.

На заднем плане стегомастодоны. Листву с дерева объедает мегатерий. Справа от него крупный броненосец. Слева гиппидионы. Как и хоботные, и смилодоны, лошади — мигранты из Северной Америки. Ну а на переднем плане те самые макраухении

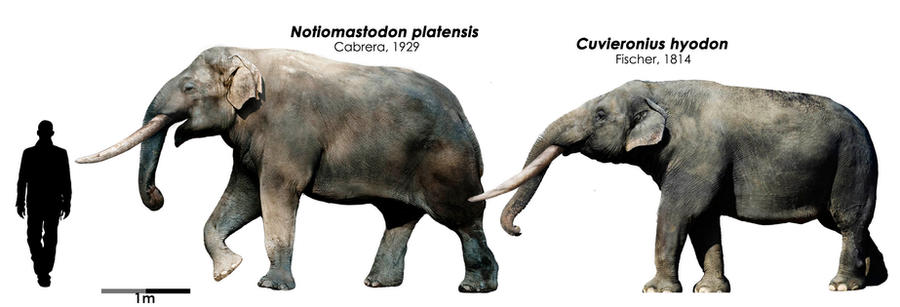

Свидетельства Великого обмена можно увидеть, например, в североамериканских хоботных, попавших в Южную Америку. Кювьероны — крупные животные, напоминавшие слонов. Чуть меньших размеров, но плотнее в телосложении. Ещё фишечкой кювьеронов были слегка закрученные бивни. Средний такой «слон» был ростом около 2,3 метра и около 3-3,5 тонн. Обитал он на обоих американских континентах, а вымер одним из последних из семейства гомфотериевых, около 12000-10000 лет назад.

Что же из себя представляли южноамериканские хищники? Спарассодонты, о которых я говорил в начале, успешно вымерли ещё до прихода в Южную Америку плацентарных хищных. И плейстоцен эти уникальные хищники не застали. Крупные фороракосовые, видимо, тоже не дожили до плейстоцена. И исчезли они также до прихода североамериканских кошек и собак. Хотя тот же титанис, перешедший на северный континент, видимо, смог дожить до раннего плейстоцена и конкурировать с млекопитающими. Так что сложно обвинить прогрессивных северных хищников в вытеснении гигантских птиц и сумчатых саблезубых. И что же мы имеем по крупным хищникам Южной Америки? А ничего. Основными хищниками там были североамериканские плацентарные, такие как волки, смилодоны и медведи. Причины вымирания аборигенных крупных хищников до конца непонятны. Их вымирание плохо коррелирует с плацентарными, а других видимых причин особо-то и не видно.

Давайте посмотрим на вымирание крупных южноамериканских хищных на примере огромных птиц — форораксов. Они жили долго и счастливо и не знали бед. Появился панамский перешеек, и они начали вымирать. Виноваты плацентарные? Вероятно, но есть несколько «но». Первое «но» — плацентарные пришли в Южную Америку не сразу же. Тем более крупные хищники. Тем более вглубь континента. Некоторые палеонтологи сомневаются, что вымирание птиц так уж хорошо коррелирует с приходом на континент каких-нибудь волков или пантер. Второе «но» заключается в том, что огромный титанис прекрасно прожил почти миллион лет с кошками в Северной Америке. В целом, как будто ничего не мешало плацентарным и птицам разойтись по разные стороны и сосуществовать, как это делали баторнитиды и нимравиды в эоцене, но почему-то вот не смогли. И человек на этот раз ни при чём, его ещё тогда не было. Ну, в том виде, чтобы истреблять животных массово. Так что выходит, что некоторое время Южная Америка существовала без крупных хищников. Местные уже вымерли, а новых не завезли. А мы отправляемся туда, где существовал такой хищник, что волосы на спине шевелятся.

Достаточно всего пары кроликов, чтобы устроить экологическую катастрофу континентального масштаба. Всего лишь помещаем этих кроликов в экосистему, которая не сможет контролировать их популяцию хищниками. Ушастые всё сожрут, всё заполонят и вытеснят всех аборигенов. Можно завести туда ещё собак, чтобы они ели кроликов, и верблюдов, чтобы ездить на них и следить за всем происходящим. В итоге кролики никуда не денутся, собаки будут жрать аборигенов, а верблюды одичают и станут проблемой лишь немногим меньшей, чем кролики. Но что было с Австралией до того, как плацентарные во главе с человеком устроили на континенте тотал дистракшн?

Как вы смотрите на вомбата массой в пару центнеров? Фасколон — крупнейший представитель вомбатовых. Эта огромная тушка жрала любую растительную пищу по всему континенту. Таких вомбатов в Австралии было много: седофасколом (Sedophascolomys), рамсайя (Ramsayia). Но крупнейшим пока что остаётся именно фасколон (Phascolonus). Его масса могла доходить до 200-250 кг.

Дипротодон хоть вомбатом и не был, но всё же является его вероятным родственником. Скажем так, это вомбат совсем другого порядка. Странный зверь — хотя какой ещё может жить в Австралии — был просто огромнейших размеров. До 2 метров в холке, 4 метров длиной и 3500 кг массой. Этот «вомбат» размером с индийского слона по праву носит корону крупнейшего сумчатого в истории. Кроме того, дипротодон был обладателем крайне мощных челюстей, чтобы пережёвывать грубую растительную пищу, вплоть до веток. Косолапое сумчатое, вероятно, бродило стадами.

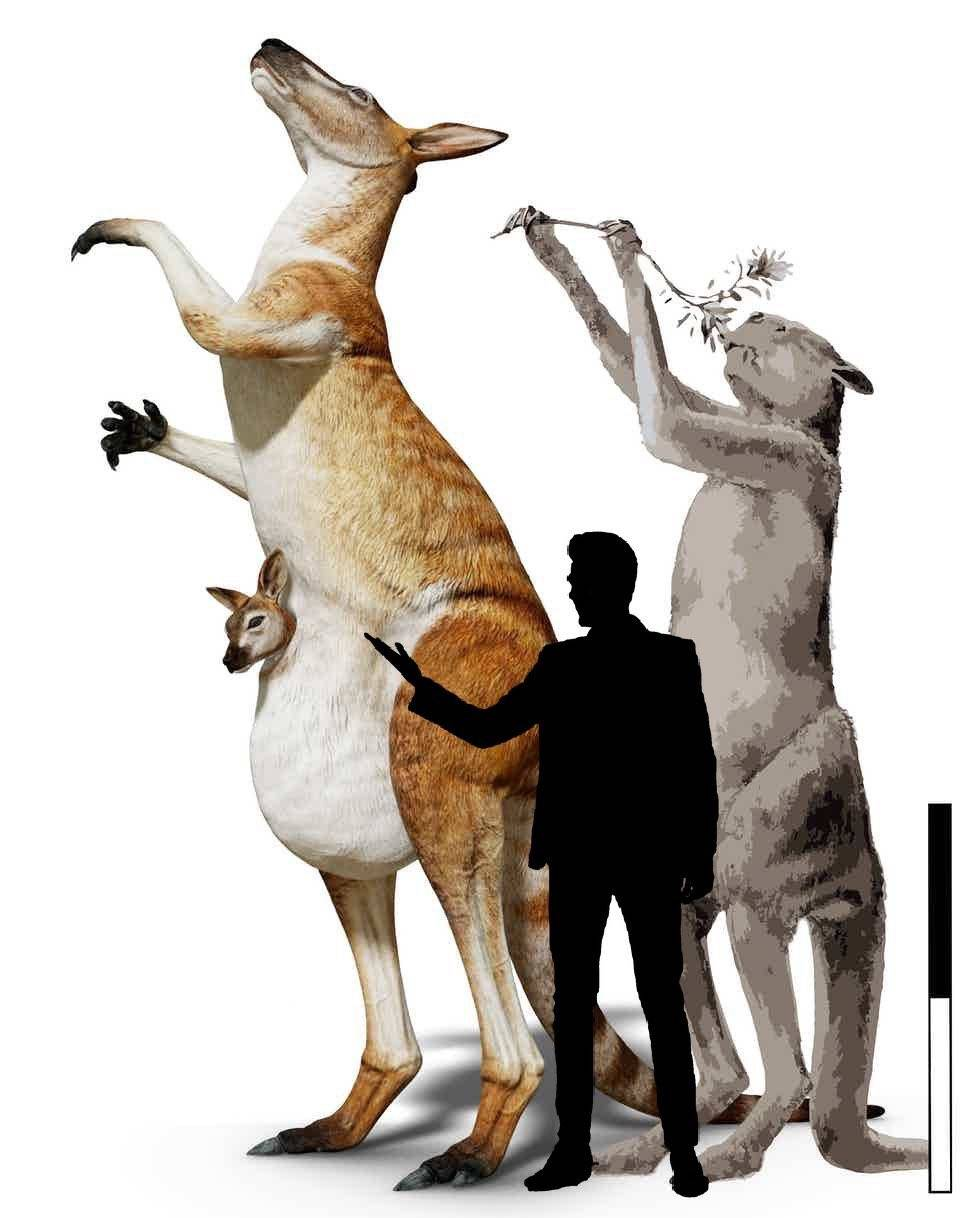

Такому странному миру не хватает только гигантских кенгуру. Вы думаете, у меня их нет? У меня их есть! Прокоптодон — гигантский короткомордый кенгуру. 2-2,5 метра ростом делали прокоптодона крупнейшим кенгуру в истории. И, вероятно, это крупнейшее прыгающее млекопитающее. Хотя вот последний тезис некоторые исследователи оправданно подвергают сомнению. Слишком уж он тяжёлый для прыжков, 250 кг как-никак.

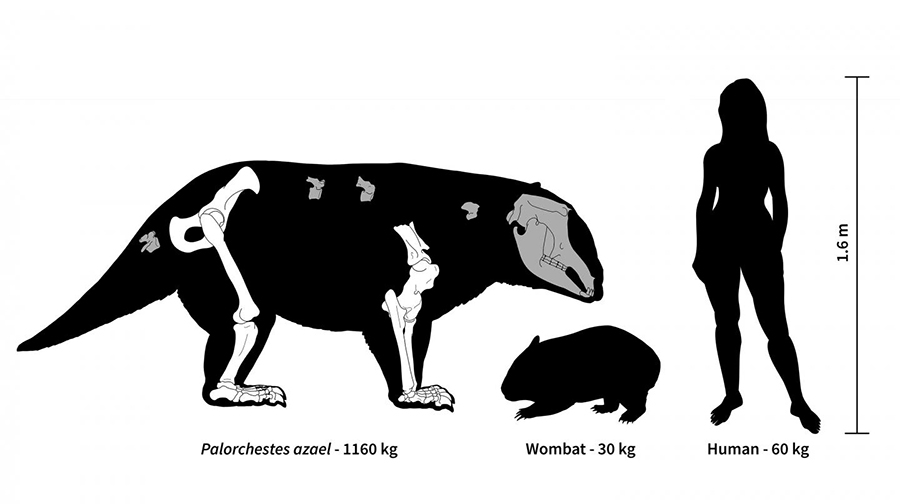

Огромный сумчатый тапир или что-то типа того. Палорхест — это огромный губастый или хоботный сумчатый весом в тонну. У него был весьма своеобразный череп. Явно на мордашке должно было что-то вырастать, но пока непонятно что. Вообще, морфология черепа похожа на тапира, так что, вероятно, там был хобот. Кроме того, передние конечности тоже были весьма своеобразны. Остатки животного фрагментарны и их мало. Можно предположить, что палорхест был одиночкой и размножался медленно.

Кроме сумчатых Австралия славится и своими огромными птицами. Сегодня это эму и казуар, а в прошлом был кое-кто покрупнее. Например, гениорнис, или, как её ещё называют, гром-птица Ньютона. Это последний представитель дроморнитидов. Несмотря на свою морфологию и размеры, гениорнис не родственник казуара, он скорее ближе к гусям и уткам. Исключительно растительноядный гигант вырастал до двух метров ростом и весил парочку центнеров. Для дроморнитидов это такой, не самый впечатляющий размер.

В отличие от своих прародителей из Южной Америки, у австралийцев были свои хищники и ещё какие. К сожалению, сегодня не осталось ни одного крупного хищника с сумкой на пузе. Но ещё совсем недавно таких можно было встретить в Австралии. Например, сумчатый лев (Thylacoleo). Сумчатые львы — местные хищники, самый крупный вид которых был размером с небольшую львицу. Вид T. Carnifex мог быть крупнейшим аборигенным хищным млекопитающим Австралии и крупнейшим хищником из метатериев: высота в холке до 75 см, длина 1,5 метра, а масса до 160 кг. Возможно, вы знаете, что сумчатым приписывают самые мощные укусы относительно массы тела. Я уже писал про тасманского дьявола. Так вот, представьте теперь силу укуса сумчатого весом в центнер. Он сопоставим с силой укуса крупного льва в 2,5 раза тяжелее нашего героя. Вероятно, такой кусака грозный охотился на жертв в разы крупнее себя. Это не все выдающиеся черты сумчатого льва. Ещё у хищника были мощные передние лапы и кошачьи когти. Я напомню, сумчатый лев — не кошка, и даже не близко она. А когти у него по-кошачьи втягивались. Тилаколео — выдающийся, но крайне специализированный хищник. Это его и сгубило.

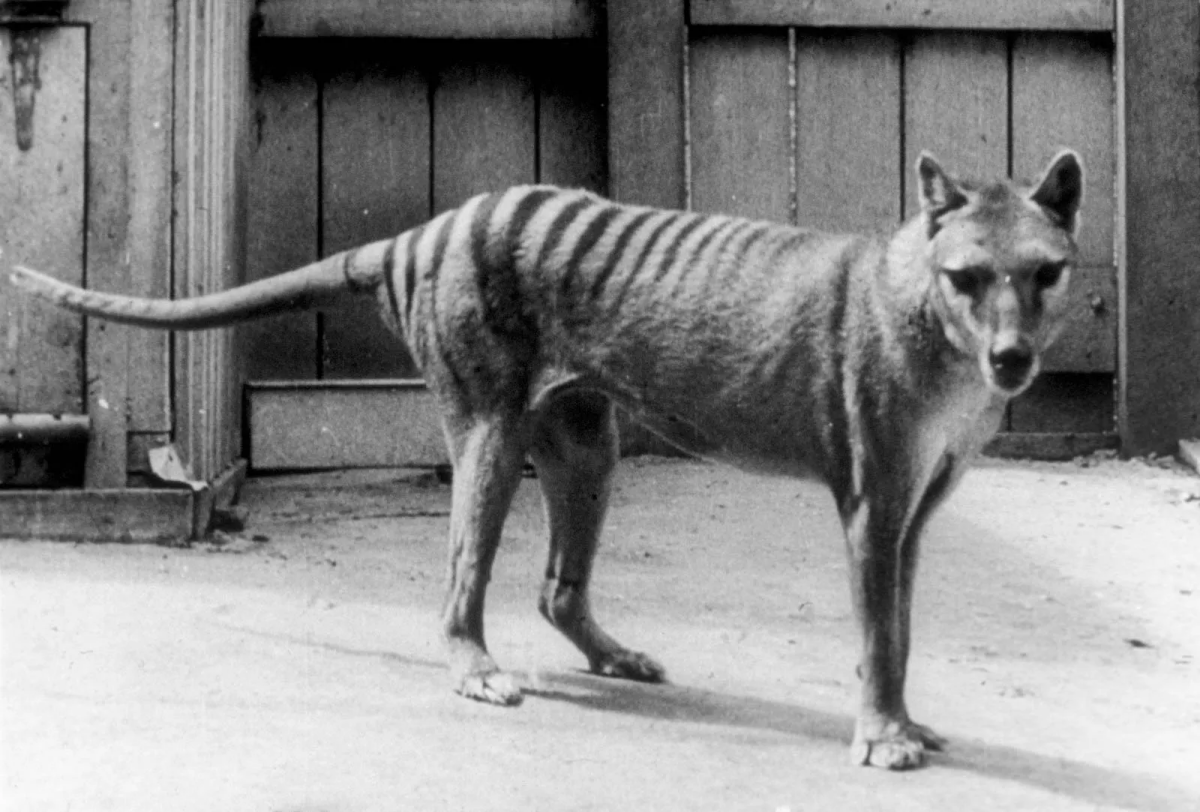

Немножко упомяну сумчатого волка, хоть технически мегафауной он не является. В отличие от своего собрата по сумке, он продержался довольно долго. На континенте вымер около 3000 лет назад, а на Тасмании вовсе дожил до современности. Род тилацинов насчитывал 5-6 видов, но только Thylacinus cynocephalus дожил до плейстоцена. Это относительно небольшой хищник массой до 30 кг. Вероятно, охотился на разную крупную птицу.

Но я вам обещал впечатляющих хищников, а тут какой-то недолев размером с овчарку и совсем уж маленький волк. Где типичные австралийские монстры? Где те, кто могут сожрать человека одним лишь взглядом? Вы уже поняли, что сейчас мы обсудим её. Ту самую. Великую и ужасную мегаланию. Комодский варан на максималках. Хотите знать, как выглядела мегалания? Отмасштабируйте дракона Комодо в длину в 3-4 раза, а массу в раз 10-20. Вообще не ошибётесь. Мегалания — это буквально варан длиной в 7-9 метров и массой до 2 тонн. Ой, да ладно, брехня это всё и уже давно неактуально. Новые оценки внешности мегалании куда скромнее. Конечно, это всё ещё крупнейшая сухопутная ящерица, намного больше современных варанов, но какие 2 тонны и 9 метров? Это уже какой-то тираннозавр, а не варан. Да, сегодня мегалания — это Varanus priscus больших, но умеренных размеров. Изначально её размеры оценивали, сопоставляя размеры позвонков с другими известными варанами. Но сегодня на этот метод уже смотрят с большим скептицизмом. Вероятнее всего, это была ящерица длиной 3,5-4,5 метра. Может, массой до полутонны, но скорее где-то в пару центнеров плюс-минус. Неплохо её так почикали, да? Размеры мегалании будут предметом дискуссии до тех пор, пока не найдут её полный скелет.

Закончим мы ещё двумя рептилиями: трёхметровым сухопутным крокодилом квинкана и крупной змеёй вонамби. Вонамби — это крупная змея, обитавшая близ воды. Длина тела оценивается очень приблизительно, от 3 до 6 метров. Она не была ядовитой, а душила жертв. В общем, это что-то по типу анаконды. А вот крокодил поинтереснее. Морфология квинкана подразумевает сухопутный образ жизни, а места находок — полуводный. Плейстоценовые виды квинкана были поменьше своих плиоценовых собратьев: около 3 метров длиной и 200 кг массой.

Причины вымирания австралийской плейстоценовой мегафауны не так однозначны, как может показаться на первый взгляд. Дискуссия в научном сообществе сложная, постоянно проводятся новые исследования. С одной стороны, очень уж хорошо коррелируют датировки вымирания большинства видов с приходом в Австралию первых людей, около 46 000 лет назад. Виды вымерли быстро и полностью. Но не всё так просто. В Австралии в ледниковый период бывали сильнейшие засухи. Например, квинкане в причины вымирания часто записывают именно засуху. Одно из исследований говорит, что 50 из 88 обнаруженных видов австралийской мегафауны не имеют уверенных датировок после ледникового максимума, который случился 130 000 лет назад, почти за 100 000 лет до прихода на континент людей. Однако анализ зубов представителей мегафауны показывает, что австралийские виды были хорошо подготовлены к длительным засухам и маловероятно, что фауна, обитающая на засушливом континенте миллионы лет, взяла и почти вся вымерла одномоментно из-за того, с чем они уже сталкивались много раз. Другой анализ зубов показывает, что у животных резко изменился рацион, что можно связать с постоянными лесными пожарами, устраиваемыми людьми. Мейнстримной версией, как я понял, всё ещё остаётся человек. Такие вот с ней сложности.

Ну вот и всё! Получился ещё один большой обзор на плейстоценовую мегафауны, но Африку сюда вместить не смог. С вами был Марти. На моём канале контента ещё больше, а также там ежедневные тесты. Подписывайтесь.

Еще вы можете поддержать меня донатом!

Канал — "Естественно знаем"

Канал — "Естественно знаем"

Разбираясь с размерами мегалании для большого поста, в голову пришёл такой вот мем.

Фазанья шпорцевая кукушка (лат. Centropus phasianinus)— один из видов шпорцевых кукушек. Обитает в северной Австралии и на прилегающих островах.

@ofcWeKnow

Национальный парк в Австралии

Попробуйте на минутку задуматься и назвать топ-3 животных, которые с наибольшей вероятностью станут причиной вашей смерти в Австралии, если опираться на статистику, опубликованную в 2011 году?

Может это змеи? Пауки? Собаки Динго? Медузы в конце концов или акулы? Гребнистый крокодил, самый большой крокодил в мире?

Штож, нет. Эти животные не входят в топ-3 самых опасных представителей Австралийской фауны. В период с 2000 по 2010 гг самым опасным животным Австралии признана... лошадь!

Многих удивляет, как мне кажется, что в топе опасных для жизни животных Австралии числятся не пауки, акулы и змеи, а лошади, КРС и собаки. Давайте разберём подробнее статистику, полученную с континента, где всё хочет вас убить. Статистика охватывает период с 2000-го по 2010-й годы и опирается на опубликованные сообщения о смертях, в которых упоминались животные. Сегодня мы обсудим её и некоторых особо опасных животных далёкого континента.

Как мы уже знаем, самое опасное животное Австралии — лошадь (а также ослы и пони, т. к. они входят в род лошадей). На её счету 77 из 254 зарегистрированных смертей, причиной которых так или иначе стало животное. Конечно же, они не напрямую убивают людей, из-за чего в начале и была формулировка "животное, которое с наибольшей вероятностью станет причиной вашей смерти". Большая часть трагических случаев — банальное падение. Ваш покорный автор точно так же чуть дважды не пополнил подобную статистику, неудачно упав с лошади. Стоит понимать, что в Австралии очень много лошадей (1 000 000 особей на 25 000 000 человек), а лошади — крупные и сильные животные, требующие близкого контакта, в отличие от коров. Отсюда такая статистика. Будьте осторожны при общении с лошадьми.

Второе место в статистике занимает крупный рогатый скот. Из 33 смертей от "рук" коров половина приходится на ДТП, а вторая половина на неосторожное обращение с животным.

ТОП-3 австралийских "убийц" похож на мировую тенденцию только собаками. В мире самыми опасными животными считаются комары (от 750 000 до 1 000 000 смертей в год), разносящие множество болезней. На втором месте обычно идут люди (450 000 смертей в год), но мы их тут не считаем. Место людей обычно занимают змеи (50 000 - 100 000 смертей в год), иногда — пресноводные улитки (30 000 - 200 000 смертей в год) со своими паразитами. И на третьем месте собаки (25 000 - 35 000 смертей в год). 27 смертей от собак в Австралии — полностью вина человека. Невоспитанная собака — большой источник опасности, тем более для детей и стариков.

А что же у нас по аборигенной фауне Австралии? Неужели суперядовитые пауки и змеи или местные гребнистые крокодилы редко кого-то убивают? Обсудим!

Для начала стоит понимать, что большая часть населения Австралии сконцентрирована в городах — около 89% населения. Это одна из самых — если не самая — урбанизированных стран мира. Крокодилы, змеи или акулы — не такие частые гости городских кварталов. Тем более, с кем вы будете себя вести аккуратнее, проецируем на нашу фауну, с медведем или коровой? Так и местные хорошо осведомлены об опасности змей и пауков. Ну и не стоит забывать о распространённости тех или иных животных.

Кенгуру (18 смертей, напомню, за 10 лет), занимающий четвёртую строчку антирейтинга, попал в топ из-за ДТП. Пчёлы на пятой строчке (16 смертей за 10 лет) из-за аллергий. И вот только акулы, разделяющие с пчёлами пятую строчку, уже стали напоминать ту самую Австралию, о которой читаешь в интернете. И далее у нас идут змеи (14 погибших) и крокодилы (9 смертей).

Пауков мы всё ещё тут не видим, удивительно. Ведь образ в голове давно сформирован — австралийская фауна ядовита. Но где пауки? А в Австралии смертельно опасных пауков всего два вида. Atrax robustus, например. Его яд может быть смертельно опасным. Знаете, сколько человек от него погибло? 13 человек за более чем полвека. И то — до 1987-го года. После разработки сыворотки не зарегистрировали ни одного смертельного укуса атракса. Австралийская чёрная вдова, второй по опасности паук континента, ежегодно кусает огромное множество людей, но её яд недостаточно сильный для смертельной инъекции. Также от укуса вдовы есть сыворотка, хоть её эффективность спорная. Вот вам и опасные австралийские пауки.

Всем спасибо за внимание! Если вам было интересно, вы можете поддержать меня донатом. Больше интересного для вас в профиле!

Также напоминаю, что у меня есть тг-канал по естественным наукам, где каждый день выходят тестики и другой контент: Естественно знаем

Правая часть фото выглядит, как крупные пиксели, но это просто очень ровно растущая зелень :)

Ехали мы на машине неподалёку от Мельбурна. Тут видим, что на обочине стоит микроавтобус с китайцами, кого-то рассматривают заинтересованно. Ну, нам тоже надо - остановились, а там вот такой товарищ сидит, трапезничает. Прямо на ближайшем к дороге дереве.

Для ЛЛ: целую минуту коала жуёт, поворачивает голову, опять жуёт, больше ничего не делает.

Пока устраивали коале фотосессию, остановилось ещё машин 5, всем резко тоже понадобилась фотка коалы :)

Пытались приманить розовых какаду, коих там, на Тасмании, паслось большое количество, но приманивались только большие белые какаду, которые мгновенно выгоняли розовых, если те пытались присоединиться к трапезе :) На 1:14 попытка сожрать штатив. Результат в коммент скину...

PS: видео 360° - можно поворачивать)