Дракорекс, торозавры и другие. Отдельные виды или возрастная изменчивость?

Палеонтолог Павел Скучас говорил в своем интервью, что «есть два вида биологов: одни любят описывать новые виды, другие их закрывать».То же самое происходит в палеонтологии — огромное множество найденных динозавров кто-то быстро описывает как новый вид и даёт ему громкое имя, например, Король-дракон Хогвартса. А спустя несколько лет палеонтологи из Калифорнийского университета говорят, что всё, что вы открыли, — один вид на разных стадиях взросления, вот исследования, ознакомьтесь, распишитесь. Рассмотрим несколько таких примеров.

Пахицефалозавриды

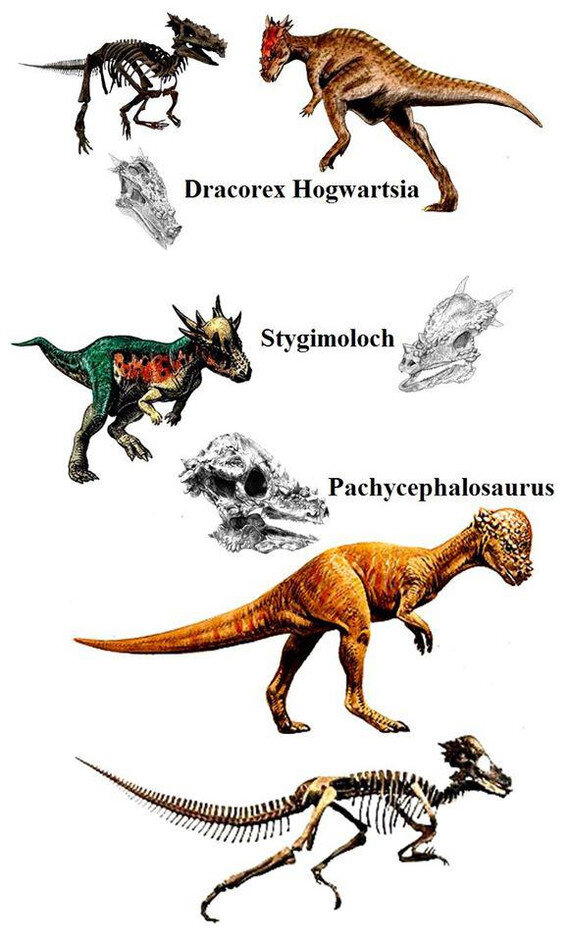

Поговорим о том самом дракорексе из Хогвартса. В воображении рисуется некая здоровая махина, способная перекусить целого медведя пополам, словно это зубочистка. Но нет, дракорекс — это миниатюрный пахицефалозаврид, едва достигавший двух метров в длину и метра в высоту. Череп небольшого динозавра был усеян разными костными наростами и шипами. Хоть Dracorex hogwartsia и выглядел устрашающе, на самом деле, был безобидной растительноядной милахой. Палеонтологи-любители обнаружили его остатки в знаменитой формации Хелл-Крик. В 2004 году их передали в музей Индианаполиса для исследований, а через два года дракорекса описали как отдельный вид пахицефалозаврида, наравне с чуть более крупным тупоголовым стигимолохом, который успел засветиться в «Мире юрского периода».

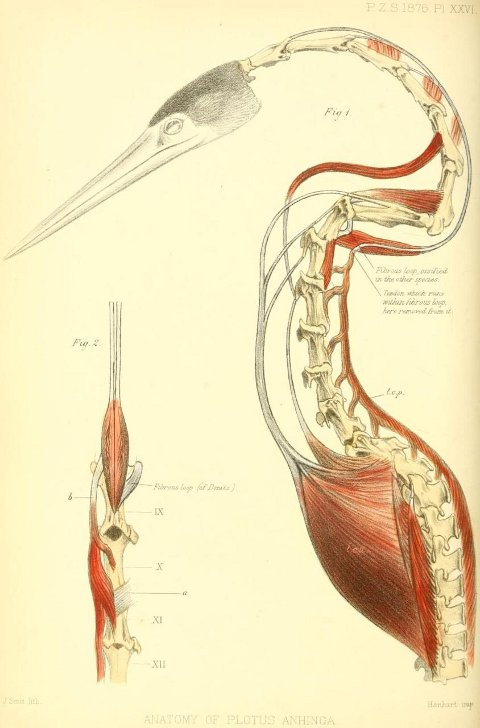

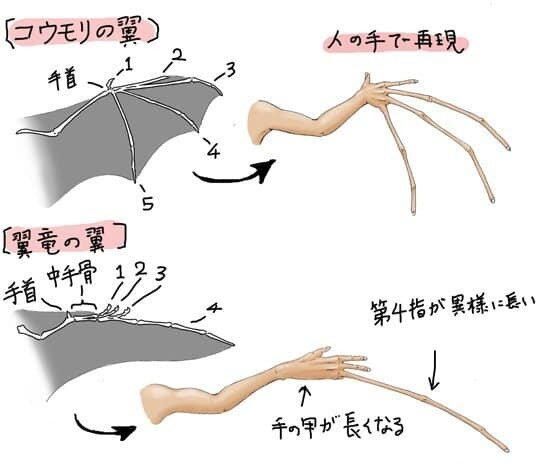

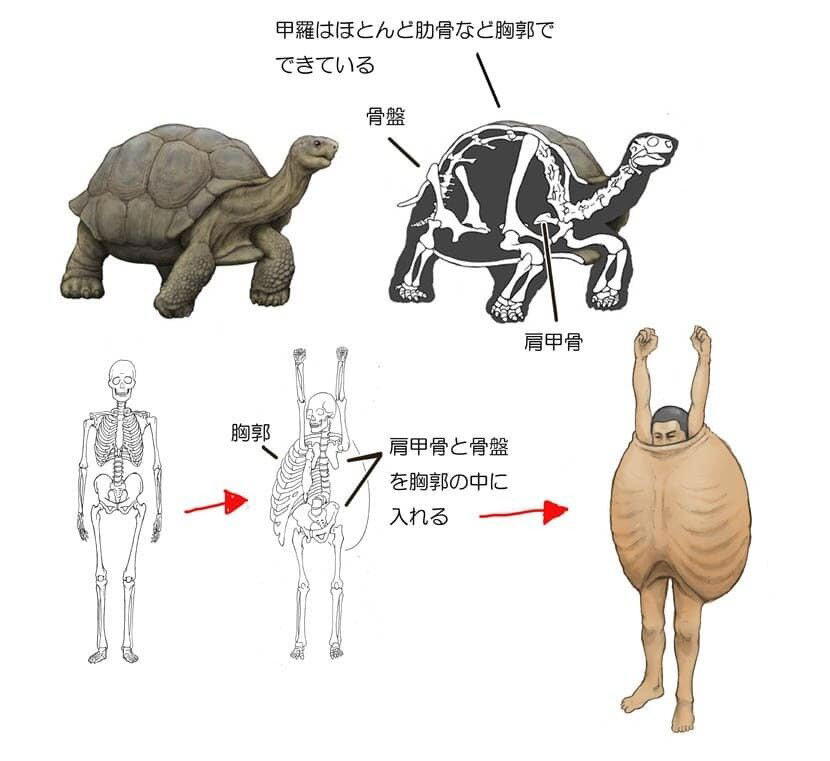

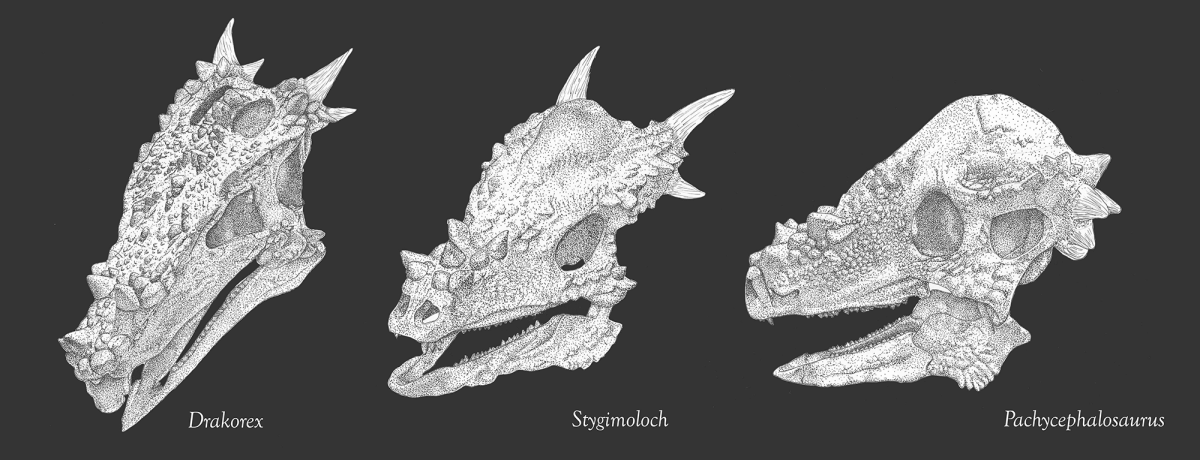

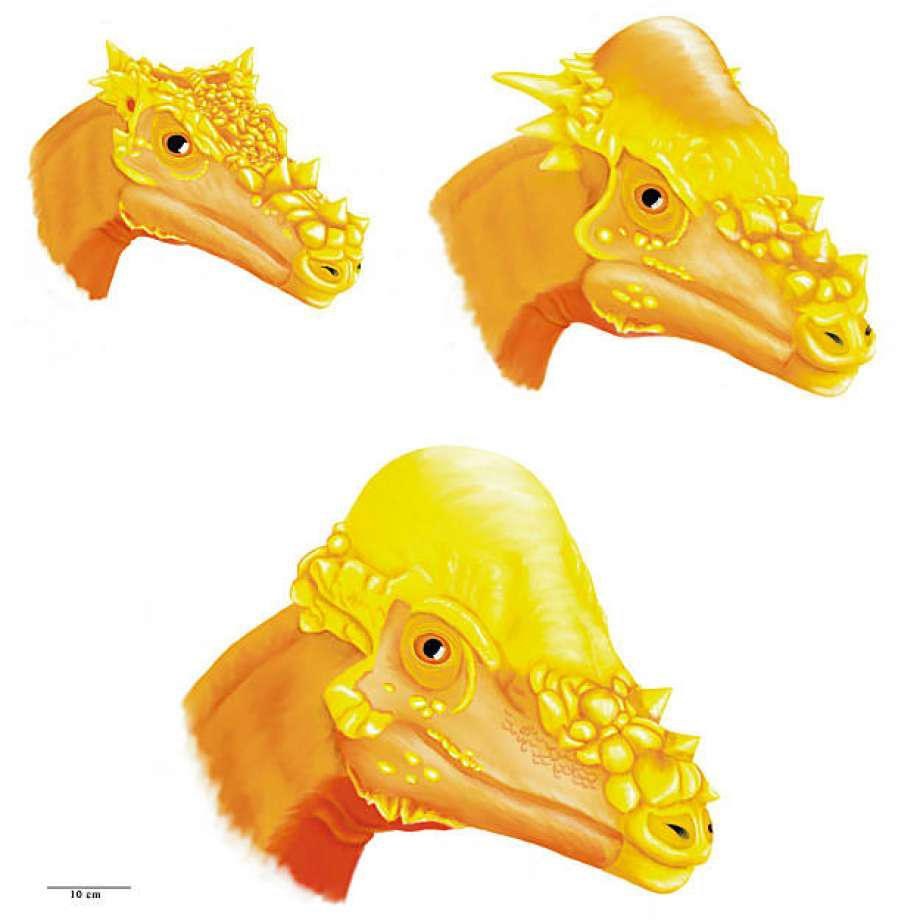

Итак, у нас есть три динозавра: двухметровый дракорекс с шипообразными наростами на голове; чуть более крупный стигимолох с плотным костяным наростом, вокруг которого торчит много шипов; и четырёхметровый пахицефалозавр с большой костяной шишкой на черепе. На картинке ниже можете рассмотреть их подробнее.

Дракорекс (вверху слева), стигимолох (вверху справа) и пахицефалозавр (внизу)

В 2009 году было опубликовано интересное исследование, в котором предположили, что палеонтологов запутали непохожие друг на друга украшения на голове. По мнению помощника директора Калифорнийского университета Марка Гудвина, специалисты не брали в расчёт различия в морфологии динозавров на разных стадиях взросления, из-за чего количество видов динозавров в позднем меловом периоде оказалось сильно завышенным. Палеонтологи из разных университетов занялись доскональным изучением структуры черепов трёх вышеуказанных динозавров и сравнили их. Оказалось, что это один и тот же динозавр на разных стадиях взросление: ювенил (детёныш) дракорекс, половозрелый подросток стигимолох и взрослая особь пахицефалозавр.

Череп Dracorex

Как же пришли к такому выводу? Всё дело в структуре черепа около наростов! Дракорекс, судя по немногочисленным остаткам, был не половозрелой особью, а детенышем какого-то другого животного. Этот динозавр во взрослом возрасте должен был иметь некий большой нарост на голове. На такую роль хорошо подошел пахицефалозавр со своим куполообразным лбом. Что же тогда со стигимолохом? У него уже имелся «купол» на голове и ярко выраженные шипы. С помощью компьютерной томографии палеонтологи досконально изучили его череп и выяснили, что кости черепа срослись у стигимолоха не окончательно, а характер тканей наростов говорил, что их рост еще не закончен. Напрашивался вывод, что это подросток, вероятно, пахицефалозавра.

Череп Stygimoloch

Трицератопс и торозавр

А что там у рогатых динозавров? Так ли всё однозначно? В конце мелового периода существало два вида крупных рогатых динозавров: трицератопс и торозавр. Это были огромные десятитонные монстры с длинными рогами и роскошными воротниками. Правда, как-то уж очень они были похожи между собой.

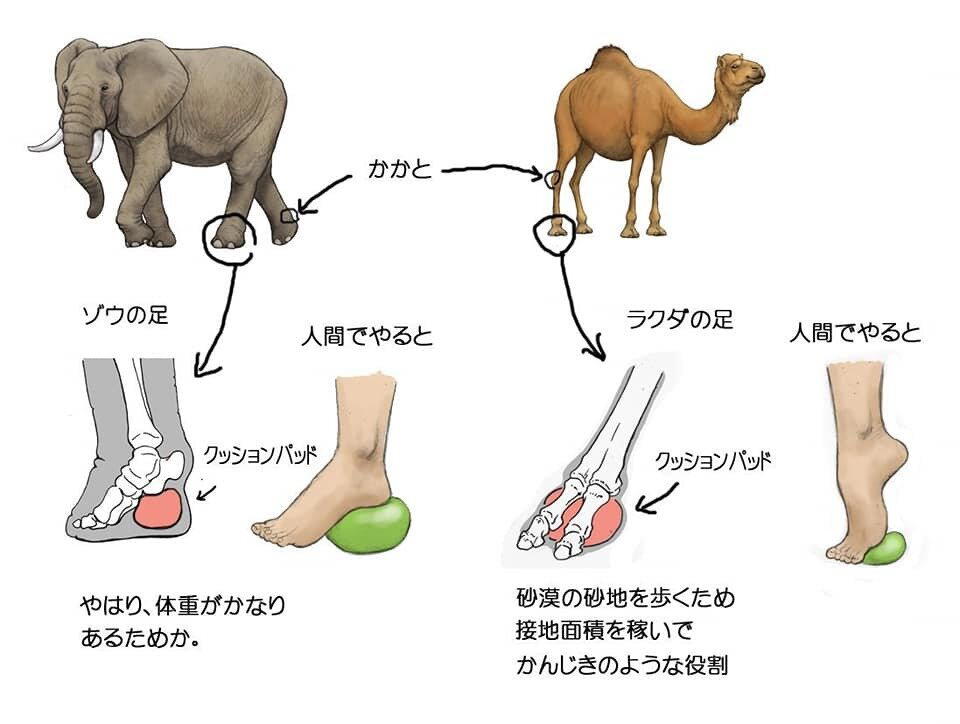

Черепа трицератопса (вверху) и торозавра (внизу)

В 2010 году было опубликовано исследование, в котором раскрывалась простая мысль, что торозавр — это просто старая особь трицератопса. Рога «износились», а костном воротнике появились «окна». Но исследователи из Йельского университета оказались не совсем согласны с такими выводами и в 2012 году выпустили статью на Plos One. В ней говорится, что для объединения торозавра и трицератопса в один вид, как две разных стадии взросления, должны соблюдаться три условия:

- Виды должны жить в одном месте в одно время;

- Образцы торозавра должны иметь черты более взрослой особи, чем образцы трицератопса;

- Должно быть промежуточное звено, совмещающие в себе морфологические особенности двух видов;

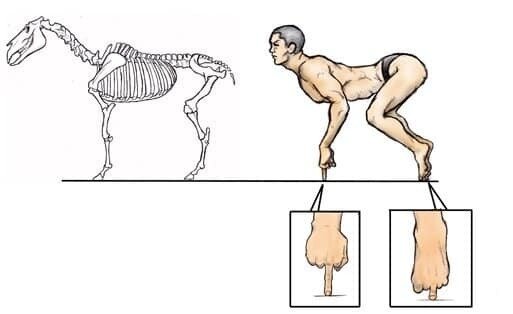

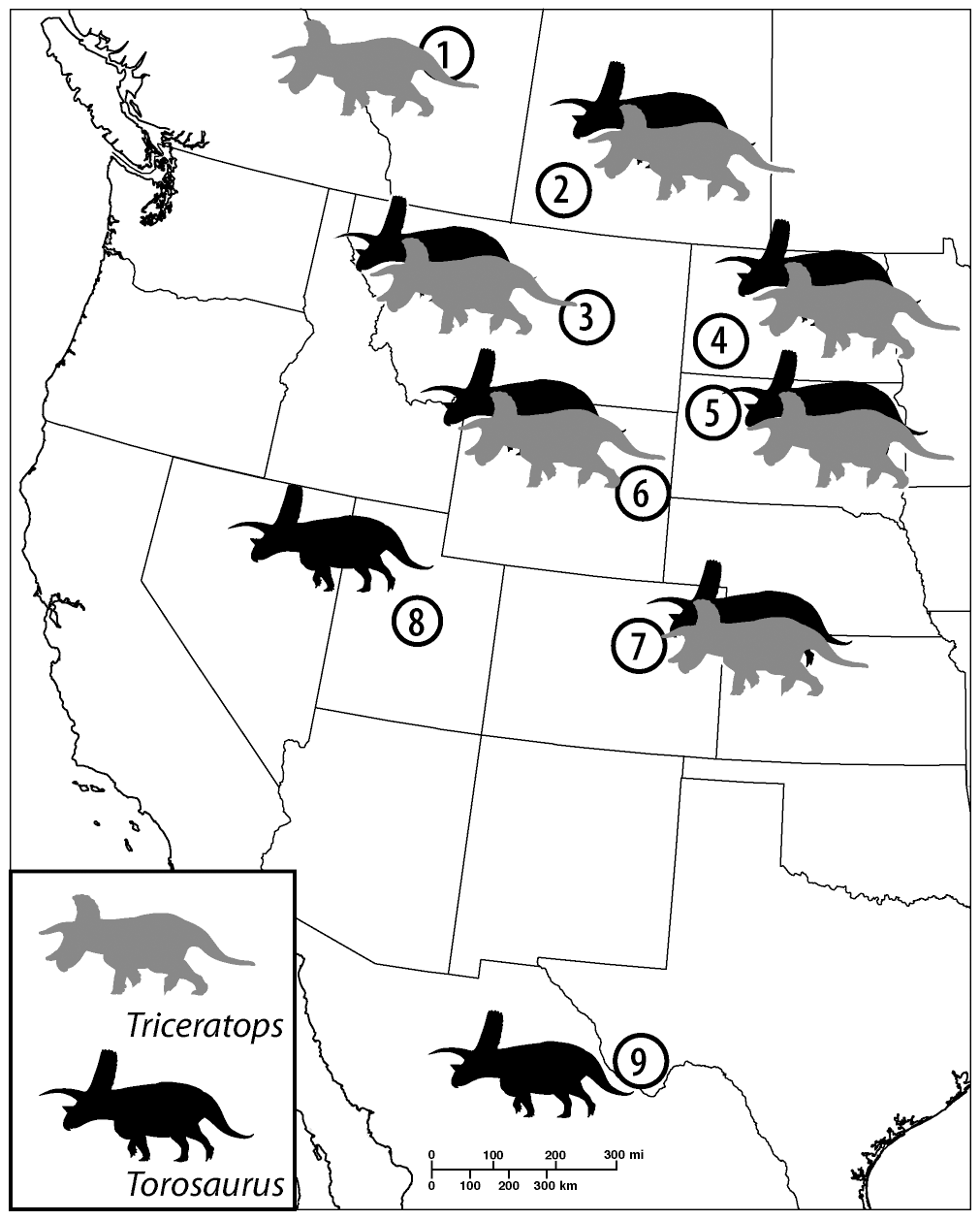

Ареал трицератопса (серый) и торозавра (чёрный)

В результате исследования учёных Йельского университета было выявлено, что остатки, и торозавров, и трицератопсов имеют разные возраста: есть как молодые торозавры, так и старые трицератопсы. А структура рогов трицератопсов вовсе не похожа на структуру рогов торозавров. В отличие от пахицефалозавров с его молодыми версиями, торозавр и трицератопс — разные виды. Джон Сканнелла, автор исследований 2010 года, где торозавра и трицератопса объединили в один вид, с результатами статьи не согласился. Он обратил внимание исследователей Йельского университета на свою статью 2011 года, как пример переходной морфологии.

Современные аллигаторы

Оказывается, что всё ещё сложнее. Пытаясь дать возрастные оценки найденным остаткам нептичьих динозавров, палеонтологи часто опираются на швы на черепах. Чем старше животное, тем уже места срастания костей черепа, вплоть до полного их стирания. Это вполне логичная и типичная картина для архозавров. Так, например, происходит у современных эму — у взрослой особи практически нет швов на черепе.

Череп эму

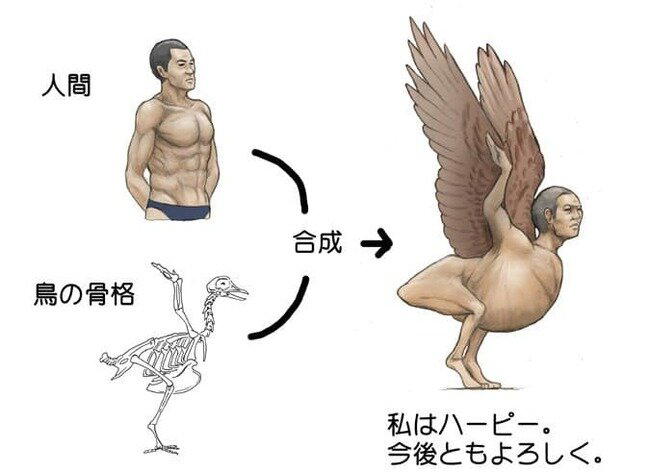

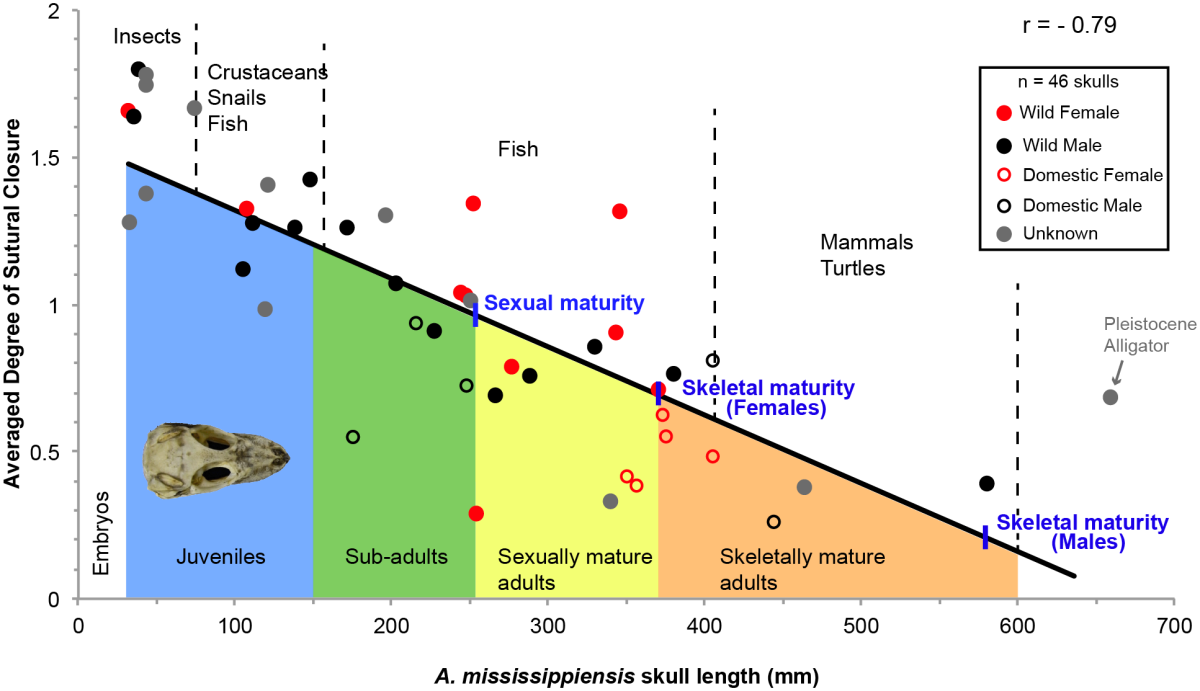

Но в 2016 году на Plos One появилась статья, предостерегающая учёных от поспешных выводов. Оказывается, не все архозавры имеют «гладкий» череп к старости. Примером выступили миссисипские аллигаторы. Картина у этой крупной рептилии ровно противоположна эму — чем взрослее особь, тем шире некоторые швы у неё на черепе. А два шва срастаются ещё на эмбриональной стадии. Современные архозавры поставили под вопрос палеонтологические методы оценки возрастов.

Линейная зависимость между взрослением аллигатора и шовным закрытием

Споры о возрасте динозавров, один ли это вид разного возраста или несколько видов, вряд ли когда-нибудь угаснут. Без генетического материала нам очень сложно судить о родстве разных динозавров, которые похожи друг на друга. Однако наука не стоит на месте и мы всё больше и больше находим остатков этих прекрасных созданий. Возможно, когда-нибудь мы «откопаем» все истины.

Источник: Paleonews.live

Автор: MartinDont