Не ошибается тот, кто ни чего не делает

Рад, что Вомбат возродился из цифрового "пепла". Надеюсь, что полученный опыт позволит админу и остальной команде не допустить подобного вновь.

Рад, что Вомбат возродился из цифрового "пепла". Надеюсь, что полученный опыт позволит админу и остальной команде не допустить подобного вновь.

На тему тайны переписки есть шутка про школьника, который не прочел письмо Онегина к Татьяне, поскольку это нарушение статьи 138 УК. Однако ранее везде действовал противоположный негласный закон — вскрывать и просматривать любую корреспонденцию. Для этого в XVII веке во Франции, а следом и во всей Европе были созданы специальные подразделения со зловещим названием «черные кабинеты» (cabinet noir). Попутно их деятельность подстегнула бурное развитие и выход криптографии на государственный уровень.

Мы побеседовали с Анастасией Ашаевой, кандидатом исторических наук и старшим научным сотрудником московского Музея криптографии. Она рассказала о начале эпохи «черных кабинетов» и том, что это были за структуры, какой вклад они внесли в государственные дела, дипломатию и вообще жизнь людей. Зашла речь и о шифрах того времени, а также интересных случаях, когда работа cabinet noir повлияла на ход истории.

Старт эпохи «черных кабинетов» связан с именем кардинала Армана Жан дю Плесси Ришелье — того самого политического тяжеловеса в сутане и одного из героев «Трех мушкетеров». Он стал духовным отцом не только всех французских интриганов католиков, но и почты в современном понимании — регламентированной и подконтрольной государству. Заодно Ришелье благословил повальное отслеживание корреспонденции и, как следствие, шифрование и дешифрование всего и вся.

Справедливости ради отметим, что непосредственно в криптографии Франция не была лидером. Если говорить про Европу, то настоящий криптографический прорыв начался в Италии еще во времена позднего Ренессанса. Достаточно вспомнить знаменитый Миланский шифр XV века, созданную тогда же венецианскую тайнописную организацию и т. д. В 1461 году по просьбе папы римского итальянский ученый и писатель Леон Альберти разработал свой «дисковый» шифр, который надолго обеспечил надежную защиту переписки.

Отметились на данном поприще и выходцы из германских земель, например, монах Иоганн Тритемий со своим трудом «Полиграфия». Кстати, его не без оснований называют одним из отцов-основателей криптографии.

Было чем похвастаться и Франции. Именно там еще в XVI веке появился труд бывшего французского дипломата при ватиканском дворе Блеза де Виженера, описавшего полиалфавитный шифр с использованием ключевого слова. Три века его никак не могли взломать.

Тем не менее главным преимуществом страны королевских лилий стали не криптографические разработки. Именно во Франции почта уже к началу XVII века встала на «государственные рельсы»: были налажены тракты, организованы почтамты, а система частных гонцов и курьеров уходила в прошлое. Французы первыми запустили конную доставку корреспонденции под руководством почтмейстеров, предоставлявших своих лошадей курьерам. Как итог, уже в начале XVIII столетия письма из Парижа доставлялись в Лион всего за 56 часов — по тем временам почти со скоростью света. Сосредоточив в своих руках почтовые отправления, власти не только ускорили связь, но и организовали тотальный перехват, тайный просмотр и при необходимости дешифрование корреспонденции.

Владеешь информацией — владеешь миром. Ну или хотя бы побеждаешь своих врагов. Например, в 1626 году при осаде важного пункта гугенотской обороны — Реальмона — в ходе очередной религиозной войны все решили вовсе не пушки с ядрами.

В военном плане обе стороны были истощены. Главнокомандующий армией Людовика XIII, принц Конде, в течение нескольких месяцев безуспешно пытался овладеть городом и уже собрался снять осаду. Но судьба подкинула ему счастливый билет. Точнее говоря, зашифрованное письмо, которое нашли у перехваченного курьера гугенотов.

Даже для самых заслуженных военачальников послание оказалось таким же крепким орешком, как бастионы Реальмона. Тут осаждающим снова улыбнулась удача. Один из войсковых писарей по имени Антуан Россиньоль вызвался расшифровать письмо.

Сперва принц Конде отнесся к предложению скептически: что сумеет какая-то мелкая сошка там, где сдались мудрые генералы? Может, этому нахальному юнцу и командование войсками передать? Но терять было нечего, и Россиньолю все же дали зеленый свет. Молодой писарь, который по совместительству оказался талантливым математиком, не подкачал. Всего за несколько часов он раскрыл содержание послания. В нем запертые в Реальмоне гугеноты умоляли союзников в Монтобане срочно прислать им порох, который практически иссяк в городе. Также обороняющиеся жаловались на сложности с доставкой боеприпасов сквозь линии осады.

Принц Конде поступил эффектно: снова запечатал это письмо последней надежды и послал обратно в Реальмон. Как результат, в тот же вечер непокорный город капитулировал.

Спустя всего пару лет, во время осады Ла-Рошели 1628 года, Россиньоль во второй раз дешифровал военные донесения гугенотов и тем самым помог королевским войскам одержать очередную победу. Тогда же его рекомендовали на государственную службу.

Изначально Россиньоля пригласили как придворного шифровальщика, но очень скоро его назначили начальником «Счетной части» (фр. Cour des comptes) — целого дешифровального отделения и, по сути, главного «черного кабинета» в государстве. Так он стал первым профессиональным криптоаналитиком Франции, а заодно и целого мира.

Впрочем, это было лишь частью масштабной почтовой реформы Ришелье, которую сам кардинал остроумно назвал «размягчением сургуча» (le ramllissment de la cire). Вскоре свои cabinet noir начали открываться в почтовых отделениях по всей стране. Чтобы корреспонденция гарантировано попадала в них, Ришелье строжайше запретил пересылку писем частным способом. Нанял своего гонца, отправил почтового голубя или ворона, применил телепатию — рискуешь нарваться на штрафные санкции или что пострашнее. Вдруг отправитель шпион или заговорщик, вот и скрывает свою переписку от властей?

В итоге к концу XVII века отслеживание корреспонденции во Франции достигло небывалых масштабов. Среди государственных служащих и мелких чиновников даже родилась шутка, будто для подачи жалобы или пожелания лично королю нужно написать и отправить письмо почтой. Послание непременно вскроют и прочтут, а монарху доложат о его содержании. Не исключено, что в этой шутке имелась и доля правды.

Во всяком случае, с точки зрения государства такая практика оказалась крайне полезной, и уже во время правления Людовика XV (1715 — 1774) филиалы французского «черного кабинета» появились в Испании, Нидерландах и Северной Италии.

В который раз Франция выступила законодательницей международной моды. Как когда-то знаменитый французский капот (не тот, что у автомобиля, а популярная в XVI веке дамская шапочка), к XVIII столетию «черные кабинеты» распространились буквально по всей Европе.

Правда, в каждой стране эти структуры кроили по немного разным лекалам. Если упомянутый женский головной убор никто не пытался прятать от посторонних глаз, то устройство своих cabinet noir власти перед зарубежными партнерами не афишировали. Имелось везде и много схожего, ведь характер деятельности диктовал свои условия. Какими же были «черные кабинеты» в общих чертах?

Для начала проясним, откуда взялся сам термин. Во-первых, черные (noir) — поскольку подобная деятельность являлась секретной и даже формально незаконной. По факту и глава «Счетной части», и любой рядовой работник таких подразделений служили государству, но открыто об этом не говорили.

Во-вторых, трудились «Россиньоль и команда» в довольно темных помещениях, буквально без окон и дверей. Если серьезно, то последние были, но тщательно маскировались: все-таки просачиваться сквозь стены не умел даже всесильный Ришелье. Сами же кабинеты скрывались в угловых комнатах почтовых отделений и никак не отмечались на планах зданий. Беднягам наверняка приходилось вставать ни свет ни заря, а в моменты кранчей — вовсе ночевать на работе, чтобы не привлекать к себе и своей деятельности лишнее внимание.

Итак, наш «теневой госслужащий» с утра пораньше незаметно проник в свои почтовые «застенки» и принялся за работу. Чем же именно занимался он и его коллеги и сколько всего сотрудников трудилось в каждом cabinet noir?

Некоторые ошибочно ассоциируют «черные кабинеты» лишь с криптографией. В действительности за исключением Россиньоля и, возможно, пары-тройки других мастеров на все руки наши герои не разрабатывали и не совершенствовали шифры. Главным образом они вскрывали, читали, при необходимости копировали, а потом повторно запечатывали письма, будто так все и было. Одним словом, занимались перлюстрацией (от латинского слова «perlustro» — обозрение).

Хотя имелись в большинстве cabinet noir и свои взломщики шифров, многие из которых сочетали в себе дешифровальщиков и криптографов. Квалифицированных кадров не хватало, вот и приходилось кому-то осваивать смежные компетенции. Тем более к началу XVIII века в одном «черном кабинете» работало в среднем всего по 4 сотрудника. Лишь в отдельных случаях число таких служащих могло достигать 20 с небольшим.

Исторические источники не позволяют с точностью воссоздать их рабочий распорядок, но кое-что все же известно. До наших дней дошло краткое расписание обработки поступившей корреспонденции, правда, не французского, а венского «черного кабинета».

7:00. В подразделение привозят мешки с корреспонденцией, которую утром должны доставить в иностранные посольства. Перлюстраторы спешно берутся за работу: вскрывают конверты, растапливают печати и т. д.

9:30. Письма возвращаются на почту после копирования.

10:00. В «черный кабинет» прибывает новая почта — на этот раз транзитная. Она обрабатывается точно таким же образом, но уже с куда меньшей поспешностью.

14:00. Корреспонденция возвращается на почтовую станцию.

11:00. В cabinet noir доставляют сообщения, перехваченные полицией.

16:00. Курьеры привозят письма, отправленные иностранными дипломатами. Эти послания должны снова влиться в поток отправляемой из Вены почтовой корреспонденции к 18:30.

С обязанностями и расписанием, насколько это возможно, разобрались, а что насчет административной стороны вопроса? Формально служащие «черных кабинетов» подчинялись напрямую монарху, хотя фактически теневое управление на самом высшем уровне осуществлял Его Высокопреосвященство. Свое жалованье государственные перлюстраторы и взломщики шифров получали, вероятно, из средств Министерства иностранных дел.

Притом наиболее отлаженные административный аппарат и филиальная сеть cabinet noir сложились, опять же, не во Франции, а в Австрии. Подобные структуры действовали во всех важнейших точках почтовой сети во Франкфурте, Регенсбурге, Аугсбурге, Нюрнберге и Айзенахе. Везде перлюстраторы вскрывали подозрительные письма, копировали их содержание, снова тщательно запечатывали и отправляли копии в Вену.

В Штальбурге, отдельном крыле венской императорской резиденции Хофбург, уже в 1711 году учредили «Тайную кабинетную канцелярию». Набиравшиеся туда новички присягали самому императору хранить гостайну и приступали к испытательному сроку, зачастую еще не имея никаких специализированных навыков. За это время они осваивали вскрытие писем и воссоздание печатей, приобретали самые базовые знания по расшифровке посланий. Если претендент не разочаровывал начальство, то получал «супер-приз»: постоянную должность в «Тайной кабинетной канцелярии». Неофиты приносили еще одну присягу императору, после чего их посвящали уже в настоящее искусство: учили копировать рукописи, «колдовать» с секретными чернилами и специальными химикатами.

Во многом благодаря четкой системе управления ко второй половине XVIII века венский «черный кабинет» стал наиболее прогрессивным. Именно в нем совершенствовались имеющиеся и изобретались новые инструменты криптографов, а объем перлюстрированной корреспонденции превышал 90% от всех пересылаемых писем. Действовало здесь и самое сильное дешифровальное отделение. По свидетельствам одного из руководителей «черного кабинета», за год они разгадали более 18 абсолютно новых шифров.

Столь внушительных успехов в перлюстрации и дешифровании наши герои достигали не голыми руками. Инструментарий и общая обстановка «черных кабинетов» описаны в одной французской исторической энциклопедии XIX столетия. Насколько нарисованная там картина реалистична, сказать сложно, но других сведений практически нет.

Начинку каждой такой «черной-черной комнаты» составляло множество стеллажей и ящиков, приземистых столиков и переносных пюпитров. В шкатулках и футлярах перлюстраторы хранили цветные чернила и перья, подушечки для черных и красных оттисков. Были у них под рукой и изготовленные из специальной мастики или хлебной мякины, а также пропитанные связующей жидкостью заготовки для штемпелей. С их помощью удавалось зафиксировать и сохранить нужную форму печати.

Хранились здесь и стопки облаток всевозможных цветов и размеров, лак, наборы печатей различных форм. В особых ящичках складировали острые ножи, длинные лезвия и тончайшие стальные пластинки. Отдельно лежали конверты и почтовая бумага любого вида, цвета и формата на случай, если вдруг что-то порвется. Имелись разнообразные чернила и подушечки с почтовыми штемпелями и съемными цифрами.

Было в каждом cabinet noire и что-то от химической лаборатории. Например, перлюстраторы использовали небольшие горелки под тонкими решетками, чтобы размягчать печати и расплавлять лак. А с помощью компактных реторт и спиртовок паром увлажняли резиновые крепления или облатки. Как только они достаточно отсыревали, оставалось легонько поддеть тонкой стальной палочкой — и «Сим-сим, откройся!».

Описанный «арсенал» и специфические навыки позволяли работникам «черных кабинетов» вскрывать, а затем снова запечатывать любую корреспонденцию. Утаить от них наличие шифра в письме было практически невозможно. Все же отправители и адресаты посланий не сдавались и пытались оградить свои тайны от посторонних глаз, в частности, стеганографировали. Есть версия, будто сам кардинал Ришелье, отлично знавший изнутри всю эту «кухню», использовал решетку Кардано. При данном способе стеганографирования на обычный текст накладывается трафарет и вырезаются отверстия у тех букв, которые потом составляют секретное послание.

Защищали переписку и «почтовыми замками» («ловушками»). То есть письма складывали таким образом, что, если конверт вскрывался, это сразу же бросалось в глаза. Были в ходу и прославленные в шпионских фильмах и романах невидимые чернила.

Особенно искушенные конспираторы прибегали к методу замены «слов на слова», когда создавались специальные словари. Важную информацию маскировали безобидными рассказами о погоде, путешествиях, котиках и других животных. Скажем, «болезнь» заменялась на «прогулку». Получалось что-то вроде «Он снова гулял, много и долго». Полагалось, что подобное письмо не вызовет подозрений, а его истинный смысл поймут лишь обладатели заветного словаря.

Каким бы всевидящим ни было око государственных перлюстраторов, шифровать послания во Франции и других странах меньше не стали. Что же представляли собой наиболее распространенные шифры, с которыми работали в «черных кабинетах»?

Вплоть до самого начала XX века шифровальщики использовали преимущественно так называемые номенклаторы. Если среди наших читателей есть знатоки истории Древнего Рима, то вы не «ослышались»: аналогично обозначается категория римских рабов. Но здесь имеются в виду коды замены букв на цифры.

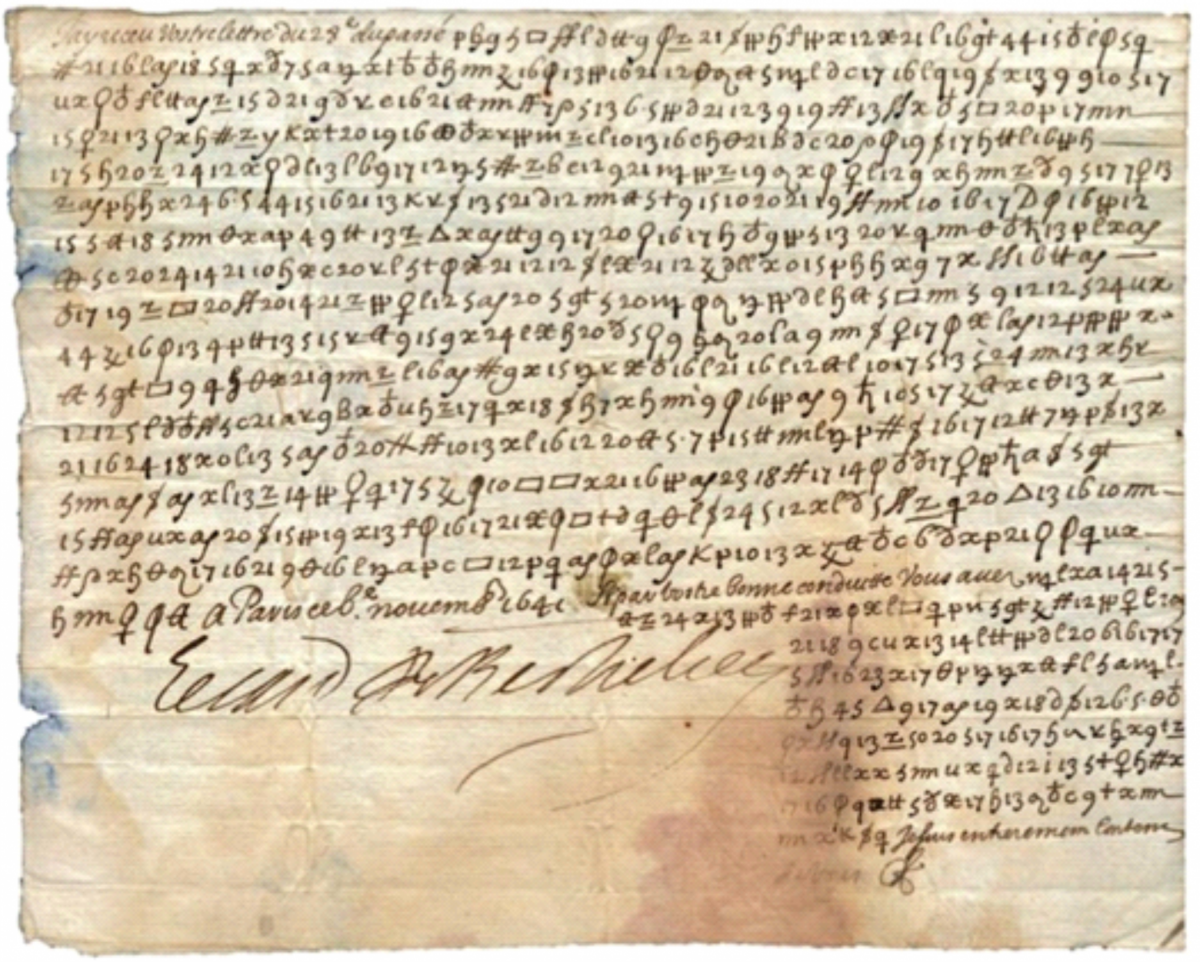

Яркий пример номенклатора — знаменитый Великий шифр Россиньоля, название которого говорит само за себя. В нем каждой литере, слогам, отдельным словам соответствовали цифры. Иногда их было несколько для используемых букв, а некоторые являлись «пустышками», то есть не заменяли какой-либо символ. Всего номенклатор насчитывал 587 цифр. Больше половины из них замещали диграфы.

Технически же каждый подобный шифр состоял из двух таблиц. Одна из них — шифровальная, где буквы располагались в алфавитном порядке. Другая — дешифровальная (дешифратор). В ней по очереди шли цифры (коды) для обозначения той или иной литеры или слова.

В процессе развития номенклаторы постоянно увеличивались, в них появлялись новые закодированные слова, словосочетания, географические названия. Были и коды-пустышки, которые добавлялись «для мяса» и не значили ничего. Они просто-напросто увеличивали объем зашифрованного текста и дополнительно затрудняли взлом. Для работы со всем этим составлялись словари («супплементы»), содержавшие имена, названия и часто употребляемые фразы со своими кодами замены.

Позднее шифровальщики додумались включать в номенклаторы дополнительные коды (двух-, трех-, четырехзначные). Допустим, буква «А» — наиболее расхожая, тогда ей присваивается 4 кодовых значения. Чем чаще она употребляется, тем более разнообразными кодами заменяется в одном слове.

Если взглянуть уже на российский опыт, то здесь номенклаторы получили названия «алфавитных» и «неалфавитных» шифров. В первых и буквы, и коды шли по порядку (например, а — 2, б — 3, в — 4 и т. д.). В то время как в неалфавитных какая-либо упорядоченная последовательность замены отсутствовала.

Наряду с номенклаторами в XVII - XIX веках в дипломатической переписке широко применялся и тот самый шифр Виженера. В нем использовалась специальная таблица (tabula recta), которая содержала повторенный 26 раз латинский алфавит. Каждая последующая строка сдвигалась на одну букву (например, первая строка начиналась на «а», вторая на «b» и т. д.). Замена определялась ключевым словом. Оно записывалось под сообщением так, чтобы каждая его буква стояла строго под соответствующей литерой шифровки. Такое слово должно было повторяться до конца зашифрованного текста без пробелов. Для примера зашифруем «тайна» с ключевым «кот».

ТАЙНА

КОТКО

В таблице в строке сверху находим «Т», а в столбце (вертикальном) «К». На их пересечении в tabula recta и будет первая буква зашифрованного слова. И так далее — вплоть до полной расшифровки.

Криптостойкость шифров была довольно высокой в силу случайности и большой вариативности кодов (использования двух-, трех-, четырехзначных цифр для замены одной буквы или диграфа). Хотя все существенно различалась в зависимости от вида передаваемой информации и внешних условий. Согласно разработанной еще Россиньолем доктрине для военного времени хватало и того, чтобы сообщение с приказом армейскому подразделению не расшифровали до момента исполнения получателем. В дипломатической почте уже требовались более серьезные подходы, обеспечивающие надежную защиту посланий на целые десятилетия.

Достаточно сказать, что взломать «Великий шифр» Россиньоля удалось лишь спустя два века после его появления. Некоторые защищенные им послания так и остались «неприступной крепостью» для криптографов. В первую очередь на ум приходит письмо Людовика XIV, где зашифровано имя легендарного человека в железной маске.

С легкого пера Александра Дюма многие убеждены, будто таинственный узник — не кто иной, как брат «Короля-Солнца». Есть и целый ряд других версий, каждая из которых так и остается недоказанной.

Уже в XIX столетии вышеупомянутое королевское послание лишь частично расшифровал французский криптоаналитик Этьен Базери. Из текста он узнал, что некий генерал Вивьен де Булонд потерпел позорное поражение в одном из сражений Девятилетней войны, из-за чего был опозорен и отстранен от командования. Отсюда Базери сделал вывод: вот он — наш «мистер X». По предположению криптоаналитика, коды 330 и 309 из письма означают маску и точку соответственно. Да только ни один из вариантов шифра тех времен не включал слово masque — оно не было настолько популярным, чтобы добавлять его в словарь.

Вообще же взломать на совесть зашифрованные при помощи номенклатора послания получалось, лишь перехватив дешифратор или проанализировав большое количество схожих текстов. Именно так все тот же Этьен Базери и разгадал «Великий шифр» Россиньоля. В 1893 после целых трех лет кропотливой работы он сумел представить почти точное соответствие числовых кодов буквам. Каждое число скрывало слог французского языка, а не одну литеру, как в традиционных кодах. Базери полагал, что определенная повторяющаяся последовательность чисел (124-22-125-46-345) означает неких «врагов». Что именно имеется в виду, так и остается загадкой. Вероятно, это политические враги французской короны во времена Россиньоля.

Еще одна важная особенность такого шифра — введение избыточных элементов с целью направить криптоаналитика по ложному следу. Допустим, можно встретить код «игнорировать предыдущий слог». Целых 131 из 711 кодовых номеров маскировали одну лишь букву «е», которая чаще других применяется во французском языке.

Сколько бы ни пытались власти разных стран спрятать от посторонних глаз деятельность cabinet noir, она в итоге и вывела криптографию на свет. Такая «наука» вошла в жизнь даже «простых смертных»: купцов, членов семей чиновников, мелких дворян. Все прекрасно осознавали, что их переписку читают. Хочешь сохранить секреты — придется в прямом смысле слова шифроваться.

Совершенствование шифров и повальная перлюстрация уже в XVIII веке повысили общественный спрос на математиков, лингвистов и просто энтузиастов, способных защитить тайну личной переписки. В пику им в «черных кабинетах» оперативно организовывались дешифровальные отделы, готовились соответствующие специалисты. В итоге на старте XIХ столетия криптографическая сфера достигла небывалых высот. Развивались семимильными шагами и технические подходы к защите информации. Все эти достижения прямым образом влияли на эволюцию почтовых служб, межличностные коммуникации, науку, технику, дипломатию и, если взять шире, исторический процесс.

И роль таких подразделений вовсе не ограничивалась тем, что никто не должен был скрыться от «Большого брата». Как мы показали выше, работа cabinet noir и их специалистов помогала полководцам выигрывать военные кампании (порой без единого выстрела), а монархам, дипломатам и чиновникам — хранить гостайны. С помощью перлюстраторов и взломщиков шифров власти не только вычисляли изменников и вольнодумцев, но порой и оправдывали невиновных.

Возьмем для примера нашумевшее дело Дрейфуса 1894 года. Если очень кратко, то капитана Альфреда Дрейфуса обвиняли в намерении продать германскому атташе в Париже или итальянским представителям засекреченные документы французского военного ведомства. Главным доказательством служила анонимная записка, якобы написанная обвиняемым. Военный суд приговорил капитана к пожизненному заключению на Чертовом острове во французской Гвиане за государственную измену.

Уже после этого осведомленный по делу итальянский атташе направлял в Италию зашифрованные телеграммы, где говорилось о невиновности Дрейфуса. Послания были перехвачены и дешифрованы в одном из «черных кабинетов», что в итоге помогло оправдать капитана. Его вернули на военную службу и впоследствии даже наградили орденом Почетного легиона.

Взято из телеги Интересный Али

Учёные из Университета Орегон рассказали, как сделать кофе ещё вкуснее. Оказывается, статическое электричество, которое возникает при измельчении кофейных зерен в кофемолке, может негативно сказаться на вкусе напитка. Этот процесс похож на трение частиц пыли, которое приводит к образованию молнии в вулканических шлейфах.

Чтобы уменьшить статическое электричество, можно предварительно увлажнить зерна водой перед помолом. Также полезно использовать зерна светлой обжарки, которые естественным образом сохраняют больше влаги.

Есть тут у меня кофеманы? Отпишите, если кто-то попробует!

1. Зелье здоровья с мякотью - зелье исцеления, которое требует спасброска Телосложения со Сл 12, чтобы не подавиться мякотью в жидкости. При успехе куб исцеления (1д8) удваивается.

2. Пояс среднего гнома - делает вас средним по силе среди всех дварфов в мире, включая детей, больных и стариков, что составляет 12.

3. Отброшенная броня - когда броня снята действием, она волшебным образом летит на 5d20 футов в случайном направлении.

4. Зачарованный свиток - свиток заклинаний, который которым уже немного попользовались. Урон заклинанием уменьшается на 1 за 1 уровень заклинания, и если продолжительность дольше, чем Мгновенная, то эта продолжительность уменьшена вдвое.

5. Рубин мести - рубин размером с ноготь, который активируется, когда носителю нанесён урон до 0 хитов, но при этом он не убит. Также рубин создает ауру тепла, которая наносит 1d10 огненного урона всем вокруг носителя (даже друзьям).

6. Луч света - металлический жезл, излучающий тонкий луч света, который не причиняет повреждений, но может служить для обнаружения невидимых, скрытых или иным образом спрятанных от взгляда предметов. Луч света очень узкий, требуется точность для использования.

7. Палочка магических снарядов (3 заряда) - этот жезл почти ничем не отличается от обычного, за исключением того, что 1 неиспользованный заряд всегда автоматически сбрасывается при коротком отдыхе.

8. Огненный язык - великий меч (тип на усмотрение Мастера). Когда произносится командное слово, меч загорается, но становится мягким и приобретает красновато-розовый оттенок, а также текстуру языка. Он покрыт языками пламени и может наносить урон, но на 2 урона огнем меньше при попадании, чем от обычного урона такого меча.

9. Флейта ветра - всякий раз, когда владелец играет на этой флейте, он должен совершить спасбросок Ловкости со Сл 13. В случае неудачи флейта издает громкий свистящий звук и улетает на 30 футов вверх, вырываясь из рук. При успехе проверки, флейта исполняет заклинание «Порыв ветра», но с уменьшенной площадью в 30 футов в длину и 5 футов в ширину, а длится заклятье только до начала вашего следующего хода и имеет DC 13 (для спаброска врага).

10. Злая броня - металлические доспехи, покрытые небольшими шипами. Когда по владельцу проходит рукопашная атака оружием, шипы бьют атакующего. Наносят они колющий урон 2d4, или 1/2 при успешном спасброске со Сл 10. Эта сила доступна 3 раза в день.

Обстипацией называют более тяжелый запор, с образованием плотных, затвердевших каловых масс. Как правило, при обстипации самостоятельная дефекация невозможна.

Честно говоря самой передачи Малышевой по этому поводу я не видел, но, как мне кажется, этот парень именно оттуда взял эту методу.

Субъективная выборка событий из мировой истории. В этот день…

В 1800 году на благотворительном концерте в венском «Бургтеатр» впервые исполняют Симфонию № 1 до мажор авторства Людвига ван Бетховена.

Было это в 1996-м году, когда я учился на 2-м курсе университета.

Был у нас один профильный предмет, который заучить было практически невозможно, нужно было именно понимать и понимать хорошо, а преподаватель очень не любил, если кто-то начинал "плавать", поэтому на пересдачу уходили больше половины студентов.

Был один очевидный способ - так как этот преподаватель сказал, что сразу после экзаменов он уезжает на какой-то симпозиум и пересдачи будет принимать доцент с его кафедры, то можно было просто не явиться на экзамен, чтобы парандель не схватить, а придти сразу на пересдачу к доценту.

Но был ньюанс - что за человек этот доцент никто не знал. Решили в общаге у старших курсов узнать что да как, оказалось что тот препод каждую зимнюю сессию на симпозиум сваливает и про доцента, его заменяющего, они в курсе. Сказали нам что доцент этот - мутный тип, всё делает по настроению, будет хорошее - все сдадут, будет плохое - всех завалит. Возник вопрос - как улучшить настроение доцента? Те-же старшекурсники подсказали что доцент очень любит хороший алкоголь.

Ну мы начали думать - сдать преподу было почти не вариант, даже наши задроты боялись его экзамена, решили скинуться на хороший дорогой коньяк. Но как его вручить? Решили просто поставить его на стол.

В общем собрались мы в аудитории для сдачи экзамена, поставили бутылку коньяка на стол и прикрыли его листом бумаги - обернули вокруг цилиндриком. Доцент задержался минут на 10, заходит в аудиторию, садится за свой стол, видит бумажный цилиндр, поднимает его, несколько секунд смотрит на содержимое и, сказав "понятно", быстрым шагом выходит из аудитории. Мы все на измене. Куда он пошёл? Ведь сейчас ректора или декана приведёт и кабзда нам всем - пойдём дворниками работать. В общем большинством голосов решили что нужно уничтожить улику - забрали коньяк из бумажного цилиндра и спрятали за светильником на потолке, приподняв туда самого хилого студента чтобы дотянулся. Сидим ждём, доцента всё нет. Ну, думаем, всё. Тут входит доцент, в руках у него пирожок из столовой и стакан, он извинился что так долго, сказал что очередь в столовой была, сел на своё место и поднял цилиндр - а там ничего. Вы бы видели выражение его лица - это искреннее удивление вперемешку с разочарованием. Он недолго помолчал, рассматривая нас, а потом сказал - "Так вы хотите сегодня сдать или нет?".

Мы мгновенно схватили хилого, подняли его к потолку, сняли оттуда спрятанный коньяк и отдали доценту. Экзамена так и не было - доцент откупорил коньяк, налил его в стакан, с удовольствием вдохнул аромат, пригубил и сказал что готов нам объяснять что именно нам непонятно в предмете, начал брать экзаменационные билеты со стола, читать самые каверзные вопросы и очень понятно доступным языком объяснять ответы, да так хорошо объяснял, что до сих пор в голове осталось. А в конце он спросил кто на какую оценку претендует, поскольку пятёрки всем поставить будет очень подозрительным, так что все выбрали себе оценку исходя из личной наглости, но пятёрки выбрали далеко не все, в основном четвёрки, даже несколько троек было.

Все зависит от состава почвы и ее влажности. В случае с обыкновенным сухим песком многим испытуемым удавалось, интенсивно двигая плечами, освободить сначала одну руку, а затем с ее помощью откопать остальное. В некоторых случаях на это уходило не более нескольких минут. Если рядом закапывали по горло нескольких человек, процесс освобождения проходил быстрее: двигаясь одновременно, закопанные помогали друг другу быстрее «разрыхлить» песок вокруг верхней части тел. Однако если пропитать песок водой, то самостоятельное освободиться уже практически невозможно. Вода заполняет пустоты, делает песок более тяжелым. То же самое касается и обычной плотной земли: если она не рыхлая, а утрамбованная, скорее всего, без посторонней помощи закопанный человек не освободится.

Ранее существовал такой вид казни.

Размер медведя 14 см. Подвижная голова на шплинтовом креплении, лапы на меднопроволочном каркасе. Камуфляжный бронежилет. Каска из композита, сверху камуфляжный чехол. Нашивки флаг РФ и Z.

У меня никогда не получалось заводить друзей или вообще устанавливать какие-либо отношения с людьми, я даже с большинством членов своей семьи не так близка, как с Джесси. Джесси - моя лучшая подруга, знаю ее всего полтора года, но она буквально мой мир. Она единственный человек, с которым я могу поговорить, единственный человек, который меня понимает.

Я никогда не ночевала ни у кого в чужом доме, и даже когда должна была остановиться в доме членов семьи, начинала волноваться, и им приходилось звонить моим родителям, чтобы забрать меня. В итоге родителям приходилось отменять все планы. Они, конечно, обижались - я была большой обузой из-за своей тревожности.

Джесси спросила, не хочу ли я переночевать у нее дома. Я никогда не была ни у нее дома, ни, раз уж на то пошло, у кого-либо еще. Признаться, я была в восторге, но переживала, что испорчу ночевку и дружбу, если начну волноваться, я знала, что, наверно, слишком много думаю, но это все равно пугало меня.

Джесси дала мне немного времени подумать, и я согласилась. Я рассказала об этом своим родителям, они были в шоке, но решили отпустить меня, потому что это был реальный шанс завести лучшего друга на всю жизнь.

Машина въехала на широкую подъездную дорожку, ведущую к большому дому. Он был огромен, размером с особняк. Наверное, самый большой дом, который я когда-либо видела. Мы с родителями подошли к входной двери, которая была примерно в два раза больше моего папы, а он был ростом 6 футов 7 дюймов. Дверного звонка не было, вместо него посередине двери располагался необычайно большой серебряный молоток. Я постучала. Джесси открыла дверь. Когда она увидела меня, ее лицо, казалось, просветлело, а улыбка стала шире. Она тут же нагнулась, чтобы обнять меня. Мать и отец Джесси тоже подошли к двери и встали позади нее, с успокаивающими улыбками на лицах.

Папа Джесси был высоким, как и мой, и выглядел как типичный папа. С ее матерью было то же самое, почти сюрреалистичное зрелище. Джесси провела меня по огромному дому, что само по себе заняло около часа. Затем мы отправились в ее спальню, которая была огромной и розовой. СЛИШКОМ розовой. Как будто каждый предмет был розовым.

Некоторое время мы провели в комнате Джесси, играя и поедая конфеты, пока не вошла ее мать и положила лист бумаги формата А4 на кровать. Ее походка была такой элегантной и грациозной, как у балерины.

Я сняла наушники и взяла лист бумаги. На нем было написано:

Правила ночевки!

Следуйте этим правилам, чтобы обеспечить себе безопасность и приятную ночевку!

Приятной ночевки, Тина :)

Это, должно быть, какая-то шутка, правила не могут быть настоящими, но внутренний голос подсказывал, что я должна им следовать. Я сложила листок бумаги и сунула его в правый карман. Затем снова села играть с Джесси.

Примерно через час папа Джесси открыл дверь. «Девочки, пора ложиться спать, немедленно».

Я вдруг очень встревожилась, потому что именно тогда пришлось начать следовать жутким правилам. Я сдерживала эмоции, поскольку не хотела терять такую подругу, как Джесси. Мы с Джесси легли в постель. Мы легли «валетом», так что моя голова оказалась у нижнего края ее кровати. «Спокойной ночи, Тина. Сладких снов», сказала она между зевками. Не знаю, насколько сладкими должны были быть сны после того, что я прочитала.

Как ни странно, я заснула довольно быстро. Сон был довольно глубоким, и мне не снились кошмары, как в большинство ночей. В какой-то момент я проснулась. У меня сжался желудок. Я повернулась и увидела Джесси, сидящую прямо в своей постели. Бодрствующую. Я не хотела верить, что эти правила верны, но инстинкт подсказывал просто бежать. Я бросилась в ванную и заперла за собой дверь. После нескольких минут учащенного сердцебиения в ванной комнате Джесси я решила отпереть дверь, все еще думая, что это, пожалуй, глупости.

Как раз перед тем, как моя рука коснулась замка, кто-то постучал в дверь. Я замерла. «Тина, помоги! У меня болит голова, и перед глазами все расплывается!» Я отчаянно хотела открыть дверь, но разум отговаривал меня от этого. Джесси продолжала звать на помощь. Я забилась в угол, содрогаясь при каждом вдохе. Она кричала несколько часов. Это было невыносимо, ее голос перестал быть похожим на человеческий, и становился все более искаженным с каждым криком.

К тому времени, когда она остановилась, я уже была в полудреме и не представляла, как долго продолжался ее крик.

Я проснулась, солнечный свет, льющийся снаружи щипал глаза. В ушах все еще пульсировало. Я медленно поднялась из угла ванной и открыла дверь. Джесси играла на своей PS5, все было абсолютно нормально. «Привет, Тина!», сказала она своим обычным веселым тоном. «Я думаю, твои мама и папа уже ждут тебя на улице в машине». Я не могла говорить, все тело болело. Я собрала вещи и начала спускаться вниз.

Родители Джесси ждали внизу лестницы, чтобы поприветствовать меня. «Твои родители ждут тебя снаружи, Тина», сказала ее мать с улыбкой. Как они так быстро добрались сюда? Было всего 8:45. Я могла видеть открытую дверь и машину родителей снаружи. Я почувствовала облегчение от понимания, что покидаю это место.

Отец Джесси проводил меня, и я запрыгнула в машину родителей. Я не могу выразить словами, какое облегчение испытала, снова увидев их улыбающиеся лица. Джесси и ее семья помахали вслед, когда я уезжала.

— Как прошла ночевка, милая? - спросил папа.

Я приготовилась ответить, когда получила уведомление на свой телефон. Это было сообщение от моей мамы. В нем говорилось:

«Привет, Тина! Пишу, чтобы спросить, во сколько ты хочешь, чтобы мы с папой забрали тебя от Джесси :)»

Я снова посмотрела на маму, которая была за рулем. Затем на папу, который зловеще улыбался мне. Черт, я забыла включить телевизор. У меня заболел живот.

— Что-то забыла? – спросил папа.

~

Телеграм-канал чтобы не пропустить новости проекта

Хотите больше переводов? Тогда вам сюда =)

Перевел Бронислав Тюлькевич специально для Midnight Penguin.

Использование материала в любых целях допускается только с выраженного согласия команды Midnight Penguin. Ссылка на источник и кредитсы обязательны.

Казалось бы, быть глистом сплошной кайф. Сидишь в тепле, а человек сам кормит и поит тебя всем необходимым. Но на самом деле паразитом приходится всегда быть начеку. Малейшая ошибка, и окружающая среда разорвёт тебя на части в мгновение ока.

Противоглистный иммунитет – самая малоизученная область человеческого иммунитета. На видео вы видите самый простой вариант: фагоциты обнаруживают червя по "запаху" – следу из чужеродных белков, которые не встречаются в крови в нормальных условиях.

Но есть и более сложные варианты: сооружение вокруг паразита изолирующей капсулы, выделения антител, безведных для хозяина, но крайне токсичных для вторженца. Ну и отдельные органы имеют свои методы для борьбы. Лёгкие и кишечник, например, выделяют увеличенное количество слизи, которая останавливает до 70% паразитических червей!

Особенно те, в которых ты вроде бы понимаешь, что спишь, но до конца в этом не уверен. Просто есть ощущение, что что-то не так. Как и на этих фото. Изображаемая природа вполне реалистична, нет выдуманных предметов, но что-то здесь не так... - Флориан Мюллер