Любой человек с образованием не ниже третьего класса, скорее всего, знает, что пауки - это арахниды, а не насекомые, и многие, возможно, слышали, что этот класс включает также скорпионов и клещей, но на этом, если, конечно, не брать во внимание энтузиастов, осведомленность среднего человека об арахнидах заканчивается. Многие даже не представляют себе всего многообразия восьминогих бронированных хищников, которые ползают и копошатся в темных щелях повсюду вокруг нас. Возможно, насекомые и превзошли их много миллионов лет назад, но это не мешает арахнидам наслаждаться вкусом их сочных внутренностей. Прежде всего, давайте вкратце поговорим о том, кто же такие арахниды:

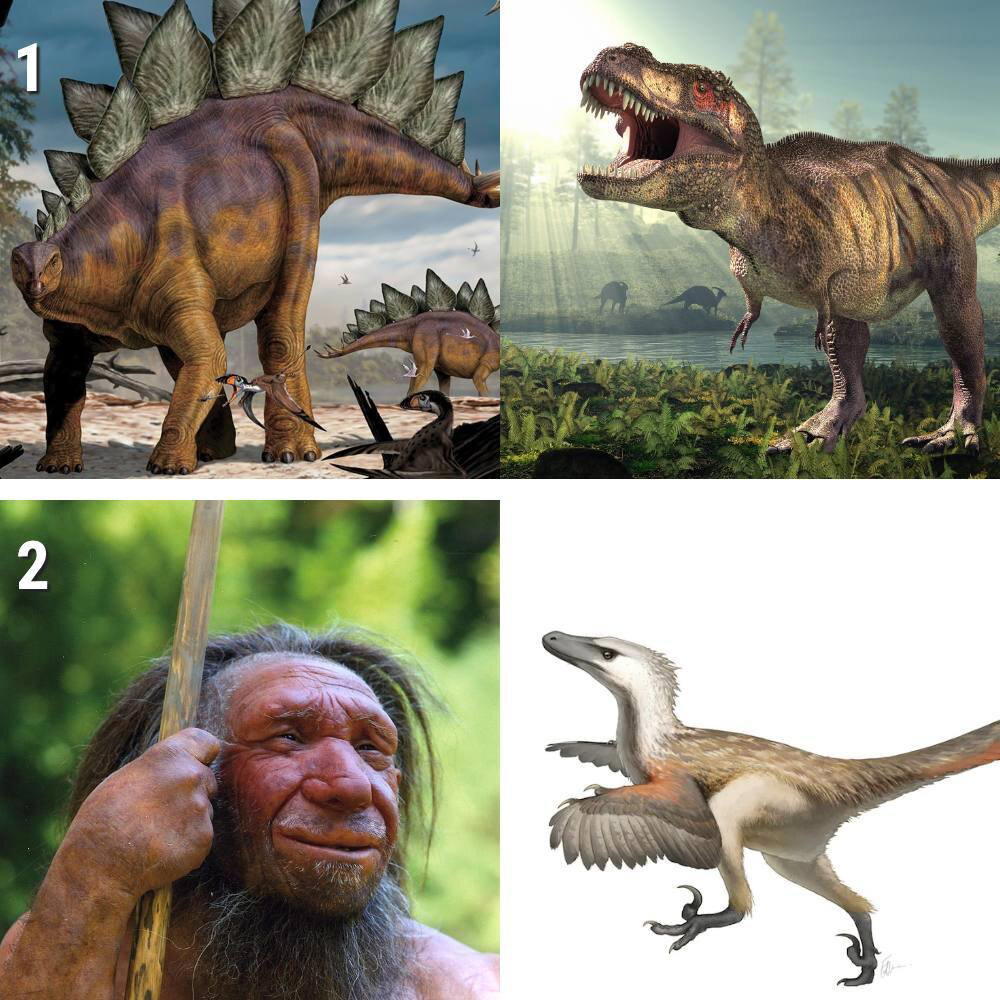

Это отличный пример классической анатомии арахнидов. В то время как тело насекомых состоят из головы, торакса с шестью лапками и брюшка, у пауков есть только сросшиеся головогрудь и брюшко, причем головогрудь опирается на восемь ног, а брюшко содержит репродуктивные органы и прядильницы, вырабатывающие шелк. Пауки составляют отряд Araneae, класс Арахниды.

Крошечное ротовое отверстие паука скрывается за парой крупных хелицер - придатков, заканчивающихся острыми ядовитыми клыками. По обе стороны от рта расположены педипальпы - структуры, похожие на лапки, которые они используют в качестве "рук" для манипулирования пищей или даже для переноски яиц. У пауков клыки впрыскивают как яд, так и пищеварительные ферменты, разжижая внутренности добытых насекомых для последующего легкого поедания. Несмотря на распространенное мнение, сами клыки не "всасывают" пищу.

У скорпиона (отряд Scorpiones, разумеется) хелицеры не несут ядовитых клыков, а заканчиваются пинцетоподобными структурами и функционируют как жевательные челюсти. Педипальпы сильно увеличены и образуют знаменитые клешни, похожие на клешни раков или омаров, дифференцированные относительно восьми собственно ног. Передняя пара лапок довольно маленькая, и на этом снимке ее трудно разглядеть за огромными педипальпами. На брюшке нет шелковых желез, оно плавно переходит в гибкий хвост с жалом, которое впрыскивает добыче парализующие токсины.

За некоторыми исключениями, размер клешней скорпиона соответствует силе его яда: крупный скорпион с толстыми, мускулистыми клешнями, как правило, имеет более слабое жало, поскольку его клешней достаточно, чтобы обездвижить большинство жертв. Самые смертоносные скорпионы, однако, имеют тонкие и хрупкие на вид клешни, поскольку их яд - это вся необходимая им убойная сила.

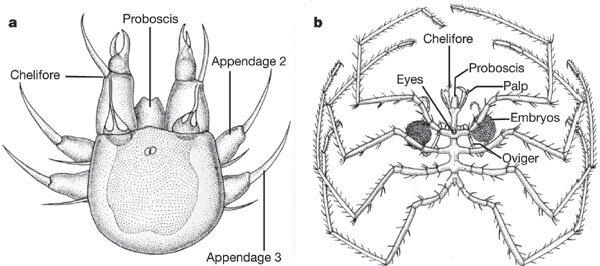

Клещи (Acarinae) - вторая по разнообразию группа арахнид после пауков, но приспособленная к гораздо более широкому спектру сред обитания. Клещей можно встретить повсеместно от ледяных гор до океанских глубин, и, в первую очередь, в телах других животных или на них. Более упрощенные, чем у других арахнид, цефалоторакс и брюшко почти полностью слиты в единое целое. Большинство видов лишены глаз, хотя у некоторых может быть от одного (да, как у настоящего циклопа) до пяти. У некоторых клещей даже меньше восьми ног, особенно на ранних стадиях жизненного цикла. Самые крупные из них - кровососущие паразиты, известные как иксодовые клещи.

Как видите, разные арахниды используют одни и те же части тела совершенно по-разному, и теперь, когда мы коротко пробежались по самым известным восьминогим, настало время невоспетых диковинок!

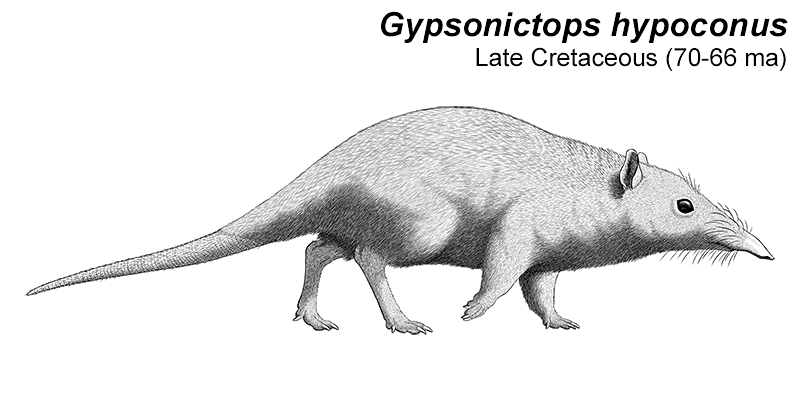

Широко распространена байка, что, дескать, сенокосец, или "длинноногий папочка", является "самым смертоносным пауком в мире", но у него не хватает сил прокусить человеческую кожу. Ллос знает, кто придумал эту чушь, ведь эти малыши нисколько не ядовиты. Мало изменившись с древних времен, эти самые низшие арахниды отличаются от пауков полным отсутствием шелковых желез, челюстями, способными пережевывать твердую пищу, и головогрудью, плавно переходящей в брюшко и напоминающую сросшееся тельце клеща. Многие виды предпочитают поедание падали охоте, а некоторые всеядны и охотно питаются опавшими плодами, пыльцой и другими растительными веществами.

Сенокосцы защищают себя необычными способами. Наиболее известным из них является отбрасывание длинных ног, чтобы спастись от хищника, при этом отрезанный придаток продолжает дергаться и извиваться. Достаточно эффективный, хотя и болезненный, отвлекающий маневр. Различные виды могут также распылять защитные химикаты, притворяться мертвыми, покрывать свое тело камуфляжным мусором или даже сбивать хищников с толку с помощью своего рода оптической иллюзии: подпрыгивая на большой скорости вверх-вниз, сенокосец превращается в размытое пятно, которое простодушным врагам трудно разглядеть и которое, возможно, может даже напугать.

С этими несчастными существами, известными также как солнечные пауки, ветряные скорпионы, или даже "верблюжьи пауки", связано едва ли не больше заблуждений, чем с почти любым другим членистоногим. Американские войска, расквартированные в Ираке, придумали длинный список страшных историй о "верблюжьих пауках", чтобы пугать новобранцев, например, что эти существа могут прыгать на несколько футов, прогрызать кожу спящего человека, не разбудив его, размножаться, подобно паразитам, в желудках верблюдов и даже кричать, как баньши.

Хотя солифугиды могут передвигаться с ошеломительной скоростью и наносить мощные укусы, если взять их в руки, эти пугливые существа не ядовиты и охотятся на добычу примерно своего размера - их огромные педипальпы, напоминающие пятую пару ног, снабжены очень липкими подушечками, предназначенными для захвата пищи на бегу. Огромные, мускулистые хелицеры напоминают двойную пару клювов и могут наносить самые мощные укусы в животном мире. Эти ужасные жвалы работают быстро и ритмично, измельчая добычу, как органическая мясорубка, легко перемалывая нежные кости крошечных позвоночных, таких как мыши и ящерицы.

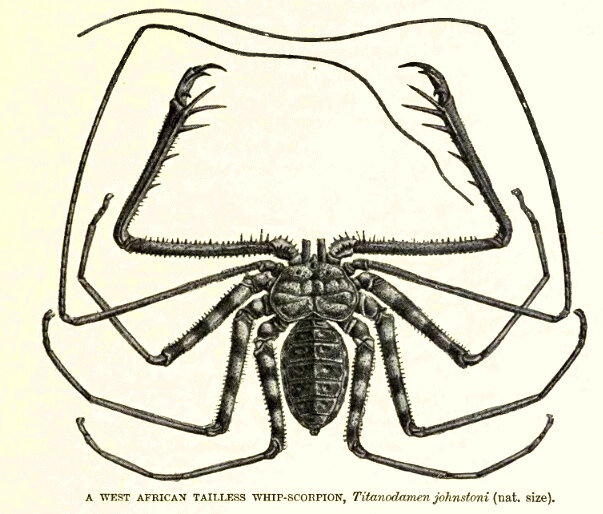

3. Фрины (жгутоногие пауки).

Иногда их называют "пауками-хлыстами" или "бесхвостыми скорпионами-хлыстами". Эти плоские, похожие на крабов существа получили свое название за невероятно длинные, тонкие передние лапки, покрытые органами чувств и используемые как усики-антенны насекомых. Они обычно ходят боком, пока один "щуп" занят поиском добычи, а другой обследует окружающую местность. Их колючие педипальпы работают как клешни богомола, вытягиваясь и захватывая добычу. Они хорошо приспособлены для охоты под рыхлой корой деревьев, между камнями или в других узких расщелинах, а многие виды являются обитателями пещер.

Их также называют "скорпионами-хлыстами", хотя они имеет лишь отдалённое родство с отрядом Amblypygi. Они имеют похожие на антенны передние лапы, а также третий сенсорный хлыст на кончике брюшка. Хотя они не ядовиты, из их брюшка может брызгать токсичная кислота, которая часто пахнет уксусом, что дало им общее название "уксусник". Их педипальпы толстые и булавовидные, заканчивающиеся тупыми клешнями, идеально подходящими для разрывания пищи или перемещения тяжелых обломков при рытье норы.

Они распространены повсеместно, но люди редко обращают на них внимание. Эти крошечные существа напоминают толстеньких бесхвостых скорпионов, но на этом сходство заканчивается. Будучи ближе к паукам, они даже могут выпускать паутину из своих челюстей, чтобы плести защитные коконы вокруг себя или своих яиц. Необычно для арахнид то, что в клешневидных педипальпах содержатся ядовитые железы, а едкий фермент отрыгивается на добычу во время питания. У многих видов принят сложный "брачный танец", когда самец использует свои клешни, чтобы провести самку через пакет со своей спермой.

Псевдоскорпионы перемещаются на большие расстояния с помощью форезии, т.е. практики пересаживания на более крупное существо. Цепляясь одной клешней, они обычно седлают летающих насекомых и спрыгивают при следующем приземлении. Некоторые виды можно встретить в домах, где они охотятся на пылевых клещей и других вредителей. Иногда они даже вступают в прямой симбиоз с другими животными, питаясь паразитами в мехе крыс или под крыльями жуков.

Известные как "микроскорпионы", эти безглазые родственники телифонов мало изучены: описано всего около восьмидесяти видов и мало что известно об их пищевых или репродуктивных привычках. В среднем они достигают всего миллиметра в длину, их можно найти во влажном песке или почве, в том числе на некоторых тропических пляжах.

"Короткохвостые хлыстоскорпионы" - еще одна группа крошечных обитателей почвы с удлиненными сенсорными передними лапами и хелицероподобными педипальпами. Описано более 230 видов, они немного разнообразнее, чем пальпиграды, но предпочитают влажные и тёмные места. Некоторые виды даже встречаются в гнездах муравьев или термитов, но их связь с этими насекомыми до конца не изучена.

Известные также как "пауки-клещи с капюшоном", эти весьма малоизученные существа получили свое название благодаря большой откидной пластине, закрывающей рот и хелицеры, пока они не используются. Также самки с их помощью вынашивают и защищают свои яйца, по одному раз раз. Хотя они очень напоминают пауков, у них нет ни паутины, ни ядовитых желез, и, возможно, они являются более близкими родственниками клещам.

Упомянув этих малышей, мы рассмотрели все значимые группы арахнид, признанные наукой в настоящее время, но это не значит, что мы закончили!

Технически, это самая старая группа арахнид, представленная здесь, но с культурной точки зрения они являются самыми "молодыми", потому что мы, люди, не признавали четыре вида мечехвостов полноценными арахнидами до генетического секвенирования, проведенного в конце 2018 года! Эти странные животные, формой тела отдалённо напоминающие шлем, живут в иле или песке мелководных соленых водоемов, питаясь детритом и крошечными существами, которых можно найти в придонном слое. Они находятся под угрозой исчезновения из-за сокращения ареала обитания и чрезмерного промысла; экстракты их крови могут быть использованы для обнаружения бактериальных токсинов, о чем вы можете прочитать здесь (англ.). Они не обладают ядовитыми железами и не могут "жалить", а свои длинные хвосты используют, главным образом, для того, чтобы возвращаться в исходное положение при переворачивании, но они хорошо защищены множеством маленьких острых шипов и жестким куполообразным цефалотораксом. Эти древние существа инопланетного вида также умеют плавать, но из-за особенностей распределения веса их тела они, в сущности, делают это "вверх ногами", плавая на спине!

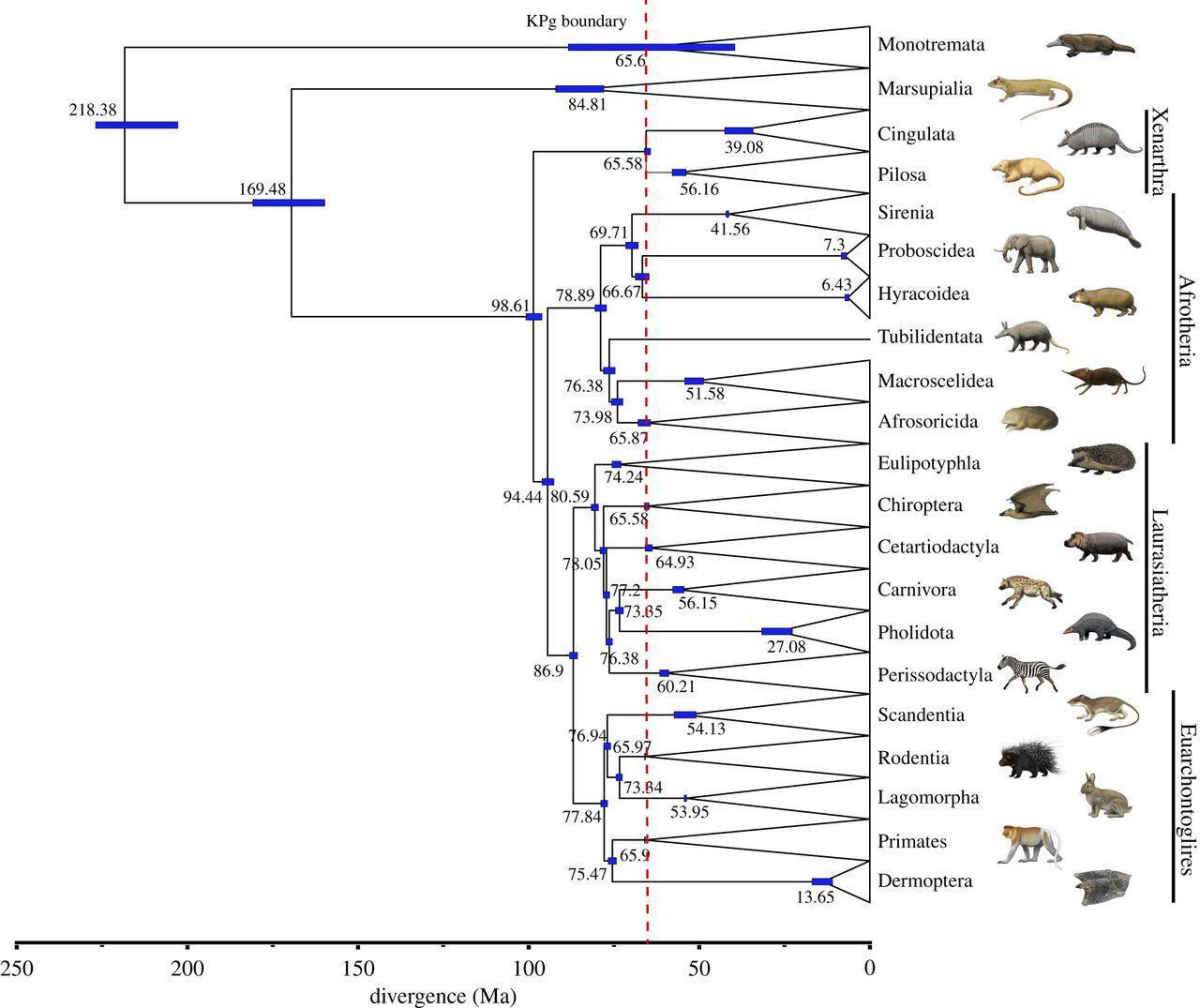

Тип Arthropoda делится на пять надклассов: Crustacea (крабы, омары, лангусты, креветки), Hexapoda (насекомые и другие шестиногие членистоногие), Myriapoda (сороконожки и многоножки), вымершие Trilobita (угадайте сами) и Chelicerata. Именно надкласс Chelicerata содержит класс Arachnida, но также включает три другие группы - не совсем арахнидов, но очень близкородственных организмов!

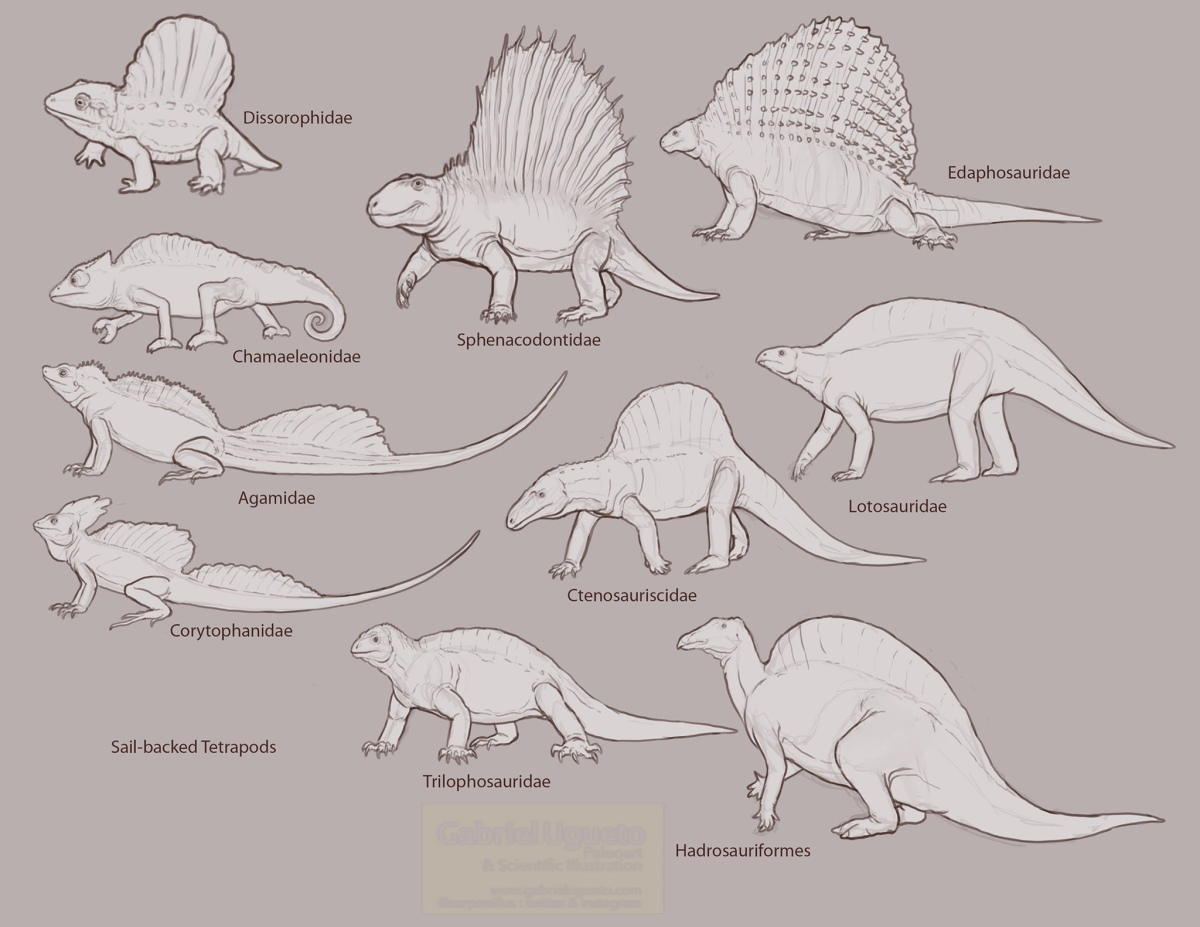

С ордовика (460 миллионов лет назад) до перми (248 миллионов лет назад) эвриптериды или "морские скорпионы" были одними из самых крупных и свирепых водных хищников. Они зародились в морях и были распространены по солоноватым и пресноводным водоёмам по всему миру, вплоть до своего постепенного вымирания. Самый крупный из известных видов - Jaekelopterus rhenaniae (слева) - был более восьми футов в длину и претендовал на звание самого крупного членистоногого из когда-либо живших, соперничая только с многоножкой Arthropleura. Эвриптериды когда-то были объединены в устаревший отряд "Merostomata" вместе с меченосцами, и сегодня мы не знаем ни одного живого представителя этих долго просуществовавших, великолепных монстров.

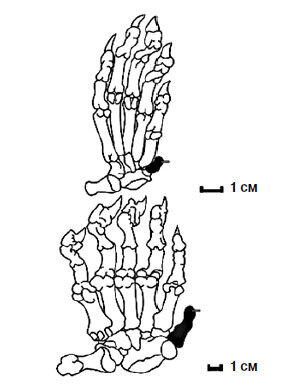

У малоизученных "морских пауков" тело настолько тонкое, что у многих видов основные органы находятся в ногах, включая кишечник и репродуктивную систему. Морские пауки, заселившие водные просторы от теплых коралловых рифов до морских пучин, питаются жидкой пищей, всасываемой через полый хоботок, и обычно предпочитают мягкотелую добычу, наподобие морских огурцов и анемонов. Поскольку многие виды питаются, не убивая свою добычу, их также можно считать паразитами, как комара или летучую мышь-вампира.

Об их брачных ритуалах известно немного, но именно самцы вынашивают яйца до их вылупления, а тельце личинок, технически, состоит только из одной головы - брюшко и ноги развиваются позже. Спорно, являются ли эти причудливые существа действительно хелицеровыми, принадлежат ли они к собственной уникальной группе или, возможно, даже к Аномалокарисам. В прошлом их путали с арахнидами, но, думаю, будет уместно включать этих существ в эту группу, и, возможно, как это уже было с Xiphosura, однажды мы обнаружим, что они не такие уж разные, как мы думали.