Тургруппа Дятлова в походе на Северном Урале. СССР, 1959 год

Поэтому, когда я вижу ринопитеков, скачущих по заснеженному хвойному лесу, я всегда зависаю на несколько секунд!

Внутрь помещался тлеющий уголь, тепло которого должно было греть руки держащие шар.

Пингвины никак не смогут пробраться в Арктику, но не потому, что не переживут путешествие, а потому что сильные экваториальные течения просто не пропустят их. Однако в 20 веке эксперимент по переселению пингвинов на север был.

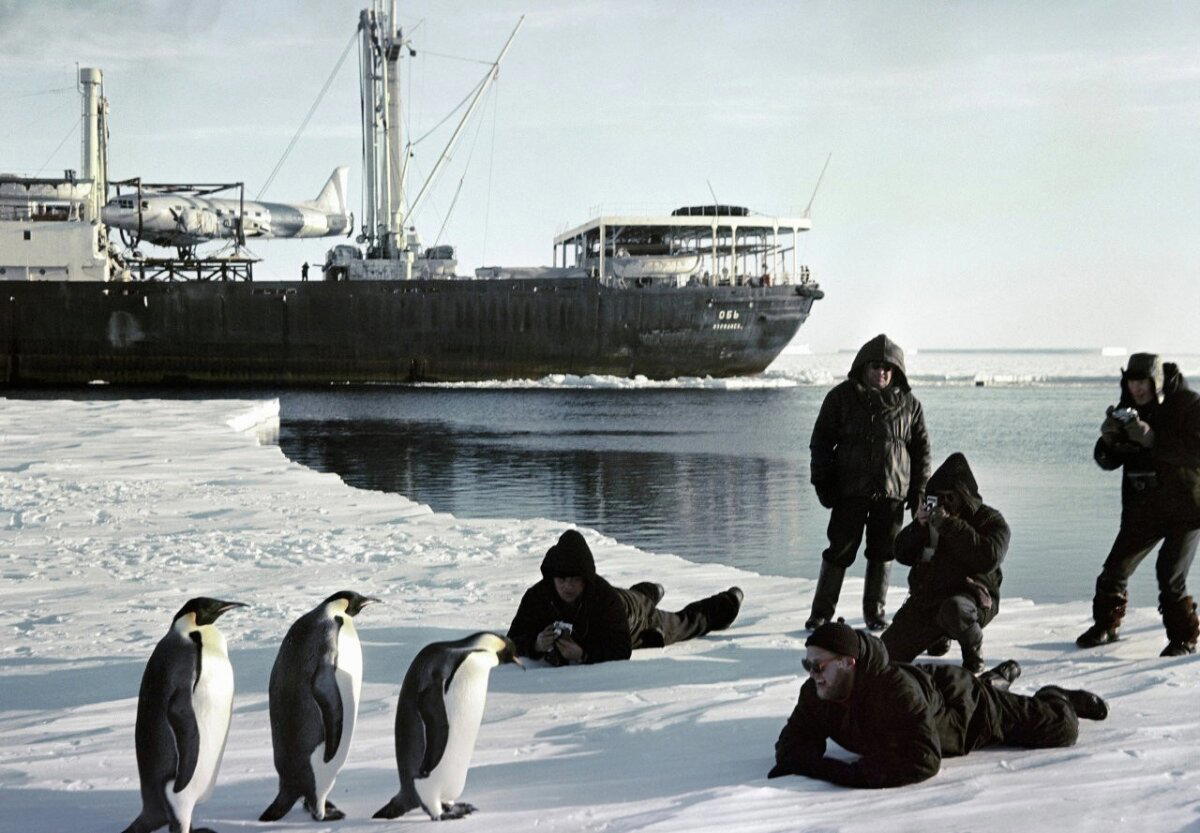

Один норвежский судовладелец по имени Ларс Кристенсен в 1936 году решил, видимо по приколу, перевезти южных птиц себе на родину. Первыми вынужденными эмигрантами на его корабле стал десяток королевских пингвинов. Чтобы не радовать мишек диковинным деликатесом в первый же день, пингвинов высадили на острове Рёст (Северная Норвегия), где не было крупных хищников.

За следующие десятки лет к бедолагам привезли еще несколько собратьев других видов и оставили на острове плодиться и покорять Арктику. Чисто технически птахи могли выжить: арктические условия принципиально не отличаются от антарктических. Но ничего не получилось.

Пингвинов привезли прикола ради, по прихоти норвежского бизнесмена. За птахами никто не следил, их не мониторили орнитологи, и ученые не проводили никаких исследований. Поэтому пингвины откинули ласты тихо, незаметно и по неизвестной причине. Последних птиц видели на острове в поздних 40-х и с тех пор причины их исчезновения неизвестны.

Если пингвины не прижились на Рёст, дорога на остальной Север пернатым заказана. К диете и местным условиям пернатые бы без труда приспособились. А вот от хищников убежать бы им не удалось. Белые медведи и полярные волки полакомились бы взрослыми птицами, а песцы — птенцами и яйцами. Нелетающие пернатые абсолютно не готовы дать бой на суше.

Мораль сей истории такова: не привози мохнатых, пернатых и хвостатых чужестранцев на другие края света. В лучшем случае они просто погибнут, а в худшем устроят кроличий австралийский блицкриг с выбиванием половины местных видов в Красную книгу!

канал автора: https://t.me/drawmaniac

Эта обезьянка живёт в парке Дзигокудани, очень популярном туристическом месте. Местные работники их кормят и не дают распространяться опасным болезням. Да и сама популяция живёт прямо на горячих источниках. Устанет прохлаждаться – залезет в горячую ванну!

На Северном полюсе всё понятно, там заправляют свирепые белые медведи и огромные моржи. А кто царствует на Южном? Думаете, там только милые пингвинчики сидят на льдинах? А вот и нет! Познакомьтесь с морским леопардом — это главный хищник Антарктики и настоящий Джек-Потрошитель!

Морской леопард — животина весьма внушительных размеров. Их 4 метра длины и 600 килограмм веса только на фотографиях кажутся «обтекаемыми». На деле же это здоровенная махина с кучей острых зубов и дурным нравом.

Если повезёт, то встретить морского потрошителя можно в Антарктике. А если не повезёт, то встреча может произойти в Австралии, Южной Америке, Южной Африке и Новой Зеландии. Почему не повезёт? Потому что у вечно голодных леопардов завышенное чувство собственной важности и не самое хорошее зрение. И последнее — не его проблемы!

Ластоногий нападает на всё, что хоть немного напоминает добычу. Например, если вы будете стоять рядом с водой на берегу, льдине или лодке, зверюга запросто может цапнуть за ногу. Так произошло с шотландским исследователем в 1985 году. Тюлень дважды пытался стащить его со льдины, схватив за ногу, пока не получил волшебный пендель в лицо тяжелым походным ботинком.

В воде зверюге легче понять, что экипированный человек — не самая полезная еда, так что некоторые отчаянные исследователи рискуют нырять рядом с леопардом и снимать его на камеру. Говорят, они даже позируют! Но и в родной стихии ластоногого случаются казусы. Единственный случай гибели человека, зафиксированный от морского леопарда, как раз произошел в воде. Зверь схватил девушку, которая плавала недалеко от берега — хищник утащил женщину на глубину и утопил.

К счастью, люди не входят в рацион неуравновешенного ластоногого. Ведь любимое хобби этих зверюг — играть с едой. Правда, для добычи эти забавы больше напоминают пытки: леопард швыряет тело жертвы туда-сюда по океану. А потом эту отбивную с наслаждением ест. Это помогает зверю разделить еду на удобные кусочки.

Разобрать на запчасти леопард может кого угодно: рыб, птиц, морских котиков и тюленей. Абсолютно каждый, кто родился в водах Южного полюса, на карандаше у ластоногого маньяка. Лишь косатки могут усмирить их пыл. Но и те предпочитают с ним не связываться — себе дороже.

На крупную добычу, типа императорских пингвинов или ластоногих, леопарды охотятся сообща. Раньше считалось, что хищники эти исключительно одиночные, но последние исследования показывают: сотрудничество дает им сразу два преимущества. Во-первых, одна зубастая голова — хорошо, а две — лучше. Пара супер хищников океана, объединившись, увеличивает шанс на удачную охоту. Во-вторых, вдвоём куда легче разделать добытое. Зубы леопардов не подходят для жевания, ими можно только убивать. Поэтому-то они швыряют еду по океану. Но если работали вдвоём, то один зверь держит еду, а второй ест. А потом наоборот.

Леопард снимает сливки со всех ярусов пищевой пирамиды — ластоногий охотится даже на криль! Микроскопических рачков тюлень ловит не с помощью смертоносных клыков, а коренными зубами. Они похожи на произведения мастера-резчика. Узорчатые углубления, заковыристые ходы — но всё это не для красоты, а для фильтрации. Набрал воду в рот, выпустил её через щели в зубах, а криль остался в пасти — как в клетке. Киты охотятся подобным образом, пропуская воду через усы.

Леопарды оставляют свои маниакальные повадки разве что ради размножения. Всё начинается антарктическим летом, то есть нашей зимой, когда самцы громко кричат под водой. Их песни похожи на что-то среднее между сверчком и уханьем совы, только намного громче — чтобы как можно больше самок услышало серенаду. Причём у каждого зубастого романтика есть своя особенная песня!

Только вот на этом всё и заканчивается: никаких алиментов, никакой моральной поддержки! Самка спустя 9 месяцев беременности остается с новорожденным голодным малышом на ластах. Ну, как малышом, новорожденный щенок весит 30 кг.

Охотники из морских леопардов отменные, но вот родители — никакущие. Роды заботливая мать устраивает прямо на льду: самка просто делает ямку и всё — колыбелька готова. А от груди детеныша отнимают уже спустя месяц после рождения, после чего мадам сразу же идет заводить новый роман! Ну и как после такого детства не обозлиться на весь мир и не стать альфа-хищником?

Его профессия так и называется - ледорез. Весной он буквально выпиливает суда из замерзшего водоема, чтобы избежать повреждения корпуса при таянии и движении льда.

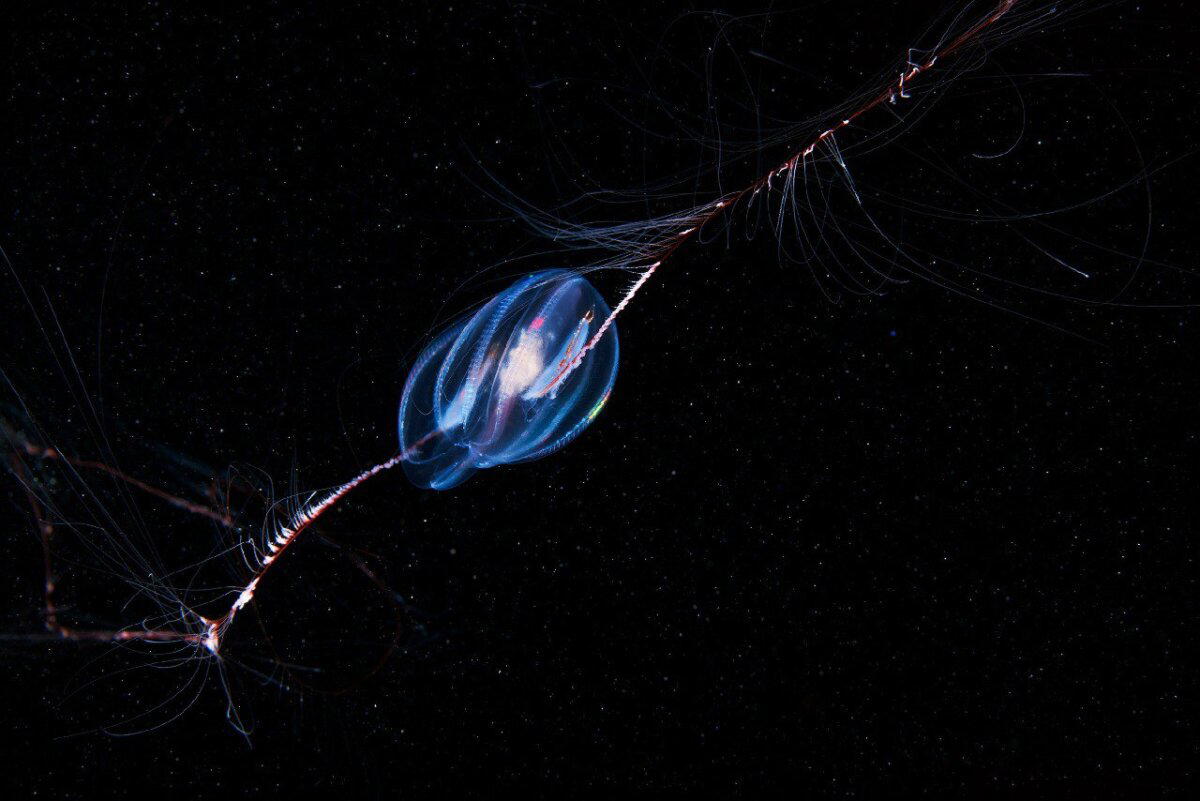

Яйцевидная мертензия — очень странное животное, обитающее подо льдом Северного Ледовитого океана. Выглядит как переливающийся прозрачный пакет с длинными волосатыми щупальцами.

Мертензия относится к гребневикам. Это очень древняя группа организмов, они водились в морях уже полмиллиарда лет назад. У них нет кровеносной системы, нет органов дыхания, а нервные клетки тонким слоем размазаны по поверхности. Они способны отвечать только на простейшие раздражители.

Каждая уважающая себя мертензия имеет парочку огромных, до метра в длину, щупалец. Это в 20 раз больше самого тела. Каждое из них усеяно... другими щупальцами длиной в 5-10 сантиметров. Чтобы не путаться, учёные называют 2 больших щупальца тентаклями, а маленькие — тентикулами.

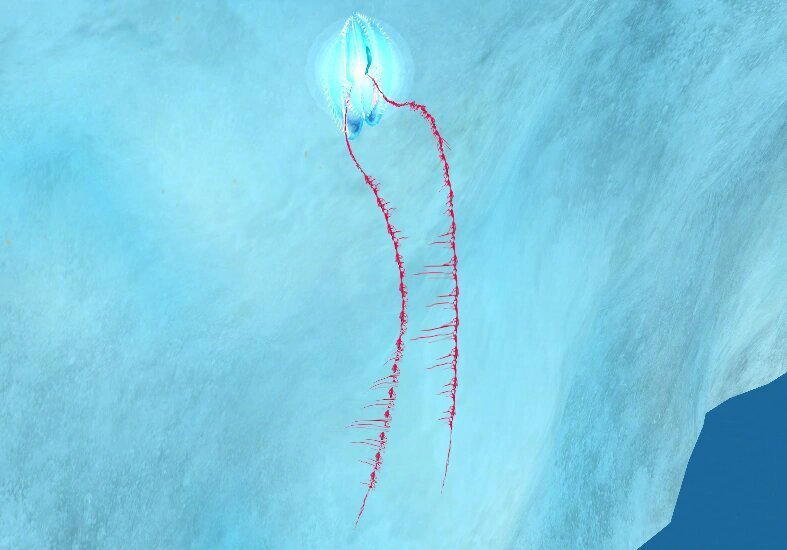

Во время подводного плавания мертензия держит щупальца расправленными и получает сеть площадью около квадратного метра. Все водоросли, личинки рачков, планктон и даже мальки рыб, попытавшиеся прорваться через заграждение, влипают в него. Каждая тентикула покрыта коллобластами — клетками, вырабатывающими клейкий секрет. Получается что-то вроде переносной паутины. Когда вкусняшек налипло достаточно, мертензия притягивает к себе щупальце и проглатывает всю налипшую добычу. Под воздействием ферментов еда расщепляется на питательные вещества и распределяется по телу. Когда обед заканчивается, щупальце снова разворачивается в «боевое» положение.

Стороннему наблюдателю может показаться, что это животное бесцельно и бессмысленно блуждает по океану, ведь у него нет видимых вооружённым взглядом органов чувств. Но на деле её тело анализирует химический состав воды, а специальный орган высчитывает её температуру и глубину погружения мертензии.

Этого комплекта органов хватает, чтобы находить скопления криля и готовых к размножению представителей своего вида. Впрочем, животина может обойтись и без пары. Мертензии — гермафродиты, а каждая особь производит как сперматозоиды, так и яйцеклетки. В случае необходимости они могут просто оплодотворить сами себя. Сделать это несложно. Достаточно выбросить половые клетки в воду одновременно. Остальное сделают течения.

Всё лето бобриное семейство старательно строит плотину и хатку - этакое сооружение из речного ила и палок. Хатка расположена прямо на воде, но внутри тепло и сухо, ведь зубастые тщательно заделывают все щелочки, оставляя лишь вход и вентиляцию. Размер хатки зависит от количества животин в семье, чем бобров больше, тем роскошнее аппаратаменты они могут себе отстроить.

С наступлением первых холодов бобры бо́льшую часть времени проводят внутри хаток. Изредка они выбираются наружу - чтобы искупаться и пособирать веточек впрок на покушать. Но этот товарищ, кажется, немного перестарался.

На вершине горы Лаоцзюнь ты сможешь насладиться захватывающим видом на окружающие пейзажи и бескрайнее небо