Можно ли управлять чувствами?

Нас страшит бесконтрольность, поэтому мы стремимся управлять (в значении: подчинять) наши чувства и мысли. В этом видео - почему, чаще всего, нам это не удается.

Подробное и длинное объяснение здесь:

Нас страшит бесконтрольность, поэтому мы стремимся управлять (в значении: подчинять) наши чувства и мысли. В этом видео - почему, чаще всего, нам это не удается.

Подробное и длинное объяснение здесь:

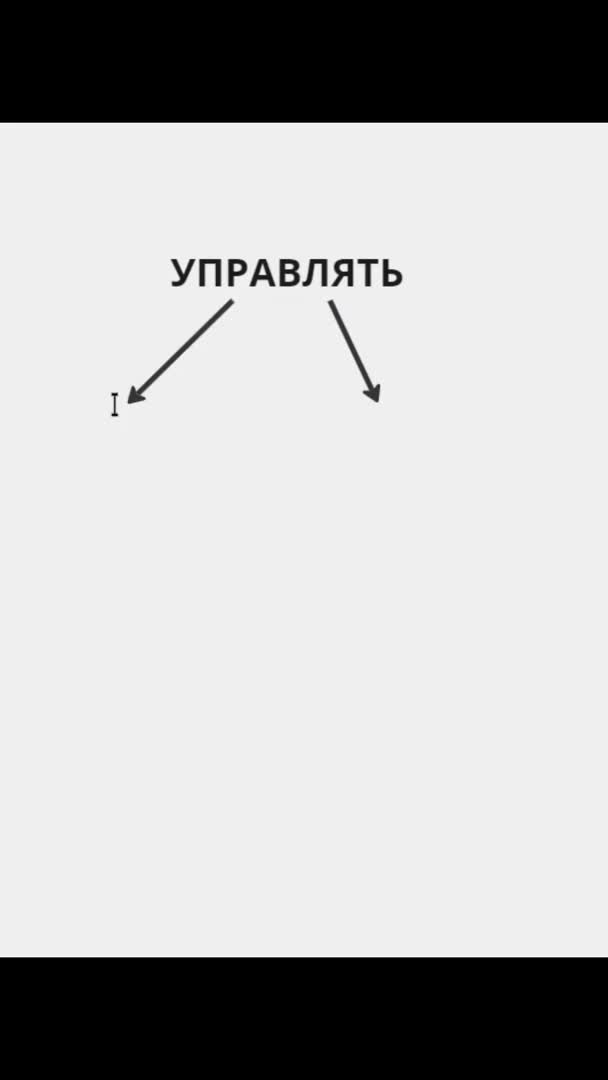

Считается, что первыми, кто систематизировал вопрос о власти, охарактеризовал форму власти, были эллины.

Они создатели полиса, они жили в условиях полиса, кстати оттуда произошло и слово политика.

Сама политическая терминология современного мира -от “анархии” до “политики”, - есть в значительной мере изобретение эллинов.

И эллин Аристотель, практик здравого смысла и систематизатор, назвал человека животным политическим. В трактате “Политика” он разработал три основных вида власти:

Там одних монархий у него шесть и, что очень интересно, каждая форма власти имеет свою особую разновидность, которую он именует “искажением”.

Для монархии искажение - это тирания, власть одного себялюбца, власть монарха, руководствующегося собственными интересами своего полиса, своего общества. Искажением аристократии является олигархия, собственно власть богатых. Для политии Аристотель полагал искажением демократию, то есть власть, не ограниченную цензом, власть всего населения.

Три формы и три искажения. Идеальной властью Аристотель считал монархию.

Демократия, с его точки зрения, немногим отличается от политии, олигархия значительно хуже аристократии, она от нее далеко ушла, а самое омерзительное искажение - это тирания

То есть лучшая форма власти порождает наихудшее искажение.

Афины достигли вершин своего могущества, когда еще сохраняла свой вес аристократия, когда всегда аристократом был первый архонт, и тем не менее появился на короткое время монархический элемент в лице пожизненного стратега.

Монархия всегда символ единства. Наличие монархии - благо любого народа, потому что это персонифицированное единство социума.

Демократия - это именно та важная форма, инициативная часть схемы власти, которая наилучшим образом мобилизует гражданина или подданного, совершенно неважно, как он называется, быть одним из деятельных элементов своего социума. Демократия осуществляется полноправными гражданами.

Переход от демократии цензовой к демократии “всеобщего избирательного права” - это не “торжество демократии”, а элемент её деградации и выхолащивания сути.

То есть человек сначала вступает в строй (от pedites до equites) фаланги, легиона, ополчения etc., затем обзаводится своим домом и становится отцом семейства и в силу этого его признают соучастником демократии.

Римляне не только не предоставляли права голоса классу людей не имевших собственности (proletarii), они не пускали их и в легион, потому что не вполне доверяли этим людям, этим римлянам, этим соотечественникам (которым “нечего терять”). Это очень существенно.

Сущность аристократии в том, что человек в не меньшей степени, чем будущий монарх, и в большей степени, чем представитель “демоса”, с младенческого возраста воспитывается для занятия определенного положения, последовательно воспитывается в категории ответственности перед всем социумом. Основной воспитательный принцип аристократии - это формирование выдержки (ну и шире, нервно -психологических потенций личности -духа), основной гигиенический -закаливание.

Аристократия - носители культуры (по высшему срезу). Печальна и незавидна судьба такого социума, который лишился аристократии, особенно если он сделал это по своей воле.

Современная, так называемая “демократия” Novus Ordo, то есть система обманок и симулякров, вселенского Pax Oeconomicana (контаминации охлократии и олигархии), не имеет конечно ничего общего с демократией древних Афин.

На практике “власть народа” в Novus Ordo невозможна, даже на микроуровнях. Отстранение людей от реального, полноценного труда с полноценными объектами материального мира весьма обедняет человека, холостит его сущность. Отстранение гражданина от свободного владения оружием и участия в боевых действиях неизбежно отстраняет его и от участия во власти, всегда замешанной на насилии, делает пустой оболочкой самые развитые и древние демократические институты.

Потому что нет “демоса” (имущих, свободных, полноправных, вооружённых граждан), а есть “охлос” - “жирные” и “тощие” пополаны, “электорат (пока “ученые” не изготовили “искусственной спермы” и “матки -конвейера”, управляющая система Novus Ordo ещё “играются” с охлосом, социальная мифология etc.).

Работал инструктором, готовил военных летчиков, воевал в первую мировую, написал книгу о практике полетов на аэропланах...

Совершил 157 боевых вылетов, за мужество и героизм был награжден орденов Станислава и Георгиевским оружием. Революцию не принял, неизвестно, каким путем оказался в Париже. Там его встречал публицист Николай Рощин, от которого на родине и узнали о судьбе первого русского военного пилота.

Руднев работал в парижском такси, не обращался в французским властям за помощью и не предлагал свои услуги опытного летчика. Был беден, истощен, одинок, болен. Страшно скучал о России и бесконечно о ней говорил, мечтал вернуться, вспоминал о своей работе на самолетах "Илья Муромец"и летательных аппаратах Слесарева. Умер в 1945, похоронен на кладбище Сен Женевьев Де Буа под Парижем.

Вольтер называл Карла XII самым удивительным из людей. Карл рос в атмосфере героических преданий. Он с детства увлекался чтением саг. Саги оказали сильное влияние на его воображение. Семилетний Карл уже выражал желание поручить царствование брату, пока он сам будет странствовать с дружиной по свету. Уже в детстве он начал вести соответствующий образ жизни: в 4 года сел на маленькую лошадку, чтобы присутствовать на маневрах войск; в 12 лет с восторгом писал о наслаждении скакать на королевских лошадях.

Повзрослев, он не удовлетворился существующими охотничьими правилами, а издал указ, чтобы на королевских охотах ходили на медведя только с копьем или ножом (как древние витязи) и сам проделывал это множество раз. Но и этот способ охоты король нашел недостаточно рыцарственным и чересчур выгодным для охотника — и стал ходить на медведя с вилами и дубинкой. Он опрокидывал зверя вилами, а товарищи затягивали петлей задние лапы. Особенно прославилась охота в Кунгёере, на которой 18-летний Карл оглушил бросившегося на него медведя такими мощными ударами дубинки, что косолапого привезли в санях в обморочном состоянии.

Подобные забавы не были случайны — в них видно сознательное подражание обычаям викингов:

Уже Фритиоф ходит на ловитву;

В глуши лесной, не трепеща,

Вступает он с медведем в битву,

И без коня, и без меча.

Грудь с грудью бьются; но со славой

Смельчак, хоть ранен, прочь идет...

(Фритиоф, скандинавский богатырь.

Поэма Тегнера в русском переводе Я. Грота.

Гельсингфорс. В типографии вдовы Симелиус. 1841)

Это разительное сходство становится еще заметнее при взгляде на ближайшее окружение шведского короля. Прежде всего, помимо гвардии, мы видим рядом с ним особый отряд драбантов, который по-русски можно назвать не иначе, как «дружиной». Численность драбантов в начале походов Карла достигала 150 человек. Их набирали из самых храбрых офицеров армии, которые считались в этом отряде простыми дружинниками. Вождем дружины был Карл; заменял его Арвид Горн в чине капитан-лейтенанта.

В бою драбанты обязаны были орудовать одними палашами, по примеру древних витязей. Использовать пистолет или карабин дозволялось только в крайнем случае. Карл преобразовал также вооружение и назначение кавалерии: латы были сняты, сабля стала главныморужием. Кавалерия атаковала без выстрелов, врубалась в ряды неприятеля и стреляла только в рукопашной схватке. Артиллерией Карл пренебрегал, применяя ее в основном при осадах; это пренебрежение было одной из главных причин полтавской катастрофы.

Зная это, стоит ли удивляться тому, что Карлом владела страсть к рукопашному бою? В начале русского похода, в сражении под Гродно король влетел на мост через Неман, охраняемый польско-саксонскими войсками, зарубил одного офицера и заколол другого. С этого момента его руки не раз обагрялись кровью — на Украине, в Бендерах, в Норвегии. Говорили, что в одной из схваток с русской кавалерией Карл убил своей рукой 12 человек, но король, слыша такие разговоры, с обычной улыбкой замечал, что в подобных случаях надо верить только наполовину тому, что говорят. Позже, в Норвегии, произошел знаменитый бой у Гёландской мызы. Ночью на шведов врасплох напал отряд датчан. Карл одним из первых услышал шум нападения на часовых, побежал на помощь и с отчаянной храбростью защищал ворота. Он убил пятерых вражеских солдат, причем в буквальном смысле «рубился мечами» на льду с их предводителем, полковником Крузе, как конунг из саги.

В походах он никогда не останавливался в городах. Его главная квартира всегда располагалась в предместьях, уединенных замках или деревнях, даже если рядом находился большой город. Но и здесь Карл жил по возможности не под кровлей, а в палатке. Когда становилось слишком холодно, палатку обматывали соломой, что впрочем мало помогало, однако король терпеливо сносил холод и только иногда приказывал принести в палатку раскаленные ядра. Основным способом согреться была верховая езда, продолжавшаяся по нескольку часов.

Первое время Карл спал на походной кровати с матрасом, потом на сене или соломе. В последние годы он нередко ложился на земле или на полу, даже если рядом была кровать. В Норвегии ему стлали на землю еловые ветви: король закутывался в плащ, нахлобучивал на голову старую шляпу и ложился; по бокам вставали 2-3 солдата. Королевский стол был чрезвычайно прост и умерен. В Швеции любимыми кушаньями Карла были хлеб с маслом, поджаренное сало и брага (легкое пиво). Вина он никогда не пил. Сервиз постоянно упрощался: из серебряного был заменен цинковым и наконец жестяным.

Начну с анекдота. Турист гуляет по африканской деревне и видит, как вокруг продают бананы. Он спрашивает у местного, как они эти бананы собирают.

- Очень просто, - говорит тот. – Мы стоим под пальмой и ждём ветра. Ветер скидывает плоды, и мы их собираем.

- Вот чудаки, - говорит турист. – А если ветра нет?

- Ну, значит, неурожай.

Так вот. По такому принципу живут не только в этой несчастной африканской деревне. Многие из нас рассуждают именно так. Есть среди нас люди – их не особо много – для которых постоянно дует ветер. Условные «бананы» падают к их ногам нескончаемым потоком. А все остальные, глядя на этих господ, грустно вздыхают и сетуют, что если для них ветер не дует, значит, в жизни «неурожай».

Это, конечно, дикое заблуждение. Ведь если для тебя ветер не дует, ты можешь спокойно забраться на пальму и собрать бананы собственными руками. Может получиться, что бананов у тебя будет не меньше, чем у того, для кого дует ветер, а то и намного больше. Кроме того, когда-нибудь ветер обязательно закончится, и тот, кто стоит под пальмой, станет жертвой голодной смерти. А тебе всё равно – есть ветер или нет: у тебя бананы будут всегда.

Уже довольно давно приходится слышать о «Человеке играющем» - Homo ludens, развившемся из Человека разумного. Впервые это выражение употребил сто лет назад нидерландский учёный Йохан Хёйзинга, правда, в несколько ином значении. Современный «человек играющий» - это взрослый индивид, проводящий значительное время в играх – компьютерных, ролевых и т. д. Игра для него является и средством куда-то потратить излишек свободного времени, и способом общения, и тренировкой каких-то необходимых навыков (скорость реакции, точность и др.).

Феноменом последних десятилетий является также «человек потребляющий». Это куда менее развитый вид (или подвид) человека. Большую часть своего времени такие люди занимаются не созидательным трудом, а лишь потреблением готовых продуктов. «Человек потребляющий» постоянно что-то ест, что-то смотрит и слушает, чуть ли не каждый день меняет одежду, каждый год покупает новую машину. Типичные представители «человека потребляющего» совершенно не понимают, как создаются те блага, которыми они пользуются. Если они случайно попадают на завод или, скажем, в музыкальную студию, их охватывает ступор, страх или отвращение. Возникает когнитивный диссонанс: хлеб, диван или песня в момент создания выглядят совсем не так, как в готовом состоянии.

Но «человек потребляющий» - ещё не особо неприятный тип. Это, так сказать, гипертрофированный вариант обычного человеческого поведения. Ведь любой нормальный человек что-то ест, носит, на чём-то ездит и как-то проводит досуг, и он хочет делать это полноценно и качественно. В последнее время возник совсем другой вид двуногих приматов: «человек тратящий». Собственно, это мерзкое и примитивное порождение природы человеком можно назвать лишь условно.

Единственный смысл существования «человека тратящего» - потратить как можно больше денег, причём сделать это демонстративно, напоказ. Других людей «человек тратящий» оценивает тоже по этому единственному признаку: если кто-то тратит мало денег в единицу времени, значит, он «неполноценный». Указанный вид приматов в принципе не понимает, что стоимость предмета далеко не всегда соответствует его качеству и исполняемой функции. Получать удовольствие от самого приобретаемого блага «человек тратящий» не способен: удовольствие ему доставляет лишь процесс траты денег.

На его фоне упомянутый выше «человек потребляющий» кажется просто гением. В его мышлении есть хотя бы какая-то логика: если более дешёвый продукт может доставить больше удовольствия, он выберет его. В действиях «человека тратящего» логики нет от слова совсем.

Как правило, «человек тратящий» формируется там, где есть возможность получать практически бесконечные деньги дармовым путём. В первую очередь это представители государственной элиты некоторых стран (известно каких) и члены их семей. Деньги в этой среде неразрывно связаны с властью и близостью к «трону» и в основном предназначены для демонстрации этой власти, а не для приобретения материальных и духовных благ. С течением времени товары дешевеют, зарплаты растут, у обычных людей появляются новые источники дохода – и смысл в обладании семизначными суммами исчезает. У больших денег остаётся лишь одна функция: демонстрировать «крутизну» их обладателя, причём крутизну абсолютно ничем не наполненную.

Больная система рождает больных людей. Это и называется отрицательным отбором.

Видел недавно фразу: "Учёным следовало бы прекратить изучать интеллект животных и начать исследовать человеческую глупость". В первые секунды показалось, что изречение толковое. Однако очень быстро я в этом усомнился.

Во-первых, человеческий интеллект - это закономерное продолжение интеллекта животных, результат многовековой эволюции. И чтобы понять сильные и слабые стороны своего ума, нужно сначала разобраться с мышлением братьев наших меньших.

Во-вторых, во многих случаях человек совершает глупые поступки сознательно. Иногда это гордо называется "расширением сознания", "выходом за привычные рамки". Иногда разумные доводы разочаровывают человека, пугают, и он, как маленький ребёнок, отказывается в них верить, предпочитая "спасительные" иллюзии. Во многом человеческая глупость уже изучена, известны методы её лечения, разработаны эффективные "таблетки". Но насильно засунуть человеку в рот такую таблетку нельзя - он должен принять её сам.

В 1930—1940-е годы в США стала популярна актриса австрийского происхождения Хэди Ламарр. Первая слава о ней распространилась ещё после участия в чехословацком фильме "Экстаз", где она снялась в сцене обнажённого купания, вызвавшей громкий скандал во всём мире.

В том же году Хеди вышла замуж за фабриканта оружия, австрийского миллионера Фрица Мандля. После четырёх лет неудачного брака, фрау Мандль совершает классический побег из замка, подсыпав снотворного горничной. На пароходе «Нормандия» она отправляется из Лондона в Нью-Йорк.

Актрисе не придётся обивать пороги в Голливуде, реакция на «Экстаз» была слишком громкой, чтобы его забыли кинематографисты. Прямо на «Нормандии» она подписывает выгоднейший контракт с самим основателем студии «MGM» Луисом Майером.

Помимо кино, Хэди занималась и наукой: она запатентовала систему, позволяющую на расстоянии управлять торпедами, а также разработала технологию «прыгающих частот», которая, например, применяется в современном Wi-Fi. Кстати, лицо Хэди Ламарр можно увидеть на заставке программы Corel Draw.

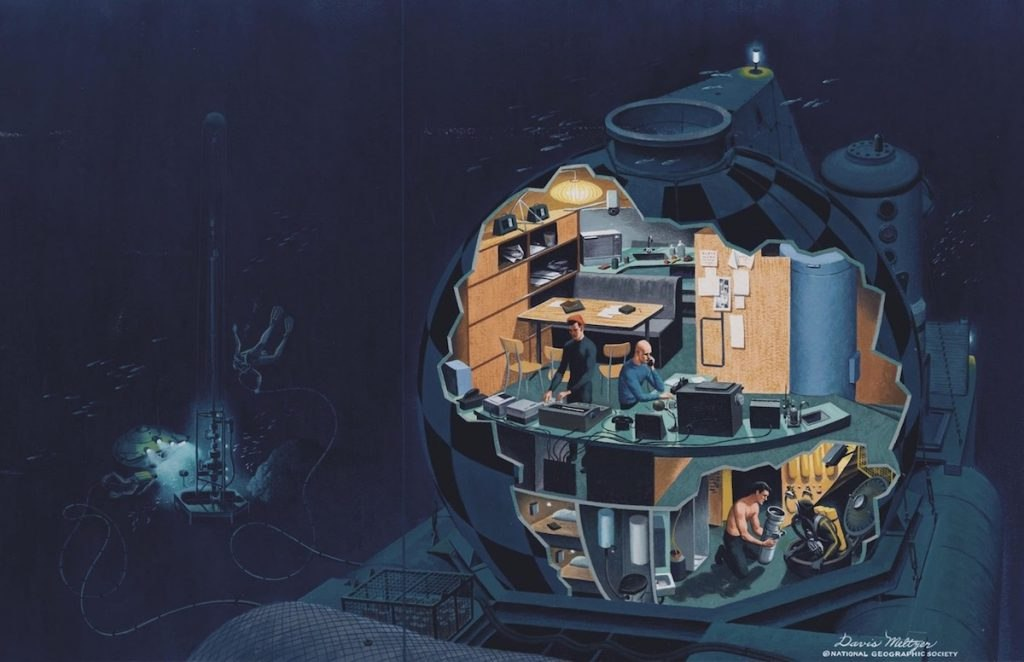

Сначала он подарил миру акваланг, затем посвятил свою жизнь морю и вывел изучение Мирового океана на новый уровень. Но ему было мало просто плавать в морях и снимать на камеру морскую живность. Он хотел изменить весь мир и повлиять на историю человеческой цивилизации.

В 1962 году Кусто запустил совершенно фантастический проект: его команда в общей сложности три месяца прожила в домах на дне океана. Это было сродни полету в космос — настолько удивительным и странным получилось все приключение.

Изначально предполагалось, что это действительно будет полноценная океаническая деревня с невероятными (по тем временам) шлюзами, коридорами, подводными катерами и океаническими обсерваториями. В итоге пришлось сделать все намного скромнее, но даже в таком виде результаты просто поражают.

Главное здание было построено в виде морской звезды с четырьмя «лучами» и большой комнатой в центре. Его разместили на глубине 10 метров, где океанавты могли одновременно радоваться солнечному свету и спокойно плавать по несколько часов в день, не испытывая проблем с декомпрессией.

"Сколько раз в юности я буквально рыдала от глубочайшего ощущения того, что мои дни проходят в пустоте, без всякого смысла и радости, что я растрачиваю время, которое нельзя вернуть, и жизнь, каждый час которой мог быть интересным." - Александра Давид-Неэль

В 1923 году в истории Тибета произошло неслыханное событие. 55-летняя француженка Александра Давид-Неэль получила заветный пропуск в эту страну тайн и чудес. И это вопреки строгому запрету, наложенному на посещение Тибета иностранцами! Впрочем, для этой удивительной женщины путь в Тибет начался ещё в 1911 году, когда она оставила в Европе и в прошлом привычный уклад жизни и отправилась в Индию.

Её верными спутниками были научный интерес и религиозный трепет. Остаётся только догадываться, чем была для Александры её жизнь в Тибете: новым рождением или возвращением на свою духовную родину. Главное, что её необыкновенное путешествие по сей день поражает воображение людей и вдохновляет нас на необычные поступки.

Имя Александры Давид-Неэль стоит в одном ряду с именами отважных путешественников, которые добрались до Страны Снегов – Тибета. Но в то время как учёные, географы или журналисты неизменно смотрели на Тибет через призму своего времени, культуры и убеждений, Александра с головой погрузилась в глубины буддизма и ламаизма, стараясь отбросить все предубеждения западного человека. И ей это удалось. Доказательством этого успеха служат книги Давид-Неэль, в которых скрупулёзно описана диковинная страна Тибет. Всего Александра написала несколько книг, среди которых самая известная «Магия и тайна Тибета».

Давид-Неэль была первой женщиной-иностранкой, достигшей Лхасы, священной столицы Тибета. Её восхищение тибетским буддизмом, глубокое изучение которого и позволило исследовательнице познать культуру и обычаи этой горной страны, имеет длинную историю. В возрасте двадцати лет Александра впервые ознакомилась с переводами священных индийских текстов, которые были доступны во Франции. Они произвели на девушку неизгладимое впечатление. Затем наступила пора странствий по многим странам буддистского мира: от Цейлона до Китая, от Индии до Японии. Но ни одно из этих мест не вызвало у путешественницы такого трепета, какой был рождён Тибетом.

Родился он 8 июня 1784 года. Сведения о юности Карема достаточно отрывочны. Он родился в бедной парижской семье и уже в 10 лет отец отдал его в услужение трактирщику с Менской заставы. Там-то он и получил первые навыки работы на кухне. А в 16 лет он вытянул у судьбы настоящий «козырь» — попал в кондитерскую Сильвана Бейли (кондитеры в то время ценились выше других поваров) на улице Вивьен.

И тут дело пошло. Очень скоро Карем становится «шефом» — его торты выставляются в витрине магазина. Благодаря их размерам (до метра в высоту) и изяществу молодой мастер приобретает известность. Затем французский министр иностранных дел Шарль Морис Талейран, делая заказ у Бейли, вдруг приметил юного мастера. Несколько дней спустя он получает приглашение стать шеф-поваром вельможи.

Начавший свою кулинарную карьеру с самых низов, подмастерьем в дешевой парижской забегаловке, он уже через 10 лет работал в должности шеф-повара в доме Талейрана, где не раз кормил самого Наполеона, его жену Жозефину, принцессу Вюртембергскую и прочих. В апреле 1814 года, когда русская армия вступила в Париж, он обслуживал торжественный прием с участием русского царя.

Зато повезло англичанам — в 1816–1817 годах он — личный повар английского принца-регента Георга IV. А что же Россия? Пожалуй, именно под влиянием Карема наша кулинария стала систематизированной, с четкой рецептурой и приблизилась к «высокой кухне».

Кроме того именно он внес в Европу русский способ подачи блюд — сначала холодные блюда, затем горячие, с возможностью выбора (раньше в Европе все блюда подавались сразу и это создавало немало неудобств — еда остывала, а есть можно было только то, что стоит рядом).

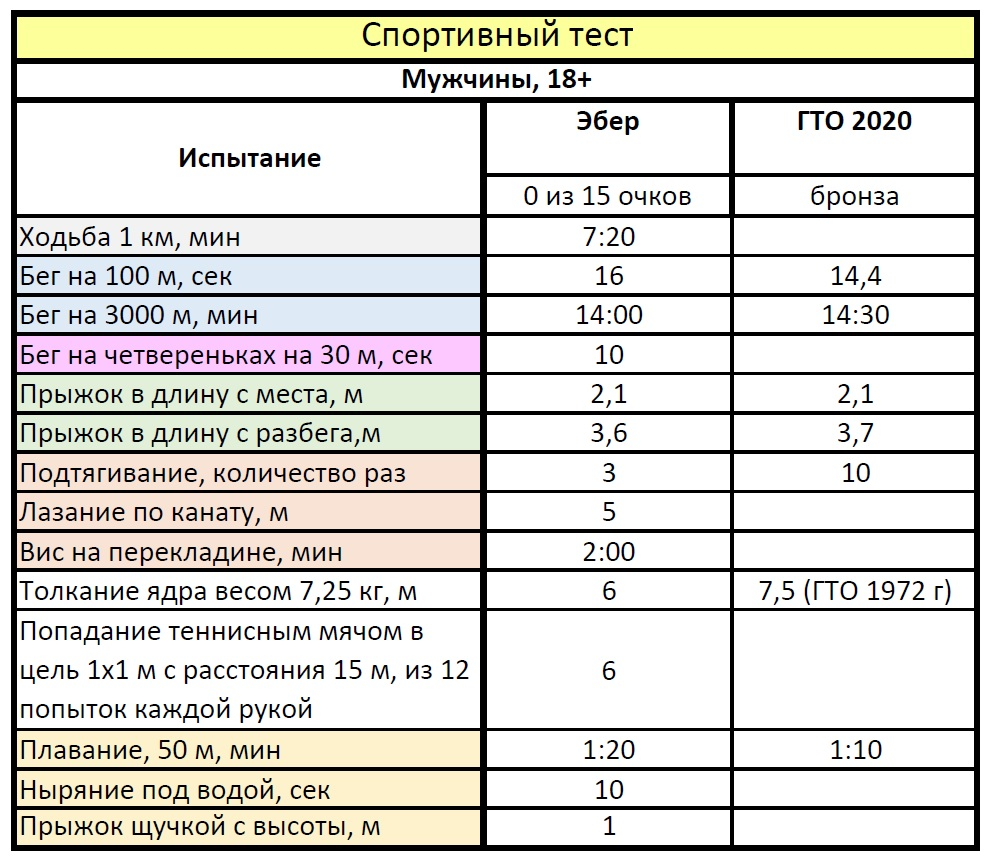

Комплекс испытаний Эбера послужил основой для советских норм ГТО, а упражнения заложили основу для паркура.

«Зачем быть чемпионом по прыжкам, если не умеешь плавать?» – рассуждал Жорж Эбер, форанцузский морской офицер, создатель натурального метода. По его мнению, лучше иметь средний уровень во всех навыках, нежели преуспеть в одном, но пренебрегать другими. Эбер добавил к этой идее воспитание характера.

«Человек со средней физической силой, но смелый и энергичный, превосходит в жизни человека с исключительными физическими способностями, но боязливого и нерешительного».

Цивилизация ограждает нас от природных рисков, уменьшает количество ежедневной физической нагрузки или делает её односторонней. Но наша потребность в полноценном физическом развитии остается такой же, как и миллионы лет назад. Цель методики – развить у человека максимум физического потенциала за счёт естественных и полезных движений, укрепить здоровье.

Эбер одним из первых создал комплекс испытаний для оценки физических качеств. Комплекс проверял силу, быстроту, подвижность и выносливость с помощью упражнений разных дисциплин – бега, плавания, прыжков, метания и др. Эбер предлагал оценивать навыки по 20-ти балльной шкале от -5 до 15, где 0 очков было минимум для взрослого.

Кадры из одесского храма во время обстрела города.

Священнослужитель чудом уцелелел — обломки упали спустя буквально секунду, как он прошел.

Во всяком случае, оставляют серьезные следы. :)

Вот показательный пример. Когда я пришел на каскадерские тренировки в зал, уже примерно десять лет (а то и больше) к тому времени не делал винты ни с батута, ни в других условиях. Но уже на вторую-третью попытку спокойно прокрутился.

Что касается темы, которую мы обсуждаем, то речь здесь может идти о самых разных навыках: кувырках, лазанье, сальто, передвижении на велосипеде, на лыжах и т. п. Не зря же говорят: «Трудно разучиться кататься на велосипеде, даже если последний раз делал это в детстве».

Вот и получается, что чем большим арсеналом различных навыков мы обладаем, тем легче затем адаптироваться к самым разным задачам, которые подбрасывает нам жизнь.

Так что нужно использовать свое время правильно, особенно в детстве и в подростковом возрасте, когда всё максимально легко и просто разучивается. Впрочем, и в любом другом возрасте не стоит ставить на себе крест. Просто всегда работать надо в меру своих способностей и сил, постепенно повышая потенциал и того, и другого.

Всем хороших тренировок!

С одной стороны, умение тренироваться и наработанные спортивные навыки могут очень сильно помочь в освоении каскадерской профессии, но, с другой стороны, они могут и помешать. Поэтому однозначно сказать, что и как нужно, довольно трудно.

Есть постановщики, которые на тренировки не берут ребят или девочек, не имеющих разрядов, а есть те, кто могут взять и ребят «с улицы», которые, например, занимаются паркуром или просто общим физическим развитием.

Опишу две основных проблемы:

1. Драки (сценический бой). В киношных драках все удары должны быть видны, руки должны летать так, чтобы все перекрытия (когда удар не наносится в реальности, а отыгрывается партнером) работали. В этом смысле реальным бойцам, тем же самым боксерам, очень трудно перестроиться: у них удары короткие, максимально незаметные для соперника, которые в кино «не заметит» ни партнер, ни камера. Это не слишком хорошо.

Вот пример на видео, когда два удара идут не в касание, а один – в контакт. Иллюзия реального боя достигается за счет синхронизации действий. Это учебная комбинация, которую мы отрабатываем в паре. Здесь можно посмотреть сам принцип действия.

Важно правильно расположить камеру – и вы уже не замечаете, что удар не достиг цели.

2. Гимнасты очень хорошо могут делать всякие сальто, фляки, кувырки и т. п. Казалось бы, что это должно давать хорошие преимущества и для падений. Опять же, все относительно. Гимнасты привыкли все делать через перекаты, приземляться на помост, а не на бетон. А как только нужно будет выполнить более жесткое (не только визуально, но и фактически) падение, возникнут проблемы. И перестроиться будет довольно сложно. Получается, чем более развит навык, тем труднее его потом «перебороть».

Конечно, все эти нюансы касаются не только перечисленных видов спорта. Тот же футболист может наносить удар ногой по-футбольному, а не по-бойцовски. Поэтому очень важна гибкость (не только физическая) самого человека. Важно, как он может перестраиваться и выполнять перекаты там, где они нужны, и жестко падать там, где это необходимо.

Подводя итог: каскадер должен быть максимально гибким и уметь максимально быстро перестраиваться в зависимости от поставленных задач.