«Первобытный разум». Каким ты был, таким ты и остался.

Согласно теории эволюции, человек со временем вроде бы должен становиться всё лучше и лучше, умнее, нравственнее. Неограниченный доступ практически к любой информации, которую можно получить одним кликом мышки, современные технологии телерадиокоммуникации по идее должны увеличивать эрудицию, развивать способность человека мыслить. Обладая такими гигантскими возможностями, человечество должно быть на пике своего умственного развития! Но что мы видим по факту? Ответ в названии статьи.

Прочитав книгу Леви-Брюль Люсьена «Первобытный менталитет» (в других переводах: «Первобытный разум»), мне вспомнились слова из старой песни: "Каким ты был, таким ты и остался". Почему? Об этом ниже. В начале пару слов о книге.

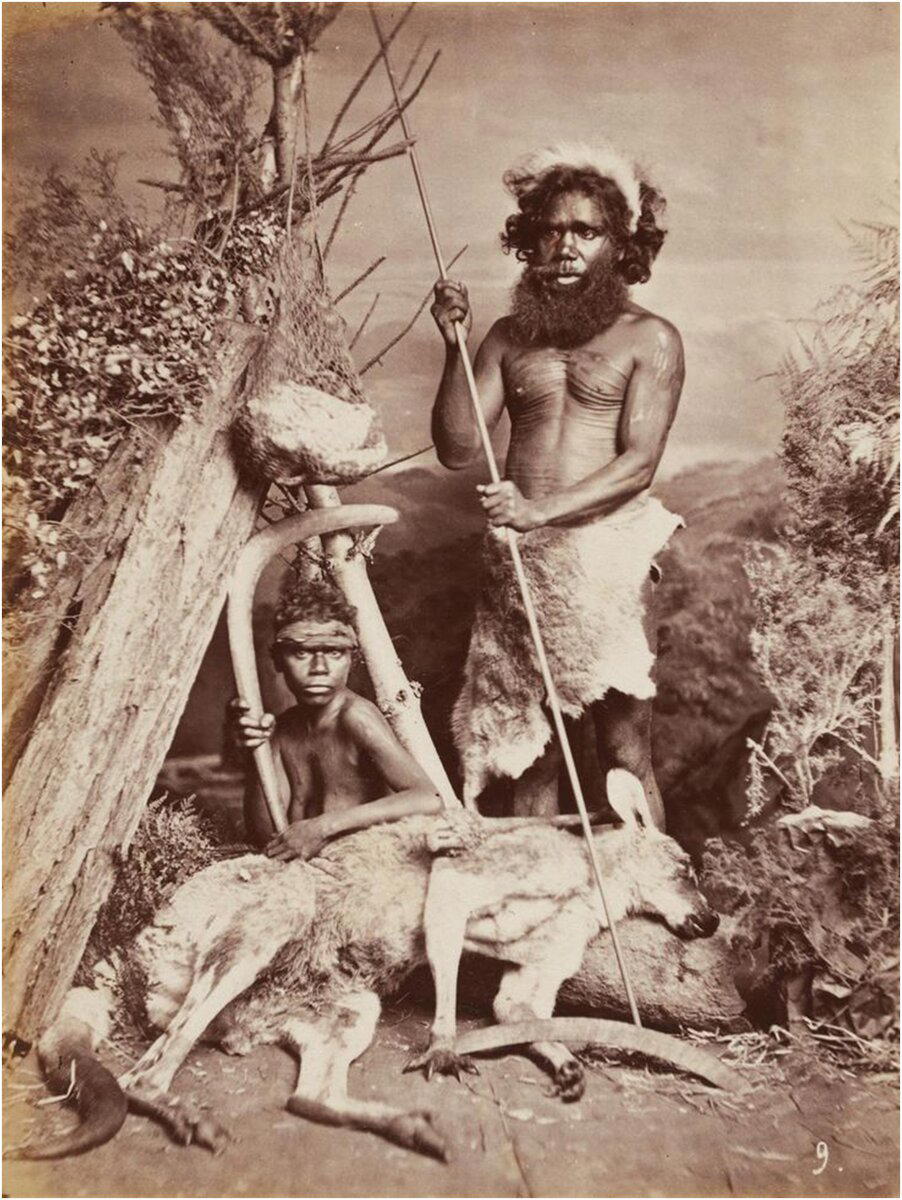

Во первых, это - настоящий научный труд посвященный жизни первобытных обществ, в частности, их менталитету. Книга основана на огромном материале, собранном миссионерами, путешественниками и учеными в первобытных обществах во всех уголках планеты почти за три столетия. В книге присутствуют факты, аргументы, размышления. Выводы, к которым приходит автор и предлагает читателю, обдуманны и аргументированы. Очень большое количество отсылок и цитат других учёных и путешественников придаёт книге весомость. Ведь что бывает - читаешь какую-нибудь научно-популярную книгу и складывается ощущение, что её автор внештатный сотрудник РЕН ТВ. Здесь такой мысли даже не промелькнуло. Особенно удивительно было узнать, что книга написана 100 лет назад. Несмотря на почтенный возраст, читается она довольно легко.

Определимся с понятием. Согласно разным словарям, менталитет – это образ мыслей, склад ума, нормы поведения и морали. Не интеллект, не эрудиция, то есть количество знаний у человека, а способность и желания получать и пользоваться этими знаниями.

Теперь к сути. Общее впечатление, которое у меня твёрдо сложилось – менталитет первобытных сообществ, в целом, ни чем не отличается от менталитета современных людей и людей, живших тысячелетия назад в развитых цивилизациях (Египет, Греция, Рим). При этом я не мизантроп, и вполне себе дружелюбный человек. Просто я вижу то, что вижу – во все времена людям присущи: 1-сосредоточенность на удовлетворении базовых физиологических потребностей, игнорируя духовные, нежелание думать о чём-то нематериальном; 2-мистицизм; 3-страх всего нового; 4-конформизм.

По пунктам.

1. Материализм. Вот, что в книге говорится о гренландцах (примерно это же относится и к другим народам).

«Их рассудочная деятельность, их изобретательность проявляются в необходимых для их существования занятиях, а то, что нераздельно с этим не связано, никогда не привлекает их внимания, их мысли».

Интересно, что такой же образ мышления был и у людей, живших 2 тысячи лет назад во времена Иисуса Христа и более 4-х тысяч лет назад перед Великим Потопом. Слова Иисуса об этих временах вошли в Евангелие от Матфея: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех».

Прошли тысячелетия, но «каким ты был, таким ты и остался» - абсолютное большинство людей в любой части мира «не думают» ни о чём, что не связано с удовлетворением их физиологических потребностей. Любая деятельность не связанная с едой считается такими людьми пустой тратой времени.

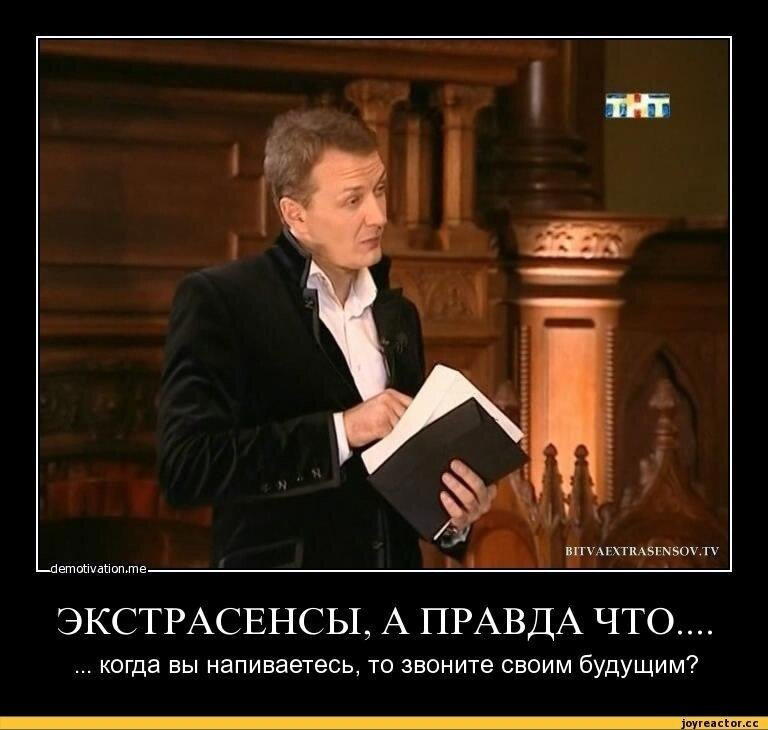

2. Мистицизм. Несмотря на научно-технический прогресс, огромное количество открытий и знаний об окружающем нас мире, возможность быстрого доступа к ней благодаря современным технологиям, мистицизма, веры во что-то оккультное, не стало меньше. Это можно судить по популярности мистических телеканалов, «Битв экстрасенсов», многомиллионным доходам колдунов, магов, гадалок и других «кашпировских».

Вот факты. Согласно газете «Аргументы и факты»: «Объем рынка оккультных услуг в России приближается к 2 трлн руб. в год. Для сравнения: за год мы покупаем продуктов питания на 2,1 трлн руб..».

Каждый выпуск шоу «Битва экстрасенсов» на RuTube набирает от 3 до 7 миллионов просмотров.

3. Страх всего нового.

"Первобытные общества, как правило, проявляют враждебность ко всему, что приходит извне"."Первобытные люди не принимают сразу незнакомую или даже знакомую, но предложенную чужим, пищу".

Один к одному современное общество. Я постоянно общаюсь с людьми, которые ни за что не изменят своих, даже самых абсурдных убеждений. Они почти никогда не обдумывают не знакомую им пищу для ума. И причина этих страхов такая же, как у туземцев.

"Такая подозрительность и осторожность объясняются многими причинами, но главным образом следующими двумя. Неизвестная пища и предметы отвергаются не потому, что они новые, а прежде всего, потому, что они являются возможными переносчиками пагубных влияний».«То, что первобытный человек съедает, становится частью его Я".

Разумеется, не следует набрасываться на незнакомую нам пищу сразу, будь то буквальная или духовная. Только дети «тянут всё в рот». Речь о другом. Я говорю о страхе большинства людей перед новой информацией, страхе посмотреть на события и предметы с другой стороны, страхе расширить свой кругозор, выбраться из информационного пузыря. И причин страха перед новой информацией, как у первобытных, так и у современных людей тоже две. Люди боятся, что в новой информации есть что-то, что неведомым образом повредит им, даже если эта информация хорошая и правдивая. Вторая причина: они так же боятся потерять своё Я, то есть потерять дорогие сердцу представления, убеждения, установки, верования, привычный образ жизни.

4. Конформизм.

"Не сделать так, как другие, сделать лучше и особенно сделать то, что еще никогда не делалось — опаснее этого нет ничего".

Друзья, вы не сталкивались в своей жизни с тем же? А ведь это описание не современного, а первобытного общества!

"Они не мыслят, в одиночку, сами по себе". "Потребность в зависимости у них является второй натурой; можно сказать, что у них уже при рождении на шее виден след хомута".

Чем не описание людей живших и живущих в авторитарных и тоталитарных государствах ХХ-ХХl века? Много среди них независимых личностей с критическим мышлением, то есть те, которые «мыслят сами по себе»? А если такие появляются, что часто с ними происходит? То же, что и в первобытных сообществах…

"В районе Конго в первую очередь истребляют наиболее способных к прогрессу людей".

По этому поводу вспоминаются слова писателя-фронтовика Николая Никулина из его книги «Воспоминания о войне»»: «[При большевистском строе] проводились аресты и казни самых работящих, интеллигентных, активных и разумных людей». Как говорится – без комментариев.

Общий вывод от прочтения книги. Я еще раз убедился, что природа и образ мышления человека в целом не меняется за всю его историю.

Ну хорошо, не меняется… Ну и что? К чему все эти сравнения, возможно, спросит уважаемый читатель? А к тому, что Библия всегда права. Тысячелетия назад в ней было написано, что со временем человеческая порода в целом будет не улучшаться, а в лучшем случае оставаться такой же или деградировать. Ни мифическая эволюция, ни мировые религии, ни «моральные кодексы строителей коммунизма» ничего не смогли с этим поделать. Кто хочет в этом убедиться, приглашаю почитать в Новом Завете 3-ю главу «2-го послания апостола Павла Тимофею». Только Тот, кто превосходно знает человеческую природу и способен видеть будущее на тысячелетия вперёд, способен так точно описать нашу с вами реальность!

Также не помешает нам быть поскромнее и не слишком возвышать себя над «папуасами». Не так уж и далеко мы ушли от них. Да, уровень жизни и технологии несопоставимы, но ведь и статья не об этом, а о менталитете. А бывает, что он у нас, как у папуасов…

Что вы, уважаемые читатели думаете по поводу написанного? Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Я открыт для обсуждений и дискуссий. Отвечу ВСЕМ!

"Полное (но не окончательное) собрание сочинений:

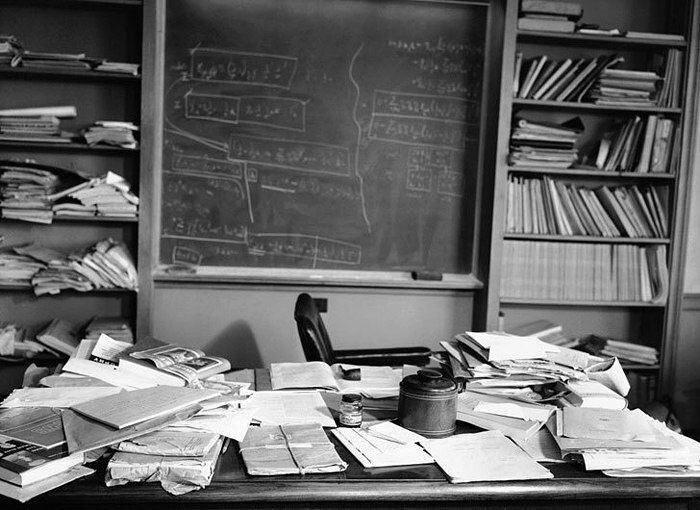

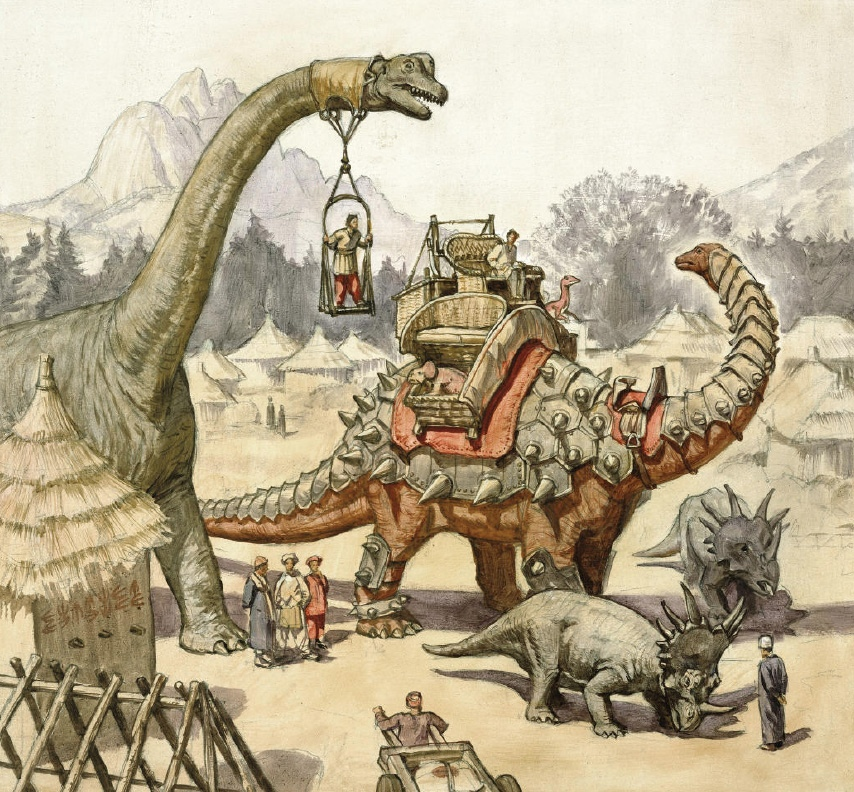

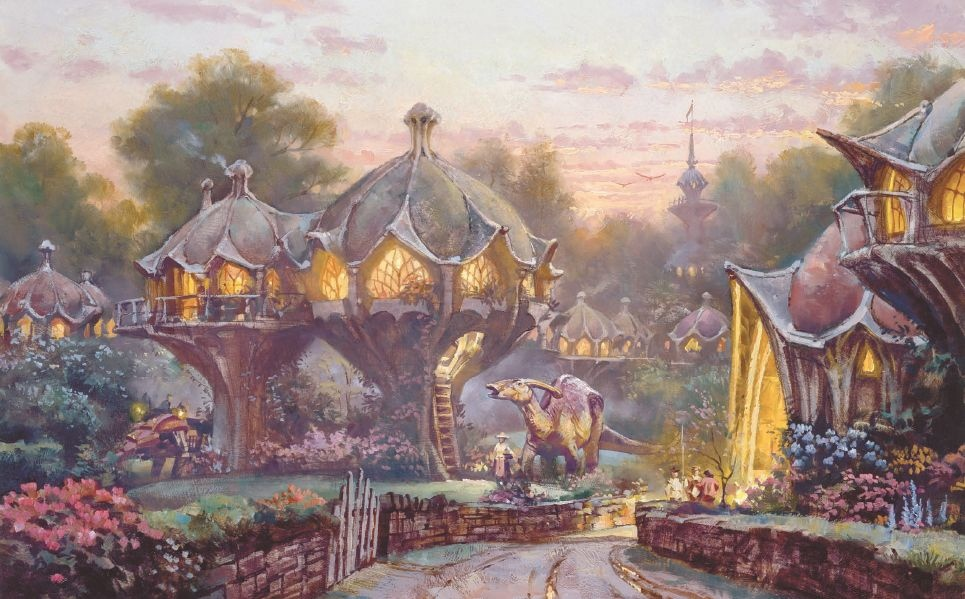

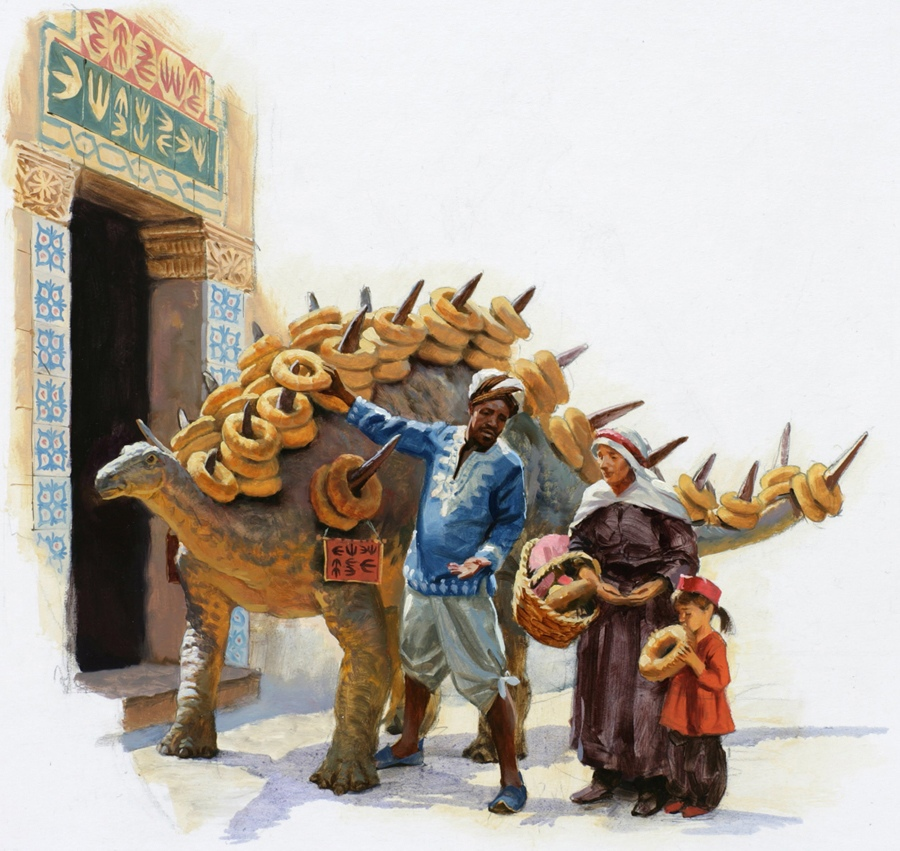

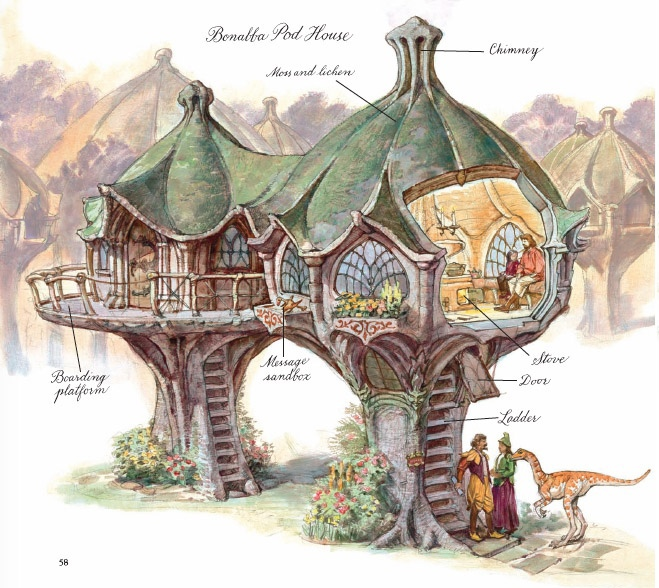

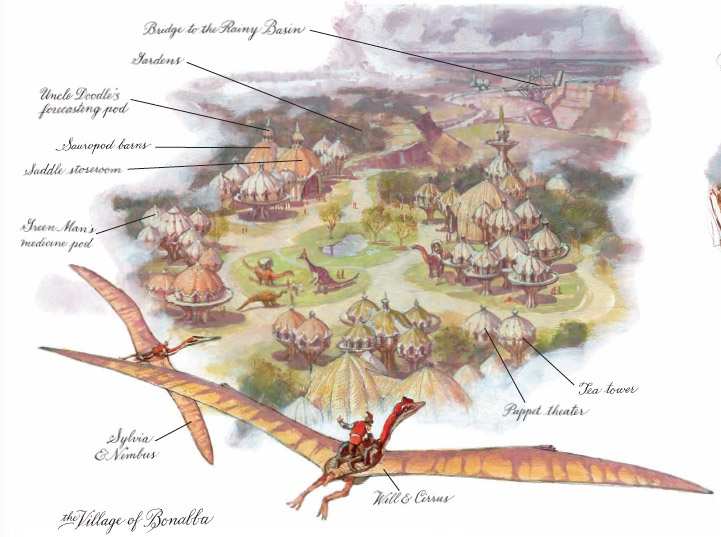

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439140151198_55ebf9fb-2950-4f1a-9a21-ab1c2f8f19af.png?class=max)

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439140935254_7e444e30-ac16-416d-af09-fd2d451e56b4.png?class=max)

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439140974447_642dd3d0-68f2-4eed-84e0-4a6de164ed08.png?class=max)

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439141016284_b551c002-7005-4fe8-b6ef-8d6ae2139166.png?class=max)

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439141058579_c9976062-5421-4f09-8e1e-ac8d78941d27.png?class=max)

![Фото и ИИ генерация к ролику "Роман «Предпоследняя правда» Филип К. Дик [Обзор]"](https://img3.vombat.su/images/post/big/2025/04/06/17439141097958_05c2525b-3398-4664-ad04-b5d435f53d15.png?class=max)