Как-то по-колхозному-2. Мошав

Сегодня речь про мошавы. Разница между кибуцем и мошавом, как между колхозом и совхозом.

Если в первом всё общее, то во втором ты почти буржуй, сам себе хозяин.

В своей классической форме мошав представляет собой сельскохозяйственную общину, действующую на кооперативных началах в снабженческо-сбытовой сфере при частичном или полном обобществлении труда и собственности на средства производства, но, как правило, при сохранении индивидуального землепользования членов мошава в виде аренды отдельных земельных наделов и осуществлении принципов индивидуального потребления (в отличие от коллективного потребления, свойственного кибуцу).(Википедия).

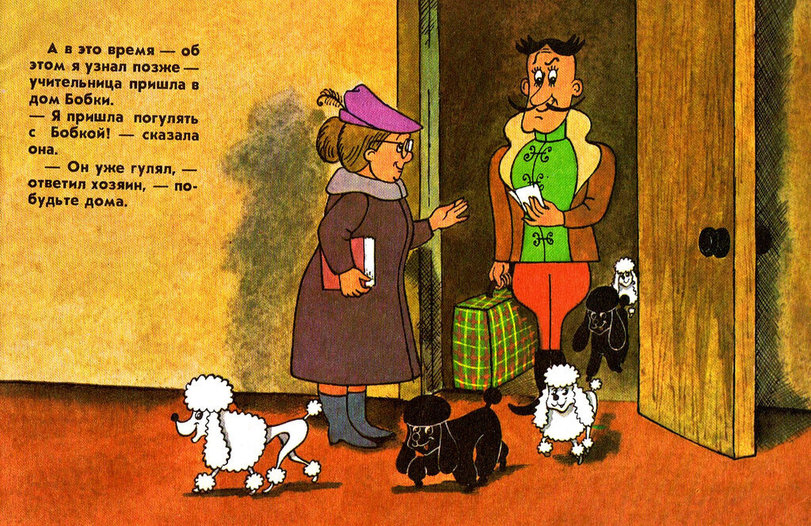

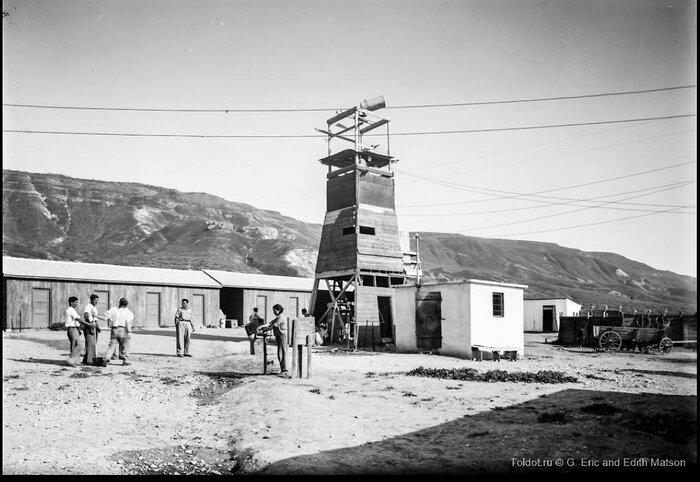

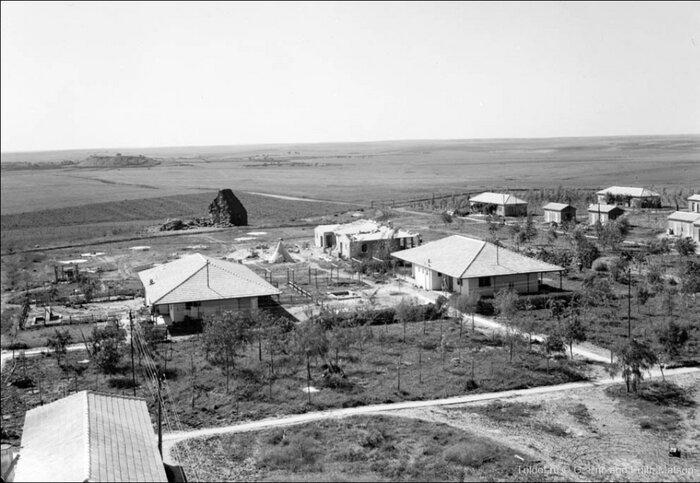

Зачистка пустыни от камней для будущего поля

Идея сельскохозяйственной кооперации в виде основания мошавов, включая главные принципы деятельности мошава — национальная собственность на землю, самостоятельная сельскохозяйственная работа, семейный подряд, взаимопомощь и снабженческо-сбытовая кооперация — была впервые чётко сформулирована в 1919 году в брошюре Элиэзера Липы Йоффе «Об основании поселений трудящихся». Идея также получила развитие в работах агронома Ицхака Элазари-Волкани (Вилькански), описавшего хозяйственную модель управления подобных поселений.

Различают два типа мошавов:

Мошав овдим

Это поселение трудящихся, в котором каждая семья арендует участок государственной земли. При этом семья должна обрабатывать участок самостоятельно, без наёмных работников. Члены такого мошава обязуются помогать друг другу во всех вопросах, включая производство, транспортировку и сбыт продукции.

Мошав шитуфи

Это кооператив, в котором все обрабатывают общий участок, имеют общие средства производства и сбыта, а продукция или доход распределяют по количеству членов семьи. Понятно, что со временем правила в каждом мошаве начали меняться.

Современные мошавы кроме производства находят и другие источники дохода. Очень популярны "катифы", куда вы можете приехать сей семьей, помочь в сборе фруктов, ягод, цветов и за символическую плату забрать часть собранного домой.

Например возле моего города есть мошав с буйволиной фермой. Вы можете посмотреть на буйволов, поесть в маленьком уютном кафе или купить продукты из буйволиного молока в магазинчике при кафе. Мы покупаем там сыры и обалденный йогурт.

.

.

.