А как вернее?

Такая вся внезапная, такая противоречивая вся тема! :) Или не совсем.

Давайте начнём с самого начала. То есть, со школы. В школе любят затирать много бреда про то, что владение литературным языком – это владение всеми богатствами языка и вообще. На самом деле, поскольку школьное образование нацелено не только на выдачу нам научно обоснованных знаний, но ещё и на воспитание определённого типа личности (да, я писала некоторым студентам педагогических вузов работы, поэтому имею представление о целеполагании уроков в школе. Кстати, если вам надо репетиторство или помощь в студенческих филологических работах, обращайтесь), а часто на воспитание даже более, то говорят много пафосных вещей. А потом некоторые странные люди эти пафосные вещи носят в мир, но это уже совершенно другая история.

Во-первых, учителя часто забывают сказать, что литературный язык – это совершенно конкретная наддиалектная форма языка, но это не весь национальный язык ни в коем случае. Во-вторых, иногда забывают объяснять, а зачем вообще нужны нормы.

А вы не поверите, они всё-таки нужны. Иначе мы с вами просто получим вавилонскую башню. Смотрите, у нас есть вот такой консенсус: язык и речь имеют две сущностные функции (то есть, присущие им неотделимо): коммуникативную и мыслительную. Есть ещё куча других, но они вытекают из этих и не являются сущностными.

Коммуникативная функция языка является основной, остальное можно рассматривать как её ответвления. Что это значит нормальными словами? Язык прежде всего существует для обмена информацией между людьми, не обязательно прямыми собеседниками.

Соответственно, эта функция подразумевает, что собеседники должны друг друга понимать.

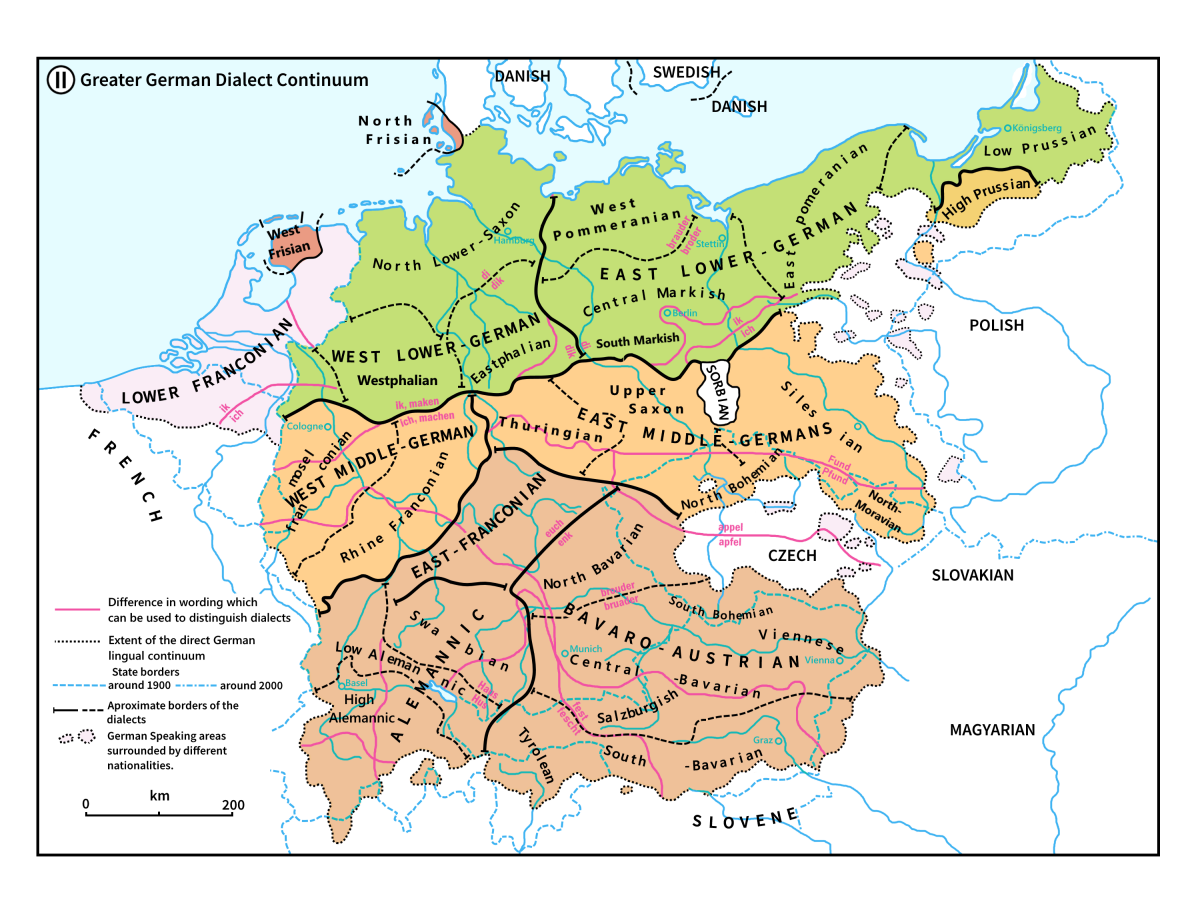

А теперь расскажу, что такое диалектный континуум. Кстати, вы знаете, что вопрос “язык это или диалект” не является в полной мере лингвистическим?

Так вот, диалектный континуум – это последовательное членение языка на непрерывные территориальные разновидности, при котором соседние говоры имеют минимальные различия, но чем далее они отстоят друг от друга, тем больше различий между ними. Границы между диалектами размыты. Диалектный континуум может переходить в языковой континуум на границах распространения родственных языков.

Это к чему? А к тому, что вы можете понимать говор соседней деревни, но уже слышать отличия. А говор деревни через 1200 км уже не очень понятен. Базовая функция языка не выполняется.

А в школе вас (нас, их…) учат кодифицированному, нормированному, литературному (не путать с языком художественной литературы) языку, который одинаков для всех носителей этого национального языка. Помимо вторичных функций он просто решает базовую – коммуникативную. Владея литературным языком, Вася из деревни Старые Крысюки спокойно поймёт Аню из села Пупинцы, которая тоже владеет нормой.

Технически с точки зрения лингвистики ни диалект Ани, ни говор Васи, ни литературный язык не являются единственно верными и единственно возможными вариантами языка. Они все имеют право на существование в рамках своих задач.

Однако мы живём в сосаити, поэтому могут возникать ситуации, когда тот или иной вариант языка считают более престижным. Не потому, что он объективно таков, нет какого-то структурного или семантического качества, которое бы сделало его таковым. А потому что вмешались экстралингвистические факторы: на этом варианте говорят более богатые/успешные/красивые/образованные и прочие “более” товарищи, значит, этот вариант более “правильный”.

То же самое со сленгом. У каждого поколения или профессионального объединения он свой, но ведь часто вам приходится общаться и с людьми другого круга. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что все ненормативные варианты языка в том числе составляют его богатство, это совсем не отменяет необходимости иметь норму, особенно в рамках большого государства.

Давайте любить и изучать все варианты языка! :)

А в комментариях оставлю статью учёного Дмитрия Лихачёва как будто бы по теме. :)

Комментарии