Имдинская война. Часть 3.

Немного о Китае.

Итак, китайская кавалерия неожиданно для японцев ворвалась в Пхеньян. Китайцы, как и корейцы, считали японцев варварами и не отнеслись к угрозе серьёзно. Самураи быстро поняли, что численное преимущество за ними (в шесть раз, как оказалось), дали китайцам рассредоточиться по улицам, и просто перебили минский корпус. Немногие китайцы спаслись.

В Китае (а точнее в империи Мин) правил тогда император Ваньли. Правящие династии Чосон и Мин связывали отношения своеобразного вассалитета: корейская династия признавала китайскую своим сюзереном и периодически посылала дары, а китайцы удовлетворялись фактом признания и никак не вмешивались в дела Кореи.

Ваньли было известно о подготовке вторжения минимум за год до событий, но никакой реакции не последовало (пральна, ну что эти варвары могут сделать?). И быстрый – в три месяца – разгром Кореи стал для китайцев неожиданностью. Какое-то время Чосон даже подозревали в сговоре с японцами.

Разгром же китайского экспедиционного корпуса показал, что тут полумерами не обойтись . Требуется полноценное военное вмешательство.

Китайская армия во многом имела те же недостатки, что и корейская. А случае необходимости собиралось ополчение из плохо обученных крестьян. А при ведении наступательных войн, как в данном случае, использовались главным образом отряды из наёмников и ссыльных преступников. Содержание такого войска дорого обходилось казне, к тому же оно не отличалось надёжностью и дисциплинированностью. Командный состав, как и в корейской армии, был представлен главным образом теми, кто не сумел стать гражданским чиновником и был вынужден податься в армию.

В то же время не стоит впадать в крайность и недооценивать военные возможности династии Мин. Например, китайская полевая и осадная артиллерия на тот момент были лучшими в регионе. Китайское войско, выступившее на помощь Корее, имело на вооружении большое количество пушек, пороха и холодного оружия. Но до Кореи оно добралось уже в январе следующего, 1593 года. А тем временем…

Осада Чинджу.

Японцам очень хотелось поквитаться как с Ыйбён, так и с Ли Сунсином. Но больше всего хотелось кушать (корейский флот об этом позаботился). А тут, под боком, есть неразорённая провинция Чолладо, которая ещё и славится своим рисом. На дороге туда стоит какая-то крепостица, ну да ничо, возьмём, в первый раз что ли?

Вот только крепость оказалась хорошо укреплённой, а комендант Ким Симин не был типичным корейским командиром и к обороне готовился. Например, надыбал где-то мушкеты. 8 ноября японская армия подошла к крепости и ринулась на штурм. А потом ещё раз. И ещё.

За три дня штурмов японцы сумели завалить крепостной ров. Минус в том, что завалили его своими телами.

К Чинджу подошёл отряд Квак Чэу (это тот который в красных одеждах) в несколько сотен бойцов. Сил для атаки было недостаточно, но партизаны разожгли множество костров и шумели как могли, создавая иллюзию многочисленной армии. Японцам пришлось отвести от крепости часть сил, намереваясь сдержать корейцев на подступах к городу, одновременно начав решающий штурм.

В разгар битвы за северные ворота в лоб Ким Симина попала пуля из мушкета, смертельно ранив корейского военачальника. Увидев это, японцы бросили свои основные силы на захват северных ворот, но корейцы не были деморализованы и сумели дать достойный отпор, обрушив на врага град стрел и пуль. Штурм был отбит.

Несмотря на провал очередного штурма, положение гарнизона было весьма тяжёлым,: боеприпасы и продовольствие были на исходе. Как раз в этот критический момент по реке Намган в Чинджу был доставлен груз свежего продовольствия, пороха, пушечных ядер и другого оружия. Корейцы воспряли духом, тогда как японское командование прекратило какие-либо попытки овладеть городом. Из-за огромных потерь и опасения контратаки с тыла, оно приняло решение снять осаду с Чинджу и отступить. Фактически это было признание поражения. Для корейцев же победа под Чинджу стала первой крупной победой на земле после серии унизительных поражений.

Забегая вперёд, японцы не забудут этого поражения, и возьмут Чинджу через 9 месяцев, 27 июля 1593, после недели бесконечных атак. Для второй осады они привлекли всех, кого можно (около 90 тыщ человек) и заняли все окружающие город высоты, чтобы не подпустить подкреплений.

Штурм Пхеньяна.

В январе 1593 китайский полководец Ли Жусун вступил на территорию Кореи с 43тысячной армией; тут к нему присоединились 10 тыщ корейских солдат и пятитысячный отряд воинов-монахов. 5 февраля объединённая армия подошла к Пхеньяну.

Пхеньян защищали 15 тыщ японцев, укрепившихся, помимо крепости, на холме Моранбон к северу от города.

Первыми в бой отправили тех, кого не жалко. Утром 6 февраля Моранбон атаковали монахи-воины. Гибли они, конечно, пачками, но упорно лезли в бой. Позже на подмогу атакующим подошел китайский отряд, ударивший по холму с запада. Только вылазка из крепости позволила окружённому японскому отряду ускользнуть.

Утром 8 февраля начался генеральный штурм Пхеньяна. На наступающую союзную армию обрушился шквальный огонь японских аркебуз, на головы корейских и китайских солдат полетели камни и полилась кипящая вода. В свою очередь минская артиллерия била по воротам и стенам крепости. Огненные стрелы китайских и корейских воинов летели в город, поджигая всё вокруг. Помогло и то, что Ли Жусун пообещал 5 косарей серебром первому ворвавшемуся в город.

В конце концов артиллерия разбила северо-западные ворота и китайцы с оставшимися монахами ворвались в город. Японцы спешно укрылись за стенами деревянного форта, построенного ими внутри крепости. Там они продержались до вечера, когда Ли Жусун вывел войска из города для отдыха.

Понимая, что следующая атака союзных сил может оказаться последней, японцы приняли решение отступить. Под покровом ночи японский гарнизон вышел из города, пересёк по льду реку Тэдонган и двинулся на юг, к ближайшему форту Пусан. Неприятной неожиданностью стало то, что командир форта, посчитав пхеньянский корпус уничтоженным, приказал сжечь форт и ушёл в Сеул. Пришлось отступать дальше.

Путь к перемирию.

После Пхеньяна китайские войска уверенно наступали на юг, тогда как японцы, наоборот, откатывались. Освобождение корейской столицы казалось неизбежным. Ли Жусун был уверен в победе.

27 февраля в местечке Пёкчэгван разведывательный отряд китайцев в тыщщу рыл натолкнулся на небольшую группу японцев, поспешивших отступить. Преследуя их, китайцы напоролись на куда более крупные силы японцев.

Получив весть об этом, Ли Жусун с частью своей армии поспешил на помощь, но прибыв на место, обнаружил что противник тоже получил подкрепление и всё равно значительно превосходит числом.

После битвы, в которой едва не убили самого Ли Жусуна, китайцы откатились обратно на север.В то же время корейский генерал Квон Юль со своим отрядом шел из Чолладо на Сеул, чтобы примкнуть к китайской армии. Узнав о поражении, он занял недостроенную крепость Хэнджу всего в 14 км от корейской столицы.

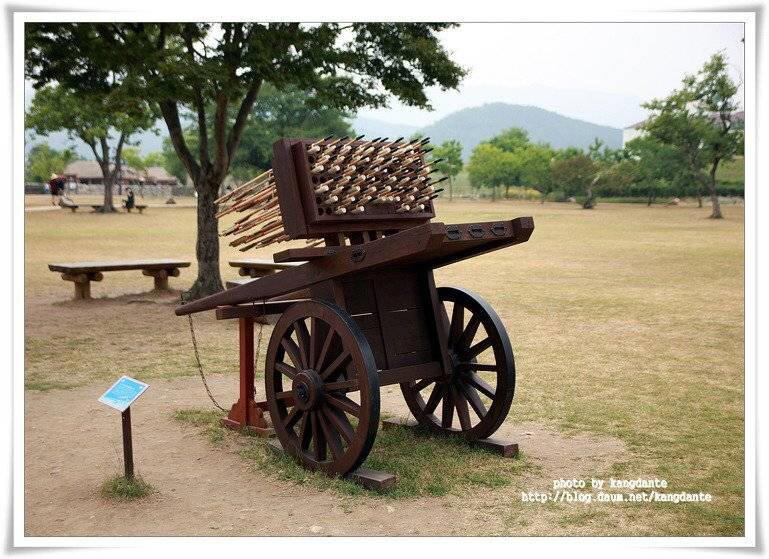

На сей раз самоуверенность подвела воодушевлённых победой при Пёкчэгване японцев: 14 марта, подойдя к занятой врагом крепости, они безо всякого плана ринулись на штурм. Корейцы встретили их всем чем могли, включая СЗО (системы залпового огня, Карл!). По легенде, в Хэнджу жёны корейских бойцов таскали мужьям боеприпасы, используя в качестве тары собственные юбки.

Девять бесплодных атак обошлись штурмующим в треть армии; потрясённые японцы отступили. Сражение при Хэнджу наряду с Хансандо и Первой битвой за Чинджу считается одним из трёх наиболее славных триумфов корейского оружия в Имджинской войне.

Победа, одержанная корейцами под Хэнджу, побудила Ли Жусуна, павшего было духом после неудачи при Пёкчэгване, возобновить наступление на юг. Японские войска, находившиеся в Сеуле и его окрестностях, оказались на грани катастрофы. Суровая по японским меркам зима, голод и болезни сократили количество находившихся в строю солдат. Весной 1593 года японская армия насчитывала всего 53 000 человек, что составляло лишь треть от 150-тысячного войска, высадившегося на корейской земле 11 месяцев назад. Японские генералы всё больше убеждались, что планы Хидэёси провалились.

Китайцы, впрочем, тоже не горели желанием воевать за корейские интересы. У них тоже появились проблемы с логистикой; разорённая войной Корея мало чем могла обеспечить минскую армию, хотя корейский двор беспрестанно требовал наступать.

В этих условиях японское командование пошло на переговоры с китайцами. Истерика корейцев, призывавших воевать до полного изгнания агрессора, была оставлена без внимания.

Комментарии